2. 湖南省气候中心,长沙 410118

2. Hunan Climate Center, Changsha 410118

暴雨是由不同天气尺度系统相互作用造成的,其落区、强度及分布特点的差异在很大程度上取决于天气系统的不同配置[1-6]。陶诗言[7]指出,在我国东部地区的汛期暴雨预报中,副热带高压(以下简称副高)位置和强度变化是第一重要的依据;其次,西风带环流型的划分也是不可忽视的依据。据此,他对我国暴雨环流形势特征及雨带分布作了精辟描述。1980年代,在湖南的暴雨日常预报中,老一辈预报员将湖南西风带暴雨形势分为低槽类、切变类、南支小槽类、静止锋类及副高边缘类等5类,并基于主观分型,提炼了各自的预报着眼点和预报指标[8]。这些研究成果在当时的暴雨预报实时业务中起到至关重要的作用。随着现代天气业务快速发展和计算机应用能力显著提高,气象工作者所能获得的(非)常规观测资料和模式预报产品越来越丰富,使得环流分型技术日趋客观化和定量化。如:臧建华[9]按照研究关键区内500 hPa高度场、850 hPa能量场及850 hPa风场,对暴雨过程历史天气图进行客观分型,引进相似系数和距离系数对模式预报高度场、能量场和风场与历史平均场的接近程度进行了计算分析;汤桂生等[10]利用数值预报500 hPa高度场及降雨实况资料,采用聚类分析法,研究暴雨落区预报和我国暴雨环流形势特征,给出了我国暴雨环流型。国外,客观分型在降水预报中的应用也不乏研究报道[11-14]。

客观天气分型方法较多,得到的分型结果差别很大,难以在实际业务中应用。近年来,有的气象学者针对暴雨和强对流环流形势仍沿用了主观分型方法。如:吴翠红等[15]根据干线的不同作用和影响方式,将湖北省180个干线类强降水分成干侵入型、干混合型、干锋生型和暖干型四种类型,并基于对动力、水汽、不稳定三个条件以及强降水落区等显著特征的总结分析,归纳出四种干线类强降水的天气概念模型;周慧等[16]通过分析1952—2010年湖南省376次大暴雨天气过程高低空环流形势特征,建立了5类天气学类型,即低槽+切变+锋面型、低涡切变+锋面型、副高边缘型、热带低压型及东风带系统型;张一平等[17]根据淮河上游短时强降水的环流形势和主要影响系统,将短时强降水过程分为副高边缘型、低槽型和台风倒槽型,其中副高边缘型又分为副高和低槽共同影响型、副高控制型和下滑槽副高型,并归纳了各类短时强降水天气系统配置模型,提炼出表征短时强降水天气的物理量阈值;许爱华等[18]分析了2000年以来中国近100次强对流天气个例的环境场,提出冷平流强迫类、暖平流强迫类、斜压锋生类、准正压类、高架对流类是中国强对流天气的5种基本类别。上述环流分型以天气学理论为指导,系专业知识与预报经验的结合,对业务预报有较好的参考作用,但其多源于预报经验基础上的总结,也难以实现预报业务化应用。

本文依据以往湖南省暴雨天气预报经验和技术方法,对2006—2014年湖南汛期强降雨天气过程进行主观分型;在此基础上,利用K-均值动态聚类法进行暴雨日天气型划分和关键特征研究,以期得到与主观分型结果相匹配且能反映强降雨特征的最优暴雨日天气形势场客观分型结果,从而有效开展基于环流客观分型的暴雨相似个例检索技术研究,形成对暴雨预报新技术的支撑。

1 资料说明与强降雨统计标准本文使用的资料包括: (1) 2006—2014年湖南省汛期(4—9月)强降雨天气过程期间高空、地面气象观测资料;(2)暴雨日当天08时(北京时,下同)特定范围内(20°—35°N、105°—120°E) NCEP分析场资料(分辨率1°×1°),此特定范围指直接影响湖南的天气系统出现的主要区域。

湖南汛期暴雨日的统计标准是:前一日08时至当日08时至少有5站次出现暴雨(24 h累积降雨量大于等于50 mm)或1站次出现大暴雨(24 h累积降雨量大于等于100 mm)。强降雨过程的统计标准是:降雨过程持续2 d以上(含2 d),且过程期间至少出现1个按上述标准统计的暴雨日。

按照上述标准进行筛选,2006—2014年湖南省汛期共出现222个暴雨日和117次强降雨过程。

2 强降雨过程的主观分型依据湖南省汛期强降雨天气过程的预报经验和方法,分析上述117次强降雨过程的主要影响系统及降雨特点、出现时段,共得到6类主观分型的天气型,其结果详见表 1。

|

|

表 1 2006—2014年汛期湖南省6类强降雨天气类型及其频次与出现时段 Table 1 Occurrence frequency and time for 6 types of weather patterns of severe precipitation events in Hunan from 2006 to 2014. |

对表 1中6类强降雨天气类型的有利环流形势和特点归纳如下。

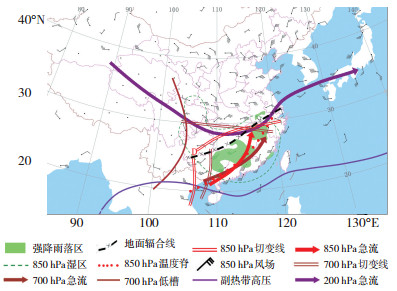

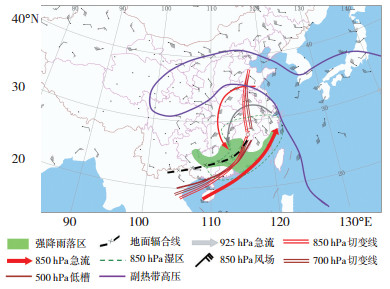

2.1 低涡冷槽型(Ⅰ型)Ⅰ型强降雨天气过程在上述6类天气型中所占比例最大(达38.5%),共45例。Ⅰ型过程通常发生在5—8月,副高季节性北跳,呈带状分布,脊线位于21°— 24°N,在其西侧700 hPa和850 hPa我国西南地区有热低压、低槽或切变线发展东移;亚洲中高纬地区为两脊一槽型或一槽一脊型环流,冷空气沿乌拉尔山高压脊前的西北气流南下,影响长江以南大部地区。同时,亚洲东北部阻塞高压加深,形成“东高西低”的有利环流形势。如,2011年6月9日发生的一次典型Ⅰ型强降雨天气过程,就是在上述环流背景下亚洲中纬地区分离的冷空气与南支槽前西南气流携带的暖湿空气交汇于湖南境内形成的(图 1)。Ⅰ型过程的特点可归纳为:降雨范围广,局地降雨强度大,强降雨区多呈移动性,并常伴有强对流天气。

|

图 1 2011年6月9日20时湖南省低涡冷槽型强降雨天气过程的主要天气影响系统配置 Fig. 1 Configuration of main synoptic systems for a low vortex with cold trough pattern severe precipitation event in Hunan at 20:00 BT on 9 June 2011. |

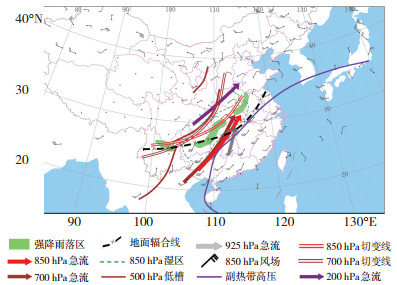

Ⅱ型强降雨天气过程共出现28次,在上述6类天气型中所占比例为23.9%,仅次于低涡冷槽型。Ⅱ型强降雨天气过程通常发生在春末夏初(4—6月),此时,江南地面有暖脊发展,湖南境内有东北—西南向地面中尺度辐合线,700 hPa和850 hPa江南到华南受西南急流和低槽切变线系统影响,槽前暖平流和正涡度平流的作用使地面暖倒槽发展。当冷空气南下侵入地面倒槽时,导致倒槽锋生,易形成“两湖波动”或强对流天气,如2013年5月15日发生的一次典型Ⅱ型强降雨天气过程就属于这种情形(图 2)。Ⅱ型过程的特点可归纳为:强降雨通常自北向南发展,降雨分布不均,局地雨强大,雨区移动快并伴有对流性降雨。

|

图 2 2013年5月15日08时湖南省地面暖倒槽锋生型强降雨天气过程的主要天气影响系统配置 Fig. 2 Configuration of main synoptic systems for a frontogenesis in the warm ground inverted trough pattern severe precipitation event in Hunan at 08:00 BT on 15 May 2013. |

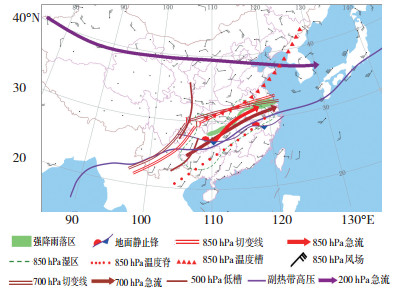

Ⅲ型强降雨天气过程共出现19次,在上述6类天气型中所占比例为16.2%。Ⅲ型强降雨天气过程通常发生在盛夏(7—9月),此时,副高发展强盛,已完成第二次季节性北跳,其脊线位于30°N附近,控制江南大部;当副高东退南落或西进北抬时,特别是在其西北侧有西风带冷槽和切变线活动时,低槽与副高之间的强锋区附近常有暴雨或大暴雨发生,如2007年7月24日发生的一次典型Ⅲ型强降雨天气过程就属于这种情形(图 3)。Ⅲ型过程的特点可归纳为:强降雨区主要位于湘西北和湘北,降雨强度大,强雨区呈带状分布且稳定少动,常伴有强对流天气发生发展。

|

图 3 2007年7月24日08时湖南省副高边缘型强降雨天气过程的主要天气影响系统配置 Fig. 3 Configuration of main synoptic systems for as edge of subtropical high pattern severe precipitation event in Hunan at 08:00 BT on 24 July 2007. |

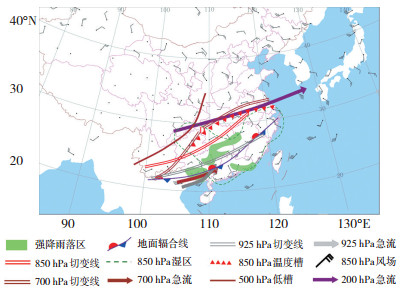

Ⅳ型强降雨天气过程共出现9次,在上述6类天气型中所占比例为7.7%。Ⅳ型强降雨天气过程通常发生在6月中旬到7月中旬,此时,副高出现第一次北跳,呈带状并控制华南地区,脊线位于22°—24°N,长江中下游地区通常位于副高西北侧西南暖湿气流或西南侧的东南急流中;中高纬地区西风带环流以长波系统或阻塞系统为主,鄂霍茨克海阻塞高压常与乌拉尔山阻塞高压或贝加尔湖大槽同时建立,构成稳定的纬向型暴雨环流形势;河套地区有低槽东移,引导西南低涡沿江淮切变线东出;冷暖空气交绥于湘北,长江中下游地区有准东西向梅雨锋雨带形成。如,2010年7月11日发生的一次典型Ⅳ型强降雨天气过程就属于这种情形(图 4)。Ⅳ型过程的特点可归纳为:强降雨区主要位于湘中以北,以稳定性或混合性降水为主,降水持续时间长,累积降雨量大,强降雨区呈带状分布且稳定少动。

|

图 4 2010年7月11日20时湖南省梅雨锋切变型强降雨天气过程的主要天气影响系统配置 Fig. 4 Configuration of main synoptic systems for a Meiyu front with shear line pattern severe precipitation event in Hunan at 20:00 BT on 11 July 2010. |

Ⅴ型强降雨天气过程共出现6次,在上述6类天气型中所占比例最少,仅为5.1%。Ⅴ型强降雨天气过程通常发生在4—6月,此时,副高脊线平均位置为20°N,相对偏南,强度较大且稳定少动,华南地区位于500 hPa高度场584 dagpm线边缘;高空环流平直,青藏高原东部多短波槽东移;850 hPa切变线位于湘南;地面有弱冷空气从东路不断补充南下,受南岭山脉阻挡,形成华南准静止锋。如,2007年6月12日发生的一次典型Ⅴ型强降雨天气过程就是在上述环流背景下产生的(图 5)。Ⅴ型过程的特点可归纳为:降雨范围较小,强度偏弱,持续时间较长且雨带少动,强降雨区主要位于湘南。

|

图 5 2007年6月12日20时湖南省华南准静止锋型强降雨天气过程的主要天气影响系统及其配置 Fig. 5 Configuration of main synoptic systems for a quasi stationary front in South China-pattern severe precipitation event in Hunan at 20:00 BT on 12 June 2007. |

Ⅵ型强降雨天气过程共出现10次,在上述6类天气型中所占比例为8.5%。影响湖南的台风路径主要有西北行路径、南海北上路径和西行路径[19]。按其路径,影响湖南的Ⅵ型强降雨天气过程分为西北行路径台风型(Ⅵ1)、南海北上路径台风型(Ⅵ2)和西行路径台风型(Ⅵ3)。其中,Ⅵ1型是Ⅵ型中对湖南影响最大的,其一般发生在7—9月,此时,西北太平洋上有台风生成并登陆福建或粤闽交界;中高纬地区环流平直,冷空气势力较弱、位置偏北;副高西伸加强,与大陆高压打通,在西行台风北侧形成一个高压坝,减弱后的台风低压环流受其阻挡,以西行为主;南海北部西南季风发展强盛,来自南海北部与副高西南侧的西南风急流和台风低压环流西北侧的东北风急流所产生的两支主要水汽通道在台风低压外围长时间交汇,形成深厚湿层和强水汽辐合[20]。如,2006年7月15日发生的一次典型西北行路径台风型(Ⅵ1)强降雨天气过程就属于这种情形(图 6)。Ⅵ型过程的特点可归纳为:降水持续时间长,雨强大,致灾性强,强降雨区主要位于湘东南。若台风低压环流或倒槽在西行过程中与西风带低槽结合,也往往造成全省性暴雨或大暴雨。

|

图 6 2006年7月15日08时湖南省西北行路径台风型强降雨天气过程的主要天气影响系统及其配置 Fig. 6 Configuration of main synoptic systems for a typhoon moved northwestwards pattern severe precipitation event in Hunan at 08:00 BT on 15 July 2006. |

Ⅵ2型台风一般于6—8月影响湖南,此时,南海有台风生成,或西太平洋台风西行穿过菲律宾中部进入南海后北翘,在广东沿海登陆,台风倒槽位于湘赣交界;或南海有热带低值系统活动,东风波扰动影响湖南东部偏南地区(图略)。Ⅵ2型过程的特点可归纳为:强降雨范围小,影响位置偏南,持续时间较短,强降雨区一般位于湘东南。

上述10次Ⅵ型强降雨过程中仅1次为Ⅵ3型,即2010年11号台风“凡亚比”造成的湖南强降雨过程。该台风于当年9月21—22日影响湖南,其路径北侧也存在高压坝,台风在粤闽交界沿海登陆后西行至广东境内填塞,台风倒槽仅于21日在湘西北和湘西南造成局地强降雨(图略)。

3 暴雨日天气形势的客观分型 3.1 客观分型方法说明暴雨落区相似的前提是环流背景场相似,故关键影响区域内的环流场值相似是对暴雨天气形势进行客观分型的基本思路。聚类分析是在难以确定一批样品中每个样品的类别时,以样品特征作为分类依据、利用相似性度量法将特征相同或相近样本归为一类的方法,包括层次聚类法、动态聚类法等。动态聚类法是将样品按聚类准则进行初始分类、通过反复修改分类来达到最满意分类结果的一种迭代算法,该法具有计算工作量小、占用计算机内存少、方法简单等优点。

K-均值动态聚类分析方法是一种动态聚类方法[21-22]。其原理为:给定一个数据库以及要生成的类数k,先将数据库中的所有样本随机分配到k个类数,计算出k个初始聚类中心;然后,计算各个样本与k个聚类中心的距离,找出最小距离并将该样本归入最近聚类中心所在类,对调整后的新类使用平均值法计算新的聚类中心,再计算各样本到这k个聚类中心的距离,重新归类并修改新的聚类中心,依此进行迭代循环,直到相邻两次聚类中心相同时,即认为分类成功。每次迭代都要考察每个样本的分类是否正确,若不正确则调整。在全部样本调整完成后,再修改聚类中心,进入下一次迭代。如果在一次迭代计算过程中所有样本都被正确分类,则聚类中心就不再改变。

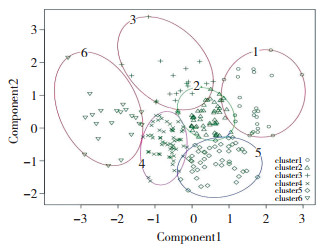

本文利用K-均值聚类方法,以2006—2014年湖南省汛期222个暴雨日天气形势作为分类对象样本。因500 hPa位势高度场和850 hPa风场的形势配置是判别湖南暴雨能否发生的重要依据,故以每个暴雨日当天08时500 hPa位势高度(Component 1)和850 hPa径向风(Component 2)为参数,进行暴雨日天气型划分和特征研究。由于主观分型已将湖南强降雨天气过程分为6类,暴雨日天气形势类型也应符合主观分型的形势场特征,故给定聚类个数k为6。通过将所有样本随机分配到k个聚类中心来选取k个初始聚类中心,按照20°—35°N、105°—120°E范围内相同格点上500 hPa位势高度场和850 hPa径向风场的值相似准则进行初始分类,通过反复迭代循环及与主观分型结果、降雨特征的对比分析,最终获得客观分型结果(图 7,其中Cluster 1—6分别代表 6类不同暴雨日天气型的客观分型)。

|

图 7 2006—2014年湖南省222个暴雨日当天08时500 hPa位势高度场(Component 1)和850 hPa径向风(Component 2)K-均值聚类结果(Cluster 1—6分别代表 6类不同暴雨日天气型的客观分型) Fig. 7 The K-means clustering results derived from the geopotential height (Component 1) at 500 hPa and the meridional wind (Component 2) at 850 hPa at 08:00 BT of the 222 heavy rain days in Hunan from 2006 to 2014. Cluster 1-6 stands for the 6 types of objective synoptic patterns in heavy rain days, respectively. |

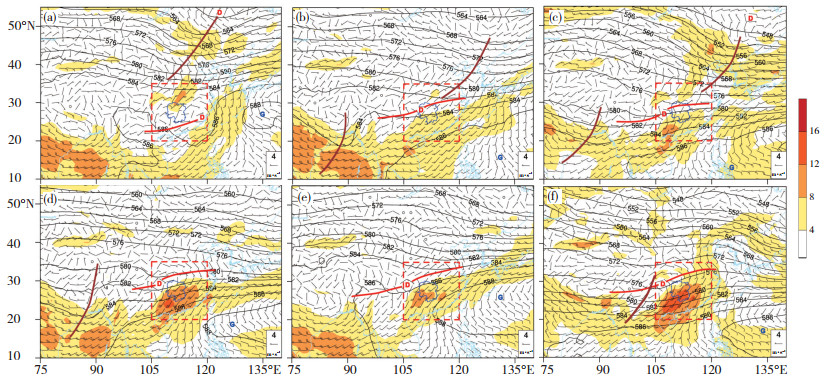

得到所有6类暴雨日天气形势客观分型结果后,将聚为一类的暴雨日当天08时10°—60°N、60°—140°E范围内500 hPa位势高度场和850 hPa风场分别作平均处理(图 8)。扩大平均场显示范围的目的是使各类暴雨日的环流背景场更直观。另外,绘制上述222个暴雨日的日降雨量图(图略),以便分析降雨落区和强度的分布特征。

|

图 8 湖南省各类(a. Cluster 1,b. Cluster2,c. Cluster 3,d. Cluster 4,e. Cluster 5,f. Cluster 6)暴雨日500 hPa平均位势高度场(等值线,单位: dagpm)与850 hPa平均风场(风向杆,单位: m·s-1,阴影区风速超过4 m·s-1)叠加图(红色虚线框表示直接影响湖南的天气系统出现的主要区域,棕色实线表示500 hPa低槽,红色实线表示850 hPa切变线) Fig. 8 Mean geopotential height field (contours, unit: dagpm) at 500 hPa and mean wind field (wind barb, unit: m·s-1, and shaded areas is areas with wind speed above 4 m·s-1) at 850 hPa for heavy rain days over Hunan in (a) Cluster 1, (b) Cluster 2, (c) Cluster 3, (d) Cluster 4, (e) Cluster 5 and (f) Cluster 6. Rectangle formed by red dashed lines indicates the main area influenced directly by synoptic systems to Hunan. Brown solid line is for low trough at 500 hPa, and red solid line in for shear line at 850 hPa. |

第1类天气型暴雨日共25个,其中20个暴雨日出现在7—9月,并有15个出现在台风型强降雨过程期间(占60%)。从25个暴雨日平均场分布看(图 8a),副高位于西北太平洋上,呈块状分布;我国东南沿海为大片低值区,且有东北风和西南风形成的气旋式辐合切变;高纬地区以径向环流为主,我国南方地区基本无冷空气影响。从25个暴雨日降雨落区和强度分布图上看(图略),其中16个暴雨日(占64%)最强降雨中心位于湘东南,故第1类暴雨日的天气型符合湖南台风型强降雨的天气形势和降雨特征。

3.2.2 第2类暴雨日天气型及降雨特点第2类天气型暴雨日共53个,其中43个出现在5—7月,并有32个出现在低涡冷槽型强降雨过程期间(占60.4%)。从53个暴雨日平均场分布看(图 8b),584 dagpm线位于湘中偏南地区,孟加拉湾为深厚槽区,不断分裂短波槽东移,850 hPa西南地区有低涡存在,北方有弱冷空气影响长江以南地区。该类暴雨日出现时间具有连续性,且强降雨落区具有移动性的特点。以上平均场和降雨落区的特点说明该类暴雨日天气型较符合湖南汛期低涡冷槽型强降雨的天气形势特征。

3.2.3 第3类暴雨日天气型及降雨特点第3类天气型的暴雨日共20个,全部出现在4—6月,其中9个(占45%)、6个(占30%)、5个(占25%)暴雨日分别出现在地面暖倒槽锋生型、华南准静止锋型、低涡冷槽型强降雨过程期间。从天气形势平均场上看(图 8c),青藏高原有下滑槽影响湖南,584 dagpm线尚位于华南地区,中低纬地区环流平直,乌拉尔山有明显脊区,其东侧有较强冷空气南下影响华南。由此说明,第3类暴雨日天气形势配置的春季特征较明显。另外,从20个暴雨日强降雨落区来看,有13个出现在湘中以南,但降雨强度不大。结合以上特点,反查20个暴雨日天气形势场发现,该类暴雨日500 hPa和850 hPa形势场与华南准静止锋型降雨的天气形势场特征最为符合,而与地面暖倒槽锋生型和低涡冷槽型强降雨过程南压减弱阶段的天气形势场较为类似。

3.2.4 第4类暴雨日天气型及降雨特点第4类天气型暴雨日共57个,其中55个暴雨日出现在5—7月,出现在低涡冷槽型(23个,占40.4%)、地面暖倒槽锋生型(18个,占31.6%)、梅雨锋切变型(10个,占17.5%)强降雨过程期间的暴雨日共51个。从天气形势平均场上可见(图 8d),青藏高原上不断有短波槽东移影响湖南,584 dagpm线位于湘中偏南地区,中低层南支急流发展较旺盛,与北方南下的冷空气在长江中下游地区交汇。57个暴雨日中有42个暴雨日(占73.7%)的强降雨落区呈带状并位于湘中以北地区,强降雨出现的时间较为连续。以上特点与梅雨锋切变型强降雨特征最相符,并可能出现在低涡冷槽型和地面暖倒槽锋生型强降雨的初始阶段。

3.2.5 第5类暴雨日天气型及降雨特点第5类天气型暴雨日共46个,其中34个暴雨日出现在7—9月,36个暴雨日(占78.3%)强降雨落区位于湘北,并有18个(39.1%)暴雨日出现在副高边缘型强降雨过程期间,15个(占32.6%)暴雨日出现在梅雨锋切变型强降雨过程期间。其天气形势平均场上(图 8e),584 dagpm线控制湖南全省,湘北位于586 dagpm线边缘,西南地区有低槽东移,中低层切变线位于湘北,低空西南急流建立。故该天气形势及降雨特点符合典型的副高边缘型强降雨特征,并与部分梅雨锋切变型强降雨特征相似。

3.2.6 第6类暴雨日天气型及降雨特点第6类天气型暴雨日共21个,其中20个暴雨日出现在4—5月,并有17个出现在地面暖倒槽锋生型强降雨过程期间(占81%)。从其天气形势平均场分布看到(图 8f),584 dagpm线位于华南沿海,青藏高原东部有低槽东移影响湖南,西南地区有低涡切变,中低层急流发展最旺盛,急流轴位于广西北部至湖南南部一线;乌拉尔山上空为高压脊控制,冷空气沿脊前西北气流不断南下影响湖南。从其降雨特点看,雨区的移动性及局地性较明显。结合以上特点,该类暴雨日具有典型的湖南春夏之交地面暖倒槽锋生型强降雨特征。

4 结论与讨论本文通过主客观两种方法对湖南汛期强降雨过程和暴雨日进行了天气形势分型及影响系统配置、降雨特征分析。主要结论如下:

(1) 依据强降雨预报经验及天气形势主观分析方法,可将湖南省汛期强降雨天气过程分为低涡冷槽型、地面暖倒槽锋生型、副高边缘型、台风型、梅雨锋切变型和华南准静止锋型6种类型。

(2) 采用K-均值聚类法,通过反复迭代及与主观分型结果、降雨特征的对比分析,得到以500 hPa高度场和850 hPa径向风为参数的6类暴雨日天气型客观分型结果。第1、2、6类暴雨日天气形势场特征和强降雨落区分别有60%以上与台风型、低涡冷槽型、地面暖倒槽锋生型强降雨过程特征吻合。第3、4、5类暴雨日分别出现在2种或以上强降雨天气过程期间,其天气形势场和强降雨特点对应强降雨过程的不同阶段。

(3) 本文提出的强降雨客观分型方法具有较好的合理性,6类聚类结果对应的天气形势和强降雨特征规律性明显,较为客观地反映了湖南省汛期暴雨的天气形势和降雨特点,可作为湖南汛期暴雨预报客观分型的参考依据。

本研究只是对湖南汛期暴雨过程环流客观分型的初步探索,虽然其分型结果对应的天气形势和强降雨特征具有一定的规律性,但要在实际预报工作中实现暴雨相似个例客观检索和暴雨预报产品订正业务化,还有待于下一步做更为深入的研究。

| [1] |

Houze R A Jr. Mesoscale convective systems[J]. Reviews of Geophysics, 2004, 42(4): RG4003. DOI:10.1029/2004RG000150 |

| [2] |

Mukhopadhyay P, Mahakur M, Singh H A K. The interaction of large scale and mesoscale environment leading to formation of intense thunderstorms over Kolkata Part Ⅰ: Doppler radar and satellite observations[J]. Journal of Earth System Science, 2009, 118(5): 441-466. DOI:10.1007/s12040-009-0046-1 |

| [3] |

赵玉春, 王叶红, 崔春光. 一次典型梅雨锋暴雨过程的多尺度结构特征[J]. 大气科学学报, 2011, 34(1): 14-27. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2011.01.003 |

| [4] |

Shepherd M, Mote T, Dowd J, et al. An overview of synoptic and mesoscale factors contributing to the disastrous Atlanta flood of 2009[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 2011, 92(7): 861-870. DOI:10.1175/2010BAMS3003.1 |

| [5] |

吴乃庚, 林良勋, 曾沁, 等. 广东高空槽后暴雨的多尺度天气特征及概念模型[J]. 热带气象学报, 2012, 28(4): 506-516. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2012.04.009 |

| [6] |

孙建华, 赵思雄, 傅慎明, 等. 2012年7月21日北京特大暴雨的多尺度特征[J]. 大气科学, 2013, 37(3): 705-718. |

| [7] |

陶诗言. 中国之暴雨[M]. 北京: 科学出版社, 1980: 35-36.

|

| [8] |

程庚福, 曾申江, 张伯熙, 等. 湖南天气及其预报[M]. 北京: 气象出版社, 1987: 212-216.

|

| [9] |

臧建华. 几种天气图分型方法的比较[J]. 气象, 1992, 18(3): 56-57. |

| [10] |

汤桂生, 杨克明, 王淑静, 等. 聚类分析在暴雨预报和环流形势分型中的应用[J]. 气象, 1996, 22(8): 33-38. |

| [11] |

Romero R, Ramis C, Guijarro J A. Daily rainfall patterns in the Spanish Mediterranean area: an objective classification[J]. International Journal of Climatology, 1999, 19(1): 95-112. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0088 |

| [12] |

Marzban C, Sandgathe S. Cluster analysis for verification of precipitation fields[J]. Weather and Forecasting, 2006, 21(5): 824-838. DOI:10.1175/WAF948.1 |

| [13] |

Fragoso M, Gomes P T. Classification of daily abundant rainfall patterns and associated large-scale atmospheric circulation types in Southern Portugal[J]. International Journal of Climatology, 2007, 28(4): 537-544. |

| [14] |

Gocic M, Trajkovic S. Spatio-temporal patterns of precipitation in Serbia[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2013, 117(3-4): 419-431. |

| [15] |

吴翠红, 王晓玲, 龙利民, 等. 近10 a湖北省强降水时空分布特征与主要天气概念模型[J]. 暴雨灾害, 2013, 32(2): 113-119. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2013.02.003 |

| [16] |

周慧, 杨令, 刘志雄, 等. 湖南省大暴雨时空分布特征及其分型[J]. 高原气象, 2013, 32(5): 1425-1431. |

| [17] |

张一平, 乔春贵, 梁俊平. 淮河上游短时强降水天气学分型与物理诊断量阈值初探[J]. 暴雨灾害, 2014, 33(2): 129-138. |

| [18] |

许爱华, 孙继松, 许东蓓, 等. 中国中东部强对流天气的天气形势分类和基本要素配置特征[J]. 气象, 2014, 40(4): 400-411. DOI:10.3969/j.issn.1671-1742.2014.04.013 |

| [19] |

潘志祥, 何逸, 高继林. 湖南台风暴雨的特征及其预报[J]. 气象, 1992, 18(1): 39-43. |

| [20] |

叶成志, 李昀英. 热带气旋"碧利斯"与南海季风相互作用的强水汽特征数值研究[J]. 气象学报, 2011, 69(3): 496-506. |

| [21] |

MacQueen J B. Some methods for classification and analysis of multivariate observations [C]. Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1967, 1: 281-297

|

| [22] |

王同兴, 郭俊杰, 王强. 基于K均值动态聚类分析的土样识别[J]. 建筑科学, 2010, 26(7): 52-56. DOI:10.3969/j.issn.1002-8528.2010.07.013 |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35