2. 湖北省气象服务中心,武汉 430205

2. Meteorological Service Center in Hubei Province, Wuhan 430205

我国气象灾害多发、频发,一直是困扰和制约国民经济和社会发展的重要因素之一。我国每年受重大气象灾害影响的人口大约为4亿人次,所造成的经济损失大约占国民生产总值的1%~3%[1]。为提高全社会对防御气象灾害的认识水平、不断增强防御气象灾害的针对性和有效性,许多气象工作者对我国(农业)气象灾害灾情变化及其造成的各种损失做了大量分析研究。吴吉东等[2]分析了1949-2013年我国气象灾害灾情变化趋势,认为气象灾害造成的直接经济损失呈现逐年增加趋势。陈云峰等[3]利用1989-2008年全国自然灾害灾情资料,采用综合集成评价方法计算气象灾害损失综合指数,运用聚类分析法对这20 a气象灾害损失进行了定级并分析其时间变化,结果显示:气象灾害损失前10 a较大,后10 a显著减小,其中1991、1994、1996、1998年为气象灾害重灾年。房世波等[4]利用1979-2008年统计数据分析了我国这30 a来农业气象灾害时间变化趋势和空间分布特征,结果表明:此期间,我国农业气象灾害灾情日趋严重,总成灾面积和成灾比率均呈增加趋势,各类灾害中,旱灾和霜冻成灾面积和成灾比率呈增加趋势,风雹成灾面积和成灾比率变化不大且略呈下降趋势。此外,国内还有专家就气象灾害的分类[5-6]、区域分布[7]、危害层次[8]、防御对策[9]以及对粮食生产影响与减灾对策[10-12]开展了相应研究。

然而,上述研究多局限于对我国(农业)气象灾害灾情变化与防御对策分析研究,较少涉及到其成因。近20 a (1995-2014年)来,我国中央和地方各级政府不断加大对气象灾害防御的投入,农业气象灾害造成的灾情是否发生了一些新的变化?为弄清这一问题,本文分析了近20 a来农业气象灾害的变化趋势及其原因,以期为进一步加强农业气象灾害防御管理、完善气象防灾减灾规划、适应和应对气候变化提供参考依据。

1 资料与方法本研究所用资料主要包括: (1) 1995-2014年全国农业受灾面积、成灾面积、伤亡人数和分灾种气象灾害资料,该资料源于《中国统计年鉴(2014)》[13]和《中国水旱灾害公报(2013)》[14];(2)同期有关气候资料,该资料源于国家气候中心整编的《中国气象灾害年鉴》和《中国气象年鉴》等。

本文将受灾面积定义为因灾减产1成以上的农作物播种面积,如果同一地块当季农作物多次受灾,只计算一次;将成灾面积定义为农作物受灾面积中因灾减产3成以上的农作物播种面积[15]。分析近20 a我国气象灾害变化趋势及其原因,用到线性回归分析法、多项回归分析法、距平分析法和综合统计分析方法。

2 近20 a我国农业气象灾害的变化趋势 2.1 农业气象灾害变化的总体趋势(1) 受灾趋势。统计结果表明,1995-2014年全国农业自然灾害受灾面积859 033×103hm2,年均42 952 ×103 hm2;其中,洪涝灾害、干旱灾害、风雹和冷冻灾害(冷冻灾害指冷害与冻害之合称)受灾面积为809 536×103 hm2,年均40 477×103 hm2,占农业自然灾害受灾总面积的95.89%(表 1),洪涝和干旱受灾占其总面积的78.2%。这足以说明农业自然灾害主要表现为气象灾害,尤其是洪涝和干旱灾害,对此本文将作重点分析。

|

|

表 1 1995-2014年我国主要灾种的农业受灾、成灾面积(单位: 103 hm2) Table 1 Affected areas and injured areas caused by the different agrometeorological hazards in China from 1995 to 2014 (unit: 103 hm2). |

进一步分析可知,近20 a我国洪涝、干旱、风雹、冷冻和其他灾害造成的农业受灾面积分别占受灾总面积的25%、51%、9%、10%、5%。

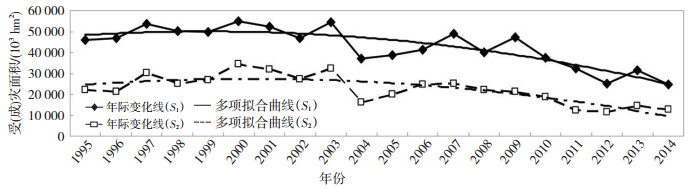

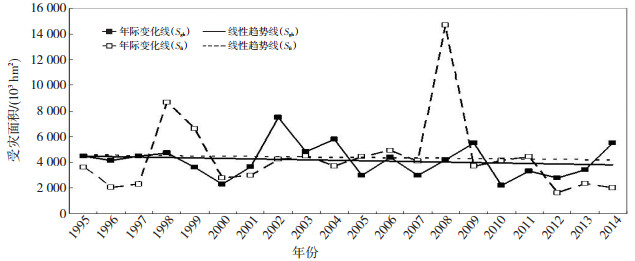

从1995-2014年我国农业受灾面积和成灾面积的年际变化和多项拟合曲线看(图 1),近20 a来,我国农业受灾面积呈波动下降趋势;前10 a (1995-2004年,下同),受灾面积高于近20 a平均值的有9年,2003年受灾面积最大,达53 334 × 103 hm2,高出平均值31.76%;后10 a (2005-2014年,下同),受灾面积低于近20 a平均值的有8年,其中2012年受灾面积最小,仅21 469×103hm2,占其平均值的53.04%。

|

图 1 1995—2014年我国农业受灾面积(S1)和成灾面积(S2)的年际变化(单位: 103hm2) Fig. 1 Interannual variation of China's agricultural affected areas (S1) and injured areas (S2) from 1995 to 2014 (unit: 103 hm2). |

(2) 成灾趋势。1995-2014年全国农业自然灾害成灾面积450 478×103 hm2,年均22 524×103 hm2;其中,洪涝、干旱、风雹和冷冻灾害成灾面积436 332×103 hm2,年均21 817×103hm2,占自然灾害成灾总面积的96.86%。

进一步分析图 1中成灾面积逐年变化趋势可知,近20 a我国农业成灾面积呈较平稳下降趋势;前10 a,成灾面积高于近20 a平均值的有7年,其中2000年最大,为33 299×103 hm2,高出平均值47.84%;后10 a,成灾面积低于近20 a平均值的有8年,其中2012年成灾面积最小(9 817×103 hm2),仅为平均值的43.58%。

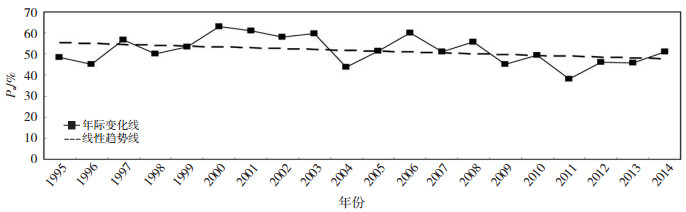

采用线性倾向估计与相关分析方法,分析1995-2014年我国农业成灾面积占受灾面积百分比(Pa)的年变化趋势。结果表明(图 2),近20 a,Pa总体呈下降趋势,其平均值为51.65%;Pa前10 a为53.95%,2000年最高达62.9%,后10 a降低为49.35%,2012年最低,仅38.31%。

|

图 2 1995—2014年我国农业成灾面积占受灾面积百分比(Pa,单位: %)的年际变化 Fig. 2 Interannual variation of percentage (Pa, unit: %) of China's agricultural injured areas accounted for affected areas from 1995 to 2014. |

本文以1995-2014年洪涝农业受灾面积的统计平均值定义特大和重大洪涝灾害年,洪涝造成的农业受灾面积超过其平均值90%的年份为特大洪涝灾害年,超过其平均值50%~90%的年份为重大洪涝灾害年。

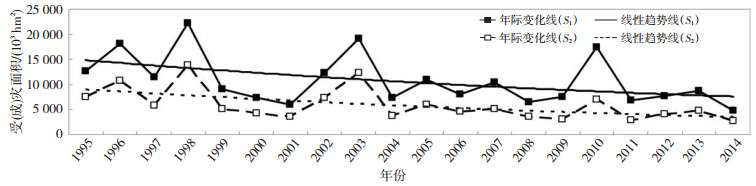

统计结果表明,1995-2014年洪涝造成我国受灾面积214 866×103hm2,年均10 743×103hm2,占自然灾害总面积的25.23%;洪涝成灾总面积118 625×103 hm2,年均5 931×103hm2,洪涝成灾面积占受灾面积的55.0%。

分析1995-2014年洪涝造成的农业受灾面积和成灾面积的年际变化及其趋势变化可知(图 3),无论受灾面积还是成灾面积均呈波动下降趋势;前10 a,年均受灾面积12 578.2×103 hm2,比平均值高17.08%,其中有6 a受灾面积高于其近20 a平均值;后10 a,年均受灾面积8 908.4×103 hm2,比平均值低17.1%,其中有8 a受灾面积低于其近20 a平均值;有4 a (1996、1998、2003、2010年)达到重大或以上洪涝灾害量级,其中,1998年受灾面积最大达22 292×103 hm2,由此推断,我国发生重大以上洪涝灾害几率基本上为5 a一遇。

|

图 3 1995-2014年我国农业洪涝受灾面积(S1)和成灾面积(S2)的年际变化(单位: 103 hm2) Fig. 3 Interannual variation of China's agricultural affected areas (S1) and injured areas (S2) caused by rainstorm flooding from 1995 to 2014 (unit: 103 hm2). |

本文以1995-2014年干旱受灾面积的统计平均值定义重大和较重干旱灾害年,干旱造成的农业受灾面积超过其平均值50%的年份为重大干旱灾害年,超过其平均值20%~50%的年份为较重干旱灾害年。

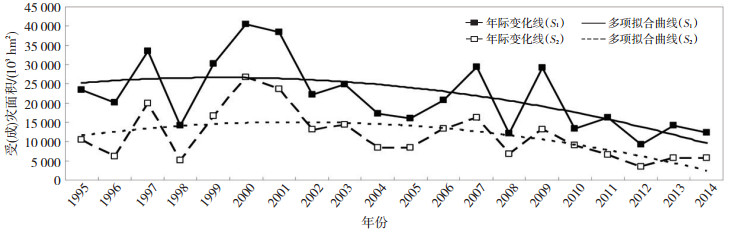

统计结果表明,1995-2014年全国农业干旱受灾总面积437 580×103 hm2,年均26 879×103 hm2,占自然灾害受灾总面积的49.49%;旱灾成灾总面积233 622×103 hm2,年均11 681×103 hm2,旱灾成灾面积占受灾面积的49.59%

分析1995-2014年20 a干旱造成的农业受灾面积和成灾面积的年际变化及其多项拟合曲线可知(图 4),受灾面积和成灾面积均先呈较弱的增大趋势、后呈减少趋势;前10 a,有4 a受灾面积高于其近20 a平均值;后10 a,年均受灾面积只占其20 a平均值的64.3%,其中有8 a受灾面积低于其近20 a平均值;有2 a (2000、2001年)达到重大干旱灾害量级,有4 a (1997、1999、2007、2009年)达到较重干旱灾害量级,其中,2000年受灾面积最大达40 541×103 hm2,从而可以推断,我国农业发生重大干旱灾害的几率基本上为10 a一遇。

|

图 4 1995-2014年我国农业干旱受灾面积(S1)和成灾面积(S2)的年际变化(单位: 103 hm2) Fig. 4 Interannual variation of China's agricultural affected areas (S1) and injured areas (S2) caused by drought from 1995 to 2014 (unit: 103 hm2). |

统计结果表明,1995-2014年我国农业遭受风雹和冷冻灾害总面积为168 155×103hm2,年均8 408×103hm2 (其中风雹受灾面积4 018×103 hm2、冷冻受灾面积4 390×103 hm2),占自然灾害受灾总面积的19.57%;风雹和冷冻成灾总面积为84 199×103 hm2,年均4 075×103hm2,其成灾面积占受灾面积的48.47%。

分析1995-2014年20 a风雹和冷冻造成的农业受灾面积的年际变化可知(图 5),风雹受灾面积变化趋于平稳,除个别年份外,其年际差异较小;冷冻受灾面积呈微弱的增加趋势,其年际差异较大,其中2008、1998年的受灾面积明显要高于其平均值,分别达到14 696×103 hm2和8 665×103 hm2,为其20 a平均值的335%和197%。

|

图 5 1995-2014年我国农业风雹受灾面积(Sgh)和冷冻受灾面积(Sft)的年际变化(单位: 103 hm2) Fig. 5 Interannual variation of China's agricultural affected areas (Sgh) caused by gale and hail and affected areas (Sft) by frost and low temperature from 1995 to 2014 (unit: 103 hm2). |

造成近20 a我国农业气象受灾面积波动变化的因素较为复杂,既有自然因素,也有社会因素。气象因素是最重要的自然因素,而最突出的社会因素则是农业气象灾害防御能力建设。

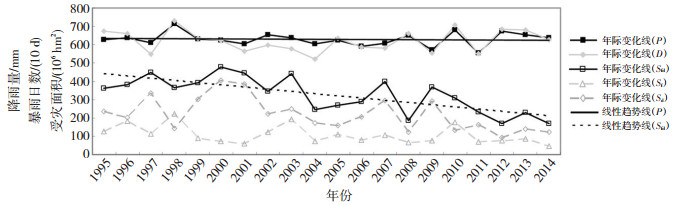

3.1 年降雨量变化的影响由上述对各灾种造成的我国农业受灾面积的分析结果可知,受灾面积的波动性变化主要由洪涝和干旱灾害变化所致。考虑到年降雨量和强降水时空分布是引发洪涝和干旱灾害的主要气象因素,以全国统一布局的640个国家级气象观测站点逐年降雨量平均值作为我国各年降雨量,以国家气候中心统计的逐年暴雨日数累积值作为我国各年暴雨站日数。图 6给出1995-2014年我国年降雨量、暴雨站日数以及洪涝、干旱受灾面积年际变化。

|

图 6 1995-2014年我国年降雨量(P,单位: mm)、暴雨站日数(D,单位: 10 d)以及洪涝干旱受灾面积(Sfd)、洪涝受灾面积(Sf)、干旱受灾面积(Sd)的年际变化(面积单位均为106 hm2) Fig. 6 Interannual variation of annual rainfall (P, unit: mm), annual torrential rain days (D, unit: 10d), and China's agricultural affected areas (Sfd) caused by flooding and drought, and affected areas (Sf) caused by flooding and affected areas (Sd) caused by drought from 1995 to 2014. Areas unit is 106 hm2. |

分析图 6可知: (1)总体上,1995-2014年我国年降雨量和暴雨站日数变化趋势不明显,但年际之间差异较大,降雨量最多的1998年达到713.1 mm,超出其20 a平均值的13.3%,该年也是暴雨站日数最多的一年,达到7 288 d,比其20 a平均值多17.5%;2011年我国降雨量最少,仅555.7 mm,比其20 a平均值少11.7%,降雨量最高值与最低值相差157.4 mm;暴雨站日数最少的是2004年,为5 224 d,比其20 a平均值少15.8%,暴雨站日数最多年与最少年相差2 064 d。这种波动成为洪涝干旱农业受灾面积波动最直接的原因。降雨量和暴雨站日数最多的1998年也是近20 a洪涝受灾面积最多的一年,达到22 290×103 hm2,为其20 a平均值的2.08倍。年降雨最少之年并不是洪涝受灾面积的最小年,这也表明影响洪涝受灾面积变化的还有其他因素,如降雨时空分布、农业抗灾能力等。

(2) 回归分析结果表明,年降雨量与洪涝受灾面积呈正相关,其相关系数(r)为0.896 4,即年降雨量多,洪涝受灾面积大,反之,年降雨量少,洪涝受灾面积小。1995-2004年,年降雨量低于其20 a平均值而洪涝受灾面积也低于平均值、年降雨量高于其20 a平均值而洪涝受灾面积也高于平均值的几率为70% (7/10);年降雨量与干旱受灾面积呈负相关,r为-0.435 0,即年降雨多,干旱受灾面积小,反之,年降雨少,干旱受灾面积大,近20 a年降雨量大于和小于其平均值的各10 a,其中,大于平均值的10 a中有7 a干旱受灾面积小于其20 a平均值,小于平均值的10 a中有6 a干旱受灾面积大于其20 a平均值。年降雨量与暴雨站日数变化同洪涝、干旱两项总的受灾面积变化的相关性不明显,但分析年降雨量、年暴雨站日数少于其20 a平均值的年份可知,洪涝干旱受灾总面积大于其20 a平均值的几率分别为60% (6/10)和70% (7/10)。

(3) 1995-2014年年平均降雨量总体变化趋势虽不明显,但洪涝干旱受灾面积的下降趋势相对较明显,前10 a洪涝干旱年均受灾面积为39 055×103 hm2,后10 a年均仅26 190×103 hm2,受灾面积平均每年减少12 865×103 hm2。这表明洪涝干旱灾害受灾面积变化既受气象因素影响,也受到受灾体和社会因素影响。

3.2 气候变化的影响1995-2014年,洪涝、干旱受灾面积超过其20 a平均值50%以上的分别有4 a和2 a。分析其气候背景条件,可加深对我国农业气象灾害成因的认识。

3.2.1 洪涝灾害洪涝受灾面积最大的4 a (1998、2010、1996、2003年)中,有2 a降雨量明显偏多,即1998年偏多13.3%,2010年偏多7.9%。显然,年降雨总量偏多是造成洪涝受灾面积偏大的重要原因,对其气候原因分析如下。

1998年,受厄尔尼诺事件和青藏高原冬春季积雪偏多等因素影响,北半球500 hPa西太平洋副热带高压(简称副高)强大,夏季副高脊线位置偏南,冬、夏季风均较弱,赤道辐合带异常偏弱,在西太平洋生成和登陆影响我国的台风和热带风暴异常偏少;夏季亚洲中高纬度经向环流发展,其它季节则以纬向环流为主。这种环流异常是导致1998年中国气候异常的主要原因,从而造成1998年汛期(6-8月)长江流域、嫩江流域特大洪涝灾害,其降水之多,洪峰水位之高、持续时间之长,为历史罕见。1998年是我国近20 a遭受洪涝灾害最严重的一年。

2010年5-7月,我国南方受持续强降雨影响,长江流域多处出现超警戒洪水;7-8月北方和西部部分地区出现严重暴雨洪涝。究其气候原因,当年海温异常,2009/2010年厄尔尼诺事件于5月份结束,7月拉尼娜事件开始,厄尔尼诺事件次年长江流域多会发生洪涝;5-7月由于来自南方的充沛水汽与从北方南下的冷空气在长江流域及其以南地区频繁交汇,导致对流发展旺盛,从而造成该地区持续性大范围强降雨天气;7月中下旬,季风前沿明显北推至黄淮以北地区,加之副高异常偏西,造成北方和西部地区多雨。

另外,1996、2003年年降雨量分别为638.9 mm和637.3 mm,接近常年平均值,但其时空分布不均,较多年气候平均降雨期偏长,暴雨过程偏多、强度偏大。

1996年梅雨期来得早、雨期长,初夏梅雨明显,暴雨过程频繁,降水强度大且分布范围广。究其原因,主要是夏季风向北推进的较早,长江中下游地区梅雨在6月初即开始(比常年偏早),7月经向环流发展,冷空气偏强,副高西脊线位置偏南,冷暖气流交汇于江淮一带,致使梅雨期一直到7月下旬才结束(比常年偏晚),梅雨集中期长达50 d[15];7月下旬受副高边缘暖湿气流和北方冷空气的共同影响,加之8月下旬又受9608号台风“贺伯”影响,甘肃、河北、辽宁、山东、河南等地又先后发生大范围暴雨洪涝。1996年洪涝灾害造成5 840人死亡,其死亡人数是近20 a最多的一年。

2003年,我国降雨长江以北偏多、以南偏少。从6月下旬-7月中旬,雨带在淮河流域徘徊,造成该流域持续性降雨;8月中旬-9月上旬,黄淮地区降雨日数普遍较常年同期偏多8~16 d;10月中旬,黄河中下游仍处于防洪紧张阶段。当年副高偏强、位置异常偏西,洪涝灾害区低层为辐合上升运动、高层为强辐散,脊线随高度向北倾斜,副高西北侧梅雨锋区强,且风切变明显。正是西风带、副热带和热带系统的相互作用,造成当年我国长江以北较为严重的洪涝灾害。

3.2.2 干旱灾害近20 a,我国农业干旱受灾面积最大的2 a是2000年和2001年,其年降雨量分别为625.4 mm和603.4 mm,均与其常年平均值接近。分析其气候原因,主要是年降雨量时空分布不均,造成中等以上干旱日数东北增加37%,华北增加16%,西南增加10%,长江下游地区和新疆北部则呈减少趋势[16]。

2000年,我国基本以少雨为主,特别是在春、夏季降雨量偏少,北方发生春夏大旱,南方部分地区发生春旱和伏秋旱。当年,由于亚欧大气环流异常,即副高压偏北、偏弱、偏东,大陆暖高压持续时间长,冷空气势力弱,造成降水持续偏少、气温偏高,从而造成大范围干旱。干旱主要发生在春、夏季北方地区。

经历2000年大旱后,我国2001年又出现大范围严重干旱。长江流域及其以北地区干旱范围广、持续时间长、旱情严重,是近50 a第三个重旱年[17]。2-6月,华北大部、黄淮大部总降雨量比常年同期偏少4~7成;5-6月副高偏南、偏东,7-8月副高偏东,其脊线偏北,长江流域及其以北地区缺乏充足的水汽输送条件,从而造成该区域大范围少雨干旱。

3.3 农业气象灾害防御能力建设1995-2014年,农业气象灾害受灾面积尽管波动性较大,但总体上呈减少趋势。特别是2011年,年降雨量仅为常年平均值的88.3%,但当年干旱受灾面积只有其近20 a平均值的60.7%。这表明探究农业气象灾害受灾面积的变化趋势,除分析气象因素外,还需从农业气象灾害防御能力建设上分析以下因素。

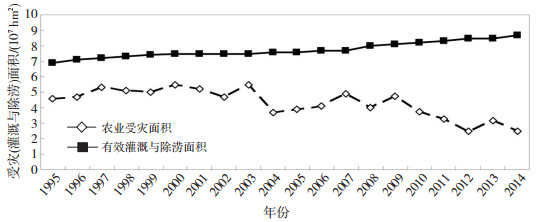

3.3.1 气象灾害防御工程的效果1995-2014年我国农业气象灾害面积总体呈下降趋势,这与不断加强的农业气象灾害防御工程建设有直接关系。图 7给出近20 a我国有效灌溉面积(指灌溉工程设施基本配套,有一定水源,土地较平整,一般年景下可进行正常灌溉的耕地面积)与除涝面积(指由于兴修治涝工程,或安装排涝机械等水利设施,或进行农作物改种,使易涝耕地得以免除被淹致涝,且除涝标准达到3 a一遇以上的耕地面积)之和与农业气象受灾面积年际变化情况,从中看到,近20 a全国有效灌溉面积和除涝面积到2014年达到85 000×103 hm2,较1995年的69 000×103 hm2增加16 000×103 hm2,在气象灾害程度基本相当的情况下,2014年比1995年可减少农业受灾面积23.19%。可见,气象灾害防御工程对避免或减轻农业气象灾害的效果明显。

|

图 7 1995-2014年我国有效灌溉与除涝面积之和与农业气象受灾面积年际变化(单位: 107hm2) Fig. 7 Interannual variation of the sum of effective irrigated areas and flood draining areas and the agricultural affected areas caused by meteorological hazards in China from 1995 to 2014 (unit: 107 hm2). |

随着我国天气预报准确率不断提高,气象灾害预警信息发布与传播对防御或减轻农业气象灾害的作用越来越大。2004年我国气象部门颁布施行《突发气象灾害预警信号发布试行办法》,2008年我国农村地区开始推广建立气象信息员制度,到2014年全国建立姜灵峰,等:近20 a我国农业气象灾害变化趋势及其原因分析107暴雨灾害第35卷乡村气象信息服务站7.8万个,覆盖我国93.6%的乡镇,气象信息员73万人,覆盖到99.7%的行政村(屯),这极大地提高了广大农村地区对气象灾害防御的响应和组织能力,从而使农业受灾面积和人员伤亡与财产损失显著减少。气象灾害造成的农业受灾面积从1990年代的年均49 273×103 hm2降至现阶段年均30 220×103hm2,因洪灾死亡从3 707人降至1 135人(表 2)。

|

|

表 2 1995-2014年不同时段我国农业气象灾害面积与洪灾死亡人数[13-14] Table 2 Agrometeorological hazard areas and mortalities or the missing from flood at 5-year intervals from 1995 to 2014[13-14]. |

1998年特大洪灾发生后,中共中央作出实施退耕还林工程的重大决策,一些地区还相继实施退耕还草、退田还湖工程,实行对农业气候高风险区域生产布局的调整。该工程从1999年开始试点,2002年全面启动。至2003年,全国粮食作物种植面积相比1998年减少14 377×103 hm2(此后逐年有一定恢复)。经过持续多年的退耕还林工程,至2013年全国累计完成退耕还林31 800×103 hm2。退耕还林还草还湖工程建设,不仅直接减少了农业气象灾害面积,还使局部气候生态环境、土地水土涵养功能、土地自然防洪抗旱能力得到有效改善。从2003年以来,我国农业自然灾害面积总体上呈现逐年减少趋势,显然与退耕还林(草、湖)工程建设的大力实施和农业生产布局的科学调整有关。

4 小结本文分析了1995-2014年我国农业气象灾害的变化趋势及其原因,获得如下几点认识。

(1) 近20 a,我国农业受灾和成灾面积呈现较大波动,其中暴雨洪涝和干旱造成的农业受灾面积波动较大,重大以上洪涝灾害5 a一遇,重大以上旱灾10 a一遇,风雹灾害面积除个别年份外其变化总体趋于平稳,冷冻灾害面积在个别年份较大。

(2) 近20 a,全国农业气象灾害受灾面积和成灾面积总体均呈下降趋势。

(3) 造成农业气象灾害受灾面积波动变化的因素包括自然因素和社会因素。自然因素首推气象因素,大气环流异常造成的年降雨量时空分布不均是导致我国农业暴雨洪涝和干旱灾害变化的主要气象原因;最突出的社会因素是农业气象灾害防御能力建设。

(4) 实践证明,加强气象灾害防御工程建设,不断发挥气象灾害预警作用,科学实施退耕还林工程,调整农业生产布局,既是保证我国农业不断适应气候变化、避免或减轻气象灾害的有效措施,也是近20 a来我国农业气象灾害面积总体呈下降趋势的重要原因。

上述研究表明,气象灾害造成的农业受灾面积变化与气象因素密切相关,但农业气象灾害防御能力建设是其中的重要影响因素,后者成为近20 a我国农业气象灾害面积呈减少趋势的重要原因。因此,本研究对进一步加强农业气象灾害防御能力建设、避免或减轻农业气象灾害损失更具指导意义。然而,本文对加强农田水利基本建设、推广应用气象灾害预警信息、调整农业生产布局等单项措施对防御农业气象灾害的贡献率研究还显不足,其相关问题有待今后探讨。

| [1] |

刘彤, 闫天池. 我国的主要气象灾害及其经济损失[J]. 自然灾害学报, 2011, 20(2): 90-95. |

| [2] |

吴吉东, 傅宇, 张洁, 等. 1949-2013年中国气象灾害灾情变化趋势分析[J]. 自然资源学, 2014, 29(9): 1520-1529. |

| [3] |

陈云峰, 高歌. 近20年我国气象灾害损失的初步分析[J]. 气象, 2010, 36(2): 76-80. DOI:10.3969/j.issn.1673-8411.2010.02.024 |

| [4] |

房世波, 阳晶晶, 周广胜. 30年来我国农业气象灾害变化趋势和分布特征[J]. 自然灾害学报, 2011, 20(5): 69-72. |

| [5] |

郭进修, 李泽椿. 我国气象灾害的分类与防灾减灾对策[J]. 灾害学, 2005, 20(4): 106-110. DOI:10.3969/j.issn.1000-811X.2005.04.023 |

| [6] |

邵末兰, 向纯怡. 湖北省主要气象灾害分类及其特征分析[J]. 暴雨灾害, 2009, 28(2): 179-185. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2009.02.015 |

| [7] |

刘玲, 沙奕卓, 白月明. 中国主要农业气象灾害区域分布与减灾对策[J]. 自然灾害学报, 2003, 12(2): 92-97. DOI:10.3969/j.issn.1004-4574.2003.02.016 |

| [8] |

姜海如. 气象灾害的危害层次及其防御抗救过程研究[J]. 暴雨灾害, 2007, 26(3): 193-198. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2007.03.001 |

| [9] |

辛吉武, 许向春. 我国的主要气象灾害及防御对策[J]. 灾害学, 2007, 22(3): 85-89. DOI:10.3969/j.issn.1000-811X.2007.03.020 |

| [10] |

王道龙, 钟秀丽, 李茂松, 等. 20世纪90年代以来主要气象灾害对我国粮食生产的影响与减灾对策[J]. 灾害学, 2006, 21(1): 18-22. DOI:10.3969/j.issn.1000-811X.2006.01.004 |

| [11] |

张朝, 王品, 陈一, 等. 1990年以来中国小麦农业气象灾害时空变化特征[J]. 地理学报, 2013, 68(11): 1453-1460. DOI:10.11821/dlxb201311001 |

| [12] |

冯明, 胡幼林, 马晓群, 等. 湖北省粮食生产中主要农业气象灾害变化分析[J]. 暴雨灾害, 2007, 26(3): 266-270. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2007.03.014 |

| [13] |

国家统计局. 中国统计年鉴(2014)[M]. 北京: 中国统计出版社, 2015.

|

| [14] |

中国人民共和国水利部. 中国水旱灾害公报(2013)[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2014.

|

| [15] |

丁一汇. 中国气象灾害大典(综合卷)[M]. 北京: 气象出版社, 2008.

|

| [16] |

中国气象局发展研究中心. 中国气象发展报告[M]. 北京: 气象出版社, 2015.

|

| [17] |

丁一汇, 朱定真. 中国自然灾害要览[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013: 133.

|

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35