2. 南京大学大气科学学院, 南京 210093;

3. 安徽省六安市气象局, 六安 237000

2. Department of Atmospheric Science, Nanjing University, Nanjing 210093;

3. Liu' an Meteorological Observatory OF Anhui Province, Liu' an 237000

随着常规和特种大气探测技术的发展以及数值模式的进步,气象学者对飑线的分析和研究得以进一步深入[1]。中国每年春末、夏季和初秋自南向北在东部平原和丘陵均有可能出现飑线[2-3],在飑线过程中常常伴有地面大风的产生。飑线多出现在前倾槽的低层暖区中,也有出现在后倾槽、副热带高压西北边缘和台风倒槽中的个例[4-6]。它们在雷达回波上有一些共同特征:典型弓状回波、阵风锋、强的后侧入流槽口以及入流槽口上的弱回波区等[7]。但也有不同的细节特点,如华北、黄淮地区的飑线多自西北向东南移动,在出现雷暴大风的同时常伴有冰雹[8],而江南、华南地区有的飑线却自东南向西北移动,除了地面大风是其灾害天气之一外,还出现短时强降水[9];当中尺度对流复合体(MCC)出现飑线时,飑线经常出现在其西段[10],但也有少数出现在东段和顶部[11]。Augustine[12]曾观测到北美有“人”字形结构的3个MCC,其中飑线出现在“人”字形结构的东段。为了解飑线产生的环流背景、飑线内部结构及其带来的地面大风的成因等,赵玲[13-14]等利用数值模式和雷达综合分析,发现多数飑线是由高空槽前型的上干下湿引起的不稳定强对流天气,伴有边界层暖湿气流辐合、中层附近干侵入等。飑线环境场中低层垂直风切变常大于3.5×10-3s-1,而弓状回波的产生主要与地面冷池的增强及其与底层环境风切变的平衡密切相关[15]。飑线后侧的强雷暴高压、高压前侧的强气压梯度以及飑线的快速移动是地面大风产生的直接原因[16]。Smull and Houze[17-18]等研究指出,有拖曳层状云的飑线常伴有因气压差造成的后侧入流,其形成与水汽蒸发及冰晶融化相关。

2014年6月1日安徽阜阳出现的飑线与多数飑线不同,它没有带来8级以上大风,而是以大片强降水为主要特征;并且与北美飑线不同,它出现在“人”字形MCC回波的西段;多数气象学者研究的飑线地面降温常常大于6 ℃,而此次飑线中层侵入的干冷空气和飑线后部的地面冷池均较弱。为了解这类不以地面大风为主要特征的飑线,本文利用安徽多部新一代天气雷达资料、双雷达风场反演资料和高分辨率LAPS分析资料等对此次飑线进行分析。通过对雷达回波、环境场和风场结构等方面的详细分析以加强对淮河流域飑线的演变特征、发展条件和结构特征的认识,提高这类强天气预报的准确性。

1 资料和方法采用阜阳、合肥、定远和蚌埠多普勒雷达每5 min一次降水回波和径向风场,其中合肥和蚌埠雷达天线扫描模式采用VCP11运行,定远为C波段车载双偏振雷达。定远(117.635°E, 32.356°N)和合肥(117.2581°E, 31.8669°N)两部雷达海拔高度分别为28.2 m、165 m,相距65.6 km,可进行双多普勒雷达风场分析。

利用美国国家大气研究中心(NCAR)提供的SOLO软件对雷达资料进行预处理,包括去除噪声点、地物回波、二次回波和多普勒速度折叠[19]。为了使部分物理场不因雷达资料的缺失而失去完整性,采用二维线性最小二乘法,针对多普勒风场进行资料补充。资料预处理后,利用NCAR的REORDER软件将雷达资料插值到卡氏坐标下,其中数据插值采用Cressman提出的距离权重方法[20],影响半径设置为:径向距离1 km、仰角间隔1.5°、方位1°。插值后的格点水平和垂直分辨率分别为1 km和0.5 km。在风场反演时,以合肥雷达体积扫描时间为准,选择两雷达观测时间一致(差别小于2 min)的体积扫描时间进行风场反演,反演采用NCAR发展的CEDRIC(Custom Editing and Display of Reduced Information in Cartesian Space)软件。其具体的反演方法与Ray提出的在直角坐标下进行双多普勒雷达反演的方法[21]相同:设定风场满足质量连续方程约束以及云顶或地面垂直速度为0的刚性边界条件,假设初始垂直速度场为0,求出初始的u,v场,然后通过对连续方程进行垂直积分,求得修正的质点垂直速度w,之后再带回求出新的u,v场。通过如此的反复迭代直到满足精度得到三维风场u,v和w。本文中采取的是上下同时积分方法。同时在该软件中还使用了变分方法使得调整后的风场保持物理的一致性(符合连续方程的物理限制)。相关的变分分析重新调整风场的方法请参照文献[22]。

本次弓状回波初始发生地点为阜阳站南面,时间为6月1日01:00(北京时间,下同)。利用常规资料包括实况天气形势场、LAPS模式9 km分辨率再分析资料及地面自动观测站小时资料、20:00阜阳探空、LAPS模式23:00阜阳探空和02:00霍邱探空分析其环境条件。

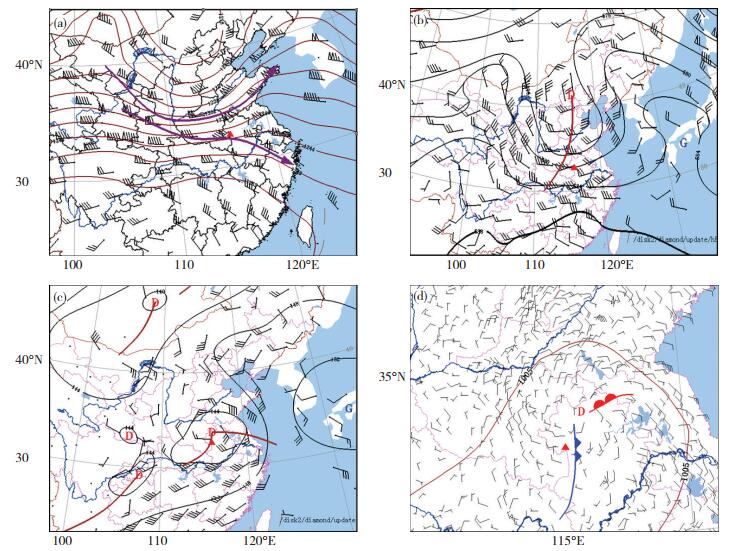

2 环境条件此次飑线发生时间约为6月1日01:00—05:00。地面自动观测站:5月31日08:00至6月1日08:00安徽淮北西部和沿淮有328个乡镇累积降水量超过50 mm,其中沿淮西部有58个乡镇超过100 mm,最大临泉的艾亭164.2 mm。01:00—02:00,八里河镇雨量42.8 mm·h-1,02:00—03:00淮南雨量43.7 mm·h-1。同时伴有4~5级东南风,03:00蚌埠附近(117.32°E,33.3°N)东南风最大,为16.6 m·s-1(7级)。图 1给出2014年6月1日08:00的200 hPa、500 hPa、850 hPa高度场和地面气压场,从中可见其大尺度背景的主要特点是:200 hPa南亚高压中心东移到我国华南,长江中下游处于其北侧,淮河流域高空为强辐散区(图 1a)。500 hPa温度低于-12 ℃的冷涡影响华北北部,冷涡西南部高空槽后西北偏西气流带来了弱冷空气(图 1b)。对流层低层黄淮地区有一气旋生成并东移,其南侧的西南急流源源不断地向淮河流域输送暖湿空气,同时安徽东部的偏东风急流明显,因此暖式切变线附近西南风和偏东风辐合上升运动剧烈(图 1c)。飑线发生在500 hPa槽前,低空西南急流出口左前方和地面冷锋附近(图 1d)。FY2卫星云图(图略)显示,6月1日02:00黄淮地区有一个正在发展加强的MCC。

|

图 1 2014年6月1日08:00的200 hPa高度场(a, 单位:dagpm)、500 hPa高度场(b, 单位:dagpm)、850 hPa高度场(c, 单位:dagpm)和地面气压场(d, 单位:hPa)与风场(d, 单位:m·s-1)叠加图(红色三角形标注飑线初生地点) Fig. 1 Height field at (a)200 hPa, (b)500 hPa, (c)850 hPa (unit:dagpm) and (d) surface pressure (unit:hPa) and wind (unit:m·s-1) analysis at 08:00 BT 1 June 2014 (the red triangle marks the squall line) |

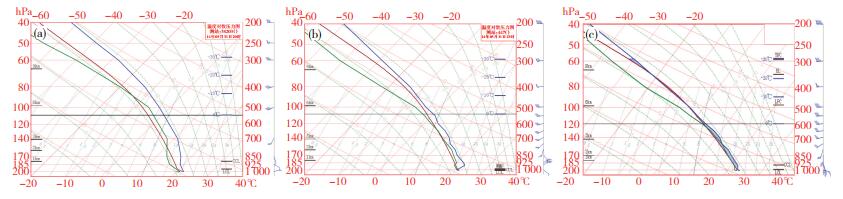

阜阳31日20:00探空资料(图 2a)显示:仅1 000 hPa水汽接近饱和,500 hPa以下温度露点差在5 ℃左右。700 hPa的绝对湿度约为0.83 kg·m-3,700 hPa以下比湿大于10 g·kg-1。0—3 km垂直风切变为3.3×10-3 s-1。LAPS 31日23:00阜阳探空(图 2b)显示:飑线发生前,对流层中下层相对湿度增大,700 hPa的绝对湿度增大约为0.91 kg·m-3,3 km以下比湿大于12 g·kg-1。0—3 km垂直风切变也明显增强。1日02:00霍邱探空资料(图 2c),从近地面到500 hPa为深厚湿层,0—3 km垂直风切变达4.7×10-3s-1。

|

图 2 2014年5月31日20: 00阜阳站T-lnP (a)、5月31日23: 00阜阳站LAPS再分析资料T-lnP (b)、6月1日02:00霍邱站LAPS再分析资料T-lnP (c)(蓝色曲线为温度层结曲线,绿色曲线为露点温度曲线) Fig. 2 (a) T-lnP diagram of sounding at 20:00 BT 31 May 2014 of Fuyang, (b)T-lnP diagram of LAPS at 23: 00 BT 31 May 2014 of Fuyang, and (c)T-lnP diagram of LAPS at 02: 00 BT 1 June 2014 of Huoqiu (the blue solid and green solid lines represent the stratification curve of temperature and the dew point, respectively) |

从水汽水平分布(图略)可看出,850 hPa从云贵有比湿大于14 g·kg-1的湿舌伸向淮河流域,水汽通量辐合中心位于安徽沿淮西部。1日02:00前后淮河流域比湿增大到14~16 g· kg-1,沿淮西部大于16 g · kg-1。这次飑线发生在湿环境条件下,主要产生了短时强降水。

31日20:00,安徽沿淮淮北地面CAPE(对流不稳定能量)为0~160 J·kg-1。1日02:00,合肥以北增大到200~500 J·kg-1,其中沿淮中西部为超过400 J·kg-1的大值中心。1日08:00,200~500 J· kg-1的大值区向南移到江淮之间北部,沿淮淮北下降到200 J·kg-1以下。由此可知,环境中不稳定能量较小,但有较强的触发机制使能量释放(在后面章节将讨论),由于水汽充沛,降水产生后释放凝结潜热,提供了对流发展的能量。

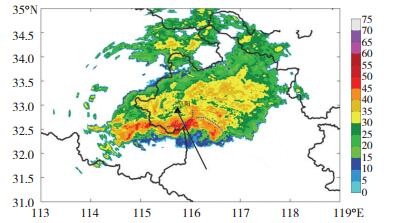

3 飑线演变特征分析 3.1 结构演变这次飑线发生的源地是淮河流域。5月31日17:00,淮河上游从驻马店到阜阳有散乱分布的雷暴单体生成,并向东移动。从19:00到23:30,多个对流单体逐渐连成线状,最大回波强度超过50 dBz。6月1日00:28,降水区域呈现出一种“人”字形MCC的结构,降水回波由东北-西南向的窄对流带和西北-东南向的宽对流带相交组成(图略)。图 3为阜阳单雷达站6月1日00:57组合反射率,如图 3黑色虚线所示,“人”字形MCC结构更为明显,左侧的对流带向东南方向移动,右侧的对流带缓慢地向东移动。在两条对流带相交处即波顶有最强雷达回波,达55 dBz。与波顶和西段对流带相比,东段对流带强度弱,为35 dBz左右且回波区为块状。飑线出现在西段对流带上,它是沿冷锋传播的一部分,其反射率超过50 dBz,飑线前侧回波强度梯度大。01:31,弓状回波更加明显。02:13,在飑线强回波中心的前部即东南侧近地面出现与飑线呈锐角,其东北端与飑线相连的阵风锋,强度为20 dBz左右,长约40 km,之后很快并入飑线回波内。“人”字形MCC以45 km·h-1的速度向东偏南移动。03:00前后弓状结构最明显,最大回波强度超过60 dBz(图略)。

|

图 3 阜阳单雷达站2014年6月1日00:57组合反射率(单位:dBz) Fig. 3 Fuyang radar reflectivity composite at 00:57 BT 1 June 2014 (unit:dBz) |

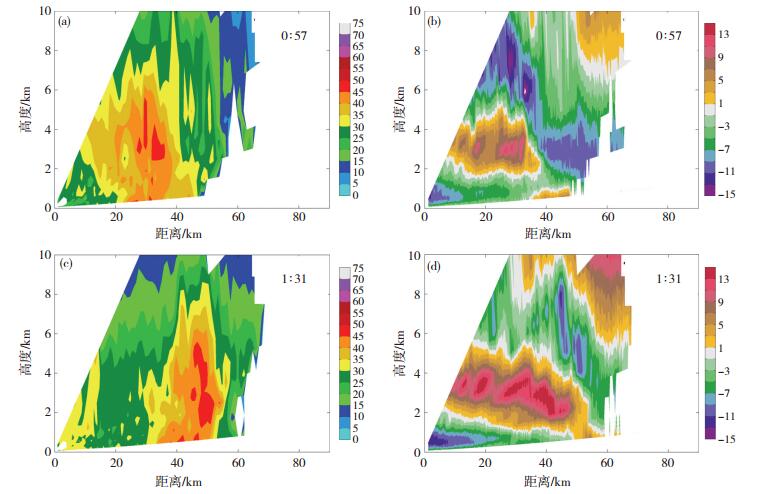

沿图 3中直线作6月1日00:57、01:31阜阳单雷达反射率因子、径向速度剖面图(图 4)。由图可见,00:57,大于50 dBz的回波核(图 4a)首先出现于4 km高度附近,而此时后侧入流的辐合区在中层(图 4b)。之后,回波核向上向下扩大。01:31 (图 4c),6 km以下到地面有大于50 dBz的强中心区,且强度持续增强,02:28最大时超过60 dBz。同时回波顶高不断增大,03:29回波顶最高,约13 km(图 5b),突破了对流层顶。随后3 km以下回波减弱,4 km高度附近为大于60 dBz的回波核。04:43,随着“人”字形MCC向东偏南方向移动,东段逐渐减弱并扩大到飑线的后部,类似于温带气旋的后期当干空气侵入气旋核心时的锢囚阶段,飑线强度减弱。05:00逐渐小于50 dBz,06:00弓状结构消失。07:00降水回波反射率小于40 dBz,“人”字形MCC结构逐渐变得散乱(图略)。

|

图 4 阜阳单雷达2014年6月1日00:57反射率(a, 单位:dBz)、沿图 3中直线的径向速度剖面(b, 单位:m·s-1)、6月1日01:31反射率(c, 单位:dBz)、沿图 3中直线的径向速度剖面(d, 单位:m·s-1) Fig. 4 (a) Fuyang radar reflectivity at 00:57 (unit: dBz), (b) radial velocity cross section along the lines in Fig. 3 at 00:57 (unit: m·s-1), (c) radar reflectivity at 01:31 (unit: dBz), and (d) radial velocity cross section along the lines in Fig. 3 at 01:31 BT 1 June 2014(unit: m·s-1) |

径向速度垂直剖面图 4b(雷达测量的最大不模糊速度为15 m·s-1)显示,00:57,飑线前侧低层有正负速度区,表明有风场辐合。正负速度区之间的辐合随着高度向后侧倾斜,在回波顶的前侧有风场辐散。3 km高度处有一约9 m· s-1的后侧入流,与前侧的负速度区相遇形成强的中层辐合,此处与图 4a中50 dBz的强回波中心对应。随着飑线的发展,低层辐合、高层辐散均加强,而中层后侧入流01:31(图 4d)加强到约13 m· s-1。

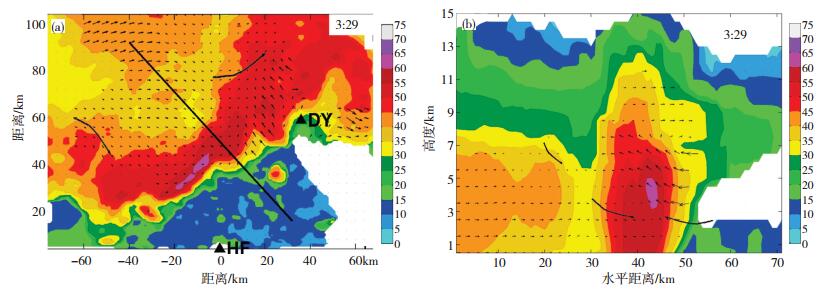

02:28雷达反射率、风场反演(图略)显示:与强反射率梯度区对应,飑线北端呈现风场气旋式辐合。对应飑线后部相对弱的反射率因子区有后侧入流。后侧入流是来自西北侧较弱的干冷空气。03:29雷达反射率、风场反演(图 5)显示:在弓状回波的北端和南端分别有弱的气旋式涡旋和反气旋式涡旋。后侧入流的前端对流发展得最为强盛,在10 km高处,反射率仍可达40 dBz。同时在图 5b(双雷达反演风场已经减去了粒子下落末速度)中可以看出在飑线后部即水平距离20 km,高度约7 km处有弱的下沉气流,随着水平距离由20 km增加到40 km,下沉气流的高度由7 km降低到约1.5 km。对应在水平距离29 km附近,从约8 km高度到地面有20~35 dBz弱回波区,比其周围的反射率低约5 dBz。3 km高度处的后侧入流有向下的分量。另外,在水平距离约50 km处有偏南风从低层进入飑线前部,与西北风辐合转而成为强的上升气流。在水平距离约44 km,高度约3~5 km处有60~65 dBz的强降水回波,对应地面站为合肥水湖镇,03:00—04:00的雨量最大,为30 mm。强降水落在其低层辐合上升气流中,产生拖曳作用。同时在低层入流的上方即水平距离约50 km处,有25~45 dBz略有前倾的降水回波,前倾产生的降水落在低层的入流区内截断低层暖湿入流。之后,雷达回波强度减弱,雨强也随之减小。05:00,降水减弱逐渐移出安徽。

|

图 5 合肥和定远双雷达2014年6月1日03:29在2 km高度处反射率(单位:dBz)和水平风场(a, 单位:m·s-1);沿图 5a中直线从西北向东南所作的反射率因子(单位:dBz)和风场垂直剖面(b, 单位:m·s-1) Fig. 5 (a) Hefei Dingyuan dual-radar at 03:29 BT 1 June, reflectivity (unit: dBz)and horizontal wind field(unit: m·s-1)at 2 km level, and (b) radar reflectivity (unit: dBz) and wind cross section (unit: m·s-1)along the line in Fig. 5a |

飑线移动前方有最强的回波单体,如图 4中50 dBz强回波位置在3 km处,40 dBz回波顶高于6 km,高于0 ℃等温线(约5.5 km)。但-20 ℃等温线(约8 km)处的回波强度仅20 dBz,存在冰雹粒子的可能性较小。随着飑线发展加强,虽然回波顶不断升高,但大于45 dBz的强回波区始终在8 km以下,大于55 dBz的回波核在6 km以下(图略),因此这次飑线过程以强降水为主。

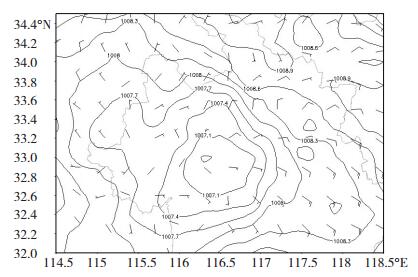

LAPS再分析资料中海平面气压和10 m风场显示,6月1日00:00(图略),在降水回波区的东南部,地面为明显的低压区,西北部为弱高压区,800 hPa以下多为东南上升气流,750 hPa到500 hPa多为西南上升气流,500 hPa以上环境风的西北分量在逐渐增加,仅在槽前有上升气流。00:57(图 6),中心为1 006.8 hPa的低压区扩大到整个降水区。低压中心以西有偏北风、西北风、西风和偏南风相互之间的弱辐合,偏东风和偏南风的辐合,低压中心以东有偏南风和东南风的辐合,东南风、东风和东北风相互之间的弱辐合。低压区有弱气旋式辐合。与雷达探测到的降水区中“人”字形回波相对应,图 6中黑色虚线所标识位置处的风向风速辐合最明显,等压线曲率和密度也较大。从115.7°E,33.4°N到116.8°E,32.8°N做垂直剖面图显示气流的垂直运动(图略):在飑线的后侧即西北侧,从350 hPa附近有相对湿度约60%,温度约-14 ℃的气流下沉,其相对湿度在向东南的下沉过程中逐渐与降水区饱和气流(相对湿度约100%,温度约1.5 ℃)变得接近。虽然下沉气流下降过程中绝热压缩造成增温,但降雨较强,蒸发、融化和凝华的冷却作用抵消了一部分增温,所以下沉气流到近地面时,温度略低于其前侧强烈上升的暖湿气流(约1~3 ℃)。03:00前后,降水区仍为低压,但中心略升高至1 008 hPa。在700 hPa附近对应强降水的后部,从西北向东南逐渐降低的后侧入流增强,约10 m·s-1。降水的低层伴随着因雨滴蒸发而冷却的下沉出流,下沉出流在地面附近辐散形成飑线低层前沿的阵风锋(图略),而低层暖湿入流经过阵风锋之上进入飑线前沿的强降水回波区为上升气流,最大速度可达3 Pa·s-1左右,即在蚌埠附近(117.32°E,33.3°N)。由以上分析可知,350 hPa附近的弱干冷空气逐渐下沉,有利于后侧入流的增强。后侧入流与前方暖湿气流辐合形成垂直方向上的上升气流,而在回波的北端气旋式辐合最强。在这次飑线发展最旺盛时,蚌埠附近(117.32°E,33.3°N)为气旋式辐合中心,上升速度最强,地面处于1 008 hPa的低压中心,在其西北和东南各有一高压中心,水平气压梯度大(图略)。同时又位于淮河边上,近地面摩擦力较小,因此出现了这次飑线过程中地面风的极大值(16.6 m·s-1)。

|

图 6 LAPS再分析资料2014年6月1日00:57海平面气压(单位:hPa)和10 m高度风场(单位:m·s-1) Fig. 6 LAPS sea level pressure (unit: hPa)and 10 m wind (unit: m·s-1)at 00:57 BT 1 June 2014 |

在飑线发生前,本地水汽含量较高。受冷锋的强迫抬升,较湿的空气上升达到饱和并产生强降水。在整个降水过程中,从地面到500 hPa空气均接近于饱和。由于雨滴蒸发和云系遮挡太阳辐射,地面气温由22~24 ℃降到19~21 ℃。分析整个飑线过程的地面气温变化发现,仅04:00强降水回波区的地面气温与其东南侧的气温相比最低,低约3 ℃(图略)。地面冷池不明显。

4 结论本文重点通过单、双多普勒雷达观测与反演,结合地面和数值模式再分析资料,分析了2014年6月1日发生在安徽阜阳的一次飑线的演变过程、结构特征和环境条件,基本结论如下:

(1) 该过程发生在对流层中层槽前的偏南暖湿气流中,大气为弱条件不稳定层结,有中等强度低空垂直风切变,对流不稳定能量较小,但水汽充沛。冷锋的强迫抬升激发不稳定能量释放,高层辐散、低层辐合使气流剧烈上升。

(2) 降水系统起初由分散的雷暴单体组织成“人”字形回波结构,之后其西段逐渐增强为飑线。飑线为典型弓状回波,前侧回波强度梯度大,对流发展到最强时,反射率达60 dBz。飑线生命史约5 h。因为这次飑线的强回波核始终在0℃等温线以下,所以并未出现冰雹,主要灾害天气为大面积的暴雨、大暴雨。

(3) 多普勒雷达径向速度和双多普勒雷达反演风场结果显示:飑线前侧低层为偏南暖湿上升气流和西北干冷下沉气流的强烈辐合,辐合随高度向西北倾斜,高层有辐散;飑线后部3 km高度处有强的后侧入流。后侧入流的前端有气流在降水区下部雷暴高压区下沉辐散,在飑线前侧近地面出流形成阵风锋。在飑线强盛时,其南北两端在对流层低层呈现为反气旋与气旋涡旋对,北端的气旋式辐合较强,对应地面出现了7级东南大风。

由于雷达探测和探空资料本身的局限性,仍有一些问题有待深入研究:(1)在这次弓形回波演变过程中,为什么地面冷池不明显,本次过程中地面冷池的强度与环境中不稳定能量的关系如何有待研究。(2)本次飑线回波中与气旋式辐合相比,为什么反气旋式辐合很弱?(3)受双雷达观测的限制,无法观测到飑线后期的三维风场结构,且垂直速度估计误差略大。这些问题有待于今后结合数值模式分析结果进一步研究。

| [1] |

王晓芳, 崔春光. 中尺度对流系统研究的若干进展[J]. 暴雨灾害, 2011, 30(2): 97-106. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2011.02.001 |

| [2] |

施望芝, 崔春光, 谌伟, 等. NWP产品在强对流天气诊断分析中的应用[J]. 气象科技, 2006, 34(2): 124-131. DOI:10.3969/j.issn.1671-6345.2006.02.002 |

| [3] |

金龙, 赵坤, 谢利平, 等. 一次弓形回波结构和演变机制的观测分析[J]. 气象科学, 2013, 33(6): 591-601. |

| [4] |

陈红专, 曾志明, 杨素珍, 等. 湘黔边境一次高空槽前型飑线天气过程的成因分析[J]. 暴雨灾害, 2008, 27(3): 237-241. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2008.03.007 |

| [5] |

陈涛, 代刊, 张芳华. 一次华北飑线天气过程中环境条件与对流发展机制研究[J]. 气象, 2013, 39(8): 945-954. |

| [6] |

沈杭锋, 翟国庆, 朱补全, 等. 浙江沿海中尺度辐合线对飑线发展影响的数值试验[J]. 大气科学, 2010, 34(6): 1127-1140. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2010.06.08 |

| [7] |

冯晋勤, 童以长, 林河富, 等. 一次强飑线过程的中小尺度特征分析[J]. 气象, 2006, 32(12): 72-75. |

| [8] |

李姝霞, 张宇星, 张怡, 等. 豫东地区一次强飑线天气过程的综合分析[J]. 暴雨灾害, 2011, 30(1): 59-65. |

| [9] |

王艳春, 王红艳, 刘黎平. 华南一次强飑线过程的三维变分风场反演效果分析[J]. 暴雨灾害, 2014, 33(4): 305-312. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2014.04.001 |

| [10] |

刘志勇, 任玮颖, 王莉萍. 2008年6月1日鄂西北飑线天气过程综合分析[J]. 暴雨灾害, 2009, 28(03): 87-92. |

| [11] |

郭弘, 林永辉, 周淼, 等. 华南暖区暴雨中一次飑线的中尺度分析[J]. 暴雨灾害, 2014, 33(2): 171-180. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2014.02.010 |

| [12] |

John A Augustine, Kenneth W Howard. Mesoscale convective complexes over the United States during 1985[J]. Mon Wea Rev, 1988, 116(3): 685-701. DOI:10.1175/1520-0493(1988)116<0685:MCCOTU>2.0.CO;2 |

| [13] |

赵玲, 李树岭, 魏光辉, 等. 一次飑线风暴的环境条件和雷达回波特征分析[J]. 气象与环境科学, 2013, 36(4): 29-35. DOI:10.3969/j.issn.1673-7148.2013.04.006 |

| [14] |

王俊, 盛日锋, 陈西利. 一次弓形回波、强对流风暴及合并过程研究Ⅱ:双多普勒雷达反演三维风场分析[J]. 高原气象, 2011, 30(4): 1078-1086. |

| [15] |

Meng Zhiyong, Zhang Fuqing, Paul Markowski, et al. A modeling study on the development of a bowing structure and associated rear inflow within a squall line over south China[J]. J Atmos Sci, 2012, 69(4): 1182-1207. DOI:10.1175/JAS-D-11-0121.1 |

| [16] |

牛淑贞, 张一平, 席世平, 等. 基于加密探测资料解析2009年6月3日商丘强飑线形成机制[J]. 暴雨灾害, 2012, 31(3): 255-263. |

| [17] |

Bradley F Smull, Robert A Houze Jr. A midlatitude squall line with a trailing region of stratiform rain: radar and satellite observations[J]. Mon Wea Rev, 1985, 113(1): 117-133. DOI:10.1175/1520-0493(1985)113<0117:AMSLWA>2.0.CO;2 |

| [18] |

Bradley F Smull, Robert A Houze Jr. Rear inflow in squall lines with trailing stratiform precipitation[J]. Mon Wea Rev, 1987, 115(12): 2869-2889. DOI:10.1175/1520-0493(1987)115<2869:RIISLW>2.0.CO;2 |

| [19] |

Oye R, C M, S S. Software for radar data translation, visualization, editing, and interpolation[C]. 27th Conf on Radar meteorology. Vail, CO: Amer Meteor Soc, 1995, 359-361

|

| [20] |

George P Cressman. An operational objective analysis system[J]. Mon Wea Rev, 1959, 87: 367-374. DOI:10.1175/1520-0493(1959)087<0367:AOOAS>2.0.CO;2 |

| [21] |

Peter S Ray, K K Wagner, K W Johnson, et al. Triple-Doppler observations of a convective storm[J]. J Appl Meteor, 1978, 17: 1201-1212. DOI:10.1175/1520-0450(1978)017<1201:TDOOAC>2.0.CO;2 |

| [22] |

Peter S Ray, Marc Gilet, Kenneth W Johnson. Part Ⅳ: Motion field synthesis and radar placement[J]. Bull Amer Meteor Soc, 1980, 61: 1184-1189. DOI:10.1175/1520-0477(1980)061<1184:PIMFSA>2.0.CO;2 |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35