2. 湖北省宜昌市气象局, 宜昌 443000

2. Yichang Meteorological Bureau of Hubei, Yichang 443000

江淮气旋是产生于长江中下游和淮河流域、生命史12 h以上、具有明显的冷、暖锋结构的低值系统[1]。它在移动过程中会给所经之处带来暴雨、暴雪和大风等灾害性天气, 因此气象工作者从不同的角度对其发生发展进行了研究。袁信杆[2]研究了江淮气旋生成时的环流背景;陶祖钰等[3]用涡度方程讨论了气旋的发展机制;曹钢锋等[4]认为暴雨中凝结潜热的反馈作用和暖平流是产生江淮气旋的原因;查贲等[5]探讨了气旋与大风的关系;气旋也是产生暴雨[6]和暴雪[7, 8]的主要天气系统之一;Zhang等[9]、魏建苏等[10]研究了江淮气旋的气候特征。这些研究成果对分析和预报江淮气旋的发生发展及其带来的天气有重要的指示意义。

江淮气旋是温带气旋的一种,有关温带气旋发生发展的研究[11-15]主要是基于挪威学派的经典的锋面气旋模型[16-18]。然而,江淮气旋生成于中纬度,其生成环境条件和结构特征与中高纬度经典的锋面气旋不完全相同。另外,气旋强度的变化和移动路径预报失误会直接影响到相应天气预报的准确率。虽然有些学者[9-10]已从气候的统计特征得出了江淮气旋的不同移动路径,但对江淮气旋形成各种移动路径的原因关注较少, 因此本文将讨论地面气旋移动的原因。

本文选取了2015年5月1—2日一次由江淮气旋引发的江淮和江南暴雨天气过程,与以往江淮气旋移动过程中降水逐渐加强的过程不同[3-4],在这次江淮气旋过程中气旋强度和降水均是逐渐减弱的。本文利用常规地面、高空观测、6 h一次的NCEP 1°×1°再分析场、星下点分辨率为5 km的FY-2E水汽云图等资料,先给出了过程的降水特点、江淮气旋强度和路径;再分析了这次江淮气旋的结构特征及暴雨的成因,并指出了与经典锋面气旋的异同和气旋结构的多样性;最后用准地转理论解释了这次江淮气旋东移的原因。

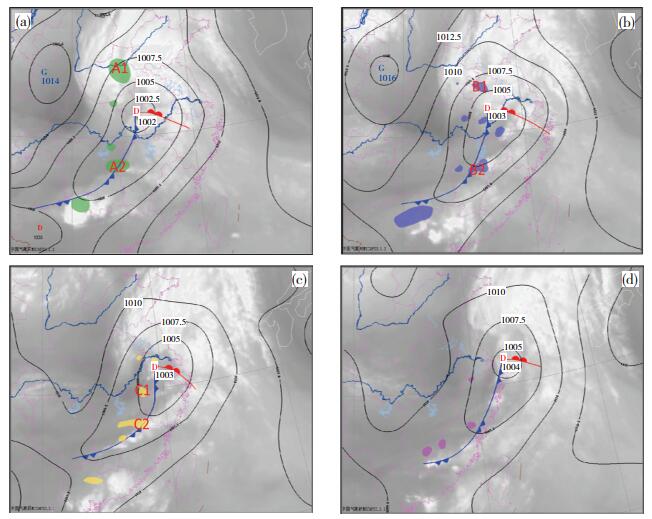

1 过程简介图 1给出了2015年5月1日20时—2日20时(北京时,以下同)每6 h一次的降水分布,从图中可以看出6 h降水量大于等于25 mm的区域主要出现在气旋的西北部和冷锋附近,具有中尺度特征,且强降水落区随着气旋和冷锋的东移而东移,但2日08—14时、14—20时强降水的范围是逐渐减小的。从1日20—2日20时24 h雨量来看(图略),降水主要发生在江淮地区、河南、湖北中东部、安徽、江苏、湖南中南部、江西、浙江、福建等地,其中大到暴雨主要发生在河南北部、淮河流域、江苏和安徽南部、江西中南部。从降水性质来看,冷锋附近及锋前有对流性降水,气旋中心周围以稳定性降水为主,没有1 h超过20 mm的短时强降水。

|

图 1 2015年5月2日02时(a)、08时(b)、14时(c)、20时(d)海平面气压场(实线,单位:hPa)、地面气旋中心D、冷、暖锋和FY-2E水汽图像,绿色、蓝色、黄色和紫色分别代表 1日20时—2日02时、2日02—08时、2日08—14时和2日14—20时降水量大于等于25 mm的区域,A1,A2、B1,B2、C1,C2分别为图 6中剖面基线的基点 Fig. 1 Distribution of sea level pressure (solid line, unit: hPa), surface cyclone center D, cold and warm front, water vapor images from FY-2E at (a) 02:00 BT, (b) 08:00 BT, (c) 14:00 BT, and (d) 20:00 BT on 2 May 2015. Green, blue, yellow and purple areas show rainfall over 25 mm at a time interval of 6 hours from 20:00 BT 1 May 2015 to 20:00 BT 2 May 2015, respectively. A1, A2、B1, B2、C1, and C2 are base points in Fig. 6 |

强降水的形成与江淮气旋的生成和演变密切相关。江淮气旋生成前(图略),地面西南暖低压向北发展,其北部的低压倒槽伸到长江中游地区;冷锋位于湖北西部—重庆南部;随着冷锋东移进入暖低压倒槽,具有冷暖锋结构的江淮气旋于2015年5月2日02时在湖北、安徽、河南三省交界处的大别山北部生成(图 1a中的D),中心气压为1 002 hPa;对应强降水主要出现在图 1a中A1、A2区附近。08时—14时该气旋向东移动,强度维持在1 003 hPa,该时段内气旋西侧B1、B2、C1、C2区的降水范围和强度有所减弱(图 1b, c)。至20时气旋东移到长江口入海,中心气压略有上升,为1 004 hPa,气旋中心附近的降水进一步减小(图 1d)。对比图 1a-d,气旋中心D大致是沿31.6°N逐步东移的。由于气旋中心强度没有加强,等压线也并不密集,因此这次过程中无气旋大风出现。

从图 1中的水汽图像还可以看出,伴随江淮气旋的逗点云系自西向东移动的过程,地面气旋中心、冷锋附近及冷锋前云系在东移时是逐渐减弱的,但不存在冷锋赶上暖锋形成锢囚锋的发展模式[13-14, 18]。

综上所述,由于这次江淮气旋在东移时强度没有加强,虽然给其所经之处带了暴雨天气,但强降水是随着气旋强度的减弱而逐渐减弱的。

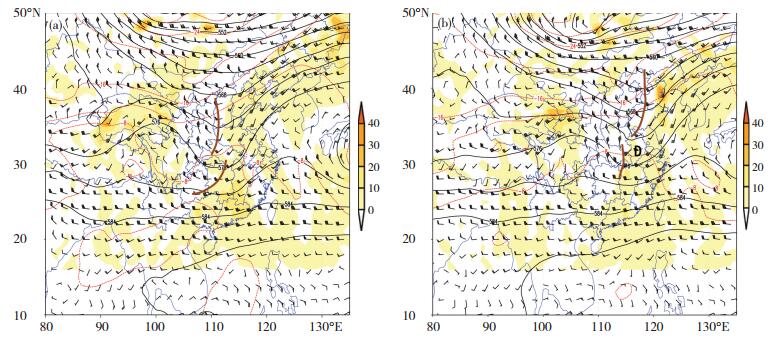

2 气旋发生发展的环流背景及结构特征 2.1 500 hPa环流形势过程发生前的5月1日08时500 hPa图上(图略),欧亚中高纬为二槽二脊形势,其中高压脊位于乌拉尔山、贝加尔湖东部,而贝加尔湖和鄂霍次克海附近为槽区,且贝加尔湖槽后有冷空气从蒙古国中部南下影响我国内蒙古中西部及西北地区东部;此时中低纬分别有2支冷槽,即河套西部槽(简称北支槽)和陕南—贵州北部槽(简称南支槽);副热带高压主体在海上,西脊点在100°E以西;副热带高压和南北两支槽的这种配置有利于中低层西南和偏南暖湿气流向长江中下游及江南输送水汽。1日20时(图 2a),北支冷槽东移到河套东部,但槽前槽后均为冷平流,而南支冷槽移到了湖北西部—贵州东部,槽前为暖平流;副热带高压西脊点变化不大,588 dagpm略有北抬,接近海南岛。2日02时(图略),北支冷槽减弱东移到华北西部,而南支冷槽到达湖北东部—湖南西部,地面气旋D在槽前暖平流中生成。同时副热带高压也西伸北抬,有利于中低层急流的加强。至2日08时(图 2b)北支冷槽移至华北东部并略有北收,而南支槽移到了安徽南部—江西西部;随着冷槽的东移,地面气旋D沿南支槽前暖平流东移。此后,上述两冷槽均逐渐减弱东移入海(图略),地面气旋D继续在南支槽前沿暖平流东移,但两槽始终没有合并,也没有加深成为低涡中心;另外,副热带高压则是缓慢西伸北抬的,26°N以南环流变平,不利于南支槽的加深。

|

图 2 2015年5月1日20时(a)、2日08时(b)500 hPa高度场(黑色细实线,单位:dagpm)、温度场(红色虚线, 单位:℃)、风场(单位:m·s-1)和温度平流(阴影,单位:10-5 K·s-1)(, 粗实线为500 hPa槽线,D为地面气旋中心) Fig. 2 Distribution of 500 hPa geopotential height (solid line, unit: dagpm), temperature (dash line, unit: ℃), winds (unit: m·s-1), and warm advection (shaded, unit: 10-5K·s-1) at 20:00 BT 1 May 2015 (a) and 08:00 BT 2 May 2015 (b). (Trough is shown by brown line, Surface low center is shown by letter D) |

图 3给出了这次江淮气旋过程中对流层低层850 hPa的位势高度场、风场、温度场和温度平流的结构特点。1日08时850 hPa图上(图略),川东—重庆有144 dagpm的西南涡,该低涡中心以暖平流为主,北东北—南西南向冷锋锋区及冷平流位于陕南—川北;低涡东侧有14 m· s-1偏南风急流。至1日20时(图 3a),西南涡在500 hPa北支槽前沿暖切变线东移到湖北中部,低涡中心(L)仍位于暖平流区,北东北—南西南向冷锋锋区及冷平流也移到了湖北西部—贵州中部;而此时与低涡相伴的冷式切变线在500 hPa南支槽的下方,低涡及冷式切变线东侧偏南风急流维持。2日02时(图 3b),低涡在500 hPa北支槽前进一步东移到河南东南部,东北—西南向锋区及冷平流南移到了安徽北部—贵州南部,此时地面江淮气旋D在低涡东南侧的暖平流区中生成;冷式切变线仍在500 hPa南支槽的下方,但低涡及冷式切变线东侧的偏南风急流转为西南风急流,且加强到20 m·s-1。2日08时以后(图略),850 hPa低涡L和地面气旋D在500 hPa槽前继续东移,锋区及冷平流减弱东移南压,冷式切变线在500 hPa南支槽的下方东移,其东侧的低空西南急流也逐渐减弱到14 m·s-1。

|

图 3 2015年5月1日20时(a)、2日02时(b) 850 hPa位势高度场(黑色细实线,单位:dagpm)、温度场(红色虚线,单位:℃)、风场(单位:m·s-1)和温度平流(彩色,单位:10-5K·s-1)(L、D分别为850 hPa低涡和地面气旋中心,红色箭头为低空急流,棕色粗实线为850 hPa切变线) Fig. 3 850 hPa geopotential height (solid line, unit: dagpm), temperature(dash line, unit: ℃), winds (unit: m·s-1), and warm advection (shaded, unit: 10-5K·s-1) at (a) 20:00 BT 1 May 2015 and (b) 02:00 BT 2 May 2015. (850 hPa low center is shown by L and surface low center by D. Red arrows are low level jet. Brown lines are 850 hPa shear lines) |

进一步分析925、700 hPa的风场和高度场发现(图略),1日20时之前,925、700 hPa上并没有出现与850 hPa西南涡对应的低涡,而2日02时925、700 hPa上分别在河南东南部和河南北部出现低涡;2日08时以后700 hPa上的低涡减弱为冷式切变线,而925 hPa低涡随850 hPa低涡的一起东移入海。

此外,1日20时925 hPa上(图略)江淮及江南也有与850 hPa类似的偏南风低空急流,急流强度达16 m·s-1;2日02时这支偏南风急流在东移时也转为16 m·s-1西南风急流;2日08时以后(图略)东移减弱。而925、850 hPa低空急流的减弱也使得强降水也是逐渐减弱的(图 1b, c, d)。

这次气旋过程中,华南—江南中低层有持续的低空急流输送水汽,使得江淮及江南在850 hPa和925 hPa比湿分别达12、14 g·kg-1以上(图略),为暴雨的发生提供了充足的水汽。

通过以上的分析可以得出,这次江淮气旋生成于500 hPa槽前对流层低层斜压锋区中,在其生成和演变过程中,850 hPa低涡先于925、700 hPa低涡和地面气旋生成,但低涡垂直伸展的层次仅到700 hPa,且700 hPa低涡维持时间短。因此这次江淮气旋是比较浅薄的系统,与经典温带气旋发生发展过程中形成的从低层到高层的深厚的低涡系统不同[12, 14, 18]。对比500 hPa南支槽、700 hPa以下冷切变线及地面冷锋(图 1)的位置,可知这几层冷切变线、地面冷锋与500 hPa南支槽几乎垂直重合,这可解释图 1中冷锋后部云系并不明显原因,因为槽后及切变线西侧以下沉运动(图 4)为主,不利于云和降水的产生。

|

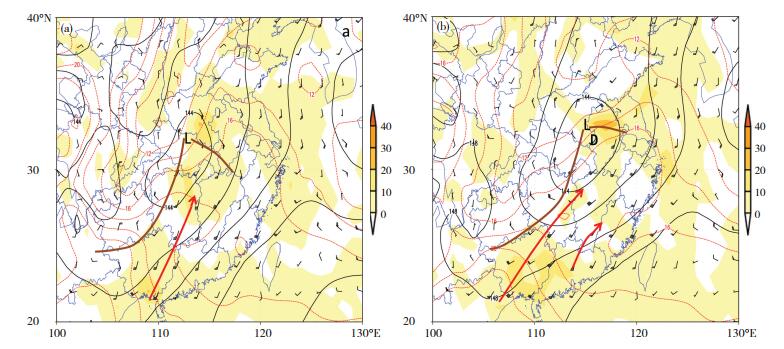

图 4 2015年5月2日02时(a)、2日14时(b) 850 hPa相对湿度场(红色实线,单位:%)、风场(单位:m·s-1)和垂直速度(彩色,单位:10-2 Pa·s-1)(L、D分别为850 hPa和地面气旋中心) Fig. 4 850 hPa relative humidity (red solid line, unit: %), winds (unit: m·s-1), and vertical volecity (shaded, unit:10-2 Pa·s-1) at (a) 02:00 BT, and (b) 14:00 BT on 2 May 2015.(850 hPa low center is at L and surface low center at D) |

从2日02时对流层低层850 hPa相对湿度和垂直速度分布(图 4a)可见,在低涡中心L周围存在较强的湿空气上升运动,有利于云和降水的发生;其西北侧是冷平流下沉造成的干区(相对湿度 < 60%),它与卫星水汽图像上气旋西北部的暗区相对应(图 1a);而其西—西南侧有冷湿空气(相对湿度>70%)的下沉运动,与卫星水汽图像上逗点云系头部的灰色钩状云区对应。低涡中心的东侧是暖湿空气上升形成的湿区,其相对湿度大于80%,与卫星水汽图像上白色区对应;与低涡相伴的冷切变线附近及其前侧有暖湿空气的上升运动,与水汽图像中的冷锋及锋前云系对应。至2日14时(图 4b),冷湿空气的下沉运动进入低涡中心的西侧,水汽图像上逗点云系头部的灰色钩状云变得稀疏,该处的降水强度也有所减弱(图 1c);而低涡东侧仍为湿空气的上升运动,强度减弱。同时冷切变线附近的暖湿空气上升运动和冷锋云系均减弱。对比图 4a和图 4b还可发现,强上升运动中心(-30×10-2 Pa · s-1)由地面气旋中心D的西侧移到了其东侧,气旋西侧的降水也随之减弱。

由对流层中层500 hPa相对湿度和垂直速度分布(图略)可以看出,从2日02时至20时南北两支槽后均为干空气的下沉运动,槽前为湿空气的上升运动;随着500 hPa槽的东移,槽后的干下沉区也是东移的,与水汽图像中(图 1)逗点云系后部的暗区的东移对应。

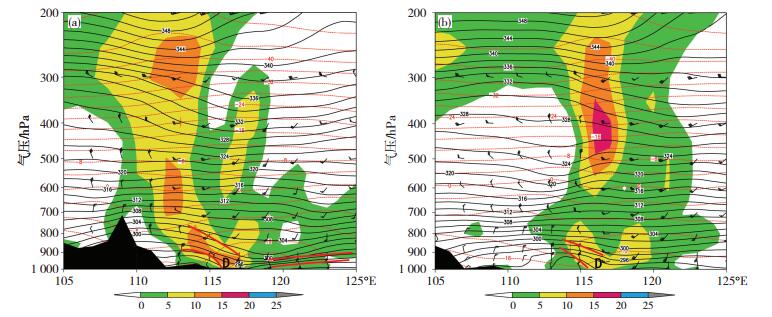

2.3 垂直结构分析 2.3.1 涡度场及温度场2日02时为江淮气旋初生期,气旋中心D所在的纬向垂直剖面上(图 5a),地面气旋中心东、西侧对流层低层分别有弱的暖锋和冷锋锋区;其上空垂直风切变较强,正相对涡度区随高度向西倾斜,对流层整层的正涡度均小于15.0×10-5 s-1。

|

图 5 2015年6月2日02时(a)、2日20时(b)沿气旋中心风场(单位:m·s-1)、温度场(红色虚线,单位:℃)、位温场(黑色实线,单位:K)和正相对涡度(彩色,单位:10-5s-1)的纬向垂直剖面(D为地面气旋中心, 红色双实线为锋区) Fig. 5 Zonal cross-sections of winds (unit: m·s-1), temperature(red dash line, unit:℃), potential temperature (black solid line, unit: K) and positive relative vorticity (shaded, unit:10-5s-1) at (a) 02:00 BT and (b) 20:00 BT on 2 May 2015. (Surface low center is shown by D, and front boundary by double red solid line) |

2日08—14日(图略),冷空气已进入地面气旋中心,冷锋锋区和暖锋锋区均减弱;气旋上空垂直风切变减弱,高低层正相对涡度区坡度变陡,但对流层中层相对涡度值加大到20.0×10-5 s-1,已大于低层,气旋强度维持。

2日20时(图 5b),冷锋锋区明显减弱,暖锋锋区基本不存在;气旋上空垂直风切变继续减小,高、低层正相对涡度在同一垂直轴上,气旋减弱。

可见当气旋上空垂直风切变大,整层正相对涡度区随高度向西倾斜时,江淮气旋生成;当气旋上空垂直风切变减小,高低层正相对涡度区垂直重合时,气旋不再发展,低层锋区也减弱。

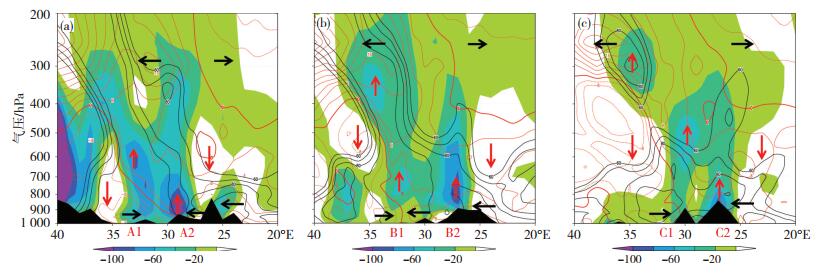

2.3.2 相对湿度和垂直速度在2.2节给出了逗点云系中低层比湿、相对湿度和垂直速度的分布特点,图 6为图 1中暴雨区的相对湿度和垂直速度经向剖面图。2日02时(图 6a),暴雨区A1、A2上空的对流层低层有南北风的辐合引起的湿空气上升运动,到对流层高层气流则向南北两侧辐散,在暴雨区A1的北侧即图 1a逗点云系头部的对流层中低层有湿空气的下沉运动,而暴雨区A2的南侧的对流层中低层却是干空气的下沉运动。因此强降水区A1、A2存在南北2个经向的次级环流圈,有利于上升运动的维持和暴雨区产生。另外,暴雨区A的最大上升运动中心(-80×10-2 Pa·s-1)在600 hPa附近,而暴雨区A2的最大上升运动中心(-100×10-2 Pa·s-1)在对流层低层850 hPa,且强于A1区的上升运动,这里不仅有南北风的辐合上升运动,也显示出幕阜山地形对急流的抬升作用。

|

图 6 2015年5月2日02时(a)、08时(b)、14时(c)相对湿度(黑色实线,单位:%)、南北风(红色虚线,单位:m·s-1)和垂直速度(彩色,单位:10-2 Pa·s-1)分别沿图 1中A1,A2、B1,B2、C1,C2的经向垂直剖面图(D为地面气旋中心,红色表示上升和下沉运动,黑色箭头表示南风和北风) Fig. 6 The meridional cross-sections of relative humidity(black line, unit: %), u and v components (red line, unit: m·s-1) and vertical volecity (shaded, unit: 10-2 Pa·s-1) at 02:00 BT 2 May 2015(a), 08:00 BT (b), 14:00 BT (c) along A1, A2、B1, B2、C1, C2 in Fig. 1 (surface low center D, Red arrows are upward and downward motion. Black arrows are u and v components) |

2日08时(图 6b)经向剖面图与图 6a类似,暴雨区B1、B2南北两侧也存在2个次级环流圈,有利于上升运动维持和暴雨的产生。只是上升速度均比图 6a中弱,B1区的北侧的对流层中高层不是湿空气的下沉而是转变为干空气下沉,B2区南侧干空气的下沉有所增强;另外,B2区上升运动(-80×10-2 Pa·s-1)强于B1区(-40×10-2 Pa·s-1);这与武夷山地形对低空偏南气流的抬升作用有关。

2日14时(图 6c),暴雨区C1、C2湿空气上升运动区变窄,上升速度减弱;但其南北2侧干空气的下沉运动仍然存在,次级环流圈维持,也有利于水汽的辐合上升运动和降水的产生。另外,暴雨区C1的低层有天目山地形对偏北气流的抬升而暴雨区C2有武夷山地形对偏南气流的抬升,对降水有一定的增幅。

第1节已经指出,这次气旋过程中冷锋附近有对流性降水, 见图 1中A2、B2、C1、C2所在的区域,分析冷锋附近及锋前长沙、南昌、安庆、衢州等探空站可以发现,1日20时长沙、南昌站CAPE在750~1 000 J/kg,2日08时安庆、衢州在120~230 J/kg,虽然这些CAPE值不大,但仍有利于对流性暴雨的发生。因此上述地区除天气尺度上升运动和地形抬升的之外,还有中尺度对流引起的上升运动。

由上面的分析可知,在这次气旋东移过程中,始终存在低层辐合上升、高层辐散下沉的2个次级环流圈,有利于上升运动的维持和暴雨的产生;但图 6a-c中上升运动和2个次级环流圈的强度是逐渐减弱的,因此强降水的范围和强度均减小。另外,地形的抬升作用也不可忽视。对流有效位能释放使冷锋附近及锋前产生了对流性暴雨。

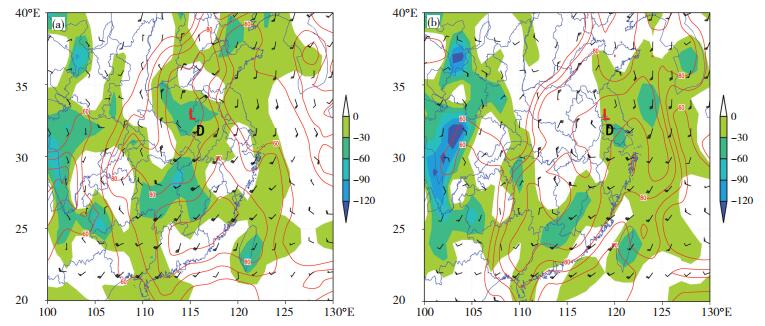

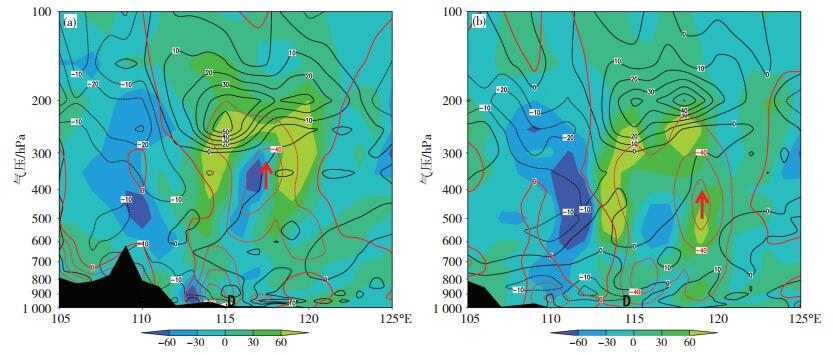

3 气旋东移成因分析地面气旋并不是由高空引导气流的刚体[19],而是低压中心的传播。因此周小刚等[19]、王秀明等[20]利用准地转垂直运动方程对地面气旋移动进行判断。即地面气旋的移动是从下沉运动区移向上升运动区,移向暖平流更大的区域,移向下游正涡度平流随高度愈加气旋式区域即高低层正涡度平流微差(高层正涡度平流与低层正涡度平流之差)大的区域,下坡向南移动或移向非绝热加热更大的区域。这里仅考虑温度平流和涡度平流对地面气旋的影响。图 7给出了沿地面气旋中心的温度平流、涡度平流和上升速度的纬向垂直剖面图。

|

图 7 2015年5月2日02时(a)、2日14时(b)沿气旋中心的温度平流(黑色,单位:10-5K·s-1)、涡度平流(彩色,单位:10-10s-2)和上升速度(红色,单位:10-2Pa·s-1)纬向垂直剖面图(D为地面气旋中心,红色箭头为上升运动中心) Fig. 7 Zonal cross-sections of thermal advection (black line, unit: 10-5K·s-1), vorticity advection (shaded, unit: 10-10s-2) and vertical velocity (red line, unit: 10-2Pa·s-1) at (a) 02:00 BT and (b) 14:00 BT on 2 May 2015 (Surface low center is at D. Upward vertical velocity is shown by red arrow) |

2日02时(图 7a),地面气旋中心D西部对流层中低层有冷平流,东部有暖平流,气旋将沿暖平流方向即向东移动。高、低层涡度平流微差大值区也位于地面气旋中心的下游(东侧),因此微差涡度平流将加强气旋东移的分量。同时地面气旋将移向其东侧的对流层中层有上升运动中心的区域。

2日08时(图略)地面气旋中心西侧对流层中低层冷平流略有加强,而东侧暖平流有所减弱,但气旋中心仍将向其东侧暖平流方向移动。气旋中心的下游高、低层涡度平流微差维持,所以未来气旋继续向东移动。气旋中心东部对流层中层上升运动维持,也有利于气旋向东移动。

2日14时(图 7b),虽然气旋中心上空的西(东)侧对流层中低层冷(暖)平流减弱,但气旋会继续向暖平流方向移动;气旋东侧高低层涡度平流微差也将使其向东移动。气旋中心东侧对流层中层仍有上升运动,气旋仍向上升运动方向移动。

由上述的分析可知,地面气旋中心下游的暖平流、高低层涡度平流的微差和上升运动区均有利于气旋向东移动。

4 结论通过对这次引发江淮和江南暴雨过程的江淮气旋的强度、移动路径、产生的天气背景、结构及成因的分析,主要结论如下:

(1) 这次江淮气旋生成于地面低槽倒槽中,与经典的生成于静止锋上的温带气旋有所不同;且在演变过程中并不存在Bjerknes等[18]提出的冷锋赶上暖锋而形成锢囚锋的深厚的温带气旋结构,这次江淮气旋表现为中低层浅薄系统,表明了温带气旋结构的多样性。

(2) 江淮气旋刚生成时,正相对涡度区随高度向西倾斜;当高低层正相对涡度区逐渐垂直重合,江淮气旋减弱;具有经典锋面气旋涡度场的演变特征[12]。但在气旋演变过程中对流层低层温度锋区均较弱。

(3) 暴雨产生在低空急流输送的丰富水汽、500 hPa高空槽前中低层低涡、切变线、气旋等引起的强上升运动有利条件下;暴雨区南北侧两支次级环流圈的存在有利于强上升运动的维持;地形抬升作用也使得降水加强。

(4) 江淮气旋向东移动的原因是气旋东侧中低层暖平流大、其下游高低层微差涡度平流较大、对流层中层上升运动强。

| [1] |

江苏省气象局预报课题组. 江苏省重要天气分析和预报(上册)[M]. 北京: 气象出版社, 1988: 1-20.

|

| [2] |

袁信杆. 春季江淮气旋波的某些特征[J]. 气象学报, 1980, 38(1): 92-96. |

| [3] |

陶祖钰, 谢安, 方乾, 等. 对江淮气旋发生和发展条件的分析[J]. 气象, 1980(4): 8-10. |

| [4] |

曹钢锋, 赵从兰, 谢安, 等. 江淮气旋个例分析, 北方天气文集(1)[M]. 北京: 北京大学出版社, 1981: 46-57.

|

| [5] |

查贲, 沈杭锋, 郭文政, 等. 一次爆发性气旋及其诱发的大风天气分析[J]. 高原气象, 2014, 33(6): 1697-1704. |

| [6] |

汪小康, 廖移山. 2015年6月1日江汉平原大暴雨过程诊断分析[J]. 暴雨灾害, 2015, 34(2): 184-190. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2015.02.011 |

| [7] |

刘宁微, 齐琳琳, 韩江文. 北上低涡引发辽宁历史罕见暴雪天气过程的分析[J]. 大气科学, 2009, 33(2): 275-284. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2009.02.07 |

| [8] |

张宁, 张萍萍, 龙利民, 等. 2010年1月鄂东一次暴雪过程中尺度分析[J]. 暴雨灾害, 2013, 32(1): 46-52. |

| [9] |

Zhang Y X, Ding Y H, Li Q P. A climatology of extratropical cyclones over East Asia during 1958-2001[J]. Acta Meteor Sinica, 2012, 26(3): 261-277. DOI:10.1007/s13351-012-0301-2 |

| [10] |

魏建苏, 刘佳颖, 孙燕, 等. 江淮气旋的气候特征分析[J]. 气象科学, 2013, 33(2): 196-201. |

| [11] |

Tao Z Y, Xiong Q F, Zheng Y G, et al. Overview of advances in synoptic meteorology: Four stages of development in conceptual models of frontal cyclones[J]. Journal of Meteorological Research, 2014, 28(5): 849-858. DOI:10.1007/s13351-014-3297-y |

| [12] |

王东海, 端义宏, 刘英, 等. 一次秋季温带气旋的雨雪天气过程分析[J]. 气象学报, 2013, 71(4): 606-627. |

| [13] |

Schultz D M, Vaughan G. Occluded fronts and the occlusion process: A fresh look at conventional wisdom[J]. Bull Amer Meteor Soc, 2011, 92: 443-466. DOI:10.1175/2010BAMS3057.1 |

| [14] |

朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等. 天气学原理和方法[M]. 第四版. 北京: 气象出版社, 2007.

|

| [15] |

丁一汇. 高等天气学[M]. 北京: 气象出版社, 2005.

|

| [16] |

Bjerknes J. On the structure of moving cyclones[J]. Mom Wem Rev, 47(2): 95-99. |

| [17] |

Bjerknes J, Solberg H. Meteorological conditions for the formation of rain[J]. Geofys Publ, 1921, 2(3): 3-61. |

| [18] |

Bjerknes J, Solberg H. Life cycle of cyclones and the polar front theory of atmospheric circulation[J]. Geofys Publ, 1922, 3(1): 3-18. |

| [19] |

周小刚, 王秀明, 陶祖钰. 准地转理论基本问题回顾与讨论[J]. 气象, 2013, 39(4): 401-409. |

| [20] |

王秀明, 周小刚, 陶祖钰, 等. 斜压二层模式框架下的准地转理论及其应用[J]. 物理学报, 2013, 62(2): 029201. |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35