2. 江苏省气象台,南京 210008;

3. 厦门市气象局,厦门 361012;

4. 江苏省苏州市气象局,苏州 215000

2. Jiangsu Meteorological Observatory, Nanjing 210008;

3. Xiamen Meteorological Bureau, Xiamen 361012;

4. Suzhou Meteorological Bureau, Suzhou 215000

台风是中国东南沿海夏秋季节最主要的灾害性天气之一。由于经常受到北上的台风和南下的冷空气共同作用,所以对于台风预报服务,常要考虑是否存在台风变性[1]和台风衰减后陆上降水加强的问题。近年来,有关台风登陆衰减后陆上降水再次加强的现象逐渐受到重视,已有一些研究的基础[2]。然而,台风和中纬度系统相互作用[3-4]的物理过程复杂,尤其是当多个台风活动时,影响系统更是难辨主次,这给预报上带来了难度。随着数值模式的不断发展,多台风相互作用机理研究已经取得一些成果[5-9],然而,以往的研究多侧重在多个台风之间相互作用,而对于两个台风同时影响的个例较少,更没有对多台风影响时主要影响系统的作用加以甄别,对台风衰减后陆上降水加强背景下多台风作用的研究也不多见。因此,加强多台风降水落区的预报及其各自影响程度的研究,对做出科学、正确的防台、抗台决策措施,具有一定的参考作用。

2013年10月6—7日,台风“菲特”(FITOW)和“丹娜丝”(DANAS)影响期间,中国东南沿海出现了10月上旬少见的区域性大暴雨,局部特大暴雨。本文通过分析台风降水客观分离和敏感性数值试验结果,研究了2013年台风“菲特”和“丹娜丝”同时在西北太平洋发展过程中,在不同时段各自对强降雨的发生所起的作用,为类似复杂系统条件下强降雨的发生发展诊断和预报提供一定的参考依据。

1 资料与方法 1.1 资料文中客观分离方法采用的日降水站点资料来源于全国2 521个观测站的降水资料,日资料时段为前一天08时至当天08时,雨量精度为0.1 mm。台风资料源于中国气象局的台风年鉴。实况降水格点观测数据来自中国气象科学数据共享服务网上的中国逐日网格降水量数据集,该数据是由气象观测站的数据通过“气候背景场”的最优插值方法插值而来,其空间分辨率为0.25°×0.25°。其它观测或诊断场都来源于FNL资料。FNL资料为全球分析资料,其水平分辨率为1°×1°,垂直方向上有26层,时间间隔为6 h。由于缺少台湾降水实况资料,故台湾不列入本文讨论范畴。

1.2 研究方法台风在移动的过程中,螺旋雨带范围一直在发生变化。针对固定点、固定半径方法识别台风降水范围存在局限,而人工主观识别远距离台风降水存在不足[10],2001年任福民[11]提出了一种根据台风中心、强度来调整半径参数识别台风降水的客观分离方法(OSAT),2006年王咏梅等[12]又对各个参数做了改进,使结果更为合理。客观分离方法[11]的简要步骤如下:首先,进行自然雨带分离,从降水场的结构分析入手,利用日降水资料,将降水场分为多个独立的雨带以及一些零星的降水台站;第二步,进行台风雨带识别,根据参数由这些雨带与台风中心之间的距离来确定台风降水。为避免对台风雨带的定义范围过大,进行了细网格插值处理,各站的台风降水资料被插值到0.5°×0.5°的经纬网格上。

利用锋生函数可以分析锋面的活动情况,由此判断冷暖气团的主导作用。在某时刻沿锋面两侧的梯度随时间迅速加大的现象叫局地锋生,利用锋生函数来分析锋生现象时,p坐标中略去非绝热项的锋生函数,水平锋生函数的计算公式为[13]:

| $ {{F}_{n}}=\frac{\text{d}\left| \triangledown {{\theta }_{\text{se}}} \right|}{\text{d}t}=-\frac{\left| \triangledown {{\theta }_{\text{se}}} \right|}{2}D+\frac{\left| \triangledown {{\theta }_{\text{se}}} \right|}{2}\left( {{E}_{\text{st}}}^{2}+{{E}_{\text{sh}}}^{2} \right)^{\frac{1}{2}}\cos 2\beta $ | (1) |

Fn>0为锋生,Fn<0为锋消。公式(1)中第一项是散度项,有水平辐合时,会产生锋生,水平辐散时产生锋消;第二项是变形项,β为变形向量膨胀轴与θse等值线的交角,β<45°时,表示有锋生作用,β>45°时,有锋消作用,β=0时,锋生作用最大。

为了更好地分析两个台风各自的作用,本文也采用了WRF3.6模式进行3组数值试验。控制试验直接使用了FNL分析资料作为模式的初始场和边界条件,去除“丹娜丝”台风试验则先使用WRF自带的TC程序将FNL分析资料中的“丹娜丝”台风环流去掉,然后把修改后的资料作为模式的初始场和边界条件,去除“菲特”台风试验与去除“丹娜丝”台风试验相似,只是把“丹娜丝”台风环流换成“菲特”台风环流。

3组试验都采用了双向两重嵌套的模拟方法,模拟的中心经纬度为127.5°E,27.4°N,粗网格和细网格的分辨率分别为15 km和5 km,垂直方向有27层。模拟采用的物理参数化方案包括Dudhia短波辐射方案、RRTM长波辐射方案、Noah陆面方案、YSU边界层方案和WSM6微物理方案,同时在粗网格中使用了KF积云对流方案。模式的模拟时段为6日02时至8日08时(北京时,下同),其中6日02时—6日08时6 h作为spin-up时段,故不作分析。

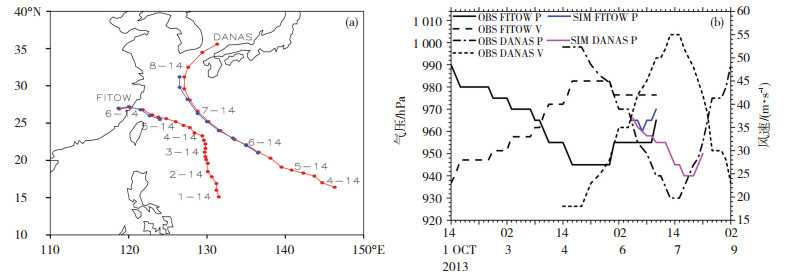

2 天气形势背景从环流形势上看(图 1),2013年10月6—7日,河套附近有西风槽东移,副热带高压(以下简称副高)呈带状分布,在副高南侧的东风气流的引导下,台风“菲特”在北上西行期间登陆并迅速衰减,台风“丹娜丝”在此期间西行北上并发展加强为超强台风(图 2)。

|

图 1 2013年10月6日08时(a)和7日08时(b)850 hPa高度场(单位:dagpm) Fig. 1 Height field at 850 hPa (in geopotential meters) at (a) 08 BT on 6 October and (b) 08 BT on 7 October 2013 (unit: dagpm) |

|

图 2 台风路径实况(红色)和模拟(蓝色)图(a,图中时间为“日-时”)以及台风实况中心气压(P)和风速(V,黑色)和模拟气压(彩色)图(b) Fig. 2 (a) Maps of typhoon track (red: observation, blue: simulation), and (b) typhoon live central barometric pressure and wind speed (black) and simulated air pressure (color) |

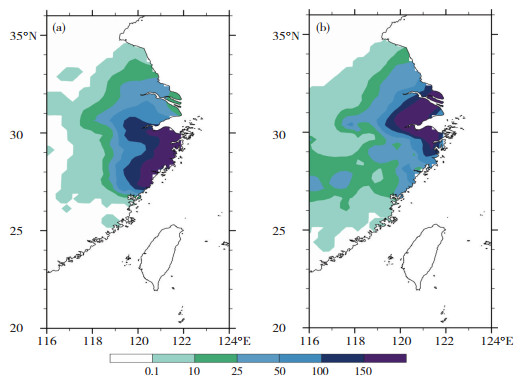

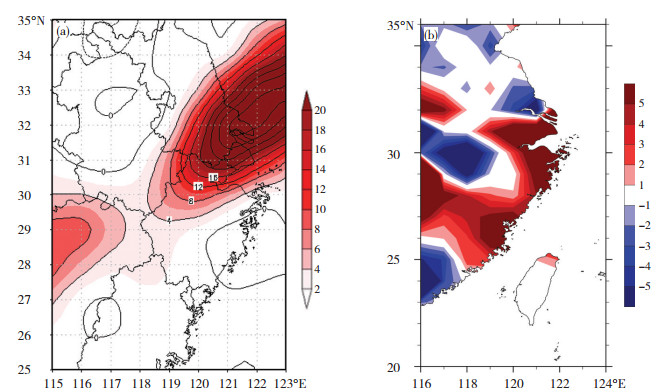

在台风倒槽的东风急流输送下,底层的暖湿气流北上,与北方南下的相对较冷的气团相遇,从而在长江中下游地区交汇,局地产生锋生、对流不稳定加大是此次暴雨发生的形势背景。台风“菲特”于10月7日在福建省福鼎市登陆,登陆前维持强台风强度达57 h之久。10月6日08时—7日08时,随着台风“菲特”衰减和台风“丹娜丝”北上发展,浙江中东部和福建北部地区产生了区域性大暴雨(图 3a)。7日08时—8日08时台风“菲特”消亡,台风“丹娜丝”北上移动到离江苏省较近位置,同时西风槽引导北方冷空气南下(图略),三者结合,在江苏东南部、浙江东北部地区产生了区域性大暴雨,最大降水为浙江海宁,24 h累积降水达到330 mm。通过锋生函数和冷平流分析(图 4)表明,7日20时江苏东南部850 hPa上有较强的冷平流,受到南下的冷空气作用,冷暖交汇剧烈,该处存在较为明显的锋生作用。结合图 3b可以发现,7日江苏东南部的强降水落区与锋区位置较为吻合,这与冷空气的作用有一定关系。

|

图 3 2013年10月6日(a)和7日(b)东南沿海降水实况(单位:mm)分布 Fig. 3 Observed southeast coast rainfall (unit: mm) on (a) 6 October and (b) 7 October 2013 (unit: mm) |

|

图 4 2013年10月7日20时850 hPa锋生函数(a, 单位:10-10K·m-1·s-1)及850 hPa温度平流分布(b, 单位:10-4℃·s-1) Fig. 4 (a) Frontogenesis function at 850 hPa (unit: 10-10K·m-1·s-1) and (b) temperature advection distribution at 850 hPa (unit: 10-4℃·s-1) at 8:00 BT 7 October 2013 |

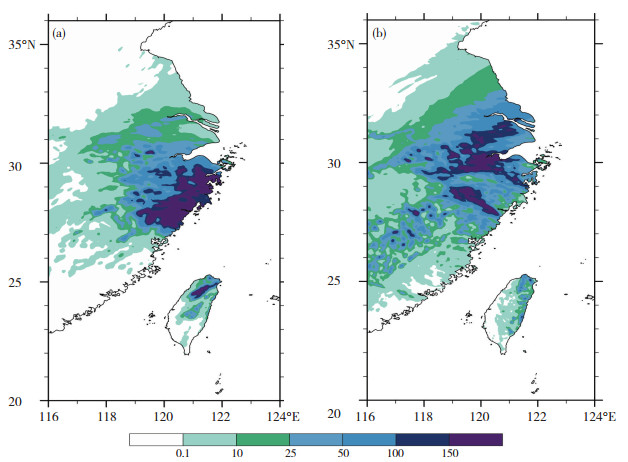

为考察两个台风对10月6日和7日对东南沿海降水的影响,运用客观分离方法(OSAT)分别对两日台风“菲特”和台风“丹娜丝”逐一进行降水分离,分离结果表明(图 5a):10月6日08时—7日08时全国有降水的台站共602个,其中被识别为台风“菲特”的降水有287个,而被识别为台风“丹娜丝”的降水有0个。可见6日东部沿海的强降水主要由1323号台风“菲特”造成的,图 5a中区域性大暴雨的落区主要位于浙江的中东部和福建北部地区,这与实况降水分布(图 3a)情况较为一致。

|

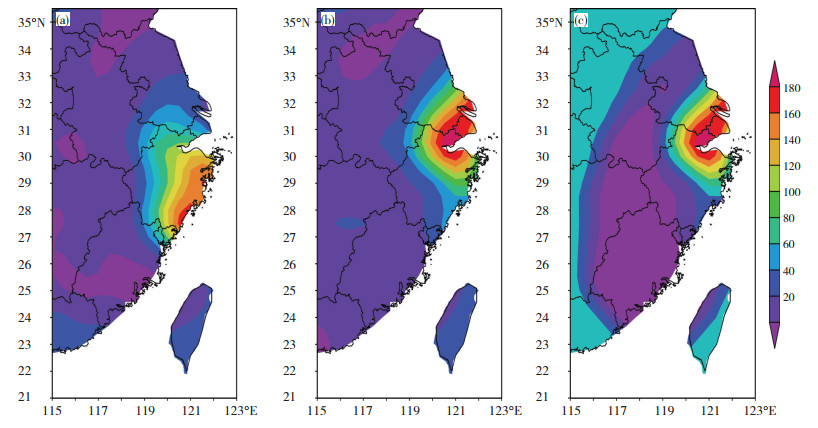

图 5 客观分离法提取结果(单位:mm;a为2013年10月6日08时—7日08时台风“菲特”降水;b为10月7日08时—8日08时台风“菲特”降水;c为10月7日08时—8日08时台风“丹娜丝”降水 Fig. 5 Extracted results by objective separation method for typhoon"Fitow"(a: between 6 to 7 October, b: between 7 to 8 October 2013) and typhoon "Danas"(c: between 7 to 8 October 2013) (unit: mm) |

10月7日08时—8日08时,1323号台风“菲特”登陆后逐渐减弱消亡,1324号台风“丹娜丝”北上移动到距离江苏较近位置时, 强降水落区相应北抬,江苏东南部和浙江东北部降水显著加强(见图 3b)。客观分离法分离结果表明(图 5b、c),10月7日全国共748个台站有降水,其中405个站的降水被识别为台风“菲特”产生,287个被识别为台风“丹娜丝”产生,且降水强中心主要集中在江苏东南部、浙江东北部地区,这与图 3b中区域性大暴雨落区吻合。可见,1323号台风“菲特”和1324号台风“丹娜丝”对江苏东南部、浙江东北部的区域性大暴雨都起到了不可忽视的作用。受到两个台风的共同作用,7日区域性大暴雨的强度和范围较6日明显增强和扩大。图 5c中台风“丹娜丝”的降水集中在苏、浙、闽、皖南地区;而图 5b中台风“菲特”的降水范围更广、更西,除了苏、浙、闽三地,还分布在皖、赣、湘的大部分地区。下面利用数值模拟来进一步验证台风“菲特”和“丹娜丝”对强降水的贡献。

4 数值模拟结果本节主要通过数值试验的结果来验证2个台风对不同阶段(10月6日和10月7日)的降水所起的作用。从图 2控制试验模拟的两个台风路径和强度图可知,模拟时段内两个台风的模拟路径与实况路径较为一致,模拟的两个台风强度均略弱于实况强度。图 6给出了控制试验模拟的降水空间分布,与实况相比(图 3a、3b),模拟的10月6日累积降水很好地体现出了由南向北的递减趋势,两者的强降水落区和具体数值也基本接近。模拟和观测的10月7日累积降水都呈现出由东南向西北的递减趋势,但模拟的江苏东南部和浙江东北部的降水要略小于观测值。

|

图 6 2013年10月6日(a)和7日(b)累积降水模拟结果(单位:mm) Fig. 6 Simulated rainfall distribution on (a) 6 October and (b) 7 October 2013 in Jiangsu (unit: mm) |

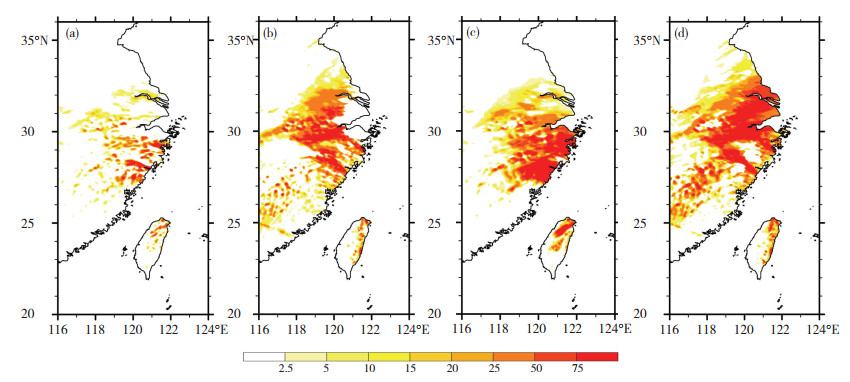

对10月6日的降水场展开敏感性试验,去除不同台风环流对降水的影响有明显区别(图 7)。对比图 7a、c可以看出去除“丹娜丝”台风环流后,东部沿海的降水变化不大,仅在32°N附近降水量有少量的减少,但去除“菲特”台风环流后,在浙江的中东部和福建北部地区,降水都有明显的减少趋势,这与OSAT法得到的分析结论(图 5a)一致,两种方法分析结果均表明10月6日浙江的中东部和福建北部地区的强降水主要是由“菲特”台风带来的,台风“丹娜丝”贡献不大。

|

图 7 控制试验和去除“丹娜丝”台风试验(a, b)及控制试验和去除“菲特”台风试验(c, d)模拟的6日08时—7日08时(a, c)和7日08时—8日08时(b, d)累积降水(单位:mm)差异 Fig. 7 Precipitation difference between control test and removal of "Danas" test (a, b), and between control test and removal of "Fitow " test (c, d) simulations, from 8:00 BT 6 to 8:00 BT 7 October 2013 (a, c) and 8:00 BT 7 to 8:00 BT 8 October 2013 (b, d) (unit: mm) |

对7日的降水场展开敏感性试验,分别去除了台风“丹娜丝”和台风“菲特”的环流。对比图 7b、d,可以看出台风“丹娜丝”环流去掉和台风“菲特”环流去掉后,浙、闽两地的降水量均出现了明显的减少,而去除台风“菲特”环流后,皖南、赣、湘的大部分地区的降水量减少的幅度明显大于去除“丹娜丝”环流后的变化。这表明两个台风对浙、闽两地强降水均有贡献,台风“丹娜丝”的影响范围仅囿于苏、浙、闽、皖南地区,而台风“菲特”的作用范围更广、更西,影响至皖南、赣、湘的大部分地区。这与前文OSAT法得到的分析结论(图 5b、c)一致。不同的是去除台风“丹娜丝”环流后江苏东南部和浙江东北部降水几乎没有发生变化,而去除台风“菲特”环流后降水显著减少。模式结果表明,7日江苏东南部和浙江东北部的降水与台风“菲特”有直接关联,而与台风“丹娜丝”作用不大。

5 结论与讨论针对两个台风同时活动影响下产生大暴雨的过程,运用两种不同的方法进行识别各自的作用,得到一些有益的结论,加深了这两个台风在不同时段对强降水贡献的认识。结果表明:

(1) 客观分离方法和数值模拟结果均表明,10月6日浙江的中东部和福建北部地区的强降水主要是由“菲特”台风带来的,台风“丹娜丝”贡献不大;两个台风对10月7日浙、闽两地强降水均有贡献,台风“丹娜丝”的影响范围仅囿于苏、浙、闽、皖南地区,而台风“菲特”的作用范围更广、更西,影响至皖南、赣、湘的大部分地区。

(2) 客观分离法提取结果表明,1323号台风“菲特”和1324号台风“丹娜丝”对10月7日江苏东南部、浙江东北部的区域性大暴雨都起到了关键性作用。

(3) WRF3.6模式模拟结果表明,10月7日江苏东南部和浙江东北部的降水与台风“菲特”有直接关联,而与台风“丹娜丝”作用不大。

(4) 10月7日锋生函数和冷平流表明强降水与台风环流和冷空气的相互作用有关。

本文着重研究了两个台风对局地强降水的贡献,而两个台风对降水的物理作用还有待进一步深入研究。

| [1] |

韩桂荣, 何金海, 樊永富, 等. 变形场锋生对0108登陆台风温带变性和暴雨形成作用的诊断分析[J]. 气象学报, 2005, 63(4): 468-476. |

| [2] |

姚丽娜, 曾明剑, 韩桂荣, 等. 台风登陆衰减后造成降水加强的概况[J]. 气象科学, 2013, 33(1): 77-82. |

| [3] |

沈新勇, 明杰, 方珂. 台风涡旋系统的波动性质及其数值模拟[J]. 气象科学, 2007, 27(2): 176-186. DOI:10.3969/j.issn.1009-0827.2007.02.009 |

| [4] |

李英, 陈联寿, 徐祥德. 水汽输送影响登陆热带气旋维持和降水的数值试验[J]. 大气科学, 2005, 29(1): 91-98. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2005.01.11 |

| [5] |

徐洪雄, 徐祥德, 陈斌, 等. 双台风生消过程涡旋能量、水汽输送相互影响的三维物理图像[J]. 气象学报, 2013, 71(5): 825-838. |

| [6] |

罗哲贤, 徐祥德, 陈联寿. 涡旋合并过程的数值研究[J]. 大气科学, 2002, 26(6): 807-816. |

| [7] |

罗哲贤, 马镜娴. 副热带高压南侧双台风相互作用的数值研究[J]. 气象学报, 2001, 59(4): 450-458. |

| [8] |

田永祥, 寿绍文. 双热带气旋相互作用的研究[J]. 气象学报, 1998, 56(5): 584-593. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.1998.05.007 |

| [9] |

漆梁波, 曹晓岗. 双台风形势下上海地区一次暴雨过程的预报分析和对比[J]. 热带气象学报, 2013, 29(2): 177-188. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2013.02.001 |

| [10] |

姚丽娜, 任健, 罗哲贤.两种不同方法提取的热带气旋降水量的对比分析[M]//上海市气象科学研究所.大气科学研究与应用.北京: 气象出版社, 2008: 38-43

|

| [11] |

任福民. 一种识别热带气旋降水的数值方法[J]. 热带气象学报, 2001, 17(3): 308-313. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2001.03.015 |

| [12] |

王咏梅, 任福民, 王小玲, 等. 中国台风降水分离客观方法的改进研究[J]. 气象, 2006, 32(3): 6-10. |

| [13] |

刘建文, 郭虎, 李耀东, 等. 天气分析预报物理量计算基础[M]. 北京: 气象出版社: 226-235.

|

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35