幸福感是人们所拥有的客观条件,以及人们的需求价值等因素共同作用而产生的个体对自身生存与发展状况的一种积极的心理体验,它是满意感、快乐感和价值感的有机统一[1]。

目前研究发现的影响幸福感的因素包括工作、家庭、婚姻、收入、性格等。有的学者认为社会因素或环境因素是影响幸福感的重要因子;有的认为经济因素有重要作用,比如收入和幸福感呈正相关[2];还有研究发现,不同社会经济属性个体的主观幸福感不同[3]。幸福感的研究至今还有很多领域有待探索,也始终是热点问题。在进行幸福感的研究时,国内外的研究对象有国民、居民、青年、老年、妇女、学生、员工等,但罕有以社会企业的工作者作为研究对象。因此,本研究把在社会企业工作的劳动者作为研究对象,考察这部分人群幸福感的影响因素。

(二) 核心概念1.社会企业

社会企业是一种介于非营利组织与纯营利的企业之间的组织。它的特点包括认知和永无止境地追求新机会从而创造社会效益、持续创新和适应性调整、不屈从于现存的资源限制而勇敢地采取相应的行动[4]。在中国,社会企业可以是以公益性社会服务为主要目标的企事业单位, 是运用市场手段解决社会问题,创造社会效益与经济效益共赢, 体现了社会创新理念的新型组织形式[5]。虽然现在全世界还没有对社会企业进行统一的定义,但一般所说的社会企业是以社会价值为首要目标,运用商业手段给社会带来创新和变革的组织。

2.社会企业工作者

社会企业的工作者即在社会企业中工作的劳动者。由于社会企业不同于一般企业和非营利组织的特殊性,其工作者还可以分为员工和帮扶对象,特别是就业类社会企业。就业类社会企业一般是通过给劳动者培训技术、开展教育等方式使劳动者获得就业的能力或者提供就业的岗位和机会,比如对残疾人和贫困者通过这种方式帮助他们实现就业,而这一部分人本来是社会企业的帮扶对象,但是同时也成为社会企业的工作者,他们代表社会企业对外进行服务或工作。类似的社会企业有深圳残友、北京富平学校、四川羌秀、南京的爱德面包坊等。

3.幸福感

社会企业员工的幸福感呈现出多样化。文章把幸福感界定为个体对自身状态的一种积极感受,既包括快乐感也包括满足感,还可体现为自身所感知到的自豪感和成就感。

二、研究方法与研究假设 (一) 研究方法1.深度访谈

本研究选取了两家社会企业,对其中的员工进行了深度访谈,目的在于了解社会企业工作者幸福感的影响因素及原因,并制作符合社会企业工作者的量表。访谈的其中一家是就业类社会企业,对社会企业的7名员工进行了深度访谈,并结合已有的成熟量表开发了研究所需量表。

2.问卷调查

文章设计了社会企业工作者幸福感状况调查问卷,包括4个量表。借助参加某次社会企业论坛的机会,对到场的其中五家社会企业员工发放了问卷,其中一家为前期有过访谈的社会企业,另外四家均为现场随机选取。问卷均匿名填答,并当场收回。

(二) 研究假设根据前期访谈的结果,结合已有的关于幸福感影响因素的研究,笔者假设社会企业工作者幸福感的影响因素有三个方面:收入、能力和志愿公益感。但由于访谈中体现出不同类别的工作者对收入的看法不同,进而文章把社会企业工作者分成两类,第一类为单纯的社会企业的普通员工,命名为社会企业工作者1,第二类为社会企业帮扶的对象同时又代表社会企业的员工对外服务,命名为社会企业工作者2。并提出六个假设,分别为

假设1.收入满意度对社会企业工作者1幸福感有正向影响。

假设2.能力提升度对社会企业工作者1幸福感有正向影响。

假设3.志愿公益感对社会企业工作者1幸福感有正向影响。

假设4. 收入满意度对社会企业工作者2幸福感有正向影响。

假设5. 能力提升度对社会企业工作者2幸福感有正向影响。

假设6.志愿公益感对社会企业工作者2幸福感有正向影响。

三、访谈与问卷设计 (一) 受访者基本情况受访者基本情况如表 1所示。

|

|

表 1 受访者基本情况 |

(二) 前期访谈结果

访谈均事先与受访人联系好,每人访谈时间1小时左右,个别访谈者为90分钟。根据半结构化访谈提纲,笔者邀请受访者分别从几个方面谈自身的感受,包括在社会企业工作后自己有哪些收获、社会企业对自己有哪些影响、自己对目前状态的幸福感评价、哪些因素会让自己觉得幸福。访谈结果显示,所有受访者均表示在社会企业工作自己有收获,社会企业给自己有很多影响。聚焦在几个方面:1.获得就业机会和收入或者收入提高;2.学习到知识技能并不断提高;3.志愿公益感提升。其中,100%受访者肯定了社会企业提供就业和收入方面的作用,86%的受访者认为自己学到了以前没有学过的知识和技能,57%的受访者表示社会企业注重公益的精神对自己有影响,让自己志愿公益感增强。还有2位受访者表示感觉自己创新能力有所提高。在论及幸福感时,71%的人表示比较幸福,有一位受访者表示自己“很满足了”,受访者形容自己幸福的词语主要为“快乐”“自豪”“有价值”。在谈及让自己觉得幸福快乐的原因时,受访者回答的主要范畴集中在:收入提高、做公益而自豪、学到很多知识和技能。但是作为社会企业帮扶对象的工作者认为收入提高是最重要原因,而其他员工则表示收入不高。还值得关注的是所有受访者在谈论社会企业的收获和幸福感的感受时都会论及对家人或家庭的影响。比如收入提高对家庭帮助很大,志愿公益精神的提升也感染到家人等。这些访谈资料和结果也构成了本研究量表设计的基础。

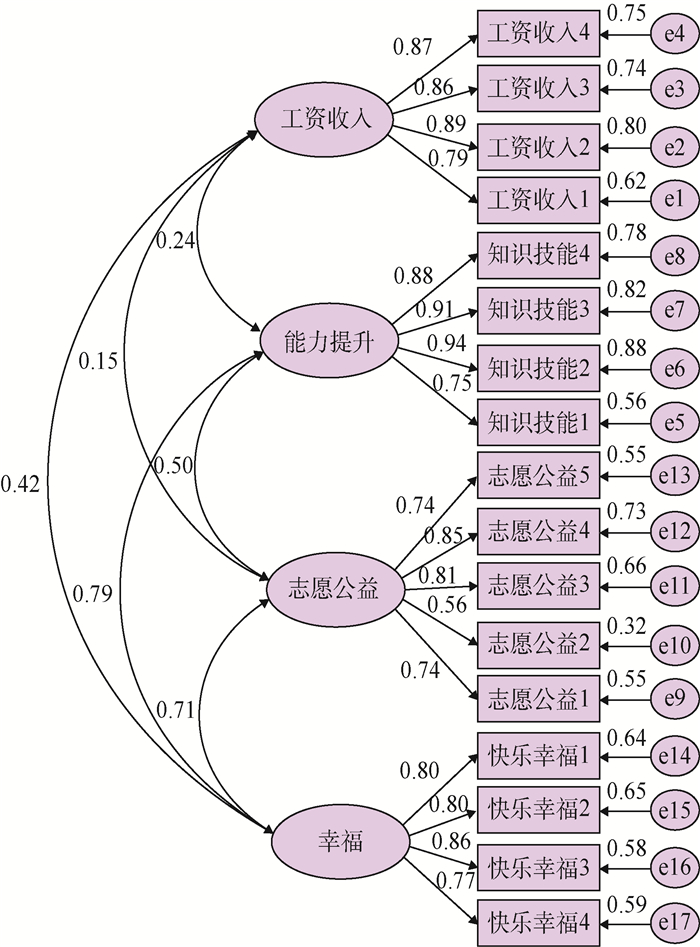

(三) 问卷设计根据访谈的结果和社会企业的特点以及社会企业工作者的特点,本研究设计了四份量表,分别是社会企业工作者收入满意度量表、志愿公益感量表、能力提升量表和幸福感量表,如表 2所示。量表均采取李克特五点式,从非常不同意1分到非常同意5分计分。发出问卷300份,收回280份,剔除无效问卷,有效问卷253份,有效回收率为84%。经过检验,具有良好的信度和效度。分析软件为SPSS22.0以及AMOS24。问卷由基本信息和量表构成,共4个维度,经过因子分析正好与4个分量表一致。总量表Cronbach α信度系数为0.896,KMO值为0.891,总方差解释累积率为75.07%。分量表均为一维,具体情况如表 3、表 4和表 5所示。可见,该问卷具有良好的效度和信度。验证性因素分析模型如图 1所示。

|

|

表 2 社会企业工作者幸福感影响因素量表 |

|

|

表 3 量表信效度统计 |

|

|

表 4 区别效度 |

|

|

表 5 验证性因子分析组成信度和收敛效度 |

|

图 1 验证性因素分析模型 |

四、数据分析结果

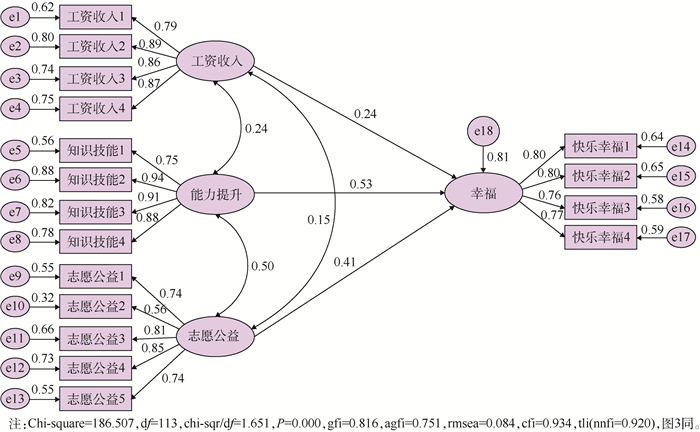

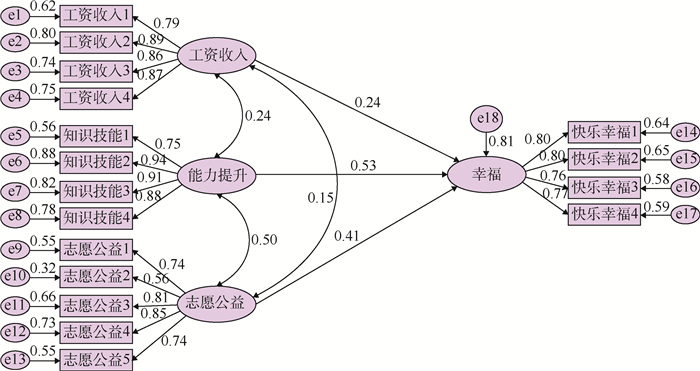

借助AMOS24进行分析,可以看出,当分别把社会企业工作者1和工作者2进行模型分析,拟合度都符合要求,可接受,如图 2和图 3所示。经检验,收入、能力提升和志愿公益感对幸福感的非标准化系数均显著,表示假设成立,但是收入对幸福感的标准化系数偏低,说明影响社会企业工作者1幸福感的主要有能力提升和志愿公益,而工资收入影响不大,如表 6和图 2所示。但是收入对社会企业工作者2幸福感具有显著影响,路径系数为0.6,而能力提升和志愿公益感影响不显著,如表 7和图 3所示。因此,假设2、假设3、假设4成立,假设1、假设5、假设6不成立。

|

图 2 社会企业工作者1标准化系数图 |

|

图 3 社会企业工作者2标准化系数图 |

|

|

表 6 社会企业工作者1幸福感影响因素系数 |

|

|

表 7 社会企业工作者2幸福感影响因素系数 |

进行进一步检验,分别把收入满意度、能力提升度、志愿公益感和幸福感题项得分加总后平均作为各个维度的得分。通过对社会企业工作者1和2的得分可以看出,社会企业工作者1在志愿公益感、幸福感、能力提升度的平均分高于社会企业工作者2,但是收入满意度低,如表 8所示。根据独立样本T检验的结果可以看出,显著性 < 0.05,说明得分差异是显著的,如表 9所示。

|

|

表 8 各维度分类别平均分统计 |

|

|

表 9 不同组别社会企业工作者独立样本检验 |

当把所有样本的社会企业工作者分别按婚姻状况、教育程度、年龄段对幸福感分数进行比较时,已婚和未婚的社会企业工作者幸福感的得分差异不显著。但是不同教育程度进行比较时,显著性水平 < 0.05, 说明有显著差异存在,经多重检验,发现社会企业工作者为初中教育程度的幸福感要低于大专和本科教育程度的幸福感,如表 10所示。按年龄段进行比较,组间ANOVA显著性系数为0.973,大于0.05,说明各年龄段幸福感得分差异不显著。

|

|

表 10 不同角度程度幸福感的多重检验 |

五、数据结果原因分析

以上数据结果表明,社会企业工作者中作为直接雇佣的员工的幸福感、志愿公益感和能力提升度的得分要高于同时作为社会企业帮扶对象的工作者。但是在收入满意度方面后者高于前者。这一现象主要是因为社会企业的帮扶对象大多是来自贫困地区或者自身经济水平或知识技能水平不高,甚至过去没有工作。也正如此,这也成为社会企业要解决的社会目标,即帮扶这批人群去实现社会企业的社会价值,因此,这批人群往往迫切需要提高自身的收入,脱贫乃至改善自己的生存和生活条件,所以他们更注重收入水平的提高,收入水平也成为影响他们幸福感的最重要因素。而具有一定经济条件和劳动技能的员工,他们有的过去有过其他工作经验,在社会企业工作他们学到的以及想要获得的内容不像社会企业所要帮扶的群体那样以收入为主要目标,按照马斯洛的需求理论,他们还需要更多成长的需求。而社会企业以社会价值为核心目标,注重公益志愿、追求创新、采用市场化手段解决社会问题等理念使这些员工成长和发展方面的需求得到满足,因此志愿公益感、能力提升度成为影响他们幸福感的重要因素。

社会企业工作者为初中教育程度的幸福感要低于大专和本科教育程度的幸福感,而社会企业员工的幸福感也高于社会企业帮扶对象的工作者。原因可能在于社会企业员工大部分的教育程度在初中以上,而帮扶对象多为初中及以下。有学者发现,与仅接受过小学及以下教育的城市居民相比,接受过初中和职高/技校教育的城市居民并没有感到更加幸福;接受过高中、中专、大专和本科及以上教育的城市居民则感觉更幸福。由于城市地区的工业化和市场化水平较高,只有学历层次较高和技能水平较强的劳动力才符合城市产业转型和经济发展的需求,所以,这部分群体可以获得更多就业机会、更高职业地位和更好的经济收入,他们对幸福感知程度也会更强[10]。

六、结论与政策建议社会企业工作者幸福感的因素主要有志愿公益感、收入满意度和知识技能提升程度。文章发现这三类因素对社会企业不同类型的工作者影响力不同。社会企业工作者中作为直接雇佣的员工的幸福感主要受能力提升度和志愿公益感影响,而同时兼具帮扶对象身份的社会企业工作者则更多是受收入满意度影响。文章还发现不同婚姻状况和年龄段的社会企业工作者幸福感差异不大,而不同教育程度的工作者幸福感差异显著,初中教育程度的工作者幸福感要低于大专和本科教育程度的工作者。

文章基于以上研究结论有以下政策建议:

第一,社会企业要建立自己的组织文化,注重对员工社会责任感、公益感的培养。社会企业的本质属性——以社会价值为核心目标使得社会企业具有独特的一种组织文化和价值,即对志愿、公益和社会价值的弘扬。社会企业要借助自身的特色,建立起自己的组织文化,让社会企业工作者逐渐认同这种社会企业文化,同时又可以提升社会企业工作者的幸福感。

第二,社会企业要保障好工作者的收入和福利。由于社会企业是用市场化手段去解决社会问题,比商业企业具有更强的公益性,但又比公益组织要求更多的创新和市场手段,因此,社会企业要做到两者的平衡本身就具有很大困难,加之中国目前社会企业绝大都处于初步发展阶段,中国还没有健全的关于社会企业的法律法规和一些政策优惠措施,社会企业发展面临很大挑战。但由于收入是社会企业工作者的基本生存保障,尤其是对就业类社会企业,员工收入更是其社会目标实现的重要考核标准,因此社会企业要积极发展壮大自己,为员工提供一个好的工作环境和生存保障。

第三,国家层面要建立和健全关于社会企业的相关政策。中国应尽快对社会企业从法律法规上进行认定,明确社会企业的主管部门。应出台针对社会企业的各种优惠政策,比如税收、资产、加大对社会企业的补贴和资源支持力度。逐步建立社会企业的相关教育体系和制度,在更多高校设立社会企业相关专业和教育,加大社会宣传,培养社会企业人才。

| [1] |

邢占军. 我国居民收入与幸福感关系的研究[J]. 社会学研究, 2011(1): 196-219. |

| [2] |

杨东亮, 陈思思. 北京地区流动人口幸福感的影响因素研究[J]. 人口学刊, 2015(5): 63-72. |

| [3] |

党云晓, 张文忠, 余建辉, 等. 北京居民主观幸福感评价及影响因素研究[J]. 地理科学进展, 2014, 33(10): 1312-1321. DOI:10.11820/dlkxjz.2014.10.003 |

| [4] |

GREGORY D J.The meaning of social entrepreneurship[EB/OL].[2018-05-21]. https://entrepreneurship.duke.edu/news-item/the-meaning-of-social-entrepreneurship/.

|

| [5] |

俞可平.序言: 发展社会企业, 推进社会建设[EB/OL].[2017-08-25]. https://www.britishcouncil.cn/programmes.

|

| [6] |

杨菊兰, 杨俊青. 员工整体薪酬感知结构化及其对组织认同的影响——来自双因素理论的解释[J]. 经济管理, 2015(11): 63-73. DOI:10.3969/j.issn.1002-2635.2015.11.021 |

| [7] |

钱玲.微公益特征对个人公益参与行为影响研究[D].武汉: 华中科技大学, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10487-1015593387.htm

|

| [8] |

RIDINGS C M, GEFEN D, ARINZE B. Some antecedents and effects of trust in virtual communities[J]. Journal of Strategic Information Systems, 2002(11): 271-295. |

| [9] |

邹琼, 佐斌, 代涛涛. 工作幸福感:概念、测量水平与因果模型[J]. 心理科学进展, 2015, 23(4): 669-678. |

| [10] |

黄嘉文. 教育程度、收入水平与中国城市居民幸福感一项基于CGSS2005的实证分析[J]. 社会, 2013, 33(5): 181-203. |