行政诉讼的原告资格一直以来都是最具争议的问题,其纷争场域在中国又尤其体现于举报人诉讼中举报投诉人原告资格的判定。肯定意见认为,举报是宪法和法律赋予公民的一项权利,行政机关不予答复或是处置不当会影响公民的举报权利,公民也当然拥有提起行政诉讼的原告资格。否定意见则认为,宪法和法律毫无差异地对所有单位和个人均赋予了举报权利,如果相对人因向行政机关举报后就具有了行政诉讼的原告资格,势必会引发滥诉,浪费司法资源,同时助长职业举报人的大量滋生。针对上述争议,最高人民法院在2016年发布的第77号指导案例中,首次明确“举报人就其自身合法权益受侵害向行政机关举报的,与行政机关的举报处理行为具有法律上的利害关系,具备行政诉讼原告资格”。①这一判决的反面,即举报人如果为保护他人利益或公共利益而向行政机关举报的,对于行政机关的举报处理行为不具备原告资格。由此,“私益举报人”和“公益举报人”成为判定举报人原告资格的基准。[1]这一思路同样落实于2018年最高人民法院新发布的《关于执行〈行政诉讼法〉若干问题的解释》第12条第(五)项规定中,“有下列情形之一的,属于《行政诉讼法》第25条第1款规定的‘与行政行为有利害关系’:……(五)为维护自身合法权益向行政机关投诉,具有处理投诉职责的行政机关作出或未作出处理的”。

但值得关注的是,近期的司法实践却呈现完全不同的趋向。以2017年“刘广明诉张家港市人民政府行政复议案”②为标志,法院开始大量援引“保护规范理论”来阐释原告资格,或是借助与保护规范理论密切关联的主观权利、反射利益等概念来框定和厘清作为原告资格基准的“利害关系”。在纳入保护规范理论后,“私益举报人”和“公益举报人”作为判定举报人原告资格的基准地位开始慢慢瓦解,即使举报人明显是为维护自身合法权益而向行政机关投诉举报,法院也不再概观地确认其原告资格。审判实践由此与新司法解释明显背离。上述变化促使人们思考:保护规范理论适用于举报人原告资格的判定是否适宜?这种“中国问题+外国法解释”的处理模式究竟应作积极还是消极评价。此外,保护规范理论在德国最重要的适用场域是第三人(Dritt)或是相关人(Betroffene)诉讼,其核心类型为公平竞争权人和相邻权人,中国司法实务同样主要在判断“利害相关人”时适用保护规范理论,但“利害相关人”的典型类型却主要表现为相邻权人和举报人,这一适用差异同样引发人们关注。基于上述思考,文章选择举报人原告资格作为讨论对象,并着重探讨保护规范理论在判定举报人原告资格中所涉及的问题。

二、保护规范理论在中国法实践中的纳入2014年新修改的《行政诉讼法》对原告资格的规定相对清晰,“行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织,有权提起诉讼”。从本条的语词表述来看,中国行政诉讼似乎采取与德国法一致的立场,即概观地承认了相对人天然具有原告资格。③惟有在判断相对人以外的相关人是否具有原告资格时,才需借助“利害关系”的标准。在2017年刘广明案之前,司法实践中一度倾向于将利害关系理解为“不利影响”或是“实际影响”[2]。但对于何种权益受到“实际影响”始具备原告资格,法院往往还要附加判断此种权益是否属于行政诉讼所保护的,换言之,行政诉讼所保护的权益类型以《行政诉讼法》及司法解释所明确列举的为限。

但在刘广明案纳入保护规范理论后,这种判断思路和步骤发生重要转向。在刘案中,“利害关系”首先被置换为“主观公权利”,“只有主观公权利,即公法领域权利和利益,受到行政行为影响,存在受到损害的可能性的当事人,才与行政行为具有法律上利害关系,才形成了行政法上权利义务关系,才具有原告主体资格,才有资格提起行政诉讼”。而判断主观公权利的存无,又须借助保护规范理论,这一理论的纳入使法院在判断受影响的权益是否值得司法保护时,无须再检视其是否属于《行政诉讼法》和司法解释对保护法益的列举,而是回溯到,“行政机关作出行政行为时所依据的行政实体法和所适用的行政实体法律规范体系,是否要求行政机关考虑、尊重和保护原告诉请保护的权利或法律上的利益,作为判断是否存在公法上利害关系的重要标准”。④将“受影响权益应受司法保护”转向被诉行政行为所涉及的实体法规范的思路,打破了传统行政审判中有关“原告主张权益应属诉讼法明确列举”的认识窠臼,使中国行政诉讼所保护的原告权益不再拘泥于诉讼法的明确列举,或是法院在个案裁判中的逐步推进,具有相当的积极意义。

三、保护规范理论在举报人原告资格判定中的适用因为刘案的积极影响,在此后的司法判决中,法院几乎普遍性地接受了保护规范理论,并将其作为衡定原告资格的全新基准。但如序言所述,与德国法的适用场域不同,中国司法实务对保护规范理论的适用却主要集中于相邻权人和举报人领域。⑤撇去与德国法相互重合的相邻权人部分,保护规范理论在举报人案中的大量适用最值得斟酌。

在序言提到的最高人民法院第77号指导案例“罗镕荣诉吉安市物价局案”中,法院曾提出划分举报人是否具有原告资格的基准为:举报投诉是为私益还是公益。只要是举报人为维护自身利益向行政机关投诉举报的,即具有原告资格。但在刘广明案之后的诸多举报人案中,这个粗略的划分却因为保护规范理论的纳入而被打破。下文试举2个案例:

在“毛培旺诉兴化市民政局不履行法定职责案”⑥中,原告毛培旺是经被告兴化市民政部门批准核发有效证件,在陶庄镇范围内从事殡葬遗体接运服务的个体服务商。而第三人张某未经许可非法从事殡葬遗体接运服务,且又登记殡葬用品店从事非法殡葬营运。原告向被告兴化市民政局举报,要求其对第三人的行为进行制止和处罚。尽管被告兴华市民政局对第三人进行了行政处罚,但涉及的车辆仍在非法营运,违法行为仍旧继续,因此,原告诉至法院,请求判令被告依法查处并制止第三人非法经营的行为。在此案中,原告毛某举报的目的非常明确,就是为“保护自身的合法权益”,但法院却在判决中否认了其作为举报人的原告资格,理由为:“被告作为行政区域内的殡葬管理部门,其有权对未经县级以上民政部门批准从事殡葬服务业务的行为进行处理。但该处理是出于对不特定公众利益的保护,并不会对举报人个人的合法权益造成影响。原告举报的目的在于,通过被告对第三人的制止或处罚,增加自身的收入,即原告对于要求被告实施的行政行为仅具有反射性利益,而非法律上的权益。原告以其举报的行为被作否定性评价后,可能会间接有利于保护其所主张的收入权益为由,不能取得原告主体资格。”⑥

在另一“任海超与宁波市奉化区市场监督管理局行政处罚案”中,原告任海超在第三人奉化市日新平民药品零售有限公司处购买精品绞股蓝。后原告被告知该产品属于不安全食品。原告因此向被告宁波市奉化区市场监督管理局进行投诉举报,要求其予以处理。被告对第三人进行检查后,做出“当场行政处罚决定书”,对其销售的中药材绞股蓝包装不符合规定要求的行为处以警告以及责令改正的处罚。但原告认为被告的处罚过轻,侵犯了原告的合法权益,因此向法院起诉,要求判决撤销被告的“当场行政处罚决定书”,并要求对被告重新作出新的行政处罚。在这一案件中,原告同样并非通常意义上的“职业打假人”,其起诉同样是为了自身权益,但与上一个案例的审判结果相同,法院也认为,“原告作为涉案绞股蓝的投诉人,投诉目的是为获取十倍赔偿金,……这显然属于私法上的利害关系,并不属于被告作出行政行为时需要考虑和保护的法律上的利益,故原告诉称的被侵害利益应选择民事诉讼途径解决。且本案被诉行政行为系被告对第三人做出的行政处罚决定,该行为产生实体影响的利害关系人是第三人,对原告的合法权益并不产生直接影响。因此,原告对被诉行政行为不具有法律上的利害关系,原告提起本案诉讼,不符合起诉的条件”⑦。

除上述两个案例外,在多个类似案件中,法院也都表达了“举报权”和“诉权”不能混同的立场:“根据中国的法律规定,任何公民均享有依法举报公民、法人或其他组织违法行为的权利,负有行政管理职权的行政机关也均有及时查处违法行为的法定义务。但享有举报权与是否享有诉权,是不同性质的两个法律权利。……只有行政机关的行政行为侵犯了公民的合法权益的,该公民才享有诉权。”⑧“私益”和“公益”的区分在此不再是衡定举报人是否具有原告资格的基准,即使是为维护私益而投诉举报,法院也不再概观地确认举报人的原告资格。由此可见,法院在适用了保护规范理论后,对于举报人原告资格的框定明显呈现渐趋收紧的态势。这种“收紧”的态势不仅与新司法解释的规范不符,同样与一向放开原告资格的实践做法不相符合。这种收紧的态势应作何种评价,保护规范理论在举报人原告资格判定中的纳入又是否适宜,为回答这些问题,需简要回溯保护规范理论的纳入意义与适用价值。

四、保护规范理论的纳入意义与适用价值保护规范在1914年由布勒提出,因此,在德国法中渊源已久,也历经较为复杂的发展演变。这一理论的提出就是为了解决主观公权(Subjectives Recht)的判定难题,也因此自创设始就是主观公权学理的“基础性构成”⑨。在布勒提出这一理论之前,主观公权已在德国法中被建构并获承认。主观公权的确立彻底打破来了此前盘踞于公法领域的“公权否定说”⑩,并对所谓的客观法是“公共福祉与个人自由在更高维度上的统合”⑩的虚妄幻梦予以彻底“除魅”。客观法(Objectives Recht)和主观权利(Subjectives Recht)的分离也促使人们重新探求个人相对于国家的法律地位,探求个人在客观法之外,针对国家的主观权利。布勒的保护规范理论即在上述背景下展开。

因为受到私法权利理论的影响,布勒最初认为,主观公权的产生依赖于三项要件:其一,强制性的法律规范;其二,法律权能;其三,客观法的个人利益保护指向(Individual Interesserichtung)。⑪但上述三项要素中,强制性的法律规范嗣后因为裁量理论的发展,尤其是“无瑕疵裁量请求权”的提出而被破除。“法律权能”也因为被简化为诉讼权能(Klagebefugnisse),而被第三项要素吸收。主观公权的探求和检验就逐渐凝结为:“客观法规范在保护公共利益的同时,至少同样服务于某个特定的人或人群的私人利益”⑫,即产生主观权利的客观法规范必须包含“个人利益的保护指向”。“个人利益保护指向”也因此成为区分主观权利与反射利益的关键前提。作为判定主观公权的核心基准,保护规范理论的实体法意义尤其表现为:它将公民在现代宪政下所谓抽象的、概观的“权利与自由”具体化为单项的法律请求权(Gesetzliche Anspruch),构成公民法律地位基础的也因此不再是理想的、抽象的、整体的“自由”,而是有确定法律依据的具体化的、个体化的主观公权⑬。作为实体法的投射(Reflex und Folge),保护规范理论的诉讼法意义也主要表现为对诉讼权能(Klagebefugnisse)的判定和限定。今日人们评价保护规范,大多认为其起到了平衡权利保障和遏制滥诉间冲突的作用。诉讼所保护的是主观公权,而非反射利益。因为将诉讼权能限定为由保护规范理论所导出的主观公权,德国行政诉讼也被塑造为区别于法国的,典型的以“个人权利保护”为主,而非“依法行政的控制”为主的主观诉讼构造。

中国行政诉讼的功能设定长期以来都在“保护公民、法人和其他组织的合法权益”与“监督行政机关依法行政”之间进行摇摆,直至近几年来才显现出主观化的端倪,上文提到的刘广明案同样对此趋向予以确定,“行政诉讼虽有一定的公益性,却显然不能将原告主体资格范围无限扩大,将行政诉讼变相成为公益诉讼。现行行政诉讼法在确定原告主体资格问题上,总体坚持主观诉讼而非客观诉讼理念,行政诉讼首要以救济原告权利为目的”⑭。在择定了诉讼的功能定位后,原告资格的判定也得以回归整体的诉讼框架下,而主观公权和保护规范理论的纳入在此时也显得合乎整体布局。即使保护规范的适用会导致原告资格呈现收紧的态势,但这种收紧却是诉讼功能的“纯化”对单项制度所产生的必要影响,与无理由无逻辑地开放原告资格相比,这种收紧反而更有助于诉讼制度的整体均衡。事实上,认为保护规范理论的适用限缩了原告范围并因此反对这一理论的主张,本身也存在重大疑问。原告资格的确认涉及诉讼的整体功能定位,涉及与其他制度之间的匹配协调,如果不考虑制度关联和结构均衡,也没有任何学理论证和说明,那么原告资格的无限放宽也只会带来规范效力的相抵和整体结构的失衡。

五、举报人原告资格判定中的保护规范适用问题保护规范的纳入与诉讼的整体定位相关,是行政诉讼主观化后的必然结果。既然并不能仅凭“原告资格收紧”这一趋向,就简单否定保护规范理论在司法实务中的适用意义。那么接下来要讨论的问题就是如何在举报人案中适用保护规范理论。

(一) 举报投诉权受损能否成为具备原告资格的理由在现代公法中,举报权被确认为公民的一项重要权利,这一点从大多数法律的举报条款的语词表述中都可获得证明。⑭《宪法》第41条同样将公民对国家机关及其工作人员的“批评、建议、申诉、控告以及检举”列为公民的基本权利。由此也会导出如下认识:公民有向行政机关举报控诉的权利,行政机关针对举报的答复或是处理行为损害了其依法享有的举报权,因此,也有权向法院起诉。但在此处涉及的第一个问题是:举报投诉权是否属于可以获得诉讼救济的主观权利?换言之,举报投诉人仅凭举报权受损是否就足以确定其具备原告资格?

对上述问题的回答需回溯至举报人条款的规范指向,即这些规范中是否包含“个人利益指向”来判断。根据保护规范理论,实体法规范的目的,“必须纯为或至少除公共利益外,兼为个人利益”,才能认定该规范成立了一种主观公权。⑮从这一标准出发衡量,举报权条款的设立目的主要在于经由私人举报而为行政机关提供违法线索、敦促行政机关履行公职或是参与公共意志的形成,因此,大多都明显不包含保护特定举报人的个别利益指向。行政机关在接到举报后应履行作出答复和予以处理的客观法义务,但这些客观义务所欲维护的却只是公共利益和公共秩序,而非举报人的个人利益。举报人即使因为行政机关对第三人的举报处理行为而受惠,也只是反射利益,并非法律上的主观公权。因此,举报投诉权本身受侵,或是“举报人”的身份,并不能够成为具备原告资格的确据。

主观公权的本质在于将“客观法秩序予以个别化(individualisiert)和再主观化(resubjectiviert)”,主观公权也必然是“个别的和具体的”,主观公权的个别化和具体化排除了“普遍意义上的主观公权”,换言之,主观公权理论并不承认个人存在“普遍的要求行政遵守法律的所谓‘法律执行请求权’(Gesetzesvollziehungsanspruch)”⑯。从这个角度而言,举报权规范表达的仅是要求行政机关履行客观义务的意旨,其本身并未赋予举报人可要求行政机关在个案中予以介入与处理的具体的、个别的主观公权。此外,从实体公权和程序公权的分类出发,举报投诉权与查阅卷宗的权利、司法救济权一样属于程序公权。德国法一直认为,程序性公权的意义在于强化实体公权的实现,其本身并没有独立的目的。程序性权利受损并不必然使当事人获得诉请司法救济的原告资格,司法实践也拒绝承认从程序性权利中能够推导出实体权利的“行政程序推定”(Verfahrensvermutung)⑰。事实上,在上面列举的诸多举报人案中,举报人起诉的真实原因也并非是举报权受损,这一点同样为法院所体察,如在毛培旺诉兴化市民政局不履行法定职责案中,法院就在判决中指出,“原告提起行政诉讼的核心诉求是要求被告做成或者加重对第三人的处罚,从而增加自身从事遗体运输的收入,即其认为被告制止或处罚第三人的行为后,间接有利于保护其自身收入”。

(二) 举报人为私益投诉举报是否就必然具备原告资格举报权条款本身并未赋予举报人可要求行政机关予以个案介入的具体的、个别的主观公权,举报人本身也不能因为举报权受损就得以自动获得原告资格。指导性案例以及新司法解释区分公益举报人和私益举报人,并排除了公益举报人的原告资格的规定,与上述论证的逻辑相符。但问题是,即使举报人是为私益而举报投诉,是否就必然具备原告资格呢?

认为举报人为维护自身权益而向负有监管职责的机关投诉,即对举报答复行为和举报处理行为拥有原告资格的思路,本质上是将举报人与受害人相互重合。实践中,这两个问题也的确常常互相交叠,在诸多举报人案件中,法院在确定原告资格时,都是借助受害人原告资格的法律规范来证明私益举报人的原告资格,例如:在“陈振林诉南京市国税局第一稽查局不履行法定职责案”中,原告认为被告未对第三人南京固安公司的偷漏税款问题进行查处,因此起诉,法院在判决中就认为,“原告陈振林作为与固安公司发生买卖关系的当事人”,其民事权益已因第三人销售劣质产品以及在收受货款时拒绝提供纳税发票的行为受损,因此,“其向税务机关举报固安公司涉嫌偷税漏税,与税务机关就其举报事项的查处工作具有一定的法律上的利害关系,其因认为被告市国税局第一稽查局就其举报事项未尽到法定查处义务而提起本案诉讼,符合起诉条件,是本案的适格被告”⑱。

2000年最高人民法院发布《关于执行〈行政诉讼法〉若干问题的解释》时,曾将“要求主管行政机关依法追究加害人法律责任的”,列为与行政行为有利害关系的相关人的典型类型,并明确赋予其原告资格。这一规定同样为2018年最新的司法解释继受,“受害人”当然地具有原告资格,同样成为中国司法实务的一般确信。其理由在于:行政机关追究加害人责任具有双重意义,其一在于维护公共利益,其二也是为了保护受害人的权利。依此逻辑反向推导,要求行政机关惩罚加害人,也同样属于受害人的权利。[3]

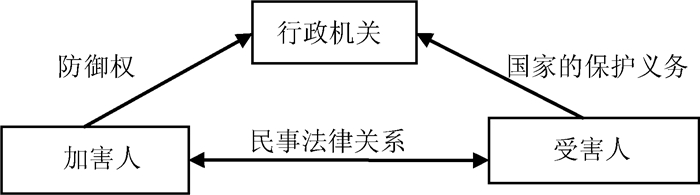

但从主观公权和保护规范理论角度权衡,不加区分地承认受害人的原告资格同样存在显著问题。受害人、加害人与行政机关在此构成了不同于传统双边行政法律关系的三边行政法律关系。其具体法律关系如图 1所示。

|

图 1 三边行政法律关系 |

从图 1可见,在上述法律关联中首先产生的是加害人与受害人之间的民事法律关系,受害人向行政机关请求介入并追究加害人责任是要求国家履行对其权利的保护义务(Staatliche Schutzphlicht)。国家的保护义务使受害人在自身权利受到加害人侵害时,能够要求行政机关采取积极举措予以防护。但此处需注意的是,作为加害人的第三方同样拥有要求排除行政干预的防御性权利(Abwehrsrecht)。国家保护义务的核心问题也在此凸显:在履行对受害人的保护义务时,行政机关事实上是在两种相互冲突的权利之间进行权衡与选择。因为这一难题,德国法否认了从国家的保护义务中直接推导出公民保护请求权的结论,而是确认“如有两项受基本权保护的法律地位相互冲突,则主要是一般法律立法者的任务,要去寻得一项符合客观事实、权益均衡的解决方案”⑲。这也就意味着,“行政机关负有惩治加害人的法律义务”与“受害人赋有要求行政机关惩治加害人的请求权”并非同一,受害人是否拥有要求行政机关惩治加害人的主观公权,需要一般法的明确规定。⑳又依据保护规范理论,惟有一般法的规定必须纯为保护受到影响的第三人的利益时,或者除公共利益外,兼为保护第三人的利益时,才能够确认这一规范包含了第三人的主观公权。

保护规范理论阻却受害人概括性的、普遍的原告资格的原因有以下几点:其一,主观公权理论否认“普遍的法律执行请求权”,行政机关履责的主要目的在于维护公共秩序和公共利益,如果承认单个个体普遍的“法律执行请求权”,势必会扭曲公法的基本格局,造成大量的“公器私用”[4];其二,加害人与受害人的民事纠纷应首先通过民事救济途径获得解决,受害人寄望于通过行政诉讼来辐射和解决民事争议的做法,会使民事诉讼与行政诉讼之间的必要分工遭到破坏;其三,即使行政机关对加害人违法行为的惩治会给受害人带来心理上的抚慰,但这种“抚慰”明显是行政机关在保护公益时的辐射作用,并非主观公权,而且受害人的民事权益受损也不会因为行政机关对加害人的惩治而获得恢复;其四,受害人在投诉举报后,客观法对行政机关是否以及如何展开调查处理,往往都规定了行政裁量权,行政机关可基于对各项因素的权衡做出决定,受害人也因此并不拥有要求行政机关针对加害人采取某项具体举措或作出某项具体决定的请求权。

据此,受害人身份同样无法成为概观判定其必然具备原告资格的基准,受害人是否拥有要求行政机关履行职责、惩治加害人的主观公权,仍旧需要在个案中诉诸所涉及的实体法加以具体识别。

(三) 举报投诉人的何种私益受法律保护既然举报人即使是为自身私益向行政机关投诉举报,也并不必然就具备原告资格,那么又如何评断举报投诉人的何种私益才受法律保护呢?

在此仍旧回到案例1,即“毛培旺诉兴化市民政局不履行法定职责案中”,原告认为其多次向被告举报第三人无证非法营运并取得非法利润,被告未予制止或处罚。其起诉的诉求是要求被告实施或加重对第三人的处罚,由此制止第三人的非法营运行为,进而确保自己在遗体运输方面的运营收入。据此,原告通过诉讼期望维护的“私益”事实上是其作为已获批准的殡葬业服务业者的经营权、财产权以及公平竞争权。而作为原告是否能够基于上述权利要求被告行政机关处罚第三人的行为,又要回到被告的处理行为所依据的实体法规范在规定被告的行为义务时,是否纯为或是在保护公众利益的同时,特别地保护了包括原告这个特定个体的上述特定权益。在本案中,法院在解释案件涉及的核心规范,《殡葬管理条例》第3条“殡葬管理部门对未经县级以上民政部门批准从事殡葬服务业务的行为进行处理”时认为,该规范的目的在于对殡葬服务整体秩序的保护,是出于对不特定公众利益的保护,并无法推导出对已获批准的合法殡葬服务业者的经营权、财产权以及公平竞争权的保护,因此,“原告对于要求被告事实的行政行为仅具有反射性利益,而非法律上的权益”。

在此先不论法院对实体法规范的“利益指向”的解释是否妥当,但法院适用保护规范的判定过程却再次说明:举报人原告资格的有无,并非是看举报人诉讼的主观意图究竟是维护私益还是公益,而是要看被告行政机关的举报答复行为和举报处理行为所依据的实体法规范,是否赋予了原告主观权利,原告又基于该项主观权利,拥有了要求行政机关予以介入并为特定行为的特定请求权。举报投诉人借由投诉举报所维护的“私益”参差各异,但这些私益也可大致进行类型化归纳。下文就尝试对这些“私益”进行类型区分,并参酌德国法对于保护规范理论在这些领域的适用经验,对这些差异化的私益的可保护性进行讨论。

1.竞争权人。如案例1一样,实践中诸多举报人要求行政机关对第三人进行惩处的目的都是为了维护自身的“公平竞争权”。在通常的竞争权人诉讼中,原告所针对的行政决定主要包括:其一,行政机关许可另一竞争者进入规制市场;其二,行政机关对另一竞争者的市场地位与市场份额予以特别保障。上述两种决定都会对竞争权人产生负面影响(Nachteil)。而行政机关对不符合资质的竞争者未采取惩治措施,使其仍旧参与经营可列入第一类。根据德国法,当相对人进入某个并无许可数额限制的市场时,即使法律对获得此种许可规定了资质要求,这些规定的“利益指向”也只是为了维护公共利益,并非为了保护已获许可的经营者避免所不希望的竞争性私益(Vorteil)。因此,市场参与者并不具有相应要求行政机关对第三人予以处理的请求权。惟有竞争者所获许可有明确的数额限制,才可从实体法规定中推导出对已有的市场参与者的竞争优势(Wettbewerbserhebliche Verguestigung)的特别保护。㉑从这个角度出发,从自身竞争权保护角度出发,要求行政机关对第三人进行惩处的举报人,原则上并不具备原告资格。

2.作为民事被侵权人的消费者。举报投诉另一常见领域是在食品、药品卫生领域,消费者的民事权益因第三人的违法销售行为受损,而向监管部门举报,并要求监管部门对第三人予以惩治。中国《消费者权益保护法》在列举法律的规范目的时,在维护整体市场经济秩序的同时,规定了对消费者合法权益的保护。但此处的“消费者权益”能否理解为“特定人的个别权益”却值得商榷。德国行政机关同样负有市场监管义务,但德国法普遍认为,在市场监管领域,消费者个人并不具有直接请求监管机关查处违法行为的请求权,监管机关对违法行为的查处同样是为了整体的市场秩序和公共利益,并非为了消费者的个人利益,消费者因此受惠也只是获得“反射利益”。为明确这一问题,德国在2015年修改《金融监管法》时特地创设“消费者集合性权益”(Kollektive Verbrauchinteressen)概念,借此明晰客观法所保护的消费者权益是整体的消费者利益,而非某个特定的消费者。㉒德国法在此领域对客观法的利益指向予以严格解释进行的原因,主要在于民事诉讼和行政诉讼的必要分工,消费者和第三人之间的民事侵权应首先通过民事救济获得解决,消费者也因此并不具备要求监管机关对第三人的违法行为予以查处惩治的请求权。这一观点同样在案例2的判决中获得确认,“……私法上的利害关系,并不属于被告作出行政行为时需要考虑和保护的法律上的利益,故原告诉称的被侵害利益应选择民事诉讼途径解决”。

3.相邻权人。中国司法实务中另一类常见的举报人是向行政机关投诉拆除违章建筑。如在“东莞市长安镇花园业主委员会诉东莞市城市综合管理局”㉓一案中,原告东莞市长安镇花园业主委员会认为居住小区的开发商东莞市长安镇房地产开发公司,在未办理规划变更的情况下,私自在小区加盖建筑物,且由案外人占有对外出租。原告因此向被告投诉,要求对该小区内的违法建筑进行处理,在被告未对违章建筑进行任何认定和处理后,原告向法院起诉。在此案中,原告通过投诉举报欲维护的“私益”事实上是相邻权,因此,判断此类举报人是否有原告资格的问题又会转化为相邻权的原告资格问题。这一问题在德国法中被称为“邻人保护”(Nachbarschutz),是保护规范适用的最重要场域。但与法院在刘广明案中所示范的对邻人保护的严苛解释不同,德国法在此问题上因受欧盟法的影响,对邻人的诉讼权能采取了逐渐放宽的趋向,“只要邻人的不动产经由某种有关建筑措施受到明确的、个体化的影响时,其利益就应予考虑”㉔。据此,邻人与建筑物的事实关联或是事实上的利害关系(Tatsaechliche Betroffenheit),成为邻人利益应从一般大众中区隔出来予以保护的确据,这一认识又被总结为“第三人的照顾诫命”(Das Gebot der Ruecksichtnahme)㉕。据此,对作为第三人的邻人权利的确认不再依赖于实体法的明确赋权,事实影响就足以成为第三人利益应予权衡和考虑的因素。但为避免主观公权和反射利益的边界的消弭,对于那些有扩散效果的大型计划、建筑项目,“邻人”的范围确定除要参考“事实影响”,同样还要参酌关联程度(Intensitat dieser Betroffenheit),以及行政决定与邻人损害之间的因果关系。㉑

4.警察行政中的受侵害人。上文从主观公权和保护规范理论出发,否定了受害人普遍的、概括性的原告资格,但在警察行政中的受侵害人却较为特殊,此类“狭义的受害人”同样属于举报投诉人中的典型类型。与在其他受害人诉讼权能问题上所持的审慎态度不同,德国法较早就在判决中确认了警察行政中受害人的请求权㉖,其原因并非是为了保护受害人的“复仇”诉求,而在于警察行政和警察权的特殊属性。在现代行政下,“暴力性权力”为警察权所垄断,公民已放弃“以暴制暴”的私力救济权,也无法通过其他途径获得救济,因此德国法一般认可受侵害人要求警察履职的请求权。这一结论同样可以从我国《治安管理处罚法》的规范解释中获得。《治安管理处罚法》将违反治安管理的行为划分为四类:扰乱公共秩序的行为、妨害公共安全的行为、侵犯人身权财产权的行为、妨害社会管理的行为。对“侵犯人身权财产权的行为”的单列显然表明,行政机关针对此类违法行为的处罚除旨在维护公共秩序和公共利益外,同样明确地旨在维护受害人的人身权和财产权,客观法也在这个意义上将这些受侵害人的利益从一般大众中区隔出来予以特别保护。此外,《治安管理处罚法》第97条规定,公安机关在行政处罚后,“有被侵害人的,公安机关应当将决定书副本抄送被侵害人”。这同样证明,某类行政处罚行为具有明确保护被害人个体权益的“利益指向”。但受害人拥有要求警察予以行政介入的请求权,并不意味着受害人有要求行政机关对加害人做出某项特定处罚的请求权。在接到投诉举报后,行政机关应作出何种处理,法律赋予其一定的裁量权,“公安机关受理报案、控告、举报、投案后,认为属于违反治安管理行为的,应当立即进行调查;认为不属于违反治安管理行为的,应当告知报案人、控告人、举报人、投案人,并说明理由”。受害人因此仅拥有要求行政机关作出“无瑕疵裁量的请求权”,而并不拥有行政做出某项具体决定,如要求行政加重对加害人处罚的请求权。

5.政府信息公开的申请人。实践中还有一类典型的举报投诉人属于政府信息公开的申请人。例如在“胡来好诉缙云县环境保护局”㉗案中,原告胡来好作为环保志愿者,因担忧县电镀厂影响居民居住环境和人身安全,而向被告申请公开电镀厂的环评报告。因对被告的答复不服进而进行投诉举报,之后又针对举报处理提起行政诉讼。但因为2011年《最高人民法院关于审理政府信息公开行政案件若干问题的规定》已对政府信息公开的申请人的原告资格进行明确赋予,“向行政机关申请获取政府信息,行政机关拒绝提供或者逾期不予答复的”,公民、法人或其他组织依法提起行政诉讼的,人民法院应予受理。此时原告无需再证明其与所涉及的信息内容之间有利害关系,也无需证明其存在受实体法律规范保护的,与普通公众不同的个别利益。但需要注意的是,如果作为投诉举报人的政府信息公开申请人的诉求并非仅要求行政机关公开某项信息,而是要求行政机关在信息公开行为外做出其他处理,就需再适用保护规范理论,判定原告所主张的权益是否有实体法律规范的保护依据。

6.其他类型。除上述总结的典型的类型外,在新近发生的几起举报投诉案中,还出现举报人向劳动保障部门投诉,认为其劳动权益受到用人单位侵犯,并要求劳动保障部门对用人单位进行惩治的案件。㉘但法院在解释《劳动保障监察条例》时认为,“该条例仅规定用人单位侵犯劳动者劳动权益的,有权向劳动保障行政部门投诉,但这种投诉权并不包含要求行政机关对第三人施加负担的请求权”㉙。此外,环境权受侵害者也常常通过投诉举报而启动行政诉讼。对这一问题,德国的司法实务与相邻权人问题一样持相对宽松的立场,“事实关联”就已成为原告资格的确据,而不再需要实体法的明确授权。但在我国目前发生的一起涉及环境权的“李百强诉郑州市二七区人民政府”举报投诉案中,原告在主张环境权受损时,因未突出自身权益的特殊损害,而是主张“郑州市每个公民均受到了侵害”,并以维护“郑州市每个公民”的环境权为目的而进行诉讼,法院也因此认为其没有提起环境公益诉讼的原告资格。㉚

六、结论经由上文分析可得:从主观公权和保护规范理论出发,公民并不拥有普遍的、概括性的要求行政遵守法律和执行法律的请求权,举报投诉人也因此不能仅因其举报权受损就具备原告资格。但认为举报人为私益维护而举报投诉就当然具有原告资格同样存在重大疑问,这一观点忽视了民事诉讼和行政诉讼的必要分工,忽视了举报投诉人要求行政机关惩处第三人时,国家保护义务和公民的防御权之间的冲突和矛盾问题。即使举报人为私益而投诉举报,同样需适用保护规范理论判定,行政机关作出行政决定所依据的实体法规范,是否要求行政机关考虑、尊重和保护原告诉请保护的权利或法律上的利益,而在此过程中,就需要对举报人所欲维护的“私益”进行类型区分,再分别提炼规范解释方法以及判定利益的可保护性。但值得注意的是,保护规范理论虽然为主观公权的判定提供基准和框架,但在很多情况下都绝非一台毫厘无差的仪器,并无法对主观公权和反射利益进行精确区分, 即使德国法同样在宽严之间不停摇摆。加之现代行政决定日渐扩散的“周边效果”,使原告范围的可界定性问题变得更加困难,“对保护规范理论的查漏补缺工作,也就越来越多地成为法官法范围的事了”[5]。据此,如何适用保护规范理论对实体法规范进行解释,需要学理更深入地探究,也需要司法实践更细致的试练和操作。

注释:

① 参见:(2016)最高法行申2560号行政裁定.

② 参见:(2017)最高法行申169号行政裁定.

③ 德国法因为基本权利法教义学的发展,认为只要属于负担行为的相对人,就概观地拥有原告资格,而无需再通过保护规范理论的检验。参阅Hartmut Bauer所写的Geschichtliche Grundlagen der Lehre vom subjektiven oeffentlichen Recht, Duncker & Humbolt, 1986, S.118.

④ 参见:刘广明与张家港市人民政府再审行政裁定书,(2017)最高法行申169号.

⑤ 在刘案纳入保护规范理论后,适用这一理论判定原告资格的案件除集中于相邻权人以及举报人外,还有债权人行政诉讼原告资格的判定问题,但数量较相邻权人和举报人更少。参见:全龙军不服被告大连金普新区城乡建设局房屋行政登记纠纷一案行政裁定书,(2016)辽0211行初93号;顾江诉徐州市铜山区人民政府、徐州市铜山区国土资源局二审行政裁定书,(2017)苏行终1041号.

⑥ 参见:毛培旺与兴化市民政局不履行法定职责一审行政裁定书,(2017)苏1202行初字267号.

⑦ 参见:任海超与宁波市奉化区市场监督管理局行政处罚一审行政裁定书,(2017)浙0213行初14号.

⑧ 参见:王宇与泰州市城市管理行政执法局城管不履行法定职责二审行政裁定书,(2016)苏12行终143号.

⑨ Hartmut Bauer, Altes und Neues zur Schutznormtheorie, AoeR, 113, S.588.

⑩ R.Gneist, Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in Deutschland, 2.Aufl.(1879), S.270.

⑪ Hartmut Bauer, Geschichtliche Grundlagen der lehre vom subjektiven oeffentlichen Recht, Duncker & Humblot, 1986, S.76.

⑫ O.Buehler, Die Subjektiveen oeffentlichen Rechte, 1914, S.1.ff.

⑬ Rupp, Grundfragen der heutigen Verwaltungsrechtslehre, 1965, S.104 ff.

⑭ 如在《价格法》《海关法》《产品质量法》《安全生产法》《行政许可法》《道路交通安全法》《治安管理处罚法》等法律中均确立了举报制度,且都使用了公民“有权”的表述.

⑮ BVerwG 94, 151/158; BVerwG NJW 1996, 1297.

⑯ Wilhelm Henke, Das subjective oeffentliche Recht, Tuebingen, 1968, S.61.

⑰ 参见Schmidt-Assmann, in: Maunz, Duerig u.a., Grundgesetz Kommentar, 1985, Rdnr.128.zu Art.19 abs.4GG.但近年来,因为欧盟法的影响,德国法对程序公权的地位也有不同论述,有些极其重要的程序权利受损,也成为原告具备诉讼权能的原因,这些程序权利也因此被称为“绝对程序权利”.

⑱ 参见:陈振林诉南京市国税局第一稽查局不履行法定职责案,(2015)秦行初字第158号。

⑲ BVerwGE 81, 329/343.

⑳ Grundlegend Maunz/ Duerig/Herzog Art.19 Abs.4 Rn 121. OVG Muenster NWVBL 1999, 417.

㉑ Ulrich Ramsauer, die Dogmatik der subjectiven oeffentlichen Rechte, JuS 2012, S.771.

㉒ Josef Ruthig/Stefan Storr, Oeffentliches Wirtschaftsrecht, C.F.Mueller, 2011, S.179.

㉓ 东莞市长安镇城市花园业主委员会与东莞市城市综合管理局一审行政判决书,(2017)粤1971行初304号。

㉔ BVerwGE 72, 300/315. VG Berlin NVwZ-RR 1994, 150.

㉕ Ulrich Ramsauer, die Dogmatik der subjektiven oeffentlichen Rechte, JuS 2012, S.770.

㉖ BVerwGE 208, 65.

㉗ 参见:胡来好诉缙云县环境保护局一审行政判决书,(2018)浙1121行初21号。

㉘ 参见:梁志斌与山西省人力资源和社会保障厅再审行政裁定书,(2017)最高法行申281号。在本案中,梁志斌认为其就职的太原钢铁有限公司侵犯其劳动保障权益,向山西省人社厅投诉。山西省人社厅作出处理后,梁志斌对处理结果不服,先申请复议后又提起诉讼。

㉙ 参见:(2017)最高法行申281号。

㉚ 参见:李百勤诉郑州市二七区人民政府行政裁定书,(2018)最高法行申2975号.

| [1] |

黄锴. 行政诉讼中举报人原告资格的审查路径——基于指导案例77号的分析[J]. 政治与法律, 2017(10): 23. |

| [2] |

最高人民法院行政审判庭. 关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释释义[J]. 北京:中国城市出版社, 2000, 26-27. |

| [3] |

陈鹏. 行政诉讼原告资格的多层次构造[J]. 中外法学, 2017(10): 35. |

| [4] |

龙非. 行政诉讼中"受害者"原告资格的反思——以德国法作为比较[J]. 法律适用·应用案例, 2017(22): 66. |

| [5] |

弗里德赫尔穆·胡芬.行政诉讼法[M].莫光华, 译.北京: 法律出版社, 2003: 252.

|