2. 北京航空航天大学 人事处, 北京 100083

2. Human Resource Department, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing 100083, China

21世纪,科学技术已经成为影响各个国家综合国力、国际竞争力与可持续发展能力的决定性因素。高校作为国家科学发明和科技创新的主力军,在国家创新体系中占有重要地位,承担着科教兴国和人才强国的双重使命。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》,要求充分发挥高校在知识创新方面的重要作用,积极支持高校在基础研究、前沿技术研究、社会公益研究等领域的原始创新。目前,中国高校总数已多达2 500余所,高校的发展呈现出多样化的趋势,不同高校的知识创新活动表现出各自不同的特点,并且不同高校知识创新水平也不尽相同。因此,有必要充分了解中国高校知识创新活动的特点以及创新能力的发展水平,并对其进行分类评价,区分与识别高校在知识创新中的角色,更好地了解中国高校知识创新功能特征和发展情况,为有针对性地制定相关政策提供科学依据,提升中国高校知识创新能力,更好地为社会经济发展服务。

在梳理国内外大学分类相关理论基础上,借鉴卡内基教学促进基金会大学分类体系的相关方法以及创业型大学(Entrepreneurial University)的理论表述,基于知识创新指标群,建立中国普通高校的分类标准,从知识创新的角度提出高校分类方法与指标体系,借助实证分类方法对高校进行比较分析,可以为中国高等教育分类研究提供方法论与实证研究上的启示。

二、高校分类的相关理论研究随着社会经济的发展,高校的角色日趋复杂。为了更好地研究高校的知识创新作用并给出政策建议,学者们按照知识创新的模式,将大学分为研究型大学(Research University)、创业型大学、参与型大学、新思想导向型大学、市场导向型大学等不同类型。其中,研究型大学和创业型大学的概念已基本得到学界的公认。

(一) 研究型大学目前,人们对研究型大学的理解通常以美国卡内基教学促进基金会的大学分类法为参考。卡内基高等教育委员会(Carnegie Commissionon Higher Edueation)于1971年在基金会的报告中首次使用卡内基高等教育机构分类,用于描述美国高等教育机构的多样性, 并对同类高等教育机构进行比较研究。分类标准于1976年、1987年、1994年和2000年、2005年进行多次修订,其中2005年的版本为最新的多维分类版本。根据1994年卡内基分类法,研究型大学要达到两个标准:一是提供从学士学位到博士学位阶段的教育,每年至少授予50个博士学位;二是研究处于优先地位,并且每年至少得到1 550万美元(研究型大学Ⅱ类)和4 000万美元(研究型大学Ⅰ类)来自联邦政府的科研经费支持。[1]

国内学者也对研究型大学的相关概念进行了讨论,李寿德和李垣对世界著名研究型大学的发展史进行梳理,提出研究型大学的3个特征:人才与培养中心、新学科与重大成果形成中心、科技与实业结合中心。[2]王战军和周海涛从发展目标和重要性的角度将研究型大学定义为:传播、生产、应用知识,追求高水平的科研成果,培养高层次精英人才,对社会经济、科技文化、国家安全起重要作用的大学。[3]丁学良从教师与学生的素质、课程的广度和深度、竞争性基金、生师比、硬件设施、财政支持、毕业生声望、学校声望等角度提出了评价研究型大学的9类指标。[4]张振刚参照美国卡内基基本分类法,从科研经费情况、博士学位点数目、硕士学位点数目等维度,给出了研究型大学的界定标准。[5]吕春燕等指出,研究型大学经费以政府财政为主,与国内外组织广泛合作,教学及科研试验设施完善,拥有一流的师资队伍。[6]

上述研究围绕基础科研实力、科学研究活动和人才培养活动从不同的角度对研究型大学进行了界定。结合国内外研究,可以认为研究型大学是以高水平的科学研究和人才培养为核心任务,拥有一流国际化师资队伍的高水平综合性大学。

(二) 创业型大学20世纪末,以美国为代表的国家在政策上开始重视大学对经济发展的作用,对于大学创业活动的研究逐渐兴起, 成为世界高等教育领域的一个热点问题。创业型大学的概念始于Etzkowitz,他提出,创业型大学将传统的教学、科研、决策咨询功能与促进经济社会发展的新使命结合起来,经济发展作为一个学术使命引入大学。Etzkowitz在研究中指出,在全球范围,向富有企业精神的大学转型的趋势正在形成之中,具有不同学术背景与文化传统的大学,都趋向于从象牙塔变为具有企业性质的机构。[7]313—330[8]9—24他总结了大学由最初的教学机构演化至创业型大学的三个阶段,第一阶段是单纯的教学功能;第二阶段发展为研究功能[9],这时大学的两个职能是教学和科研;第三阶段进一步赋予了大学促进创业的职能。值得注意的是与创业型大学相关的一个重要概念,即“学术创业”。Etzkowitz认为“学术创业”受到内部和外部因素的共同推动。创业型大学是根据“内部逻辑”的学术发展的结果。研究型大学的内部机构包含了一系列的研究团队,这些研究团队表现出类似于公司的属性,特别是当其经费来源为竞争性时更是如此。因此,研究型大学同初创公司有很多共同点,而且这些共同点在大学直接参与到创业活动之前就已经体现。[10]

在此基础上,Etzkowitz等、Clark、Siegel等对技术转化的制度化进行了研究,包括知识产权的管理及制度建立,以及同传统学术实践之间的相互作用(包括潜在的冲突)。这些研究认为,制度建设的活动实际上代表着一种转变,即从最初单纯地发现、确定和了解知识转化的途径,转变至主动地、策略性地促进知识转变的过程。现在认为组织方式上的变化对于克服沟通障碍有着非常重要的作用,并可以促进学术研究者与产业之间的相互联系。[7]313—330[8]9—24[11]其中,Clark指出创业型大学具有聚焦发展方向的能力,并归纳出创业型大学的五个特征:强有力的驾驭核心、拓宽的发展外围、多元化的资助基地、激活的学术心脏地带和整合的创业文化。[12]

中国国内的学者在国外研究的基础上,研究了创业型大学的相关问题。邹晓东和陈汉聪探讨了“变革式”和“引领式”两种不同创业型大学的概念内涵,并总结出中国高水平大学创建创业型大学的实践路径。[13]李世超和苏竣指出创业型大学是在研究型大学的基础上成长起来的,是研究型大学的进一步发展和深化。[14]黄英杰指出,中国的大学囿于旧的大学观念、体制和文化的局限,向创业型大学的转型仍然存在诸多挑战,这些机遇和挑战来自组织、理念、技术等多方面。[15]

综合国内外的研究,创业型大学的概念与研究型大学最大的区别在于考虑了大学与经济发展的关系,更加关注大学的知识创新以及在经济发展中所扮演的角色。这些研究注重理论分析和探讨,没有像对研究型大学的研究一样,提出量化的评价标准。如何根据研究型大学与创业型大学的概念和内涵,在统一的框架下提出分类标准并对中国的高校进行分类评价,是值得研究和探索的方向。

三、构建基于知识创新指标群的高校分类评价方法目前国内有关高校知识创新的研究,多集中于少数重点高校,基于大样本的研究还不够充分,在高校分类研究方面,基于知识创新指标对高校进行分类的研究较少。由于历史背景与社会制度等方面的差异,中国高校的发展具有自身的特点和规律,西方学者的研究结果不一定适用于中国的高校,所以有必要根据知识创新情况对中国高校进行系统的分类研究。因此,借鉴其它学者的研究方法,选取中国601所本科高校作为研究对象,设计知识创新指标体系,对这些高校进行研究和分类,并逐类分析其知识创新特征。

(一) 研究方法研究首先采用因子分析法,消除指标之间的多重共线性,寻找代表不同创新维度的公因子,根据因子得分,绘制因子得分散点图,在四个象限空间上定位601所高校,提出分类标准。对中国高校的知识创新水平进行分类与排序,划分中国高校的知识创新层次。

因子分析法由Charles Spearman在1904年首次提出,用于将关系复杂的多个变量综合成少数几个因子。综合而成的少数几个独立因子即可以解释原始变量的大部分信息,因而因子分析的模型不受量纲影响。[16]

因子分析模型可以表示为

|

(1) |

本研究中,因子分析的步骤包括:(1)KMO和Bartlett’s检验;(2)分析成分矩阵的因子载荷;(3)确定因子权重,计算因子得分并排序;(4)绘制主成分空间散点图。

(二) 知识创新指标体系的构建指标选取原则基于两个方面,一是从投入产出的角度确定分析指标。其中,资源投入指标包括人力资本投入、资金投入、科技课题投入三个一级指标,共计10个二级指标;产出指标用于刻画知识创新产出和成果转化,包括三个一级指标和8个二级指标。指标选取的具体情况如表 1所示。二是围绕创新过程来设计指标,包含创新链从上游到下游的各个环节,即资源投入、上游知识创新产出、下游知识创新产出、知识成果转化。

|

|

表 1 中国高校知识创新分类评价指标体系 |

四、中国高校分类评价的实证研究 (一) 样本数据

选取《高等学校科技统计资料汇编2011》收录的601所普通本科高校作为研究对象,其中包括109所211及省部共建高校及492所地方高校。研究的指标数据来《高等学校科技统计资料汇编》的相关数据以及中国国家知识产权局收录的专利信息, 运用SPSS软件20.0版本进行分析运算。因子分析要求样本量至少达到指标量的5倍,本研究的样本量与指标数之比为33,大于5,适合用因子分析法。

(二) 计算结果 1. KMO和Bartlett’s检验结果KMO和Bartlett的检验结果如表 2所示。KMO检验变量间的偏相关是否较大,Bartlett球形检验判断相关阵是否为单位阵。由检验结果可以看出,KMO=0.903,大于0.7,Sig<0.05,因子分析效果良好。

|

|

表 2 KMO和Bartlett检验结果 |

2. 提取主成分

利用决定系数对模型的拟合效果进行分析,如表 3所示。前3个成分携带的总方差占原始数据总方差的比例累计为82.8%,能够反应原始数据的主要特征,且后续成分(此处未列出)携带的总方差占比很小。

|

|

表 3 成分解释的总方差的比例 |

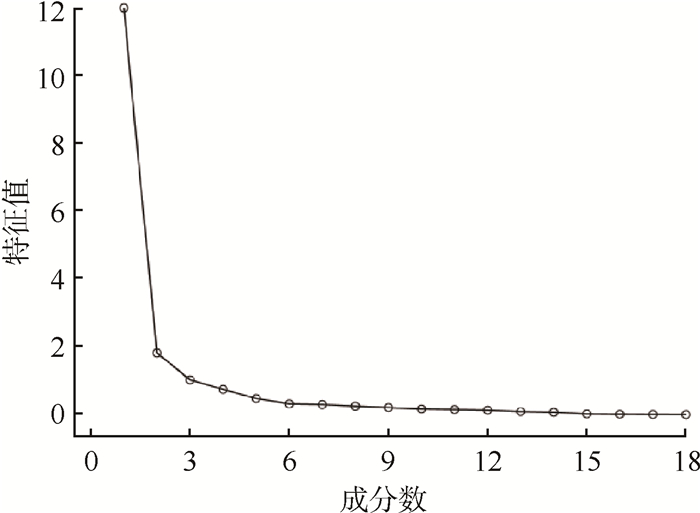

各个因子的重要程度如图 1所示,其横轴为成分序号,纵轴为特征根大小,从中可以直接看出最主要的公因子。从图 1中可见前三个因子的特征根大于1,因此按照特征根大于1的默认标准提取了3个公因子。

|

图 1 公因子碎石图 |

成分矩阵如表 4所示,由表中可以看出成分1在所有变量上的载荷系数均为正值,其中X2、X4、X5、X8、X9、X10、Y3的载荷系数均大于0.9,其他变量的载荷系数基本都在0.7以上,从各个指标维度上全面反映了高校的综合创新水平,可以命名为综合创新因子。成分1表示新思想、研究、综合创新等方面的情况,成分1得分越高,说明综合创新能力越强;成分2在X5、X6、X7、X10、Y4、Y5、Y6、Y7、Y8上因子载荷为正数,在其余指标上的载荷均为负数,主要从政府资金、企事业单位资金、其他资金、课题经费总数、专利申请、专利授权、技术转让等方面反映创新水平,可以命名为资金-创业因子。成分2表示经济、市场、创业、技术等方面的信息,成分2得分越高,说明创业能力越强;成分3在X1、X3、X7、X9、Y1、Y2、Y7、Y8上因子载荷为正值,其余指标上因子载荷为负值,该因子与中级人员、其他资金、专著、技术转让正相关,反映的是获得政府资金支持较少、人力资本水平较低的特征,是一个反向创新因子,因此在后续对高校创新水平的综合排名中只选用第一、二公因子。

|

|

表 4 成分矩阵 |

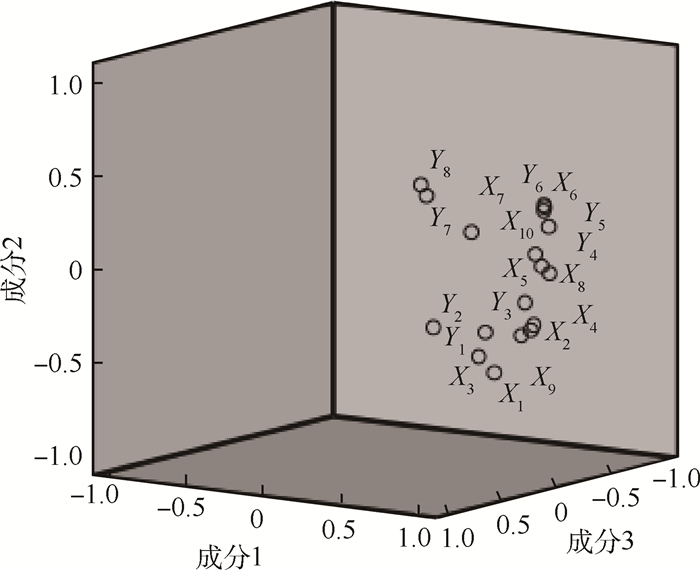

成分图如图 2所示,从图中可以看出各指标在3个成分上的分布情况,根据指标的分布,有助于进一步理解每个成分所代表的含义。

|

图 2 成分图 |

(三) 中国高校分类评价 1. 基于三维知识创新因子的高校分类评价

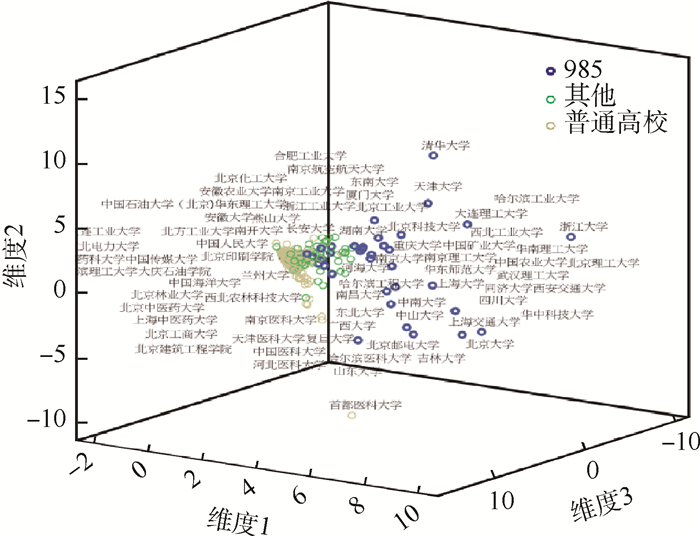

中国高校知识创新三维因子散点图如图 3所示,公因子坐标散点图可以清晰地区分三类高校在三维空间中的位置分布。从图 3可见,每类高校都有同类聚集的趋势。在维度1上,大部分985高校都分布在向右远离原点的位置,越向右远离原点,综合创新水平越高。在维度2上,985高校在不同位置均有分布,仔细观察可以发现,清华大学位于维度2的最高点,首都医科大学位于维度2的最低点,北京大学也位于较低的位置,越是向上远离原点的位置,创业特征越明显,越是向下远离原点的位置,基础研究特征越显著。在维度3上,985、211高校均位于靠近原点的位置,且除清华大学等个别院校之外,得分大多为负数,正向远离原点位置的大部分为非重点普通高校及专业类、文科类院校,因此,认为第3主成分为反向创新因子,以知识传授为主要特征,在后续对创新水平进行综合排名时只取前两个主成分。

|

图 3 中国高校知识创新三维因子散点图 |

2. 基于二维知识创新因子的高校分类评价

中国高校二维因子散点图如图 4所示。图 4为601所高校在第1、2主成分上因子得分的散点图,更加清晰地刻画了不同高校在两个维度上的分布。以维数1和维数2的中点将散点图划分为四个象限,清华大学、浙江大学位于第一象限,东南大学、南京航空航天大学位于第二象限,其他大多数高校都位于第三象限,如图 4中所示,第三象限靠近左边方向样本点非常稠密,重叠度很高,说明我国绝大多数高校都属于第三象限区域所代表的知识创新功能类型。

|

图 4 中国高校知识创新二维因子散点图 |

通过对四个象限区域样本点以及各个维度的因子载荷分析,对中国高校进行分类评价,将601所本科高校划分为不同的知识创新类型,如表 5所示。除少数高校创新水平较强之外,中国大部分高校的类型较为集中。位于第一、第二象限的高校具有创业型大学的特征,而一、二象限之间又有所差别,第一象限的高校兼具创业型大学与研究型大学的特征,为国内一流高水平大学,研发投入水平和知识创新质量居于领先水平,具有领先的综合创新实力,可将其定义为创业1型大学。如果将图 4中点纵坐标轴向左移动,选取维度1的平均值作为纵坐标,第一象限可以涵盖更多的985高校。同样地,如果选取维度2的平均值为横坐标,第二象限可以涵盖更多的专业型211高校,可将其定义为创业2型大学,此类高校为专业型工科高校,注重成果转化与市场应用。国内大多数高校位于第三象限,多数是以教学及知识传授为主的普通高校,创业与研究能力较低,可将其定义为教学研究型大学。位于第四象限的高校为偏重于基础研究的研究型大学。研究结果显示,我国大部分高校属于以知识传授为主的教学研究型大学。根据以上分析及计算结果,提出四类大学的分类标准,如表 6所示。

|

|

表 5 高校知识创新类型特征 |

|

|

表 6 高校分类标准 |

(四) 高校知识创新层次的划分

为了比较高校的知识创新水平,划分高校知识创新层次,将各高校的因子得分根据表 3中的比例进行加权平均,其中因子3为反向因子,所以仅对因子1和因子2进行计算。得分前50名的高校在如表 7所示,从排序结果看,前100名的高校中,211及省部共建高校有74所,占比74%,其中首都医科大学排靠前的原因是其包含了附属医学院的数据。根据综合排名水平,划分高校知识创新层次。将排名前100名的高校定义为为创新Ⅰ类高校,101~200名的高校定义为创新Ⅱ类高校,201~300名为创新Ⅲ类高校,300名之后为创新Ⅳ类高校。从分析结果可以看出,我国大部分985高校属于创新Ⅰ类高校,占985高校总数的94.7%,985高校之外的211高校有38所属于创新Ⅰ类高校,20所属于创新Ⅱ类高校,13所属于创新Ⅲ类、Ⅳ类高校,部分创新能力较强的普通高校划分到了创新Ⅰ类、Ⅱ类之中,而大部分普通本科高校的创新能力属于Ⅲ类、Ⅳ类高校。601所高校在四个创新类型中的分布如表 8所示。综合看来,中国高校知识创新能力差异较大,985高校群体的创新能力最强,其次为985高校之外的211高校群体。

|

|

表 7 中国高校创新因子得分前50名列表 |

|

|

表 8 中国601所本科高校知识创新层次 |

五、结论

论文通过对文献的梳理和总结,明确了研究型大学、创业型大学的内涵。在理论分析的基础上,构建基于知识创新指标群的高校分类评价方法,并从知识创新功能定位与综合创新层次两个方面对中国高校进行分类评价研究。知识创新指标体系包括科研人员投入、政府资金投入、知识创新产出等18个指标。借助因子分析法,提取公因子,从综合创新、创业等维度将601所中国本科高校划分为创业1型大学、创业2型大学、研究型大学、教学研究型大学四个类型。根据散点图在象限空间进行定位,形象地表达出各类高校之间的相对位置。界定四类大学的内涵并提出分类标准。同时,根据因子得分,对601所高校的综合创新能力进行评价,根据综合创新能力将中国本科高校划分为四个层次。研究发现,清华大学、浙江大学、上海交通大学等985高校的创新水平明显高于其它高校,属于创业1型大学,创业1型大学的综合创新能力比创业2型大学更高,北京大学、中山大学等高校倾向于基础理论研究,属于研究型大学。大部分国内高校还属于传统的教学研究型大学,而且这些大学处于不同的发展阶段,有向创业型大学或者研究型大学发展演变的潜质。研究结果为确定高校类型与发展阶段以及制定相关政策提供了参考依据。

| [1] |

MC CORMICK A C. The carnegie classification of institutions of higher education[M]. Menlo Park, CA: The carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 2001, 53-55.

|

| [2] |

李寿德, 李垣. 研究型大学的特征分析[J]. 比较教育研究, 1999(1): 24-27. |

| [3] |

王战军, 周海涛. 中国研究型大学建设与发展[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003, 9-20.

|

| [4] |

丁学良. 什么是世界一流大学[J]. 高等教育研究, 2001(3): 4-9. |

| [5] |

张振刚. 中国研究型大学分类研究[J]. 高等工程教育研究, 2002(4): 26-30. |

| [6] |

吕春燕, 孟浩, 何建坤. 研究型大学在国家自主创新体系中的作用分析[J]. 清华大学教育研究, 2005, 26(5): 1-7. |

| [7] |

ETZKOWITZ H, WEBSTER A, GEBHARDT C, et al. The future of the university and the university of the future:evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm[J]. Research Policy, 2000, 29(2): 313-330. DOI:10.1016/S0048-7333(99)00069-4 |

| [8] |

CLARK B. The entrepreneurial university:new foundations for collegiality, autonomy, and achievement[J]. Higher Education Management, 2001, 13(100): 9-24. |

| [9] |

JENCKS C, RIESMAN D. The academic revolution[J]. Doubleday, 1968, 56(4): 113-117. |

| [10] |

ETZKOWITZ H. Research groups as "quasi-firms":The invention of the entrepreneurial university[J]. Research Policy, 2003, 32(1): 109-121. DOI:10.1016/S0048-7333(02)00009-4 |

| [11] |

SIEGEL D S. Technology transfer offices and commercialization of university intellectual property:performance and policy implications[J]. Oxford Review of Economic Policy, 2007, 23(4): 640-660. DOI:10.1093/oxrep/grm036 |

| [12] |

克拉克. 建立创业型大学[M]. 北京: 人民教育出版社, 2003, 4-8.

|

| [13] |

邹晓东, 陈汉聪. 创业型大学:概念内涵、组织特征与实践路径[J]. 高等工程教育研究, 2011(3): 54-59. |

| [14] |

李世超, 苏竣. 大学变革的趋势——从研究型大学到创业型大学[J]. 科学学研究, 2006, 24(4): 552-558. |

| [15] |

黄英杰. 走向创业型大学:中国的应对与挑战[J]. 清华大学教育研究, 2012(2): 37-41. |

| [16] |

张文彤. Spss统计分析高级教程[M]. 北京: 高等教育出版社, 2013, 218-225.

|