西部大开发“十二五”规划实施以来,中国加大了对该地区产业的扶持力度。在国家政策的引导下,西部地区特色优势产业不断壮大,产业结构调整取得新进展,产业竞争力不断提高,承接产业转移层次明显提升。2010-2013年,西部地区第一产业占全国比重由26.41%提高到27.57%;第二产业占全国比重由18.53%上升到20.33%;第三产业增加值占全国比重由17.0%上升到18.00%。①

(一) 特色产业有了新提升在国家政策的支持下,西部地区能源资源加工利用、装备制造、特色农牧业等特色优势产业发展不断加快。具体表现为以下四点:第一,特色农业得到大力发展。2010-2013年,西部地区农林牧渔业总产值占全国比重由25.47%提高到26.59%。以黄土高原苹果,新疆棉花和水果,桂滇甘蔗、烟草、药材等为代表的特色农业产业带初步形成,新疆优质棉花生产基地建设成效显著。第二,能源产业投资规模和产能进一步发展,能源工业投资力度进一步加大。2010-2013年,年均增速达到17%,高于经济增速。煤电气生产能力大幅提高,其中,发电量占全国比重由29.0%提高到34.1%;天然气生产量占全国比重一直保持在80%以上;焦炭产量占全国比重由2010年的25.3%提高到2013年的31.2%。①第三,装备制造业得到快速发展。②四川省、重庆市、陕西省、贵州省和云南省等省市的航空、卫星、轨道交通、机床等装备制造业集聚程度以及产值规模进一步提高。2010-2011年,西部地区装备制造业占全国比重由8.0%提高到9.0%,在四大区域中的总量和占比仅次于东部地区。①第四,旅游业得到积极发展。西部地区接待国际游客由2010年的13.14百万人次提高到2013年的14.81百万人次。西部地区国际旅游收入在全国占比由10%提高到15%。①

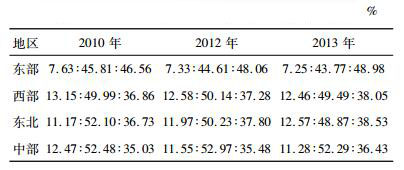

(二) 产业结构有了新变化“十二五”以来,西部地区深入实施了以市场为导向的优势资源转化战略,积极地优化调整产业结构,努力推动优势产业、战略性新兴产业和现代服务业的发展,在产业结构优化方面取得了新的进展。2010-2013年,西部地区三大产业增加值的构成比例由13.15:49.99:36.86调整到12.46:49.49:38.05。①第一产业和第二产业增加值比重均有所下降,而第三产业增加值比重则稳步提高。其中,第一产业和第二产业增加值比重分别下降0.68和0.50个百分点,第三产业增加值比重则上升了1.18个百分点,如表 1所示。

|

|

表 1 2010-2013年四大区域三大产业增加值构成 |

(三) 产业转移有了新进展

为推进实施以市场为导向的优势资源转化战略,国务院和国家发改委、商务部分别发布了逐步落实差别化的产业政策。在国家政策的引导下,按照市场导向、优势互补、生态环保、集中布局的原则,西部各省(区、市)根据各地实际制订了承接国内外产业转移的方案。西部地区产业规模不断扩大,产业转移承接速度加快,产业结构得到不断优化,承接东部产业转移呈现出规模显著扩大、层次明显提升、方式不断创新的态势。[1]2009-2013年,重庆市实际利用内资由733.1亿元提高到6 007.2亿元,四川省由4 063.7亿元提高到约8 700亿元。西部承接的产业开始由以纺织、服装为主的低层次劳动密集型产业向以机械、电子信息为主的资本密集型和技术密集型产业转变。2013年,重庆市制造业引资1 742.94亿元,占全市比重的29.0%。③同时,西部承接产业转移的方式也从自发、零星、分散、小规模的承接转变为产业链式、产业集群式、园区共建式的承接。比如,规划建成了广西桂东、贵州大数据、宁夏沿黄等国家级承接产业转移示范区。

二、西部地区产业发展面临的问题与国内其他地区相比,西部地区仍然存在内生动力不足、产业层次较低、产业竞争力不强等问题,同时还面临着要素成本优势弱化、资源环境代价较高等方面的挑战。

(一) 内生动力不足,产业发展缺乏后劲西部经济发展主要依靠煤、电、重化工等能源和资源型产业,经济增长动力主要依赖于固定资产投资。在全社会固定资产投资中,西部地区在全国所占比重由2010年的22.8%增加到2013年的24.1%,所占比重除低于东部外,历年均高于中部地区和东北地区。2011-2012年,在西部地区各类别项目数占项目总数的比重中,能源产业、资源加工业、承接产业转移分别占项目总数的38.31%、15.71%、14.46%。①从投资来源看,西部地区主导产业发展和投资主要是以大型央企和国家投资为主,地方民营经济发展较为滞后。自主创新和研发投入较低,2011-2013年,西部地区R & D经费全国占比年均仅增加0.26%,西部地区R & D人员全时当量年均仅增加0.34%。①

(二) 增长层次不高,产业发展链条较短从产业发展层次来看,能源与资源产业依然是西部地区经济的主要支撑和增长点,现代服务业和高新技术产业发展相对滞后。西部地区产业发展主要是以外部嵌入或植入为主,市场化进程和开放程度较低,与制造业发展相关的服务业规模小、水平低、结构不合理,物流、会展、研发设计等现代服务业发育不足,占服务业的比重仅为30%左右,制约了其他产业特别是第二产业的转型升级。高技术产业发展落后于东部地区,高技术产业资产、主营业务收入、内部研发经费支出等几类代表性指标中,西部地区均不到东部地区的20%。能源与资源等主导产业发展中以原煤、原油、盐湖简单开采加工以及煤电一体化发展为主,产业链条较短。

(三) 规模贡献较小,产业发展竞争不强“十二五”以来,受金融危机与宏观刺激性政策影响,全国产能过剩现状加剧,西部地区企业投入产出效率不断下降,产业竞争力显著降低。2010-2013年,西部地区规模以上工业企业总资产贡献率由13.63%下降到12.26%,下降了1.37%;全国和东部地区规模以上工业企业总资产贡献率仅分别下降0.68%和0.94%。同期,西部地区工业成本费用利润率由11.47%下降到7.41%,下降4.06%;全国和东部地区规模以上工业企业总资产贡献率仅分别下降1.71%和1.57%。①西部地区工业成本费用利润率下降幅度也远远大于全国和东部地区。经对比,西部地区国有及国有控股工业企业总资产贡献率、工业成本费用利润率下降幅度均大于全国和东部地区。

(四) 要素成本增加,产业发展优势弱化尽管西部地区存在一定的成本优势,但这种优势也在逐渐丧失。特别是随着西部地区发展水平的提高和城镇化进程的加快,劳动力、土地等要素成本将进一步提高。2011-2013年,西部地区工资水平一直高于中部和东北地区,但低于东部地区;工资水平增速也快于中部和东北地区。从土地价格水平来看,2010-2013年,全国东、中、西部地区地价水平差异较大,西部地区除工业用地价格外,综合用地、商业用地和居住用地价格均高于中部地区,其中商业用地价格增速高于中部地区。此外,西部地区距离东部中心市场较远,交通网络连接性较低,收费公路在公路总里程中的占比过高,现代物流业发展相对滞后,相对于东部地区,西部地区物流费用较高且物流效率较低。

(五) 有效资源缺乏,产业发展能耗较高西部地区长期形成了以高耗能工业行业为主的工业发展格局,使能源消费总量和污染物排放增长量较大。2013年,西部地区万元地区生产总值能耗为1.27吨标准煤,高于东部、中部和东北地区,是东部地区的1.81倍。万元地区生产总值能耗、万元工业增加值能耗下降幅度最小,分别为-0.48%、-1.29%,远远低于其他三大区域下降幅度。①特别是万元地区生产总值电耗,西部地区大幅上升,而其他三大区域均出现不同程度的下降。2010-2013年,西部地区工业二氧化硫排放量全国占比一直高于其他区域且呈逐渐上升态势,工业废水中化学需氧量排放量全国占比低于东部地区但高于中部和东北地区,工业废水中氨氮排放量全国占比低于东部和中部地区,而且占比同样出现大幅下降。

三、西部地区产业转型升级路径分析“十三五”时期,国家将步入经济增长“新常态”阶段,增长速度、动力和结构将发生较大改变,西部地区应重点围绕提升传统特色优势产业、大力发展现代特色优势产业和现代服务业、积极承接产业转移等重点举措来推动西部地区产业转型升级。

(一) 以提高内生发展动力为主线,提升传统特色优势产业进一步深化优势资源转换,用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业,以延伸产业链、增加产品附加值为重点,完善配套产业,提高资源产品精深加工水平。[2]一是要优化传统农牧加工业。利用西部地区丰富的特色农牧资源优势,以发展有机、绿色、无公害农产品为导向,大力发展农牧业及农副产品加工业,进一步提高西部特色农业产异化发展水平,细化西部地区特色农业的区域布局。二是要加快传统能源产业转型升级发展。按照能源绿色、低碳发展的战略方向,依据区域水资源分布特点和生态环境承载能力,严格煤矿环保和安全准入标准,推广充填、保水等绿色开采技术,积极推进煤炭分级分质梯级利用。三是要以矿产资源开发基地建设带动规模化发展。加快淘汰落后产能,鼓励关联产业、上下游企业联合、兼并重组,加大技术改造力度,提高工艺装备水平和关键材料加工能力,集约、高效开发利用西部地区有色金属、稀土、钾盐等区域优势矿产资源。四是要大力发展生态文化旅游业。以西部地区的特色旅游资源为基础,促进文化、生态、休闲、度假旅游业态的融合发展,推动旅游产业由观光旅游向观光与自然生态旅游共同发展转变。

(二) 以增强技术能力创新为支撑,发展现代特色优势产业以自主创新能力的提升和优势资源的深度转化为核心,充分发挥西安市、成都市、重庆市等中心城市的科技资源优势,大力发展高端装备制造业、航空航天和电子信息等新兴产业,推进西部地区产业结构转型升级。一是要重点发展高端装备制造业。以大型飞机项目为带动,加快大型飞机、新支线飞机、新型通用飞机的产业化进程,围绕国家特(超)高压输变电及智能电网、储能电站等工程建设,推进特(超)高压输变电设备集成化发展。二是要提升航空、航天和电子信息等高新技术产业竞争力。依托陕西阎良国家航空产业基地、贵州安顺民用航空产业国家高技术产业基地和四川航空高技术产业基地建设,加大技术创新和应用转化力度,加强信息化改造和应用水平,不断提升飞机装配、航空发动机、飞机零部件等相关产业发展。三是要发展壮大新材料和生物技术产业。充分利用西部地区资源优势和产业基础,大力发展新材料和生物产业,充分利用西部地区矿产资源优势,大力发展稀土、钛及钛合金等稀有金属、碳纤维、电子级硅材料、新型生物材料产业,尤其是在生物医药和生物育种两大产业领域,加速基因治疗药物、新型疫苗和诊断试剂、现代中药等创新药物和特色生物医学工程产品产业化生物技术创新和产业开发。

(三) 以加强配套服务能力为目的,大力发展现代服务产业以提高产业配套能力与产业结构特征为导向,进一步加快生产性服务业发展,努力提高现代服务业的比重和水平,促进产业发展由生产制造型向生产服务型转变。一要进一步发展壮大各类金融机构,支持国内外商业银行在西部地区的发展,吸引金融机构在重庆市、成都市、西安市等重点城市设立区域总部、职能总部和分支机构,大力发展消费金融公司、基金管理公司,积极稳妥发展小额贷款公司和融资担保公司等机构,加快融资租赁服务业发展,进一步完善县域金融体系。二要以降低物流成本和提高产业配套发展能力为导向,加强物流基础设施网络建设,推动物流业与其他产业联动融合发展,通过优化物流园区空间布局,加强现代物流基础设施建设,建立交通运输、信息交流和仓储配送等物流平台,整合物流资源,形成立体式现代化综合物流体系。三要建设开放式电子商务信息平台,鼓励对现有商业设施、邮政便民服务设施等的整合利用,加强共同配送末端网点建设,推动社区商业电子商务发展。推进农村电子商务发展,积极培育农产品电子商务,鼓励网上购销对接等多种交易方式。支持面向跨境贸易的多语种电子商务平台建设、服务创新和应用推广。

(四) 以促进产业升级配套为导向,积极承接有序转移产业进一步依托资源优势和各类成本优势,积极加强区域和国际合作,以促进产业升级为导向,选择性地承接国外和东部地区产业转移。[3]一是要合理选择产业承接方向,优化承接产业转移领域和结构,采取补链承接、提升承接、延伸承接等多种方式,高起点、高标准、高环保门槛承接装备制造、现代服务业、农牧产品加工业等,提升西部地区产业发展水平。二是要充分利用西部地区土地、劳动力等要素成本低、具有发展劳动密集型产业的比较优势,积极承接纺织、服装、电子加工等劳动密集型产业,扩大非农就业规模,提升开放型经济水平。三是按照产业发展需要,积极承接引进具有尖端技术水平的先进装备制造业,加大对西部装备制造、航空航天、电子信息、新材料、生物技术等产业改造提升力度,不断提高装备制造业技术研发、成果转化和产业化能力,促进西部地区装备制造业的转型与升级。四是积极承接先进加工制造能力,改造钢铁冶金、化工、农牧产品加工等传统产业,提升加工制造水平和市场竞争力,不断延伸产业链,完善产业配套。发挥广西桂东、重庆沿江、宁夏银川承接产业转移示范区的带动作用,继续推进西部地区承接产业转移示范区建设。同时,鼓励东西部地区共建共管产业园区和产业承接园区,积极支持中新生态产业园、中德生态产业园、中欧合作示范园区等产业园区落户西部。

注释:

① 数据来源:根据《中国统计年鉴》(2011-2014) 数据计算而得。

② 装备制造业包含7个二位数产业,分别为金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,交通运输设备制造业,电气机械及器材制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业。

③ 数据来源:根据《重庆市统计年鉴》(2010年和2014年)和《四川省统计年鉴》(2010年和2014年)数据计算而得。

| [1] | 魏后凯, 赵勇. 深入实施西部大开发战略评价与政策建议[J]. 开发研究, 2014(1): 1–7. |

| [2] | 魏后凯. 中国区域政策:评价与展望[M]. 北京: 经济管理出版社, 2011: 2. |

| [3] | 魏后凯, 高春亮. 中国区域协调发展态势与政策调整思路[J]. 河南社会科学, 2012(1): 73–81. |