截至2016年6月,中国网民规模达到7.10亿,其中,微博用户规模为2.42亿。①微博主打陌生人社交,通过人与人之间的“关注”“被关注”网络来传播信息,对传统媒介环境下“语言单一的中心神话、中心意识形态的向心力量提出了强有力的挑战”[1],以往传统媒介时代以精英为主导的“传-受”话语模式被彻底打破,每一个独立的个体,都能够成为一个自媒体平台,拥有大众信息传播过程中的话语权。微博因其便捷性、及时性与互动性等特点,“掀起了社会舆论新的波澜,140个字迸发出前所未有的能量,成为普通网民表达关切、伸张正义和呼吁权利的重要窗口”[2]。随着微博用户规模的稳步提升,微博平台的问责监督、政策与决策执行相关争议、围观引发的群体性事件等成为了公民政治参与的主要形式,拓展了公众的话语渠道,但同时由于公民政治参与素养有待提升,微博平台舆论发酵所产生的“蝴蝶效应”,给舆论的监管和引导带来新的变数。因此,对当前微博平台中国公民政治参与现状及公民有序政治参与的对策研究显得尤为重要。

一、研究综述公民微博政治参与,亦被称为公民微博参与,是指公民借助于微博平台表达利益诉求和意图,并通过微博所引起的叠套传播,试图影响政治决策和从事公共政治生活的行为。

微博是社交媒体的一种典型应用,它允许用户创造和自主交互内容[3],因其泛在性和便捷性,能够改变组织、群体与个人的沟通范式[4],是一种能给予用户极大参与空间的新型在线媒体[5]。基于此,学者还对微博政治参与进行了相关的理论分析。新加坡学者郑永年论述了信息技术如何能够在事实上影响公民参与,并用一些事实案例来详细阐释了基于互联网的公民参与是如何影响中国政治的。[6]周晔基于政治参与的视角对微博的政治功能进行了系统深入的分析。[7]胡佳渝以两会期间发生的事件为例,阐述了微博对政治的作用和影响。[8]刘丹丹则通过梳理微博问政在中国的兴起与发展指出微博问政是公民政治参与的创新路径,并系统研究了微博问政在创新公民政治参与的困境及相应对策。[9]杜仕菊和曹娜通过分析微博对公民政治参与的影响与微博政治参与中存在的问题,提出了推进微博时代公民政治参与民主化进程的对策。[10]孟卧杰和唐鸣通过制定政治参与的效度及其评价标准,分析了当前制约公民微博政治参与效度提升的主要因素,并系统提出了提升公民微博政治参与效度的路径——物质保障、机制引导、能力提升与制度建构。[11]杜智涛和付宏等通过实证分析对中国网络政治参与主体的特征进行了剖析。[12]由于微博传播主体的草根化,促使了话语权的变更。“140字”的简短信息以及移动终端的泛在性,使普通大众就身边所发生的事件能随时随地发布信息,传播信息与报道新闻也不再是大众媒体独有的使命与责任,微博传播内容去中心化的特征,使得草根阶层的话语权得到空前释放,微博也成为社会舆论的源头和发酵池。它带来了人与人、人与组织、人与社会之间的更多互动,每一个人都可以成为一个传播、表达的媒体平台。[13]微博依靠短短140字便迸发出前所未有的能量,“粉丝超过100,就好比一本内刊,超过10万,就是一份都市报,超过100万,就是一份全国性的报纸”[14]。因此,微博成为了社会舆论扩散的推进器。微博也因此拓展了公民政治参与的渠道,为公民政治参与提供了机遇。

上述相关研究主要围绕以下三个方面:一是将微博作为社交媒体的应用典型,分析其在解构与重构政治参与生态中的作用;二是对微博公民政治参与的功能、作用、渠道及存在的问题进行了相关分析;三是从微博的社会舆论动员作用,分析了其对公民政治参与渠道的拓展。上述相关研究大多基于传播学视角的理论分析,而缺少数据实证的支撑。基于此,本研究以大样本的调查数据为基础,探讨微博平台公民政治参与的现状,通过系统分析的方法,提出微博平台公民有序政治参与存在的困境,并从政策视角与公民教育视角提出公民微博有序政治参与的对策建议。

二、中国公民微博政治参与的现状研究的数据基于2013年12月北京大学新闻传播学院谢新洲组织的“社会化媒体用户行为调查”,研究采用分层抽样和简单随机抽样相结合的方法,男女比例为55:45,年龄范围为14~64岁,东西部网民比例为2:1,同时兼顾各职业分布。回收有效问卷3 000份。

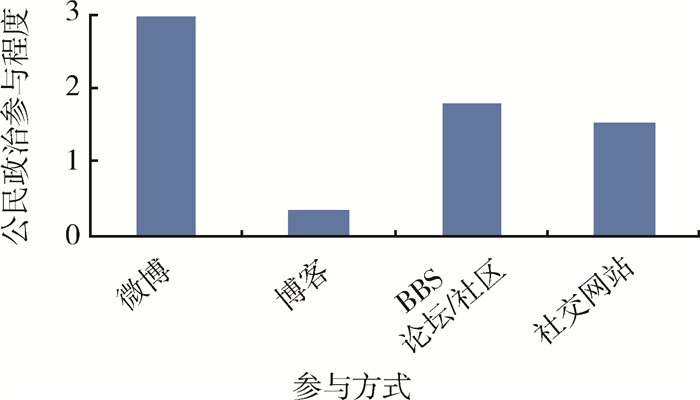

(一) 微博成为中国公民政治参与的主要渠道通过分析发现,利用微博进行政治参与的程度最高,其次是BBS论坛/社区,再次是社交网站,博客政治参与的程度要明显低于其他社会化媒体平台,如图 1所示。

|

图 1 微博平台公民政治参与程度凸显图 |

(二) 中青年中低等收入者是中国公民微博政治参与最活跃群体

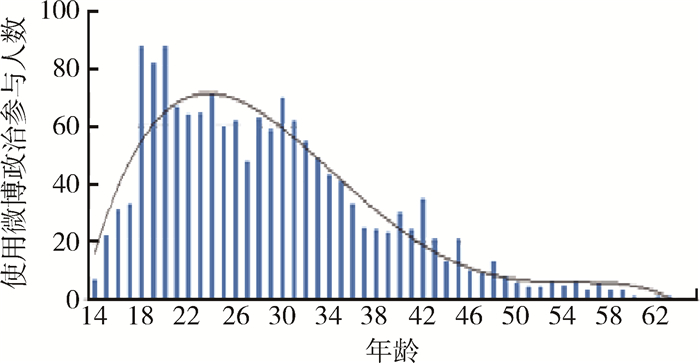

微博使用者比较多的集中在18~44岁的年龄范围内。可以看出,微博使用与年龄没有明显的正相关或负相关的关系,中青年是微博使用的主力,占据了使用者的大部分。利用微博进行政治参与的人群年龄阶段18~44岁分布人数,如图 2所示,18~20岁年龄阶段的公民,利用微博进行政治参与的人数明显高于其他年龄阶段。

|

图 2 使用微博进行政治参与的公民年龄分布 |

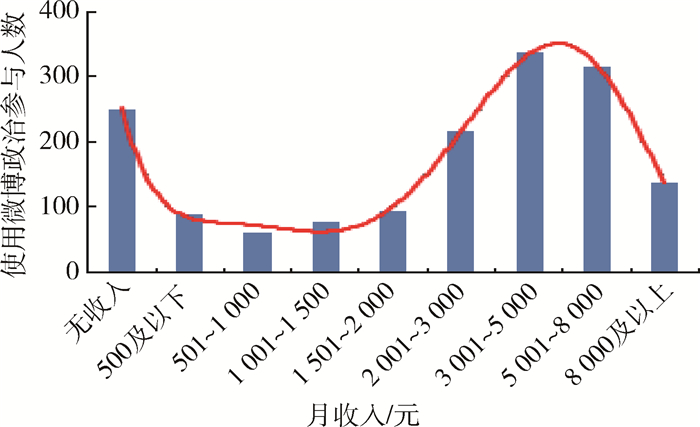

收入对于微博政治参与的影响曲线总体呈现U形。以月收入2 000元为拐点,收入2 000元以下的群体收入越高,微博的使用率越低,收入2 000元以上的群体随着收入的增长,微博的使用率也急速增长。月收入8 000元以上的人群是微博的主要用户群体。这与之前的年龄有一定的关系,月收入8 000元以上的人群在工作上会取得一定的成就,他们没有时间使用即时通讯网络与朋友进行互动,但是需要微博去获取信息与新闻。使用微博进行政治参与公民的收入集中于两端,如图 3所示。另外,无收入至收入2 000元以下的低收入人群是微博的主要用户群体。因为无收入与低收入人群多为年轻人,他们多为大学生和刚刚工作的白领,他们对网络的使用受周围人际关系影响较深,周围的朋友、同学、同事如果都在使用微博的话,加入微博可以让他们直接导入朋友圈子,而省去了在其他网络重新建立人气与关系圈的麻烦。总之,可以看到,中青年、中等收入者为使用微博政治参与的主要人群。

|

图 3 使用微博进行政治参与的公民收入分布 |

(三) 18~24岁的年轻人是影响公民有序政治参与的主要群体

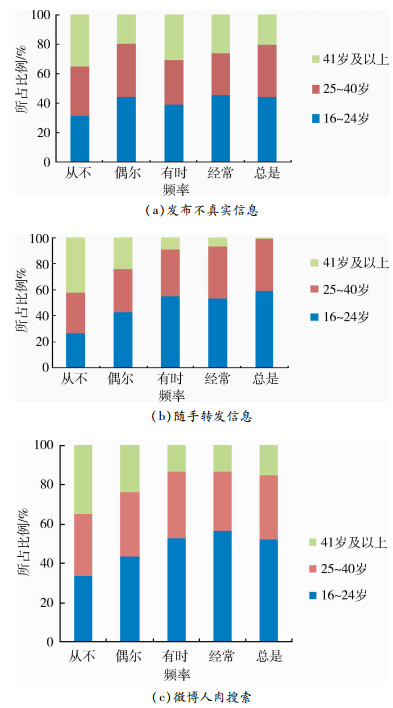

公民有序参与是指公民出于维护自身利益或公共利益的考虑,在认同现有政治制度的前提下,通过合法、合理的途径和制度化的渠道,按照法定的组织程序有层次地影响政府决策的行为活动,它是一种制度化、规范化、程序化的参与形态。公民有序参与应是依法、理性、适度地影响政府决策的良性的公民参与行为。[15]然而,在微博公民政治参与活跃的中青年人群中,18~24岁的年轻人正处于成长阶段,独立的思想体系与价值观尚未建立,有效参与政治活动的公民素养还未形成,他们愤世嫉俗,但缺乏解决问题的能力与地位;他们热情但冲动、盲从且偏激,如图 4所示。结合图 2,不难发现18~24岁青年是通过微博平台发布不真实信息、随手转发信息、参与人肉搜索的主要群体。他们在微博平台上表现出活跃性、煽动性,是影响微博平台公民政治参与有序性的主要群体。

|

图 4 不同年龄段的人微博使用情况 |

三、中国公民微博政治有序参与的困境

在微博平台中,政治参与的主体主要包括以新意见阶层为主体的广大普通博主、大V为意见领袖的政治精英和基于共同的兴趣爱好或者共同的利益诉求而结成的政治共同体。在传统网络政治参与过程中,大多数网民只是以“观众”身份出现,而微博平台的参与更具影响力,即使不发表意见而只是转发,也能极大扩展信息的影响力。基于“关注”和“粉丝”的特殊聚集形式,极大地促成了多媒体共振与舆论的发酵,使虚拟人际传播的效果无限放大。

(一) 社会阶层的多元异质性带来微博政治参与的群体极化群体极化 (Group Polarization),最早是由James Stoner于1961年发现群体讨论时的现象提出,“它是指在群体中进行决策时,人们往往会比个人决策时更倾向于冒险或保守,向某一个极端倾斜,从而背离最佳决策。在某些情况下,如果群体中谨慎保守人数占多数做出的决策就比个人更保守,群体决策偏向保守一端,成为谨慎偏移;但在更多情况下,群体决策偏向冒险的一端,比个体决策更倾向于冒较大风险。虽然风险决策会有较高的回报,但是失败的决策常常带来灾难性的后果”[16]。凯斯·桑斯坦指出,“群体极化正发生在互联网上”[17],因为“公众总会通过政治参与来寻求高效的政治体系和高素质的决策者,敦促他们时刻保持蓄势待发的状态,随时掌握经济社会的发展状态,及时领会群众的利益要求并通过畅通无阻的上效下行渠道来获取和发送政策信息”[18]。这也是任何公民政治参与的基本动机,即使是在虚拟的微博平台,“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关”[19]。然而,随着社会主义市场经济的发展,市场经济的竞争性和交换性会促使中国从单一的同质的特征转化为异质多元的特征。这些阶层会占据着不同的社会资源,从而产生不同的利益群体,并在一定程度上代表和反映那部分的公众利益和诉求。多元的利益阶层与利益结构,使得利益主体需要寻找自己不同于别人的利益追求,而社会资源的有限性决定了公民必须通过利益表达去争取和实现自己的利益追求。从而带来微博平台中公民政治参与的群体极化现象——他们基于相同的爱好、相似的背景所产生的相同话题和讨论的用户圈子,可以轻易且频繁地沟通,在大V意见领袖所构建的舆论场阈中,会相信因话题所带来的舆论导向,即使是本无既定想法的微博用户,最后也会参与群体的狂欢,甚至铸成大错并带来混乱。

(二) 数字鸿沟导致导致微博政治参与的非理性行为加拿大学者克洛德·盖尔曾警告说,信息社会可能会产生新的等级分化,形成两个等级:“拥有并可以充分利用网络信息的人所构成的‘信息富人’阶层,以及因没有条件购买硬件设备和利用网络的人所构成的‘信息穷人’阶层。获取信息能力的两级分化会造成政治参与的不平等。‘信息富人’掌握和控制着大量信息,可以有效地参与和影响政治;而‘信息穷人’则会被排斥在主流社会之外,处于政治的边缘”[20]。尽管微博平台中公民政治参与的应然状态是公平、自由和民主的,但是实然状态却是由于“信息富有者和信息贫困者之间的鸿沟”[21]的加深,公民之间的参与权利也同样出现了分化和不平等,进而导致表达民意理想与数字鸿沟现实之间产生明显冲突。数字鸿沟冲击着公民的网络权利,也威胁着微博平台中的公民政治参与,导致公民政治参与的不平衡。数字鸿沟不仅仅停留在“经济层面”,更深入文化层面,这个文化层面主要指的是媒介素养,即参与者的媒介素养问题。微博平台的UGC (用户生产内容) 模式的便利性、无代价参与以及虚拟性带来的群体感染效应,极易造成“无知”状态下的站队现象、急于发声和群体谩骂等非理性行为。

(三) 微博谣言不断敲响微博政治有序参与的警钟微博用户可以任意发布、获取信息,自由交流意见,其“自媒体”性,使得公民享有充分的信息自由权,甚至可能导致自由过度,从而导致信息的传播交流在一定程度上脱离政府的控制和管理。“没有一个明确的中央权力机构能一手接管互联网。”[22]微博平台的虚拟和开放还会导致公民的社会责任感下降,使公民冲破道德底线,成为舆论狂欢的始作俑者。近年来的“抢盐风波、军车进京、蛆橘事件、山西地震谣言、响水县爆炸谣言”等,无不为微博平台中的公民政治参与的混乱状况敲响警钟。

四、中国公民微博政治有序参与的对策通过前文分析,25~40岁年龄段的人,利用微博平台进行公民政治参与的活跃程度仅次于18~24岁的年轻人,该年龄段的人已步入社会,年龄增长与新生事物的敏锐度呈负相关,但同时也是推动中国公民社会发展的主要力量,因此,应规范引导其参与行为,进一步培育他们利用微博进行政治参与的意识,通过政府及相关管理部门的两微一端应用,鼓励他们建立网络空间的话语权,从而发挥他们在微博平台进行有序化的公民政治参与的表率作用。而18~24岁的年轻人正处于大学阶段,他们不仅是微博平台公民政治参与最为活跃的群体,也是参与能力亟待提升的群体,对于这一群体应加强公民教育、媒介素养教育,提升他们利用微博平台进行政治参与的效能,促进微博平台公民政治参与的有序化,为营造良好的网络舆论生态奠定基础。

(一) 完善法制建设引导微博政治参与行为促进微博平台公民政治有序参与,法制微博应用是保障与前提,促进微博信息传播的秩序化是一种法制化的状态,规范是微博用户群体的自我约束。公民政治参与的法制化需要政府来把关,秩序化需要技术保障,规范化需要公民的理性与智慧。

中国自1994年起先后出台了一系列互联网方面的法律法规,如《全国人大常委会关于维护互联网的决定》《计算机信息网络国际互联网安全管理办法》《中国互联网络域名管理办法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》《互联网信息服务管理办法》《信息网络传播权保护条例》《中华人民共和国电信条例》《互联网电子公告服务管理规定》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定》等。但总体来讲,中国的网络立法缺乏整体规划,网络法律规定存在盲点,现有法律可操作性不强,立法部门规章多而法规不足,因此,立法部门应充分了解微博用户的行为模式,改变立法思维。打造专业的微博信息传播监管主体,且对微博平台内容的监管“不越位、不缺位”,促进微博平台公民政治的有序参与。

尼古拉斯·巴瑞强调:“没有网络普遍接入和电脑的普及,个人电脑将会成为进一步加剧社会经济和教育不平等的工具。”[23]因此,要消除数字鸿沟以保障公民政治参与的平等权益,此外,还应加强政府电子政务建设尤其是政府信息监管部门“两微一端”的建设,将微博平台的监管纳入到“两微一端”虚拟空间管理生态体系中,积极消弭微博平台相关舆论的噪音,促进微博平台舆论生态的良好发展,为微博用户的公民政治参与提供良好的环境,促进微博平台公民政治的有序化参与。

(二) 加强理性公民教育提升微博政治参与效能在中国自长达两千多年封建制度与专制统治下,老百姓所遵守的是“非礼勿视、非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”的奴隶主义。[24]导致中国公民的意识普遍不够成熟,李慎之便断言:“千差距,万差距,缺乏公民意识,是中国与先进国家最大的差距。”[25]但公民意识并不是随着公民资格的获得而自然而然地具备的,它依赖于专门的公民教育。

中国普通民众公共事务的参与意识与参与能力亟待提高,但随着微博等互联网应用技术的普及,获得参与渠道的普通民众,极易在虚拟世界中迷失自我,被卷入网络暴力的漩涡,沦为信谣、造谣、传谣者。因此,网络谣言的泛滥,凸显了公民教育的重要性。首先,公民教育就是要培养国家和社会发展所需的公民,因此,在日益普及、便捷的网络环境下,“自上而下”的公民教育目标不可或缺,社会各界以及政府相关部门,不可放任自流,而应该建立科学、规范的公民教育体系,制定公民网络行为规范,从而为网络环境的净化奠定基础。其次,网络泛在环境下,更应该加强对信息接受者的引导,促进其对信息识别素养的提高,从而能够借助于微博平台积极主动地参与到社会公共生活中。同时,信息监管部门的管理对于网上所呈现的信息的把控,显得尤为重要。不仅能够从源头上净化网络环境,而且通过对信息的监管,还能够促进信息接受者不至于受谣言的蛊惑,成为传谣、信谣者,这本身就是推动理性公民素养养成的一股最为基本的力量。最后,政府及社会各界,应该从技术、制度以及文化等多层面积极引导公民的网上行为,促进其参与能力的提高,减少普通公民被动地被卷入网络谣言的漩涡。

无论是强调做一个有信息识别素养网民,还是要激活网络的自净功能,其关键因素还是提高微博用户的公民素养。因为,互联网环境乱象丛生,折射出中国对理性公民培养的不足。正是由于信息识别的理性不足,才会有在接受信息时的盲信盲从。因此,“要切实防止网络谣言对社会带来不良影响,最终需要我们培育理性的公民,使网民在面对大量的信息冲击时不致迷失自己,不致受到欺骗和蛊惑而不自知,促使网络谣言不攻自破。所以,理性公民教育是促使最大限度减少网络谣言的长效路径”。[26]

五、结语微博信息传播的便捷性、及时性与互动性,使其成为社会化媒体时代影响稳定且日益扩大的载体。它不仅是汇聚民意、反映民情的重要平台,也是贯彻群众中国共产党的路线必须争取的重要阵地,更是最为活跃的公民政治参与渠道之一,分析微博平台公民政治参与的现状,剖析当前中国公民微博有序政治参与的困境,加强和创新对微博的应用和管理,建设微博平台公民有序政治参与的环境,是对中国政治生态重构的重大课题,也是国家信息安全战略下构建国家战略传播体系亟待解决的问题。

注释:

① 参见:中国互联网信息中心 (CNNIC) 2016年8月发布的第38次中国互联网发展状况统计报告。

| [1] | 刘康. 对话的喧声:巴赫金的文化转型理论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1995: 106. |

| [2] | 谢新洲, 安静, 田丽. 社会动员的新力量: 关于微博舆论传播的调查与思考[N]. 光明日报, 2013-1-29(15). |

| [3] | ANDERAS M K, MICHAEL H. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media[J]. Business Horizons, 2010, 53(1): 59–68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003 |

| [4] | JAN H K, IAN P M, BRUNO S S. Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media[J]. Business Horizons, 2011, 54(3): 241–251. doi:10.1016/j.bushor.2011.01.005 |

| [5] | Spannerworks. What is social media[EB/OL]. (2011-03-22)[2016-10-02].http://wenku.baidu.com/view/f631b4daa58da0116c17491b.html. |

| [6] | 郑永年. 技术赋权:中国的互联网、国家与社会[M]. 北京: 东方出版社, 2015: 103-149. |

| [7] | 周晔. "微博"的政治功能分析——基于政治参与的视角[J]. 唯实, 2011(5): 47–50. |

| [8] | 胡佳渝. 从2011年"两会"看微博对公民政治参与的影响[J]. 东南传播, 2011(5): 134–135. |

| [9] | 刘丹丹. 从微博问政谈公民政治参与的路径与创新[J]. 郑州航空工业管理学院学报 (社会科学版), 2012(4): 150–153. |

| [10] | 杜仕菊, 曹娜. 论微博时代的公民政治参与[J]. 上海社会主义学院学报, 2012(1): 56–60. |

| [11] | 孟卧杰, 唐鸣. 我国公民微博政治参与的效度提升问题研究[J]. 理论导刊, 2016(5): 4–9. |

| [12] | 杜智涛, 付宏, 任晓刚. 中国网络政治参与主体的特征——基于多项式回归模型的实证分析[J]. 北京航空航天大学学报 (社会科学版), 2014,28(9): 1–7. |

| [13] | 谢新洲, 安静, 杜智涛. 新媒体时代:舆论引导的机遇与挑战[J]. 新华文摘, 2012(11): 146–149. |

| [14] | 百度文库. 微博舆情与危机传播管理[EB/OL]. (2013-02-16)[2016-09-26]. http://wenku.baidu.com/view/4608a2c358f5f61fb73666e3.html. |

| [15] | 付宏. 基于社会化媒体的公民政治参与[M]. 北京: 国家行政学院出版社, 2013: 26. |

| [16] | 祝华新, 胡江春. 2010年中国社会形势分析与预测[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2009: 252. |

| [17] | 凯斯·桑斯坦. 网络共和国: 网络社会中的民主问题[M]. 黄维明, 译. 北京: 新华书店出版社, 2003: 50. |

| [18] | 李金河, 徐峰. 当代中国政治参与和决策科学化[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 183-184. |

| [19] | 中国中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯全集:第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 1956: 82. |

| [20] | 李斌. 网络政治学导论[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2006: 205. |

| [21] | 石磊. 新媒体概论[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2009: 106. |

| [22] | 威廉·J·米切尔. 比特之城: 空间·场所·信息高速公路[M]. 范海燕, 胡泳, 译. 上海: 三联书店, 1999: 150. |

| [23] | 张雯雯. 我国公民网络政治参与法律问题研究[D]. 兰州大学, 2012. |

| [24] | 朱晓宏. 公民教育[M]. 北京: 教育科学出版社, 2003: 1. |

| [25] | 李慎之. 公民教育之必要[J]. 教育科学论坛, 2003(6): 1. |

| [26] | 刘杰. 网络环境的生成机理与治理之策[EB/OL]. (2012-04-17)[2016-09-28]. http://opinion.people.com.cn/GB/17676930.html. |