文章信息

- 韩玲, 张云飞, 滕中秋, 阚飙, 秦天.

- Han Ling, Zhang Yunfei, Teng Zhongqiu, Kan Biao, Qin Tian

- 1950-2021年中国斑疹伤寒流行特征分析

- Epidemiological characteristics of typhus in China, 1950-2021

- 中华流行病学杂志, 2023, 44(3): 430-437

- Chinese Journal of Epidemiology, 2023, 44(3): 430-437

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.cn112338-20220805-00690

-

文章历史

收稿日期: 2022-08-05

斑疹伤寒(typhus)是一种全球性的人畜共患自然疫源性疾病,曾多次引发区域性流行,主要分布在热带、亚热带和温带地区,在北美洲、南美洲、亚洲、非洲、大洋洲、欧洲、地中海地区均有病例报道[1]。斑疹伤寒包括流行性斑疹伤寒(epidemic typhus)和地方性斑疹伤寒(endemic typhus),病原体分别为普氏立克次体(Ricettsia prowazekii)和莫氏立克次体(Ricettsia mooseri)。流行性斑疹伤寒主要由体虱传播,地方性斑疹伤寒主要经鼠蚤传播。目前我国斑疹伤寒为丙类传染病,是我国唯一列入法定报告传染病的立克次体病。

已有文献对我国斑疹伤寒流行病学特征的分析主要开展于斑疹伤寒主要流行区,多局限于单一省份或城市,如云南[2]、河北[3]、河南[4]、山东[5]、陕西[6]等,且时间跨度较短。本研究基于我国31个省份1950-2021年的斑疹伤寒报告数据,对斑疹伤寒的时间、人群、空间分布特征和诊断情况进行分析,探讨我国斑疹伤寒防控工作面临的问题及挑战,提出应对策略。

资料与方法1. 资料来源:采用的1950-2003年我国31个省份斑疹伤寒总发病死亡数据和分省数据下载于中国公共卫生科学数据中心传染病历史数据库。2004-2021年斑疹伤寒资料来自于中国疾病预防控制信息系统传染病报告信息管理系统。病例类型包括斑疹伤寒临床诊断病例和实验室诊断病例。其中,只有2004-2021年的数据包含斑疹伤寒分月份、分区(县)信息以及病例发病日期、诊断日期、年龄、职业和性别信息(2004年的病例发病/诊断日期记录有缺失)。

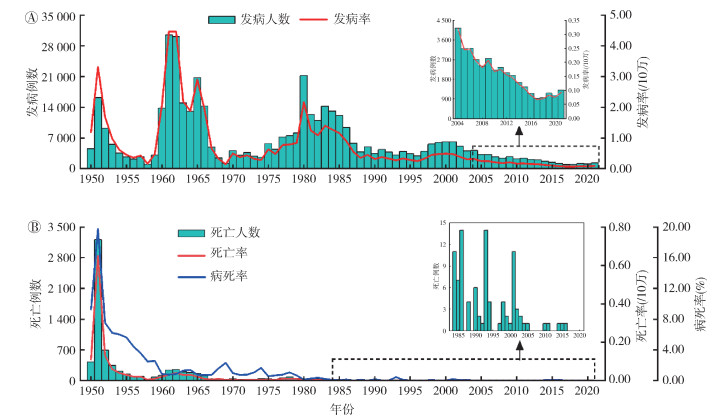

2. 计算公式及相关定义:发病率指人群中斑疹伤寒新发生病例出现的频率;病死率指因斑疹伤寒死亡数占该病患者数的比例。划分3-5月为春季,6-8月为夏季,9-11月为秋季,12月至次年2月为冬季。以秦岭-淮河为界将我国地理区域划分为北方和南方,秦岭-淮河以北为北方,以南为南方。在分析各省份斑疹伤寒病例报告数据的月发病特征时,由于不同省份斑疹伤寒发病率差异较大,采用极差标准化法对各省份斑疹伤寒月发病率进行标准化处理,使不同省份斑疹伤寒月发病率的取值范围为[0, 1][7]。公式:

式中,月发病率i表示某省份第i月份的斑疹伤寒发病率,月发病率最大值和月发病率最小值分别表示该省份在一年12个月中斑疹伤寒发病率的最大值和最小值。

3. 统计学方法:采用Excel 2010软件整理数据。采用ArcGIS 10.2软件对斑疹伤寒的发病情况和死亡情况进行可视化。采用R 4.1.1软件对斑疹伤寒发病变化趋势进行Mann-Kendall检验,采用Excel 2010软件对斑疹伤寒的季节聚集特征进行圆形分布分析。双侧检验,检验水准α=0.05。

结果1. 时间分布:

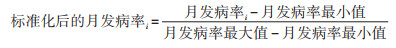

(1)总体趋势:1950-2021年,我国31个省份共报告斑疹伤寒发病数452 965例,年均发病率为0.76/10万。以1986年为界,我国斑疹伤寒发病可划分为两个阶段。1950-1986年流行态势较为严重,其中有14年报告发病数均过万,具体时间和地区分布:1951年全国斑疹伤寒报告发病数达16 244例,主要分布在云南、吉林、四川、江苏、贵州和黑龙江地区;1952-1958年报告发病数逐渐下降,但自1959年起快速升高,并在1960-1966年连续7年报告发病数过万,主要分布在黑龙江、吉林、辽宁、新疆、甘肃和内蒙古地区,其中,1961年和1962年报告发病数均超过3万;此后报告发病数显著降低,但自1975年起又有所升高,并在1980-1985年连续6年报告发病数过万,主要分布在河南、辽宁、新疆和山东地区。自1986年后,我国报告发病数显著降低,在2017年降至最低水平后,2018-2021年又有所回升。Mann-Kendall趋势检验结果表明,2004-2021年,大部分省份斑疹伤寒发病率呈下降趋势,但安徽、湖北、湖南、浙江、甘肃、四川、陕西、贵州、江西地区发病率呈上升趋势,其中,安徽、湖北、湖南地区发病率的上升趋势有统计学意义(P < 0.05)。青海地区在2004-2021年未报告斑疹伤寒病例。见图 1A。

|

| 图 1 1950-2021年我国斑疹伤寒报告病例的发病及死亡情况 |

1950-2021年,我国31个省份共报告斑疹伤寒死亡数7 339例,年均死亡率为0.02/10万,年均病死率为1.26%。1950-1966年,斑疹伤寒死亡情况出现了两次高峰,第一次高峰出现在1951年,死亡数达3 210例,死亡率和病死率分别达0.65/10万和19.80%,其中,云南省死亡数最多(2 660例,病死率为36.20%),上海市病死率最高,达66.67%(发病数18例,死亡数12例);此后死亡数、死亡率和病死率骤降;自1959年起,斑疹伤寒死亡数又有所增加,引起了第二次高峰,造成了1959-1966年年均165例的死亡。自1967年起,死亡数和死亡率显著降低,每年总死亡数均在100例以下;自1984年起,斑疹伤寒每年死亡数降至15例以下,2017-2021年无死亡病例。见图 1B。

(2)季节分布:2004-2021年,我国斑疹伤寒月均发病率先逐渐升高,至10月达到峰值后降低。分省份(报告发病数 > 30例的省份)结果表明,斑疹伤寒月发病率高峰从北方至南方逐渐向前推移。位于北方的辽宁、内蒙古、天津、山东、河南、陕西地区发病率高峰在9-11月,其中,辽宁、天津和山东地区的斑疹伤寒月发病率呈较典型的单峰分布;北京、河北、甘肃和安徽地区的发病率呈4-6月高峰和10-11月高峰的双峰分布。随着纬度向南方推移,浙江、福建、湖北地区的发病率高峰在8-9月,而四川、湖南、云南、广东、广西和海南地区的发病率高峰在6-8月。见图 2。

|

| 图 2 2004-2021年不同省份斑疹伤寒报告病例的月分布 |

斑疹伤寒报告病例的季节分布表明,2004-2021年,全国斑疹伤寒发病率在夏、秋季较高,冬、春季较低。圆形分布法分析结果表明,内蒙古、辽宁、天津、山东、陕西、安徽、江苏、湖北地区的发病高峰在秋季,而河北、河南、山西、甘肃、浙江、福建、重庆、四川、湖南、云南、广东、广西、海南地区的发病高峰在夏季。其他省份斑疹伤寒的发病无季节聚集性。

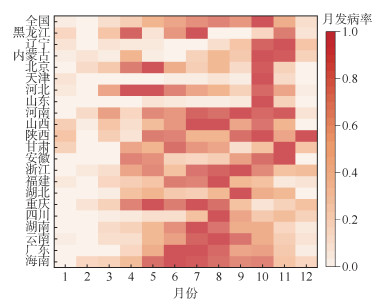

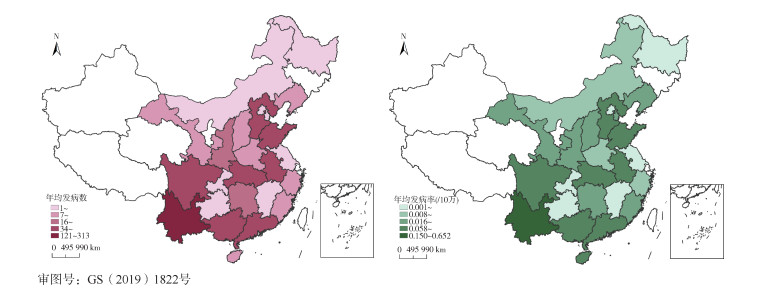

2. 地区分布:1950-2021年,我国报告斑疹伤寒发病数居全国前5位的省份依次为:辽宁(52 099例)、河北(48 288例)、新疆(47 517例)、云南(40 841例)和黑龙江(36 184例),占总病例数的49.7%。报告发病数居后5位的省份分别为:海南(1 199例)、上海(601例)、西藏(318例)、江西(243例)和重庆(87例)。见图 3。

|

| 图 3 1950-2021年我国31个省份报告斑疹伤寒年均发病数和年均死亡数 |

1950-2021年,我国报告斑疹伤寒死亡数居全国前5位的省份依次为:云南(3 069例)、黑龙江(607例)、贵州(574例)、新疆(538例)、吉林(361例)和四川(361例)。广西、西藏、江西地区斑疹伤寒死亡数均在10例以下,海南和重庆地区无死亡病例。见图 3。

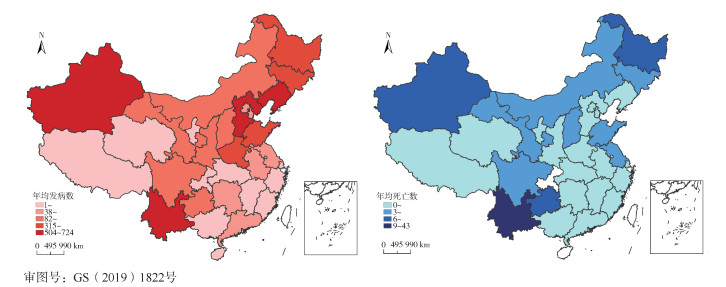

2017-2021年,我国31个省份共报告斑疹伤寒发病数5 452例,年均发病率为0.08/10万。其中,云南省报告斑疹伤寒年均发病率最高(0.65/10万),其次为安徽省(0.15/10万)、湖北省(0.14/10万)、广西壮族自治区(0.13/10万)和海南省(0.13/10万)。贵州、北京、黑龙江、江西和江苏地区报告发病数均在10例以下,吉林、宁夏、青海、上海、西藏、新疆地区未报告病例。见图 4。2017-2021年无斑疹伤寒死亡病例。

|

| 图 4 2017-2021年我国31个省份报告斑疹伤寒年均发病数和年均发病率 |

2004-2021年,我国斑疹伤寒报告发病数位居全国前5位的区(县)分布在包括云南、河北、福建、辽宁等在内的11个省份的21个区(县),其中,云南省勐腊县的发病数每年均居前5位,云南省勐海县、广西壮族自治区横县和河北省迁安市的发病数居前5位的次数超过10年,表明勐腊县、勐海县、横县和迁安市为近年来斑疹伤寒重流行区。自2016年起,安徽省英山县和湖北省金寨县斑疹伤寒报告发病数居全国前5位,并在2021年居全国斑疹伤寒发病数第2、3位。

3. 人群分布:

(1)性别特征:斑疹伤寒发病男女性别比为1.01∶1(18 529∶18 366)。2004-2006年,斑疹伤寒男性发病数较女性多,自2007年开始,女性发病数较男性多。

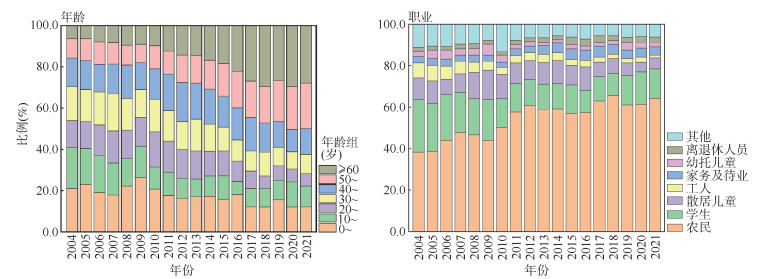

(2)年龄特征:≤9岁人群占比最大(18.9%),其次为40~49岁(14.9%)和30~39岁(14.2%)人群。逐年分析结果表明,≥50岁人群占比逐渐增加,其他年龄组占比呈下降趋势。Mann-Kendall检验结果显示,除40~49岁人群占比变化无统计学意义外,其他年龄组人群占比变化有统计学意义(P < 0.05)。见图 5。

|

| 图 5 我国斑疹伤寒报告病例的年龄和职业分布 |

(3)职业特征:发病人群职业以农民为主(50.9%),其次为学生(17.4%)和散居儿童(9.8%)。逐年分析结果表明,农民占比呈波动性升高,从2004年的38.4%升高至2021年的64.4%,升高趋势有统计学意义(P < 0.05);家务及待业、离退休人员占比呈升高趋势,学生、散居儿童和工人占比呈降低趋势,变化趋势有统计学意义(P < 0.05);幼托儿童占比降低,趋势无统计学意义(P > 0.05)。见图 5。

4. 诊断现状:2005-2021年,斑疹伤寒实验室确诊病例占总病例数的47.1%。逐年分析结果表明,斑疹伤寒实验室确诊病例占比显著降低,至2021年,占比仅为16.0%。在所有实验室确诊病例中,只有2.4%的病例在传染病报告信息中备注了实验室确诊方法,其中,绝大多数(92.6%)病例采用外斐反应检测斑疹伤寒立克次体抗体,主要以OX19菌株凝集效价大于1∶160为阳性判断标准,也有少数病例以OX2和OXK菌株凝集效价进行诊断;有3.6%的病例通过检测斑疹伤寒立克次体IgM和IgG抗体进行确诊,其中,部分病例采用间接免疫荧光试验,其他病例仅报告了抗体定性结果,未报告检测方法;另有3.8%的病例采用PCR、宏基因组测序的方法检测斑疹伤寒立克次体DNA片段。

2005-2021年,我国斑疹伤寒报告病例从发病日期至诊断日期间隔时间的中位数为6 d,但各省份有所差异,其中,北京、江西、甘肃、内蒙古及四川地区的中位数较大,均在10 d以上,河北、山东、西藏和湖北地区的中位数在5 d以下。

讨论我国自1950年以来,尽管斑疹伤寒流行态势整体好转,但仍有局部地区暴发,如云南省大理市、保山市和瑞丽市分别在2004年5-6月、2009年7-8月、2010年9月暴发地方性斑疹伤寒[8-10]。虽然目前以地方性斑疹伤寒为主[2, 11],但仍有流行性斑疹伤寒的病例报道[12-13]。我国斑疹伤寒报告发病数在2017年降至最低水平后,2018-2021年又有所回升,回升的原因可能与气候变化导致鼠类的栖息环境与地理分布发生改变、人类活动扩张导致与宿主和媒介接触机会增多、新型冠状病毒感染疫情以来发热患者需主动就诊等因素有关,具体回升原因有待于深入探讨。这些情况表明斑疹伤寒的防治是一项长期而艰巨的任务,对其监测和防治工作仍不能掉以轻心。斑疹伤寒在全年均可发病,但呈现一定的季节聚集性。我国斑疹伤寒的发病集中在夏、秋季,与已有研究结果一致[2, 4, 14-15],这与夏、秋季鼠蚤数量大量增多、鼠类活动较为活跃,同时人们会从事更多的室外活动,与鼠类和鼠蚤有更多的接触机会有关。本研究还发现不同省份斑疹伤寒的月分布模式不尽一致,月发病高峰整体呈现出从北方至南方逐渐向前推移的特点,北方的发病高峰主要集中在秋季,南方主要集中在夏季。不同类型斑疹伤寒流行的季节模式不同,流行性斑疹伤寒以体虱为传播媒介,其发生与流行主要与气候寒冷、卫生条件较差、人群密集等因素有关,主要发生在冬、春季;地方性斑疹伤寒的季节特征主要与鼠类和鼠蚤的季节消长密切相关,如河北省优势鼠种黑线仓鼠的捕获率在10月最高[16],山东省鼠类密度高峰在4-6月和9-10月[17],云南省印鼠客蚤指数在6-9月达到高峰[18],贵州省黄胸鼠和褐家鼠的种群数量及携带印鼠客蚤指数在6-7月最高[19]。

人群特征分析表明,斑疹伤寒病例中男女性比例相当,但自2007年起女性发病数逐年多于男性。≤9岁人群占比最大,但≥50岁人群发病数逐渐增加。发病人群职业以农民为主,学生和散居儿童发病也较高,且农民占比呈升高趋势。以上结果提示,女性、农民、儿童和学生是斑疹伤寒的易感高危人群,应加强对这些人群的卫生教育,增强防护意识并自觉践行良好的卫生习惯。由于斑疹伤寒宿主与媒介主要存在自然界植被茂密的森林、丘陵地带以及农田,因此,农民的暴露风险较大[6]。女性发病数的增多可能与近年来越来越多的青壮年外出打工,妇女多留守在家中,从事农事活动[7],与鼠类、鼠蚤接触的机会增多有关。此外,需要注意的是,虽然目前斑疹伤寒病例以农民为主,但随着城市化的进程以及生态旅游业的发展,越来越多的城镇居民及游客选择去郊区娱乐或度假,可能增加感染风险,目前已有游客在斑疹伤寒流行地区感染的病例报道[20-21],因此,斑疹伤寒在城镇居民和游客中的流行情况需要警惕及关注。

斑疹伤寒诊断现状分析结果表明,我国斑疹伤寒患者从发病至诊断的间隔时间较长,实验室确诊病例占比较低,提示早期诊断、尤其是病原学诊断面临挑战。早期诊断是治疗斑疹伤寒的关键,延误及未接受治疗会增加斑疹伤寒症状的持续时间、并发症发生及死亡风险[22-23]。斑疹伤寒早期诊断困难的主要原因:一是斑疹伤寒临床表现缺乏特异性。斑疹伤寒与斑点热、无形体病等立克次体病的临床表现相近而难以鉴别,也极易被误诊为肺炎、败血症、病毒性脑炎等疾病,同时可与其他经鼠类传播的疾病混合感染,导致诊断难度进一步加大。二是缺乏快速准确的实验室检测方法。本研究结果显示,我国斑疹伤寒的确诊主要依赖外斐反应,这主要是由于外斐反应采用设备简单、操作方便、成本低,但外斐反应有特异性局限,且OX19菌株凝集效价升高可见于发病后2~3周,早期阳性率偏低。而立克次体的分离培养较为困难,且对实验室和实验操作人员要求较高。间接免疫荧光法是目前诊断立克次体感染的“金标准”[24],灵敏度较好,但由于血清学交叉反应,难以与其他立克次体病进行鉴别。近年来,以PCR扩增及测序为主要手段的分子生物学技术发展迅速,逐渐被用于确诊斑疹伤寒[11-12],不仅可以快速检测出斑疹伤寒立克次体,也为快速对立克次体进行属内鉴定提供了可能[25-26]。但是,分子生物学技术对检测设备要求较高,成本较大,在基层单位的应用较为局限。因此,斑疹伤寒的早期诊断仍面临诸多挑战,需要大力加强医务人员对斑疹伤寒的诊疗水平,提高疾控系统实验室检测人员对立克次体类病原体的检测及鉴定能力,建立快速、特异性强、灵敏度高的立克次体实验室检测方法。

本研究存在局限性。由于传染病报告信息管理系统中未对斑疹伤寒进行分型报告,因此不能判断各省份不同类型斑疹伤寒的流行情况。由于流行性和地方性斑疹伤寒的临床表现及病原体的抗原性很相近,加上缺乏分型鉴定条件,我国对斑疹伤寒病原体的分型检验工作开展较少,且主要采用补体结合实验和微量凝集试验[27-28],由于抗原高度交叉,仍有很多病例不能准确分型[29]。

综上所述,本研究揭示了1950年以来我国斑疹伤寒的流行病学特征,虽然自20世纪90年代我国斑疹伤寒发病率明显降低,但仍需警惕局地暴发的风险,防控工作仍面临很多挑战,尤其是病原体的早期准确诊断问题,斑疹伤寒仍是我国值得重视的公共卫生问题。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 韩玲:论文撰写、数据整理/分析;张云飞、滕中秋:数据整理/分析;阚飙:论文修改、研究指导;秦天:经费支持、论文修改、研究指导

| [1] |

贺琪楠, 尹家祥. 鼠型斑疹伤寒流行现状及其影响因素[J]. 中国热带医学, 2019, 19(8): 790-793. He QN, Yin JX. Epidemic situation and influential factors of murine typhus[J]. China Trop Med, 2019, 19(8): 790-793. DOI:10.13604/j.cnki.46-1064/r.2019.08.19 |

| [2] |

亚红祥, 张云智, 习严梅. 云南省2005-2014年斑疹伤寒流行特征分析[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2017, 28(4): 359-361, 378. Ya HX, Zhang YZ, Xi YM. Analysis on epidemiological characteristics of typhus in Yunnan province, China in 2005-2014[J]. Chin J Vector Biol Control, 2017, 28(4): 359-361, 378. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2017.04.013 |

| [3] |

邓祖昆. 河北省2005年斑疹伤寒流行病学分析[J]. 中华流行病学杂志, 2006, 27(7): 622. Deng ZK. Analysis on epidemiological characteristics of typhus in Hebei province in 2005[J]. Chin J Epidemiol, 2006, 27(7): 622. DOI:10.3760/j.issn:0254-6450.2006.07.027 |

| [4] |

孙建伟, 黄学勇, 苏佳, 等. 1950-2015年河南省斑疹伤寒流行状况分析[J]. 现代预防医学, 2016, 43(23): 4233-4235, 4239. DOI: CNKI:SUN:XDYF.0.2016-23-003. Sun JW, Huang XY, Su J, et al. Epidemic situation of typhus in Henan, 1950-2015[J]. Mod Prev Med, 2016, 43(23): 4233-4235, 4239. DOI: CNKI:SUN:XDYF.0.2016-23-003. |

| [5] |

黄捷通, 孙桐, 李忠, 等. 山东省1992~1993年地方性斑疹伤寒流行病学分析[J]. 中国人兽共患病杂志, 1995, 11(3): 50-51. DOI: CNKI:SUN:ZRSZ.0.1995-03-018. Huang JT, Sun T, Li Z, et al. Epidemiologic analysis of murine typhus cases in Shandong province from 1992 to 1993 [J]. Chin J Zoonoses, 1995, 11(3): 50-51. DOI: CNKI:SUN:ZRSZ.0.1995-03-018. |

| [6] |

李红兵, 付海龙, 何微, 等. 1985-2016年宝鸡市斑疹伤寒流行特征分析[J]. 实用预防医学, 2019, 26(5): 597-598. Li HB, Fu HL, He W, et al. Epidemiological characteristics of typhus in Baoji City, 1985-2016[J]. Pract Prev Med, 2019, 26(5): 597-598. DOI:10.3969/j.issn.1006-3110.2019.05.024 |

| [7] |

Li ZJ, Xin HL, Sun JL, et al. Epidemiologic Changes of Scrub Typhus in China, 1952-2016[J]. Emerg Infect Dis, 2020, 26(6): 1091-1101. DOI:10.3201/eid2606.191168 |

| [8] |

王庆新, 李育民, 刘继政. 某村地方性斑疹伤寒暴发的调查[J]. 现代预防医学, 2006, 33(6): 1010. Wang QX, Li YM, Liu JZ. An outbreak of endemic typhus in a village[J]. Mod Prev Med, 2006, 33(6): 1010. DOI:10.3969/j.issn.1003-8507.2006.06.075 |

| [9] |

亚红祥, 张海林, 周济华, 等. 云南省保山市一起地方性斑疹伤寒暴发的调查[J]. 中华流行病学杂志, 2011, 32(1): 47-50. Ya HX, Zhang HL, Zhou JH, et al. An outbreak of endemic typhus in Baoshan city, Yunnan province[J]. Chin J Epidemiol, 2011, 32(1): 47-50. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2011.01.012 |

| [10] |

亚红祥, 张海林. 一起鼠型斑疹伤寒爆发疫情中患者血清恙虫病抗体检测[J]. 热带病与寄生虫学, 2014(3): 161-162. Ya HX, Zhang HL. Detection of antibody against scrub typhus in sera from patients in an outbreak of murine typhus[J]. J Trop Dis Parasitol, 2014(3): 161-162. DOI:10.3969/j.issn.1672-2302.2014.03.012 |

| [11] |

孙印旗, 董妥, 姜霞, 等. 2009-2012年河北鼠型斑疹伤寒流行概况及实验室调查分析[J]. 中国人兽共患病学报, 2015, 31(6): 552-555. Sun YQ, Dong T, Jiang X, et al. Epidemiological characterizes and laboratory investigation of endemic typhus in Hebei Province, 2009-2012[J]. Chin J Zoonoses, 2015, 31(6): 552-555. DOI:10.3969/cjz.j.issn.1002-2694.2015.06.012 |

| [12] |

赵凯, 白俊萍, 张正良, 等. 宏基因组学第二代测序技术辅助诊断流行性斑疹伤寒1例[J]. 中华传染病杂志, 2022, 40(4): 244-245. Zhao K, Bai JP, Zhang ZL, et al. A case of epidemic typhus diagnosed by metagenomic next-generation sequencing technology[J]. Chin J Infect Dis, 2022, 40(4): 244-245. DOI:10.3760/cma.j.cn311365-20211104-00383 |

| [13] |

庄立琳, 饶日春. 流行性斑疹伤寒误诊为钩端螺旋体病1例分析[J]. 中国误诊学杂志, 2008, 8(14): 3487. Zhuang LL, Rao RC. A case report analysis of misdiagnosing epidemic typhus as leptospirosis[J]. Chin J Misdiagn, 2008, 8(14): 3487. DOI:10.3969/j.issn.1009-6647.2008.14.212 |

| [14] |

Adjemian J, Parks S, McElroy K, et al. Murine typhus in Austin, Texas, USA, 2008[J]. Emerg Infect Dis, 2010, 16(3): 412-417. DOI:10.3201/eid1603.091028 |

| [15] |

Chang K, Chen YH, Lee NY, et al. Murine typhus in southern Taiwan during 1992-2009[J]. Am J Trop Med Hyg, 2012, 87(1): 141-147. DOI:10.4269/ajtmh.2012.11-0465 |

| [16] |

陈永明, 康东梅, 闫萍, 等. 河北省鼠疫自然疫源地1990-2020年小型鼠监测结果分析[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2022, 33(1): 89-93. Chen YM, Kang DM, Yan P, et al. An analysis of surveillance results for small rodents in natural plague foci of Hebei province, China, 1990-2020[J]. Chin J Vector Biol Control, 2022, 33(1): 89-93. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2022.01.016 |

| [17] |

王学军, 孙钦同, 韩英男, 等. 2010-2018年山东省国家级鼠类监测点监测报告[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2020, 31(3): 300-304. Wang XJ, Sun QT, Han YN, et al. Surveillance report of national rodent surveillance sites in Shandong province, China, 2010-2018[J]. Chin J Vector Biol Control, 2020, 31(3): 300-304. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2020.03.011 |

| [18] |

赵文红, 郭牧, 段彪, 等. 云南省盈江县印鼠客蚤指数季节消长与鼠疫流行关系[J]. 医学动物防制, 2016, 32(3): 258-260. Zhao WH, Guo M, Duan B, et al. Associations of seasonal dynamics of Xenopsylla cheopis index and plague epidemics in Yingjiang county of Yunnan province[J]. J Med Pest Contrl, 2016, 32(3): 258-260. DOI:10.7629/yxdwfz201603007 |

| [19] |

陈贵春, 龚晓俊, 鲁亮, 等. 贵州鼠疫流行地区蚤类调查[J]. 寄生虫与医学昆虫学报, 2005, 12(1): 44-47. Chen GC, Gong XJ, Lu L, et al. Invetigation on fleas in the region of plague epidemic in Guizhou[J]. Acta Parasitol Med Entomol Sin, 2005, 12(1): 44-47. DOI:10.3969/j.issn.1005-0507.2005.01.010 |

| [20] |

Takeshita N, Imoto K, Ando S, et al. Murine typhus in two travelers returning from Bali, Indonesia: an underdiagnosed disease[J]. J Travel Med, 2010, 17(5): 356-358. DOI:10.1111/j.1708-8305.2010.00438.x |

| [21] |

Raby E, Dyer JR. Endemic (murine) typhus in returned travelers from Asia, a case series: clues to early diagnosis and comparison with dengue[J]. Am J Trop Med Hyg, 2013, 88(4): 701-703. DOI:10.4269/ajtmh.12-0590 |

| [22] |

Massung RF, Davis LE, Slater K, et al. Epidemic typhus meningitis in the southwestern United States[J]. Clin Infect Dis, 2001, 32(6): 979-982. DOI:10.1086/319351 |

| [23] |

Doppler JF, Newton PN. A systematic review of the untreated mortality of murine typhus[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2020, 14(9): e0008641. DOI:10.1371/journal.pntd.0008641 |

| [24] |

张骁鹏, 李炘檑, 郑波, 等. 立克次体与立克次体病的检测与鉴定[J]. 微生物与感染, 2015(3): 194-200. DOI: CNKI:SUN:WSWG.0.2015-03-015. Zhang XP, Li XL, Zheng B, et al. Detection and identification of rickettsia and rickettsial diseases[J]. Journal of Microbes and Infections, 2015(3): 194-200. DOI: CNKI:SUN:WSWG.0.2015-03-015. |

| [25] |

于永慧, 焦俊, 付梦姣, 等. 实时荧光定量PCR同时快速检测4类致病性立克次体[J]. 寄生虫与医学昆虫学报, 2019, 26(2): 109-116. Yu YH, Jiao J, Fu MJ, et al. Simultaneous and rapid detection of four kinds of pathogenic rickettsia by quantitative real-time PCR[J]. Acta Parasitol Med Entomol Sin, 2019, 26(2): 109-116. DOI:10.3969/j.issn.1005-0507.2019.02.007 |

| [26] |

Paris DH, Blacksell SD, Stenos J, et al. Real-time multiplex PCR assay for detection and differentiation of rickettsiae and orientiae[J]. Trans R Soc Trop Med Hyg, 2008, 102(2): 186-193. DOI:10.1016/j.trstmh.2007.11.001 |

| [27] |

翟云丽, 宗红, 章绍能, 等. 西安市1950-2005年斑疹伤寒流行特征及诊疗效益评价[J]. 职业与健康, 2008, 24(11): 1065-1068. Zhai YL, Zong H, Zhang SN, et al. Epidemic features of ship fever and its diagnosis and treatment in Xi'an city during 1950-2005[J]. Occup and Health, 2008, 24(11): 1065-1068. DOI:10.3969/j.issn.1004-1257.2008.11.028 |

| [28] |

来身德, 石燕, 冯忠生, 等. 化隆县塔加乡斑疹伤寒流行的调查处理报告[J]. 现代预防医学, 2007, 34(19): 3768. Lai SD, Shi Y, Feng ZS, et al. An investigation report of typhus epidemic in Tajia township of Hualong county[J]. Mod Prev Med, 2007, 34(19): 3768. DOI:10.3969/j.issn.1003-8507.2007.19.075 |

| [29] |

常丙功, 贺金荣, 王士明. 斑疹伤寒型别鉴定的研究[J]. 中国公共卫生, 2002, 18(4): 482. Chang BG, He JR, Wang SM. Study on the type identification of typhus[J]. Chin J Publ Heal, 2002, 18(4): 482. DOI:10.3321/j.issn:1001-0580.2002.04.085 |

2023, Vol. 44

2023, Vol. 44