文章信息

- 马宁, 钟盼亮, 党佳佳, 刘云飞, 师嫡, 蔡珊, 董彦会, 胡佩瑾, 马军, 宋逸.

- Ma Ning, Zhong Panliang, Dang Jiajia, Liu Yunfei, Shi Di, Cai Shan, Dong Yanhui, Hu Peijin, Ma Jun, Song Yi

- 中国9~18岁汉族儿童青少年感知运动益处与障碍及其与校内体育活动时间的关系

- Perceived exercise benefits and barriers and their association with physical activity time in Chinese Han children and adolescents aged 9 to 18 years

- 中华流行病学杂志, 2023, 44(3): 422-429

- Chinese Journal of Epidemiology, 2023, 44(3): 422-429

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.cn112338-20220720-00647

-

文章历史

收稿日期: 2022-07-20

体育活动已被证明对儿童青少年的生理和心理健康都有很大益处[1-5]。《“健康中国2030”规划纲要》提出,要促进青少年体育活动,确保学生每天体育活动时间不少于1 h[6]。目前在中国,儿童青少年体育活动参与不足的现象仍然较为严重[7]。因此,了解影响儿童青少年参与体育活动的因素,并制定针对性措施,以提高儿童青少年参与体育活动的积极性十分必要。健康信念模式认为,感知健康行为的益处与障碍是影响个体采纳健康行为的主要因素之一,个体采纳健康行为的可能性与其对健康行为益处的感知呈正相关,与感知障碍呈负相关[8]。国外的研究也已经证明,青少年感知运动益处越高,感知运动障碍越低,越有可能达到每天进行1 h中高强度身体活动的推荐标准[9]。然而在中国,儿童青少年感知运动益处与障碍和体育活动相关研究较少。考虑到学校是儿童青少年活动的主要场所,校内体育活动的组织更容易被接受,因此,本研究利用2019年全国学生体质与健康调研数据,描述中国9~18岁汉族儿童青少年的感知运动益处及障碍,并分析其与校内体育活动时间的关系。

资料与方法1. 资料来源:选自2019年全国学生体质与健康调研资料。该调研覆盖中国31个省(直辖市、自治区),在除西藏自治区外的30个省(直辖市、自治区)中,采用分层整群抽样的方法抽取汉族学生样本。即在各调研省(直辖市、自治区)内,根据社会经济水平随机选择“好”“中”“差”3个片区,片区内分城乡采用分层整群抽样的方法,首先确定调研学校(基本沿用1985年的调研学校),再以年级分层,以教学班为单位整群抽样形成调研样本。9~18岁汉族学生根据性别和城乡特征分为4类,每岁一个年龄组,每个片区每类每个年龄组样本量应至少50名,最终收集到的样本共176 740名。本研究剔除了校内体育活动时间与感知运动益处与障碍量表信息不完整的个体,最终共163 656名儿童青少年纳入分析。其中城市学生82 607人(50.5%),乡村学生81 049人(49.5%);男生82 103人(50.2%),女生81 553人(49.8%);9~岁学生64 032人(39.2%),13~岁学生50 788人(31.0%),16~18岁学生48 836人(29.8%)。

2. 调查内容与方法:

(1)感知运动益处与障碍:参考既往文献,2019年全国学生体质与健康调研专家组对感知运动益处与障碍量表进行了简化与改编[10-11]。感知运动益处量表包含9个条目:“运动能让我更好看”“运动让我有更多能量”“运动让我觉得更快乐”“运动让我觉得有趣味”“运动让我能够认识更多朋友”“运动让我更强壮”“运动让我更喜欢自己”“运动让我有更好的身体线条”和“运动让我觉得自己更健康”;感知运动障碍包含10个条目:“我没有足够的时间”“我有太多家务要做”“没有合适的场地”“天气不佳”“我没有合适的运动服装和鞋”“我不懂运动的技巧”“我没有合适的运动器材”“我有太多功课要做”“我没有运动伙伴”和“我不喜欢运动”。以上各条目均采用Likert 5点计分(1分=非常不同意,2分=不同意,3分=不确定,4分=同意,5分=非常同意)。本研究中,感知运动益处量表的Cronbach's α系数为0.875,探索性因子分析结果显示,KMO值为0.882,共提取2个特征值,解释总方差的64.3%,各条目因子负荷为0.563~0.791;感知运动障碍量表的Cronbach's α系数为0.907,探索性因子分析结果显示,KMO值为0.925,共提取1个特征值,解释总方差的54.8%,各条目因子负荷为0.441~0.644。

(2)校内体育活动时间:根据“最近6个月,你在学校平均每天用于体育锻炼的时间是多少?(体育锻炼指参加的所有体育活动,主要包括课间操、体育课和课外体育活动)”这一问题收集儿童青少年校内体育活动时间。

(3)人口学资料及其他影响体育活动时间的家庭和学校因素:使用2019年全国学生体质与健康调研统一发放的自填式问卷调查参与者的人口学特征和其他影响体育活动的因素,主要调查内容包括城乡、性别、年龄、父母对儿童青少年在课余时间参与体育活动的态度、父母在业余时间是否喜欢参与体育活动、学校是否存在“挤占”或“不上”体育与健康课的现象等。同时,经过统一培训的检测人员采用标准化的测量方法对于儿童青少年的身高体重进行测量,并据此评估营养状况。

3. 分析指标和判定标准:

(1)感知运动益处得分、感知运动障碍得分与感知运动益处与障碍比值:感知运动益处得分为感知运动益处量表9个条目得分的平均分,感知运动障碍得分为感知运动障碍量表10个条目得分的平均分,感知运动益处与障碍比值=感知运动益处得分/感知运动障碍得分。

(2)校内体育活动时间:根据《“健康中国2030”规划纲要》的建议”[6],将校内体育活动时间分为 < 1 h和≥1 h组。

(3)营养状况:根据儿童青少年的身高和体重计算BMI,计算方法为体重(kg)除以身高(m)的平方。参照国家卫生健康委员会发布的《WS/T 586-2018学龄儿童青少年超重与肥胖筛查》[12]和《WS/T 456-2014学龄儿童青少年营养不良筛查》[13]对营养状况进行评估。

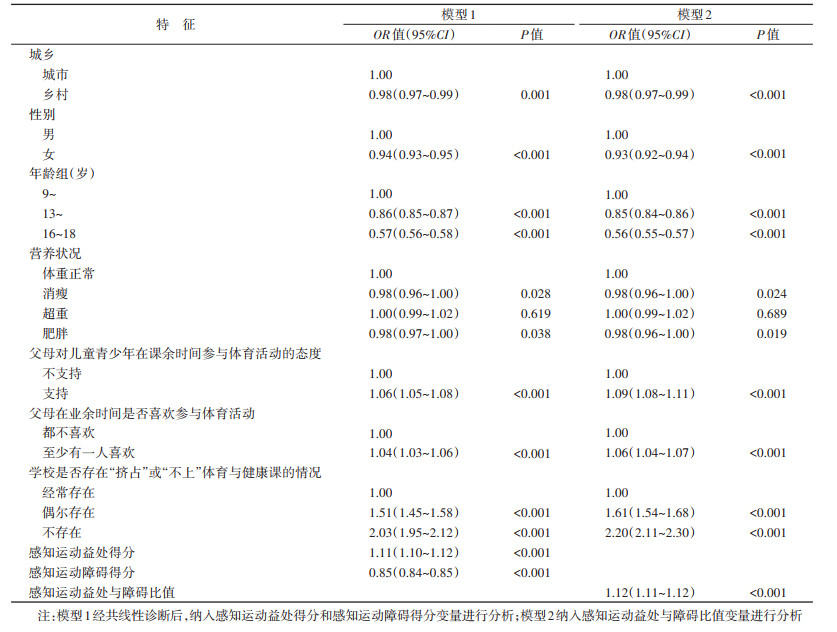

4. 统计学分析:使用Mann-Whitney U检验和Kruskal-Wallis检验比较不同城乡地区、性别、年龄和校内体育活动时间的儿童青少年感知运动益处得分、感知运动障碍得分和感知运动益处与障碍比值的差异,并使用Jonckheere-Terpstra检验分析年龄与其是否存在线性趋势。同时使用百分比堆积条形图展示感知运动益处与障碍量表各条目的选项分布情况。使用χ2检验比较不同个人、家庭和学校特征的儿童青少年校内体育活动时间的差异。由于校内体育活动时间≥1 h的报告率较高,本研究采用log-binomial回归模型,分析儿童青少年感知运动益处与障碍与其校内体育活动时间的关系[14]。参考文献[15-16],在调整城乡、性别、年龄、营养状况、父母对儿童青少年在课余时间参与体育活动的态度、父母在业余时间是否喜欢参与体育活动以及学校是否存在“挤占”或“不上”体育与健康课等影响儿童青少年体育活动时间的混杂因素后,以校内体育活动时间为因变量,模型1经共线性诊断后,纳入感知运动益处得分和感知运动障碍得分进行分析;模型2纳入感知运动益处与障碍比值进行分析。统计学分析均使用SPSS 26.0软件完成,双侧检验,检验水准α=0.05。

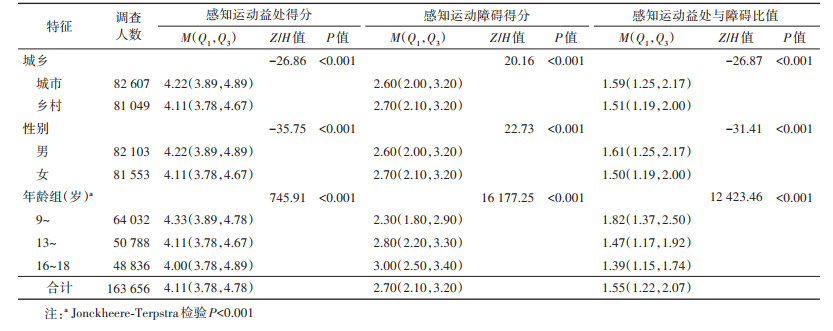

结果1. 中国9~18岁汉族儿童青少年感知运动益处与障碍现况:2019年中国9~18岁汉族儿童青少年的感知运动益处得分、感知运动障碍得分和感知运动益处与障碍比值的M(Q1,Q3)分别为4.11(3.78,4.78)、2.70(2.10,3.20)和1.55(1.22,2.07)。城市儿童青少年、男生、年龄较小儿童青少年感知运动益处得分和感知运动益处与障碍比值更高,且感知运动障碍得分更低(均P < 0.001)。见表 1。

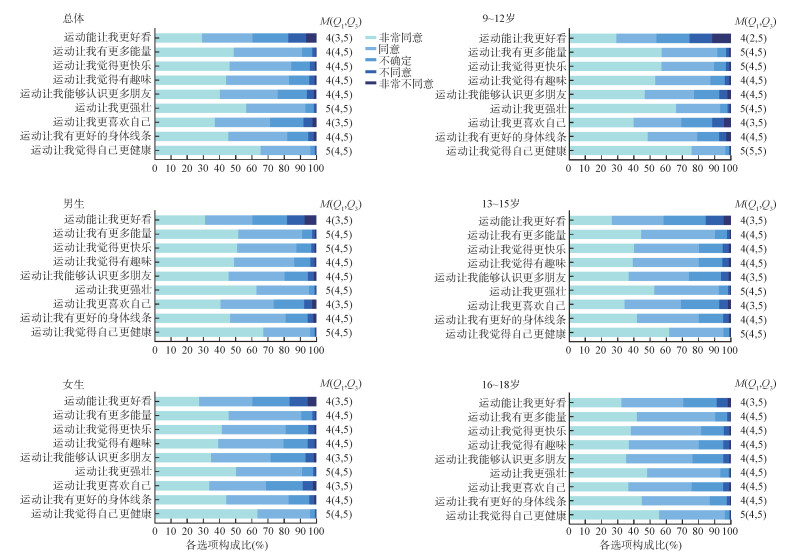

2. 中国9~18岁汉族儿童青少年感知运动益处与障碍量表条目分布状况:在所有条目中,选择“非常同意”或“同意”的比例最高的3个感知运动益处条目是“运动让我觉得自己更健康”“运动让我更强壮”和“运动让我有更多能量”。而选择“非常同意”或“同意”的比例最高的2项感知运动障碍条目是“我有太多功课要做”和“我没有足够的时间”。在不同性别和年龄的儿童青少年当中,选择“非常同意”或“同意”比例较高的感知运动益处与障碍条目与总体基本相同。在感知运动益处的9个条目当中,年龄较小儿童感知到的体育活动带来的社交和心理益处(如“运动让我觉得更快乐”)更为明显,而年龄较大青少年对于体育活动带来的身体表现方面的益处感知更为强烈(如“运动让我有更好的身体线条”)。在感知运动障碍的10个条目当中,“天气不佳”是9~12岁儿童感知到的最大的运动障碍,而“我没有足够的时间”和“我有太多功课要做”是年龄较大青少年最大的运动障碍。见图 1,2。

|

| 图 1 2019年中国9~18岁汉族儿童青少年感知运动益处条目选项分布 |

|

| 图 2 2019年中国9~18岁汉族儿童青少年感知运动障碍条目选项分布 |

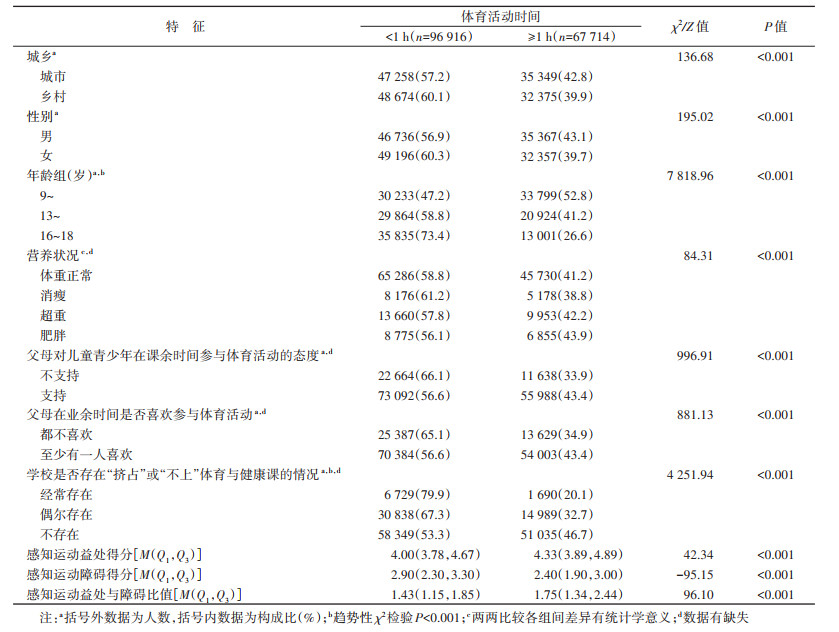

3. 儿童青少年校内体育活动时间和感知益处与障碍的关系:2019年,中国9~18岁汉族儿童青少年校内体育活动时间≥1 h的比例为41.4%。单因素分析显示,校内体育活动时间≥1 h与 < 1 h的儿童青少年相比,感知运动益处得分[4.33(3.89,4.89)vs. 4.00(3.78,4.67),Z=42.34,P < 0.001]和感知运动益处与障碍比值[1.75(1.34,2.44)vs. 1.43(1.15,1.85),Z=96.10,P < 0.001]更高,而感知运动障碍得分更低[2.40(1.90,3.00)vs. 2.90(2.30,3.30),Z=-95.15,P < 0.001]。城乡、性别、年龄、营养状况、父母对儿童青少年在课余时间参与体育活动的态度、父母在业余时间是否喜欢参与体育活动以及学校是否存在“挤占”或“不上”体育与健康课对儿童青少年校内体育活动时间有影响(均P < 0.001)。见表 2。

在建立的两个log-binomial回归模型中,模型1显示,儿童青少年校内体育活动时间与感知运动益处得分呈正相关,与感知运动障碍得分呈负相关,感知运动益处得分每增加1分,校内体育活动时间≥1 h的可能性提高11%(OR=1.11,95%CI:1.10~1.12),感知运动障碍得分每增加1分,校内体育活动时间≥1 h的可能性降低15%(OR=0.85,95%CI:0.84~0.85)。模型2显示,儿童青少年身体活动水平与感知运动益处与障碍比值呈正相关,感知运动益处与障碍比值每增加1,校内体育活动时间≥1 h的可能性增加12%(OR=1.12,95%CI:1.11~1.12)。见表 3。

儿童青少年体育活动不足的问题得到了广泛关注。在儿童青少年中实施体育活动促进计划,保证每天的体育活动时间,也已经在各层面的政策文件中得到明确[6, 17-18]。尽管达到每天校内体育活动时间1 h要求的中国儿童青少年比例有所上升,但总体仍处于较低水平[15-16, 19]。本研究结果也显示,2019年中国9~18岁儿童青少年校内体育活动时间≥1 h的报告率仅为41.4%。因此,落实儿童青少年体育活动促进计划,并识别影响他们参与体育活动的因素,在此基础上制定更具针对性的措施以增加其时间十分必要。

儿童青少年体育活动时间受多方面因素影响。除了学校层面对学生体育课程的设置和对体育教学工作的人员配备与培训和经费支持[15, 20],以及家庭层面父母对孩子参与体育活动的支持,包括鼓励、陪伴、经济支持以及自身的榜样作用之外[21],本研究结果还显示,儿童青少年个体的感知运动益处与障碍对其体育活动时间有显著影响。感知运动益处越高,感知运动障碍越低,越有可能达到每天校内体育活动1 h的目标。因此,通过健康教育的方式提高儿童青少年对体育活动益处的认识,并创设支持性环境,帮助儿童青少年克服参与体育活动的障碍,可能对增加他们的体育活动时间有益。

本研究结果显示,乡村儿童青少年、女生和年龄较大儿童青少年的感知运动益处更低,且感知运动障碍更高。既往研究也指出,这3个群体体育活动时间≥1 h的比例更低[7, 16]。提示了对该群体需要加强关注。本研究还发现,即使在校内体育活动时间 < 1 h的人群中,也有超过90%的个体感知运动益处得分高于感知障碍得分。这与之前的研究结果一致,认为感知障碍对行为的影响可能大于感知益处[22-23]。因此,除了加强儿童青少年对于体育活动重要益处的感知,对于他们参与体育活动遇到的相关障碍的解决与克服,可能是更为重要和有效的方面。

虽然不同特征的儿童青少年总体感知运动益处与障碍水平不同,但通过对具体条目的调查,本研究结果显示,不同性别和年龄的儿童青少年感知到的运动益处与障碍的重要程度排序大致是一致的。在感知益处方面,体育活动的健康收益是认可度最高的,相比之下,对“运动让我更喜欢自己”和“运动能让我更好看”持“非常同意”或“同意”看法的比例略低。对于学校和家长而言,在儿童青少年当中强化体育活动的健康收益是一方面,更重要的是,要帮助他们在体育活动中获得自信与自我认同。在感知障碍方面,本研究基本涵盖了既往文献认为的儿童青少年体育活动的主要障碍因素,包括其他义务(如学业和功课)、个人障碍(如缺乏兴趣)以及环境障碍(如天气、场地、运动器材)[11]。本研究发现,“我有太多功课要做”和“我没有足够的时间”是儿童青少年最主要的感知运动障碍,尤其是年龄较大的青少年。2021年,国务院印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》[24],“双减”政策的实施,将会为切实减轻学生的学业负担,增加他们的体育活动时间提供机会。此外,“没有合适的场地” “不懂得运动的技巧”和“没有合适的运动器材”也是阻碍青少年参与体育活动的主要因素之一,对于这些障碍,首先学校需要加大力度配备体育教师和改善场地器材建设;其次要加快统筹整合社会资源,通过促进体育场馆向学生免费或低收费开放,解决上述问题[25]。总之,改善儿童青少年的感知运动益处与障碍,提高他们的体育活动时间,需要政策和政府战略、社区、学校和父母的共同努力,通过强调体育活动的重要益处,对主要问题采取针对性措施,帮助儿童青少年克服参与体育活动的障碍。

本研究存在局限性。首先,本研究使用自填式问卷收集校内体育活动时间的信息,报告偏倚和回忆偏倚无法避免,但考虑到本调研样本量较大,客观测量不具有可行性;其次,本研究只调查了校内体育活动的时间,未包括课外体育活动时间,对体育活动的强度也未进行收集;最后,本研究是横断面研究,仅能观察到感知运动益处与障碍和校内体育活动时间之间的关联,不能确证因果关系。然而,本研究为儿童青少年体育活动影响因素的识别提供了线索,有助于未来在儿童青少年体育活动干预方案设计等方面的研究。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 马宁:统计学分析、撰写文章;钟盼亮、党佳佳、刘云飞、师嫡、蔡珊:分析/解释数据;董彦会、胡佩瑾:文章内容审阅;马军:行政支持;宋逸:研究指导、获取研究经费

| [1] |

Gunter KB, Almstedt HC, Janz KF. Physical activity in childhood may be the key to optimizing lifespan skeletal health[J]. Exerc Sport Sci Rev, 2012, 40(1): 13-21. DOI:10.1097/JES.0b013e318236e5ee |

| [2] |

Ekelund U, Luan J, Sherar LB, et al. Moderate to vigorous physical activity and sedentary time and cardiometabolic risk factors in children and adolescents[J]. JAMA, 2012, 307(7): 704-712. DOI:10.1001/jama.2012.156 |

| [3] |

Janssen I, Leblanc AG. Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth[J]. Int J Behav Nutr Phys Act, 2010, 7: 40. DOI:10.1186/1479-5868-7-40 |

| [4] |

McMahon EM, Corcoran P, O'Regan G, et al. Physical activity in European adolescents and associations with anxiety, depression and well-being[J]. Eur Child Adolesc Psychiatry, 2017, 26(1): 111-122. DOI:10.1007/s00787-016-0875-9 |

| [5] |

Esteban-Cornejo I, Tejero-Gonzalez CM, Sallis JF, et al. Physical activity and cognition in adolescents: a systematic review[J]. J Sci Med Sport, 2015, 18(5): 534-539. DOI:10.1016/j.jsams.2014.07.007 |

| [6] |

中共中央国务院. 中共中央国务院印发《"健康中国2030"规划纲要》[EB/OL]. (2016-10-25)[2022-04-10]. http://www.gov.cn/zhengce/2016-10/25/content_5124174.htm.

|

| [7] |

Zhu Z, Tang Y, Zhuang J, et al. Physical activity, screen viewing time, and overweight/obesity among Chinese children and adolescents: an update from the 2017 physical activity and fitness in China—the youth study[J]. BMC Public Health, 2019, 19(1): 197. DOI:10.1186/s12889-019-6515-9 |

| [8] |

常春. 健康教育中的行为理论[J]. 中国健康教育, 2005, 21(10): 739-741. Chang C. Behavioral theories in health education[J]. Chin J Health Educ, 2005, 21(10): 739-741. DOI:10.3969/j.issn.1002-9982.2005.10.005 |

| [9] |

Roth SE, Gill M, Chan-Golston AM, et al. Physical activity correlates in middle school adolescents: perceived benefits and barriers and their determinants[J]. J Sch Nurs, 2019, 35(5): 348-358. DOI:10.1177/1059840518780300 |

| [10] |

Robbins LB, Wu TY, Sikorskii A, et al. Psychometric assessment of the adolescent physical activity perceived benefits and barriers scales[J]. J Nurs Meas, 2008, 16(2): 98-112. DOI:10.1891/1061-3749.16.2.98 |

| [11] |

Zabinski MF, Saelens BE, Stein RI, et al. Overweight children's barriers to and support for physical activity[J]. Obes Res, 2003, 11(2): 238-246. DOI:10.1038/oby.2003.37 |

| [12] |

中华人民共和国国家卫生健康委员会. 学龄儿童青少年超重与肥胖筛查[EB/OL]. (2018-03-30)[2022-04-09]. http://www.nhc.gov.cn/wjw/pqt/201803/a7962d1ac01647b9837110bfd2d69b26.shtml.

|

| [13] |

中华人民共和国国家卫生健康委员会. 学龄儿童青少年营养不良筛查[EB/OL]. (2014-06-20)[2022-04-09]. http://www.nhc.gov.cn/wjw/pqt/201407/38b15c0a1ed444e8908e12752decaffa.shtml.

|

| [14] |

周舒冬, 郜艳晖, 李丽霞, 等. 稳健Poisson和log-binomial的GEE模型应用于非独立数据的研究[J]. 中华流行病学杂志, 2014, 35(4): 449-452. Zhou SD, Gao YH, Li LX, et al. A simulation/case study under the use of robust Poisson and log-binomial model with generalized estimating equation models regarding non-independent data[J]. Chin J Epidemiol, 2014, 35(4): 449-452. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2014.04.024 |

| [15] |

张芯, 宋逸, 杨土保, 等. 2010年中国中小学生每天体育锻炼1小时现状及影响因素[J]. 中华预防医学杂志, 2012, 46(9): 781-788. Zhang X, Song Y, Yang TB, et al. Analysis of current situation of physical activity and influencing factors in Chinese primary and middle school students in 2010[J]. Chin J Prev Med, 2012, 46(9): 781-788. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2012.09.003 |

| [16] |

王政和, 董彦会, 宋逸, 等. 中国2014年9~22岁学生体育锻炼时间不足1小时的流行现状与影响因素分析[J]. 中华流行病学杂志, 2017, 38(3): 341-345. Wang ZH, Dong YH, Song Y, et al. Analysis on prevalence of physical activity time < 1 hour and related factors in students aged 9-22 years in China, 2014[J]. Chin J Epidemiol, 2017, 38(3): 341-345. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2017.03.013 |

| [17] |

北京市人民政府. 北京市人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见[EB/OL]. (2017-12-29)[2022-04-13]. http://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/201905/t20190522_60677.html.

|

| [18] |

上海市人民政府. 市教委关于落实"中小学生每天一小时校园体育活动"工作的通知[EB/OL]. (2012-09-07)[2022-04-13]. https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20200814/0001-12344_33185.html.

|

| [19] |

闫晓晋, 罗冬梅, 张京舒, 等. 2010年与2014年中国学生校内体育锻炼状况比较及影响因素分析[J]. 中华流行病学杂志, 2020, 41(3): 373-378. Yan XJ, Luo DM, Zhang JS, et al. Comparison of status of physical activity time at school and influencing factors in students in China, 2010 and 2014[J]. Chin J Epidemiol, 2020, 41(3): 373-378. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2020.03.018 |

| [20] |

Wang LJ, Tang Y, Luo J. School and community physical activity characteristics and moderate-to-vigorous physical activity among Chinese school-aged children: a multilevel path model analysis[J]. J Sport Health Sci, 2017, 6(4): 416-422. DOI:10.1016/j.jshs.2017.09.001 |

| [21] |

Liu Y, Zhang YJ, Chen ST, et al. Associations between parental support for physical activity and moderate-to-vigorous physical activity among Chinese school children: a cross-sectional study[J]. J Sport Health Sci, 2017, 6(4): 410-415. DOI:10.1016/j.jshs.2017.09.008 |

| [22] |

Lovell GP, El Ansari W, Parker JK. Perceived exercise benefits and barriers of non-exercising female university students in the United Kingdom[J]. Int J Environ Res Public Health, 2010, 7(3): 784-798. DOI:10.3390/ijerph7030784 |

| [23] |

Nahas MV, Goldfine B, Collins MA. Determinants of physical activity in adolescents and young adults: the basis for high school and college physical education to promote active lifestyles[J]. Phys Educ, 2003, 60(1): 42-56. |

| [24] |

中共中央国务院. 中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》[EB/OL]. (2021-07-24)[2022-04-18]. http://www.gov.cn/zhengce/2021-07/24/content_5627132.htm.

|

| [25] |

中共中央国务院. 中共中央办公厅国务院办公厅印发«关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见»和«关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见»[EB/OL]. (2020-10-15)[2022-04-18]. http://www.gov.cn/zhengce/2020-10/15/content_5551609.htm.

|

2023, Vol. 44

2023, Vol. 44