文章信息

- 郭雁飞, 阮晔, 孙双圆, 黄哲宙, 董俣君, 蒋安丽, 施燕, 吴凡.

- Guo Yanfei, Ruan Ye, Sun Shuangyuan, Huang Zhezhou, Dong Yujun, Jiang Anli, Shi Yan, Wu Fan

- 中国50岁及以上人群衰弱轨迹的研究

- Frailty trajectories in people aged 50 years and above in China

- 中华流行病学杂志, 2022, 43(11): 1711-1716

- Chinese Journal of Epidemiology, 2022, 43(11): 1711-1716

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.cn112338-20220528-00477

-

文章历史

收稿日期: 2022-05-28

2. 哥德堡大学萨尔格伦斯卡医学院公共卫生与社区医学系, 哥德堡 40530, 瑞典;

3. 上海市预防医学研究院, 上海 200336;

4. 复旦大学上海医学院, 上海 200032

2. School of Public Health and Community Medicine, Institution of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg 40530, Sweden;

3. Shanghai Institutes of Preventive Medicine, Shanghai 200336, China;

4. Shanghai Medical College, Fudan University, Shanghai 200032, China

衰弱是一种常见的老年病综合征,其特点是多系统的损伤,以及抵抗外部压力的能力下降[1]。衰弱会增加跌倒、住院、进入长期护理的风险,甚至死亡[2-4]。随着我国老龄化进程不断加深加快,衰弱已成为老年期重要的健康挑战。衰弱在老年人群中非常普遍,中国健康与退休纵向研究的结果表明,在中国60岁以上的人口中,衰弱的流行率约为7.0%,并且在高龄、女性和低学历人群中更为普遍[5]。有研究表明,衰弱会随着年龄的增长而变得更加普遍[1],但老年人群出现衰弱的时间并不是恒定的,一部分老年人直到晚年仍处于相当低的衰弱水平,而另一些人则在较早的年龄就变得衰弱,这表明,在衰弱的发展过程中可能存在个体的异质性。Jung等[6]在一个韩国队列人群中发现了多种衰弱轨迹—低度稳定、中度上升和高度上升衰弱。目前我国相关衰弱轨迹的研究还较少。本研究利用WHO“全球老龄化与成人健康研究”(SAGE)中国项目前3轮纵向数据,识别中国≥50岁人群的衰弱轨迹,并探索相关轨迹的影响因素。

资料与方法1. 资料来源:来源于WHO SAGE中国项目前3轮调查纵向数据(2007-2018年)。基线调查于2010年全部完成,采用多阶段分层整群随机抽样,根据地理和社会经济状况,将全国31个省份分为3个地区(东、中和西部);分别从东、中、西部随机选择4、2和2个省份(分别为上海、浙江、广东和山东;湖北和吉林;云南和陕西)。每个选中的省份分别从农村和城市死因监测点中选择1个县和1个区。SAGE中国项目共选择8个省份16个抽样层。第一阶段采用按容量比例概率抽样方法(PPS)分别在每个项目县或区随机抽取4个城镇或乡村,共抽取64个初级抽样单位。第二阶段采用PPS分别从每个城镇或乡村随机抽取2个居委会或村,共抽取128个二级抽样单位。第三阶段采用随机整群抽样方法分别从每个村或居委会随机抽取2个村民小组或居民小组,共抽取256个三级抽样单位[7]。本研究选取≥50岁人群且参加全部3轮调查有全部完整的3轮数据的人群作为研究对象;排除基本特征变量(年龄、性别、文化程度、财富五分位)缺失者;在现场调查阶段进行严格的质量控制。本研究通过WHO(批准文号:RPC149),中国CDC(批准文号:200601)和上海市CDC伦理委员会审查(批准文号:2014-8,2018-1),调查对象均签署知情同意书。

2. 研究方法:

(1)衰弱指数:衰弱表型和衰弱指数是流行病学研究中最常用的两种衰弱评估模型,其选择主要依据数据集中变量的可及性及应用场景[8];本研究中选择衰弱指数作为评估衰弱状态的方法,其原理是计算健康缺陷的累积个数或者比例(症状、体征、疾病、残疾和实验室检查指标等)。通常用健康缺陷累计数与所考虑的所有健康项目的比值表示[9]。一个人的缺陷越多,则表明越有可能为衰弱状态。在本研究中,衰弱指数由32种变量计算得来,包括医学体征、医学诊断情况、日常生活活动和表现测试(行走速度和握力)等。个体评分从0到1.0。根据以往研究结果,本研究将衰弱指数0.2定为进入衰弱状态的阈值。据此将个体分为没有衰弱组(< 0.2)和衰弱组(0.2~1.0)[10]。

(2)影响因素:从SAGE调查内容中选取性别、基线年龄、基线居住地、文化程度、基线家庭财富、基线蔬菜水果摄入、吸烟和饮酒等信息进行分析。

3. 统计学分析:采用Stata 16和SAS 9.4软件进行统计学分析。基线人群特征采用百分比描述。家庭经济水平计算基于家庭所拥有的耐用品、居住特征和可获得的服务(饮水、卫生设施和烹饪燃料)。使用两步随机效应概率模型计算五分位数。首先根据不同财富的权重生成财富阶梯。然后根据财富所有权,使用这个阶梯以相同的比例安排家庭。结果是连续的收入分数,再进行五分位划分[10]。考虑到衰弱指数是0~1.0之间的连续性变量,其分布符合删失正态分布,因此本研究在组基轨迹模型(group-based trajectory modeling)中采用删失正态模型(censored normal model)确定随时间变化的衰弱轨迹模式,轨迹模型的最终选择是基于比较不同拟合模型的贝叶斯信息准则(BIC)数值大小[11],通常选择BIC值最接近于0的最大的组数及多项式阶数。此外,基于轨迹模型识别的轨迹采用多项式logistic回归模型研究人群基本特征和行为影响因素对衰弱轨迹的影响。以P < 0.05为差异有统计学意义。

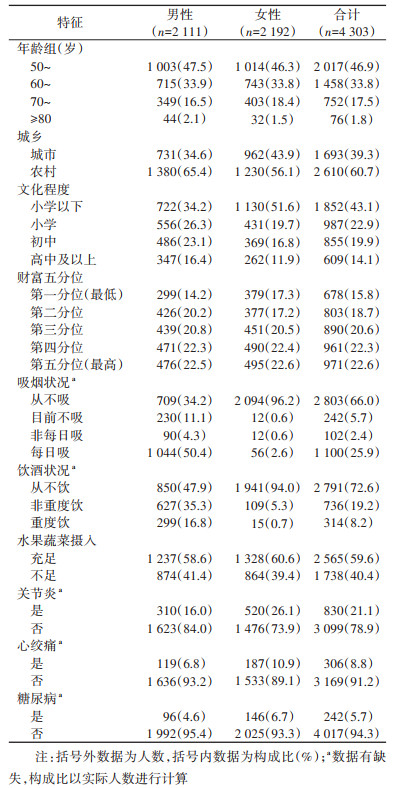

结果1. 一般情况:本研究共纳入4 303名≥50岁且拥有全部3轮完整数据的调查对象,其中男性2 111名,女性2 192名,50~59岁年龄组的人数最多(46.9%),60.7%的参与者生活在农村地区。见表 1。

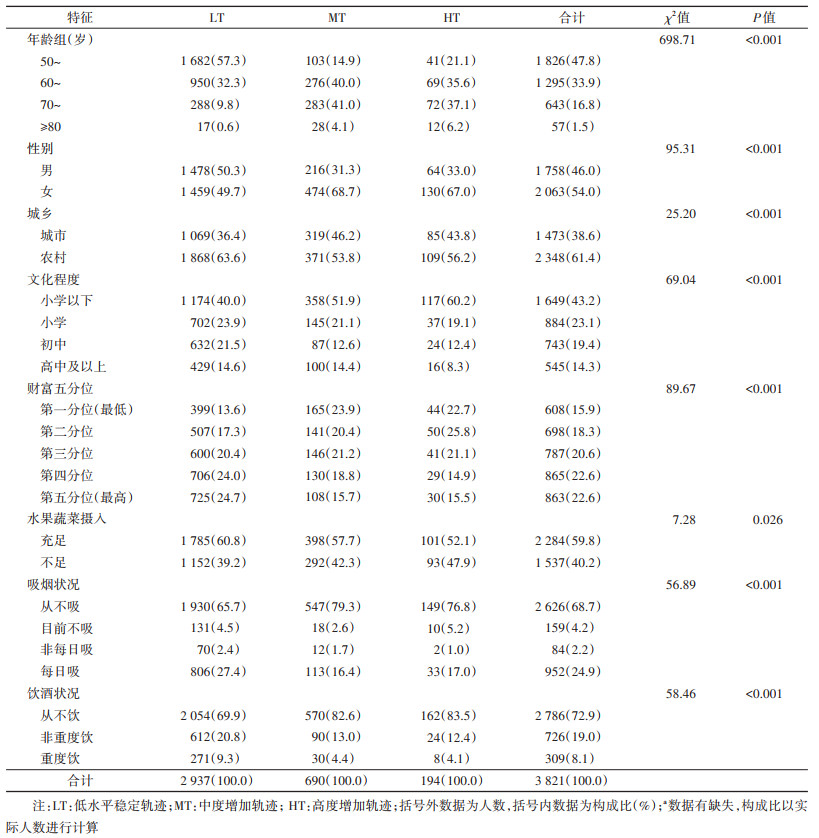

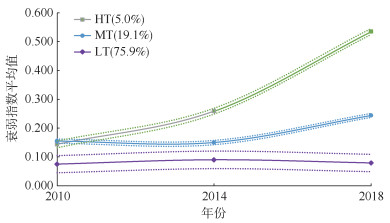

2. 衰弱轨迹:由于当组的数量设定为4组及以上时,占比最小的组小于总人群的5%,因此本研究最终确定3条衰弱轨迹。低水平稳定轨迹(LT),中度增加轨迹(MT)和高度增加轨迹(HT)。见图 1。有75.9%的调查对象被归入LT组,该组在基线时衰弱指数的平均值最低,在随访期间基本保持稳定,衰弱指数的平均值从2010年的0.071到2018年的0.076。有19.1%的调查对象被归入MT组,衰弱指数平均值从2010年的0.150增加到2018年的0.238。5.0%的调查对象被归入HT组,2010年HT组的衰弱指数基线与MT组基本持平,为0.159,但在随后快速增加到2018年的0.552。

|

| 注:调整性别、基线年龄、基线居住地、文化程度,基线家庭财富、基线蔬菜水果摄入、吸烟和饮酒;LT:低水平稳定轨迹;MT:中度增加轨迹;HT:高度增加轨迹;括号内数据为各组调查对象所占比例 图 1 中国50岁及以上人群衰弱轨迹 |

从年龄来看,LT组的50~岁人群占比较高,且男性占比更高(P < 0.001)。HT组的小学以下文化程度占比较高(P < 0.001)。HT组中水果蔬菜摄入不足比例高于其他两组(P=0.026)。见表 2。

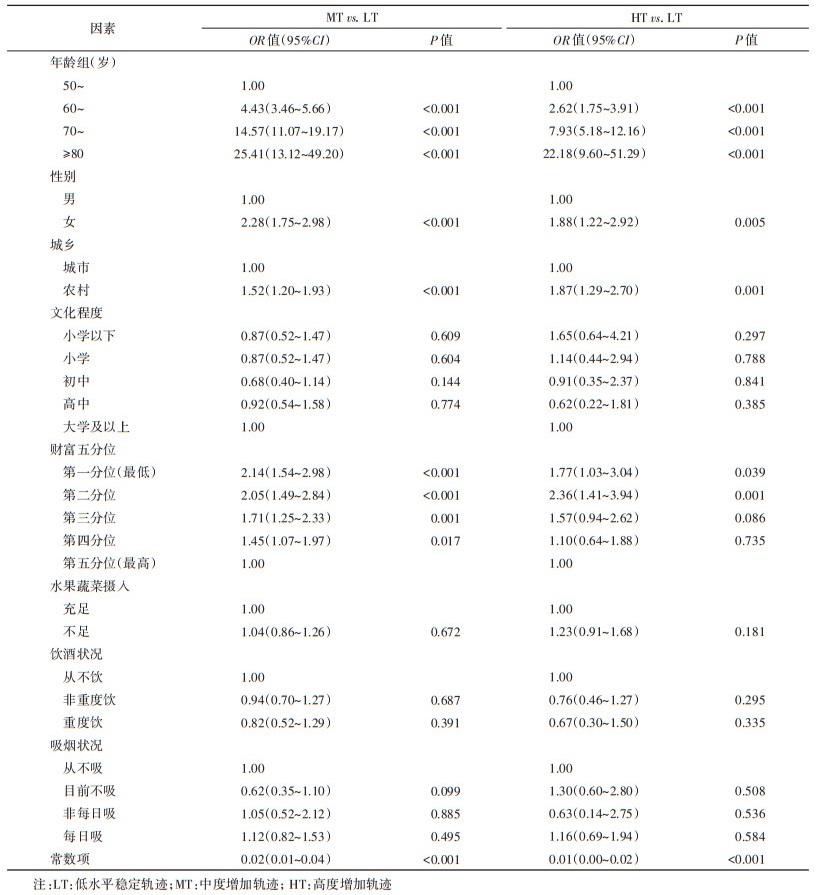

3. 衰弱轨迹影响因素:多项式logistic回归分析结果显示,与LT组相比,HT组更倾向是女性(OR=1.88,95%CI:1.22~2.92)和农村居民(OR=1.87,95%CI:1.29~2.70)。在家庭人均财富方面,OR值有一个明显的梯度,较低的家庭财富更有可能归为HT组。行为影响因素未发现与衰弱轨迹有统计学意义的关联。见表 3。

本研究中识别的3种不同的衰弱轨迹模式,其中LT组占75.9%,该轨迹的特点是起始衰弱水平较低,随着时间变化进展平稳,代表了老年人群的大部分衰弱变化模式,即在随访整个过程中均未发生衰弱。这与国内外相关研究结果一致,占老年人群大多数的衰弱轨迹是低起点和平稳发展的模式[6, 12]。本研究的MT组和HT组分别占19.1%和5.0%,这部分人群虽然起始衰弱指数较低,并未发生衰弱,但是衰弱指数随着时间逐渐升高,在第二轮和第三轮随访期间出现分化,HT组明显增速较快,形成了较陡峭的轨迹曲线。这与韩国的一项队列研究结果并不一致,该项研究也识别出3条轨迹曲线,但是其“高轨迹”组的曲线起始衰弱指数较高,随后尽管出现上升的趋势,但是在随访后期出现了平台期,即衰弱指数不再显著增加[6]。虽然造成这种差异的机制并不完全清楚,但是可能与研究样本的平均年龄相关。此外,衰弱指数并不是一个观测指标,某些构成衰弱指数的一些指标会在生命晚期出现饱和现象,不再出现继续下降的情况。

中老年人群具有非常强异质性,由于社会经济和行为等诸多方面差异显著,其健康状况的变化也呈现出不同的发展轨迹,本研究发现女性和农村地区人群更易归入HT组,此外,较低的家庭财富状况也与较快的衰弱发展轨迹相关,这与澳大利亚的一项研究结果相一致,在涉及7 484名澳大利亚的女性队列中发现晚年的社会经济地位与较高较快的衰弱发展轨迹相关[13]。此外,与本研究类似,Peek等[14]确定了3种不同的虚弱轨迹,并发现高等教育与较低的高虚弱轨迹组成员机会有关。经济地位因素也被发现影响了衰弱轨迹。Marshall等[15]的结果显示,贫穷组比富裕组有更陡峭的衰弱进展曲线斜率。通常较高的社会经济地位可以获得更多的健康资源和社会支持,而且更高的文化程度也可以促进老年人采取更健康和积极的生活方式,从而促进身体机能维持在较好的状态,延缓或避免发生衰弱。

本研究采用组基轨迹模型识别衰弱变化模式,相对于常规的多水平混合效应模型和潜在发展模型,组基轨迹模型更有助于认识和把握研究对象的发展轨迹[11]。本研究存在局限性。虽然随访时期有8年,但是只有3个时间点,作为轨迹研究来说相对不足。此外,由于本研究使用的模型只能处理完全数据,那些因与衰弱密切相关的健康原因或死亡未能进入分析的人群可能对结果造成影响,造成对高衰弱轨迹组的低估。最后,高龄老人的比例相对较低也可能会影响对轨迹全貌的观察。

综上所述,本研究识别出了3种我国≥50岁人群衰弱轨迹的进展模式,并揭示了常见的社会经济状态、行为生活方式与衰弱轨迹进展模式之间的关系,强调了干预措施应尽可能地以那些衰弱快进展迅速的脆弱人群为目标。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 郭雁飞、阮晔:分析数据、文章撰写;孙双圆、黄哲宙:采集数据,论文修改;董俣君、蒋安丽:工作支持;施燕、吴凡:研究指导,经费支持

| [1] |

Clegg A, Young J, Iliffe S, et al. Frailty in elderly people[J]. Lancet, 2013, 381(9868): 752-762. DOI:10.1016/S0140-6736(12)62167-9 |

| [2] |

Cheng MH, Chang SF. Frailty as a risk factor for falls among community dwelling people: evidence from a meta-analysis[J]. J Nurs Scholarsh, 2017, 49(5): 529-536. DOI:10.1111/jnu.12322 |

| [3] |

Kojima G. Frailty as a predictor of hospitalisation among community-dwelling older people: a systematic review and meta-analysis[J]. J Epidemiol Community Health, 2016, 70(7): 722-729. DOI:10.1136/jech-2015-206978 |

| [4] |

Kojima G, Iliffe S, Walters K. Frailty index as a predictor of mortality: a systematic review and meta-analysis[J]. Age Ageing, 2018, 47(2): 193-200. DOI:10.1093/ageing/afx162 |

| [5] |

尹佳慧, 曾雁冰, 周鼒, 等. 中国老年人衰弱状况及其影响因素分析[J]. 中华流行病学杂志, 2018, 39(9): 1244-1248. Yin JH, Zeng YB, Zhou Z, et al. Study on the status of frailty and related determinants among the elderly in China[J]. Chinese Journal of Epidemiology, 2018, 39(9): 1244-1248. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2018.09.019 |

| [6] |

Jung Y, Lyu J, Kim G. Multi-group frailty trajectories among older Koreans: Results from the Korean longitudinal study of aging[J]. Arch Gerontol Geriatr, 2022, 98: 104533. DOI:10.1016/j.archger.2021.104533 |

| [7] |

上海市疾病预防控制中心. 全球老龄化与成人健康中国研究报告(第一轮)[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2014. Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention. Study on global AGEing and adult health (SAGE) (wave 1)[M]. Shanghai: Shanghai Scientific & Technical Publishers, 2014. |

| [8] |

Cesari M, Gambassi G, van Kan GA, et al. The frailty phenotype and the frailty index: different instruments for different purposes[J]. Age Ageing, 2014, 43(1): 10-12. DOI:10.1093/ageing/aft160 |

| [9] |

Rockwood K, Mitnitski A. Frailty in relation to the accumulation of deficits[J]. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2007, 62(7): 722-727. DOI:10.1093/gerona/62.7.722 |

| [10] |

Biritwum RB, Minicuci N, Yawson AE, et al. Prevalence of and factors associated with frailty and disability in older adults from China, Ghana, India, Mexico, Russia and South Africa[J]. Maturitas, 2016, 91: 8-18. DOI:10.1016/j.maturitas.2016.05.012 |

| [11] |

Nagin DS. Group-based modeling of development[M]. Cambridge: Harvard University Press, 2005.

|

| [12] |

Chamberlain AM, Finney Rutten LJ, Manemann SM, et al. Frailty trajectories in an elderly population-based cohort[J]. J Am Geriatr Soc, 2016, 64(2): 285-292. DOI:10.1111/jgs.13944 |

| [13] |

Gardiner PA, Mishra GD, Dobson AJ. The effect of socioeconomic status across adulthood on trajectories of frailty in older women[J]. J Am Med Dir Assoc, 2016, 17(4): 372.e1-372.e3. DOI:10.1016/j.jamda.2015.12.090 |

| [14] |

Peek MK, Howrey BT, Ternent RS, et al. Social support, stressors, and frailty among older Mexican American adults[J]. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 2012, 67(6): 755-764. DOI:10.1093/geronb/gbs081 |

| [15] |

Marshall A, Nazroo J, Tampubolon G, et al. Cohort differences in the levels and trajectories of frailty among older people in England[J]. J Epidemiol Community Health, 2015, 69(4): 316-321. DOI:10.1136/jech-2014-204655 |

2022, Vol. 43

2022, Vol. 43