文章信息

- 金怡晨, 蔡畅, 秦倩倩, 陈方方, 汤后林.

- Jin Yichen, Cai Chang, Qin Qianqian, Chen Fangfang, Tang Houlin

- 2011-2019年中国新报告15~17岁校外青少年HIV感染者流行特征

- Epidemiological characteristics of newly reported HIV-infected adolescents aged 15-17 years outside school in China, 2011-2019

- 中华流行病学杂志, 2022, 43(1): 32-36

- Chinese Journal of Epidemiology, 2022, 43(1): 32-36

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.cn112338-20210915-00734

-

文章历史

收稿日期: 2021-09-15

根据联合国艾滋病规划署估计,2020年全球约新增150万例艾滋病病毒(HIV)感染者,其中约有28%是15~24岁的年轻人[1]。青少年正处于人生最重要的阶段,性生理和性心理飞速发展,而防护知识和自我保护意识又相对缺乏,易发生无保护性行为[2]。尤其是相对处于孤立状态的校外青少年,学校教育的缺失,社会支持减少,同时经济上的弱势和权益保障的薄弱,使得他们成为HIV感染的脆弱人群[3-4]。随着抗病毒治疗的推广,HIV感染者的预期寿命越来越接近于普通人[5],青少年感染者性活跃时间长,易传播疫情。青少年感染HIV后还需要面临坚持治疗、合并症、心理健康、污名化等诸多挑战,进而影响其终身生活质量[6],青少年的艾滋病防治工作意义重大。本研究分析15~17岁校外青少年HIV感染者的人口学特征、疾病特征、感染途径及流动特点,为制定校外青少年艾滋病防控策略提供依据。

资料与方法1. 资料来源:通过中国疾病预防控制信息系统艾滋病综合防治信息系统下载数据库,筛选出2011-2019年确诊时年龄15~17岁青少年HIV感染者,收集其社会人口学特征、疾病特征、感染途径等信息。15~17岁人口数据和学生数据分别来自国家统计局官网(data.stats.gov.cn)和教育部官网(www.moe.gov.cn)。

2. 相关定义:

(1)15~17岁校外青少年估计人数:15~17岁人数减去该年龄段“学生”人数。其中15~17岁人数根据国家统计局公布的历年人口总数、抽样调查年龄性别结构比例以及人口出生率推算;15~17岁学生人数以教育部公布的当年高中阶段学生人数作为近似数,包括普通高中、职业高中和中专,由于部分中专是4年学制,以中专学生人数×0.75作为校正。

(2)粗新发现率(/10万):新报告HIV感染者占15~17岁校外青少年估计人数的比例。

(3)跨省流动病例:按病例报告的日历年,现住址省和户籍地省不一致的即认为是跨省流动病例。

3. 统计学分析:采用Excel 2019和SPSS 22.0软件进行数据整理和统计学分析,对15~17岁校外青少年病例的人口学特征、疾病信息、感染途径和流动情况的频数和构成比进行统计描述,利用χ2检验比较单因素组间差别。运用Joinpoint 4.9.0软件计算粗新发现率的年度变化百分比(annual percent change,APC)并做Joinpoint回归模型的时间趋势检验,假设检验为APC=0,粗新发现率趋势稳定,否则为趋势有变化,以网格搜索法确定转折点。使用Echarts 5.0软件绘制桑基图,对校外青少年跨省流动情况进行可视化处理。双侧检验,检验水准α=0.05。

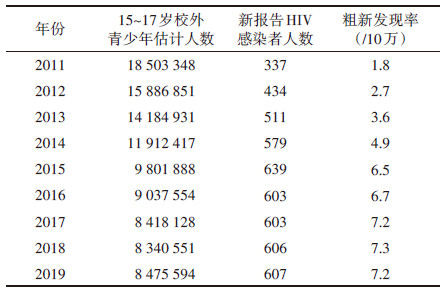

结果1. 基本情况:2011-2019年累计报告15~17岁青少年HIV感染者7 757例,其中15~17岁校外青少年4 919例(63.4%)。2011-2015年报告15~17岁校外青少年HIV感染者例数逐年增长,2016年及以后趋于稳定(表 1)。Joinpoint回归模型的时间趋势分析结果显示,2011-2015年粗新发现率呈增长趋势(APC=36.4%,95%CI:29.9%~43.2%,P < 0.001),而2016年及以后趋势较平稳(APC=2.5%,95%CI:-1.7%~6.9%,P=0.173)。

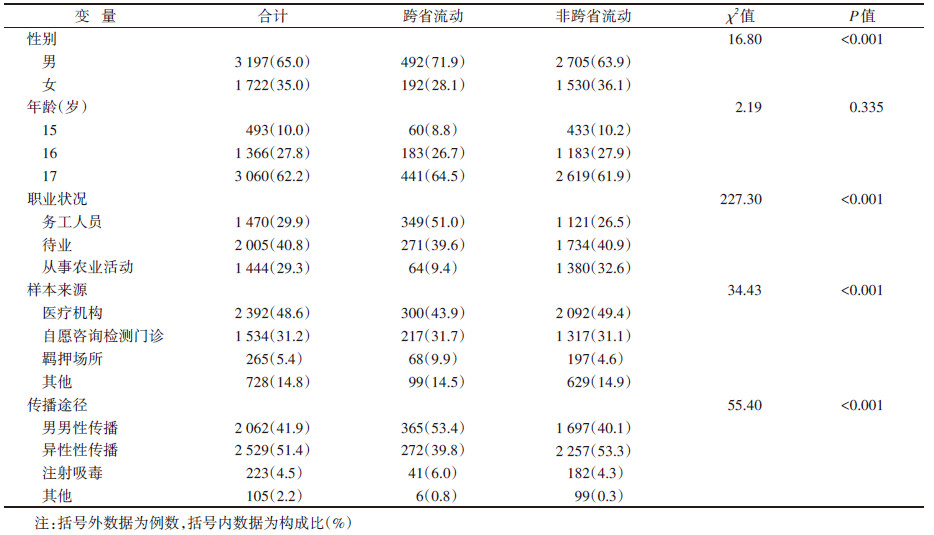

2. 社会人口学特征:男性占65.0%(3 197/4 919),17岁年龄组为主(62.2%)。职业状况为待业、从事农业活动和务工人员分别占40.8%、29.3%和29.9%。见表 2。有41.1%(2 023/4 919)的校外青少年病例确诊时居住于西南地区(重庆市、四川省、贵州省、云南省)。

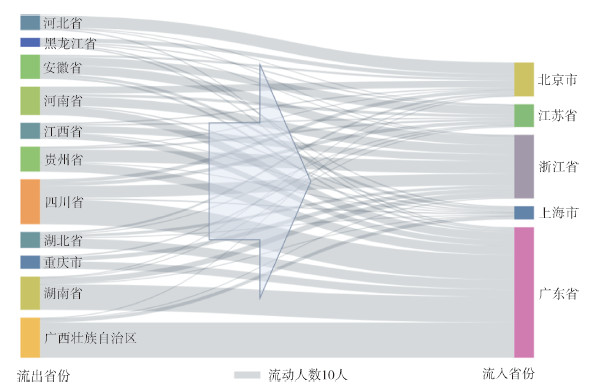

3. 流动情况:跨省流动占13.9%(684/4 919)。相比于非跨省流动病例,跨省流动病例中男性、务工人员、样本来源为羁押场所、男男性传播及注射吸毒传播途径的占比较高。见表 2。流入地位居前3位的省份分别为广东省(30.0%,205/684)、浙江省(15.2%,104/684)和北京市(12.4%,85/684),流出地位居前5位的省份分别为四川省(15.4%,105/684)、广西壮族自治区(8.9%,61/684)、湖南省(7.8%,53/684)、贵州省(7.6%,52/684)和河南省(7.3%,50/684)。见图 1。

|

| 图 1 2011-2019年我国新报告15~17岁校外青少年HIV感染者跨省流动示意图 |

4. 样本来源:样本来源(诊断发现地点)来自医疗机构、自愿咨询检测(VCT)门诊和羁押场所的分别为48.6%、31.2%、5.4%(表 2)。不同传播途径的样本来源构成,男男性传播中,来自VCT门诊的占46.3%,异性性传播中,男性和女性来自VCT门诊的分别为24.9%和19.7%。

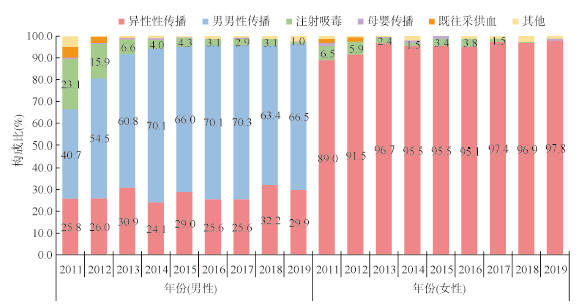

5. 传播途径:男性传播途径构成比中,男男性传播从2011年的40.7%(74/182)上升到2019年的66.5%(280/421),异性性传播波动范围为24.1%~32.2%,注射吸毒传播从2011年的23.1%(42/182)下降到2019年的1.0%(4/421);女性传播途径构成比中,异性性传播途径从2011年的89.0%(138/155)上升到2019年的97.8%(182/186),注射吸毒从2011年6.5%(10/155)下降到2018年0.4%(1/224)和2019年的0.0%。见图 2。

|

| 注:图内数据为各种传播途径构成比(%),部分小的数值未显示 图 2 2011-2019年我国新报告15~17岁校外青少年HIV感染者传播途径构成 |

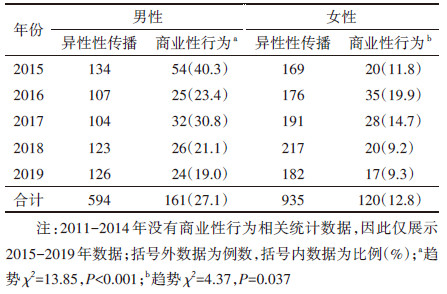

在异性性传播途径中,男性商业性行为比例(27.1%)高于女性(12.8%)。男性和女性的历年商业性行为构成比呈下降趋势。见表 3。

2011-2019年我国共报告15~17岁HIV感染者7 757例,其中4 919例(63.4%)为校外青少年,近年来15~17岁校外青少年新报告例数和粗新发现率的变化趋势较平稳。尽管15~17岁校外青少年报告HIV感染人数相对较少,但是该人群性活跃度高且活跃期长,感染和传播HIV风险较高,感染后将面临着身心健康及生活质量等方面的挑战。针对该群体的防治工作,在健康和社会结构领域都将获得收益[4]。

我国15~17岁校外青少年HIV粗新发现率从2011年的1.8/10万上升到2019年的7.2/10万,远高于同年龄段学生的HIV粗新发现率(0.3/10万~1.5/10万)[7],提示15~17岁校外青少年相比于同年龄段学生有更高的感染风险。另外,该人群较高的HIV粗发现率可能与其规模减小、扩大检测进而提高了HIV发现率相关[8]。校外青少年与学生群体类似,主要通过性传播途径感染[7],但校外青少年往往缺乏艾滋病相关知识,容易发生高危性行为。有研究发现,校外青少年艾滋病知识知晓率低于同年龄段学生,首次性行为和最近1次性行为安全套使用率分别为43.0%和45.4%[9]。

本研究结果显示,2011-2019年15~17岁校外青少年HIV感染者中,男性占65.0%,男性的性活跃度较高、更易发生高危性行为[10]。女性占35.0%,明显高于同年龄段学生HIV感染者中的女性比例(< 3.0%)[7],可能与女性校外青少年性观念相对开放[11]、发生性行为年龄普遍较早有关。国内一项多中心的横断面研究发现,校外青少年女性发生性行为的比例为29.7%,而同年龄段女性学生发生性行为的比例仅为1.9%[12],首次性行为的低龄化,增加了不使用安全套、群交或滥交等危险性行为风险[13]。此外,年轻女性发生商业性行为也会增加HIV感染风险[4]。跨省流动占13.9%,流动方向主要从疫情较严重的中、西部地区流向一线城市与东部沿海地区。研究发现,流动经历会增加校外青少年的药物滥用、商业性行为、无保护性行为、多性伴行为等危险行为的风险[14],校外青少年的跨省流动还会影响其接受医疗卫生服务的可及性,艾滋病综合防治和干预服务的难度也加大。

15~17岁校外青少年是感染HIV的脆弱人群,由于身心发展处于特殊阶段、缺乏社会支持、歧视和污名化等原因,接受干预和治疗依从性较差[15]。针对该人群的预防或治疗服务项目,需要适应当前和未来发展的需求,将预防教育与综合的性和生殖健康教育结合起来[4]。另外,校外青少年缺乏学校这一重要获取知识途径,对其开展教育存在一定难度,应充分利用互联网和社交平台提高健康教育的可及性,开展符合该人群需求、适应该人群特点的干预和治疗服务[15]。

本研究存在不足。一是艾滋病综合防治信息系统数据、病例报告数及趋势变化可能受检测服务利用情况等因素影响。二是研究对象仅为HIV感染者,不能全面反映校外青少年整体风险和保护因素,以后可对校外青少年的性行为现状、影响因素和教育需求等进行更深入的调查和探讨。

综上所述,15~17岁校外青少年在该年龄段HIV感染者中占比较大,主要感染途径是性传播,该人群健康意识薄弱、流动性较大,为其提供预防和治疗服务存在挑战。应重视校外青少年的性与生殖健康教育,提高其艾滋病防护意识,为其提供适应需求的防治服务。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 金怡晨:研究构思、数据整理、统计学分析、论文撰写和修改;蔡畅、秦倩倩、陈方方:数据整理、统计学分析;汤后林:研究指导、论文修改

| [1] |

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. 2021 UNAIDS Global AIDS Update — Confronting inequalities, lessons for pandemic responses from 40 years of AIDS [EB/OL]. (2021-07-14)[2021-09-01]. https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-global-aids-update.

|

| [2] |

Boustani MM, Frazier SL, Lesperance N. Sexual health programming for vulnerable youth: Improving knowledge, attitudes, and behaviors[J]. Child Youth Serv Rev, 2017, 73: 375-383. DOI:10.1016/j.childyouth.2017.01.013 |

| [3] |

陈天麒, 马迎华. 青少年艾滋病防控工作面临的挑战与防控策略分析[J]. 中国病毒病杂志, 2018, 8(3): 170-176. Chen TQ, Ma YH. Challenges and strategies for AIDS control and prevention in adolescents of China[J]. Chin J Viral Dis, 2018, 8(3): 170-176. DOI:10.16505/j.2095-0136.2018.0043 |

| [4] |

Pettifor A, Stoner M, Pike C, et al. Adolescent lives matter: preventing HIV in adolescents[J]. Curr Opin HIV AIDS, 2018, 13(3): 265-273. DOI:10.1097/COH.0000000000000453 |

| [5] |

Nakagawa F, Lodwick RK, Smith CJ, et al. Projected life expectancy of people with HIV according to timing of diagnosis[J]. AIDS, 2012, 26(3): 335-343. DOI:10.1097/QAD.0b013e32834dcec9 |

| [6] |

Cooper V, Clatworthy J, Harding R, et al. Measuring quality of life among people living with HIV a systematic review of reviews[J]. Health Qual Life Outcomes, 2017, 15(1): 220. DOI:10.1186/s12955-017-0778-6 |

| [7] |

蔡畅, 汤后林, 陈方方, 等. 我国2010-2019年新报告青年学生HIV/AIDS基本特征及趋势分析[J]. 中华流行病学杂志, 2020, 41(9): 1455-1459. Cai C, Tang HL, Chen FF, et al. Characteristics and trends of newly reported HIV infection in young students in China, 2010-2019[J]. Chin J Epidemiol, 2020, 41(9): 1455-1459. DOI:10.3760/cma.j.cn112338-20200417-00592 |

| [8] |

吴尊友. 我国艾滋病经性传播新特征与防治面临的挑战[J]. 中华流行病学杂志, 2018, 39(6): 707-709. Wu ZY. Characteristics of HIV sexually transmission and challenges for controlling the epidemic in China[J]. Chin J Epidemiol, 2018, 39(6): 707-709. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2018.06.002 |

| [9] |

姜海波, 张琰, 张丹丹. 宁波市校外青少年艾滋病知识行为与感染状况调查[J]. 中国艾滋病性病, 2016, 22(4): 276-278. Jiang HB, Zhang Y, Zhang DD. Investigation of AIDS-related knowledge, sexual behaviors and the prevalence of HIV/syphilis/HCV among out-of-school youth in Ningbo[J]. Chin J AIDS STD, 2016, 22(4): 276-278. DOI:10.13419/j.cnki.aids.2016.04.16 |

| [10] |

凌倩, 李培龙, 汤后林, 等. 青少年及青年HIV感染影响因素[J]. 中华流行病学杂志, 2021, 42(1): 164-170. Ling Q, Li PL, Tang HL, et al. HIV related risk factors among adolescents and young adults[J]. Chin J Epidemiol, 2021, 42(1): 164-170. DOI:10.3760/cma.j.cn112338-20200120-00048 |

| [11] |

Wang B, Li XM, Stanton B, et al. Sexual attitudes, pattern of communication, and sexual behavior among unmarried out-of-school youth in China[J]. BMC Public Health, 2007, 7: 189. DOI:10.1186/1471-2458-7-189 |

| [12] |

Zhao FH, Tiggelaar SM, Hu SY, et al. A multi-center survey of age of sexual debut and sexual behavior in Chinese women: suggestions for optimal age of human papillomavirus vaccination in China[J]. Cancer Epidemiol, 2012, 36(4): 384-390. DOI:10.1016/j.canep.2012.01.009 |

| [13] |

Wu TL, Ting TT, Chen CY, et al. Early sexual initiation and risky sexual practices among alcohol- and tobacco-using young adults in Taiwan: mediation analysis of preceding-sex use of illicit drugs[J]. BMC Public Health, 2020, 20(1): 1647. DOI:10.1186/s12889-020-09777-0 |

| [14] |

Zhu GR, Ji CY, Yang XH. Relationship between migration and HIV risky behavior: a comparative study of returning migrants and non migrants based on rural Out-of-school Youth in Jilin, China[J]. Biomed Environ Sci, 2015, 28(6): 429-436. DOI:10.3967/bes2015.060 |

| [15] |

Yusuf H, Agwu A. Adolescents and young adults with early acquired HIV infection in the United States: unique challenges in treatment and secondary prevention[J]. Exp Rev Anti Infect Ther, 2021, 19(4): 457-471. DOI:10.1080/14787210.2021.1829473 |

2022, Vol. 43

2022, Vol. 43