文章信息

- 虞慧婷, 夏天, 王春芳, 方博, 蔡任之, 陈蕾, 晋珊, 付晨.

- Yu Huiting, Xia Tian, Wang Chunfang, Fang Bo, Cai Renzhi, Chen Lei, Jin Shan, Fu Chen

- 上海市居民期望寿命与健康期望寿命的差异分析

- Analysis on the difference between life expectancy and healthy life expectancy in Shanghai

- 中华流行病学杂志, 2021, 42(6): 1018-1023

- Chinese Journal of Epidemiology, 2021, 42(6): 1018-1023

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.cn112338-20200417-00591

-

文章历史

收稿日期: 2020-04-17

2. 上海市疾病预防控制中心 200336

2. Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention, Shanghai 200336, China

近年来随着社会经济发展水平不断提高,上海市居民健康状况日益改善,居民期望寿命已达世界领先水平。随着死亡率降至较低水平,居民健康状况的改善不再主要体现为死亡率的大幅下降,期望寿命的增长渐趋平缓,对居民健康状况变化的敏感性逐渐降低[1]。健康期望寿命,在期望寿命的基础上,将人群的功能状态、活动能力、疾病状况等结合起来进行健康状况的综合评定与测量,它不仅反映了生命长度,更强调生命质量,能够更全面、准确地反映人群健康状况。健康期望寿命作为一个反映国民生命质量的新型综合测量指标,是WHO用于评估各国人群健康水平、卫生系统公平性和绩效的重要指标之一,在全球范围内越来越受到重视,尤其是发达国家已将其纳入国家战略规划,成为政府机构用于制定健康促进项目、卫生保健计划、养老保障核算的政策依据。本研究分析近40年期望寿命变化趋势,收集2016年上海市医疗和公共卫生数据,测算居民健康期望寿命,并比较两者差异,以期望寿命和健康期望寿命揭示人群生命长度和生命质量两个角度的健康状况。

资料与方法1. 资料来源:本研究测算期望寿命和健康期望寿命涉及人口、死亡和人群健康状况数据。

(1)寿命表基础数据:上海市1953年开始开展以人群为基础的生命统计工作,形成了覆盖上海市全人群的出生和全死因登记系统,数据质量好,可信度高。每年通过公安部门,收集人口数据,结合出生和死因登记数据,完成寿命表的制定,向政府部门提供上海市居民期望寿命指标。

(2)人群健康数据:人群健康相关数据主要来源于市CDC的法定传染病、肿瘤、高血压、糖尿病等疾病监测数据;上海市卫生健康委员会信息中心人群健康信息网采集的超过50亿条的医疗卫生服务数据和4 000万份的居民诊疗信息,汇聚统计得到的1 040万条健康统计数据;上海市残疾人联合会登记的上海市47万残疾人口健康登记统计数据。

2.期望寿命和健康期望寿命的计算:

(1)期望寿命:上海市居民期望寿命均由上海市CDC采用现时简略寿命表—蒋氏法[2]计算得到。

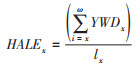

(2)健康期望寿命:采用华盛顿大学健康测量与评估研究中心所建立的全球疾病负担(Global Burden of Disease,GBD)研究的知识和方法体系,测算所得的健康期望寿命也称为病伤残调整期望寿命,指标测算应用Sullivan提出的方法[3]。首先通过收集的各类健康数据,测算各年龄组不同性别人群不同健康状态(疾病、残疾等)的发病率或患病率,并结合各种健康状况的失能权重估计,估计各年龄组人群因疾病或伤残造成的寿命损失,最后推算健康期望寿命。记x岁时的健康期望寿命为HALEx,其计算方法[4]:

相应的健康损失寿命期望为LHEx的计算:

lx和Lx分别为简略寿命表中原有相应年龄组的尚存人数和生存人年数;Dx表示之间的失能加权现患率;YDx = Lx × Dx表示(x,x+5)岁之间的失能损失生命年;YWDx = Lx × (1 - Dx)表示(x,x+5)岁之间的健康生存时间。

(3)健康权重:本研究的健康权重采用GBD给出的各种不同疾病和健康结局的失能权重[5-6]。本研究纳入了包括传染病、慢性疾病等1 246种疾病所致的1 289类后遗症和325类健康状态所致的寿命损失。另外真实人群中,普遍存在着并患多种疾病的情况。对于此类健康状况,GBD并未直接给出多种并患疾病的健康权重,但是基于多个疾病并发对健康的影响的独立性假设,n种疾病并发的健康权重为

(4)年龄组内平均余命和健康寿命损失:年龄组内平均余命为寿命表中两个年龄组期望寿命的差值,反映了年龄组(x,x + n)人群的死亡水平,是对该组人群平均暂时存活寿命的估计。健康寿命损失为年龄组内期望寿命和健康期望寿命的差值,反映因疾病或伤残导致健康存活时间的损失,健康寿命损失率则为健康寿命损失年与期望寿命的比值。

3. 统计学分析:本研究所有死亡原因均依据《疾病和有关健康问题的国际统计分类》(ICD-10)进行编码,并依据GBD的疾病分类方法,对各系统疾病进行分类。期望寿命和健康期望寿命的测算均采用SAS软件进行统计学分析和比较。

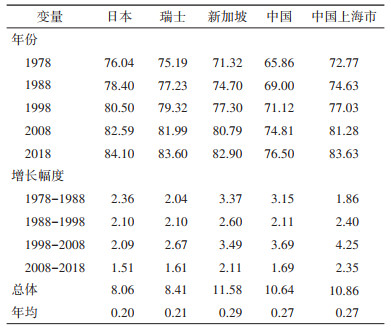

结果1. 期望寿命变化趋势:1978-2018年,上海市居民期望寿命从1978年的72.77岁,增长至2018年的83.63岁,与长寿之国“日本”的差距由1978年的3.27岁,缩短到0.47岁(表 1)。40年来上海市期望寿命增长了10.86岁,平均每年增长0.27岁,但不同时期增长程度略有不同。上海市居民期望寿命增长趋势与全国的变化趋势基本一致。同期,世界范围内期望寿命增速最快的为新加坡,共增长了11.58岁,平均每年增长0.29岁;日本增长了8.06岁,平均每年增长0.20岁。

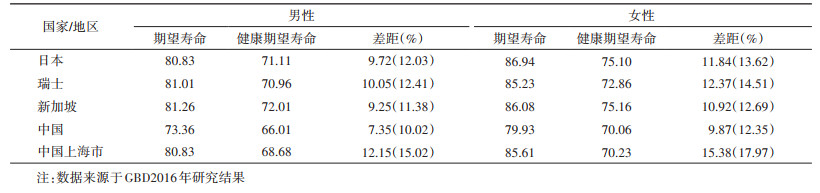

2. 期望寿命和健康期望寿命及其性别比较:2016年上海市居民期望寿命为83.18岁,其中男性80.83岁,女性85.61岁;居民健康期望寿命为69.46岁,其中男性68.68岁,女性70.23岁;与期望寿命的差距分别为13.72、12.15和15.38岁;分别占期望寿命的16.49%、15.02%和17.97%。与上海市期望寿命相近的日本、瑞士、新加坡等国,健康期望寿命与期望寿命的差距小于上海市。但女性健康期望寿命高于男性,女性健康期望寿命与期望寿命差距大于男性的趋势一致(表 2)。

从随年龄变化的趋势上看,各个年龄组的期望寿命和健康期望寿命女性均高于男性,但期望寿命和健康期望寿命的性别差异随年龄的变化趋势不同(表 3)。期望寿命的性别差异随年龄的增长而下降,各年龄组平均差异为3.97岁;健康期望寿命各年龄组平均性别差异为1.76岁,差异随年龄上升呈现先增后降的趋势。0~24岁,男性和女性健康期望寿命的差距从1.54岁缩小至1.36岁;25~74岁,男女性健康期望寿命的差距随年龄的增长从1.41岁扩大至2.24岁;75岁之后,男女性健康期望寿命的差距逐步缩小至1.46岁。从组内健康余命来看,20岁之前各年龄组的健康余命女性大于男性,20~70岁男性高于女性,70岁之后女性则高于男性。

3. 健康寿命损失分析:比较健康期望寿命和期望寿命的差距,得出存活期间,人群健康寿命的损失为13.72年,占期望寿命的16.49%;其中男性健康寿命损失为12.15岁,女性为15.38岁,分别占期望寿命的15.02%和17.97%,女性健康寿命损失高于男性(图 1)。

|

| 图 1 2016年上海市居民健康期望寿命与期望寿命的差异分析 |

从随年龄变化的趋势上看,0岁时女性健康寿命损失较男性高3.24岁,随后女性的健康寿命损失与男性的差距逐渐缩小,75岁以后两者几乎无差异。从健康寿命损失看,健康寿命损失率(健康寿命损失占期望寿命的比重)随年龄的增长而上升。65岁以前,女性健康寿命损失率高于男性,损失率从17.96%上升为37.73%,男性则从15.02%上升为37.86%。65岁以后,男性健康寿命损失率增长迅速超过女性。85岁时男性健康寿命损失率高达50.80%,女性则为39.59%。

讨论期望寿命从寿命长度评估人群健康状况,是衡量一个国家或地区经济社会发展水平的综合指标。从世界范围来看,与目前期望寿命领先的几个国家/地区一样,上海市居民期望寿命增长速度很快。改革开放40年,上海市居民期望寿命增长了10.86岁,高于人类预期寿命每10年增长2.5岁的速度[7],与世界期望寿命前列国家/地区的增长速度不相上下,上海市居民期望寿命已奠定世界领先的地位。总结期望寿命领先的先进国家的经验,随着经济的发展,期望寿命的不断增高,其增长的速度必将渐趋平缓。随着期望寿命增长速度趋缓,对人群健康状况的敏感性逐渐降低。健康期望寿命,在期望寿命的基础上,全面考虑各种疾病对人们生存质量的影响,扣除因为各种疾病所导致的“不健康”的状态,从而得出了完全健康状态下人们平均的存活时间,也即健康期望寿命,是WHO积极推荐用以综合评价人群健康状况的重要指标。

华盛顿大学健康测量与评估研究中心所建立的GBD研究的知识和方法体系,是目前全球范围内最权威的一套方法体系,但研究涉及的数据包括所有疾病的发病率、病程、死亡率和危险因素等海量数据,故而数据的可及性问题对该套方法体系的研究结果有较大影响,例如2017年GBD结果[8]和2016年的估计结果[9]就略有不同。本研究基于上海市良好的疾病监测网络和发达的健康数据信息平台,获得了较为全面的人群真实健康数据而非模型拟合结果,而基于健康期望寿命的测算原理,数据越全面测算所得健康期望寿命必然更低。据中国CDC和GBD估计[10-11],2015年上海市期望寿命为84.2岁,高于上海市实测的82.7岁,可能与上海市实测为户籍人口而GBD测算为常住人口有关,有研究表明非户籍人口更具有健康优势,这也与源自迁移和就业的健康选择有关[12]。本研究基于医疗卫生大数据,应用Sullivan法测算上海市居民健康期望寿命为69.46岁,低于GBD 74.3岁的估计结果[10],而同期GBD对日本健康期望寿命的估计结果为73.9岁[13]。一方面这些差异是源于期望寿命基础不一致;另一方面本研究纳入了覆盖全人群的医疗机构的诊疗数据和残疾,获得的病伤残数据更全面,扣除的寿命损失更多,测算的健康期望寿命相对较低;最后还可能与户籍和常住人口统计口径不一致的原因有关。

本研究得出的健康期望寿命虽与GBD研究结果的具体数值不同,但期望寿命越高,健康期望寿命与期望寿命的差距越大,以及男女性健康期望寿命和期望寿命的差异的变化规律与GBD研究结果一致[8]。虽然上海市女性期望寿命和健康期望寿命均高于男性,但女性的健康寿命损失高达15.38岁,较男性损失高了3.24岁,这意味着虽然女性活的时间长,但是活着的时间里健康状况较男性差。尤其20~70岁之间,女性健康寿命损失率高于男性,这与该年龄段女性消化系统疾患[14]、恶性肿瘤[15]、心脑血管[16]等疾病的流行情况更为严重有关,提示今后在公共卫生政策制定中应充分注意性别差异,开发和制定有利于女性健康发展的公共健康相关政策,强调社会性别平等和公平,确保广大女性公民真正从中受益。从年龄趋势上看,随着年龄的增长,健康寿命损失占期望寿命的比例呈上升趋势,但65岁是个拐点,65岁之前女性健康寿命损失率高于男性,但65岁之后不但女性健康余命仍然大于男性,女性健康寿命损失率也基本稳定,而男性则仍呈加速上升的趋势,这可能与老年男性相较于中青年时期更关注自身健康状况且其期望寿命迅速降低有关,同时也提示65岁以后男性健康状况可能需要得到重视,也有待深入研究其原因。

健康期望寿命作为一个新的综合性健康指标,其推广应用尚不足30年,使用的技术方法也多种多样,目前国际上常用的是自评健康期望寿命[17]和本文涉及的病伤残调整期望寿命[10],虽然均为健康期望寿命指标,但指标所反映的健康含义差别巨大,自评健康期望寿命侧重个人对自我健康的认识和评估,本文的指标侧重于疾病和残疾对健康的损害,两种方法思路和算法上相似,但采用的技术完全不同,使用比较时应慎重。另外,上海市居民健康期望寿命的测算,目前所使用的健康权重来自GBD研究所创建的失能权重体系。虽然GBD研究表明该权重体系不存在很大的人群和地区差异,但是由于不同人群其背景、文化不同,对自身的健康认识和健康需求必然不同,建立一套适合中国人群的健康权重体系,将更有助于评估人群的健康状况和健康需求,对于卫生政策的制定将更具指导意义。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

志谢 感谢中国卫生信息与健康医疗大数据学会健康统计专委会,对本文给予的指导和帮助

| [1] |

胡广宇, 谢学勤, 邓小虹. 北京市居民健康期望寿命测算研究[J]. 中国卫生政策研究, 2013, 6(9): 62-69. Hu GY, Xie XQ, Deng XH. The calculation trial on health expectancy of Beijing Residents[J]. Chin J Health Policy, 2013, 6(9): 62-69. DOI:10.2969/j.issn.1674-2982.2013.09.013 |

| [2] |

蒋庆琅//方积乾, 译. 寿命表及其应用[M]. 上海: 上海翻译出版公司, 1984: 97-103. Jiang QL//Fang JQ[translation]. Life table and its application[M]. Shanghai: Shanghai Translation Publishing Company, 1984: 97-103. |

| [3] |

Sullivan DF. A single index of mortality and morbidity[J]. HSMHA Health Rep, 1971, 86(4): 347-354. |

| [4] |

Mathers CD, Sadana R, Salomon JA, et al. Healthy life expectancy in 191 countries, 1999[J]. Lancet, 2001, 357(9269): 1685-1691. DOI:10.1016/S0140-6736(00)04824-8 |

| [5] |

Nord E. Uncertainties about disability weights for the Global Burden of Disease study[J]. Lancet Glob Health, 2015, 3(11): e661-662. DOI:10.1016/S2214-109X(15)00189-8 |

| [6] |

Salomon JA, Haagsma JA, Davis A, et al. Disability weights for the Global Burden of Disease 2013 study[J]. Lancet Glob Health, 2015, 3(11): e712-723. DOI:10.1016/S2214-109X(15)00069-8 |

| [7] |

Oeppen J, Vaupel JW. Demography. Broken limits to life expectancy[J]. Science, 2002, 296(5570): 1029-1031. DOI:10.1126/science.1069675 |

| [8] |

Kyu HH, Abate D, Abate KH, et al. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990-2017:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017[J]. Lancet, 2018, 392(10159): 1859-1922. DOI:10.1016/S0140-6736(18)32335-3 |

| [9] |

Hay SI, Abajobir AA, Abate KH, et al. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990-2016:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016[J]. The Lancet, 2017, 390(10100): 1260-1344. DOI:10.1016/S0140-6736(17)32130-X |

| [10] |

周脉耕, 李镒冲, 王海东, 等. 1990-2015年中国分省期望寿命和健康期望寿命分析[J]. 中华流行病学杂志, 2016, 37(11): 1439-1444. Zhou MG, Li YC, Wang HD, et al. Analysis on life expectancy and healthy life expectancy in China, 1990-2015[J]. Chin J Epidemiol, 2016, 37(11): 1439-1444. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2016.11.001 |

| [11] |

Zhou M, Wang H, Zeng X, et al. Mortality, morbidity, and risk factors in China and its provinces, 1990-2017:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017[J]. Lancet, 2019, 394(10204): 1145-1158. DOI:10.1016/S0140-6736(19)30427-1 |

| [12] |

张震, 虞慧婷, 王春芳. 2000-2010年上海户籍与非户籍人口预期寿命差异研究[J]. 中国人口科学, 2015(6): 23-34. Zhang Z, Yu HT, Wang CF. A study on the difference of life expectancy between registered and non-registered population in Shanghai in 2000-2010[J]. Chin J Population Sci, 2015(6): 23-34. |

| [13] |

Nomura S, Sakamoto H, Glenn S, et al. Population health and regional variations of disease burden in Japan, 1990-2015:a systematic subnational analysis for the Global Burden of Disease Study 2015[J]. The Lancet, 2017, 390(10101): 1521-1538. DOI:10.1016/S0140-6736(17)31544-1 |

| [14] |

王朝昕, 王夏炜, 于德华, 等. 中国东部沿海地区慢性病流行趋势分析及防治启示[J]. 中国公共卫生, 2017, 33(11): 1563-1566. Wang ZX, Wang XW, Yu DH, et al. Prevalence of non-communicable chronic diseases (NCDs) in eastern coastal China and its implication for NCDs prevention and treatment[J]. Chin J Public Health, 2017, 33(11): 1563-1566. DOI:10.11847/zgggws2017-33-11-06 |

| [15] |

宋先璐. 广州市恶性肿瘤流行趋势, 1997-2006[D]. 南方医科大学, 2007. Song XL. Epidemic trend of malignant tumors in Guangzhou, 1997-2006[D]. Southern Medical University, 2007. |

| [16] |

Mosca L, Benjamin EJ, Berra K, et al. Effectiveness-Based Guidelines for the Prevention of Cardiovascular Disease in Women-2011 Update: A Guideline From the American Heart Association[J]. J Am Coll Cardiol, 2011, 57(12): 1404-1423. DOI:10.1016/j.jacc.2011.02.005 |

| [17] |

费方荣, 胡如英, 王旭英, 等. 浙江省2016年成年人健康期望寿命测算研究[J]. 中华流行病学杂志, 2018, 39(9): 1249-1254. Fei FR, Hu RY, Wang XY, et al. Estimation on the health life expectancy of adults in Zhejiang province, 2016[J]. Chin J Epidemiol, 2018, 39(9): 1249-1254. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2018.09.020 |

2021, Vol. 42

2021, Vol. 42