文章信息

- 王胜锋, 宁毅, 李立明.

- Wang Shengfeng, Ning Yi, Li Liming

- 健康医疗大数据互联互通模式的经验与挑战

- Experience and challenge on interoperability of big data in health care

- 中华流行病学杂志, 2020, 41(3): 303-309

- Chinese Journal of Epidemiology, 2020, 41(3): 303-309

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2020.03.005

-

文章历史

收稿日期: 2019-11-15

健康医疗大数据作为基础性战略资源,欧美、日本等较多国家都已将其列为大力发展的战略领域,《“健康中国2030”规划纲要》也明确提出“推进健康医疗大数据应用”。由于健康概念本身具有多维性,健康医疗大数据涵盖从医疗服务、医疗保障、药品供应、公共卫生、计划生育到综合管理等多领域的信息[1]。为此,2016年,国务院办公厅发布的《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》明确指出要大力推动政府健康医疗信息系统和公众健康医疗数据互联融合、开放共享。如何将跨机构、跨领域、跨部门、跨平台、跨系统的数据打通共享,既保证数据安全,又保护个人隐私,既依托可靠技术,又整合全新理念,是目前全球各国数据使用面临的最大壁垒。

一、互联互通概念范畴信息系统之间的互联互通问题,学术界称之为“互操作”(interoperability)。目前使用较为广泛的概念是由美国电气与电子工程师学会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)于1988年提出的,即两个或多个系统之间交换信息及使用交换信息的能力[2]。从概念来讲,互联互通包含两方面能力,即连通其他系统进行信息交换的能力;二是融合交换得到的信息开展业务应用的能力。

围绕健康医疗大数据互联互通的具体内涵,欧洲、美国、澳大利亚等均提出了各自的模型,尽管术语和侧重点略有不同,但核心构成几乎一致[3]。参考2019年澳大利亚最新政府文件,互操作性的实现需要围绕业务、安全、伦理、语义和技术5个维度[4]。按照各维度互联互通的实现程度,互操作性又可分为不同的等级,以2005年提出的“概念性互操作模型”(levels of conceptual interoperability model)为例,包括完全独立、技术互操作、语法互操作、语义互操作、实用互操作、动态互操作到概念互操作7个等级。而若想有效利用健康医疗大数据,互联互通至少要满足第4等级[5]。

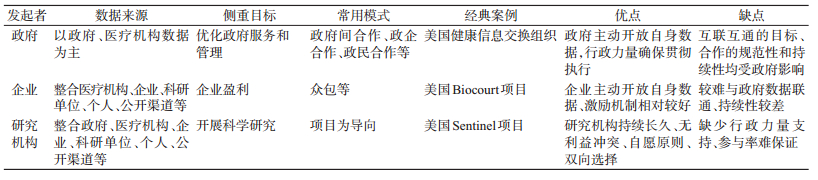

二、互联互通管理模式健康医疗大数据来源多样,按照归属可概括分为:政府(如电子健康档案、疾病与死亡登记、公共卫生监测、政府医疗保险等),医疗机构(如电子病历、实验室、影像及心电图等检查),企业(如药企、医疗设备企业、体检及基因检测公司、商业保险公司等),科研单位(如大型队列、组学数据),个人(如可穿戴设备、个体行为记录等),公开渠道(如社交媒体、论文)等[6-7]。数据归属的不同衍生出多种互联互通管理模式,按发起者身份,常见的可分为政府主导、企业主导和研究机构主导3种(表 1)。

1.政府主导的互联互通:健康医疗大数据的合理运用可以指导政府提高医疗服务效率,提升医疗服务质量,改善居民健康结局,因此政府自然成为了互联互通最主要的倡导者。美国、英国、加拿大与澳大利亚都有尝试以政府主导的健康医疗大数据的互联互通。英国的探索工作始于1993年,最初尝试的是自上而下国家一体化的建设与联通模式,通过搭建全国一体化的基础设施和通用的终端系统来保证系统互联。期间先后摸索了面向英国国民健康服务(national health service,NHS)工作人员的信息网络NHS.net[8]、覆盖全国范围的信息技术(national programme for information technology,NPfIT)[9-11],但或苦于数据无法交换共享、或囿于需求复杂、进度缓慢,项目均因未取得预期效果而提前结束。自2012年起,英国又开始尝试在原有国家级基础设施基础上开发各类标准,出台信息采集和使用框架来促进各地积极实现信息充分整合[12]。加拿大从2001年开始摸索建立全国性互联互通的电子健康档案系统(interoperable electronic health records,iEHR)[13],但和英国最初的遭遇类似,虽然取得了一些进步,但截至2018年仍有较大的改善空间,主要障碍为缺乏强有力的政策支持、缺少互联互通的国家技术标准[14-15]。澳大利亚从2005年启动,主要借鉴英国后期经验,集中在制定互联互通技术框架[16],推进较为顺利,目前正在全力争取实现2020数字连续性政策(The Digital Continuity 2020)的最终目标[4]。美国自2004年起,先后完成了一系列机制建设和基础设施,并在实践中逐渐摸索提出通过搭建国家健康信息网络(nationwide health information network,NHIN),建立非营利的健康信息交换组织(health information exchange organizations,HIOs),计划在2024年实现全国范围内健康信息系统的互操作[17]。目前,已经出现了在特定区域或HIOs范围内实现健康信息系统互操作的大量成功案例,研究者不仅针对性开发了许多分析工具和方法,也对数据互联互通提出了诸多进一步的功能需求[18]。同时,美国截至2015年底,不足1/3的医院实现了互通互联的全部维度[19]。

健康医疗大数据的互联互通工作离不开强有力的行政领导,以便构建共同的目标和契约,政府在这方面无疑占据得天独厚的优势[13]。我国政府从2003年开始试点区域卫生信息化,先后将健康信息系统互操作列为医疗卫生体制改革关键环节、人口健康信息化核心任务,目标是在2020年全面建成互联互通的国家、省、地市和县4级信息平台,实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历数据库基本覆盖全国人口并整合共享[20]。目前,多个地区已建成县级、地市级、甚至省级区域医疗数据中心,少数较为突出的如浙江省宁波市、福建省厦门市等[21],甚至与美国HIOs类似,不仅实现了机构内的互联互通,而且与科研机构启动了各种模式的合作,探索健康医疗大数据的价值转化。此外,中国政府从2016年推进落实的政务信息系统整合共享[22],所发挥的作用也与欧美国家的各种尝试类似,营造支持有力的政策环境及机制建设。

2.企业主导的互联互通:政府主导的互联互通主要侧重于政府或医疗机构产生的健康数据,而对于企业、个人或公开渠道可获取的信息,政府也清晰的认识到企业在这方面的主导优势[18]。以可穿戴设备采集数据为例,如苹果的Apple watch、华为手环,不同的可穿戴设备收集某一方面的健康数据,自动上传并储存在设备制造商的数据库中。由于制造商之间存在竞争关系,缺乏数据联通意愿,公众健康数据得不到有效整合,单纯孤立的依赖某一方面信息也很难对公众整体层面的健康做出及时有效的指导,这也是目前可穿戴设备数据挖掘利用的最大瓶颈[23]。如何将海量的健康医疗大数据进行整合链接,进而分析挖掘出有价值的健康信息,创造或满足公众健康需求的服务,目前是大数据领域的研究热点。

数据作为经济动力的新来源,无论企业还是个人,要想充分发挥健康医疗大数据的价值,真正实现数据经济的蓬勃发展至少涉及3个重要环节。首先,数据存储和保护方面,要确保公众能够放心的将自己的数据共享,必须确保公众对数据存储、管理模式放心。区块链和分布式存储技术可以极大提高新兴数据经济的安全性和私密性,理想状态下可以实现公众完全控制各自数据的生命周期,包括使用地点、使用时间、任意更新以及任意删除,从而为公众参与提供最大的开放度和自由度[24]。其次,数据互联互通的激励机制方面,国外正在不断尝试将基于双边市场理论的数据货币化平台[25]、群智感知(crowdsensing)[26]、众包(crowdsourcing)[27]、替代性支付模型(alternative payment models)[28]等理念用于实现对健康数据的收集和交易,激励大众共享健康数据[29]。国内也有学者从理论层面探讨众包、群智感知用于健康医疗大数据共享模式的可能[30-31],并探索性进行了小规模的尝试[32]。最后,数据整合方式方面,国外多组学者先后提出多种数据整合框架,如数据管理框架(data curation framework)[33]、挖掘理念(mining minds)等[34],尝试基于物联网、云计算等技术,实时地从多渠道集聚和分析大众感知的健康数据。国内学者也有从理论层面根据健康医疗大数据的多源异构特点,尝试设计针对性的数据融合系统[35]。

目前国内外都有一些企业主导探索健康医疗大数据互联互通的案例,国外的如Airbnb主动开放数据、Uber公开交通出行数据库等,国内的如百度数据众包平台、区块链运动数据生态平台等。不同案例采用模式差别较大,但核心目标都是通过实现健康医疗大数据的互联互通寻找利益点,构建持续的利益机制,从而实现长期盈利[36]。也正是借助于企业力量的驱动,当下健康服务也逐渐由治疗为主的服务模式向预防为主的服务模式转变。

3.研究机构主导的互联互通:数据互联互通的目的是为了研究使用,只有不同来源的健康医疗大数据得到应用,才能真正实现数据的价值,不少研究机构都对数据的互联互通进行了不同形式的摸索。这些尝试共性的特色在于常以研究问题为导向,融入了全生命历程的视角。美国国家科学基金会和国立卫生研究院对由政府资助的科学研究,根据项目性质鼓励或强制要求数据共享[37],在此背景下,退伍军人健康信息交换(veterans health information exchange)[38]、印第安纳健康信息交换(indiana health information exchange)[39]、美国FDA哨点系统(sentinel)等许多研究机构都积累了一些经验。以哨点系统为例,美国FDA为扩展医疗产品安全风险监测而发起,具体目标是利用医学研究、医疗卫生、医疗保险等渠道的电子化健康医疗大数据,实现持续、互联、实时的安全性监测。哨点系统涉及100多位研究者、多个合作机构,拥有不同来源和异构数据,因此跨机构、多来源、具备不同特征的数据组织和处理,成为哨点系统工作的核心目标和挑战之一。

经过一系列的探索和实践,哨点系统构建了一套切实可行的数据互联互通模式,有很多理念和技术都值得借鉴。首先,针对数据组织结构,设立了1个研究核心团队、若干研究合作伙伴(数据持有者)、合作者及扩展联盟。研究核心团队主要由哈佛大学医学院及哈佛Pilgrim卫生保健研究所承担,分为数据部、管理部和方法及应用部,其中方法及应用部负责研究问题的基本审核、方案实施和方法学开发,数据部负责常规编程、数据质量评估、数据源扩展和技术支持。其次,针对数据整合形式,开发了集中式数据(centralized database)和分布式网络(distributed network)两种。集中式需要数据持有者将数据授权给研究中心,直接在研究中心存储,中心研究人员可直接使用;而分布式网络则仅需要数据持有者向研究中心提交综合分析数据,无需共享原始数据,中心研究人员不可直接使用。第三,针对数据标准化,尤其分布式网络形式时,构建了通用数据模型(common data model,CDM)。CDM通过创建一个共同的结构和框架来组织和标准化多源异构数据,然后基于此就能允许研究人员开发各种分析方法,在不改变原始数据内容的前提下,满足不同原始格式数据源的分析。第四,针对数据分析方法,中心也致力于开发回答不同研究问题的分析策略,梳理方法学思路,积极开发参数化的常规查询工作,以便实现分析任务的批量化。

目前国内从2004年开始启动国家人口与健康科学数据共享平台,由科技部牵头试点,目标是按照统一标准规范、统一资源规划和统一技术架构,建立一个“逻辑上高度统一,开放共享;物理上合理分布,分工合作”的国家人口与健康科学数据管理与共享服务系统[40]。类似的平台还有由北京大学公共卫生学院牵头的中国队列共享平台[41]、国家地球系统科学数据中心共享服务平台等。但所有上述平台最大的特点在于更多的侧重于数据的展示,除了少部分数据可直接下载外,大部分数据的管理和申请仍需要申请者单独联系数据持有方,而平台本身不承担数据的整合、分析等工作。

三、中国模式的建议及挑战客观来讲,无论政府、企业还是研究机构,国内在健康医疗大数据互联互通方面都做了一些实践探索,也取得了一些进展。但总体来看,与欧美开展的以研究问题为导向、以方法革新为支撑、以形式多样为特点相比,我国健康医疗大数据的互联互通进程仍有较大的差距。尽管目前已有不少学者关注健康医疗大数据的互联互通理论,类似的国家科研项目也正在摸索探路,但具体落地完成的形式和案例却非常少。

通过系统梳理国内外各种互联互通管理模式,本研究团队认为目前我国可以尝试大学牵头、企业助力和政府支持的工作模式,充分将学术界的创新智库、产业界的转化需求和政府部门的行政推动相结合[42]。我国政府层面迄今围绕健康医疗大数据的互联互通已经颁布了系列政策,如《促进大数据发展行动纲要》等,无疑增强了各相关机构对于健康医疗大数据规范化的重视,为数据的标准化提供技术参考,从而如同美国政府文件所强调的一样,为互联互通营造一个良好的底层数据基础[18]。政府推动互联互通的主要源动力在于决策管理,这也是健康医疗大数据的基本作用和目的,而学术机构牵头的源动力在于创新发展和回答科学问题,这是对健康医疗大数据利用的一个更高层面,也是目前健康医疗大数据深受关注的主要原因。企业从盈利或者节约成本的角度,也积极的参与健康医疗大数据的互联互通,但企业行为或数据产业更多依托于单个项目,可持续性较弱,当然不可否认每一次企业力量和思维的注入都极大的推动互联互通领域向前发展。正因为三者各有优势,因此如何以学术机构牵头探路,巧妙借助企业的力量,既发挥出政府打底的基础又反过来让政府认可是值得尝试的一条路线。如此可以整合健康医疗大数据涉及的主要主体,在不丢数据、不违法纪、不侵隐私、能回答问题的基础上实现互联互通。和国外发展历程一样,中国试行这样一条路线,必然也会面临诸多理念和技术的挑战。

1.行业标准与规范:健康医疗大数据的互联互通需要面临数据的规范化、标准化和相关工作流程的规范化、标准化。以美国哨点系统的CDM为例,最大特点在于充分利用已有的各类数据资源,而非重新建立一套原始数据采集系统[42]。CDM通过系列程序处理可以使结构各异的数据源转化成统一的数据结构[43],CDM的构建涉及到卫生信息交换标准[16]、标准术语集、表单等环节。简言之,CDM需要明确两方面内容,一是确定互联互通哪些变量条目,如基本信息、就诊、处方、诊断、手术、检验等,二是确定每个变量条目的标准格式,如性别,标准选项规定为男、女和不详。目前哨点系统的CDM更新到第8版,包括14个表,侧重于药品安全监测,若用到其他领域仍需结合实际调整。同时,我国健康医疗大数据的术语标准化工作相比欧美差距较大[44],仍亟待完善[45]。此外,相关工作流程的规范化、标准化也需要顶层设计。当然,现阶段我国短时间很难出现自上而下的统一设计,因此建议不同机构按照急用先行原则,各自试水探索互联互通的路径与需求,后续再汇总经验实现自下而上的规范化和标准化。

2.数据安全与伦理:健康医疗大数据的应用和发展,数据安全必须放在首位,需要相关制度的保障和切实有效的落实,尤其应将数据安全的保护纳入法律范围之内[36],政府部门无疑要承担起隐私数据保护规则的制定、推动和监督的角色。欧美国家已经进行了多种尝试,如美国的健康保险携带与责任法案(HIPAA)、隐私法案,欧盟关于隐私保护和个人信息传输规范等。我国目前虽然颁布了《数据安全管理办法(征求意见稿)》和《信息安全技术个人信息安全规范》等,但尚无对应的隐私保护立法。随着互联互通的逐步推进,可能存在的信息安全与隐私泄露风险必然将成为阻碍联通的重要因素。因此,应尽快推动个人健康信息隐私保护相关法律法规的立法,明确电子健康信息在存储、管理、利用交换各环节的权责归属与过程标准,实现信息共享与隐私保护同步发展。此外,数据安全挑战不仅与法律相关,也要求相应安全技术的与时俱进,如嵌入医疗服务实体唯一标识[46]。另外,从保护个体安全和公平的角度,如何界定伦理风险,把握伦理审批的界限也是目前学术界争议的焦点,也亟需结合我国国情落实。2019年我国已颁布了《人类遗传资源管理条例》,迈出探索性的一步,值得国内研究者的重视和学习。

3.激励机制与考核:互联互通机制的长期维持必须基于切实有效的持续激励机制,以便维持数据持有方持续的供应数据、享受数据利益,数据使用方持续的利用数据、获取数据价值,从而实现良性循环。否则即便依靠行政力量强迫某一方参与互联互通,其投入精力和兴趣动力都很有限,反而浪费时间与资源。美国在这方面的一些尝试值得参考,首先在底层数据建设方面,为鼓励医生、各类医疗机构使用电子健康档案(EHR),美国复苏与再投资法案(the american recovery and reinvestment act,ARRA)提出要对有效使用EHR的医院和医生给予适当财政激励。其次,为了吸引不同数据持有者分享数据,美国哨点系统对于有价值的各类健康医疗大数据,不求为我所有、但求为我所用,积极探索各种数据整合方式[42]。同时,对于参与的数据合作伙伴,也按照实际贡献的记录数与变量数给予一定的激励。当然除了已有合作伙伴的维持,哨点系统对于新合作伙伴的准入数据质量也有一定要求,而非简单的多多益善,目前已开发有完善的数据质量评估流程。参考哨点系统,我国也在药品监督管理局牵头下尝试搭建类似的哨点联盟,整合中国医院药物警戒系统的数据资源,但药品监督管理局也希望由大学牵头学习哈佛大学整合区域医疗数据、肿瘤登记数据、电子健康档案、监测数据等多来源信息,为国家层面的方案制定探路[42]。目前类似工作和激励机制与考核的探讨还未见报道。

四、结语健康医疗大数据的获取、转化及应用成为全球各国健康产业发展的新引擎,互联互通作为健康医疗大数据产业发展的关键环节,是诸多挑战的重中之重。目前全球各国数据互联互通的驱动力及相关人力和物力的投入都呈现暴发式增加,我国也已将健康医疗大数据的发展上升至国家战略层面,相关利好政策频出,但对互联互通模式的探讨仍刚起步。如何互联互通、由谁牵头试水,是应优先思考的共性问题,而借鉴国外发展历程,大学牵头、企业助力和政府支持的模式值得在我国进行尝试。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

| [1] |

王波, 吕筠, 李立明. 生物医学大数据:现状与展望[J]. 中华流行病学杂志, 2014, 35(6): 617-620. Wang B, Lyu J, Li LM. Big data in biomedicine:status quo and perspective[J]. Chin J Epidemiol, 2014, 35(6): 617-620. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2014.06.001 |

| [2] |

Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE standard dictionary of electrical and electronics terms[M]. 4th ed. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1988.

|

| [3] |

Guedria W, Lamine E, Pingaud H. Health systems interoperability: analysis and comparison[C]//Proceedings of MOSIM 2014, 10ème Conférence Francophone de Modélisation, Optimisation et Simulation. Nancy, France: HAL, 2014.

|

| [4] |

National Archives of Australia. Interoperability development phases resource 2019[EB/OL]. (2001-09-01)[2019-11-11]. https://www.naa.gov.au/sites/default/files/2019-09/interoperability-development-phases-resource.pdf.

|

| [5] |

Turnitsa CD. Extending the levels of conceptual interoperability model[C]//Proceedings IEEE Summer Computer Simulation Conference. IEEE CS Press, 2005.

|

| [6] |

Khoury MJ, Ioannidis JPA. Big data meets public health[J]. Science, 2014, 346(6213): 1054-1055. DOI:10.1126/science.aaa2709 |

| [7] |

Vogt H, Green S, Ekstrom CT, et al. How precision medicine and screening with big data could increase overdiagnosis[J]. BMJ, 2019, 366: l5270. DOI:10.1136/bmj.l5270 |

| [8] |

Fletcher K. Contact-more than just another email address?[J]. BMJ, 2006, 333(7557): s6. DOI:10.1136/bmj.333.7557.s6 |

| [9] |

Powell J. NHS national programme for information technology:changes must involve clinicians and show the value to patient care[J]. BMJ, 2004, 328(7449): 1200. DOI:10.1136/bmj.328.7449.1200 |

| [10] |

Willis TA. NHS national programme for information technology:programme erodes confidentiality of medical records[J]. BMJ, 2004, 328(7449): 1200. DOI:10.1136/bmj.328.7449.1200-a |

| [11] |

Humber M. National programme for information technology[J]. BMJ, 2004, 328(7449): 1145-1146. DOI:10.1136/bmj.328.7449.1145 |

| [12] |

Department of Health. The power of information: putting all of us in control of the health and care information we need-Impact Assessment[R]. The United Nation: Department of Health, 2012.

|

| [13] |

Office of Health and the Information Highway. Toward electronic health records[R]. Canada: Office of Health and the Information Highway, 2001.

|

| [14] |

Gartner. Connected health information in Canada: a benefits evaluation study[R]. Canada: Gartner, 2018.

|

| [15] |

Francois MJ, Obisike EE. Accelerating the national implementation of electronic health records in Canada[J]. Eur Sci J, 2016, 12(15): 65-80. |

| [16] |

The Chief Information Officer Committee. Australian government technical interoperability framework[R]. Australia: The Chief Information Officer Committee, 2005.

|

| [17] |

The Office of the National Coordinator for Health Information Technology. Connecting health and care for the nation: a shared nationwide interoperability roadmap-draft version 1.0[R]. The United States. Office of the National Coordinator for Health Information Technology, 2015.

|

| [18] |

The Office of the National Coordinator for Health Information Technology. Connecting health and care for the nation: a 10-year vision to achieve an interoperable health IT infrastructure[R]. The United States. Office of the National Coordinator for Health Information Technology, 2014.

|

| [19] |

Holmgren AJ, Patel V, Adler-Milstein J. Progress in interoperability:measuring US hospitals' engagement in sharing patient data[J]. Health Aff, 2017, 36(10): 1820-1827. DOI:10.1377/hlthaff.2017.0546 |

| [20] |

国家卫生健康委员会, 国家中医药管理局.关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见[EB/OL]. (2013-12-01)[2019-11-01]. http://www.doc88.com/p-3347112388001.html. National Health and Family Planning Commission, State Administration of Traditional Chinese Medicine. Instructions for Accelerating Population Health Informatization[EB/OL]. (2013-12-01)[2019-11-01]. http://www.doc88.com/p-3347112388001.html. |

| [21] |

叶臻华, 郑培雯, 沈鹏, 等. 宁波市鄞州区大气可吸入颗粒物暴露与冠心病就诊人数的时间序列分析[J]. 浙江大学学报:医学版, 2016, 45(6): 607-613. Ye ZH, Zheng PW, Shen P, et al. Time-series analysis of particulate matter and daily hospital visits for coronary heart disease in Yinzhou district, Ningbo area[J]. J Zhejiang Univ:Med Sci, 2016, 45(6): 607-613. DOI:10.3785/j.issn.1008-9292.2016.11.08 |

| [22] |

国家发展改革委, 中央网信办, 中央编办, 等.加快推进落实《政务信息系统整合共享实施方案》工作方案.北京, 2017[EB/OL]. (2017-08-18)[2019-11-11]. http://www.gov.cn/xinwen/2017-08/28/content_5221066.htm. National Development and Reform Commission, Office of the Central Cyberspace Affairs Commission, State Commission Office of Public Sectors Reform, et al. Integration and sharing of government information system. Beijing, 2017[EB/OL]. (2017-08-18)[2019-11-11]. http://www.gov.cn/xinwen/2017-08/28/content_5221066.htm. |

| [23] |

Wu J, Li H, Lin ZX, et al. Competition in wearable device market:the effect of network externality and product compatibility[J]. Electron Commer Res, 2017, 17(3): 335-359. DOI:10.1007/s10660-016-9227-6 |

| [24] |

Odiete OO. Using blockchain to support data & service monetization[D]. Saskatchewan: University of Saskatchewan, 2018.

|

| [25] |

Bataineh AS, Mizouni R, El Barachi M, et al. Monetizing personal data:a two-sided market approach[J]. Procedia Comput Sci, 2016, 83: 472-479. DOI:10.1016/j.procs.2016.04.211 |

| [26] |

Jaimes LG, Steele R. Incentivization for health crowdsensing[C]//Proceedings of 2017 IEEE 15th Intl Conf on Dependable, Autonomic and Secure Computing, 15th Intl Conf on Pervasive Intelligence and Computing, 3rd Intl Conf on Big Data Intelligence and Computing and Cyber Science and Technology Congress. Orlando: IEEE, 2017.

|

| [27] |

Créquit P, Mansouri G, Benchoufi M, et al. Mapping of crowdsourcing in health:systematic review[J]. J Med Internet Res, 2018, 20(5): e187. DOI:10.2196/jmir.9330 |

| [28] |

Muhlestein D, Saunders RS, McClellan MB. Growth of ACOs and alternative payment models in 2017[EB/OL]. (2017-06-28)[2019-11-11]. https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20170628.060719/full/.

|

| [29] |

Choi JP, Jeon DS, Kim BC. Privacy and personal data collection with information externalities[J]. J Public Econom, 2019, 173: 113-124. DOI:10.1016/j.jpubeco.2019.02.001 |

| [30] |

郭鑫鑫, 王海燕. 大数据背景下基于数据众包的健康数据共享平台商业模式构建[J]. 管理评论, 2019, 31(7): 56-64. Guo XX, Wang HY. Business model of health data sharing platform based on data crowdsourcing in the context of big data[J]. Manage Rev, 2019, 31(7): 56-64. DOI:10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2019.07.003 |

| [31] |

郭斌, 翟书颖, 於志文, 等. 群智大数据:感知、优选与理解[J]. 大数据, 2017, 3(5): 57-69. Guo B, Zhai SY, Yu ZW, et al. Crowdsensing big data:sensing, data selection, and understanding[J]. Big Data Res, 2017, 3(5): 57-69. DOI:10.11959/j.issn.2096-0271.2017052 |

| [32] |

周四望, 刘兴庭, 杨坚鑫. 校园网环境下基于众包的噪声数据收集[J]. 东南大学学报:自然科学版, 2017, 47 Suppl 1(增刊1): 129-131. Zhou SW, Liu XT, Yang JX. Gathering environmental noise with crowdsourcing in wireless campus networks[J]. J Southeast Univ:Nat Sci Ed, 2017, 47 Suppl 1: 129-131. DOI:10.3969/j.issn.1001-0505.2017.S1.025 |

| [33] |

Amin MB, Banos O, Khan WA, et al. On curating multimodal sensory data for health and wellness platforms[J]. Sensors, 2016, 16(7): 980. DOI:10.3390/s16070980 |

| [34] |

Banos O, Amin MB, Khan WA, et al. The Mining Minds digital health and wellness framework[J]. Biomed Eng Online, 2016, 15 Suppl 1: 76. DOI:10.1186/s12938-016-0179-9 |

| [35] |

詹国华, 何炎雯, 李志华. 智能健康管理多源异构数据融合体系与方法[J]. 计算机应用与软件, 2012, 29(9): 37-40. Zhan GH, He YW, Li ZH. Architecture and method of multisource heterogeneous data fusion for intelligent health management[J]. Comput Appl Software, 2012, 29(9): 37-40. DOI:10.3969/j.issn.1000-386x.2012.09.010 |

| [36] |

Lei RP, Zhai XM, Zhu W, et al. Reboot ethics governance in China[J]. Nature, 2019, 569(7755): 184-186. DOI:10.1038/d41586-019-01408-y |

| [37] |

汪俊. 美国科学数据共享的经验借鉴及其对我国科学基金启示:以NSF和NIH为例[J]. 中国科学基金, 2016, 30(1): 69-75. Wang J. American scientific data sharing experience and its implications for NSFC:case study of NSF and NIH[J]. Bull Nat Nat Sci Fund China, 2016, 30(1): 69-75. DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2016.01.017 |

| [38] |

Donahue M, Bouhaddou O, Hsing N, et al. Veterans health information exchange:successes and challenges of nationwide interoperability[J]. AMIA Annu Symp Proc, 2018, 2018: 385-394. |

| [39] |

Williams K, Grannis S. Examining the heartland region pilot: first look at the patient-centered data home[C]//Proceedings of 2018 International Informatics Symposium. San Francisco: AMIA Annual Symposium, 2018.

|

| [40] |

李赞梅, 孙海霞. 国家人口与健康科学数据共享平台资源建设模式分析[J]. 医学信息学杂志, 2015, 36(10): 72-76. Li ZM, Sun HX. Analysis of the resources construction mode of the national scientific data sharing platform for population and health[J]. J Med Inf, 2015, 36(10): 72-76. DOI:10.3969/j.issn.1673-6036.2015.10.016 |

| [41] |

杨羽, 赵厚宇, 詹思延. 队列数据共享的必要性与可行性[J]. 北京大学学报:医学版, 2018, 50(2): 381-385. Yang Y, Zhao HY, Zhan SY. Necessity and feasibility of data sharing of cohort studies[J]. J Peking Univ:Health Sci, 2018, 50(2): 381-385. DOI:10.3969/j.issn.1671-167X.2018.02.031 |

| [42] |

沈璐, 刘巍, 侯永芳, 等. 浅谈我国药品安全数据合作伙伴的构想[J]. 中国药物警戒, 2016, 13(12): 737-739, 744. Shen L, Liu W, Hou YF, et al. Ideas on the project of drug safety data partner cooperation in China[J]. Chin J Pharmacovigil, 2016, 13(12): 737-739, 744. DOI:10.3969/j.issn.1672-8629.2016.12.009 |

| [43] |

王玲. 美国观察医疗结果合作项目中数据组织及通用数据模型的应用研究[J]. 中国药物警戒, 2015, 12(6): 341-346. Wang L. Study on application of data organization and common data model of the observational medical outcomes partnership in US[J]. Chin J Pharmacovigil, 2015, 12(6): 341-346. DOI:10.3969/j.1672-8629.2015.06.007 |

| [44] |

Haug PJ, Narus SP, Bledsoe J, et al. Promoting national and international standards to build interoperable clinical applications[J]. AMIA Annu Symp Proc, 2018, 2018: 555-563. |

| [45] |

李赞梅, 钱庆, 李姣, 等. 健康医疗科学数据共享标准体系框架构建[J]. 医学信息学杂志, 2018, 39(11): 49-53. Li ZM, Qian Q, Li J, et al. Building of the framework of health care scientific data sharing standard system[J]. J Med Intell, 2018, 39(11): 49-53. DOI:10.3969/j.issn.1673-6036.2018.11.011 |

| [46] |

陈荃, 王岩, 马豪, 等. 卫生信息系统互联互通政策:国际经验与启示[J]. 中国数字医学, 2016, 11(4): 20-23. Chen Q, Wang Y, Ma H, et al. International experience and implications of the health information system interoperability policies and regulations construction[J]. China Digit Med, 2016, 11(4): 20-23. DOI:10.3969/j.issn.1673-7571.2016.04.008 |

2020, Vol. 41

2020, Vol. 41