文章信息

- 宁晨曦, 陈潇潇, 林海江, 乔晓彤, 许圆圆, 沈伟伟, 赵丹, 何纳, 丁盈盈.

- Ning Chenxi, Chen Xiaoxiao, Lin Haijiang, Qiao Xiaotong, Xu Yuanyuan, Shen Weiwei, Zhao Dan, He Na, Ding Yingying.

- HIV阳性者与HIV阴性对照者睡眠障碍特征的聚类分析

- Characteristics of sleep disorder in HIV positive and HIV negative individuals:a cluster analysis

- 中华流行病学杂志, 2019, 40(5): 499-504

- Chinese Journal of Epidemiology, 2019, 40(5): 499-504

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2019.05.002

-

文章历史

收稿日期: 2018-12-20

2. 台州市疾病预防控制中心 318000

2. Taizhou Prefectural Center for Disease Control and Prevention, Taizhou 318000, China

睡眠障碍是一种常见的临床症状,其特点是难以启动或维持睡眠,伴有烦躁或失眠等症状。睡眠障碍可引起多种健康问题,也可表现为多种不同的临床症状[1]。国内外研究显示,HIV阳性者睡眠障碍患病率较一般人群高[2-3],与抗病毒治疗药物使用、精神心理因素等相关[3-5],但关于HIV阳性者睡眠障碍具体表型的研究较少。Lee等[6]研究发现,290例HIV阳性者中,45%报告睡眠时间<6 h;34%报告入睡困难;56%通过体动记录仪监测到整个睡眠过程是不完整的;20%报告存在上述两种睡眠问题。迄今为止,国内外尚无研究同时纳入HIV阳性者与HIV阴性对照者进行睡眠障碍表型的比较分析。聚类分析是临床表型诊断的一种新的方法[7],聚类分析也在区分疾病的临床表型以及症状类型方面有所应用[8-10]。本研究通过聚类分析将存在共同睡眠问题的个体进行聚类,了解HIV阳性者和HIV阴性对照者睡眠障碍主要类型,并分析比较两组不同睡眠障碍亚型的分布情况及流行病学特征。这对于深入了解HIV阳性者睡眠障碍的特点,开展睡眠干预、提高感染者生命质量具有重要的指导意义。

对象与方法1.数据来源:2017年浙江省台州市开展的“HIV与衰老相关疾病前瞻性队列研究”基线调查5 120人,采用SAS 9.4软件PROC surveyselect程序初步筛选符合纳入标准的研究对象。HIV阳性者的相关信息从国家艾滋病防治信息管理系统获得。

2.研究对象:纳入标准为18~80岁。按照性别和年龄段及1 : 2频数匹配,初步筛选4 407例(HIV阳性者1 469例,HIV阴性对照者2 938例),挑选具有睡眠障碍者,最终纳入研究对象1 257例(HIV阳性者459例、HIV阴性对照者798例)。本研究得到复旦大学伦理委员会的批准,所有的调查对象均签署知情同意书。

3.调查方法:采用一对一面对面的问卷调查,收集研究对象的一般人口学特征、生活方式、慢性病史、量表评定抑郁(来源于Zung氏抑郁自评量表)、睡眠相关问题(来源于匹兹堡睡眠质量指数量表和Jenkins睡眠量表)、衰弱(来源于Omen衰弱量表修改版)等信息[11],测量研究对象身高、体重、腰围、血压等指标。

4.相关定义:(1)饮酒的定义为最近1个月经常喝(每周1~3次)或每天喝。

(2)日常锻炼被定义为每周锻炼≥3次。

(3)BMI(kg/m2)按照<18.5、18.5~和≥24.0分别判定为过轻、正常和超重。

(3)腰臀比,男性≥0.90,女性≥0.85[12],判定为超标,属于中心性肥胖。

(4)高血压的判定标准为SBP≥130 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),DBP≥80 mmHg[13]。

(5)糖尿病定义为糖化血红蛋白(HbA1c)≥6.5%,或具有糖尿病诊断史。

(6)睡眠相关问题。睡眠障碍判定标准为匹兹堡睡眠质量指数>5,或Jenkins睡眠量表中应答符合4个睡眠相关问题者。匹兹堡睡眠质量指数量表的主要问题包括睡眠时间、睡眠效率、入睡时间、睡眠质量、睡眠障碍、日间功能障碍和睡眠药物使用[14]。Jenkins睡眠量表的4个问题分别为“睡得不好或不安宁;入睡困难;醒得很早无法再入睡;夜里醒来好几次,醒了后很难再睡着”[15]。

5.睡眠特征变量分类赋值:(1)简化和综合所有反映睡眠问题的变量,保留匹兹堡睡眠质量指数中评判睡眠时间、睡眠效率、入睡困难、日间功能障碍、睡眠障碍相关问题,以及Jenkins睡眠量表中4个问题。合并同类项,最终纳入睡眠相关问题的15个变量(夜间去厕所、呼吸不畅、大声咳嗽或鼾声高、感觉冷、感觉热、做噩梦、睡眠效率、疼痛不适、日间功能障碍、入睡困难、睡眠再启动障碍、睡得不好或不安宁、睡眠时间短、睡眠时间长、其他影响睡眠的问题)。未纳入催眠药物问题的原因是在HIV阳性者和HIV阴性对照者中使用比例极低。

(2)根据症状轻重分类赋值:睡眠时间(<6、6~、≥8 h),睡眠效率(<75%、≥75%);入睡困难(≤30、>30 min),其余问题的赋值根据频次和反映相同睡眠问题。

6.统计学分析:应用SAS 9.4软件分析。对纳入的睡眠相关问题变量进行潜类别分析,使具有相似睡眠问题特征的个体聚集,同时使不同分组的个体特征尽可能地不同,采用似然比检验和贝叶斯信息准则两种模型拟合检验,且结合实际情况来确定最优聚类个数。同时计算条件概率,表明每类中出现某种睡眠问题的概率。聚类分析采用SAS 9.4软件PROC LCA程序。聚类完成后,采用χ2检验、方差分析、Kruskal-Wallis检验等分析方法分别对HIV阳性者和HIV阴性对照者在不同的聚类中年龄、性别等一般人口学特征、生活方式、慢性病、HIV相关参数的分布、以及不同睡眠问题在不同聚类间的分布进行描述和统计分析。双侧检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

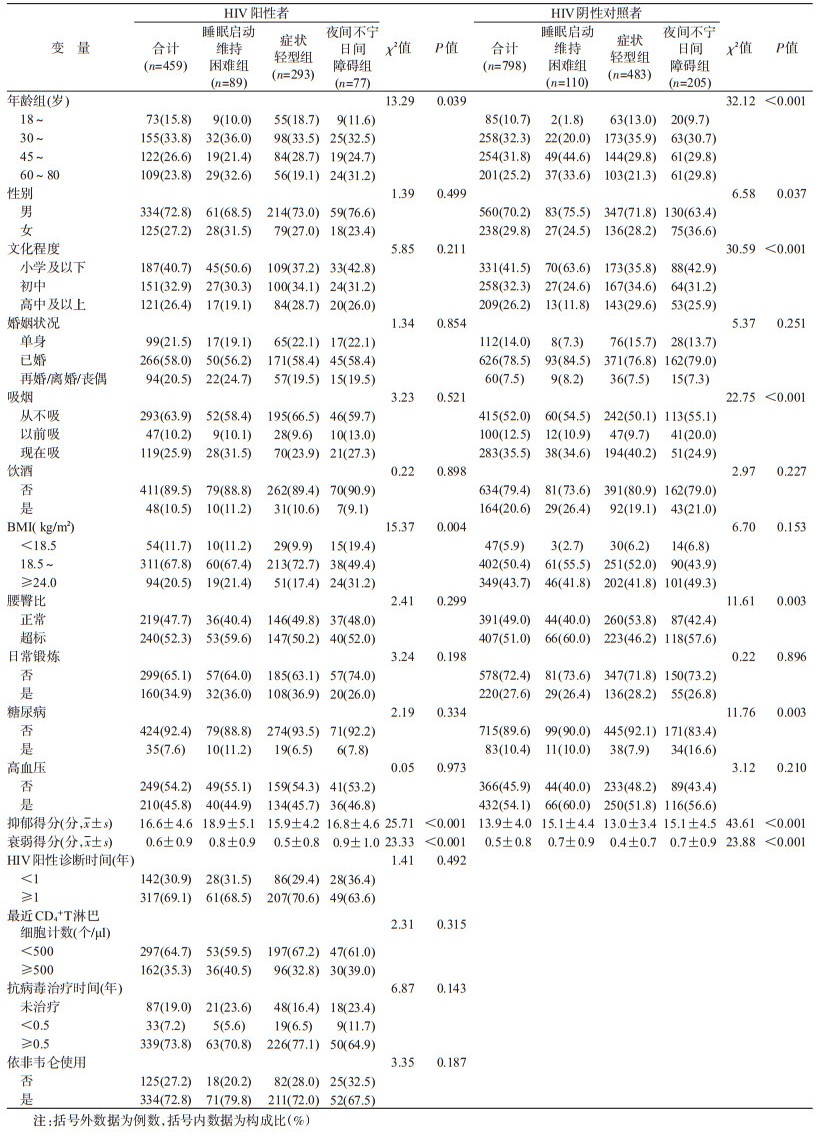

结果1.基本特征:1 257例研究对象中,HIV阳性者459例,年龄18~80(46.6 ±14.9)岁,男性占72.8%(334/459),小学及以下文化程度占40.7%(187/459),单身占21.5%(99/459),再婚/离婚/丧偶占20.5%(94/459)。HIV阴性对照者798例,年龄18~80(48.6±14.4)岁,男性占70.2%(560/798),小学及以下文化程度占41.5%(331/798),单身占14.0%(112/798),再婚/离婚/丧偶占7.5%(60/798)(表 1)。

2.睡眠障碍的分型:基于15项睡眠问题相关变量进行潜类别聚类,将1 257例研究对象分为三类,其中第一类有199例(15.8%),第二类有776例(61.8%),第三类有282例(22.4%)。各类别各睡眠问题出现的条件概率分布见图 1。第一类的睡眠障碍者发生睡眠时间短(91.0%)、入睡困难(67.0%)、睡得不好或不安宁(79.5%)、睡眠再启动障碍(91.2%)、睡眠效率低(71.5%)的概率较大,可称为睡眠启动维持困难组;第二类的睡眠障碍者发生睡眠问题的概率较其余两类小,可称为症状轻型组;第三类的睡眠障碍者发生日间功能障碍(70.2%)、睡眠时间长(21.9%)、夜间去厕所(67.1%)、呼吸不畅(10.4%)、大声咳嗽或鼾声高(36.0%)、感觉冷(9.7%)、感觉热(17.0%)、做噩梦(30.5%)、疼痛不适(18.6%)、其他影响睡眠的问题(15.0%)的概率较大,可称为夜间不宁日间障碍组。

|

| 图 1 HIV阳性者与HIV阴性对照者睡眠障碍特征发生概率雷达图 |

在HIV阳性者中,睡眠启动维持困难组、症状轻型组和夜间不宁日间障碍组所占比例分别为19.4%、63.8%和16.8%。HIV阴性对照者的睡眠启动维持困难组所占比例低于HIV阳性者,为13.8%;夜间不宁日间障碍组所占比例高于HIV阳性者,为25.7%;症状轻型组所占比例接近HIV阳性者,为60.5%。两组睡眠障碍类型分布差异均有统计学意义(χ2=16.62,P<0.001)。

3.不同睡眠障碍类型的流行病学分布特征:在HIV阳性者中,3种睡眠障碍类型研究对象在年龄、BMI、抑郁得分和衰弱得分上差异均有统计学意义(P<0.05)。睡眠启动维持困难组和夜间不宁日间障碍组60~80岁年龄组比例显著高于症状轻型组(χ2=13.29,P=0.039);夜间不宁日间障碍组BMI低体重和超重比例明显高于睡眠启动维持困难组和症状轻型组(χ2=15.37,P=0.004)。睡眠启动维持困难组抑郁得分显著高于症状轻型组和夜间不宁日间障碍组(χ2=25.71,P<0.001);夜间不宁日间障碍组和睡眠启动维持困难组衰弱得分显著高于症状轻型组(χ2=23.33,P<0.001)(表 1)。

在HIV阴性对照者中,在年龄、性别、文化程度、吸烟、腰臀比超标以及抑郁和衰弱得分上差异有统计学意义(P<0.05),3组在年龄、抑郁和衰弱得分差异特征与HIV阳性者类似。此外,睡眠启动维持困难组的男性、文盲或小学文化程度的比例明显高于症状轻型组和夜间不宁日间障碍组(χ2=6.58,P=0.037;χ2=30.59,P<0.001);夜间不宁日间障碍组现在吸烟比例明显低于睡眠启动维持困难组和症状轻型组,但是以前吸烟比例明显高于这两组(χ2=22.75,P<0.001);睡眠启动维持困难组和夜间不宁日间障碍组的腰臀比超标比例明显高于症状轻型组(χ2=11.61,P=0.003)(表 1)。

讨论本研究发现HIV阳性者的睡眠障碍分为3类(睡眠启动维持困难组、症状轻型组和夜间不宁日间障碍组),在HIV阳性者和HIV阴性对照者中,睡眠启动维持困难组和夜间不宁日间障碍组的比例分别为19.4%和16.8%、13.8%和25.7%。睡眠启动维持困难主要表现为入睡困难、夜间易醒、而醒来后又很难启动睡眠等失眠常见症状,夜间不宁日间障碍主要表现为夜间去厕所、咳嗽做噩梦以及日间功能障碍等症状。但相比HIV阴性对照者,HIV阳性者的睡眠启动维持困难组比例较高,但夜间不宁日间障碍组比例较低,其原因有待进一步探讨。建议采取不同的睡眠干预策略。值得注意的是,HIV阳性者和HIV阴性对照者的睡眠障碍类型均以症状轻型组为主,说明大多数睡眠障碍者所面临的睡眠问题都比较轻,尽早采取干预措施,对潜在重度睡眠问题的进展有较好的预防作用。

进一步分析发现,在HIV阳性者和HIV阴性对照者中,睡眠启动维持困难组的抑郁得分在各组中均较高,尤其在HIV阳性者中抑郁得分差异更明显。HIV阳性者因疾病本身以及所处的社会环境、生活压力等原因使其更容易产生心理精神问题,容易导致抑郁发生,这与既往研究发现睡眠障碍与抑郁存在显著关联结果一致[4, 16]。因此,关注HIV阳性者的精神心理健康状态,针对其不良情绪予以疏导和解压,改善其精神心理状态,对于改善睡眠启动维持困难组的睡眠状况至关重要。

结果显示,夜间不宁日间障碍组的衰弱平均得分最高,结合其睡眠障碍表现发现其睡眠时间较其余两组长,这可能与研究对象本身的身体健康状况有关。我们早期研究报道了HIV阳性者的衰弱患病率明显高于按年龄、性别匹配的HIV阴性对照者[17]。而国外研究也报道,身体衰弱与卧床时间和睡眠时间较长密切相关[18]。结果还显示,夜间不宁日间障碍组夜间去厕所的发生概率很高,且其在HIV阴性对照者中所占比例要高于HIV阳性者;在此分组中尤其是HIV阴性对照者中,糖尿病患者所占的比例较大,这可能与糖尿病患者多饮多食多尿的临床表现密切相关。本研究还发现HIV阳性者中夜间不宁日间障碍组的低体重和超重比例均较高,HIV阴性对照者的腰臀比超标比例高。这些提示不同于睡眠启动维持困难组主要受精神心理因素影响,夜间不宁日间障碍组受身体健康影响更大。因此,针对这两种睡眠障碍类型,需采取有针对性的干预措施。对于后者,加强身体锻炼保持体重、改善其衰弱状况,治疗其基础疾病有助于改善其睡眠状况。

本研究存在不足。首先,睡眠障碍判定以两个睡眠评价量表为依据,而不是应用临床诊断标准诊断睡眠障碍,可能存在信息偏倚。此外,用于聚类分析的睡眠症状主要来源自我报告的睡眠问题,未采用身体活动记录仪、脑电图等来帮助我们更好的获取睡眠信息。本研究的主要优点是采用聚类分析挖掘睡眠障碍者存在的潜在睡眠障碍类型,便于发现睡眠障碍者睡眠障碍的异质性。

综上所述,HIV阳性者的睡眠障碍分为3类,HIV阳性者与HIV阴性对照者的睡眠障碍类型构成比不同。精神心理因素和身体健康状况是睡眠障碍的主导因素,针对这些因素采取干预措施是改善睡眠障碍的关键。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

| [1] |

Buysse DJ. Insomnia[J]. JAMA, 2013, 309(7): 706-716. DOI:10.1001/jama.2013.193 |

| [2] |

Ding YY, Lin HJ, Zhou SJ, et al. Stronger association between insomnia symptoms and shorter telomere length in old HIV-infected patients compared with uninfected individuals[J]. Aging Dis, 2018, 9(6): 1010-1019. DOI:10.14336/AD.2018.0204 |

| [3] |

Wibbeler T, Reichelt D, Husstedt IW, et al. Sleepiness and sleep quality in patients with HIV infection[J]. J Psychosom Res, 2012, 72(6): 439-442. DOI:10.1016/j.jpsychores.2012.03.003 |

| [4] |

Huang XJ, Li HQ, Meyers K, et al. Burden of sleep disturbances and associated risk factors:a cross-sectional survey among HIV-infected persons on antiretroviral therapy across China[J]. Sci Rep, 2017, 7(1): 3657. DOI:10.1038/s41598-017-03968-3 |

| [5] |

Chen HC, Su TP, Chou P. A nine-year follow-up study of sleep patterns and mortality in community-dwelling older adults in Taiwan[J]. Sleep, 2013, 36(8): 1187-1198. DOI:10.5665/sleep.2884 |

| [6] |

Lee KA, Gay C, Portillo CJ, et al. Types of sleep problems in adults living with HIV/AIDS[J]. J Clin Sleep Med, 2012, 8(1): 67-75. DOI:10.5664/jcsm.1666 |

| [7] |

Miaskowski C, Aouizerat BE, Dodd M, et al. Conceptual issues in symptom clusters research and their implications for quality-of-life assessment in patients with cancer[J]. JNCI Monogr, 2007(37): 39-46. DOI:10.1093/jncimonographs/lgm003 |

| [8] |

Keenan BT, Kim J, Singh B, et al. Recognizable clinical subtypes of obstructive sleep apnea across international sleep centers:a cluster analysis[J]. Sleep, 2018, 41(3): zsx214. DOI:10.1093/sleep/zsx214 |

| [9] |

Miller CB, Bartlett DJ, Mullins AE, et al. Clusters of insomnia disorder:an exploratory cluster analysis of objective sleep parameters reveals differences in neurocognitive functioning, quantitative EEG, and heart rate variability[J]. Sleep, 2016, 39(11): 1993-2004. DOI:10.5665/sleep.6230 |

| [10] |

Ye LC, Pien GW, Ratcliffe SJ, et al. The different clinical faces of obstructive sleep apnoea:a cluster analysis[J]. Eur Respir J, 2014, 44(6): 1600-1607. DOI:10.1183/09031936.00032314 |

| [11] |

Önen NF, Agbebi A, Shacham E, 等. Frailty among HIV-infected persons in an urban outpatient care setting[J]. J Infect, 2009, 59(5): 346-352. DOI:10.1016/j.jinf.2009.08.008 |

| [12] |

肖瑛琦, 刘娅, 郑思琳, 等. 体质指数、腰围、腰臀比与社区中老年居民高血压关系研究[J]. 中华流行病学杂志, 2016, 37(9): 1223-1227. Xiao YQ, Liu Y, Zheng SL, et al. Relationship between hypertension and body mass index, waist circumference and waist-hip ratio in middle-aged and elderly residents[J]. Chin J Epidemiol, 2016, 37(9): 1223-1227. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2016.09.008 |

| [13] |

Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. Guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults:executive summary:a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines[J]. Hypertension, 2018, 71(6): 1269-1324. DOI:10.1161/HYP.0000000000000066 |

| [14] |

Buysse DJ, Reynolds Ⅲ CF, Monk TH, et al. The Pittsburgh sleep quality index:a new instrument for psychiatric practice and research[J]. Psychiatry Res, 1989, 28(2): 193-213. DOI:10.1016/0165-1781(89)90047-4 |

| [15] |

Jenkins CD, Stanton BA, Niemcryk SJ, et al. A scale for the estimation of sleep problems in clinical research[J]. J Clin Epidemiol, 1988, 41(4): 313-321. DOI:10.1016/0895-4356(88)90138-2 |

| [16] |

Allavena C, Guimard T, Billaud E, et al. Prevalence and risk factors of sleep disturbance in a large HIV-Infected adult population[J]. AIDS Behav, 2016, 20(2): 339-344. DOI:10.1007/s10461-015-1160-5 |

| [17] |

Ding YY, Lin HJ, Liu X, et al. Higher prevalence of frailty among a sample of HIV-infected middle-aged and older Chinese adults is associated with neurocognitive impairment and depressive symptoms[J]. J Infect Dis, 2017, 215(5): 687-692. DOI:10.1093/infdis/jix032 |

| [18] |

Lee JSW, Auyeung TW, Leung J, et al. Long sleep duration is associated with higher mortality in older people independent of frailty:a 5-year cohort study[J]. J Am Med Dir Assoc, 2014, 15(9): 649-654. DOI:10.1016/j.jamda.2014.05.006 |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40