文章信息

- 王丽敏, 陈志华, 张梅, 赵振平, 黄正京, 张笑, 李纯, 关云琦, 王璇, 王志会, 周脉耕.

- Wang Linmin, Chen Zhihua, Zhang Mei, Zhao Zhenping, Huang Zhengjing, Zhang Xiao, Li Chun, Guan Yunqi, Wang Xuan, Wang Zhihui, Zhou Maigeng.

- 中国老年人群慢性病患病状况和疾病负担研究

- Study of the prevalence and disease burden of chronic disease in the elderly in China

- 中华流行病学杂志, 2019, 40(3): 277-283

- Chinese Journal of Epidemiology, 2019, 40(3): 277-283

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2019.03.005

-

文章历史

收稿日期: 2018-08-07

人口老龄化是指所在区域≥65岁老年人口比例超过7%,或≥60岁老年人数量超过总人口的10%[1]。据国家统计局最新发布的数据显示,2016年我国≥60岁人口数达到2.3亿,占总人口的16.7%,≥65岁人口数1.5亿,占10.8%。2021-2050年将是加速老龄化阶段,预计到2050年,老年人口总量将超过4亿,老龄化水平达30%以上。中国的人口老龄化与工业化、城镇化相伴随,超前于现代化,即“未富先老”;不但多数老年人患有慢性病,而且多病共存现象也很普遍,由此造成沉重的经济负担。为掌握我国居民慢性病及其危险因素的流行状况及变化趋势,2013年在全国疾病监测系统开展了中国慢性病及其危险因素监测第四次现场调查,旨在掌握我国居民主要慢性病及其危险因素的流行情况及其变化趋势,为国家制定政策提供科学依据。本研究通过对老年人群主要慢性病患病情况的分析,评估疾病负担,为合理分配卫生资源、制定我国应对老龄化战略提供科学依据。

对象与方法1.调查对象:采用2013年中国慢性病及其危险因素监测数据。该监测覆盖31个省(自治区、直辖市)的298个县(区),监测系统不仅具有全国代表性,且具备省级代表性。该调查采用多阶段分层整群抽样方法,在每个监测县(区)抽取4个乡镇(街道),每个乡镇(街道)抽取3个行政村(居委会),在每个抽中的行政村(居委会)内,采用简单随机抽样方法抽取1个村民/居民小组(≥50户),再按照KISH表法,随机抽取1名≥18岁常住居民,每个县(区)至少抽取600人,共177 099名,其中≥60岁居民51 383人。具体样本量测算及抽样方法见文献[2]。

2.调查方法:2013年中国慢性病及其危险因素监测采用面对面访谈方法收集问卷信息,包括调查对象的基本人口学信息、吸烟、饮酒、蔬菜水果摄入量、身体活动及慢性病患病等相关信息;在调查现场集中开展身体测量,包括身高、体重、腰围和血压。血压测量:在安静温暖的房间中进行,要求调查对象测量前1 h内避免剧烈运动或锻炼、进食以及喝饮料(水除外),测量前30 min内不能吸烟,保持放松,排空膀胱,安静休息5 min后进行测量,共测量3次血压,每次间隔至少1 min,取后2次测量的平均值作为个体血压值。统一使用欧姆龙HBP-1300电子血压计,读数精确到1 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa);身高体重测量:在清晨空腹状态下测量身高体重,统一使用量程为2.0 m、精确度为0.1 cm的身高计和量程为150 kg、最小刻度为0.1 kg的电子体重秤进行测量。采集调查对象空腹和口服75 g葡萄糖2 h后的静脉血,由验证考核合格的监测点实验室完成检测血浆血糖。离心后的空腹血清,冷运至统一的实验室检测血脂4项。

本研究利用2016年全球疾病负担研究(GBD2016)中国数据描述慢性病对老年人群造成的寿命损失年(years of life lost,YLLs)。GBD2016具有多个来源,其主要来自于中国疾病预防控制中心死因登记报告信息系统、全国疾病监测点系统死因监测、全国肿瘤登记数据、全国妇幼卫生监测网以及其他已发表的文献和报告等。该研究的背景和概况详见文献[3-4]。

3.指标定义:高血压患者定义为SBP≥140 mmHg和(或)DBP≥90 mmHg者[5],或已被乡镇(社区)级或以上医院确诊为高血压且近2周服药者。高血压患病率为高血压患者在总人群中所占的比例。糖尿病患者定义为符合糖尿病诊断标准者[FPG≥7.0 mmol/L和/或服糖后2 h(OGTT-2 h)血糖≥11.1 mmol/L者][6],和/或已被乡镇(社区)级或以上医院确诊为糖尿病者。糖尿病患病率为糖尿病患者在总人群中所占的比例。

按照《中国成人血脂异常防治指南(2016年版)》的诊断标准[7],定义TC≥6.22 mmol/L(240 mg/dl)为高TC血症;HDL-C<1.04 mmol/L(40 mg/dl)为低HDL-C血症;LDL-C≥4.14 mmol/L(160 mg/dl)为高LDL-C血症;TG≥2.26 mmol/L(200 mg/dl)为高TG血症。血脂异常患病率:符合上述标准的任何1项异常者在总人群中所占的比例。

伤残调整寿命年(disability-adjusted life years,DALYs):指疾病从发生到死亡所损失的全部健康生命年,包括因早死所导致的YLLs和疾病所致伤残引起的健康寿命损失年(years lived with disability,YLDs)。

COPD、癌症、脑卒中、心肌梗死均为研究对象自报是否患病。

4. DALY测算方法:按照WHO推荐方法,通过计算YLLs和YLDs之后求和,测算我国不同人群的DALYs。YLLs和YLDs计算公式:

式中,K为年龄调整因子,β为年龄加权函数参数,r为贴现率,C为年龄权重校正常数,a为发病年龄,L为伤残持续时间或早死寿命损失,DW为伤残权重,N为死亡数,I为发病数。本研究K、β、r和C取值按照WHO推荐,分别取0.00、0.03、0.04和0.17。

5.统计学分析:采用SAS 9.4软件进行数据清理和分析。为了使调查结果能较好地反映总人群的水平,所有统计学分析均采用复杂加权进行调整。按照2013年中国慢性病及其危险因素监测的抽样方案计算抽样权重,并采用2010年第6次全国人口普查的人口数据计算事后分层权重,以2个权重的乘积作为样本个体的最终权重。具体方法参见文献[2]。

首先对样本人群不同人口学特征构成(性别、年龄、文化程度、民族、城乡等)分布情况进行了描述。然后按性别、年龄、地区分层估计高血压、糖尿病、血脂异常、自报心肌梗死、自报脑卒中、自报COPD、自报癌症患病率及主要慢性病聚集数量分布,组间率的差异检验采用χ2检验,率随年龄、文化程度的变化采用χ2趋势检验,组间慢性病聚集数量分布采用秩和检验,双向有序分类变量关联分析采用Gamma法。

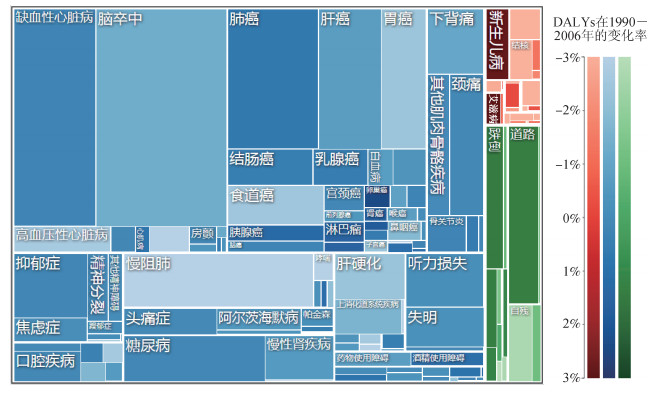

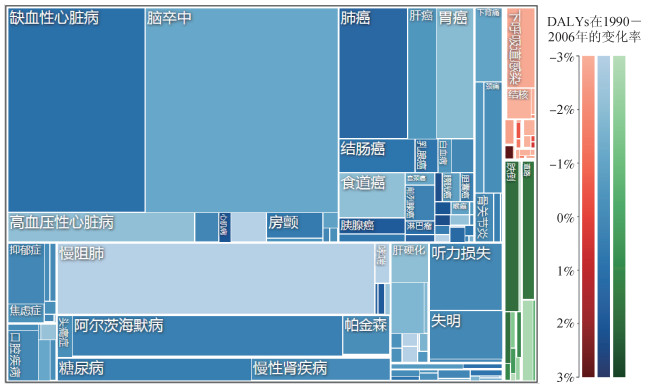

最后采用Excel软件画树状图(Tree Map),利用树状图展示50~69和≥70岁人群DALYs的构成情况。本研究展示了2016年中国疾病负担研究中的一些主要发现,该研究是中国CDC与美国华盛顿大学健康测量与评价中心共同完成的,采用了GBD2016中统一的研究方法和疾病定义,具体研究背景及方法参见参考文献[3]。

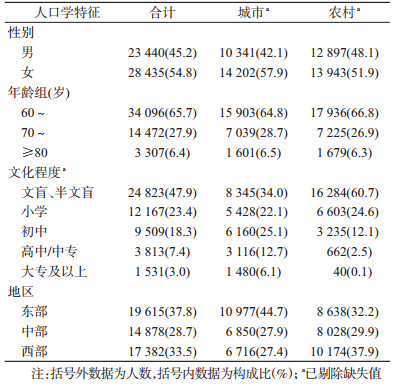

结果本研究共纳入≥60岁居民51 383人进行分析。其中,女性28 435人,占54.8%;60~岁人数最多为34 096人,占65.7%;文盲、半文盲24 823人,占47.9%;农村26 840人,占52.2%。见表 1。

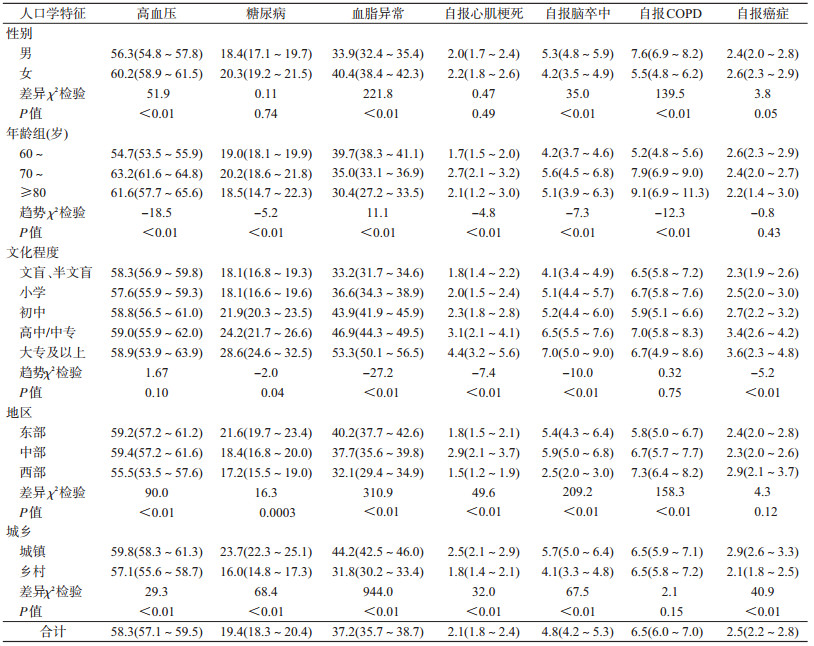

我国≥60岁居民高血压患病率为58.3%,糖尿病患病率19.4%,血脂异常患病率为37.2%,心肌梗死、脑卒中、COPD和癌症的自报患病率分别为2.1%、4.8%、6.5%和2.5%。男性脑卒中和COPD患病率高于女性(均P<0.05),其他疾病患病率均为女性高于男性(P<0.05);除COPD、脑卒中外,其他疾病患病率均随着年龄的升高而升高(趋势性P<0.05);除COPD以外,其他慢性病均为城市高于农村。见表 2。

我国≥60岁居民患有≥1种慢性病的比例为76.3%,其中女性(77.6 %)高于男性(75.0%),城市(79.6%)高于农村(73.8%),70~岁组(79.1%)最高,东部(78.0%)和中部(77.1%)均明显高于西部(72.9%)特别是在农村地区。随着文化程度升高至少患1种慢性病的比例也随之提高。见表 3。

我国50~岁居民DALYs构成中,脑卒中、缺血性心脏病、高血压心脏病、风湿性心脏病、房颤和其他心血管病等心脑血管疾病占26.19%;肺癌、肝癌、胃癌、食道癌、结肠癌、乳腺癌等癌症占24.66%;颈背痛占4.66%和COPD占4.31%;归因于糖尿病的DALYs占2.99%。见图 1、表 4。≥70岁居民DALYs构成中,心脑血管疾病(39.11%)、癌症(15.40%)、COPD(10.48%)和阿尔兹海默病(6.44%)占前4位,归因于糖尿病的DALYs占2.21%。见图 2、表 4。

|

| 注:某疾病色块面积在整个矩形框所占的比例相当于该疾病在2016年DALYs占当年全部DALYs的比例,即面积越大代表DALYs的构成比越大;蓝色部分代表慢性非传染性疾病;红色部分代表传染病,孕产妇、新生儿和营养性疾病;绿色为伤害 图 1 2016年中国50~69岁人群DALYs构成 |

|

| 注:某疾病色块面积在整个矩形框所占的比例相当于该疾病在2016年DALYs占当年全部DALYs的比例,即面积越大代表DALYs的构成比越大;蓝色部分代表慢性非传染性疾病;红色部分代表传染病,孕产妇、新生儿和营养性疾病;绿色为伤害 图 2 2016年中国≥70岁人群DALYs构成 |

人口老龄化是现代社会经济和医疗卫生事业综合发展的必然结果,也是社会进步的重要表现。但是,老年人群因生理上的衰老和社会角色的转变容易成为一些慢性疾病的易感人群,老年人因慢性病的致死率和致残率逐年升高[8-9],如何预防和管理老年人慢性病,实现健康老龄化是我国面临的严峻挑战。

调查发现,我国老年居民慢性病患病前5位依次为高血压、糖尿病、脑血管病、缺血性心脏病和COPD[10]。本次调查结果显示,我国≥60岁居民中,58.3%患有高血压,19.4%患有糖尿病,37.2%患有血脂异常,多项慢性病患病率女性高于男性(COPD、脑卒中除外),城市高于农村,且随着年龄的增长呈现出逐渐升高的趋势。究其原因,一方面随着老年人年龄的增加,机体各器官出现功能衰退,免疫力降低,进而致使其慢性病患病风险增高;另一方面,我国老年人不健康的行为和生活方式(吸烟、饮酒、身体活动不足和蔬菜水果摄入不足)普遍存在,且存在明显聚集情况,显著增加了慢性病的发生风险[11-13]。本次研究还发现我国老年人群多项慢性病共存现象严重,在本次调查的7种慢性病中,3/4的老年居民患有≥1种慢性病,同时患有2种疾病的人群超过1/3。女性慢性病聚集数量高于男性,与以往大型调查研究结果相一致[14-17]。这意味着虽然女性平均期望寿命高于男性,但不代表女性具有更高的健康水平[18]。

中国人群期望寿命和疾病负担的研究中发现,与1990年相比,我国人均期望寿命虽然提高,接近发达国家水平[19],但在取得这些成就的同时也伴随着我国疾病负担转向慢性病,而慢性病更是导致我国老年人群疾病负担的主要原因。2016年我国≥50岁年龄组人群归因于癌症、心脑血管疾病、糖尿病的DALYs均显著升高,归因于慢性呼吸系统疾病的DALYs有所降低。2016年,我国≥50岁居民DALYs构成中,心脑血管疾病、癌症、COPD和糖尿病4类慢性病的DALYs所占比例超过60%,≥70岁居民心脑血管疾病的DALYs比例更是高达39.11%。可见,近年来我国重点慢性病的DALYs负担逐年上升。在全球范围内,我国老年人因慢性病的疾病负担远高于美国、英国和日本等发达国家[3]。

慢性病严重影响老年人群的日常生活能力和生活质量,同时罹患多种疾病使老年人门诊和住院次数增加,导致医疗费用剧增,消耗大量医疗资源。我国人口老龄化给医疗卫生工作带来了重大挑战,防治老年人慢性病不仅要以临床治疗为主,更需开展老年人常见慢性病的危险因素预防控制的健康教育工作,做到将医疗工作的重心从疾病治疗扩大到影响生活方式的预防。

本研究使用2016年中国疾病负担研究结果,该研究结果涵盖1990-2016年疾病负担数据,不同时间点采用相同的方法获取并分析疾病发病和死亡数据,因此不同年份的疾病负担结果具有可比性。本研究存在局限性:首先,GBD2016中数据估计方法的所有不足在本研究中也存在;第二,疾病负担研究在年龄分组上未能充分体现老年人年龄组的数据特点;第三,疾病负担研究数据不能划分出城市和农村,因此未涉及城乡差异的讨论。

综上所述,老年人是特殊的社会群体,慢性病问题突出,很多老年人同时患有多种疾病,严重影响生活质量。为积极应对人口老龄化,提高老年人的健康水平,我国提出了“十三五”健康老龄化规划,通过完善老龄人口相关政策和保障制度,实施重大慢性疾病的干预,动员全社会参与,最终减少慢性病的发生,提高老年人的生活质量,延长寿命,提高生存质量和降低医疗成本,节约医疗资源,以更好的应对我国老龄化的挑战。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

| [1] |

Lutz W, Sanderson W, Scherbov S. The coming acceleration of global population ageing[J]. Nature, 2008, 451(7179): 716-719. DOI:10.1038/nature06516 |

| [2] |

王丽敏, 张梅, 李镒冲, 等. 2013年中国慢性病及其危险因素监测总体方案[J]. 中华预防医学杂志, 2018, 52(2): 191-194. Wang LM, Zhang M, Li YC, et al. Scheme of the Chinese chronic non-communicable disease and risk factor surveillance[J]. Chin J Prev Med, 2018, 52(2): 191-194. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2018.02.015 |

| [3] |

Hay SI, Abajobir AA, Abate KH, et al. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990-2016:a systematic analysis for the Global Burden of disease Study 2016[J]. Lancet, 2017, 390(10100): 1260-1344. DOI:10.1016/S0140-6736(17)32130-X |

| [4] |

Murray CJ, Lopez AD. Measuring the global burden of disease[J]. N Engl J Med, 2013, 369(5): 448-457. DOI:10.1056/NEJMra1201534 |

| [5] |

中国高血压防治指南修订委员会. 中国高血压防治指南2010[J]. 中华心血管病杂志, 2011, 39(7): 579-616. Writing Group of 2010 Chinese Guidelines for the Management of Hypertension. 2010 Chinese guidelines for the management of hypertension[J]. Chin J Cardiol, 2011, 39(7): 579-616. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2011.07.002 |

| [6] |

中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2013年版)[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2014, 30(10): 893-942. Chinese Diabetes Society. Guideline for prevention and treatment of type 2 diabetes in China (2013)[J]. Chin J Endocrinol Metab, 2014, 30(10): 893-942. DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2014.10.020 |

| [7] |

中国成人血脂异常防治指南修订联合委员会. 中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)[J]. 中国循环杂志, 2016, 31(10): 937-950. Joint Committee on the Establishment of Guidelines for Prevention and Treatment of Dyslipidemia in Chinese Adults. Guidelines for prevention and treatment of dyslipidemia in Chinese adults (2016)[J]. Chin Circulat J, 2016, 31(10): 937-950. DOI:10.3969/j.issn.1000-3614.2016.10.001 |

| [8] |

王建生, 姜垣, 金水高. 老年人6种常见慢性病的疾病负担[J]. 中国慢性病预防与控制, 2005, 13(4): 148-151. Wang JS, Jiang Y, Jin SG. The burdens of the six common chronic diseases among the senior people aged 65 above in China[J]. Chin J Prev Control Chron Non-Commun Dis, 2005, 13(4): 148-151. DOI:10.3969/j.issn.1004-6194.2005.04.002 |

| [9] |

曾新颖, 李镒冲, 刘世炜, 等. 1990-2015年中国四类慢性病早死概率与"健康中国2030"下降目标分析[J]. 中华预防医学杂志, 2017, 51(3): 209-214. Zeng XY, Li YC, Liu SW, et al. Subnational analysis of probability of premature mortality caused by four main non-communicable diseases in China during 1990-2015 and "Health China 2030" reduction target[J]. Chin J Prev Med, 2017, 51(3): 209-214. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2017.03.004 |

| [10] |

卫生部统计信息中心. 2008中国卫生服务调查研究[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2009. Statistical Information Center of Ministry of Health. An analysis report of national health services survey in China, 2008[M]. Beijing: China Union Medical University Press, 2009. |

| [11] |

中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心. 中国慢性病及其危险因素监测(2010):老年健康专题报告[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2014. Center for the Prevention and Control of Chronic Non-communicable Diseases, China Center for Disease Control and Prevention. Report on the status of elderly health:chronic disease risk factor surveillance in China 2010[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2014. |

| [12] |

van Oostrom SH, Gijsen R, Stirbu I, et al. Time trends in prevalence of chronic diseases and multimorbidity not only due to aging:data from general practices and health surveys[J]. PLoS One, 2016, 11(8): e0160264. DOI:10.1371/journal.pone.0160264 |

| [13] |

Jankovic N, Geelen A, Streppel MT, et al. WHO guidelines for a healthy diet and mortality from cardiovascular disease in European and American elderly:the CHANCES project[J]. Am J Clin Nutr, 2015, 102(4): 745-756. DOI:10.3945/ajcn.114.095117 |

| [14] |

崔娟, 毛凡, 王志会. 中国老年居民多种慢性病共存状况分析[J]. 中国公共卫生, 2016, 32(1): 66-69. Cui J, Mao F, Wang ZH. Comorbidity of common chronic diseases among the elderly in China[J]. Chin J Public Health, 2016, 32(1): 66-69. DOI:10.11847/zgggws2016-32-01-20 |

| [15] |

杜宏伟, 刘霖, 王建华, 等. 老年高血压合并糖尿病患者血压血糖水平与颈动脉粥样硬化的相关性[J]. 中华高血压杂志, 2012, 92(18): 1236-1239. Du HW, Liu L, Wang JH, et al. Levels of blood pressure and blood glucose in elderly patients with hypertension and diabetes:association with carotid atherosclerosis[J]. Natl Med J Chin, 2012, 92(18): 1236-1239. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2012.18.005 |

| [16] |

Gu JY, Chao JQ, Chen WJ, et al. Multimorbidity and health-related quality of life among the community-dwelling elderly:a longitudinal study[J]. Arch Gerontol Geriatr, 2018, 74: 133-140. DOI:10.1016/j.archger.2017.10.019 |

| [17] |

Wang R, Yan ZR, Liang YJ, et al. Prevalence and patterns of chronic disease pairs and multimorbidity among older Chinese adults living in a rural area[J]. PLoS One, 2015, 10(9): e0138521. DOI:10.1371/journal.pone.0138521 |

| [18] |

国家卫生和计划生育委员会统计信息中心, 中国疾病预防控制中心. 中国居民预期寿命及危险因素研究报告[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2017: 6. Statistical Information Center of National Health Commission of People's Republic of China, Chinese Center for Disease Control and Prevention. Life expectancy and risk factors for Chinese Residents[M]. Beijing: China Union Medical University Press, 2017: 6. |

| [19] |

周脉耕, 李镒冲, 王海东, 等. 1990-2015年中国分省期望寿命和健康期望寿命分析[J]. 中华流行病学杂志, 2016, 37(11): 1439-1443. Zhou MG, Li YC, Wang HD, et al. Analysis on life expectancy and healthy life expectancy in China, 1990-2015[J]. Chin J Epidemiol, 2016, 37(11): 1439-1443. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2016.11.001 |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40