文章信息

- 李东, 陈致飞, 杨秀惠, 潘伟毅, 王琴, 张苏晗, 郑凝旋, 黄丽芳, 周勇.

- Li Dong, Chen Zhifei, Yang Xiuhui, Pan Weiyi, Wang Qin, Zhang Suhan, Zheng Ningxuan, Huang Lifang, Zhou Yong.

- 福建省2005-2017年流行性腮腺炎疫情及病原学监测分析

- Epidemiological and pathogenic characteristics of mumps in Fujian province, 2005-2017

- 中华流行病学杂志, 2018, 39(10): 1356-1361

- Chinese Journal of Epidemiology, 2018, 39(10): 1356-1361

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2018.10.013

-

文章历史

收稿日期: 2018-03-12

流行性腮腺炎(腮腺炎),是由腮腺炎病毒(MuV)引起的一种急性呼吸道传染病,人群普遍易感,好发于儿童及≤15岁青少年,常在托幼机构及学校等聚集流行。腮腺非化脓性炎症、腮腺区肿痛为腮腺炎典型临床症状,此外,腮腺炎的发病常伴有多器官损伤,严重者可导致伤残或死亡[1]。该病至今尚无特效药物治疗,控制腮腺炎感染的唯一有效措施是接种疫苗。自2008年我国将腮腺炎纳入计划免疫后[2],各省的腮腺炎发病率虽然呈大幅度下降趋势,但各地市仍不时的出现散发和暴发病例,发病的年龄组及季节性周期也有所变化。本研究分析福建省2005—2017年腮腺炎流行病学及病原学特征变化情况,为腮腺炎防控工作提供参考。

资料与方法1.资料来源:中国疾病预防控制传染病报告信息管理系统。实验室监测资料来自福建省CDC免疫规划所省级麻疹实验室。腮腺炎疫情相关资料来自于主动搜索、入户访谈、查阅接种证。

2.标本来源:MuV株分离自2011年福建省三明市和2015年莆田市两地腮腺炎疫情暴发点。采集的咽拭子标本保存于2 ml标本收集液中,24 h内冷藏运送到省级CDC麻疹实验室进行病毒分离、鉴定,24 h内不能送达,则-70 ℃保存。

3.病毒分离及序列扩增:MuV分离培养采用Vero细胞,培养14 d,当75%细胞出现病变时,确定为阳性。MuV的RNA提取采用DNA/RNA核酸提取试剂盒(西安天隆科技有限公司)。针对MuV株小疏水蛋白基因316个核苷酸片段进行RT-PCR扩增[TaKaRa One Step RNA-PCR kit(AMV),大连宝生物工程有限公司][3]。扩增后的PCR产物经1.0%琼脂糖凝胶电泳鉴定。挑选有目标条带的产物送上海铂尚生物科技有限公司测序。

4.序列整理及分子生物学分析:使用Sequencher 4.1.4软件对基因序列进行整理拼接。从基因数据库(GenBank)中获取MuV各基因型的参考株序列,见文献[4]。通过MEGA 5.0软件对整理后序列进行基因亲缘性关系分析。

5.统计学分析:采用SPSS 18.0软件分析,运用描述流行病学的方法,采用率的比较和χ2检验。检验水准α=0.05,双侧检验。

结果1.流行概况:2005—2017年福建省共报告腮腺炎病例83 959例,无死亡病例。发病呈先下降后上升又下降的趋势。发病率从2005年的25.6/10万下降至2007年的9.8/10万,而后又开始逐年上升,2011年达到最高峰(43.2/10万),随后逐年下降,2017年最低(7.5/10万),年平均报告发病率为17.6/10万。见表 1。

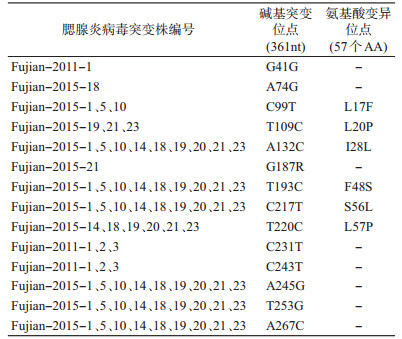

2.时间分布:2005—2017年福建省腮腺炎发病呈明显的双峰特点,第1个发病高峰在4—7月,第2个发病高峰在10月至次年1月。近年来2个高峰期所占的发病数比例有所变化。在第1个发病高峰期,2005年4—7月发病数占全年病例数的58.0%(5 221/9 000),2012年达到最高为59.6%(8 338/13 981),随后开始下降,到2017年为41.7%(1 209/2 897),与2005年同期相比下降了16.3%。第2个发病高峰期,2005年10月至次年1月腮腺炎发病数占全年病例数的24.2%(2 175/9 000),2012年达到最低为18.3%(2 561/13 981),随后逐年增加,到2017年为31.6%(914/2 897例),与2005年同期相比增加了7.4%。虽然2个发病高峰有细微变化,但每年的发病低峰期均在2月和9月。见图 1。

|

| 图 1 2005—2017年福建省流行性腮腺炎时间分布 |

3.人群分布:2005—2017年福建省腮腺炎报告病例数居前3位的人群依然是学生、幼托儿童、散居儿童,年均病例数占总病例数的89.2%(5 814/6 517)。病例主要集中在<15岁组,年均病例数占总病例数的82.3%(5 361/6 517),其中5~9岁组年均病例数占38.8%(2 527/6 517),10~14岁组年均病例数占26.3%(1 716/6 517)。

4.地区分布:2005—2017年福建省9个地级市及平潭综合实验区均有腮腺炎病例报告,发病率位居前4位的是龙岩市(30.7/10万)、三明市(29.4/10万)、宁德市(26.9/10万)和厦门市(21.1/10万),发病率最少的是泉州市(9.9/10万)。

5.疫情暴发情况:2005—2017年福建省共报告腮腺炎暴发疫情101起,报告病例数3 816例,均发生在学校等聚集地,农村中小学校共发生42起,病例数为1 253例,占总病例数的32.9%,城镇中小学及中等教育学校共发生46起,病例数为1 958例,占总病例数的51.3%。

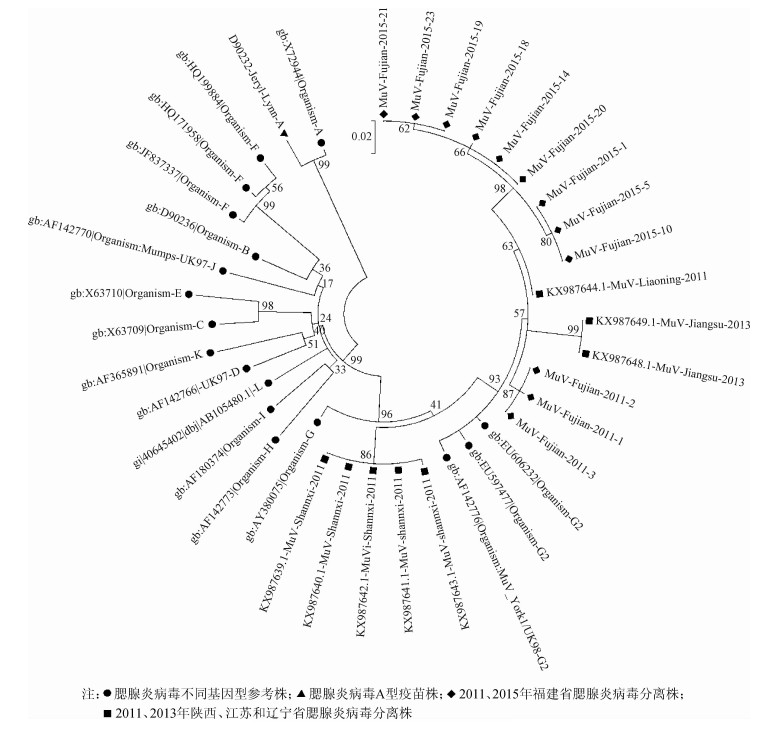

6.病原学监测:通过Vero/Slam细胞分离培养、PCR及基因测序拼接,最终获得12株MuV(三明市3株、莆田市9株)小疏水蛋白基因序列信息。收集NCBI数据库近年来流行于我国的MuV G基因型病毒株序列[4],与现有的MuV 12种基因型标准参考株和疫苗株序列构建系统发育树比较,发现辽宁、陕西、江苏省报道的MuV G基因型病毒株与福建省分离的MuV株在核苷酸和氨基酸上均具有很高的同源性,福建、江苏、辽宁省的分离株处于进化树的同一个分支上,而陕西省分离株则处于MuV G基因型的另一个分支上(图 2)。

|

| 图 2 2005—2017年福建省腮腺炎病毒系统进化树 |

MuV分离株核苷酸及氨基酸同源性比较分析发现,2011年辽宁省MuV分离株与2015年福建省MuV分离株比较,其核苷酸及氨基酸同源性最高(98.1%~99.1%与91.1%~93.0%),其次为2011年福建省MuV分离株(96.8%~97.2%,91.1%~93.0%)。2011年辽宁省MuV分离株与2011年福建省MuV分离株在核苷酸及氨基酸同源性上的达100.0%。另外,与A型疫苗株和国内流行的F型优势毒株的核苷酸及氨基酸同源性比较,2015年福建省MuV分离株相比于2011年福建省MuV分离株,差异进一步加大,表明基因SH区已经有所变异。见表 2。

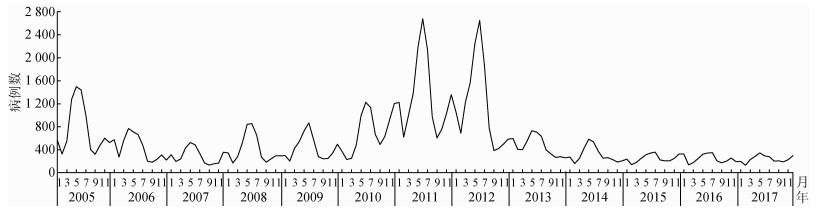

将福建省2011及2015年分离的MuV株SH区316个核苷酸序列同MuV G基因型标准株进行对比,发现病毒株存在多个核苷酸位点的变异。见表 3。福建省2015年分离株出现11个位点变异。而福建省2011年分离株仅出现3个变异位点,不同年代的病毒株未发现共同突变的核苷酸位点。福建省2015年分离株突变的核苷酸位点中有部分导致了MuV在SH基因编码的57个氨基酸中的6个位点变异,如第17位上由L→F,第20位上由L→P,第28位上由I→L,第48位上由F→S,第56位上由S→L,第57位上由L→P,而福建省2011年病毒株变异的3个位点核苷酸位点均未引起氨基酸变异。

1989年腮腺炎虽被纳入我国丙类传染病管理,但直到2004年腮腺炎才列入疫情报告,开始网络直报,随后才有较为完整系统的发病资料[5]。2005—2017年福建省腮腺炎发病资料分析发现,福建省腮腺炎年平均发病率为17.6/10万,低于全国平均水平(19.2/10万左右)[4]。季节性分布特征明显,呈明显的双峰分布,发病时间与学校开学时间相吻合,腮腺炎易在人群密集的学校区域聚集流行。这些特征和先前报道相一致[6-7]。2012—2017年间福建省腮腺炎发病的第1个发病高峰有减弱趋势,而第2个发病高峰有增强的趋势。导致这种变化的原因目前还不清楚,后续还需进一步监测分析。人群分布显示福建省腮腺炎与国内其他省的情况相同[4-5, 8],主要发病人群以学生、幼托儿童、散居儿童为主,其中5~9岁儿童是腮腺炎病例的高发人群,表明腮腺炎预防工作重点关注中小学生。福建省腮腺炎未发现明显的地区分布差异。

2008年4月福建省将麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗(MM)和麻风腮联合减毒活疫苗(MMR)纳入一类疫苗扩大免疫规划项目(EPI)[9],对18~24月龄组儿童实行1剂次免疫程序。腮腺炎在纳入EPI后,由于人群中的保护性抗体水平低,免疫屏障还未形成,故初期发病率未见明显下降,但随着疫苗接种覆盖率的提高,腮腺炎的发病率得到有效控制,并有逐年下降趋势。即便如此,腮腺炎疫情在福建省各地还时有暴发,而且城镇中小学及中等教育学校的发病率(51.3%)高于农村中小学(32.9%),这与邓秋云等[10]报道的腮腺炎乡村疫情较城镇严重刚好相反,可能近年来乡村人口的大量外出务工,使得乡村人口密度下降,有效阻断了疫情的传播途径。

目前以腮腺炎病毒SH基因核苷酸序列差异性为标准,将MuV分成12种基因型(A~L),各基因型的分布有一定的地域性[11]。2010年之前我国监测的MuV均为F基因型[12-13],未发现其他基因型别。而2011年后陕西省、福建省、江苏省、辽宁省和北京市等地先后均监测到MuV G基因型病毒株[14-18]。2015年底福建省莆田市疫情再次监测到MuV G基因型病毒株,证明疫情暴发是由G基因型MuV引起的[15],推测2011—2015年福建省存在MuV G基因型病毒株的流行。与其他省分离的MuV G基因型病毒株序列比较发现,辽宁、江苏省报道的G基因型病毒株与福建省分离的G基因型病毒株在核苷酸和氨基酸上均具有很高的同源性,同处于进化树的一个分支。与福建省2015年病毒株核苷酸及氨基酸同源性最高为辽宁省2011年病毒株(98.1%~99.1%,91.1%~93.0%),其次为2011年福建本省分离的病毒株(96.8%~97.2%,91.1%~93.0%)。辽宁省2011年病毒株与福建省2011年病毒株氨基酸同源性达100%,但由于辽宁省2011年病毒株的监测资料很少[17],无从探究不同疫情间是否存在联系,是否与福建省MuV G基因型病毒株来自同一传染源需进一步监测。我国使用的腮腺炎疫苗为A型疫苗株(Jeryl-Lynn株),同源性分析发现国内G型病毒株与A型疫苗株在核苷酸和氨基酸上存在较大差异,福建省2015年病毒株与A型疫苗株的核苷酸和氨基酸同源性差异最大(82.9%~83.2%,73.2%~78.9%)。虽然有报道认为不同的MuV基因型之间有抗原交叉性,这种抗原交叉性可保护接种疫苗后的人群免受不同基因型MuV的感染[19],但Nöjd等[20]发现MuV的这种抗原交叉性是有限的,不同基因型之间存在着抗原差异,接种同一种疫苗所产生的抗体对不同种基因型的保护效果是不同的。美国、爱尔兰、英国近年来相继出现了A型疫苗株对G型病毒株免疫效果不佳的报道[21-22],发现腮腺炎暴发于高免疫人群,且腮腺炎疫苗接种覆盖率高,甚至62%完成了2剂次免疫程序[23],排除疫苗本身时效性外[24],对现有的疫苗株对不同基因型MuV的保护效果存在质疑。随着MuV在人群中的长期传播及承受的免疫压力,MuV基因区可能出现新的变异。分析福建省2015年和2011年MuV分离株在SH区316个核苷酸中变异情况发现,前者11个位点出现变异,后者仅出现3个变异位点。而且2015年福建省MuV分离株突变的核苷酸位点还导致了SH基因编码57个氨基酸中的6个氨基酸发生变异。虽然目前还不清楚这些突变位点是否与病毒的免疫源性有关,但这些突变无疑增加了福建省G基因型MuV与A型疫苗株在核苷酸和氨基酸同源性上的差异,对A型疫苗的免疫保护效果又提出了新的挑战。

本研究存在不足。2005—2017年福建省腮腺炎流行病学资料虽然较为系统完整,但MuV病原学监测和疫情现场资料获取相对薄弱,福建省MuV病原学监测缺乏连续性,分离病毒株数量和型别有限,不能很好地揭示福建省MuV的具体传播情况,后续还应加强腮腺炎流行病学与病原学的监测。

综上所述,2005—2017年福建省腮腺炎发病逐年下降,预防工作要重点关注中小学生,MuV G基因型病毒株在福建省存在传播链,且在SH基因编码区发现部分氨基酸变异。需进一步加强福建省腮腺炎流行病学及病原学监测工作。

利益冲突: 无

| [1] |

Galazka AM, Robertson SE, Kraigher A. Mumps and mumps vaccine:a global review[J]. Bull World Health Organ, 1999, 77(1): 3-14. |

| [2] |

Li RZ, Cheng SH, Luo C, et al. Epidemiological characteristics and spatial-temporal clusters of mumps in Shandong Province, China, 2005-2014[J]. Sci Rep, 2017, 7: 46328. DOI:10.1038/srep46328 |

| [3] |

Cui AL, Myers R, Xu WB, et al. Analysis of the genetic variability of the Mumps SH gene in viruses circulating in the UK between 1996 and 2005[J]. Infect Genet Evol, 2009, 9(1): 71-80. DOI:10.1016/j.meegid.2008.10.004 |

| [4] |

Cui AL, Zhu Z, Hu Y, et al. Mumps epidemiology and mumps virus genotypes circulating in mainland China during 2013-2015[J]. PLos One, 2017, 12(1): e0169561. DOI:10.1371/journal.pone.0169561 |

| [5] |

汤健闻. 我国流行性腮腺炎流行概况及其免疫预防[J]. 微生物学免疫学进展, 2015, 43(3): 51-57. Tang JW. Epidemiological situation of mumps and its immuneprevention in China[J]. Prog Microbiol Immunol, 2015, 43(3): 51-57. DOI:10.13309/j.cnki.pmi.2015.03.012 |

| [6] |

苏琪茹, 刘隽, 马超, 等. 2004-2013年中国流行性腮腺炎流行病学特征分析[J]. 中华预防医学杂志, 2016, 50(7): 611-614. Su QR, Liu J, Ma C, et al. Epidemic profile of mumps in China during 2004-2013[J]. Chin J Prev Med, 2016, 50(7): 611-614. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2016.07.009 |

| [7] |

刘东鹏, 孟蕾, 苟发香, 等. 甘肃省2009-2013年流行性腮腺炎发病时空扫描分析[J]. 中华流行病学杂志, 2015, 36(11): 1258-1262. Liu DP, Meng L, Gou FX, et al. Spatial temporal distribution of mumps in Gansu, 2009-2013[J]. Chin J Epidemiol, 2015, 36(11): 1258-1262. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2015.11.015 |

| [8] |

肖芳, 施勇, 龚甜, 等. 2014年江西省流行性腮腺炎感染状况及部分地区健康人群流行性腮腺炎抗体水平调查[J]. 实验与检验医学, 2017, 35(2): 156-159. Xiao F, Shi Y, Gong T, et al. Epidemic parotitis infection status in Jiangxi Province in 2014 and detection of mumps antibody level in partial areas of Jiangxi province[J]. Exp Lab Med, 2017, 35(2): 156-159. DOI:10.3969/j.issn.1674-1129.2017.02.006 |

| [9] |

Chang CY, Mo XH, Hu P, et al. Effectiveness of Rubella vaccine in a rubella outbreak in Guangzhou city, China, 2014[J]. Vaccine, 2015, 33(28): 3223-3227. DOI:10.1016/j.vaccine.2015.04.083 |

| [10] |

邓秋云, 杜进发, 陈世毅, 等. 2008-2012年广西流行性腮腺炎疫情分析[J]. 江苏预防医学, 2014, 25(3): 61-62. Deng QY, Du JF, Chen SY, et al. Analysis of mumps outbreak in Guangxi in 2008-2012[J]. Jiangsu J Prev Med, 2014, 25(3): 61-62. DOI:10.13668/j.issn.1006-9070.2014.03.024 |

| [11] |

Jin L, Örvell C, Myers R, et al. Genomic diversity of mumps virus and global distribution of the 12 genotypes[J]. Rev Med Virol, 2015, 25(2): 85-101. DOI:10.1002/rmv.1819 |

| [12] |

WHO. Mumps virus nomenclature update:2012[J]. Wkly Epidemiol Rec, 2012, 87(22): 217-224. |

| [13] |

Cui AL, Zhu Z, Chen M, et al. Epidemiologic and genetic characteristics of mumps viruses isolated in China from 1995 to 2010[J]. Infect Genet Evol, 2014, 21: 384-390. DOI:10.1016/j.meegid.2013.12.005 |

| [14] |

司源, 马钰, 李平, 等. 2011年陕西省流行性腮腺炎病毒株基因型别分析[J]. 中华疾病控制杂志, 2014, 18(2): 176-177. Si Y, Ma Y, Li P, et al. Genetic characteristics of mumps virus in Shaanxi Province, 2011[J]. Chin J Dis Control Prev, 2014, 18(2): 176-177. |

| [15] |

李东, 杨秀惠, 陈致飞, 等. 福建省2015年一起流行性腮腺炎暴发的病原学分析[J]. 中国疫苗和免疫, 2016, 22(5): 519-524. Li D, Yang XH, Chen ZF, et al. Pathogenic characteristics of mumps virus isolated from an outbreak in Fujian province, 2015[J]. Chin J Vacc Immun, 2016, 22(5): 519-524. |

| [16] |

邓秀英, 马福宝, 陆培善, 等. 江苏省2013年流行性腮腺炎病毒的基因特征分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2015, 25(2): 229-232. Deng XY, Ma FB, Lu PS, et al. Genetic characteristics analysis of mumps virus in Jiangsu in 2013[J]. Chin J Health Lab Technol, 2015, 25(2): 229-232. |

| [17] |

王艳, 马艳, 韩悦, 等. 辽宁省2008-2011年流行性腮腺炎野病毒SH蛋白基因特征分析[J]. 病毒学报, 2012, 28(5): 506-510. Wang Y, Ma Y, Han Y, et al. SH protein genetic characterization analysis of wild-type mumps virus isolated in Liaoning Province from 2008 to 2011[J]. Chin J Virol, 2012, 28(5): 506-510. DOI:10.13242/j.cnki.bingduxuebao.002312 |

| [18] |

陈萌, 崔爱利, 王斌, 等. 北京市2016年发现流行性腮腺炎G基因型病毒[J]. 病毒学报, 2017, 33(5): 706-711. Chen M, Cui AL, Wang B, et al. G genotype mumps virus found in Beijing, China, in 2016[J]. Chin J Virol, 2017, 33(5): 706-711. DOI:10.13242/j.cnki.bingduxuebao.003201 |

| [19] |

杨文震. 腮腺炎病毒的基因分型及当前疫苗的免疫效果[J]. 国外医学预防诊断治疗用生物制品分册, 2005, 28(2): 49-52. Yang WZ. Genotyping of mumps virus and current immunity of vaccine[J]. F Med Sci Sec Biol Proph Diagn Ther, 2005, 28(2): 49-52. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4211.2005.02.001 |

| [20] |

Nöjd J, Tecle T, Samuelsson A, et al. Mumps virus neutralizing antibodies do not protect against reinfection with a heterologous mumps virus genotype[J]. Vaccine, 2001, 19(13/14): 1727-1731. DOI:10.1016/S0264-410X(00)00392-3 |

| [21] |

Rubin SA, Link MA, Sauder CJ, et al. Recent mumps outbreaks in vaccinated populations:no evidence of immune escape[J]. J Virol, 2012, 86(1): 615-620. DOI:10.1128/JVI.06125-11 |

| [22] |

Kenny L, O'Kelly E, Connell J, et al. Mumps outbreaks in a highly vaccinated population:investigation ofa neutralization titre against the current circulating wildtypegenotype G5 mumps virus[J]. J Clin Virol, 2016, 74: 8-12. DOI:10.1016/j.jcv.2015.11.023 |

| [23] |

Willocks LJ, Guerendiain D, Austin HI, et al. An outbreak of mumps with genetic strain variation in a highly vaccinated student population in Scotland[J]. Epidemiol Infect, 2017, 145(15): 3219-3225. DOI:10.1017/S0950268817002102 |

| [24] |

孙亚军, 曹妍, 袁伟, 等. 一起流行性腮腺炎暴发中的疫苗效率评估[J]. 中华流行病学杂志, 2013, 34(6): 657-658. Sun YJ, Cao Y, Yuan W, et al. An assessment on the effectiveness mumps vaccine during a large outbreak among kindergarten children[J]. Chin J Epidemiol, 2013, 34(6): 657-658. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2013.06.029 |

2018, Vol. 39

2018, Vol. 39