文章信息

- 秦颖, 赵梦娇, 谭亚运, 李晓清, 郑建东, 彭质斌, 冯录召.

- Qin Ying, Zhao Mengjiao, Tan Yayun, Li Xiaoqing, Zheng Jiandong, Peng Zhibin, Feng Luzhao.

- 中国流感大流行的百年历史

- History of influenza pandemics in China during the past century

- 中华流行病学杂志, 2018, 39(8): 1028-1031

- Chinese journal of Epidemiology, 2018, 39(8): 1028-1031

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2018.08.003

-

文章历史

收稿日期: 2018-06-22

2. 100050 北京, 中国现场流行病学培训项目;

3. 250021 济南市疾病预防控制中心;

4. 215004 苏州市疾病预防控制中心;

5. 030012 太原, 山西省疾病预防控制中心

2. Chinese Field Epidemiology Training Program, Beijing 100050, China;

3. Jinan Center for Disease Control and Prevention, Jinan 250021, China;

4. Suzhou Center for Disease Control and Prevention, Suzhou 215004, China;

5. Shanxi Center for Disease Control and Prevention, Taiyuan 030012, China

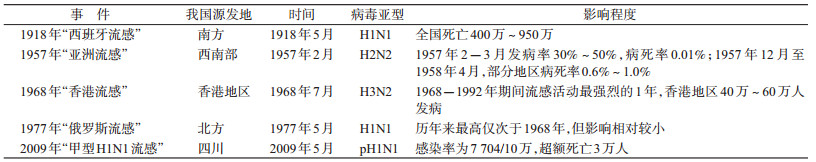

流感大流行是给人类健康和社会经济带来沉重打击的灾难。从古希腊时期至今,人类历史中记载发生过十几次流感大流行。过往百年,有明确证据的流感大流行出现过5次(WHO定义了4次),累计数亿人感染和数千万人死亡。这5次流感大流行均波及中国多个地区,其中3次被认为是从中国开始暴发(表 1)。现通过历史回顾概述百年流感大流行在我国造成的影响,并对今后流感大流行可能带来的风险加以警示。

1. 1918年“西班牙流感”(H1N1亚型):1914-1918年,人类史上第一次规模空前的世界大战(“一战”)爆发,约1 000万人在战争中丧生。而在1918年出现并随后席卷全球的“西班牙流感”造成了全球数千万人患病死亡[1],并间接导致“一战”提前中止。据记载,流感于1918年初于美国本土的军营暴发,并几乎同时在亚洲、欧洲等国家发生。有起源推理假说提出是前往法国参与“一战”工事的中国劳工将病毒带到法国,进而在欧洲传播,但与其他假说一样缺乏证据支持[2]。抛开起源不谈,“西班牙流感”是人类已知且有翔实记录的最为严重的流感大流行,其感染率、致死率和在世界范围内的传播速度都前所未有[3]。

1918年,我国从南到北多个地区都暴发了疫情。根据史料记载,最早的疫情出现在南方城市,从5月开始,广州、上海、温州市等地暴发局部疫情。6月初,上海《申报》刊登了数份疫情报告和严重疫情警报。由于病原不明(流感病毒在1933年才被发现),患病者又普遍出现“身热咳呛”、“周身骨痛”、“足软头晕”等症状,故此次大流感在一些地方被称为“骨痛病”,在另外一些地方又因其传播速度快,被叫做“五日瘟”、“风瘟”[4]。疫情严重时,个别地区死亡人数剧增,导致棺木短缺,出现“枕尸待装不知其数”现象。由于当时尚未建立公共卫生体系,北洋政府又受南方内乱影响无暇顾及防疫,至1918年底,疫情已蔓延到河北、东北各省,部分省市,如北京市,发病率高达50%[5]。个别地方政府组织民众在房屋上喷洒石灰水以及焚烧大黄和苍术来消毒空气,并建议多食用绿豆汤预防疫情[6]。此外,定海知县撰写的《救治时疫之布告》于11月初登在《申报》上,以“六言诗”的文体和人们听得懂的“风瘟”一词来宣传预防措施,并建议民众服用“银翘散”抵御感染,中药因此成为最常见的防治方法。如今人们用来治疗流感的“金花清感方”,就是以“银翘散”为基础方改进而成的。由于北洋政府防疫失位,民间组织在疫情控制中发挥了更重要的作用。大城市的教会医院、药铺开展了慈善施药和义诊,同乡会等组织协助募捐筹款和运送物资。主要从事灾荒救济的红十字会在总部所在地上海市及周边地区设立临时医院救治患者,对稍远地区则寄送药物及药方。此次流感大流行一直持续到1919年初,民国第一个公共卫生机构“中央防疫处”也于1919年6月在北京成立。

此次大流行期间,我国相关的医学记录有限,仅有的流行病学文献也多由外国人撰写且主要记录上海市、广州市、香港地区等大城市的疫情,其他地区的各类记录多为中文文字描述,少有数据。总体而言,我国的病死率要低于其他国家,如西班牙和美国,但估计死亡人数仍有400万~950万[7]。

2. 1957年“亚洲流感”(H2N2亚型):新中国成立后,我国基于前苏联的“防疫站”模式建立了传染病防控部门,于1952年开始流感监测并在两年后建立了流感实验室。1957年2月我国贵州省出现流感暴发,3月传播至内地其他省份,4月蔓延到香港地区,短时间内导致超过25万人患病[8]。随后经东南亚各国和日本传播到其他国家,形成“西班牙流感”后最严重的大流行,被称为“亚洲流感”,在全球造成100万~400万人死亡[9-10]。

这次大流行是我国建国以来出现的最严重的流感疫情。在物质匮乏、缺医少药的年代,如此大规模的流感疫情无法得到有效应对,卫生部门仅能依靠报纸和广播介绍流感常识和应对办法,相应的疫情数据也不完整。在一些疫情严重地区,人流密集的电影院和剧场被强制歇业,个别学校出现了学生集体患病导致停课的情况。1957年底,第2波疫情在北方部分省份蔓延,农村地区尤其严重。这次大流行促使我国政府在这一年建立了国家流感中心,并印制《流行性感冒手册》发放到各地用于指导流感防控工作[11]。

此次大流行是WHO于1952年建立全球流感监测网络后监测到的第一次流感大流行。在1957年5月确认是新型流感病毒后,WHO向各国发出流感大流行预警[12]。这一预警虽然很及时,但我国当时尚未加入WHO且没有向别国通报疫情,因此疫情的发现和全球预警至少延迟了2个月的时间。

3. 1968年“香港流感”(H3N2亚型):1968年7月香港地区暴发流感疫情,约15%的当地居民被感染[13],8-9月逐步传入新加坡、泰国、日本、印度和澳大利亚,同年底到达北美洲地区。这次大流行被称为“香港流感”,其强度与1957年“亚洲流感”相当,导致全球100万~400万人死亡[14]。我国大陆地区出现了2波疫情,1968年7-9月从南方开始向全国扩散及1970年6-12月间的夏季南方流行和冬季北方流行[10]。由于时处“文化大革命”期间,我国的流感数据非常有限。从国家流感中心收集到的来自广东、四川、上海、北京、哈尔滨和青岛市流感监测点的报告来看,1968-1992年间,1968年的流感活动最为强烈,表明我国大部分地区都受到影响[15]。

4. 1977年“俄罗斯流感”(H1N1亚型):1977年11月“俄罗斯流感”在前苏联远东地区暴发,并蔓延至欧洲、亚洲、美洲乃至大洋洲地区。不同于其他大流行,这是一次“有年龄区别的”疫情,主要感染者为出生于1950年以后的青少年。成年人群由于已有过相似毒株的暴露史,具备一定免疫水平,因此发病率没有显著增高,也没有出现超额死亡率显著上升,WHO也因此将此次疫情定义为较大规模的一次流行,而未及“大流行”。虽然被称为“俄罗斯流感”,但研究人员发现早在1977年5月下旬,我国天津市、辽宁及吉林省等地区已经发生了同一亚型流感疫情,随后该病毒由北向南在我国多个城市传播,因此一些专家认为“俄罗斯流感”的地理起源也应该在中国[16]。国家流感中心收集的1968-1992年的监测报告显示,1977年我国流感活动的强度仅次于1968年,高于其他年份。

5. 2009年甲型H1N1流感(pH1N1亚型):2009年4月25日,WHO宣布在墨西哥和美国暴发的甲型H1N1流感疫情(甲流)为“具有国际影响的公共卫生紧急事态”。我国政府在第一时间成立了由原卫生部牵头、33个部门参与的应对甲流联防联控工作机制,开展了一系列有效的疫情控制措施[17]。在最初几个月通过系统的隔离疑似患者及其接触者对可能出现的输入型病例进行严防严控,并提供财政支持扩大流感样病例哨点医院与实验室网络,加强主动监测。从2009年6月开始启动并迅速完成了疫苗研发,于当年年底前以“知情同意、自愿、免费”的原则完成了近5 000万例的甲流疫苗接种。同时,从疫情初期开始,我国卫生部门及时向WHO和有关国家及地区通报中国甲流疫情,在国内也通过媒体在第一时间准确地发布国内外最新疫情信息[18]。这不仅满足了公众的知情权,也有助于防范社会恐慌并促进个人防护。有效的防控措施最终使我国成功地遏制了甲流疫情在国内的大规模暴发,而我国政府透明与及时的应对方式受到了WHO的赞扬,也是2009年度卫生领域国内公众满意度最高的一项工作[19]。该次甲流大流行在世界范围内造成了数十万人的死亡[20],我国因成功的预防应对和医疗救治有效降低了患病率和病死率,但仍有3万多例的超额死亡[21]。

6.我国采取的预防控制措施:我国在历次流感流行中采取的措施反映了当时的社会状况。1918年“西班牙流感”中,由于缺乏对流感病毒的了解,主要依靠民众、教会和其他公益组织开展知识传播、患者隔离等有限的非特异防控措施[6]。1958年和1968年的两次流感大流行中,流感疫苗和抗病毒药物在我国均不可及,故而我国主要采取隔离传染源、加强卫生宣教、使用中医药预防和治疗,以期达到减少发病和死亡的目的[7, 11]。20世纪50年代,我国开展流感监测并建立实验室。1977年的“俄罗斯流感”中,我国有限的数据已能观察到城乡的发病和死亡的变化[16]。随着我国流感监测网络的不断完善、信息系统的发展和实验室检测技术的提升,在应对2009年的甲型H1N1流感大流行中取得了重要成绩。在疫情的溯源阶段,加强疫情监控,加强国境检疫,基于“围堵”策略对患者集中隔离和救治、密切接触者隔离观察,同时加强疫苗的研发和使用,降低新增感染人数和疫情波及地区;后期则对重点人群实行居家隔离治疗,调整疫情通报制度,恢复正常的社会生产活动[22]。对2009年流感大流行超额死亡的研究显示,我国2009-2010年度流感的超额死亡低于2008-2009、2007-2008两个年度季节性流感导致的超额死亡[21],这与我国分阶段性采取的具有针对性和科学适宜的综合性防治策略分不开。

7.为今后的流感大流行做好准备:回顾过往百年的流感历史,肆虐全球的流感大流行均在我国产生了较大规模的影响,并直接促使了我国公共卫生机构和流感专业部门的建立。在过去的百年间,世界人口增长了4倍并且交往更加紧密,每天都有数百万人在跨国旅行。若流感大流行再次出现,其传播速度和造成的公共健康危害与社会经济影响将无法估量。作为一个人口众多的国家,应当进一步加强流感大流行的准备与应对工作,更好地履行全球流感领域领导者之一的责任。尤其自2013年开始,我国每年都出现了人感染H7N9禽流感的疫情,这也是国际社会当前最为关注的具有流感大流行潜力的病毒[23]。但目前公众对流感还缺乏科学认识,流感疫苗接种率很低,2018年初严重流感季也暴露了医疗系统的服务能力还无法满足激增的治疗需求。我国卫生部门应进一步加强对流感病毒的监测,增加对CDC系统和各级医院的财政投入,扩大健康宣教并促进季节性流感疫苗接种,就流感大流行的准备工作提早建立多部门的沟通和协调机制。既然无法预测流感大流行,做好应对准备便是目前最重要的工作。

志谢: 感谢美国CDC中美新发和再发传染病合作项目张然、Carolyn Greene、宋英、周穗赞的帮助与支持利益冲突: 无

| [1] | Murray CJ, Lopez AD, Chin B, et al. Estimation of potential global pandemic influenza mortality on the basis of vital registry data from the 1918-20 pandemic:a quantitative analysis[J]. Lancet, 2006, 368(9554): 2211–2218. DOI:10.1016/S0140-6736(06)69895-4 |

| [2] | Wiwanitkit V. 1918 influenza pandemic origin in Chinese laborers/soldiers:Medical historical analysis[J]. J Chin Med Assoc, 2016, 79(3): 166. DOI:10.1016/j.jcma.2015.12.005 |

| [3] | Shanks GD. No evidence of 1918 influenza pandemic origin in Chinese laborers/soldiers in France[J]. J Chin Med Assoc, 2016, 79(1): 46–48. DOI:10.1016/j.jcma.2015.08.009 |

| [4] |

姬凌辉. 流感与霍乱:民初上海传染病防治初探(1918-1919)[J]. 商丘师范学院学报, 2014, 30(7): 51–59.

Ji LH. Influenza and Cholera:the prevention and treatment of the infectious disease in Shanghai in the early republican period from 1918-1919[J]. J Shangqiu Norm Univ, 2014, 30(7): 51–59. DOI:10.3969/j.issn.1672-3600.2014.07.014 |

| [5] |

阿丽塔, 许培扬, 田玲, 等. 基于文献的1918年"西班牙流感"中国疫情分析[J]. 医学信息学杂志, 2010, 31(1): 47–50.

Alita, Xu PY, Tian L, et al. Epidemic Analysis of 1918 Spanish Influenza in China Based on Literatures[J]. J Med Inf, 2010, 31(1): 47–50. DOI:10.3969/j.issn.1673-6036.2010.01.012 |

| [6] | Cheng KF, Leung PC. What happened in China during the 1918 influenza pandemic?[J]. Int J Infect Dis, 2007, 11(4): 360–364. DOI:10.1016/j.ijid.2006.07.009 |

| [7] | Johnson NPAS, Mueller J. Updating the accounts:global mortality of the 1918-1920"Spanish" influenza pandemic[J]. Bull Hist Med, 2002, 76(1): 105–115. DOI:10.1353/bhm.2002.0022 |

| [8] | Kilbourne ED. Influenza pandemics of the 20th century[J]. Emerg Infect Dis, 2006, 12(1): 9–14. DOI:10.3201/eid1201.051254 |

| [9] | Viboud C, Simonsen L, Fuentes R, et al. Global Mortality Impact of the 1957-1959 Influenza Pandemic[J]. J Infect Dis, 2016, 213(5): 738–745. DOI:10.1093/infdis/jiv534 |

| [10] | WHO. Pandemic influenza risk management WHO interim guidance[EB/OL]. (2013-06)[2018-05-02]. http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/GIP_PandemicInfluenzaRiskManagementInterimGuidance_Jun2013.pdf?ua=1. |

| [11] |

黄维娟, 董婕, 舒跃龙. 中国流感监测网络发展概况[J]. 疾病监测, 2008, 23(8): 463.

Huang WJ, Dong J, Shu YL. Development of influenza surveillance network in China[J]. Dis Surveill, 2008, 23(8): 463. DOI:10.3784/j.issn.1003-9961.2008.08.001 |

| [12] | Zhang WQ, Wood J. The Global Influenza Surveillance and Response System -65 years of building trust and sharing and a role model for global health security[J]. Influenza Other Respir Viruses, 2018. DOI:10.1111/irv.12548 |

| [13] | Chang WK. National influenza experience in Hong Kong, 1968[J]. Bull WHO, 1969, 41(3): 349–351. |

| [14] | Cockburn WC, Ddelon PD, Ferreira W. Origin and Progress of the 1968-69 Hong Kong Influenza Epidemic[J]. Bull WHO, 1969, 41(3): 345–348. |

| [15] | Guo YJ, Liu LY, Dong ZY, et al. Influenza activity in human population in China since 1968[J]. Chin J Exp Clin Virol, 1993, 7(3): 237–241. |

| [16] | Kung HC, Jen KF, Yuan WC, et al. Influenza in China in 1977:recurrence of influenzavirus A subtype H1N1[J]. Bull WHO, 1978, 56(6): 913–918. |

| [17] | WHO. Evolution of a Pandemic A (H1N1) 2009, April 2009-August 2010, 2nd edition[EB/OL]. (2013)[2018-02]. http://www.who.int/influenza/resources/publications/evolution_pandemic_Ah1n1/en/. |

| [18] | Liang W, Feng L, Xu C, et al. Response to the first wave of pandemic (H1N1) 2009:experiences and lessons learnt from China[J]. Public Health, 2012, 126(5): 427–436. DOI:10.1016/j.puhe.2012.02.008 |

| [19] | Qiu J. China boosts pandemic surveillance[J]. Nature, 2009, 460(7259): 1066. DOI:10.1038/4601066a |

| [20] | Dawood FS, Iuliano AD, Reed C, et al. Estimated global mortality associated with the first 12 months of 2009 pandemic influenza A H1N1 virus circulation:a modelling study[J]. Lancet Infect Dis, 2012, 12(9): 687–695. DOI:10.1016/S1473-3099(12)70121-4 |

| [21] | Yu HJ, Feng LZ, Viboud CG, et al. Regional variation in mortality impact of the 2009 A(H1N1) influenza pandemic in China[J]. Influenza Other Respir Viruses, 2013, 7(6): 1350–1360. DOI:10.1111/irv.12121 |

| [22] |

谢吉广, 谭晓东, 罗万军. 我国甲型H1N1流感防治策略探讨与建议[J]. 公共卫生与预防医学, 2009, 20(5): 4–8.

Xie JG, Tan XD, Luo WJ. Research on the adjustment of strategies on prevention and control to A(H1N1)influenza in China[J]. J Pub Health Prev Med, 2009, 20(5): 4–8. |

| [23] | Kile JC, Ren RQ, Liu LQ, et al. Update:Increase in Human Infections with Novel Asian Lineage Avian Influenza A (H7N9) Viruses During the Fifth Epidemic-China, October 1, 2016-August 7, 2017[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2017, 66(35): 928–932. DOI:10.15585/mmwr.mm6635a2 |

2018, Vol. 39

2018, Vol. 39