文章信息

- 李燕, 刘华章, 梁颖茹, 林国桢, 李科, 董航, 许欢, 王鸣.

- Li Yan, Liu Huazhang, Liang Yingru, Lin Guozhen, Li Ke, Dong Hang, Xu Huan, Wang Ming.

- 广州市2015-2016年50~74岁社区人群大肠癌筛查结果分析

- Analysis of community colorectal cancer screening in 50-74 years old people in Guangzhou, 2015-2016

- 中华流行病学杂志, 2018, 39(1): 81-85

- Chinese journal of Epidemiology, 2018, 39(1): 81-85

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2018.01.017

-

文章历史

收稿日期: 2017-06-28

大肠癌是我国常见的恶性肿瘤,受饮食结构和生活方式等影响,特别是在城市地区,近年来发病率持续上升。广州市肿瘤登记资料显示,2010-2011年广州市大肠癌发病率为33.59/10万,死亡率为14.10/10万,分别居全部恶性肿瘤发病率和死亡率的第2位和第3位[1]。早期筛查是遏制大肠癌高发的有效措施之一。近年来,我国杭州、上海、天津等地开展了社区大肠癌筛查[2-4]。广州市从2015年起正式启动大肠癌筛查,现对其数据进行分析,以评价大肠癌筛查策略的效果。

对象与方法1.筛查对象:广州市50~74岁常住人口,包括本市户籍及本市住满6个月及以上的非本市户籍人口。

2.筛查方法:在全市11个区同时开展筛查。社区、医院及居委会结合各自实际开展多种形式的宣传活动及便民活动,向居民宣传大肠癌筛查的意义、方法和程序。由11个区的233个社区卫生服务中心/镇卫生院参与初筛;由辖区卫生和计划生育委员会审定全市共39家医疗机构作为大肠癌精筛(肠镜检查)定点单位。问卷调查员、检验人员、内镜医生、质控员和数据收集人员均经过统一培训。

(1) 初筛:采用问卷调查结合两次大便隐血试验(FOBT)的两步筛查模式。调查问卷包括居民基本信息、肠道疾病史、大肠癌家族史等;FOBT检测采用免疫胶体金法(检测试纸为万华普曼生物工程有限公司产品),两次间隔1周。凡符合以下任意一项阳性者,判定为初筛阳性,提示为高危人群,需接受肠镜检查:①任意一次FOBT阳性者;②一级亲属患大肠癌史;③本人有癌症史或肠息肉史;④同时具有以下两项及以上者:慢性腹泻史、慢性便秘史、黏液血便史、慢性阑尾炎或阑尾切除史、慢性胆囊炎或胆结石史、不良生活事件史。

(2) 初筛阳性者随访:所有初筛阳性者需接受随访。社区卫生服务中心/镇卫生院需在初筛后1个月内对初筛阳性者进行第一次随访,如果随访时发现阳性者未做肠镜,则在3个月后再次随访,对再次随访时仍未做肠镜者6个月内完成第三次随访;完成3次随访后仍未做肠镜者方可纳入结案管理。

(3) 肠镜精筛:高危人群建议做全结肠镜进行确诊。全结肠镜筛查检出疾病包括:进展期腺瘤、伴中/重度异型增生的其他病变和大肠癌(早期、中晚期)。早诊率=(进展期腺瘤+伴中/重度异型增生的其他病变+早期大肠癌)/(进展期腺瘤+伴中/重度异型增生的其他病变+大肠癌)。

3.统计学分析:采用SPSS 19.0软件。筛查结果的性别、年龄等基础资料以百分比或构成比表示,不同组间率的比较用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

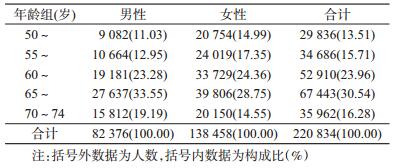

结果1.基本情况:2015-2016年广州市50~74岁人群参与初筛220 834人,男性82 376人(37.30%),女性138 458人(62.70%)。年龄分布以65~69岁年龄组比例最大(30.54%),50~54岁年龄组比例最小(13.51%),见表 1。

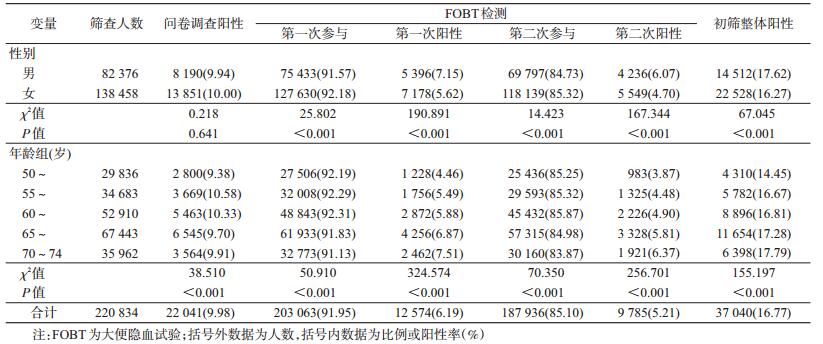

2.初筛:全市整体初筛阳性37 040人,初筛阳性率为16.77%(37 040/220 834)。其中男性参与FOBT检测率明显低于女性,男性第一、二次FOBT阳性率及整体初筛阳性率均高于女性(P<0.001)。此外,男、女性第一、二次FOBT阳性率及整体初筛阳性率均随年龄的增长而增加(P<0.001);男性初筛阳性率在各年龄组(除50~54岁年龄组外)均呈现高于女性的趋势(表 2、图 1)。

|

| 注:FOBT为大便隐血试验 图 1 2015-2016年广州市大肠癌筛查人群初筛结果(FOBT阳性)的年龄变化趋势 |

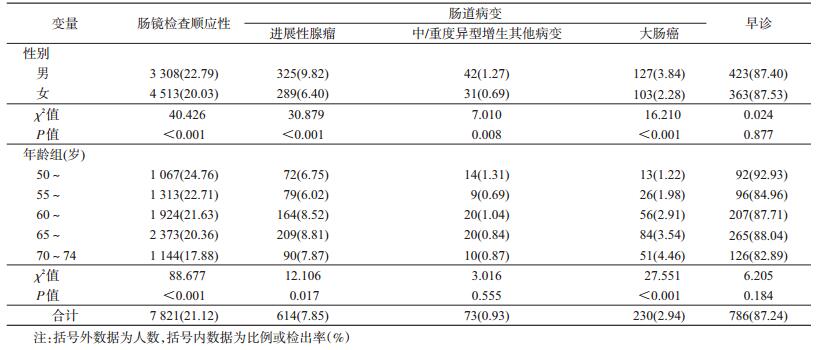

3.肠镜检查:初筛阳性者中,7 821人接受肠镜检查,顺应率为21.12%(7 821/37 040),其中男性(22.79%)明显高于女性(20.03%),P<0.001(表 3)。男、女性肠镜检查顺应性均随年龄增长而降低,同时呈现男性各年龄组均高于女性的趋势。

肠镜检查中发现4 126例(52.76%)初筛阳性者有不同程度的肠道病变,其中进展性腺瘤614例(7.85%)、伴中/重度异型增生的其他病变73例(0.93%)、大肠癌230例(2.94%)。男性各类病变检出率均高于女性(P<0.01)。各类肠道病变早诊率为87.24%,早诊率在性别、年龄组间的差异无统计学意义(表 3)。男、女性大肠癌检出率均随年龄增长而增加,同时呈现男性各年龄组均高于女性的趋势(图 2)。

|

| 图 2 2015-2016年广州市大肠癌筛查不同性别初筛阳性者大肠癌检出率的年龄变化 |

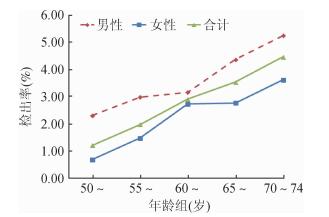

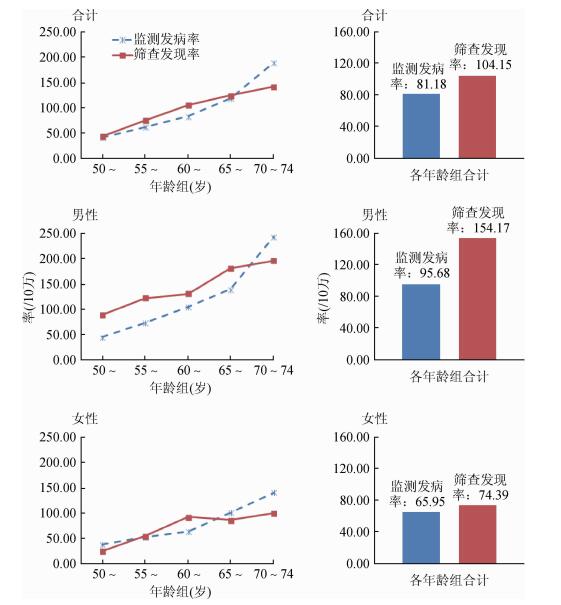

4.大肠癌检出情况:230例大肠癌中早期癌99例、中晚期癌115例、未分期16例。去除未分期大肠癌,早期癌占所有癌症的46.26%,早期癌构成在男性(47.86%)、女性(44.33%)间的差异无统计学意义(χ2=0.266,P=0.606)。将筛查发现的大肠癌病例和2013年广州市监测报告的50~74岁大肠癌病例进行比较(图 3),结果显示男、女性及合计的大肠癌筛查发现率均高于相应大肠癌监测发病率(P<0.01)。大肠癌筛查发现率和监测发病率均随年龄增长而增加,≤69岁组筛查发现率高于监测发病率;70~74岁组筛查发现率增幅减缓,监测发病率增幅上升,筛查发现率低于监测发病率。其中男性大肠癌筛查发现率与监测发病率的差异尤为突出,女性则不明显。

|

| 图 3 2015-2016年广州市大肠癌筛查发现率和2013年50~74岁监测发病率比较 |

全球大肠癌发病率位于恶性肿瘤第3位,每年新发病例超过100万,死亡病例超过60万[5]。2014年中国肿瘤登记年报显示城市地区大肠癌发病率为28.25/10万,居第3位;死亡率为13.27/10万,居第4位[6]。大肠癌早期虽无特异性症状,但大部分具有缓慢的病程和明确的癌前病变,因此在无症状的人群中开展筛查是防控大肠癌的有效途径[7]。2015-2016年广州市50~74岁目标人群中,220 834人参与了筛查,初筛发现高危人群37 040人。初筛结果显示,不管是整体还是分年龄段,男性的FOBT阳性率及初筛阳性率均明显高于女性,表明男性患大肠癌的风险高于女性,与国内其他地区研究结果一致[8-10]。同时,数据还显示,两次FOBT阳性率及初筛阳性率均随年龄增长呈上升趋势,也印证了大肠癌的发病风险随着年龄的增长而增加。

本次初筛发现的高危人群中肠道病变检出率为52.76%,病变早诊率为87.24%,并发现恶性肿瘤230例,其中早期癌占46.26%,其诊断比例明显高于临床就诊患者,说明广州市初筛策略能准确发现高危人群和大肠癌病例。本次筛查结果与国内其他地区有差异。如广州市大肠癌筛查检出率为2.94%,高于天津(1.73%)[4]、杭州与嘉善联合研究(1.11%)[11]、全国9省筛查(0.43%)[12]以及香港地区(0.4%)[13],但低于北京(3.58%)[9]和上海(3.33%)[3]的筛查检出率。另外,数据还显示男性大肠癌检出率(3.84%)明显高于女性(2.28%),且无论性别,大肠癌检出率均随年龄增长明显上升,与其他肿瘤监测系统数据一致。由于男性肠镜检查顺应性高于女性,女性大肠癌检出率也有可能因为大量的高危人群未做肠镜而被低估。

有研究认为,在大肠癌筛查过程中,不同年龄性别人群获益情况有所不同[14]。Shaukat等[15]对美国大肠癌筛查人群进行了30年的随访观察,认为筛查最受益的人群是60~69岁男性。本研究将筛查发现的大肠癌病例和2013年广州市监测报告的50~74岁大肠癌病例进行比较,结果显示虽然大肠癌筛查发现和监测发病率均随年龄增长而增加,但不同年龄组二者表现不同,≤69岁组大肠癌筛查发现率明显高于监测发病率,70~74岁组监测发现率增幅减缓且低于监测发病率。可能是≤69岁人群患大肠癌多处于相对早期阶段,症状不明显,通过筛查可及早发现这部分病例;而≥70岁人群,随着癌症的进展,症状明显,则容易通过临床被发现。由此说明通过筛查可提前大肠癌诊断年龄。同时,由于肠镜检查顺应性随年龄增长明显降低,70~74岁组可能有一定数量的病例由于没有做肠镜而未能及时发现,也影响了该年龄段人群从筛查中获益。此外,贺修文等[16]观察老年人结直肠癌手术治疗后的临床结局,发现≥75岁年龄组2年和5年生存率均明显低于≤74岁组。综上分析可以认为,用现行大肠癌筛查策略,≤69岁人群受益明显高于≥70岁人群,今后大肠癌筛查应重点关注≤69岁人群,同时还需进一步促进高危人群肠镜检查顺应性。

志谢: 广州市大肠癌筛查项目相关人员在初筛检测、资料录入及审核等方面均有积极贡献利益冲突: 无

| [1] |

刘华章, 林国桢, 沈纪川, 等. 2013-2014年广州市肿瘤登记年报[R]. 广州: 广州市疾病预防控制中心, 2014.

Liu HZ, Lin GZ, Shen JC, et al. Guangzhou cancer registry annual report 2013-2014[R]. Guangzhou:Guangzhou Center for Disease Control and Prevention, 2014. |

| [2] |

沈永洲, 黄彦钦.

海宁市结直肠癌早诊早治筛查项目绩效评估[J]. 中国慢性病预防与控制, 2015, 23(11): 836–838.

Shen YZ, Huang YQ. The colorectal cancer screening and performance evaluation in Haining[J]. Chin J Prev Contr Chron Dis, 2015, 23(11): 836–838. DOI:10.16386/j.cjpccd.issn.1004-6194.2015.11.009 |

| [3] |

郑莹, 龚杨明, 顾凯, 等.

上海市社区居民大肠癌筛查项目[J]. 上海预防医学, 2016, 28(10): 739–742.

Zheng Y, Gong YM, Gu K, et al. Community colorectal cancer screening program in Shanghai[J]. Shanghai J Prev Med, 2016, 28(10): 739–742. DOI:10.19428/j.cnki.sjpm.2016.10.016 |

| [4] |

赵丽中, 张伟华, 马东旺, 等.

天津市大肠癌筛查初步结果分析[J]. 中国肿瘤临床, 2015, 42(15): 760–764.

Zhao LZ, Zhang WH, Ma DW, et al. Analysis of colorectal cancer screening practices in the general population of Tianjin[J]. Chin J Clin Oncol, 2015, 42(15): 760–764. DOI:10.3969/j.issn.1000-8179.20150644 |

| [5] | Gunnarsson H, Ekholm A, Olsson LI. Ethnicity and emergency presentation of colon cancer[J]. Eur J Surg Oncol, 2015, 41(2): 270. DOI:10.1016/j.ejso.2014.10.063 |

| [6] |

陈万青, 郑荣寿, 曾红梅, 等.

2011年中国恶性肿瘤发病和死亡分析[J]. 中国肿瘤, 2015, 24(1): 1–10.

Chen WQ, Zheng RS, Zeng HM, et al. Report of cancer incidence and mortality in China, 2011[J]. Chin Cancer, 2015, 24(1): 1–10. DOI:10.11735/j.issn.1004-0242.2015.01.A001 |

| [7] |

郭春光, 刘骞, 代敏.

大肠癌筛查现况与展望[J]. 中华预防医学杂志, 2015, 49(5): 377–380.

Guo CG, Liu Q, Dai M. Colorectal cancer screening:situation and prospect[J]. Chin J Prev Med, 2015, 49(5): 377–380. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2015.05.001 |

| [8] |

罗卫平, 张琳, 张卫, 等.

上海市奉贤区社区居民大肠癌筛查结果分析[J]. 中国慢性病预防与控制, 2015, 23(9): 657–660.

Luo WP, Zhang L, Zhang W, et al. Analysis on the result of screening colorectal cancer in residents in communities of Fengxian district in Shanghai[J]. Chin J Prev Contr Chron Dis, 2015, 23(9): 657–660. DOI:10.16386/j.cjpccd.issn.1004-6194.2015.09.005 |

| [9] |

曲利园, 王亚东, 王贵齐, 等.

北京市试点社区大肠癌筛查结果及危险因素分析[J]. 中国全科医学, 2007, 10(23): 1933–1935.

Qu LY, Wang YD, Wang GQ, et al. Colorectal cancer screening in the experimental community of Beijing and analysis of its risk factors[J]. Chin Gen Pract, 2007, 10(23): 1933–1935. DOI:10.3969/j.issn.1007-9572.2007.23.001 |

| [10] |

张玥, 石菊芳, 黄慧瑶, 等.

中国人群结直肠癌疾病负担分析[J]. 中华流行病学杂志, 2015, 36(7): 709–714.

Zhang Y, Shi JF, Huang HY, et al. Burden of colorectal cancer in China[J]. Chin J Epidemiol, 2015, 36(7): 709–714. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2015.07.010 |

| [11] |

黄彦钦, 蔡善荣, 张苏展, 等.

中国结直肠癌人群筛查方案的应用价值初探[J]. 中华预防医学杂志, 2011, 45(7): 601–604.

Huang YQ, Cai SR, Zhang SZ, et al. Primary evaluation of a mass screening program for colorectal tumor in China[J]. Chin J Prev Med, 2011, 45(7): 601–604. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2011.07.007 |

| [12] |

任建松, 石菊芳, 张洪召, 等.

2012-2013年中国城市人群大肠癌筛查结果初步分析[J]. 中华预防医学杂志, 2015, 49(5): 441–443.

Ren JS, Shi JF, Zhang HZ, et al. Preliminary analysis of the colorectal cancer screening among urban populations in China 2012-2013[J]. Chin J Prev Med, 2015, 49(5): 441–443. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2015.05.012 |

| [13] | Wong MCS, Ching JYL, Chan VCW, et al. Diagnostic accuracy of a qualitative fecal immunochemical test varies with location of neoplasia but not number of specimens[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2015, 13(8): 1472–1479. DOI:10.1016/j.cgh.2015.02.021 |

| [14] | Levin TR, Corley DA. Colorectal-cancer screening-coming of age[J]. N Engl J Med, 2013, 369(12): 1164–1166. DOI:10.1056/NEJMe1308253 |

| [15] | Shaukat A, Mongin SJ, Geisser MS, et al. Long-term mortality after screening for colorectal cancer[J]. N Engl J Med, 2013, 369(12): 1106–1014. DOI:10.1056/NEJMoa1300720 |

| [16] |

贺修文, 唐大年, 孙建华, 等.

年龄对老年人结直肠癌手术后临床预后的影响[J]. 中华老年医学杂志, 2010, 29(7): 566–568.

He XW, Tang DN, Sun JH, et al. Effect of age on clinical postoperative outcomes of elderly patients with colorectal cancer undergoing surgical treatment[J]. Chin J Geriatr, 2010, 29(7): 566–568. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2010.07.012 |

2018, Vol. 39

2018, Vol. 39