文章信息

- 冯围围, 黄小娜, 王惠珊, 宫丽敏, 徐轶群, 潘晓平, 金曦.

- Feng Weiwei, Huang Xiaona, Wang Huishan, Gong Limin, Xu Yiqun, Pan Xiaoping, Jin Xi.

- 8个城市1~4岁母乳喂养儿童体格生长百分位曲线研究

- Percentile curves on growth among breastfed 1-4 year olds in 8 urban areas

- 中华流行病学杂志, 2017, 38(4): 503-507

- Chinese journal of Epidemiology, 2017, 38(4): 503-507

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2017.04.018

-

文章历史

收稿日期: 2016-08-11

2. 100081 北京, 中国疾病预防控制中心妇幼保健中心儿童信息部;

3. 100600 北京, 联合国儿童基金会驻中国办事处营养与卫生及水和环境处;

4. 100081 北京, 中国疾病预防控制中心妇幼保健中心

2. Department of Information Management, National Center for Women and Children's Health, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100081, China;

3. Health, Nutrition and Water, Environment and Sanitation Section, United Nations International Children's Emergency Fund, Beijing 100600;

4. National Center for Women and Children's Health, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100081, China

2006年WHO发布了新的5岁以下儿童生长标准,新标准在制定时选择健康的母乳喂养儿童作为生长曲线制定的标准人群,但是其纵向研究部分仅覆盖到出生后2岁,并且未纳入中国人群。目前国内关于母乳喂养儿童生长发育轨迹的相关研究资料积累十分有限,难以系统、持续描述我国儿童在良好生长条件下、学龄前完整的生长轨迹和潜力。在当前全球范围大力推行母乳喂养的背景下,建立我国母乳喂养儿童生长速率参考值,对于开展儿童生长发育评价,提供科学适宜的参照标准具有重要的公共卫生意义。本研究是2007-2009年中国CDC妇幼保健中心科技部基础性工作专项课题“中国母乳喂养婴儿生长速率监测及标准值研究(项目编号2006FY230200)”的延续,随访时间为2008-2012年,旨在对其1岁以后的体格生长纵向随访情况进行分析,进一步探索城市母乳喂养儿童1~4岁期间的生长发育轨迹,为开展学龄前儿童生长发育评价提供科学参照依据。关于母乳喂养界定请参见本课题既往研究报道[1-2]。

对象与方法1.研究对象:选取“中国母乳喂养婴儿生长速率监测及标准值研究(项目编号:2006FY230200)”中8个延续1~4岁研究的城市的母乳喂养儿童作为研究对象,包括黑龙江省哈尔滨市、山西省太原市、山东省济南市、湖北省荆门市、四川省成都市、安徽省合肥市、江苏省南京市和广西壮族自治区南宁市。体格发育测量指标为体重、身长(身高)和头围,测量时点为1~3岁每3个月1次,3~4岁每半年1次,共计10次;同期随访儿童膳食摄入情况、患病情况等相关信息。最终纳入1 025名母乳喂养儿童进行分析,其中男童509名(49.7%),女童516名(50.3%)。

2.统计学分析:采用MLwiN2.25软件(http://www.bristol.ac.uk/cmm/software/mlwin/download/)进行统计学分析。本研究数据属于典型的重复测量数据,同一个儿童不同时点测量值之间不独立,而且测量时间点的间隔也不完全相同,同时存在漏查和失访的情况,即数据结构不平衡。此外,不同社区、儿童个体的体格生长轨迹也不完全一样。因此,本研究数据存在明显的层次结构,即时间-个体-社区三水平。基于上述情况,采用多水平统计分析模型进行体格生长指标百分位参考值(P3、P15、P50、P85、P97)预测以及百分位曲线的拟合,模型中引入家庭社会人口学特征、母亲围产期因素、父母生物学特征以及儿童性别、年龄、膳食摄入情况、患病情况等相关因素。

关于儿童的身长与身高,≤3岁者均要求测量卧位身长,>3岁者测量立位身高。既往研究显示,卧位测量值与立位测量值相差约0.7~1.0 cm[3]。WHO 5岁以下儿童生长标准在制定时,对其横断面调查部分中18~30月龄的1 625名幼儿的身长和身高都进行了测量,结果显示身长与身高之间的平均差值为0.73 cm[4]。本研究在山东省济南市、广西壮族自治区南宁市、安徽省合肥市、湖北省荆门市4个样本地区共抽取了444名(43.3%)儿童,在其27~36月龄期间实行卧位身长和立位身高的双测量;结果显示,身长测量值平均比身高大0.84 cm,为了在整个年龄段用统一模型拟合连续的百分位曲线,本研究将母乳喂养儿童36月龄以后的身高测量值加上0.84 cm,转换为身长值,与15~36月龄监测数据对接。

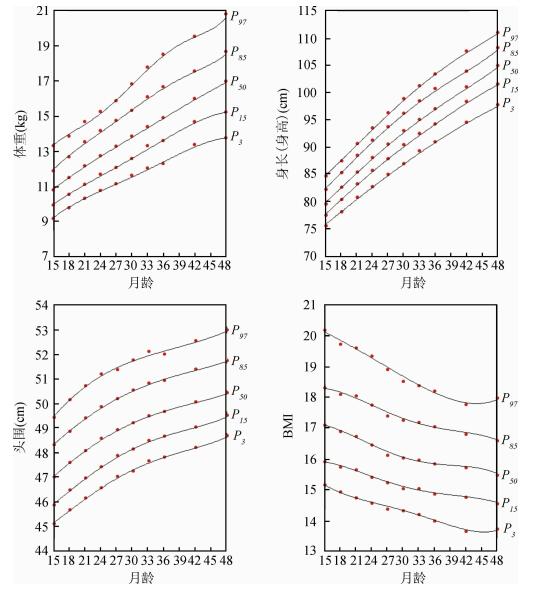

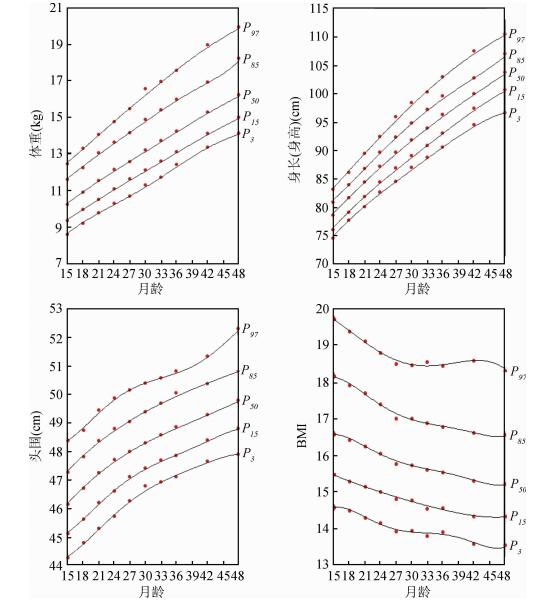

结果1.各体格指标百分位参考值及百分位曲线:预测值与原始测量值之间的拟合度较好,年龄别体重、身长(身高)、头围和BMI的相关系数分别为0.97、0.99、0.95、0.85。百分位曲线见图 1、2。

|

| 图 1 中国8个城市母乳喂养男童年龄别体重、身长(身高)、头围和BMI的百分位曲线和原测量值(圆点) |

|

| 图 2 中国8个城市母乳喂养女童年龄别体重、身长(身高)、头围和BMI的百分位曲线和原测量值(圆点) |

在15月龄时,P50曲线上男、女童体重、身长、头围和BMI分别平均为10.9 kg、79.8 cm、47.1 cm、17.1和10.3 kg、78.9 cm、46.2 cm、16.6 kg/m2;P3曲线上分别为9.2 kg、75.8 cm、45.2 cm、15.2和8.6 kg、74.8 cm、44.3 cm、14.6 kg/m2;P97曲线上分别为13.4 kg、84.8 cm、49.5 cm、20.1 kg/m2和12.5 kg、83.3 cm、48.4 cm、19.7 kg/m2。

2岁时,P50曲线上男、女童体重、身长、头围和BMI分别平均为12.7 kg、87.9 cm、48.5 cm、16.5和12.0 kg、86.9 cm、47.6 cm、16.0,P3分别为10.7 kg、82.6 cm、46.6 cm、14.6和10.2 kg、82.3 cm、45.8 cm、14.1;P97分别为15.1 kg、93.2 cm、51.1 cm、19.3和14.7 kg、92.3 cm、49.8 cm、18.8。

3岁时,P50曲线上男、女童体重、身长、头围和BMI分别平均为14.9 kg、96.9cm、49.7 cm、15.9和14.2 kg、95.9 cm、48.8 cm、15.5,P3分别为12.4 kg、90.8 cm、47.8 cm、14.0和12.3 kg、90.6 cm、47.2 cm、13.8;P97分别为18.4 kg、103.3 cm、52.1 cm、18.1和17.6 kg、102.8 cm、50.7 cm、18.5。

4岁时,P50曲线上男、女童体重、身高、头围和BMI分别平均为16.9 kg、104.6 cm、50.4 cm、15.5和16.2 kg、103.5 cm、50.4 cm、15.5;P3分别为13.8 kg、97.4 cm、48.6 cm、13.7和14.1 kg、96.6 cm、47.9 cm、13.5;P97分别为20.6 kg、110.8 cm、52.9 cm、17.9和19.9 kg、110.3 cm、52.2 cm、18.4。

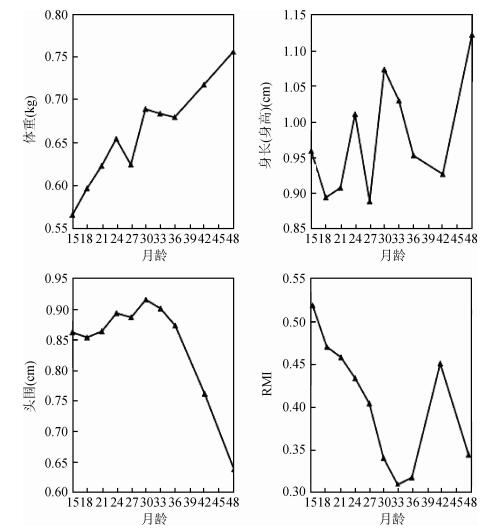

2.城市母乳喂养儿童体格生长性别差异:男、女童年龄别体重、身长(身高)、头围和BMI差异均有统计学意义(P<0.001)。总体上看,男童的体格生长水平高于女童,在P50曲线上,1~4岁期间男童的体重、身长(身高)、头围和BMI要比女童分别平均高0.56~0.76 kg、0.89~1.12 cm、0.64~0.91 cm、0.31~0.52。见图 3。

|

| 图 3 中国8个城市母乳喂养儿童体格生长性别差异(女童为参照组) |

儿童生长发育是一个连续的、复杂的动态过程,随着对生长规律的研究逐步深入,以及统计学和计算机应用的不断进步,使生长曲线的制定方法更加先进与规范。中国9个城市7岁以下儿童标准化生长曲线和2006年WHO 5岁以下儿童生长标准生长曲线的制定采用的均是LMS法,这也是目前国际上最常用的方法之一。LMS方法不仅解决了测量变量非正态分布的问题,同时采用3次样条函数对生长曲线进行平滑处理[5]。

在处理重复测量数据时,多水平模型具有如下优点:① 拟合模型时,不要求重复测量的时间间隔相等,还可以同时估计出全体样本点的平均曲线;② 不要求每个研究个体有相同多的测量点,即随访过程中漏访点并不增加拟合模型的难度;③ 可以灵活地纳入其他自变量,包括不同层的自变量以及不同层自变量间的交互作用;④ 可以用于两个及两个以上层次的模型拟合,如果忽略数据多水平结构,模型中的各参数估计值的有效性和统计特性均会受到影响,最终的统计推断结论将可能存在偏倚;⑤ 在考虑重复测量间的相关时,对相关结构的选择要求不高,只把它当作随机效应考虑,建模比较灵活[6-7]。本研究采用多水平分析的专用软件MLwiN2.25构建儿童各生长指标多水平模型,既考虑了数据之间的相关性,又将时间-个体-社区三水平纳入其中。

儿童生长发育评价标准或参考值是准确评估儿童生长发育水平的基础,对于临床开展儿童营养喂养科学指导工作有着重大的理论和实践意义。本研究获得了中国经济状况较好城市地区1~4岁母乳喂养儿童年龄别体重、年龄别身长(身高)、年龄别头围、年龄别BMI生长指标纵向研究数据,制定了中国城市地区1~4岁母乳喂养儿童生长发育百分位参考值及相关百分位曲线,为学龄前儿童体格生长评价提供了科学参照依据。

本研究结果显示,男、女童四项体格指标比较差异均有统计学意义,且不同年龄点男童的发育水平整体上要高于女童;而源于相同样本人群的“中国六城市母乳喂养婴儿0~12月生长发育纵向研究”也显示在婴儿期男童的体格发育水平高于女童[1]。2005年中国9个城市7岁以下儿童体格发育调查也呈现类似的结论,从出生至7岁期间,体重、身高、坐高、头围和胸围5项体格指标均存在性别差异,均为男童大于女童[8]。2006年WHO发布的5岁以下儿童生长标准,在制定时选择健康的母乳喂养儿童作为生长曲线制定的标准人群,其结果也显示男童体格发育水平要高于女童[4]。由此可见,男女童在体格生长趋势上的差异延续整个学龄前期。2000年欧洲地区生长参考值也显示,1~36月龄期间,欧洲地区男童的体重、身长和头围的平均水平均高于女童。不同的是,欧洲地区生长参考值中男、女童在身长方面的差别在6月龄内呈逐渐增大趋势,6月龄之后两者之间的差别则逐渐减小[9];而本研究结果显示,身长在性别上的差异随时间是先增大再减小,在33月龄时,男、女童的身长差别最大。男、女童在体格生长方面的这种差异,可能与不同性别儿童的自身发育特质相符合。

与我国现有的横断面调查不同的是,本研究采用纵向研究设计,而纵向研究是目前国际公认的制定儿童生长发育标准值的理想方式。由于覆盖的地区和样本量比较广泛,尽管进行了严格的质量控制,仍会有一定的漏查现象,这些漏查可能会对百分位曲线的制定产生一定的影响。但是,与横断面调查相比,纵向研究的年龄段统计描述方式更准确,真实地反映了我国城市母乳喂养婴儿出生后1~4岁的体格自然增长规律,将为城市儿童的生长发育评价提供科学、实用的参考数据,特别是母乳喂养儿童的生长速率等生理学参数。虽然从横断面调查也能得出相邻两个年龄点的差值,但由于不同年龄组的样本不是来自同一组儿童,彼此之间没有任何生理学关系,两组间的差值,只是数学上的差数,而没有生长发育联系[10]。纵向数据的意义在于真正描述了同一个研究对象在一段时间内生长发育轨迹,因此,本研究母乳喂养儿童的生长参考值将更好地服务于城市儿童低体重、生长发育迟缓、消瘦或肥胖的早期检出,为临床开展营养不良儿童补救喂养计划、促进儿童正常速率范围的体重及线性生长提供科学依据,也为我国儿童的生长发育纵向研究提供重要的基础数据。

志谢: 感谢湖北省荆门市妇幼保健院(欧阳峰)、合肥市妇幼保健所(殷刚柱)、山西省妇幼保健院(刘晓莉)、啥尔滨市妇幼保健院(李佳)、济南市儿童医院(宋风玲)、江苏省妇幼保健院(秦锐)、广西壮族自治区妇幼保健院(韦萍)、南宁市妇幼保健院(曾理)、四川省妇幼保健院(王红)、成都成华区妇幼保健院(尚佳)对本研究的支持和帮助!利益冲突: 无

| [1] |

徐轶群, 王惠珊, 黄小娜, 等.

中国六城市母乳喂养婴儿0~12月生长发育纵向研究[J]. 中国儿童保健杂志, 2011, 19(6): 497–501.

Xu YQ, Wang HS, Huang XN, et al. Longitudinal growth monitoring of breast feeding infants in six capital cities of China[J]. Chin J Child Health Care, 2011, 19(6): 497–501. |

| [2] |

中国母乳喂养婴儿生长速率监测研究组.

中国六省经济较好地区城乡母乳喂养婴儿体格发育纵向比较研究[J]. 中华儿科杂志, 2012, 50(7): 484–492.

Chinese Breastfeeding Infants Growth and Development Study Group. A longitudinal study of urban-rural growth differences among infants fed with breast milk in six economically better areas in China[J]. Chin J Pediatr, 2012, 50(7): 484–492. DOI:10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2012.07.002 |

| [3] |

黎海芪, 毛萌.儿童保健学[M]. 2版. 北京: 人民卫生出版社, 2009: 14.

Li HQ, Mao M.Primary child care[M]. 2nd ed. Beijing: People's Medical Publishing House, 2009: 14. |

| [4] | WHO. WHO child growth standards:length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age:methods and development[Z]. WHO, 2006. |

| [5] |

首都儿科研究所, 九市儿童体格发育调查协作组.

中国七岁以下儿童体重、身长/身高和头围的生长标准值及标准化生长曲线[J]. 中华儿科杂志, 2009, 47(3): 173–178.

Capital Institute of Pediatrics. Coordinating Study Group of Nine Cities on the Physical Growth and Development of Children. Growth standardized values and curves based on weight, length/height and head circumference for Chinese children under 7 years of age[J]. Chin J Pediatr, 2009, 47(3): 173–178. DOI:10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2009.03.005 |

| [6] |

杨珉.

多水平统计模型在生长发育研究中的应用 (一)[J]. 中国卫生统计, 1997, 14(3): 58–60.

Yang M. The application of multilevel statistical model in the growth development study (一)[J]. Chin J Health Statist, 1997, 14(3): 58–60. |

| [7] |

金芳, 倪宗瓒, 李晓松, 等.

多元多水平模型及其在儿童生长发育研究中的应用[J]. 中国卫生统计, 2004, 21(4): 204–206.

Jin F, Ni ZZ, Li XS, et al. Multivariate multilevel models and its application for the study of chidren growth and development[J]. Chin J Health Statist, 2004, 21(4): 204–206. DOI:10.3969/j.issn.1002-3674.2004.04.004 |

| [8] |

九市儿童体格发育调查协作组.

2005年中国九市七岁以下儿童体格发育调查[J]. 中华儿科杂志, 2007, 45(8): 609–614.

Coordinating Study Group of Nine Cities on the Physical Growth and Development of Children. A national survey on growth of children under 7 years of age in nine cities of China, 2005[J]. Chin J Pediatr, 2007, 45(8): 609–614. DOI:10.3760/j.issn.0578-1310.2007.08.012 |

| [9] | Haschke F, van't Hof MA. Euro-Growth references for length, weight, and body circumferences. Euro-Growth Study Group[J]. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2000, 31(Suppl 1): S14–38. |

| [10] |

丁宗一, 杜丽蓉.

不同喂养方法对婴幼儿生长速率影响的研究[J]. 中华儿科杂志, 2002, 40(11): 654–657.

Ding ZY, Du LR. Effect of formula fortified with preformed DHA and AA on growth increment of infant[J]. Chin J Pediatr, 2002, 40(11): 654–657. DOI:10.3760/j.issn.0578-1310.2002.11.005 |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38