文章信息

- 李健, 许娟, 汤后林, 韩晶, 毛宇嵘 .

- Li Jian, Xu Juan, Tang Houlin, Han Jing, Mao Yurong .

- 中国2014年新报告HIV感染者与配偶离异或分居情况及其相关因素分析

- Factors associated with marital status among spouse after diagnosed in newly reported HIV cases in China, 2014

- 中华流行病学杂志, 2017, 38(2): 221-225

- CHINESE JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY, 2017, 38(2): 221-225

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2017.02.017

-

文章历史

收稿日期: 2016-06-23

经异性途径感染已成为我国艾滋病流行和传播的主要原因,2011年估计的新发感染疫情中经异性传播占52.2%[1]。有研究显示,HIV感染者检测发现并纳入随访管理系统后,HIV传播率由6.6/100人年降到2.6/100人年,作为传染源的作用大大降低,经过抗病毒治疗达到病毒抑制后,HIV传播率可降至0.4/100人年[2]。受依从性等因素影响,抗病毒治疗并不能达到理想效果,我国接受抗病毒治疗的HIV感染单阳家庭(夫妻双方仅有一方为HIV感染者)夫妻间传播率为1.3/100人年[3]。

抗病毒治疗、坚持使用安全套能有效降低配偶间HIV传播的风险[4-5],在接受抗病毒治疗的同时100%使用安全套,HIV传播的概率极低[6],但是部分感染者或配偶可能担心会将HIV传播给配偶或被配偶感染HIV,造成配偶离异或分居。另一方面,来自家庭外部或者感染者内心的歧视[7],也会造成配偶离异或分居。本研究分析2014年新报告的HIV感染者1年内配偶有过检测和没有检测的配偶离异或分居情况,并探讨影响其配偶离异或分居的因素,为制定和完善有效的干预策略和措施提供依据。

对象与方法1. 研究对象:在2014年全国新报告HIV感染者中,选择≥18周岁、已婚有配偶的感染者,配偶双方首次HIV检测结果均为阳性的家庭中,删除1年内死亡感染者和未随访到的感染者只保留首先检测阳性的感染者作为研究对象。

2. 数据收集与整理:下载艾滋病综合防治数据信息系统中截至2015年12月31日的疫情库,保留2014年全国新报告HIV感染者基本信息及其确证阳性后1年内的随访记录,根据研究对象定义进行筛选。考虑到离异或分居均会增加婚外性行为的机会,将已婚有配偶HIV感染者确证后1年内状态为 “无配偶/固定性伴”或“分居”定义为“离异或分居”,确证后1年内仍有配偶/固定性伴定义为“已婚有配偶”。分析变量包括:一般人口学特征(性别、年龄、民族、文化程度、职业等)、感染途径、检测来源、有无子女、配偶感染状况等。

3. 统计学分析:采用SAS 9.4软件对数据进行导入、整理和分析。考虑到配偶检测咨询会影响配偶离异,同时配偶离异也会影响配偶检测,分为两组HIV感染者分析,一类为1年内配偶已检测,另一类为1年内配偶未检测,配偶离异或分居作为因变量,性别、年龄、民族、文化程度、职业、感染途径、检测来源、有无子女、配偶感染状况作为自变量,采用单因素logistic回归分析,根据单因素分析结果(P<0.20),结合专业知识,纳入多因素logistic回归分析,检验水准α=0.05。

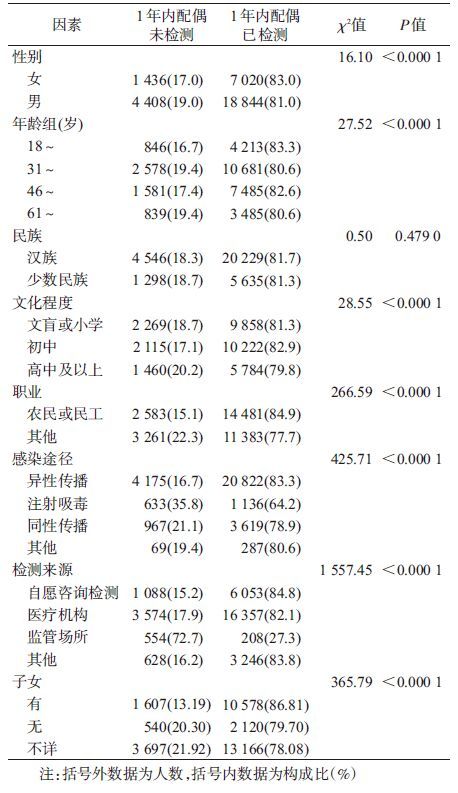

结 果1. 基本情况:共纳入2014年新报告已婚有配偶的HIV感染者31 708人,有22.5% (7 134/31 708)确证阳性后1年内离异或分居。有81.6%(25 864/31 708)感染者的配偶1年内做了HIV检测,其中10.0%(2 599/25 864)离异或分居;18.4% (5 844/31 708) 感染者的配偶1年内未做HIV检测,其中有77.6% (4 535/5 844)离异或分居。男性占73.3%(23 252/31 708),31~45岁占41.8%(13 259/31 708),汉族占78.1%(24 775/31 708),高中及以上文化程度占22.8%(7 244/31 708),农民或民工占53.8%(17 064/31 708),感染途径为异性传播占78.8%(24 997/31 708),同性传播占14.5%(4 586/31 708),检测来源于医疗机构占62.9%(19 931/31 708),有子女的占38.4%(12 185/31 708)。另外,女性、18~30岁、初中文化程度、农民或民工、异性传播途径感染、来源于自愿咨询检测、有子女的HIV感染者,他们1年内配偶HIV检测比例较高。见表 1。

2. 离异或分居的相关因素分析:

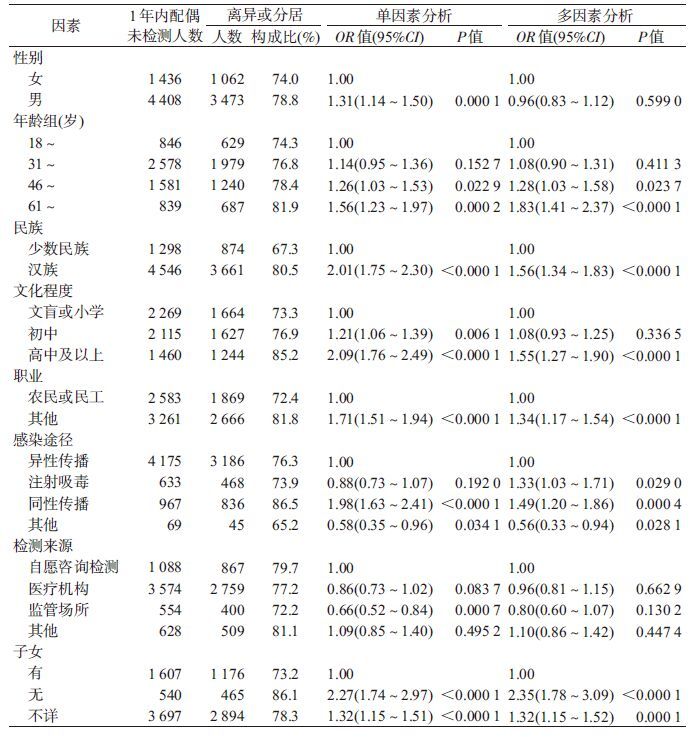

(1)1年内配偶未检测的感染者:离异或分居比例相对较高的因素有男性78.8%(3 473/4 408)、≥61岁81.9% (687/839)、汉族80.5%(3 661/4 546)、高中及以上文化程度者85.2%(1 244/1 460)、非农民工81.8%(2 666/3 261)、同性传播途径感染者86.5% (836/967)、其他检测来源者81.1%(509/628)、无子女者86.1%(465/540)。单因素logistic回归分析显示,离异或分居与性别、年龄、民族、文化程度、职业、感染途径、检测来源和有无子女均有关联。多因素logistic回归分析显示,离异或分居与年龄、民族、文化程度、职业、感染途径和有无子女均有关联,≥46岁、汉族、高中及以上文化程度、非农民工、注射吸毒和同性传播途径感染、无子女的感染者离异或分居的比例较高(表 2)。

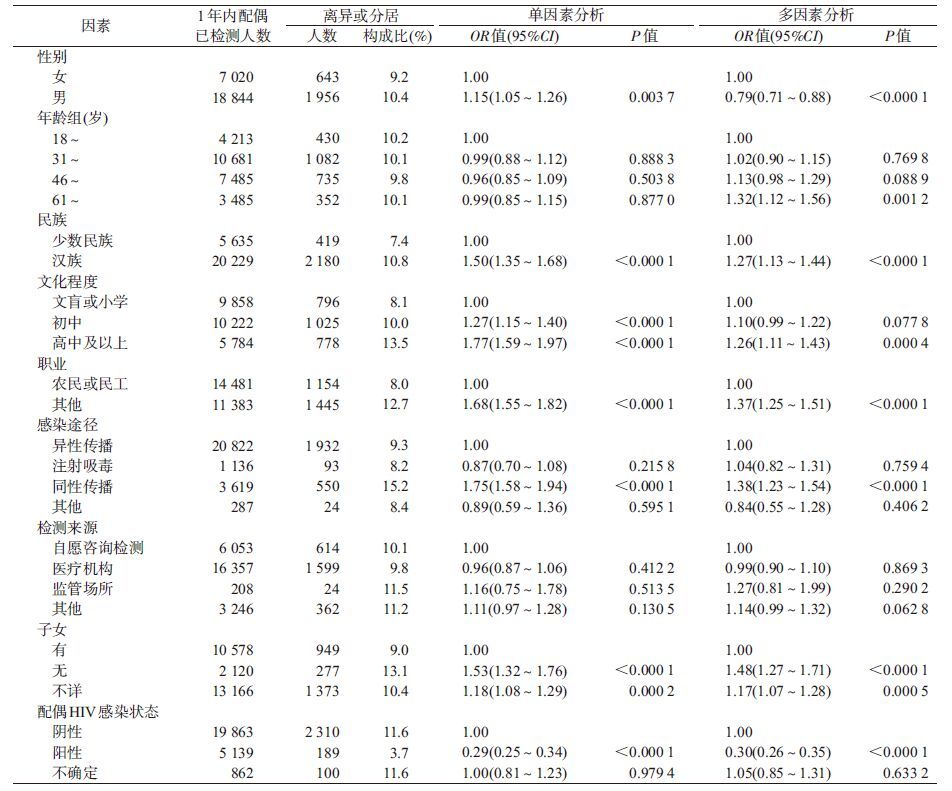

(2)1年内配偶已检测的感染者:离异或分居比例相对较高的因素有男性10.4%(1 956/18 844)、18~30岁组10.2%(430/4 213)、汉族10.8%(2 180/20 229)、高中及以上文化程度13.5%(778/5 784)、非农民工12.7%(1 445/11 383)、同性传播途径感染15.2%(550/3 619)、无子女13.1%(277/2 120)、配偶HIV阴性11.6%(2 310/19 863)、检测来源于监管场所11.5% (24/208)。单因素logistic回归分析显示,离异或分居与性别、民族、文化程度、职业、感染途径、有无子女和配偶感染状态有关联。多因素logistic回归分析显示,离异或分居与性别、年龄、民族、文化程度、职业、感染途径、有无子女和配偶感染状态均有关联,女性、≥61岁、汉族、高中及以上文化程度、非农民工、同性传播途径感染、无子女、配偶HIV阴性的感染者,离异或分居的比例较高(表 3)。

HIV感染者保持稳定的夫妻关系,能减少感染者非婚性行为,从而减少HIV的传播,也有利于落实抗病毒治疗和安全套使用等干预工作。本研究显示,HIV感染者与配偶离异或分居的比例在配偶已检测与配偶未检测的人群中差异较大,配偶离异或分居可能与性别、年龄、民族、文化程度、职业、传播途径、检测来源、有无子女、配偶感染状态等因素有关,在制定相关干预措施时应考虑这些因素。

中国对HIV感染者实行“四免一关怀”政策[8],提供配偶免费检测在内的一系列随访干预服务,并通过设置“配偶检测比例”指标[9],不断强化配偶检测工作。本研究显示,2014年新报告已婚有配偶的HIV感染者1年内配偶检测比例较高,配偶检测工作的推动,可以使配偶知晓自身感染状态,及时采取相应保护措施,减少配偶间HIV传播。也会减少离异或分居,可能是配偶经过检测和咨询,多数感染者与配偶共同面对HIV感染这一现实,避免了离异和分居。另一方面,配偶未检测,则感染者离异或分居的比例较高,可能原因是感染者确证后很快离异或分居,配偶无法配合检测,也可能感染者确证后未及时进行配偶检测咨询。以后需要加强感染者确证后的配偶检测咨询等一站式服务工作[10]。

子女是夫妻关系的纽带,对维系家庭的完整具有重要的作用[11],加上中国人重视家庭的传统文化影响[12],父母为子女一般不会轻易离异或分居。本研究显示,有子女的感染者离异或分居的比例低于无子女的感染者,应该在干预工作中利用这种家庭观念,说服双方保持稳定的夫妻关系。而≥60岁感染者的子女基本上已经成家立业,对子女的顾虑可能较小,反而容易离异或分居。在HIV感染者确证后配偶检测的人群中,双阳家庭(夫妻双方均为HIV抗体阳性)离异或分居比例远低于单阳家庭,可能双阳家庭夫妻双方不论谁传染谁,彼此需要支持和帮助,共同面对感染HIV的现实,而单阳家庭因为担心另一方感染HIV而选择离异或分居。另外,同性传播途径的感染者确证后,配偶离异或分居的比例较高。而近年来中国MSM人群的HIV感染率快速上升,成为HIV广泛传播的主要媒介[13]。中国人受传统儒家文化和观念影响[12],社会重视家庭和传宗接代为目的的婚姻,同性性行为普遍受到排斥,MSM人群选择隐藏其性取向,大约20.0%~31.2%的MSM选择与女性结婚[13],MSM与异性结婚本身是迫于外界的压力,感染HIV后可能会促使MSM与异性配偶离异或分居,心理动机还需要进一步通过定性研究确定。不同于其他群体,MSM与配偶离异或分居,减少了异性传播的风险,弱化了HIV传播“桥梁”的作用。≥61岁的离异或分居比例较高,老年人群因为寻找低档暗娼感染HIV[9],更不容易获得家人接受,造成离异或分居较多。高中及以上文化程度、非农民工的离异或分居比例相对较高,可能是这部分人群社会阶层相对较高,观念开放,对婚姻爱情的期望更高[14],受HIV感染现实的压力影响,容易中止婚姻关系。少数民族感染者离异或分居的比例较低,可能与少数民族的传统婚姻习俗有关,需要进一步探讨。在配偶已检测感染者离异或分居的比例,男性低于女性,可能是中国传统文化中男性处于主导地位[12],与男性相比,女性更容易被动接受其感染的现实。

本研究存在不足。第一,未收集配偶信息,仅分析了感染者相关特征与离异或分居的关系,离异或分居是夫妻双方的行为,尤其是感染者可能会处于被动的状态,下一步需要收集分析夫妻双方的信息,以深入探讨影响离异或分居的因素。第二,有53.0%的感染者未报告有无子女情况,下一步需要进一步收集子女信息,更好的研究有无子女对感染者离异或分居的关系。第三,部分感染者确证后,先与阴性配偶离异,又与其他感染者结婚,这部分人群可能与一直没有更换配偶的人群存在一定的差异,下一步需要分析这部分人群的相关特征。

综上所述,我国已婚有配偶HIV感染者确证后存在一定比例的离异或分居,不同特征的感染者确证后离异或分居的比例不同,为减少已发现感染者的传播,需要采取针对性的干预措施。

志谢: 本次研究得到全国各级CDC及医疗机构工作人员的大力支持利益冲突: 无

| [1] | Ministry of Health,People's Republic of China,Joint United Nations Programme on HIV/AIDS,World Health Organization. 2011 estimates for the HIV/AIDS epidemic in China[R]. Beijing,China:Ministry of Health China,UNAIDS and WHO,2011. |

| [2] | Skarbinski J, Rosenberg E, Paz-Bailey G, et al. Human immunodeficiency virus transmission at each step of the care continuum in the United States[J]. JAMA Intern Med, 2015, 175(4): 588–596. DOI:10.1001/jamainternmed.2014.8180 |

| [3] | Jia ZW, Mao YR, Zhang FJ, et al. Antiretroviral therapy to prevent HIV transmission in serodiscordant couples in China (2003-11):a national observational cohort study[J]. Lancet, 2013, 382(9899): 1195–1203. DOI:10.1016/S0140-6736(12)61898-4 |

| [4] | Cohen MS, Chen YQ, McCauley M, et al. Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy[J]. N Engl J Med, 2011, 365(6): 493–505. DOI:10.1056/NEJMoa1105243 |

| [5] | Del Romero J, Castilla J, Hernando V, et al. Combined antiretroviral treatment and heterosexual transmission of HIV-1:cross sectional and prospective cohort study[J]. BMJ, 2010, 340: c2205. DOI:10.1136/bmj.c2205 |

| [6] | Wilson DP, Law MG, Grulich AE, et al. Relation between HIV viral load and infectiousness:a model-based analysis[J]. Lancet, 2008, 372(9635): 314–320. DOI:10.1016/S0140-6736(08)61115-0 |

| [7] |

孙丽娜, 孙业桓, 张栋栋, 等.

艾滋病毒感染者/艾滋病患者与其家属艾滋病相关羞辱和歧视的研究[J]. 中华流行病学杂志, 2010, 31(11): 1219–1222.

Sun LN, Sun YH, Zhang DD, et al. Study on HIV related stigma and discrimination among people living with HIV/AIDS and their family members[J]. Chin J Epidemiol, 2010, 31(11): 1219–1222. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2010.11.004 |

| [8] | State Council AIDS Working Committee Office,UN Theme Group on HIV/AIDS in China. A joint assessment of HIV/AIDS prevention,treatment and care in China[R]. Beijing,China:Ministry of Health of China,2004. |

| [9] | Liu HJ, Lin XQ, Xu YF, et al. Emerging HIV epidemic among older adults in Nanning,China[J]. AIDS Patient Care STDS, 2012, 26(10): 565–567. DOI:10.1089/apc.2012.0227 |

| [10] | Ma FC, Lv F, Xu P, et al. Task shifting of HIV/AIDS case management to Community Health Service Centers in urban China:a qualitative policy analysis[J]. BMC Health Serv Res, 2015, 15(1): 253. DOI:10.1186/s12913-015-0924-y |

| [11] |

许琪, 于健宁, 邱泽奇.

子女因素对离婚风险的影响[J]. 社会学研究, 2013(4): 26–48.

Xu Q, Yu JN, Qiu ZQ. The impact of children on divorce risk[J]. Sociological Studies, 2013(4): 26–48. |

| [12] | Park M, Chesla C. Revisiting Confucianism as a conceptual framework for Asian family study[J]. J Fam Nurs, 2007, 13(3): 293–311. DOI:10.1177/1074840707304400 |

| [13] | Shang H, Zhang LQ. MSM and HIV-1 infection in China[J]. Natl Sci Rev, 2015, 2(4): 388–391. DOI:10.1093/nsr/nwv060 |

| [14] |

徐安琪, 叶文振.

婚姻质量:婚姻稳定的主要预测指标[J]. 上海社会科学院学术季刊, 2002(4): 103–112.

Xu AQ, Ye WZ. Marital quality:primary predictive indicator of marital stability[J]. Quarterly Journal of Shanghai Academy of Social Sciences, 2002(4): 103–112. |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38