文章信息

- 李健, 汤后林, 韩晶, 许娟, 沈智勇, 赖文红, 施玉华, 孙定勇, 倪明健, 毛宇嵘 .

- Li Jian, Tang Houlin, Han Jing, Xu Juan, Shen Zhiyong, Lai Wenhong, Shi Yuhua, Sun Dingyong, Ni Mingjian, Mao Yurong .

- 中国5省份2011-2014年新发现HIV感染者检测阳性前配偶感染情况及影响因素分析

- HIV transmission in newly reported HIV infected couples before diagnoses in five provinces, China, 2011-2014

- 中华流行病学杂志, 2016, 37(11): 1497-1502

- Chinese journal of Epidemiology, 2016, 37(11): 1497-1502

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2016.11.013

-

文章历史

收稿日期: 2016-05-25

2. 530028 南宁, 广西壮族自治区疾病预防控制中心艾滋病防治所;

3. 610041 成都, 四川省疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制所;

4. 650022 昆明, 云南省疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制所;

5. 450016 郑州, 河南省疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制所;

6. 830001 乌鲁木齐, 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

2. Institute for AIDS Control and Prevention, Guangxi Zhuang Autonomous Region Center for Disease Control and Prevention, Nanning 530028, China;

3. Institute for AIDS/STD Control and Prevention, Sichuan Provincial Center for Disease Control and Prevention, Chengdu 610041, China;

4. Institute for AIDS/STD Control and Prevention, Yunnan Provincial Center for Disease Control and Prevention, Kunming 650022, China;

5. Institute for AIDS/STD Control and Prevention, Henan Provincial Center for Disease Control and Prevention, Zhengzhou 450016, China;

6. Xinjiang Uygur Autonomous Region Center for Disease Control and Prevention, Urumqi 830001, China

我国艾滋病传播途径以性传播为主,所占比例继续增高,2011年疫情评估工作报告显示[1],艾滋病异性传播从2009年的44.3%上升为2011年的46.5%,约1/4为配偶间性传播,其中2011年估计的新发感染中,经异性传播占52.2%,经异性途径感染已成为我国艾滋病流行和传播的主要原因。在HIV单阳夫妻中提早开展抗病毒治疗可将HIV在配偶之间传播的风险降低96%[2],我国相关研究结果也证实在HIV单阳夫妻中开展抗病毒治疗能够将配偶HIV新发感染率降低至1/100人年以下[3]。由于部分HIV双阳夫妻为被检测发现前就已经产生,国家免费抗病毒治疗的政策无法减少这部分配偶之间的传播,只有通过了解检测发现前发生配偶阳转的因素,减少检测发现前发生配偶传播的比例,才能通过治疗降低双阳夫妻的产生。本研究拟分析近年新报告发现的已婚HIV感染者在其首次检测阳性前配偶感染的现状以及影响因素,为制定和完善有效的干预策略和措施提供依据。

1、 对象与方法1.研究对象:在云南、广西、四川、河南和新疆5个艾滋病疫情重点省份2011-2014年新报告已婚有配偶的HIV感染者中,选择确认后180 d内进行首次配偶检测的病例,将配偶检测结果阴性的HIV感染者定义为单阳夫妻HIV先感染者,配偶检测结果阳性的HIV感染者经排除非夫妻间传播和配偶早于其感染的病例后,定义为双阳夫妻HIV先感染者。

2.数据收集与整理:在艾滋病综合防治数据信息系统中下载截至2015年6月30日的疫情库,根据研究对象的定义对数据进行逐步筛选,由于双阳夫妻双方检测阳性后,均会被录入艾滋病综合防治数据信息系统,需排除双阳夫妻中的后感染者,另外也需要排除双阳夫妻中未发生配偶间传播的感染者,即双阳夫妻中配偶感染途径为非异性传播的感染者(图 1)。纳入分析的变量包括:人口学特征(性别、年龄、民族、文化程度、职业等)、感染途径、检测来源、CD4+T淋巴细胞(CD4)计数、自我报告安全性行为等,其中自我报告安全性行为是指首次随访时询问感染者过去3个月内每次与配偶发生性行为时安全套使用情况,将每次自我报告为都使用安全套或未与配偶发生性行为的行为定义为自我报告安全性行为。

|

| 图 1 研究对象筛选流程 |

3.统计学分析:采用SAS 9.4软件对从信息系统下载的原始数据进行导入、整理和分析。采用单因素logistic回归分析不同性别、年龄、民族、文化程度、职业、感染途径、检测来源、CD4计数和自我报告安全行为的感染者配偶感染情况的差异,对单因素分析结果P<0.05或者从专业知识角度认为可能会存在影响的变量,选择作为自变量,进行多因素logistic回归分析。采用Cochran-Armitage趋势检验分析不同年份双阳夫妻构成变化趋势。以P<0.05为有统计学意义。

结果

1.基本情况:共纳入2011-2014年期间新报告的、HIV感染者夫妻中的先感染者48 931例,其中双阳夫妻先感染者12 051例,占24.6%,48 931例先感染者的主要特征见表 1。

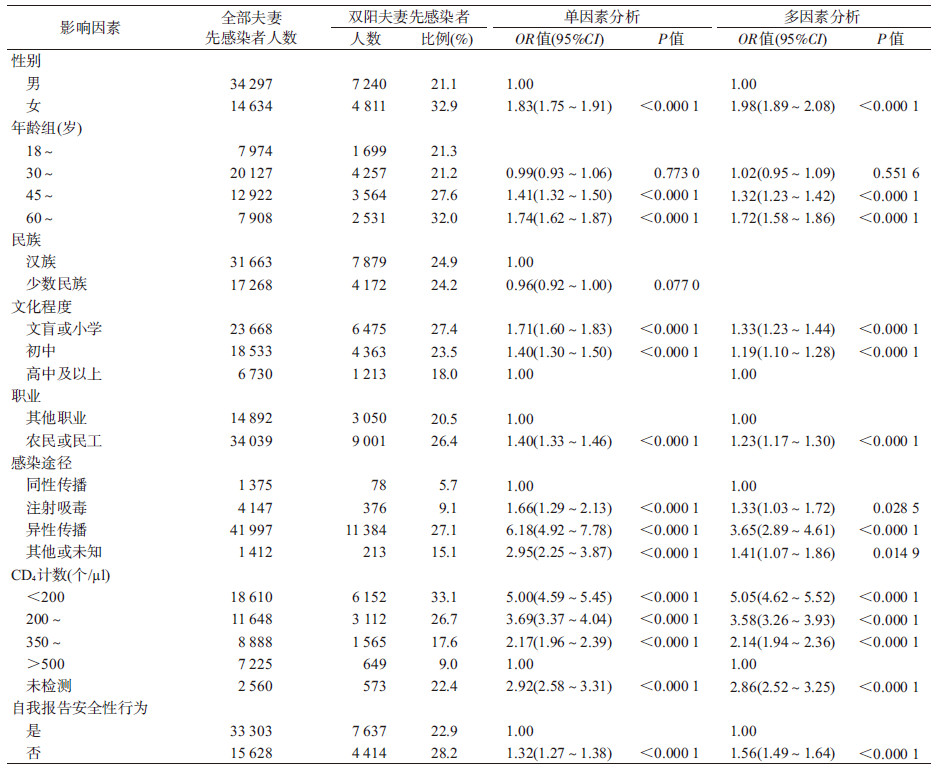

2.检测阳性前发生HIV配偶间传播即双阳夫妻HIV先感染者的比例及其影响因素:双阳夫妻先感染者比例较高的主要为女性、≥60岁、汉族、小学及以下文化程度、农民或民工、异性传播途径感染、CD4计数<200个/μl、自我报告未采取安全性行为者,详见表 1。单因素logistic回归分析显示,检测发现前发生HIV配偶间传播与性别、年龄、文化程度、职业、传播途径、CD4计数和安全性行为有关联。根据单因素分析结果和专业知识,将除民族之外的其他变量全部纳入多因素logistic回归模型,分析结果显示,检测发现前发生HIV配偶间传播与性别、年龄、文化程度、职业、传播途径、CD4计数和安全性行为均有关联,女性、≥45岁、初中及以下文化程度、农民或民工、注射吸毒和异性传播途径感染、CD4计数≤500个/μl、自我报告未采取安全行为者检测发现前发生HIV配偶间传播的比例高于男性、18~29岁、高中及以上文化程度、其他职业、同性传播途径感染、CD4计数>500个/μl、自我报告采取安全性行为者(表 1)。

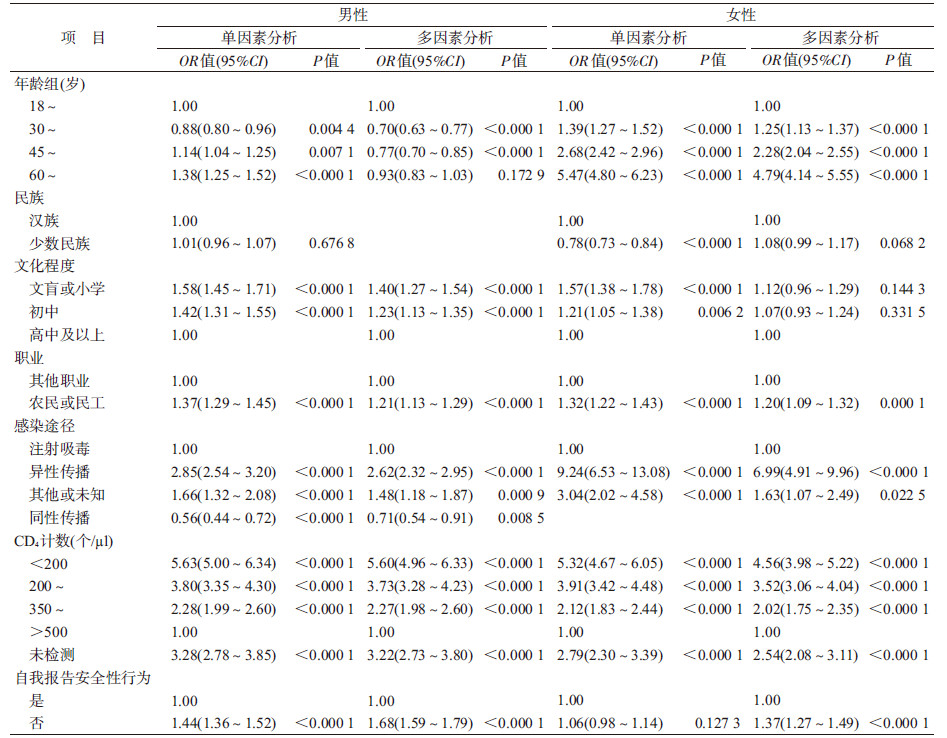

由于HIV男传女、女传男的传播概率不同,传播的影响因素也可能不同,将全部病例先感染者分性别分析。对于男性先感染者,多因素logistic回归模型分析结果显示,检测发现前发生HIV配偶间传播与年龄、文化程度、职业、传播途径、CD4计数和安全性行为均有关联,18~29岁组、初中及以下文化程度、农民或民工、异性传播途径感染、CD4计数≤500个/μl、自我报告未采取安全性行为者检测发现前发生HIV配偶间传播的比例高于30~59岁组、高中及以上文化程度、其他职业、注射吸毒途径感染、CD4计数>500个/μl、采取安全行为者;对于女性先感染者,多因素logistic回归模型分析结果显示,检测发现前发生HIV配偶间传播与年龄、职业、传播途径、CD4计数和安全性行为均有关联,≥30岁年龄、农民或民工、异性传播途径感染、CD4计数≤500个/μl、自我报告未采取安全性行为者检测发现前发生HIV配偶间传播的比例高于18~29岁组、其他职业、注射吸毒途径感染、CD4计数>500个/μl、采取安全性行为者(表 2)。

3.趋势检验结果:新发现HIV感染者在检测发现前将HIV传给配偶的比例分别为25.5%、25.5%、24.4%、23.3%,降低趋势具有统计学意义(Z=-4.45,P=0.000)。其中经异性传播途径感染的病例在检测发现前将HIV传给配偶的比例分别为28.9%、28.3%、26.3%、25.5%,降低趋势具有统计学意义(Z=-6.21,P=0.000),而经注射吸毒或同性传播途径感染的病例在检测发现前将HIV传给配偶的比例不存在变化趋势(Z=-1.87,P=0.062;Z=-1.01,P=0.314)。

2、 讨论本研究结果显示,配偶双方检测发现前发生配偶间HIV传播可能主要与女性、高年龄、低文化程度、农民或民工职业、异性传播、注射吸毒等途径感染、低CD4计数、自我报告未采取安全性行为者等特征有关,不同性别的影响因素不尽相同,在制定相关干预措施时应重点考虑这些因素特征。近年来新发现病例中双阳夫妻的比例虽呈逐步下降趋势,但降低幅度有待进一步提高。

本研究结果显示,双阳夫妻在CD4计数≤500个/μl组的构成比高于>500个/μl组,并且CD4计数越低,双阳夫妻的比例越高。CD4计数作为感染者身体免疫水平的指标,能够间接反映体内病毒载量的多少[4],CD4计数较低的感染者一般发现较晚,体内病毒载量较高,易发生配偶间HIV传播,下一步应进一步扩大检测,早发现早治疗,减少传给配偶的风险。异性途径感染人群相对隐蔽,不容易被检测发现,发生配偶间HIV传播的风险较高,安全性行为能够有效减少配偶间HIV传播的风险[5],而本研究中配偶自我报告不安全性行为比例高达32%。提示需要进一步加强对这一部分相对隐蔽的高危人群的宣传和干预,使其在发生高危性行为后及时主动进行HIV抗体检测,与配偶发生性行为时坚持使用安全套。

HIV由男性传给女性的效率相对较高[6],本研究发现女性在检测发现前将HIV传给男性的比例较高,可能女性在性行为中较被动,同时受中国传统文化影响,担心歧视和家庭破裂,在高危性行为后不主动进行HIV抗体检测、不与配偶采用安全性行为。高年龄组的双阳比例较低年龄组的要高,可能与老年人无避孕需求而进行无保护性行为,且免疫力较低、HIV抗体检测率较低有关[7-8]。文化程度低人群艾滋病相关知识知晓率相对较低[9],认识不到HIV感染的风险,高危行为后不采取安全性行为,从而造成双阳比例较高。农民或民工的艾滋病知识相对有限,与配偶进行无保护性行为,造成配偶间HIV传播。

本研究发现,男女先感染者检测发现前将HIV传给配偶的影响因素不尽相同,高年龄对男性先感染者传给配偶的概率是保护因素,而对女性先感染者则为危险因素,可能是中老年男性的配偶不愿与其继续有性行为,性需求在婚姻内得不到满足,促使其通过找小姐或婚外性行为解决生理需求而感染HIV[10],因此传给配偶的概率较小。文化程度对男性先感染者传给配偶有影响,而对女性先感染者没有显著影响,文化程度与艾滋病相关知识知晓率相关,从而影响配偶间危险性行为,可能受中国儒家文化影响以及男女社会经济地位严重的不平等,文化程度还不能直接影响到女性与配偶之间的危险性行为[11],从而使文化程度对女性传给配偶没有显著影响。

新报告有配偶家庭中双阳夫妻的比例从2011-2014年逐年减少,整体呈下降趋势,一方面国家针对高危人群的行为干预工作[12],减少了高危人群的危险行为,另一方面国家的扩大检测策略[13],让更多HIV感染者知晓感染状况,避免传给配偶。异性传播途径感染的双阳夫妻比例由2011年的28.9%降到25.5%,降低了3.4个百分点,降低幅度尚有待于进一步提高。扩大检测后虽然从医疗机构中检测发现了大量的病例,但是CD4计数<350个/μl的比例仍然维持在50%左右的较高水平,说明检测发现晚,可能是双阳夫妻比例下降相对缓慢的主要原因。

本研究存在如下缺陷,双阳夫妻中先感染者的判断利用配偶双方检测时间相差1年内的CD4计数多少进行,由于CD4计数还受自身免疫力等因素的影响,可能会存在小部分错分,部分双阳夫妻由于配偶双方CD4计数检测日期间隔1年以上、没有CD4计数或者无法与疫情库关联,则假设HIV确认日期早于配偶检测日期的病例为先感染者,也可能会存在小部分错分,本研究的结论需要假设这两部分可能存在的错分对结果没有明显的影响。阳性配偶还可能通过婚外性行为感染HIV,将来的研究需要对双阳夫妻进行详细的流行病学调查,辅以HIV基因同源性测定,以确定配偶间的传播关系。HIV配偶间传播的影响因素,除受先感染者一方的因素影响之外,还受另一方的影响,本研究只分析了先感染者一方的因素,未分析另一方的因素,下一步需要收集相关资料加以分析。

综上分析,加强高危人群行为干预、促进HIV早检测、尽早将HIV感染者纳入随访管理系统是减少配偶间传播的关键。

志谢: 感谢云南省、广西壮族自治区、四川省、河南省和新疆维吾尔自治区各级CDC及医疗机构工作人员的大力支持利益冲突: 无

| [1] | Ministry of Health, People's Republic of China, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, World Health Organization. 2011 Estimates for the HIV/AIDS epidemic in China[R]. Beijing, China:Ministry of Health China, UNAIDS and WHO, 2011. |

| [2] | Cohen MS, Chen YQ, McCauley M, et al. Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy[J]. N Engl J Med , 2011, 365(6) : 493–505. DOI:10.1056/NEJMoa1105243 |

| [3] | He N, Duan S, Ding YY, et al. Antiretroviral therapy reduces HIV transmission in discordant couples in rural Yunnan, China[J]. PLoS One , 2013, 8(11) : e77981. DOI:10.1371/journal.pone.0077981 |

| [4] | Fauci AS, Pantaleo G, Stanley S, et al. Immunopathogenic mechanisms of HIV infection[J]. Ann Intern Med , 1996, 124(7) : 654–663. DOI:10.7326/0003-4819-124-7-199604010-00006 |

| [5] | Del Romero J, Castilla J, Hernando V, et al. Combined antiretroviral treatment and heterosexual transmission of HIV-1:cross sectional and prospective cohort study[J]. BMJ , 2010, 340 : c2205. DOI:10.1136/bmj.c2205 |

| [6] | Carpenter LM, Kamali A, Ruberantwari A, et al. Rates of HIV-1 transmission within marriage in rural Uganda in relation to the HIV sero-status of the partners[J]. AIDS , 1999, 13(9) : 1083–1089. DOI:10.1097/00002030-199906180-00012 |

| [7] |

朱金辉, 沈智勇, 朱秋映, 等.

广西壮族自治区三个市县中老年嫖客艾滋病流行病学调查分析[J]. 中华疾病控制杂志 , 2014, 18(6) : 493–496.

Zhu JH, Shen ZY, Zhu QY, et al. Epidemiological investigation and analysis on AIDS among middle-age and elderly who have commercial sex in 3 cities and counties of Guangxi Zhuang Autonomous Region[J]. Chin J Dis Control Prev , 2014, 18(6) : 493–496. |

| [8] |

陈怡, 唐振柱, 沈智勇, 等.

广西壮族自治区2012年艾滋病哨点中老年嫖客HIV感染危险因素调查[J]. 中华流行病学杂志 , 2013, 34(11) : 1086–1090.

Chen Y, Tang ZZ, Shen ZY, et al. Investigation on the risk factors for HIV infection among elderly male clients of the commercial female sex-workers in Guangxi Zhuang Autonomous Region, in 2012[J]. Chin J Epidemiol , 2013, 34(11) : 1086–1090. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2013.011.010 |

| [9] |

孙凤娥, 陈瑞玲, 刘铁柱, 等.

沧州市不同文化层次人群艾滋病相关知识调查[J]. 实用预防医学 , 2011, 18(1) : 159–160, 167.

Sun FE, Chen RL, Liu TZ, et al. Survey on AIDS-related knowledge among populations with different educational backgrounds in Cangzhou[J]. Pract Prev Med , 2011, 18(1) : 159–160, 167. DOI:10.3969/j.issn.1006-3110.2011.01.069 |

| [10] |

翟晶, 牛瑾, 宋丽军, 等.

云南省部分县(市)50岁及以上HIV感染者高危行为现状调查分析[J]. 中华流行病学杂志 , 2016, 37(3) : 371–374.

Zhai J, Niu J, Song LJ, et al. Prevalence of high risk behaviors in HIV infected persons aged≥50 years in selected counties of Yunnan province[J]. Chin J Epidemiol , 2016, 37(3) : 371–374. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2016.03.016 |

| [11] |

曾吉, 辛倩倩, 吕繁.

男性HIV单阳家庭社会性别相关因素对安全套使用情况的影响[J]. 中华预防医学杂志 , 2013, 47(3) : 227–232.

Zeng J, Xin QQ, Lv F. Gender and its impact on condom use among HIV male serodiscordant couples[J]. Chin J Prev Med , 2013, 47(3) : 227–232. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2013.03.009 |

| [12] | Wu ZY, Wang Y, Detels R, et al. China AIDS policy implementation:reversing the HIV/AIDS epidemic by 2015[J]. Int J Epidemiol , 2010, 39(Suppl 2) : ii1–3. DOI:10.1093/ije/dyq220 |

| [13] |

金霞, 熊燃, 毛宇嵘.

2008-2013年我国医疗机构检测发现艾滋病病例情况分析[J]. 中华流行病学杂志 , 2015, 36(4) : 323–326.

Jin X, Xiong R, Mao YR. HIV/AIDS cases detection in medical institutions from 2008 to 2013 in China[J]. Chin J Epidemiol , 2015, 36(4) : 323–326. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2015.04.006 |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37