文章信息

- 陈敏玫, 谭毅, 唐振柱, 林玫, 周开姣, 何为涛, 阳益萍, 王静 .

- Chen Minmei, Tan Yi, Tang Zhenzhu, Lin Mei, Zhou Kaijiao, He Weitao, Yang Yiping, Wang Jing .

- 广西壮族自治区2014年登革热暴发疫情流行病学特征和病原溯源

- Study of epidemiological characteristics and viral sources of dengue fever outbreak in Guangxi Zhuang Autonomous Region, 2014

- 中华流行病学杂志, 2016, 37(10): 1350-1355

- CHINESE JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY, 2016, 37(10): 1350-1355

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2016.10.007

-

文章历史

收稿日期: 2016-05-03

登革热是传播速度较快的蚊媒病毒病之一,近30年在全球超过100个国家引起暴发流行,全球约25亿~40亿人存在感染DENV的风险,每年约有3.9亿人感染DENV[1-4],已经成为全球面临的重大公共卫生问题[5-6]。由于经济全球化发展、国际间旅行和城市扩张等因素影响,我国由输入病例引起的登革热暴发流行风险不断升高[7-8],广东[9-11]、云南[12]、福建[13]、河南[14]等省均报告了由输入病例引起的登革热暴发。广西壮族自治区(广西)白纹伊蚊分布广泛且密度高,发生登革热流行风险极高[15],曾于1980年和1986年两次报告登革热疫情暴发[16]:1980年广西合浦、钦州市暴发第一次登革热疫情,共报告1 515例病例,死亡2例;第二次登革热疫情于1986年在北海市暴发,106名当地居民被感染。之后28年,广西没有本地登革热疫情报告。2014年广西暴发第三次本地登革热疫情,共报告登革热病例854例。为明确此次疫情特征和病原来源,本文对此次登革热疫情的流行病学和病原特征进行分析。

对象和方法1. 病例定义:依据原卫生部颁发的《登革热诊断标准》(WS 216-2008),分为疑似、临床诊断和实验室诊断病例。根据获得感染地域不同分为输入病例和本地病例,本地病例指发病前14 d内未离开本县区(现住址)的登革热病例;输入病例包括境外输入病例和境内输入病例两类。境外输入病例指发病前14 d内到过登革热流行的国家或地区的病例。境内输入病例是指发病前14 d内离开本县区(现住址)、到过本县区外的境内登革热流行地区的病例。

2. 研究方法:

(1)流行病学资料收集和分析:报告的登革热病例信息来自中国CDC信息系统和现场流行病学个案调查。病例流行病学个案调查由当地CDC工作人员与患者面对面访谈完成,主要变量包括患者性别、年龄、职业等。数据采用SPSS 22.0软件进行统计学分析。

(2)标本收集和DENV NS1抗原检测:医疗机构医务人员对诊断为登革热疑似病例采集非抗凝血液标本2~5 ml,24 h内送辖区市级CDC进行DENV NS1抗原(北京万泰生物药业股份有限公司)检测。分离的血清保存于2 ml螺口冻存管中,置-70 ℃冰箱保存。DENV NS1抗原检测阳性标本送广西CDC进行病毒分离和DENV血清分型。

(3)核酸检测:采用磁珠法提取病例血清中病毒RNA(Ambion by life technologies),血清分型和E基因扩增采用一步法RT-PCR试剂盒进行检测(Qiagen),DENV通用引物和血清分型引物序列参考《登革热诊断标准》(WS 216-2008),E基因扩增引物参考文献[17]。实验操作步骤参考试剂盒说明书。

(4)序列测定:测序均在生工生物工程(上海)股份有限公司完成。用于序列进化分析的参考株来自GenBank,使用ClustalX 1.8 软件和Mega 6.0 软件进行核苷酸序列比对和一致性分析,并用邻接法(NJ)构建核苷酸系统进化树,可信度评估采用Bootstrap,取1 000次重复。

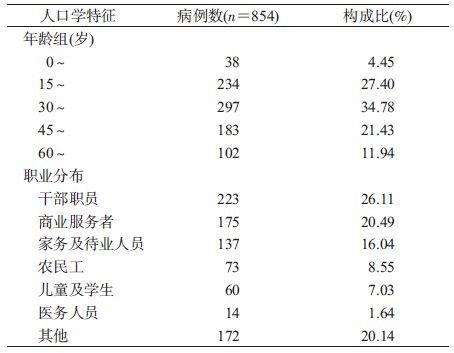

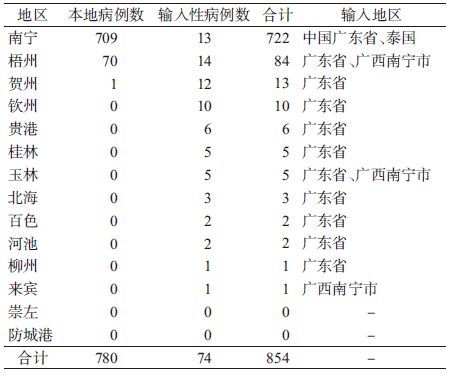

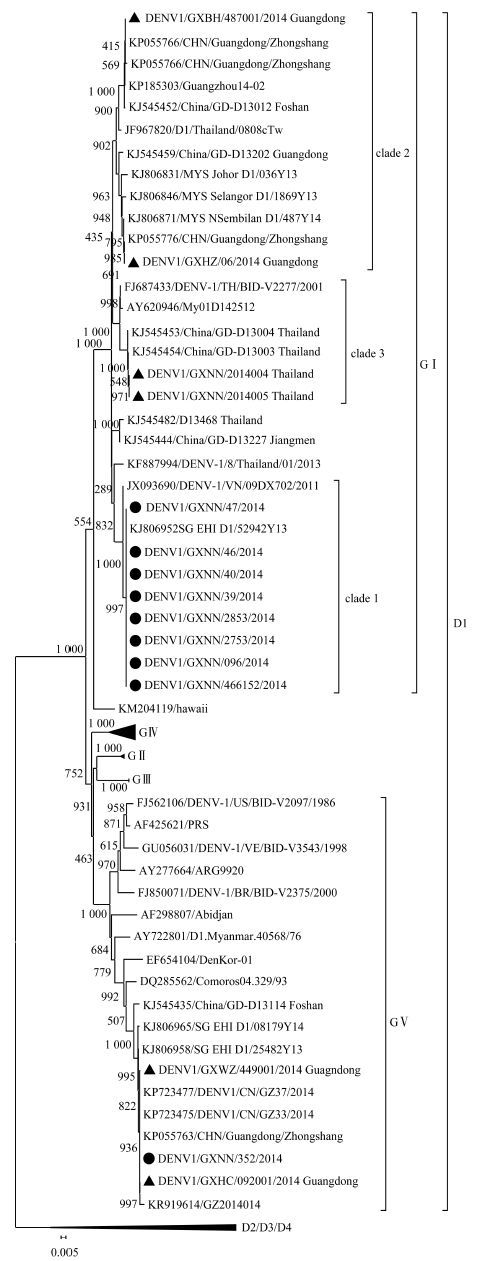

结果1. 流行病学特征:广西于2014年6月13日报告首例输入性登革热病例,9月23日报告首例本地病例;2014年6月13日至2014年12月8日共报告登革热病例854例,其中临床诊断病例142例,实验室诊断病例712例,无死亡病例。854例病例中,男女性发病数比为1 ∶ 1.34(365/489);发病年龄以青壮年占多数,15~59岁组占总病例数的83.61%,最小1岁,最大81岁。职业以干部职员(26.11%)为主,其次为商业服务者(20.49%)和家务及待业人员(16.04%)(表 1)。病例主要集中在2014年9月22日至10月21日出现,期间共累计报告680例(79.63%),平均每天报告病例21.94例(图 1)。854例病例中,91.33%(780/854)为本土患者,8.67%(74/854)为输入性病例;广西所辖14个市中,3个市同时报告本地病例和输入病例,9个市只有输入病例报告,2个市无病例报告。报告的74例输入性病例中,其中3例来自泰国病例输入中国南宁市(6月20日报告);67例来自广东省,只有1例于9月23日前输入至桂林市,其余66例于9月28日至11月12日期间输入;4例从广西南宁市输出(表 2)。

|

| 图 1 2014年广西登革热病例报告时间分布图(按发病日期统计) |

2. DENV NS1抗原检测:对收集的862例疑似登革热病例急性期血清标本862份进行DENV NS1抗原检测,阳性712份。

3. DENV血清分型:应用RT-PCR方法对526份DENV NS1抗原阳性血清标本进行DENV血清分型,414份分型阳性,其中DENV-1血清型345份(83.33%),DENV-2血清型69份(16.67%),未检出DENV-3血清型、DENV-4血清型。

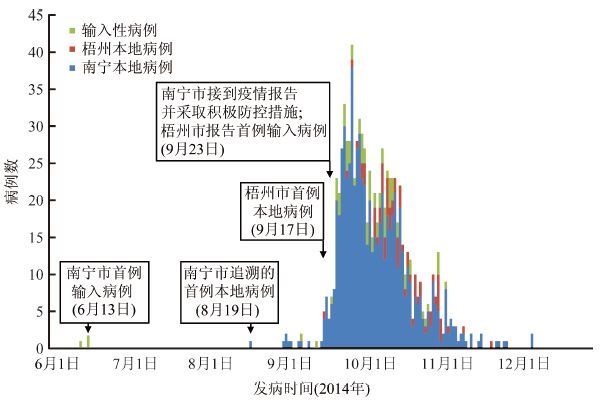

4. DENV-1的E基因核苷酸序列分析:对DENV-1检测阳性标本进行E基因序列测定,共获得120条E基因序列(1 485 bp),核苷酸序列一致性为90.90%~100.00%,未发现核苷酸插入或缺失。114条序列来自南宁市本地病例,其中113条序列与新加坡2013年分离的登革毒株(SG EHI D1/529Y13,KJ806952)核苷酸序列一致性最高,为100.00%;与马来西亚、缅甸、泰国及中国广东省2014年同期分离的DENV-1毒株序列一致性为90.62%~97.33%;6条序列来自输入性病例,其中2条序列来自泰国输入性病例(6月20日报告),4条序列来自中国广东省输入性病例,与南宁市本地病例核苷酸序列一致性分别为96.85%和90.90%~97.30%。

根据E基因核苷酸序列一致性和标本采集时间,选取9条南宁市本地病例序列为代表,6条输入性病例序列以及从NCBI下载不同国家、地区DENV-1的E基因核苷酸序列,以DENV-2、DENV-3和DENV-4为外株,构建NJ进化树。结果显示,2014年广西登革热疫情中的DENV-1存在2种基因型:Ⅰ型和Ⅴ型,其中基因Ⅰ型分为3个分支,来自中国南宁市本地病例的序列在同一分支上(clade 1),与新加坡毒株亲缘性最高,同属基因Ⅰ型;2例泰国输入性病例是中国南宁市最早报告的输入性病例(2014年6月20日报告),其序列(DNEV-1/GXNN/2014004Thailand和DNEV-1/GXNN/2014005 Thailand)在进化树上与来自泰国的毒株在同一分支上(clade 3);从广东输入的4例病例序列分别来自北海、河池和梧州市报告的输入性病例,与2014年广东省登革疫情流行株共同分布在基因Ⅰ型clade 2和基因Ⅴ型分支上(图 2)。

|

| ●为本地病例,▲为输入病例;参考序列标签标记为GenBank号/毒株名称 图 2 2014年广西DENV-1 E基因核苷酸进化树 |

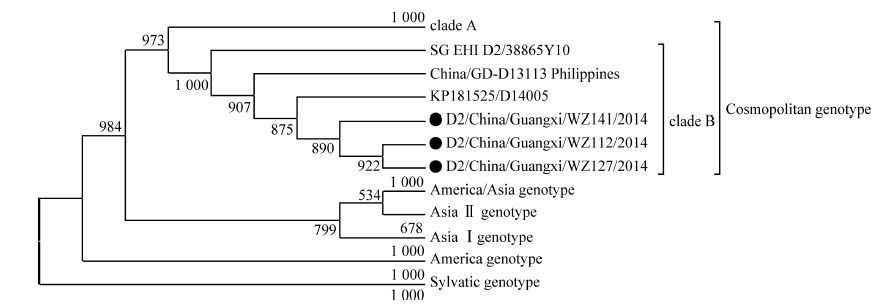

5. DENV-2的E基因核苷酸序列分析:测序获得40条梧州市本地病例E基因序列,长1 485 bp,序列一致性为100.00%;在NCBI进行比对,与广东2014年DENV-2分离株(D14005)同源型最高,E基因核苷酸一致性为99.80%;NCBI中只收录1条广西1987年登革热疫情中分离的毒株43(AF204178),梧州市本地病例与毒株43的核苷酸序列一致性仅为94.21%。从NCBI下载DENV-2的E基因序列,序列按照分离时间、地点和核苷酸一致性进行筛选,选取3条梧州市本地病例序列和100株NCBI下载的DENV-2序列,构建E基因NJ进化树。结果显示,毒株43属于Asian-2基因型,梧州市本地病例序列与其不在同一分支上,而是与2014广东分离株最近,在同一分支,属于Cosmopolitan基因型(图 3)。

|

| ●为本地病例;参考序列标签标记为GenBank号/毒株名称 图 3 2014年广西DENV-2型E基因核苷酸进化树 |

DENV分为4种血清型(DENV-1、DENV-2、DENV-3和DENV-4),不同国家和地区流行的DENV具有基因型和序列地域特异性,可作为登革热病原溯源的主要依据[18]。广西曾报告DENV-2和DENV-3引起的登革热疫情暴发,1980年发生第一次登革热暴发流行主要由DENV-3引起,1986年暴发的第二次登革热疫情病原为DENV-2[16],2014年广西报告第三次本地登革热暴发疫情,经实验证实由DENV-1和DENV-2同时引起。其中DENV-1首次在广西引起登革热暴发流行,83.25%(345/414)的血清分型阳性病例标本中检测到DENV-1核酸,是此次登革热疫情的主要病原;在中国南宁市本地登革热病例中同时检测到基因Ⅰ型和Ⅴ型两种基因型,99.12%(113/114)来自南宁市本地病例的序列和2014年6月20日报告的2例从泰国输入病例的序列均属于基因Ⅰ型,但在进化树上位于不同的分支上,其中泰国输入病例的序列位于基因Ⅰ型clade 3分支上,而113例中国南宁市本地病例的序列与来自新加坡2013年的流行株单独成一个分支(clade 1),可见南宁市本地登革热疫情病原可能来源于新加坡,6月20日报告的泰国输入病例并未引起传播。来自梧州市40例病例具有共同的E基因序列,与广西1987年登革热疫情中分离的DENV-2毒株43在不同的分支上,而是与广东2014年登革热疫情中分离到的DENV-2毒株(D14005)一致性最高,并在进化树同一分支上,说明梧州市登革热疫情的病原可能从广东省输入。

本次暴发共发现74例输入性病例,其中67例(90.54%)来自广东,3例(4.05%)来自泰国,其他县区从南宁市输入4例(5.40%)。能追溯的首例输入病例是2014年6月13日来自泰国的病例,但流行病学调查和基因序列分析结果表明,该输入病例并未引起本地登革热疫情传播;8月19日最早报告的本地病例所携带的病毒传播导致了此次暴发疫情,其病毒可能由新加坡等东南亚国家输入,但不能追溯到首例输入病例,无法确定本土病例和来自新加坡或马来西亚输入性病例/媒介在此次暴发之间的联系。此情况和2014年广东省登革热暴发疫情类似[19],提示应加大对出入境人员登革热监测力度,尽早发现输入性病例;加强登革热流行病学和病原学监测,开展更为深入的现场调查,评估蚊媒繁殖动态等措施暴露DENV的传播关系。

登革热的潜伏期为3~15 d。病例于9月22日至10月21日集中出现,11月初后病例报告显著下降,12月8日后不再有病例报告。此次疫情得到有效控制的原因,除了考虑采取了防蚊灭蚊等措施外,也需要考虑11月初气温下降导致的蚊媒活动度减少以及蚊媒密度降低的原因[20]。另外,从首例本土病例出现到采取积极防控措施需要34 d,从采取积极防控措施到疫情显著下降需要超过45 d(3个最长潜伏期),提示要加强临床医生对登革热病例诊断、报告意识;加大病例报告地区的防控措施,加强国际协作,对减少广西登革热疫情暴发、降低疫情规模将大有裨益。

综上所述,推测2014年广西登革热暴发疫情存在两条不同的传播链,从中国广东省输入的Cosmopolitan基因型DENV-2引起了梧州市登革热本土传播,而来自新加坡的基因Ⅰ型DENV-1则引起中国南宁市本土登革热疫情暴发。在登革热高度易感地区,单个输入的病例便可引发流行[5]。广西是登革热暴发流行高风险地区,东与中国广东省交界,南与越南接壤,需警惕再次发生由输入性病例或媒介引起本地登革热暴发流行。

本研究有局限性。DENV血症期较短,发病5 d后采集的血液标本中DENV核酸检出率低于45.8%[21],本文只对526例发病5 d内采集的病例血液标本进行病毒血清分型,阳性率仅为48.48%,但不影响对疫情主要病原型别和来源的判断。另外,由于各种原因未能追溯到首例输入病例,以及NCBI中收录的近几年越南、泰国等东南亚国家DENV序列较少,无法确定本土病例和来自新加坡或马来西亚等国家输入性病例/媒介在此次暴发之间的联系。

| [1] | Jelinek T, Mühlberger N, Harms G, et al. Epidemiology and clinical features of imported dengue fever in Europe:sentinel surveillance data from TropNetEurop[J]. Clin Infect Dis , 2002, 35 (9) : 1047–1052 DOI:10.1086/342906 |

| [2] | Tuiskunen A, Hjertqvist M, Vene S, et al. Increased number of dengue cases in Swedish travelers to Thailand[J]. Infect Ecol Epidemiol , 2011, 1 : 7240 DOI:10.3402/iee.v1i0.7240 |

| [3] | Bhatt S, Gething PW, Brady OJ, et al. The global distribution and burden of dengue[J]. Nature , 2013, 496 (7446) : 504–507 DOI:10.1038/nature12060 |

| [4] | Brady OJ, Gething PW, Bhatt S, et al. Refining the global spatial limits of dengue virus transmission by evidence-based consensus[J]. PLoS Negl Trop Dis , 2012, 6 (8) : e1760 DOI:10.1371/journal.pntd.0001760 |

| [5] | World Health Organization. Dengue:guidelines for diagnosis,treatment,prevention and control[EB/OL].(2009)[2016-04-18]. http://www.who.int/tdr/publications/documents/dengue-diagnosis.pdf. |

| [6] | Massad E, Coutinho FAB. The cost of dengue control[J]. Lancet , 2011, 377 (9778) : 1630–1631 DOI:10.1016/S0140-6736(11)60470-4 |

| [7] | Wu JY, Lun ZR, James AA, et al. Dengue fever in mainland China[J]. Am J Trop Med Hyg , 2010, 83 (3) : 664–671 DOI:10.4269/ajtmh.2010.09-0755 |

| [8] | Lai SJ, Huang ZJ, Zhou H, et al. The changing epidemiology of dengue in China,1990-2014:a descriptive analysis of 25 years of nationwide surveillance data[J]. BMC Med , 2015, 13 : 100 DOI:10.1186/s12916-015-0336-1 |

| [9] | Jiang T, Yu XD, Hong WX, et al. Co-circulation of two genotypes of dengue virus serotype 3 in Guangzhou,China,2009[J]. Virol J , 2012, 9 : 125 DOI:10.1186/1743-422X-9-125 |

| [10] | Peng HJ, Lai HB, Zhang QL, et al. A local outbreak of dengue caused by an imported case in Dongguan China[J]. BMC Public Health , 2012, 12 : 83 DOI:10.1186/1471-2458-12-83 |

| [11] | Jing QL, Yang ZC, Luo L, et al. Emergence of dengue virus 4 genotypeⅡin Guangzhou,China,2010:survey and molecular epidemiology of one community outbreak[J]. BMC Infect Dis , 2012, 12 : 87 DOI:10.1186/1471-2334-12-87 |

| [12] | 冯云, 范建华, 朱进, 等. 云南省景洪市2013年登革热暴发的分子流行病学研究[J]. 中华流行病学杂志 , 2014, 35 (12) : 1409–1411 DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2014.12.022 Feng Y, Fan JH, Zhu J, et al. Molecular epidemiology of an outbreak of Dengue fever in Jinghong city,Yunnan province,China,2013[J]. Chin J Epidemiol , 2014, 35 (12) : 1409–1411 DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2014.12.022 |

| [13] | 严延生, 洪荣涛, 沈晓娜, 等. 福州市2004年登革热流行病学和病原学特征分析[J]. 中华流行病学杂志 , 2006, 27 (5) : 371–374 Yan YS, Hong RT, Shen XN, et al. Study on the epidemiology and etiologic agent of Dengue fever outbreaks in Fuzhou in 2004[J]. Chin J Epidemiol , 2006, 27 (5) : 371–374 |

| [14] | Huang XY, Ma HX, Wang HF, et al. Outbreak of Dengue fever in central China,2013[J]. Biomed Environ Sci , 2014, 27 (11) : 894–897 DOI:10.3967/bes2014.125 |

| [15] | 谭毅, 冯向阳, 蒋解花. 2002-2003年广西登革热蚊媒监测研究[J]. 中华卫生杀虫药械 , 2004, 10 (3) : 154–156 DOI:10.3969/j.issn.1671-2781.2004.03.006 Tan Y, Feng XY, Jiang JH. Analysis on the Dengue vector surveillance results during 2002-2003 in Guangxi[J]. Chin J Hyg Insect Equip , 2004, 10 (3) : 154–156 DOI:10.3969/j.issn.1671-2781.2004.03.006 |

| [16] | 崔君兆.中国登革热[M].南宁: 广西壮族自治区卫生防疫站, 1983 Cui JZ.Dengue fever in China[M].Nanning: Guangxi Zhuang Autonomous Region Health Anti-Epidemic Station, 1983 |

| [17] | Jiang LY, Wu XW, Wu YJ, et al. Molecular epidemiological and virological study of dengue virus infections in Guangzhou,China,during 2001-2010[J]. Virol J , 2013, 10 : 4 DOI:10.1186/1743-422X-10-4 |

| [18] | Messina JP, Brady OJ, Scott TW, et al. Global spread of dengue virus types:mapping the 70 year history[J]. Trends Microbiol , 2014, 22 (3) : 138–146 DOI:10.1016/j.tim.2013.12.011 |

| [19] | Sun JF, Wu D, Zhou HQ, et al. The epidemiological characteristics and genetic diversity of dengue virus during the third largest historical outbreak of dengue in Guangdong,China,in 2014[J]. J Infect , 2016, 72 (1) : 80–90 DOI:10.1016/j.jinf.2015.10.007 |

| [20] | Brady OJ, Golding N, Pigott DM, et al. Global temperature constraints on Aedes aegypti and Ae. albopictus persistence and competence for dengue virus transmission[J]. Parasit Vectors , 2014, 7 : 338 DOI:10.1186/1756-3305-7-338 |

| [21] | Pok KY, Lai YL, Sny J, et al. Evaluation of nonstructural 1 antigen assays for the diagnosis and surveillance of dengue in Singapore[J]. Vector Borne Zoonotic Dis , 2010, 10 (10) : 1009–1016 DOI:10.1089/vbz.2008.0176 |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37