文章信息

- 韦再华, 谢学勤, 刘菲, 王苹, 王晶, 高燕琳, 苏健婷, 杜婧, 刘庆萍, 邓小虹.

- Wei Zaihua, Xie Xueqin, Liu Fei, Wang Ping, Wang Jing, Gao Yanlin, Su Jianting, Du Jing, Liu Qingping, Deng Xiaohong.

- 北京市1965-1974年居民死因分析

- Analysis on causes of death of residents in Beijing, 1965-1974

- 中华流行病学杂志, 2016, 37(7): 977-980

- Chinese Journal of Epidemiology, 2016, 37(7): 977-980

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2016.07.014

-

文章历史

- 投稿日期: 2016-01-11

2. 100069 首都医科大学公共卫生学院;

3. 100053 北京市卫生和计划生育委员会

2. School of Public Health, Capital Medical University School, Beijing 100069, China;

3. Beijing Municipal Health and Family Planning Commission, Beijing 100053, China

死亡信息是了解一个国家、地区居民健康状况和当地卫生保健水平的重要卫生信息资源。利用死亡率、死因顺位等指标可以有效反映居民的死亡水平、导致死亡的主要原因及其变化趋势,从而为采取有针对性的控制措施提供科学依据。北京市自1949年开展死因监测,但由于历史原因1965-1974年死亡数据收集工作中断,且未得到补充,导致无法对建国后北京市居民的健康状况变化趋势进行完整的描述。本研究对北京市居民1965-1974年死亡资料进行采集并分析,为全面分析1949年以来北京市居民健康状况动态变化奠定基础。

资料与方法1. 资料来源:通过咨询中国CDC信息中心、北京市CDC信息统计中心、北京市公共卫生信息中心以及公安局人口总队相关人员,获得北京市死因监测工作历史变迁,以及历史数据资源保存情况,探讨信息收集的可行性。人口数据与死亡数据来源:①北京市CDC 1964和1975年死因监测报表;②北京市公安局提供的汇编中1965-1974年人口总数与死亡总数;③北京市公安局提供的1965-1974年死亡居民的户籍底票。

2. 研究方法:样本量估算公式:N=(μα/2/ε)2×(1-p)/p[1],式中μα/2为95%CI界值,取值1.96;ε为相对误差,取值0.02;p为死亡率;N为最低抽取人口数,N′最低收集死亡人数(N′)=Nxp。采用分层抽样方法收集居民死亡信息,按照2010年最新行政区划划分原则将城区分为东城区(包括原东城区和原崇文区)和西城区(包括原西城区和原宣武区)两层进行数据收集。根据东城区和西城区人口数计算分配每层应抽样调查的人口数,利用1965-1974年东城区和西城区的死亡率计算各层应采集死亡居民户籍底票数。根据汇编提供的数据,1965-1974年累计总人口21 379 167人,累计总死亡人数113 928人,死亡率为5.33‰,依据抽样公式,将十年作为一个整体,N最低为1 792 273,N′最低为9 554,考虑户籍底票因时间、保存环境等外界因素造成的损坏,增加20%样本收集量为11 465人,其中东城区5 254人,西城区6 211人。经过培训的调查员在抽取的10个派出所中扫描标有“死亡”字样并且死亡时间为1965年1月1日至1974年12月31日的户籍底票。死亡年龄根据中国卫生统计调查制度要求进行分类[2],分成0~14、15~39、40~59和≥60岁组。1987年以前北京市死因分类按照中国疾病分类(CCD-87)进行,根据主要死因填报登记,现阶段北京市死因分类按照国际疾病分类第十版(ICD-10)进行并根据根本死因填报。本研究为便于与前后十年死因谱比较,对死因统计规则进行了调整。将工伤死亡划分到意外伤害类别中,先天性心脏病划分到心脏病中,高血压作为循环系统疾病进行分析。

3. 质量控制:事前控制包括研究制定抽样方案,事先对调查员进行培训,了解数据收集时间范围和扫描仪使用。事中控制即统一采用扫描仪收集数据,抽样现场有问题直接咨询派出所档案管理人员,每天工作完成后由专人逐张检查,剔除重复和模糊不清照片。事后控制即质控检查合格的扫描照片全部双录入形成Excel数据库,录入完成后统一纠错,每条信息与原始图片链接,保证数据录入准确性。

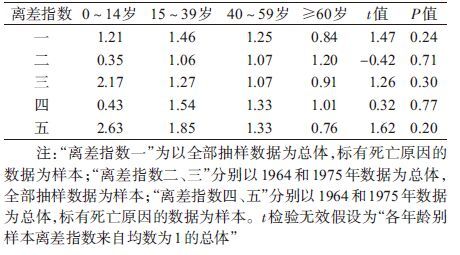

4. 统计学分析:应用SPSS 17.0软件计算样本离差指数并进行t检验,评价样本代表性[3],并利用SPSS 17.0软件进行死因指标的计算与检验,检验水平α=0.05。样本离差指数计算公式:

1. 死亡信息采集情况:共收集11 668条居民死亡个案信息,其中男性5 830条,女性5 825条,性别不详13条,性别比为1 ∶ 1。其中标有死亡原因的个案信息4 487条,占38.46%,性别比为1.08 ∶ 1。标有死亡原因的个案信息中死因明确的占91.2%,死亡原因为某类症状或状态不易于分类的信息为395条,占全部死亡原因的8.8%。将抽样数据与北京市死因监测统计报表记录的1964年、1975年数据进行代表性检验,结果显示具有良好的代表性(P>0.05),见表1。

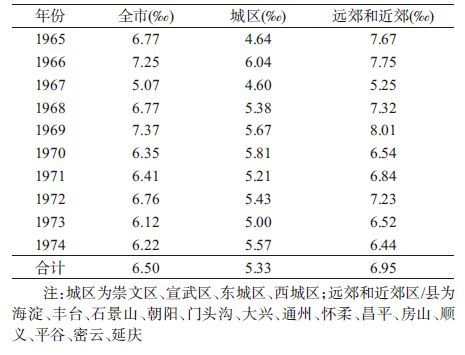

2. 居民死亡率变化:根据汇编提供的数据,1965-1974年全市死亡率水平除1967年出现明显下降以外,其他时期较为平稳,城区死亡水平一直低于远郊及近郊地区(表2)。

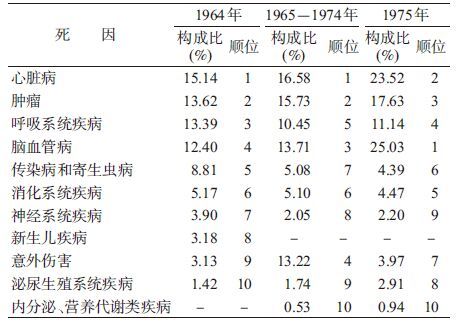

3. 总死因及顺位:1965-1974年北京市城区居民前十位死因占全死因构成的84.19%(表3)。其中,心脏病、肿瘤和脑血管疾病构成比高于1964年低于1975年;意外伤害构成比高于前后时期,其差异均有统计学意义(与1964年相比: χ2=678.12,P<0.001;与1975年相比: χ2=544.55,P<0.001);呼吸系统疾病( χ2=41.16,P<0.001))、传染病和寄生虫病( χ2=107.64,P<0.001)及神经系统疾病( χ2=59.29,P<0.001)的死因构成低于1964年。内分泌、营养代谢类疾病从1965年开始进入前十位死因,并且与1975年相比差异具有统计学意义( χ2=11.52,P=0.001)。见表3。

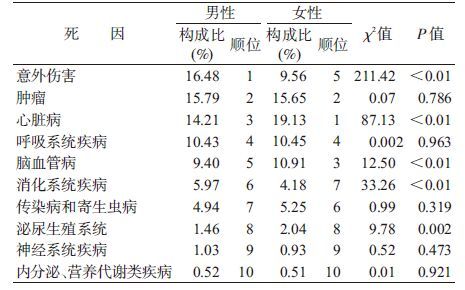

4. 不同性别死因:1965-1974年,男女性前十位死因见表4,男性死因意外伤害居于首位,女性死因首位则为心脏病,差异有统计学意义( χ2=316.81,P<0.01)。

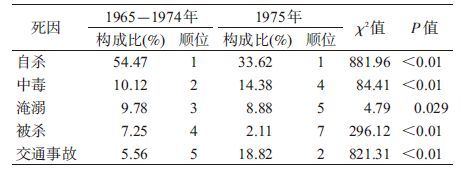

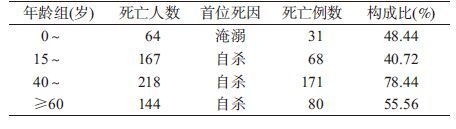

5. 意外伤害情况:1965-1974年填写死亡原因的户籍底票中,意外伤害死亡共有593例,男性死亡386例,女性死亡207例,男女性别比为1.86 ∶ 1。意外伤害死亡的593例全部死因登记明确。位于前五位死因的依次为自杀、中毒、淹溺、被杀、交通事故,占意外伤害的87.18%,其中因自杀死亡人数最多,占全部意外伤害死亡的54.47%,且多集中在15~59岁之间的青壮年人群,被杀占7.25%。1975年时自杀虽然仍排在意外伤害死亡首位,但构成比下降至33.62%,被杀下降至2.11%,差异有统计学意义( χ2=881.96,P<0.01),见表5,6。

北京市居民死因监测工作主要涉及卫生部门、民政以及公安部门。1965-1974年卫生部门死因监测工作由于历史原因发生中断,大部分因疾病死亡的数据及报告未能准确记录或完整保留。而民政部门的殡葬资料由于国家缺少明确的殡葬档案保存年限,即使北京市自1957年开始进行遗体火化,目前也难以通过收集到该时期相关的户籍人口火化的信息。相比之下,公安部门保存的北京市户籍居民死亡销户档案(底票),1949-1988年北京市户籍居民分区县出生、死亡总数,1949-1965、1973、1976及1979年全市、城近郊区和远郊区农业及非农业人口百岁表等资料可利用性较强,尤其城四区历史资料保存相对完整。但1965-1974年我国人口资料保存制度尚未完善,仅存下来的资料如若不进行全面的电子化整理保存,将导致居民人口历史数据丢失更加严重,因此,1965-1974年人口相关的历史资料亟需抢救,从而为填补北京市死因监测历史数据空白奠定基础。

迄今为止,国内仅山东、上海及河南等地区通过死因回顾性调查、利用当地史志资料或根据卫生防疫部门提供相关信息等多种途径,开展过针对该时期死亡资料的收集与分析工作[4, 5, 6, 7]。本课题率先利用公安部门保存的居民户籍底票资料开展抽样调查,对50年前北京市居民10年死亡资料进行了抢救性收集与统计分析。

1965-1974年我国实行严格的户籍管理及生活日用品按户口凭票供应制度,人口流动不活跃,公安部门负责登记的人口出生、死亡总数相对可靠,分析结果也提示本次抽样获得的样本资料有较好的代表性,为其他地区死亡数据的补充提供了参考。尤其是非正常死亡由公安部门进行判定和记载,记录详细、准确,本研究抽样采集的593例意外伤害死亡全部死因登记明确,分析结果可信。

死因分析结果显示,1965-1974年北京市城区居民首位死因为心脏病,其次为肿瘤及脑血管疾病,传染病和寄生虫病由1964年的第五位下降至第七位,并且死因构成比的变化具有统计学意义,提示该时期正处于以心脑血管疾病、肿瘤等慢性非传染性疾病逐渐取代传染病成为威胁北京居民健康重点疾病的过渡阶段。但是,在本研究抽样采集到的居民死亡个案信息11 668条中,仅4 487条标有死亡原因,占38.46%,其中死因明确的占91.2%;填写死亡原因为某类症状或状态不易于分类的信息为395条,占全部填写死亡原因的8.8%。故本研究关于疾病死因构成的统计结果存在一定局限性,仅供参考。

1965-1974年期间意外伤害占总死亡之比为13.22%(死因顺位第四位),明显高于之前1964年的3.13%(死因顺位第九位)和之后1975年的3.97%(死因顺位第七位),且多集中在15~59岁之间的青壮年人群,自杀排在意外伤害死亡的首位,占意外伤害死亡的54.47%,是同期男性的首位死因,与上海市相关研究结果一致[8]。说明“文革”十年对劳动力年龄的居民生命造成巨大损害。

综上所述,我国关于疾病分类的标准前后经历了很大变化。例如,1965-1974年期间,先天性心脏病归类在心脏病,而现在归类在先天性畸形;高血压过去归类为循环系统疾病,经国内外大量流行病学研究证实,高血压是冠心病和脑血管病最为重要的致病因素[9, 10],在疾病分类中不可以作为根本死因填报[11]。但本研究中有7.04%死亡原因填写为高血压。需要组织临床专家对历史数据中的疾病名称重新归类,才能得出正确的统计结果。

利益冲突 无

| [1] 方积乾.卫生统计学[M]. 6版. 北京:人民卫生出版社,2009:35-36,310-314. Fang JQ. Health statistics[M]. 6th ed. Beijing:People's Medical Publishing House,2009:35-36,310-314. |

| [2] 中华人民共和国卫生部. 2002中国卫生统计调查制度[M]. 北京:北京人民卫生出版社,2002:106. Ministry of Health,People's Republic of China. China health survey system in 2002[M]. Beijing:People's Medical Publishing House,2002:106. |

| [3] 刘宝. 人群自报健康的水平与分布研究[D]. 上海:复旦大学,2003:1-132. DOI:10.7666/d.y558177. Liu B. A study on the level and distribution of population self-reported health[D]. Shanghai:Fudan University,2003:1-132. DOI:10.7666/d.y558177. |

| [4] 王南达,吕敏乐,贾维国,等. 山东省招远县70年代、80年代两段时间人口死因分析[J]. 中国公共卫生,1990,6(2):93-94. Wang ND,Lv ML,Jia WG,et al. Cause of death analysis in Zhaoyuan,Shandong province from 70's to 80's[J]. Chin J Public Health,1990,6(2):93-94. |

| [5] 陆建邦,祖世宽,刘学周. 河南人口死亡调查研究(1949-1999年)[M]. 北京:军事医学科学出版社,2005:11-19,185. Lu JB,Zu SK,Liu XZ. Population death investigation in Henan province (1949-1999)[M]. Beijing:Military Medical Science Publishing House,2005:11-19,185. |

| [6] 刘筱娴. 湖北省麻城县1969-1978年居民主要疾病死亡分析[J]. 武汉医学院学报,1980(4):61-65. Liu XX. The common diseases as chief cause of death among the inhabitants in Macheng County,Hubei Province (1969-1978)[J]. J Wuhan Med Coll,1980(4):61-65. |

| [7] 徐飚,李永良,俞顺章,等. 上海县居民死因谱分析[J]. 上海医科大学学报,1987增刊:22-27. Xu B,Li YL,Yu SZ,et al. Cause of death analysis in Shanghai County[J]. J Shanghai Med Univ,1987 Suppl 1:22-27. |

| [8] 高尔生,江惠民,黄泽奇,等. 上海市长宁区1953-1985年青壮年死亡分析[J]. 人口研究,1989(2):31-35. Gao ES,Jiang HM,Huang ZQ,et al. Analysis the cause of death among young adults in Changning District,Shanghai from 1953 to 1985[J]. Populat Res,1989(2):31-35. |

| [9] 翟屹,胡建平,孔灵芝,等. 中国居民高血压造成冠心病和脑卒中的经济负担研究[J]. 中华流行病学杂志,2006,27(9):744-747. Zhai Y,Hu JP,Kong LZ,et al. Economic burden of coronary heart disease and stroke attributable to hypertension in China[J]. Chin J Epidemiol,2006,27(9):744-747. |

| [10] Kearney PM,Whelton M,Reynolds K,et al. Global burden of hypertension:analysis of worldwide data[J]. Lancet,2005,365(9455):217-223. DOI:10.1016/S0140-6736(05)17741-1. |

| [11] 郭积勇. 北京市国际疾病分类ICD-10死因统计指导手册[M]. 北京:中国协和医科大学出版社,2003:42-80. Guo JY. The Guidebook of Beijing cause of death statistics using International Classification of Diseases(ICD-10)[M]. Beijing:Pecking Union Medical College Press,2003:42-80. |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37