文章信息

- 倪明健, 陈学玲, 胡晓远, 马媛媛.

- Ni Mingjian, Chen Xueling, Hu Xiaoyuan, Ma Yuanyuan.

- 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州艾滋病报告病例传播途径误报及其影响因素分析

- Misreporting rate and influencing factors regarding the routes of transmission among reported HIV patients in Yili Kazakh Autonomous Prefecture of Xinjiang Uygur Autonomous Region of China

- 中华流行病学杂志, 2016, 37(1): 90-93

- Chinese Journal of Epidemiology, 2016, 37(1): 90-93

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2016.01.019

-

文章历史

- 投稿日期: 2015-06-12

据估计新疆维吾尔自治区(新疆)现存HIV感染者/艾滋病患者(HIV/AIDS)约6万人,全人群HIV感染率约为0.17%,是我国艾滋病疫情最为严重的地区之一[1]。其早期流行主要由注射吸毒引起,目前经性传播比例逐年增高,已经取代注射吸毒成为主要传播方式[2]。伊犁哈萨克自治(伊犁)州为新疆艾滋病最早流行的地区,也是新疆疫情最严重的地区。近年来当地艾滋病经性途径感染大幅上升,经注射吸毒感染大幅下降,而同期哨点监测、自愿咨询检测及专项调查结果显示当地吸毒人群感染率变化不大[3]。传播途径的真实分布是制定防控策略最重要的参考依据之一[4],当地确已从注射吸毒传播转变为性传播,还是因为传播途径误报导致的性传播构成比虚高,将对判断重点关注人群及制定防控策略产生重大影响。我国自2005年3月艾滋病网络直报开始运行至今[5],针对报告病例传播途径真实性的相关研究较少,本研究对新疆伊犁州艾滋病报告传播途径进行核查,分析误报情况及相关影响因素。

对象与方法1. 调查对象与方法:选择伊犁州疫情上报病例数最多的6个县/市,对当地2011-2014年报告的HIV/AIDS共3 527人开展传播途径现场核查。调查工作结合HIV/AIDS的日常随访工作,进行一对一当面访谈,对于因特殊情况采用电话访谈者,需确认对方处于安全的谈话环境。调查由具备随访工作经验的人员开展,调查问卷为半封闭式,内容包括目的介绍、调查对象个人评估、高危行为问询,访谈者评估等,对经调查发现的传播途径误报者还需进行个人深入访谈了解具体误报原因。

2. 传播途径判断依据:一个病例可能有多种高危行为,首先按照非常可能、可能和推测三种程度对每种行为感染HIV的可能性进行推断。当调查对象有两个或两个以上“非常可能”感染HIV的行为时,要结合高危行为的暴露时间先后顺序、高危行为的传播风险大小、暴露频次高低等情况综合分析。对于经调查后推断的高危行为“可能”或“推测”为某种传播途径者,由研究现场选派其他有随访经验的工作人员再次进行调查,如两次调查结果的推断一致,则明确其传播途径;如两次调查结果的推断不一致,则由研究现场负责人召集两次调查执行人对调查过程进行讨论,并协助调查者做出最终判断。

3. 统计学分析:使用Excel 2007软件进行数据的录入及整理、SPSS 17.0软件将整理后数据与网络直报数据进行关联,分析传播途径误报情况及其影响因素。误报情况采用构成比分析,误报影响单因素分析采用 χ2检验,多因素分析采用logistic回归分析。

结 果1. 一般情况:本研究下发调查名单(应调查)3 527人,最终完成调查2 753人(占78.1%)。774人未完成调查,原因依次为死亡(34.2%)、失访(24.8%)、移居外地(12.8%)、查无此人(11.4%)、外地羁押(8.9%)、外出打工(5.3%)和拒绝调查(2.6%,包括调查对象精神异常或病重无法完成调查)。调查对象以青壮年为主(占75.7%),维吾尔族占78.0%,男性占57.5%,小学及初中文化程度占76.2%,已婚者占60.0%,本地户籍占89.8%。

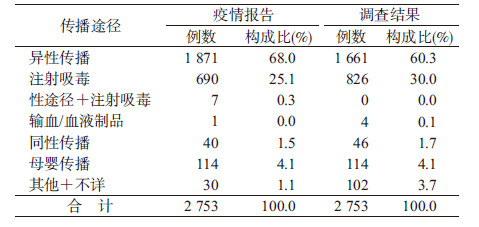

2. 传播途径误报情况:调查对象传播途径的总体误报率为10.8%(298/2 753),其中异性传播途径的误报率为13.2%(246/1 871),注射吸毒途径的误报率为2.3%(16/690),其他与不详的误报率为90.0%(27/30),性途径+注射吸毒途径的误报率为100%(7/7),同性传播途径的误报率为2.5%(1/40),母婴传播途径的误报率为0.9%(1/114),输血/血液制品途径无误报。异性传播和注射吸毒途径的误报人数最多,结果较为可靠,其他途径由于人数较少,结果不够稳定,仅作参考。

传播途径误报者主要经异性传播流向注射吸毒及其他途径,占误报总人数的79.5%(237/298)。其次是从注射吸毒、其他和不详流向异性传播途径,占12.1%(36/298)。各种传播途径误报构成:①异性传播:发生误报246例,其中141例为注射吸毒,96例为其他(包括拔牙、剃须、打架等),6例为同性传播,2例为输血/血液制品,1例为母婴传播。②注射吸毒:发生误报16例,其中15例为异性传播,1例为其他。③性途径+注射吸毒:发生误报7例,均为注射吸毒感染。④同性传播:发生误报1例,实际为异性传播。⑤母婴传播:发生误报1例,实际为不详。⑥其他和不详:发生误报27例,其中21例为异性传播,4例为注射吸毒,1例为同性传播,1例经输血/血液制品感染。

3. 疫情报告与实际传播途径的分布:调查对象实际传播途径与报告传播途径构成存在一定差异,异性传播途径的构成比下降,注射吸毒和其他传播途径的构成比上升(表1)。

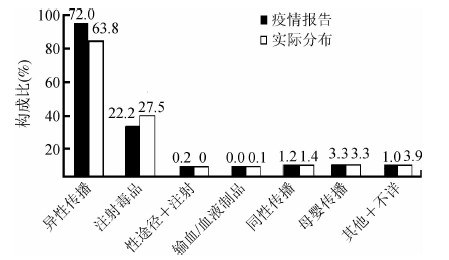

对未完成调查者根据传播途径误报比例及误报者经核实后的传播途径构成进行估算及调整,其中异性传播670例,注射吸毒93例,同性传播2例,母婴传播2例,其他与不详7例(由于同性传播及母婴传播人数极少,且根据调查结果显示这两项误报率极低,不予估算),计算获得整体人群疫情报告传播途径与实际传播途径分布情况的比较(图1)。

|

| 图 1 疫情报告与实际传播途径构成 |

4. 传播途径误报影响因素分析:

(1)单因素分析:单因素分析结果显示不同年龄段、性别、婚姻状况、户籍地和样本来源误报率存在差异( χ2值分别为24.35、81.27、10.77、6.24和31.19,均P<0.05);不同民族、文化程度和报告年份的误报率无统计学差异( χ2=4.07,P=0.397; χ2=6.37,P=0.173; χ2=1.72,P=0.633),见表2。

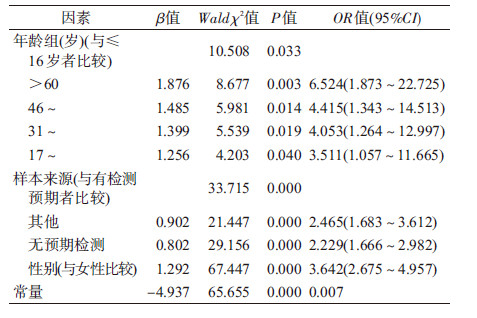

(2)多因素分析:将年龄段、性别、民族、婚姻状况、文化程度、样本来源、报告年份及户籍所在地等因素纳入logistic回归分析,结果显示性别、样本来源及年龄为传播途径误报的影响因素(表3)。

本研究发现新疆伊犁州艾滋病疫情报告传播途径确实存在一定程度的误报现象,误报率高达10.8%。实际传播途径构成中异性传播被高估,注射吸毒被低估,但就总体情况而言,当地艾滋病传播模式已由以往单一的经注射吸毒传播转变为经注射吸毒与经性传播并重的传播模式,与云南省德宏州发展模式一致[6]。其性传播与注射吸毒传播途径构成比分别为65.2%和27.5%,与2011年国家疫情估计结果近似[1]。伊犁地区艾滋病经性传播构成与全国有所不同,绝大多数性传播发生在异性间占63.8%,同性间仅占1.4%,而全国疫情数据中同性传播高达17.4%,异性传播为46.5%[1]。据此建议当地艾滋病防控应从以往的注射吸毒人群为主转为注射吸毒、感染者配偶/性伴、暗娼等多个群体并重,经性传播重点干预应围绕异性传播人群开展。

不同传播途径的误报比例相差较大,异性传播途径的误报率为13.2%,远高于注射吸毒途径的2.3%,且异性传播误报人数最多246例,占误报总人数的82.6%,主要为将注射吸毒(141例)及其他和不详(96例)误报为异性传播。经访谈了解注射吸毒者主要由于担心公安部门知道自己吸毒后实施抓捕,或害怕他人知道自己吸毒后影响家人、歧视自己,主动选择误报为异性传播;而其他或不详者则主要因为个人否认有高危行为,认为是通过拔牙、剃须等低风险行为感染,而工作人员由于网络直报指标限制,不能填报过多的其他或不详,加之怀疑调查对象言语的真实性,将其填报为异性传播。

研究结果显示性别、样本来源及年龄段对传播途径误报有影响,男性误报风险为女性的3.64倍;无预期检测者误报风险为有预期检测者的2.23倍;年龄越高误报风险越高,与≤16岁者比较,高年龄段的误报风险依次为3.511、4.053、4.415和6.524倍。既往研究结果显示女性以异性传播为主,其感染来源以配偶或固定性伴为主,这种情况误报较低[7, 8];而男性经吸毒感染比重高,经性感染来源以临时性伴和商业性伴为主,出于安全考虑和家庭因素,容易选择主动误报。样本来源为检测咨询、羁押场所和感染者家庭成员检测等对检测内容、检测目的及自己的高风险行为清楚明了,这些人对检测有一定预期,对接受检测结果为HIV阳性有一定的心理基础,误报比例较低;样本来源为专题调查、婚前检测、医院就诊者等事先不了解检测目的甚至不知道自己做了HIV检测,这种情况下检测结果为阳性,通常会经历一个巨大的心理震惊期[9, 10],从而导致较高的误报比例。年龄大者发现感染时一方面会因考虑到对家庭的影响选择主动误报,另一方面如果本人没有明显的高危行为,就会存在较长的回忆期,容易导致回忆偏倚。

志谢 感谢中美GAP项目对本研究的贡献 利益冲突 无| [1] 中华人民共和国卫生部,联合国艾滋病规划署,世界卫生组织. 2011年中国艾滋病疫情估计[J]. 中国艾滋病性病,2012,18(1):1-5. DOI:10.13419/j.cnki.aids.2012.01.005. Ministry of Health P. R. China,UNAIDS,WHO. The estimation for HIV epidemic of China in 2011[J]. Chin J AIDS STD,2012,18(1):1-5. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2012.01.005. |

| [2] 倪明健,陈晶,张艺,等. 新疆艾滋病流行状况分析[J]. 疾病预防控制通报,2012,27(2):1-3. DOI:10.13215/j.cnki.jbyfkztb. 2012.02.037. Ni MJ,Chen J,Zhang Y,et al. Analysis of epidemic status of HIV/AIDS in Xinjiang[J]. Bull Dis Control Prev,2012,27(2):1-3. DOI:10.13215/j.cnki.jbyfkztb.2012.02.037. |

| [3] 陈涛,王书江,王莉,等. 新疆伊犁州2008年前自愿咨询检测结果分析[J]. 江苏预防医学,2015,26(2):79-80. DOI:10.13668/j.issn.1006-9070.2015.02.034. Chen T,Wang SJ, Wang L,et al. The analysis of voluntary counseling and testing for Yili prefecture of Xinjiang[J]. Jiangsu J Prev Med,2015,26(2):79-80. DOI:10.13668/j.issn.1006- 9070.2015.02.034. |

| [4] 陈东,刘剑,刘德海. 我国艾滋病疫情发展趋势预测和防控措施分析[J]. 中国公共卫生管理,2013,29(1):3-7. DOI:1001- 9561(2013)01-0003-05. Chen D,Liu J,Liu DH. Prediction of AIDS epidemic situation development and analysis of prevention-control measurements[J]. Chin J Public Health Manage,2013,29(1):3-7.DOI:1001-9561(2013 )01-0003-05. |

| [5] 秦倩倩,王璐,高省,等. 我国艾滋病网络直报的发展及现况[J]. 中国艾滋病性病,2008,14(6):611-612,614. DOI:10.13419/j.cnki.aids.2008.06.010. Qin QQ,Wang L,Gao S,et al. The situation and development of national HIV/AIDS reporting system[J]. Chin J AIDS STD,2008,14(6):611-612,614. DOI:10.13419/j.cnki.aids.2008. 06.010. |

| [6] 段松,郭浩岩,庞琳,等. 云南省德宏州艾滋病传播模式分析[J]. 中华预防医学杂志,2008,42(12):866-869. DOI:10.3321/j.issn:0253-9624.2008.12.003. Duan S,Guo HY, Pang L,et al. Analysis of the epidemiologic patterns of HIV transmission in Dehong prefecture,Yunnan province[J]. Chin J Prev Med,2008,42(12):866-869. DOI: 10.3321/j.issn:0253-9624.2008.12.003. |

| [7] 王英,龙秋霞. 艾滋病流行影响因素的社会性别分析[J]. 中国公共卫生,2004,20(9):1073-1074. DOI:10.3321/j.issn:1001-0580.2004.09.021. Wang Y,Long QX. Gender analysis on factors related to the HIV/AIDS epidemic[J]. Chin J Public Health,2004,20(9):1073- 1074. DOI:10.3321/j.issn:1001-0580.2004.09.021. |

| [8] 惠珊,许艳,王璐,等. 部分省市艾滋病异性性传播方式构成及特征分析[J]. 疾病监测,2011,26(6):458-462. DOI:10.3784/j.issn.1003-9961.2011.06.012. Hui S,Xu Y,Wang L,et al. Characteristics of heterosexual transmission of HIV infection in 4 provinces in China[J]. Dis Surveill,2011,26(6):458-462. DOI:10.3784/j.issn.1003-9961. 2011.06.012. |

| [9] 武英,张福杰,金水高. HIV感染者心理咨询前后抑郁状况比较[J]. 中国艾滋病性病,2006,12(3):221-222. DOI:10.13419/j.cnki.aids.2006.03.013. Wu Y,Zhang FJ,Jin SG. Effects of psychological counseling on depression among individuals infected with HIV[J]. Chin J AIDS STD,2006,12(3):221-222. DOI:10.13419/j.cnki.aids. 2006.03.013. |

| [10] 刘欣欣,谢世平,桑海艳,等. HIV/AIDS患者的心理健康状况及其影响因素[J]. 中华医院感染学杂志,2014,24(1):136-137,138. Liu XX,Xie SP,Sang HY,et al. Psychological health of HIV/AIDS patients and influencing factors[J]. Chin J Nosocomiol,2014,24(1):136-137,138. |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37