文章信息

- 耳玉亮, 高欣, 段蕾蕾, 汪媛, 邓晓, 纪翠蓉, 叶鹏鹏, 金叶, 王临虹.

- Er Yuliang, Gao Xin, Duan Leilei, Wang Yuan, Deng Xiao, Ji Cuirong, Ye Pengpeng, Jin Ye, Wang Linhong.

- 我国暴力流行及预防控制现状分析

- Analysis on violence injury incidence and prevention in China

- 中华流行病学杂志, 2016, 37(1): 5-9

- Chinese Journal of Epidemiology, 2016, 37(1): 5-9

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2016.01.002

-

文章历史

- 投稿日期: 2015-10-08

2. 100050 北京, 中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心

2. National Center for Chronic and Non-communicable Disease Control and Prevention, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100050, China

暴力是造成社会问题的一项风险因素,《2014年全球预防暴力状况报告》指出,暴力是可以预见、可以预防的[1]。本研究通过分析国家死因监测数据和伤害监测数据,了解暴力流行水平、发生特征,并对我国暴力预防和控制现状的法律政策、信息收集能力、服务等现状进行梳理,为进一步开展暴力预防工作提供依据。

资料与方法1. 资料来源及分析方法:暴力死亡率数据信息来自于2006-2013年全国疾病监测系统[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]。

因暴力就诊病例信息来自2013年全国伤害监测系统,该系统基于全国43个县(市、区)126家医院门/急诊室收集伤害病例[10]。暴力病例为《全国伤害监测报告卡》中伤害意图选择“故意”(暴力/攻击)的病例。

我国暴力预防和控制现状部分的描述基于WHO发布的《2014年全球预防暴力状况报告》的国别暴力状况框架。2013-2014年,WHO在编写该报告时邀请各成员国提交《暴力预防状况国家问卷》,我国国家卫生和计划生育委员会、教育部、民政部、中华全国妇女联合会(全国妇联)、国务院妇儿工委办公室、司法部、西安交通大学共同完成了《暴力预防状况国家问卷——中国问卷》。本研究依据该问卷框架,描述我国暴力预防的法律与政策、信息收集能力及暴力干预和受害者服务等现状。

2. 统计学分析:暴力分性别、年龄别、城乡死亡数、死亡率等有关数据录入SPSS 17.0软件进行描述性统计学分析。2013年全国伤害监测数据采用全国伤害管理软件统一录入,使用SPSS 17.0 软件对不同性别、城乡暴力方式等特征进行描述性分析。

结 果1. 流行状况:

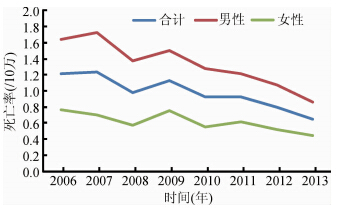

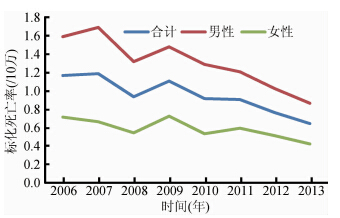

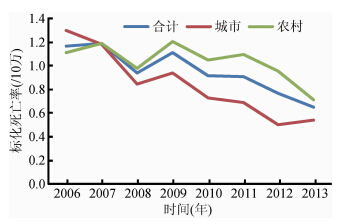

(1)暴力死亡:2006-2013年,暴力死亡粗率及以2000年人口标化死亡率均呈下降趋势。暴力死亡粗率从2006年的1.21/10万下降至2013年的0.65/10万,下降了46.3%。其中男性从1.64/10万下降至0.86/10万,下降了47.6%,女性从0.76/10万下降至0.44/10万,下降了42.1%;城市人群从1.39/10万下降至0.55/10万,下降了60.4%,农村人群从1.12/10万下降至0.70/10万,下降了37.5%(图 1,2)。2006-2013年不同性别、城乡暴力标化死亡率,与粗死亡率变化趋势大体一致,男、女、城、乡人群暴力标化死亡率均呈下降趋势,且男性和城市人群暴力死亡下降更明显(图 3,4)。从2006年到2013年,男性暴力死亡率高于女性,2006-2007年城市人群暴力粗死亡率高于农村人群,2008年及以后,城市人群暴力粗死亡率迅速下降,低于农村人群。

|

| 图 1 2006-2013年全国疾病监测系统分性别暴力死亡率 |

|

| 图 2 2006-2013年全国疾病监测系统分城乡暴力死亡率 |

|

| 图 3 2006-2013年全国疾病监测系统分性别暴力标化死亡率 |

|

| 图 4 2006-2013年全国疾病监测系统城乡暴力标化死亡率 |

(2)2013年暴力死亡流行特征:2013年全国疾病监测系统年龄别暴力死亡率显示,0~岁人群暴力死亡率为0.60/10万,1~14岁人群暴力死亡率处于较低水平,≥15岁人群暴力死亡率再次升高。不同性别人群暴力死亡随年龄变化存在不同趋势,男性暴力死亡率在30~34岁年龄组出现1个峰值,死亡率为1.42/10万,15岁以前暴力死亡处于较低水平;女性在婴儿、30~34岁及≥85岁出现3个暴力死亡峰值,死亡率分别为0.84/10万、0.72/10万和1.18/10万,其他年龄段暴力死亡率较低。这种性别差异在城乡人群中略有不同,城市男性在70~80岁之间暴力死亡也处于较高水平,农村女性在1~80岁之间暴力死亡均处于较低水平(图 5)。

|

| 图 5 2013年全国疾病监测系统城市和农村分性别、年龄别暴力死亡率 |

(3)因暴力就诊情况:2013年全国伤害监测点收集到因暴力就诊50 333人,记录了暴力方式的50 327例。不同性别、城乡暴力发生方式见表 1,最常见的方式为钝器伤(69.7%),其次为锐器伤(14.3%),其中男性病例遭受锐器伤害的比例为16.4%,高于女性(9.1%)。之后为跌倒/坠落和中毒,分别占2.8%和0.8%。因性侵犯就诊占所有暴力的0.1%,其中女性为0.3%,高于男性(0.0%)。

2. 预防和控制现状:

(1)预防暴力的法律及政策:涉及我国各类暴力预防的法律及政策能够在多项法律及规划中体现。例如直接针对暴力行为的法律法规包括《刑法》、《治安管理处罚法》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《女职工劳动保护特别规定》等。此外一些法律/政策则针对暴力危险因素的预防和控制,例如《枪支管理法》管制居民获得和使用枪支而有效减少了我国的枪杀死亡,《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》和《高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》保障面临较高暴力风险的青少年完成学业,国家保障性住房政策降低城市区域贫民密度从而减少暴力的发生。《中国儿童发展纲要(2011-2020年)》涉及预防儿童虐待及青少年暴力的内容,《中国妇女发展纲要(2011-2020年)》涉及预防亲密伴侣暴力内容,《中国老龄事业发展十二五规划》涉及预防虐待老年人内容。我国的法律政策具备WHO建议的大部分内容(表 2)。

(2)暴力数据收集能力:中国CDC的全国疾病监测系统能够持续收集因暴力死亡的数据,该系统按照ICD标准记录死亡信息,并每年发布数据集,动态反映了我国暴力死亡流行状况。该系统ICD编码细分类填报不完善,难以获得暴力机制的信息,无法细分因枪支、锐器、钝器、窒息、烧烫等所致的暴力死亡率。

关于暴力发生率的调查及研究,除亲密伴侣暴力外,我国未开展过其他暴力的国家级、甚至省级的调查。全国妇联和国家统计局于2010年第三次中国妇女社会地位调查中针对婚姻家庭中女性发生的亲密伴侣暴力,对于男友/前男友/前配偶施加于女性暴力,以及女性对男性伴侣的暴力,尚无国家级和省级的调查。

(3)暴力干预及受害者服务:我国的男女平等基本国策持续敦促改变性别歧视的社会文化,《中小学心理健康教育指导纲要》体现了暴力预防和控制辅导内容,《义务教育品德与社会课程标准》和《义务教育思想品德课程标准》规定了减少校园欺凌内容,《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》涉及延伸课后成年人的监督以减少青少年暴力,《妇女小额担保贷款财政贴息政策》有助于提高妇女经济地位。但是我国仍有很多的暴力预防和控制服务主要基于项目实施(表 2),这些项目仅在试点地区开展,且缺乏持续性;关于干预虐待老年人的项目及服务还十分匮乏。

讨 论暴力预防是公共卫生的优先领域之一,WHO在《2012-2020年期间全球预防暴力运动的行动计划》[11]以及《2014年全球预防暴力状况报告》[1]中呼吁各国制定并评估暴力预防相关政策、提高暴力数据收集能力、针对暴力预防和控制的研究、加强对暴力受害者的反应能力等以减少暴力及其危险因素。本研究宏观地分析了我国暴力流行及预防和控制现状,为我国开展暴力预防和控制工作提供了参考。

通过对暴力死亡数据分析显示,我国暴力死亡率呈下降趋势,与我国因伤害就诊患者中暴力占比逐年下降的趋势相同[12]。与全球2012年平均暴力死亡率6.7/10万[1]相比,我国2013年暴力死亡率为0.65/10万,仅为全球的1/10。暴力死亡率的下降反映了我国相关法律、政策的成效。值得注意的是,死亡登记系统存在漏报、错报的现象,暴力死亡率是被低估的,尽管我国登记的暴力死亡率水平较低,约13.6亿的人口基数预示着我国每年超过8 000人被杀害,暴力预防和控制仍然是需要全社会重视的问题。

我国暴力死亡率在不同年龄段中呈现出性别差异,男性在青壮年阶段暴力死亡率水平较高,而女性则在婴儿期和≥85岁年龄段呈现较高水平,这种差异在农村地区更为明显。出现这种现象的原因可能是男性在青壮年时期雄激素水平处于分泌高峰,高水平雄激素是攻击性行为的预测指标[13],此外工作/家庭压力大、饮酒等危险因素的暴露,导致该年龄段男性暴力死亡率较高。女性在婴儿期和老年期暴力死亡率高原因可能是家庭暴力所致,该年龄段女性大都与家人生活在一起,女性是家庭中的弱者[14],可能因女婴的性别不被接纳、家庭冲突等死于家暴,这一推断还有待开展更深入的研究证实。施暴方式与后果密切相关,相对于拳打脚踢等钝器伤而言,火器伤和锐器伤更易导致重度伤害或死亡,全国伤害监测数据显示男性病例遭受锐器伤害的在暴力伤中的占比为16.4%,高于女性(9.1%)。全球近一半的暴力死亡为枪杀,约四分之一为锐器(刀)[1],而我国因暴力就诊患者信息显示,最常见的方式为钝器伤(69.7%)和锐器伤(14.3%),火器(枪支等)伤比例仅为1%,可见我国禁止枪支的法律有效减少了枪击的发生以及暴力死亡率。对于暴力的预防和控制,针对男性应从儿童期就培养其社交技能/问题解决能力/应对方式等、并限制其危险物的获得等;针对女性则应大力促进性别平等的观念,加强对家庭暴力施暴者的处置。

对我国暴力预防和控制现状的分析显示,我国具备了绝大部分WHO推荐的预防暴力的法规、政策及国家规划,我国暴力死亡率远低于世界平均水平的现象也佐证了我国在暴力预防和控制方面取得的成效。为进一步减少暴力,可借鉴世界经验在多方面开展工作:①尽快出台家庭暴力预防的法律,预防婚内强奸及儿童和老年人虐待;②完善暴力数据的收集,开展各类暴力流行病学的调查,掌握暴力的三间分布特征及危险因素和保护性因素,为暴力干预策略的制定及优先领域的选择提供依据;③对现有暴力干预项目/相关政策进行评估,总结并完善暴力干预策略措施,将有效干预及服务纳入政府常规工作,包括家长教育、筛查转诊、法律/医疗/心理服务等。

志谢 感谢所有从事死因监测和医院伤害监测的工作人员为数据收集、录入、清理、数据集的编写等工作付出了巨大艰辛;感谢教育部、民政部、全国妇联、国务院妇儿工委办公室、司法部、西安交通大学从事暴力预防和控制的有关专家,他们在我国暴力预防和控制现状方面提供了宝贵信息利益冲突 无

| [1] World Health Organization. Global status report on violence prevention 2014[M]. Geneva:World Health Organization,2014. |

| [2] 中国疾病预防控制中心. 全国疾病监测系统死因监测数据集2006[M]. 北京:军事医学科学出版社,2010. Chinese Center for Disease Control and Prevention. National disease surveillance system database,2006[M]. Beijing:Military Medical Science Press,2010. |

| [3] 中国疾病预防控制中心. 全国疾病监测系统死因监测数据集2007[M]. 北京:人民卫生出版社,2010. Chinese Center for Disease Control and Prevention. National disease surveillance system database,2007[M]. Beijing:People's Medical Publishing House,2010. |

| [4] 中国疾病预防控制中心. 全国疾病监测系统死因监测数据集2008[M]. 北京:人民卫生出版社,2010. Chinese Center for Disease Control and Prevention. National disease surveillance system database,2008[M]. Beijing:People's Medical Publishing House,2010. |

| [5] 王宇. 全国疾病监测系统死因监测数据集2009[M]. 北京:军事医学科学出版社,2012. Wang Y. National disease surveillance system database,2009[M]. Beijing:Military Medical Science Press,2012. |

| [6] 王宇. 全国疾病监测系统死因监测数据集2010[M]. 北京:军事医学科学出版社,2012. Wang Y. National disease surveillance system database,2010[M]. Beijing:Military Medical Science Press,2012. |

| [7] 中国疾病预防控制中心. 全国疾病监测系统死因监测数据集2011[M]. 北京:人民卫生出版社,2013. Chinese Center for Disease Control and Prevention. National disease surveillance system database,2011[M]. Beijing:People's Medical Publishing House,2013. |

| [8] 中国疾病预防控制中心. 全国疾病监测系统死因监测数据集2012[M]. 北京:科学普及出版社,2013. Chinese Center for Disease Control and Prevention. National disease surveillance system database,2012[M]. Beijing:Universal Science Press,2013. |

| [9] 中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心,国家卫生和计划生育委员会统计信息中心. 中国死因监测数据集2013[M]. 北京:科学普及出版社,2015. National Center for Non-communicable Disease Control and Prevention,Chinese Center for Disease Control and Prevention,Statistical Information Center of the National Health and Family Planning Commission. China death surveillance data set 2013[M]. Beijing:Popular Science Press,2015. |

| [10] 段蕾蕾,邓晓,汪媛,等. 2010年全国伤害监测病例分布特征分析[J]. 中国健康教育,2012,28(4):244-247. DOI:10.16168/j.cnki.issn.1002-9982.2012.04.005. Duan LL,Deng X,Wang Y,et al. Analysis on the characteristics of injuries from the Chinese National Injury Surveillance System,2010[J]. Chin J Health Educ,2012,28(4):244-247. DOI:10.16168/j.cnki.issn.1002-9982.2012.04.005. |

| [11] Violence Prevention Alliance. Global campaign for violence prevention:plan of action for 2012-2020[Z]. Geneva:Switzerland,2012. |

| [12] 高欣,叶鹏鹏,耳玉亮,等. 2006-2013年全国伤害监测系统中因暴力就诊病例特征分析[J]. 中华流行病学杂志,2015,36(1):3-6. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2015.01.002. Gao X,Ye PP,Er YL,et al. Analysis on the characteristics of violence based on data from the Chinese National Injury Surveillance System from 2006 to 2013[J]. Chin J Epidemiol,2015,36(1):3-6. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2015. 01.002. |

| [13] Sánchez-Martín JR,Azurmendi A,Pascual-Sagastizabal E,et al. Androgen levels and anger and impulsivity measures as predictors of physical,verbal and indirect aggression in boys and girls[J]. Psychoneuroendocrinology,2011,36(5):750-760. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2010.10.011. |

| [14] Xu X,Zhu FC,O'Campo P,et al. Prevalence of and risk factors for intimate partner violence in China[J]. Am J Public Health,2005,95(1):78-85. DOI:10.2105/AJPH.2003.023978. |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37