2. 南京信息工程大学大气科学学院,南京 210044

2. College of Atmospheric Sciences, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044

我国是世界上遭受气象灾害最严重和最频繁的国家之一,特别是近些年来大范围、强持续性、高影响天气气候事件导致的气象灾害造成我国国民经济和人民生命财产巨大损失[1]。目前,我国对未来10~30 d的延伸期预报业务能力还比较薄弱,缺少强有力的技术支撑。究其原因,一方面就国际气象科学发展而言,介于天气预报和季节预测之间的延伸期预报或者次季节-季节 (subseasonal to seasonal,S2S) 预报的科学基础还处于探索研究阶段; 另一方面就我国气象业务而言,提供客观定量化的S2S先兆和关键信号的监测与预测能力还相对薄弱,亟待发展。

近年来,针对S2S预报的科学研究取得了一定进展,大量研究认为,热带大气低频振荡 (Madden-Julian oscillation,MJO) 作为热带地区的大气季节内变率 (intra-seasonal variability,ISV) 的最主要模态[2-3],对季风爆发[4]、厄尔尼诺和南方涛动 (ENSO) 事件发展[5]、热带气旋生成[6]均有重要影响;还能通过激发遥相关波列,改变经向环流进一步影响热带外的环流和降水[7],是S2S预报最重要的可预报性来源之一[8-10]。特别地,MJO对我国大范围持续性温度和降水异常也有明显的调制作用[11-15]。此外,北半球夏季季节内振荡 (boreal summer intraseasonal oscillation,BSISO) 是夏季亚洲季风区内最显著的大尺度对流和环流模态,表现为在印度洋和西北太平洋地区向北传播的特征[16],对东亚夏季的降水持续性异常和极端天气事件具有重要影响[17],同样是夏季S2S预报重要可预报性来源[18]。

进入21世纪以来,国内外广泛开展了对大气季节内振荡的业务监测预测研究[19]。目前,在监测方面,Wheeler等[20]设计的实时多变量RMM指数 (real-time multivariate MJO index,RMM) 能够直观准确地表征MJO对流位置及其强度和传播特征,在国际上得到极为广泛的应用。对MJO预测方法则可分为统计模型和动力模式两大类,其中统计方法主要包括滞后多元线性回归模型 (PCRLAG)、自回归模型 (ARM) 和经验位相传播模型 (EPP) 等,它们的预报技巧一般介于10~15 d之间[21]; 最近,Zhu等[22]提出使用时空投影模型 (STPM) 对RMM指数进行预报,其预报技巧可超过20 d; 另一方面,随着动力模式的模拟和预报性能的不断改善,基于数值模式的MJO预报取得了很大进展,如欧洲中期天气预报中心 (ECMWF) 的MJO逐年预报技巧已到达30 d[23]; 澳大利亚气象局利用耦合初始化技术改进其POAMA模式,使得MJO的预报技巧超过了23 d[24]; 美国CFSv2对MJO的预报技巧也超过了20 d[25]。美国海洋大气局 (NOAA) 的气候预报中心 (CPC) 也建立了基于GFS (CFS) 模式产品的MJO实时监测和预测业务,为延伸期预报提供服务。此外,针对东亚地区夏季特有的低频振荡模态,Lee等[26]提出两对BSISO指数,用以刻画北半球夏季季风区低频振荡的主要时空特征,目前韩国的亚太气候中心 (APCC) 率先开展了BSISO指数的监测预测业务,并在网上实时发布相关产品。

近年来,我国在短期气候方面业务水平显著提升[27-31],但对于MJO预报研究和业务建设方面的关注相对较少。中国气象局国家气候中心 (BCC) 曾在2011年引进国外统计预报模型并应用到MJO指数监测预测中[32],但仍未形成实时业务能力,主要困难在于监测资料完全依赖于国外数据产品,且统计模型的预报技巧也远低于国际上动力模式预报。从2013年开始,国家气候中心启动了MJO监测预测业务系统研发计划,目的是填补我国在MJO模式预报方面的空白,实现MJO监测预测的完全自主业务能力。自2015年起,国家气候中心基于中国气象局数值预报中心的T639全球风场分析场、国家卫星气象中心的风云三号气象卫星 (FY-3B) 的射出长波辐射 (outgoing long-wave radiation, OLR) 资料以及国家气候中心BCC_AGCM2.2的延伸期预报,建立了ISV/MJO监测预测业务系统IMPRESS1.0 (ISV/MJO Monitoring and Prediction System)[33]。针对该系统MJO预报能力的综合检验评估表明,MJO的预报技巧可达到16~17 d,虽低于国外耦合气候模式的预报技巧,但略优于国际上其他大气环流模式的预报能力[34],在当前条件下具有良好业务应用前景。本文将全面介绍该系统提供的实时MJO和BSISO指数监测预测业务新产品,并重点介绍这些业务产品在2015年对MJO典型个例的实时监测预测应用情况,从而为预报员在实际延伸期预报业务中更好地运用这些产品提供借鉴和参考。

1 资料和方法 1.1 资料及预处理计算实时MJO和BSISO指数,需要逐日的850 hPa纬向风场 (U850)、200 hPa纬向风场 (U200) 和OLR资料。为了更好地保障实时业务的运行并便于结果的对比,使用两套相互独立的资料,即实时更新的中国气象局数值预报中心的T639全球分析场 (提供U850和U200) 和国家卫星中心提供的FY-3B的OLR资料以及略微滞后更新的NCEP/NCAR逐日再分析资料 (提供U850和U200) 和NOAA逐日OLR资料,分别对实时MJO及BSISO指数进行监测分析。观测资料的气候态取为1981—2010年共30年,由于T639分析场和FY-3B的OLR资料的长度较短 (FY-3B资料从2014年10月开始提供),故均采用NCEP和NOAA OLR资料的气候态。

指数预测采用BCC_AGCM2.2模式实时输出的U850, U200和OLR预报场,将每天4个起报样本 (00:00,06:00,12:00,18:00,世界时,下同) 的结果进行平均得到未来50 d的逐日预报。为了剔除模式的系统偏差,使用该模式共20年 (1991—2010年) 的逐日回报资料计算模式自身的气候态,需要指出的是模式的气候态不但是时间的函数,也是模式预报时间的函数[25]。为了便于运算和标准化检验评估,所有资料被统一插值到2.5°×2.5°的经纬度网格上。

1.2 监测指标的计算和异常场重建Wheeler等[20]对热带地区经向平均 (15°S~15°N) 的3个变量 (U850,U200和OLR) 进行经验正交分解 (EOF) 发现,前两个模态相互耦合,均呈现出纬向1波形,反映了MJO的大尺度对流位于不同位置时对流和环流的结构特征。因此,定义这两个模态的时间系数为RMM1和RMM2指数,它们所构成的二维空间位相图能够实时直观地反映出MJO对流的位置和传播特征,目前已被广泛地应用于MJO的监测和科研业务中。本文同样取RMM指数作为MJO的监测预测指标。计算实时监测的RMM时,首先从逐日场数据中去掉U200,U850和OLR的气候态季节循环 (0~3波) 和年际变化分量 (前120 d平均),之后对热带地区 (15°S~15°N) 进行经向平均,再对各变量进行标准化,最后投影到由观测资料分析得到的前两个EOF空间型上 (为保证结果一致性,均方差及空间模态由网站 poama.bom.gov.au/project/maproom/RMM/下载),即可得到一对RMM指数的监测值。模式预测的RMM指数的计算方法与监测类似,但需要对预报场去掉模式自身的气候态; 此外,在去掉年际变化时,需综合考虑观测和预测时段的结果,如对于第n天的预报,需减去之前 (120-n+1) 天的观测和 (n-1) 天的预报值[35]。

Lee等[26]选取1981—2010年共30年的5—10月东亚和南亚地区 (10°S~40°N,40°~160°E) 的OLR和U850进行多变量EOF分析,发现第1模态与第2模态、第3模态与第4模态相互耦合,主周期分别位于30~60 d和10~30 d,能够较好地代表北半球夏季亚洲季风区季节内振荡的环流特征及其向北传播的特点,取其第1和第2模态的时间系数定义为BSISO1-1和BSISO1-2指数,取第3和第4模态的时间系数定义为BSISO2-1和BSISO2-2指数,分别表征位于不同频段上亚洲夏季风季节内振荡的主要特征。实时BSISO指数的计算与RMM指数类似,需要预先去掉季节循环、年际变化,之后进行标准化并投影到这4个空间模态上 (http://iprc.soest.hawaii.edu/users/jylee/bsiso/),便可得到这两对BSISO指数。MJO的两个RMM指数所代表的对流活跃区分别位于海洋大陆 (Maritime Continent,MC) 和西太平洋 (Western Pacific,WP) 地区,低层环流的响应类似于Gill型[36],在对流的东侧为赤道Kelvin波,西侧为赤道Rossby波涡旋对 (详见文献[20]中图 8和图 9)。

|

|

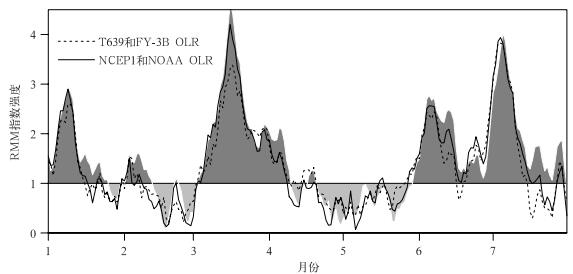

| 图 1. 2015年1—7月RMM指数强度时间序列图 (阴影为澳大利亚气象局监测值) Fig 1. Time series of the amplitude of RMM index from Jan to Jul in 2015 (the shaded is based on Australian Bureau of Meteorology monitoring) | |

|

|

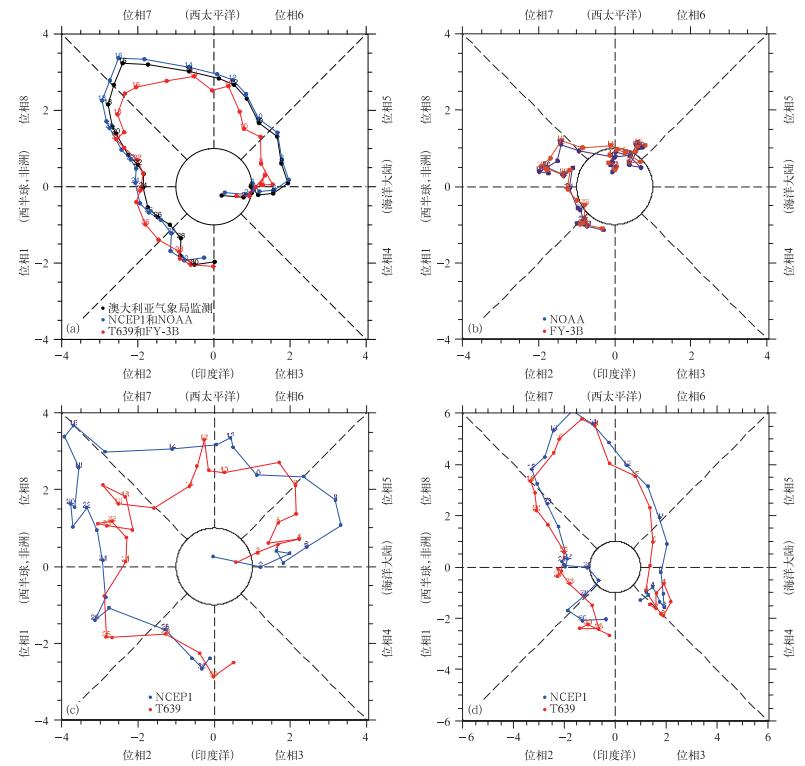

| 图 2. 基于不同资料监测的2015年3月RMM指数空间位相图 (a) 使用所有变量,(b) 仅使用OLR资料,(c) 仅使用850 hPa纬向风场,(d) 仅使用200 hPa纬向风场 Fig 2. The RMM index phase space diagram plots for Mar 2015,where the RMM indices calculated by all three variables (a), OLR only (b), U850 only (c) and U200 only (d) | |

|

|

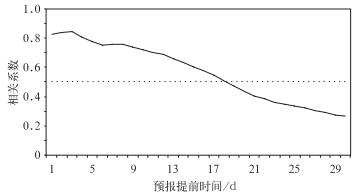

| 图 3. BCC_AGCM2.2在2015年对RMM指数实时业务预报的相关技巧检验 Fig 3. The prediction correlation skill verification of RMM indices based on the real-time operational forecast of BCC_AGCM2.2 in 2015 | |

|

|

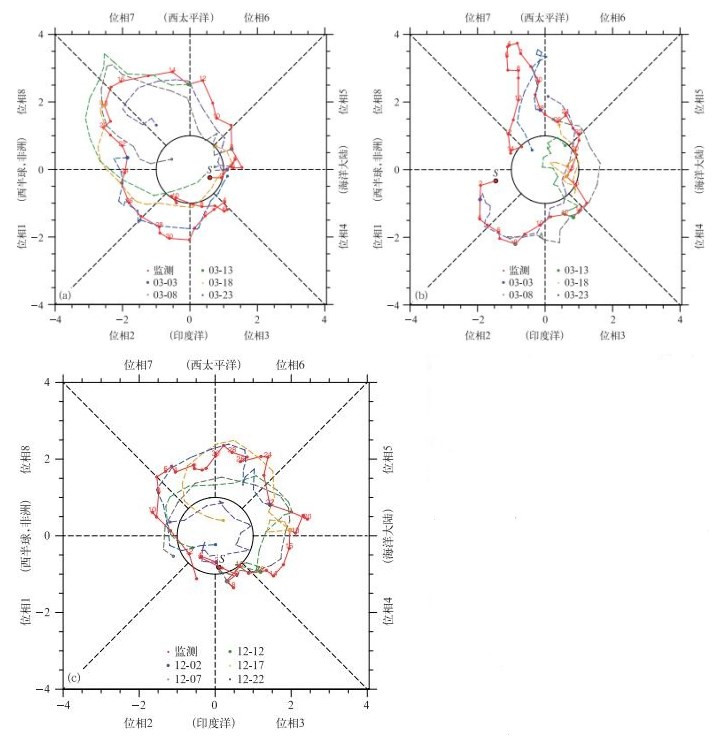

| 图 4. 2015年3次主要MJO事件的实时监测和预报的RMM指数演变的空间位相图 (红色实线为基于T639和FY-3B OLR的监测结果,彩色虚线为BCC_AGCM2.2不同起报时间的20 d RMM指数预报结果,起报时间以不同颜色区分) (a) 2015年3月1日—4月15日,(b) 2015年6月1日—7月15日,(c) 2015年12月1日—2016年1月13日 Fig 4. The phase space diagram of RMM indices evolution for the monitoring and the forecast of three major MJO events in 2015 (the red solid line is based on T639 analysis and FY-3B OLR monitoring, the dash lines of different colors are forecasts based on BCC_AGCM2.2 for 5 start days and show the first 20 days of each forecast) (a) from 1 Mar to 15 Apr in 2015,(b) from 1 Jun to 15 Jul in 2015,(c) form 1 Dec 2015 to 13 Jan 2016 | |

|

|

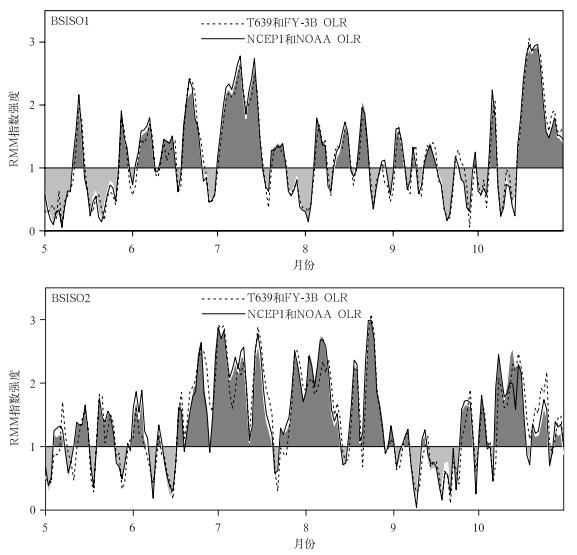

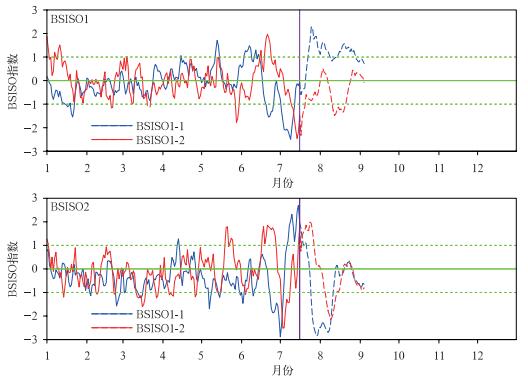

| 图 5. 2015年5—10月两个BSISO指数强度时间序列图 (阴影为APCC监测值) Fig 5. Time series of the amplitude of BSISO indices from May to Oct in 2015 (the shaded is based on APCC monitoring) | |

|

|

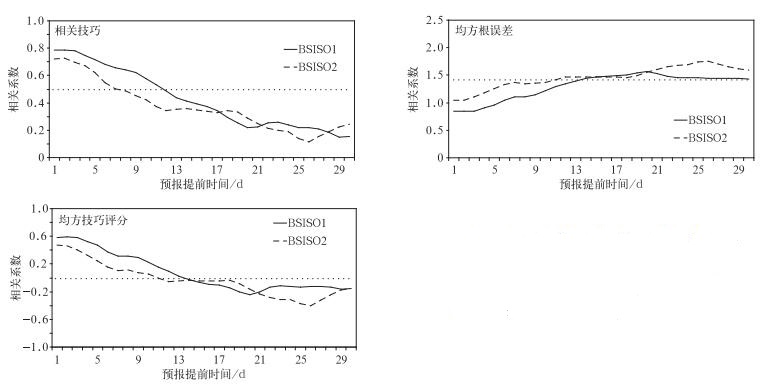

| 图 6. BCC_AGCM2.2对BSISO指数1991—2010年历史回报技巧检验 Fig 6. The prediction skill of BSISO indices based on BCC_AGCM2.2 for 1991-2010 | |

|

|

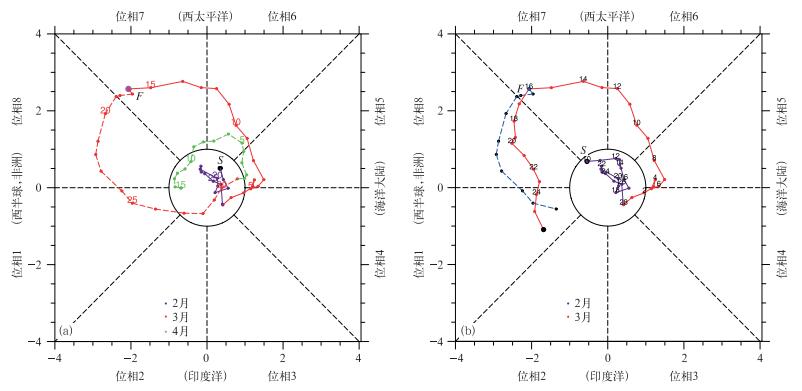

| 图 7. RMM指数空间位相图 (a) RMM指数最近30 d演变和未来30 d预报 (以2015年3月16日为例,紫色圆点为起报点,监测部分为实线,预测部分为虚线),(b) RMM指数最近45 d演变和10 d前预报结果检验 (以2015年3月26日为例,监测均基于T639和FY-3B OLR资料,预测基于BCC_AGCM2.2资料) Fig 7. The RMM index phase space diagram (a) for the latest 30-day monitoring and 30 d forecast (taking 16 Mar 2015 as example, the purple point represent forecast time, the solid line is monitoring and the dash line is forecast), (b) for the latest 45-day monitoring (the solid line) and 10-day forecast verification (the dash line) (taking 26 Mar 2015 as example, the monitoring is based on T639 analysis and FY-3B OLR data and the forecast is based on BCC_AGCM2.2 data) | |

|

|

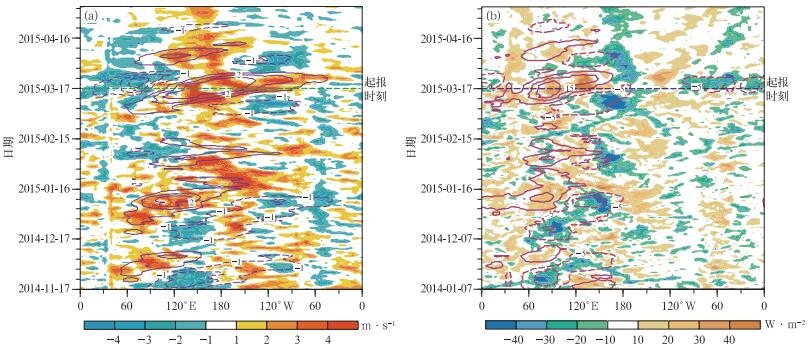

| 图 8. 赤道地区经向平均 (15°S~15°N) 的最近120 d监测和未来50 d预报的异常850 hPa纬向风场 (a) 和OLR (b) 的纬向-时间剖面图 (以2015年3月16日为例, 阴影和等值线分别代表原始的异常场和RMM指数重构场) Fig 8. The time-longitude plot of anomaly U850 (a) and OLR (b) for the latest 120-day monitoring and 50-day forecast (taking 16 Mar 2015 as example), averaged from 15°S to 15°N (the shaded and contour represent original anomaly and the reconstruction from RMM indices) | |

|

|

| 图 9. 2015年BSISO指数监测和未来50 d预测时间序列图 (以2015年7月16日为例, 实线为监测, 虚线为预测,其中监测基于T639和FY-3B OLR资料,预测基于BCC_AGCM2.2资料,紫色竖线为起报时间) Fig 9. Time series of the BSISO indices for monitoring and 50-day forecast (taking 16 Jul 2015 as example) (the solid line represent monitoring and the dash line represent forecast, the monitoring is based on T639 analysis and FY-3B OLR data and the forecast is based on BCC_AGCM2.2 data, the purple vertical line shows forecast start time, the horizontal coordinate is calendar month and the vertical coordinate is the value of BSISO indices) | |

BSISO1指数主要表征北半球夏季赤道印度洋上对异常对流向北和向东传播的特征,有一条明显的西北—东南向倾斜雨带; BSISO2指数主要抓住了对流活动在印度洋上向北和在西北太平洋上向西北方向传播的特征,雨带呈东北—西南走向 (详见文献[26]中图 2和图 3)。因此,RMM指数和BSISO指数对应的对流和环流模态能够较好地反映出西太平洋暖池对流、菲律宾反气旋等对我国降水具有重要指示意义的预报因子的活动特征。进一步将实时监测和预测RMM指数及BSISO指数与空间型相乘,即可得到重建的低层风场、降水场、OLR等异常场,定量给出与MJO/BSISO相对应的异常模态,更好地把握MJO/BSISO的发展演变特征。

2 监测分析和预报检验 2.1 RMM指数监测预测结果采用NCEP1和NOAA_OLR场与T639和FY-3B OLR两套资料计算RMM指数,与澳大利亚气象局发布的RMM指数监测结果 (http://poama.bom.gov.au/project/maproom/RMM/) 进行对比,分析产生差异的可能原因,并对BCC_AGCM2.2的个例预报效果进行检验。由于FY-3B OLR资料从2014年10月开始提供,因此,选取的监测时段均从2015年1月1日开始。

图 1给出了3种资料监测的2015年1—7月RMM指数强度的时间序列。总体而言,这两套资料的监测结果与澳大利亚气象局的结果均有较好的一致性,特别是在MJO活跃时期。其中使用NCEP资料与澳大利亚监测结果的相关系数达到0.96,T639资料的监测结果与其相关系数达到0.9,而T639与NCEP资料监测结果的相关系数为0.96。使用NCEP资料与澳大利亚结果的轻微差异可能源于资料气候态选取和指数计算方法的不同[20, 35]。

2015年3月经历了一次强MJO活跃期,峰值出现在3月16日,随之而来的强大的西风爆发 (WWB) 事件对2015年春季El Nino事件的迅速增长起到了至关重要的推动作用。基于T639和FY-3B OLR资料的监测则反映出的此次MJO事件的强度则有所偏弱,为此本文以此次MJO事件为例,进一步分析和对比T639和FY-3B OLR资料与NCEP和NOAA OLR资料在RMM指数监测中的差异。由图 2a所示,此次MJO事件从3月初开始发展,异常对流从海洋大陆 (MC) 而不是传统的印度洋地区开始增强,之后向东传播,RMM指数强度在第7和第8位相达到最强,并一直维持到3月底,基于NCEP1和NOAA OLR资料的监测与澳大利亚的监测结果非常接近,但基于T639和FY-3B OLR资料监测的RMM指数强度在MJO事件最强的第7和第8位相偏弱。将构成RMM指数的3个变量,即OLR, U850和U200的演变特征分别进行对比[37] (图 2b~图 2d),发现对此次MJO事件RMM指数最大的贡献来自于U850分量的投影,即在赤道西太平洋的低层出现强大的西风异常,这也直接导致了海洋暖Kelvin波的产生和El Nio事件的迅速发展,而T639资料所反映的赤道西风则明显弱于NCEP资料,导致监测到的RMM指数偏弱。相比之下,FY-3B OLR与NOAA的结果具有非常好的一致性。图 2中各曲线上的数字代表当月日期,以下各图中均相同。

长期历史回报资料的检验表明,BCC_AGCM2.2对MJO的预报技巧为16 d左右 (详见文献[33]中图 4)。图 3则给出了模式在2015年全年对RMM指数的实时业务预报检验,从相关技巧来看,可用的预报达到了18 d。下面进一步以2015年的强MJO事件为例,检验BCC_AGCM2.2模式对MJO的实时预报能力。图 4a给出了2015年3月每隔5 d模式对未来20 d RMM指数的滚动预报结果 (图中S代表监测起始点,下同)。由图 4a可见,在3月3日MJO事件发展之初,RMM指数的强度 (

类似地采用NCEP和NOAA OLR, T639和FY-3B OLR两套资料计算BSISO指数,并与APCC实时发布的监测结果 (http://www.apcc21.org/eng/service/bsiso/moni/japcc030602.jsp) 进行对比分析。BSISO指数所表征的模态主要存在于北半球夏季5—10月,因此,选取BSISO活跃的2015年5—10月的监测结果进行对比。如图 5所示,对两个BSISO指数而言,使用这两套资料的监测与APCC的监测结果均有较好的一致性,其中基于NCEP1资料的监测与APCC的监测结果的相关分别达到0.99和0.98,而基于T639资料的相关分别为0.96和0.91。需要注意的是,APCC在监测中使用了NCEP/DOE的第2套再分析资料,资料的不同会导致计算的BSISO指数与其存在细微的差异。

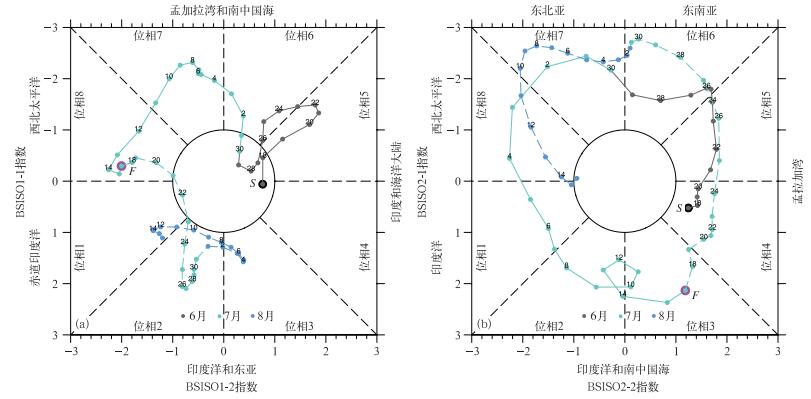

图 6为模式1991—2010年共20年的历史回报结果检验如。图 6所示,模式对BSISO1指数的预报技巧整体高于BSISO2指数,从相关技巧 (COR) 上看,模式对两个指数的预报技巧分别为12 d和8 d,与APCC模式预报性能接近,若参考均方根误差 (RMSE) 和均方技巧评分 (MSSS),两个指数的预报上限分别提高到13 d和10 d。进一步对2015年6—7月BSISO事件个例的模式预报性能检验表明 (图略),BCC_AGCM2.2模式基本能够表征出指数未来的传播方向和强度变化特征,说明模式对北半球夏季亚洲季风区季节内尺度异常对流和环流的北传现象有一定预报能力,其预报结果具有一定的参考价值。

3 监测预测一体化业务产品介绍由第2章对实时MJO指数和BSISO的监测结果对比和预报检验分析可知,使用我国自主的T639和FY-3B OLR资料对两种指数的监测结果基本客观准确,BCC_AGCM2.2模式对MJO和BSISO也具备较好的预报能力,因此, 进一步基于这几种我国自主监测和预测资料研发的ISV/MJO监测预测业务系统 (IMPRESS1.0),发布MJO/BSISO的实时监测预测产品,为延伸期预报业务提供参考。下面就分别对MJO和BSISO监测预测产品及其物理意义进行简单介绍和分析。

3.1 MJO监测预测产品国家气候中心研发的MJO监测预测业务产品目前已经实现业务试运行,每日实时更新,可从网站cmdp.ncc-cma.net/Monitoring/moni_mjo.php上获取。产品主要包括3大类,即RMM指数文本、RMM指数空间位相图和MJO二维模态分析场,其中监测部分分别采用NCEP1和NOAA OLR和T639和FY-3B OLR两套资料,便于相互比对和备份。RMM指数文本为最近120 d的监测结果和未来50 d的预报结果。RMM指数空间位相图如图 7所示,图 7a为RMM指数最近30 d监测的和未来30 d预报的空间位相图,图 7中F代表预报起始点,该图提供了连贯的MJO演变和发展信息,可直观把握MJO活跃状态和未来变化。图 7b为最近45 d RMM指数实时监测和10 d前预报结果检验的空间位相图,可以对模式预报最近预报结果进行直观检验,实时把握模式最近对MJO发展强度、东传速度等特征的预报性能,为主观订正提供参考依据。

在指数监测预测基础上,依据MJO自身的环流响应特点和传播特征,给出赤道地区850 hPa纬向风场和OLR原始异常及与MJO相关联部分的沿赤道纬向-时间剖面图 (图 8) 和东亚地区经向-时间剖面图 (图略),实时提供了MJO所对应的低层西风和对流异常的发展和东传信息,对判断MJO所导致的WWB事件及其对ENSO事件发展的影响具有重要意义。进一步给出与MJO相关联的850 hPa风场、OLR和降水的过去1候和未来4候的空间分布图,直观展示热带异常对流和降水以及与其相匹配的低层环流,并能在一定程度上反映MJO对流所激发的遥相关对北半球热带外特别是东亚地区环流和降水异常的影响 (图略)。

3.2 BSISO监测预测产品目前,BSISO指数的实时监测预测产品也已经在网上实时更新 (详见cmdp.ncc-cma.net/pred/cn_bsiso.php),并能够查询2015年以来的监测预测结果。产品依据BSISO指数自身的特点 (如空间尺度相对于MJO偏小、时间尺度相对较短、季节循环特征显著等) 进行了相应调整,在BSISO指数文本、BSISO指数空间位相图和BSISO二维模态分析场的基础上增加了BSISO指数的时间序列演变图 (图 9),能够更加清晰地反映出BSISO事件的发展和强度变化特征。此外,在给出的BSISO指数空间位相图 (图 10) 中, 对BSISO指数的监测和预报部分均进行了3 d滑动平均,剔除小尺度噪音影响,更好地表达季节内尺度上BSISO指数的传播和振荡信息。

|

|

| 图 10. RMM指数最近30 d演变和未来30 d预报的空间位相图 (紫色圆点为起报点,监测部分为实线,预测部分为虚线, 监测基于T639和FY-3B OLR资料,预测基于BCC_AGCM2.2资料,指数经过3 d滑动平均) (a) BSISO1指数,(b) BSISO2指数 Fig 10. The phase space diagram of latest 30-day monitoring and 30-day forecasts (taking 16 Jul 2015 as example) for 3-day running mean BSISO1 (a) and BSISO2 (b) index (the purple point represents forecast time, the solid line represents monitoring which is based on T639 analysis and FY-3B OLR data and the dash line represents forecast which is based on BCC_AGCM2.2 data) | |

Lee等[26]研究表明,对逐日资料而言,这两对BSISO指数能够解释夏季北半球东亚季风区内对流和环流异常约20%的方差贡献,可直接反映季风区内主要的异常环流模态,对我国南方地区的持续性降水异常事件也具有明显的信号,因此, 有必要给出基于BSISO指数重建的环流和降水场异常,这也是具有较高可预报性的异常信号。图 11给出了基于两个BSISO指数及其之和重建的最近1候和预报的未来4候的异常850 hPa风场、OLR场和降水场,可直观地把握目前异常热带对流和低层环流所在位置及其强度,并对其未来发展趋势及其对我国南方地区的可能影响做出判断。图 11中监测基于T639和FY-3B OLR资料,预测采用BCC_AGCM2.2模式,时间为2015年7—8月。

|

|

| 图 11. 基于BSISO指数重建的最近1候和预报的未来4候的异常850 hPa风场 (矢量,单位:m·s-1)、OLR (等值线, 单位:W·m-2) 和降水场 (填色) Fig 11. The reconstruction patterns of anomalous wind at 850 hPa (the vector, unit:m·s-1), OLR (the contour, unit:W·m-2) and precipitation (the shaded) for the first pentad of monitoring and the following four pentads of forecasts | |

4 小结

国家气候中心利用我国自主的T639分析场和FY-3B OLR资料,基于BCC第2代大气环流模式 (BCC_AGCM2.2) 系统的实时预报产品,发展了MJO和BSISO实时监测预测一体化业务技术,建立了ISV/MJO监测预测业务系统 (IMPRESS1.0),提供了指数文本产品、指数空间位相图、二维降水环流分析场等一系列实时业务分析产品,能够为国家级和省级气候中心延伸期预报提供客观定量化的参考依据,目前已投入实时业务运行,在全国气象业务系统中得到应用。监测情况对比和预报效果检验表明:

1) 基于T639和FY-3B OLR资料与基于NCEP和NOAA OLR资料以及国外业务单位同类产品具有很好的一致性,能够较为准确地表征MJO和BSISO的指数振荡和演变过程。对MJO事件的监测个例分析,进一步说明风云气象卫星监测的OLR与NOAA的监测结果更为吻合,而T639资料的850 hPa纬向风场在MJO模态上的投影略微偏弱于NCEP资料的监测结果。

2) IMPRESS1.0对MJO和BSISO事件都具有不错的预报能力:能在提前至少16 d给出未来MJO事件的发展演变和强度预报信息,且随着MJO事件的发展预报性能不断提高; 能够在一定程度上把握BSISO的主要模态及其向北传播的特征,具备10 d左右的预报技巧。在投入实时业务使用的2015年,IMPRESS1.0对MJO的实时业务预报技巧达到了18 d。由此可见,基于IMPRESS1.0的MJO/BSISO监测预测一体化业务产品可为制作延伸期预报提供重要的参考依据。

目前,基于T639和FY-3B OLR资料监测工作均是从2015年正式开始展开,对监测结果的进一步分析还需要更长时段的积累和对比。此外,还可以根据MJO/BSISO的自身特征,提供更加深入的动力学诊断分析和对我国低频强降温及强降水事件更有针对性的预报产品,以及通过改进初始化方案来提高模式的预报水平[38],这些都将在今后工作中加以开展。

| [1] | 国家气候中心.2008年初我国南方低温雨雪冰冻灾害及气候分析.北京:气象出版社, 2008. |

| [2] | Madden R A, Julian P R. Detection of a 40-50 day oscillation in the zonal wind in the tropical Pacific. J Atmos Sci, 1971, 28, (5): 702–708. DOI:10.1175/1520-0469(1971)028<0702:DOADOI>2.0.CO;2 |

| [3] | Madden R A, Julian P R. Description of global-scale circulation cells in the tropics with a 40-50 day period. J Atmos Sci, 1972, 29, (6): 1109–1123. DOI:10.1175/1520-0469(1972)029<1109:DOGSCC>2.0.CO;2 |

| [4] | Jeong J H, Kim B M, Ho C H, et al. Systematic variation in wintertime precipitation in East Asia by MJO-induced extratropical vertical motion. J Clim, 2008, 21: 788–801. DOI:10.1175/2007JCLI1801.1 |

| [5] | Kessler W S, Kleeman R. Rectification of the Madden-Julian oscillation into the ENSO cycle. J Clim, 2000, 13: 3560–3575. DOI:10.1175/1520-0442(2000)013<3560:ROTMJO>2.0.CO;2 |

| [6] | Fu X, Hsu P C. Extended-range ensemble forecasting of tropical cyclogenesis in the northern Indian Ocean:Modulation of Madden-Julian oscillation. Geophys Res Lett, 2011, 38: L15803. DOI:10.1029/2011GL048249 |

| [7] | Cassou C. Intraseasonal interaction between the Madden-Julian Oscillation and the North Atlantic Oscillation. Nature, 2008, 455, (25): 523–527. |

| [8] | 丁一汇, 梁萍. 基于MJO的延伸预报. 气象, 2010, 36, (7): 111–122. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.07.018 |

| [9] | Waliser D E.Predictability and Forecasting//Intraseasonal Variability of the Atmosphere-Ocean Climate System (2nd edn).Springer:Heidelberg, Germany, 2011. |

| [10] | Zhang C D. Madden-Julian Oscillation-bridging weather and climate. Bull Amer Meteor Soc, 2013, 94: 1849–1870. DOI:10.1175/BAMS-D-12-00026.1 |

| [11] | 王遵娅, 丁一汇. 夏季长江中下游旱涝年季节内振荡气候特征. 应用气象学报, 2008, 19, (6): 710–715. DOI:10.11898/1001-7313.20080610 |

| [12] | 吴俊杰, 袁卓建, 钱钰坤, 等. 热带季节内振荡对2008年初南方持续性冰冻雨雪天气的影响. 热带气象学报, 2009, 25, (增刊Ⅰ): 130–112. |

| [13] | Jia X L, Chen L J, Ren F M, et al. Impacts of the MJO on winter rainfall and circulation in China. Adv Atmos Sci, 2011, 28, (3): 521–533. DOI:10.1007/s00376-010-9118-z |

| [14] | 贾小龙, 梁潇云. 热带MJO对2009年11月我国东部大范围雨雪天气的可能影响. 热带气象学报, 2011, 27, (5): 639–648. |

| [15] | 林爱兰, 李春晖, 郑彬, 等. 6月MJO对广东降水调制与直接影响系统的联系. 应用气象学报, 2013, 24, (4): 397–405. DOI:10.11898/1001-7313.20130402 |

| [16] | Wang B, Xie X S. A model for the boreal summer intraseasonal ossciation. J Atmos Sci, 1997, 54: 72–86. DOI:10.1175/1520-0469(1997)054<0072:AMFTBS>2.0.CO;2 |

| [17] | Moon J Y, Wang B, Ha K J, et al. Teleconnections associated with Northern Hemisphere summer intraseasonal oscillation. Clim Dyn, 2013, 40, (11): 2761–2774. |

| [18] | Wang B, Lee J Y, Shukla J, et al. Advance and prospectus of seasonal prediction:Assessment of APCC/CliPAS 14-model ensemble retrospective seasonal prediction (1980-2004). Clim Dyn, 2009, 33: 93–117. DOI:10.1007/s00382-008-0460-0 |

| [19] | 齐艳军, 张人禾. 与中国东部天气气候相关的大气季节内振荡研究及业务应用. 热带气象学报, 2015, 31, (4): 566–576. |

| [20] | Wheeler M C, Hendon H H. An all-season real-time multivariate MJO index:Development of an index for monitoring and prediction. Mon Wea Rev, 2004, 132: 1917–1932. DOI:10.1175/1520-0493(2004)132<1917:AARMMI>2.0.CO;2 |

| [21] | Seo K H, Wang W, Gottschalck J, et al. Evaluation of MJO forecast skill from several statistical and dynamical forecast models. J Clim, 2009, 22: 2372–2388. DOI:10.1175/2008JCLI2421.1 |

| [22] | Zhu Z W, Li T, Hsu P C, et al. A spatial-temporal projection for extended-range forecast in the tropics. Clim Dyn, 2015, 45, (3): 1085–1098. |

| [23] | Vitart F. Evolution of ECMWF sub-seasonal forecast skill scores. Q J R Meteorol Soc, 2014, 140: 1889–1899. DOI:10.1002/qj.2014.140.issue-683 |

| [24] | Hudson D, Marshall A G, Yin Y H, et al. Improving Intraseasonal prediction with a new ensemble generation strategy. Mon Wea Rev, 2013, 141: 4429–4449. DOI:10.1175/MWR-D-13-00059.1 |

| [25] | Wang W, Hung M P, Weaver S J, et al. MJO prediction in the NCEP Climate Forecast System version 2. Clim Dyn, 2014, 42: 2509–2520. DOI:10.1007/s00382-013-1806-9 |

| [26] | Lee J Y, Wang B, Wheeler M C, et al. Real-time multivariate indices for the boreal summer intraseasonal oscillation over the Asian summer monsoon region. Clim Dyn, 2013, 40, (1): 493–509. |

| [27] | 宋连春, 肖风劲, 李威. 我国现代化气候业务现状及未来发展趋势. 应用气象学报, 2013, 24, (5): 513–520. DOI:10.11898/1001-7313.20130501 |

| [28] | 贾小龙, 陈丽娟, 高辉, 等. 我国短期气候预测技术进展. 应用气象学报, 2013, 24, (6): 641–655. DOI:10.11898/1001-7313.20130601 |

| [29] | 封国林, 赵俊虎, 支蓉, 等. 动力统计客观定量化汛期降水预测研究新进展. 应用气象学报, 2013, 24, (6): 656–665. DOI:10.11898/1001-7313.20130602 |

| [30] | 李清泉, 孙丞虎, 袁媛, 等. 近20年我国气候监测预测业务技术的主要进展. 应用气象学报, 2013, 24, (6): 666–676. DOI:10.11898/1001-7313.20130603 |

| [31] | 刘长征, 杜良敏, 柯宗建, 等. 国家气候中心多模式解释应用集成预测. 应用气象学报, 2013, 24, (6): 677–685. DOI:10.11898/1001-7313.20130604 |

| [32] | 贾小龙, 袁媛, 任福民, 等. 热带大气季节内振荡 (MJO) 实时监测预测业务. 气象, 2012, 38, (4): 425–431. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.04.006 |

| [33] | 任宏利, 吴捷, 赵崇博, 等. MJO预报研究进展. 应用气象学报, 2015, 26, (6): 658–668. DOI:10.11898/1001-7313.20150602 |

| [34] | Fu X H, Lee J Y, Hsu P C, et al. Multi-model MJO forecasting during DYNAMO/CINDY period. Clim Dyn, 2013, 41: 1067–1081. DOI:10.1007/s00382-013-1859-9 |

| [35] | Lin H, Brunet G. The influence of the Madden-Julian oscillation on Canadian wintertime surface air temperature. Mon Wea Rev, 2008, 137: 2250–2262. |

| [36] | Gill A E. Some simple solutions for heat-induced tropical circulation. Quart J Roy Meteor Soc, 1980, 106: 447–462. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

| [37] | Straub K H. MJO initiation in the real-time multivariate MJO index. J Clim, 2013, 26: 1130–1151. DOI:10.1175/JCLI-D-12-00074.1 |

| [38] | Ren H L, Wu J, Zhao C B, et al. MJO ensemble prediction in BCC-CSM1 (m) using different initialization schemes. Atmospheric and Oceanic Science Letters, 2016, 9, (1): 60–65. DOI:10.1080/16742834.2015.1116217 |

2016, 27 (6): 641-653

2016, 27 (6): 641-653