2. 福建省气象科学研究所, 福州 350001

对流云是我国南方夏季主要降水云系, 也是南方人工增雨的主要对象。为了尽快解决南方夏季对流云人工增雨的一些技术难题, 2000年安徽、福建、江苏、广西、湖南、贵州、浙江、江西等省和宁波市人影办 (科研所) 联合组成南方夏季对流云人工增雨技术研究协作组, 开展了南方夏季对流云人工增雨技术研究工作。研究工作依托《安徽省空中云水资源开发利用工程》建立了“江淮地区对流云人工增雨示范试验基地”。从2002年起在该基地系统地开展了南方夏季对流云人工增雨技术研究。

1 研究内容及技术路线研究内容包括:研究对流云云水资源分布、降水效率及其开发潜力; 研究试验区夏旱期天气系统演变特征, 给出主要天气系统发生、发展、演变的概念模型; 对不同类型对流云的云、降水宏微观结构及其演变规律开展系统观测分析并给出概念模型; 研究不同类型对流云自然降水机制和催化原理, 在此基础上制定出对流云人工增雨成套技术 (包括作业条件指标、播云方法、效果评估); 研制对流云人工增雨指挥系统。

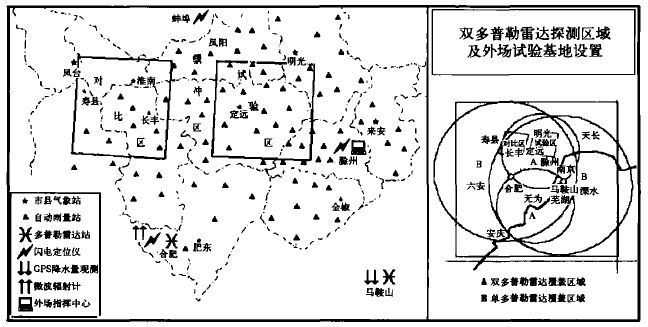

技术路线为:①建立以双多普勒雷达为主, 包括卫星遥感、双波长微波辐射计、加密探空、稠密地面雨量站, 雨滴谱等人工增雨综合监测系统, 对对流云的云水资源、降水效率、人工影响潜力, 对流云宏微观结构特征、生消演变、自然降水和人工催化机制等开展系统研究。②进行稳定的外场催化试验。试验区设在安徽省江淮流域, 地跨寿县、淮南、长丰、定远、凤阳、明光、滁州, 总面积为1.44万km2。根据双多普勒雷达 (即合肥新一代多普勒天气雷达和马鞍山多普勒天气雷达) 同步观测覆盖的面积情况, 取试验区总面积为7.25 ×103 km2, 其中目标区和对比区分别为2750 km2, 缓冲区为1750 km2。研究基地最近点距合肥雷达站和马鞍山雷达站分别约为42 km、38.5 km; 最远点分别约为136.5 km、194 km。试验区设置以下探测设备:多普勒雷达2部 (合肥为S波段、马鞍山为C波段); 自动雨量站:全部为自计雨量站 (影响区:1个/100~150 km2, 共19个。对比区和缓冲区:1个/150~200 km2, 分别为11个、7个); 雨滴谱观测点:6个, 其中固定2个, 移动4个 (车载自动雨量站); 双波长微波辐射仪1台 (合肥); 闪电定位仪 (合肥、滁州、蚌埠); 探空 (加密观测)(安庆、阜阳); GPS降水量观测 (宣城、马鞍山、黄山)(图1)。③外场试验采用成对对流云试验方案。对符合作业指标的成对对流云, 对其中一块进行催化, 另一块作对比。④将云宏微观观测研究和模式研究相结合, 开展各种研究。⑤采用统计分析、物理分析和数值模拟结合的综合评价方法评价催化效果。利用新一代天气雷达提供的产品估测对流云的总降水量, 以开展催化效果的统计分析。

|

|

| 图 1. 试验基地地理位置和探测仪器设置图 | |

2 2003年和2004年外场试验简况

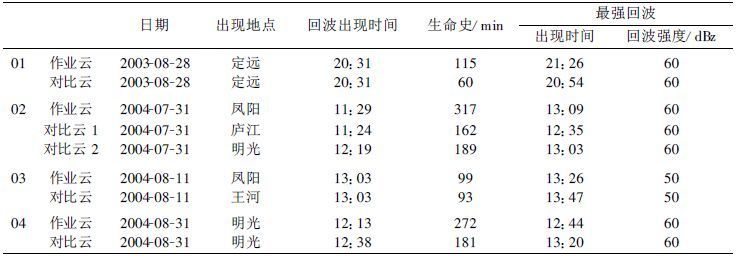

①获取符合催化作业条件的4对成对对流云作业样本, 详见表1。

|

|

表 1 2003年和2004年成对对流云人工催化一览表 |

②配合成对对流云试验, 在试验期开展雨滴谱观测 (跟踪对流云流动取样), 共获取191份雨滴谱样本。

③利用安徽和马鞍山双多普勒雷达开展对流云观测, 共取11对对流云资料 (从初始回波出现一直跟踪观测到消失)。

④对夏旱期间主要影响天气系统进行综合观测, 为建立典型影响天气系统概念模型作准备。

⑤为研究对流云云水资源和降水效率利用新一代天气雷达开展大量外场观测。

3 阶段性研究成果(1) 对流云云水资源和降水效率研究

①利用云和降水数值模拟估算对流云含水量

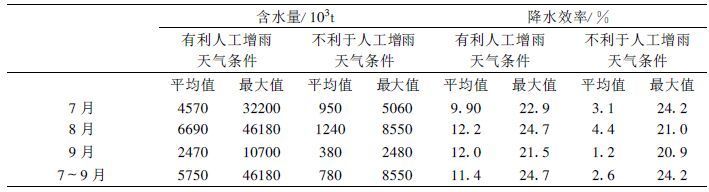

分别利用胡志晋二维积云模式对福建省37块降水性对流云进行模拟 (见表2) 和湖南省二维时变模式对湖南省426块对流云模拟分析夏季对流云含水量和降水效率 (见表3)

|

|

表 2 福建省冷云、混合云、暖云含水量和降水效率模式计算结果 |

|

|

表 3 湖南省有利和不利人工增雨天气类型条件下对流云含水量计算结果 |

表2和表3给出福建、湖南两地对流云含水量和降水效率, 虽然两地地理环境和影响天气系统不尽相同, 但仍可以看出:两地对流云含水量在106t, 最大达107 t, 湖南省对流云含水量大于福建省; 两地对流云降水效率不高, 湖南最大值不超过30%, 福建不超过35%, 可见两地对流云均存在人工增雨增大降水效率的潜力。

②安徽省和福建省利用新一代天气雷达分析对流云降水效率

安徽省人影办直接利用CINRAD提供的VIL值和地面稠密的雨量站网来计算对流云降水效率。研究中降水效率有两种定义:J 1=降雨量/(降雨量+VIL); J 2=降雨量/V IL。对2004年出现在安徽境内38个对流云进行分析表明, 第一种定义的对流云降水效率为15%~19%;第二种定义的对流云降水效率为13%~16%。可以看出不论那一种定义, 安徽省夏季对流云降水效率都很低。

福建省气科所和建阳雷达站利用2001年和2002年建阳新一代天气雷达提供的各种产品及对应台站自记雨量和自动气象站雨量资料建立降水和雷达产品关系, 并用这一关系估算对流云总降水量和降水效率。分析表明:利用CIN RAD的多种回波参数及其变化值建立起降水预测方程, 可提高预测精度; 单体对流云整个生命史总降水量为105 m3, 比多单体合并对流云小一个量级; 单体对流云降水效率明显低于多单体合并的对流云, 在成熟阶段前者平均为28.42%, 最高为36.13%, 而后者平均为38.42%, 最高达63.44%。

(2) 对流云雷达回波特征研究

福建、安徽、江西分别利用新一代天气雷达和“713”雷达分析夏季对流云雷达回波特征。结果表明:①对流性降水云约73%为单体, 且84%对流性降水云初始回波在0 ℃层以下, 表明夏季对流性降水云中初始降水粒子是液态; ②多单体对流性降水云其生命史、回波顶高、强度、水平尺度均强于单体对流性降水云; ③对流性降水云不同发展阶段液态水总量差异较大, 云顶高度超过0 ℃层的对流性降水云, 其液态水总量大于云顶高度低于0 ℃层高度的单体对流性降水云, 在发展—成熟阶段平均值为8.8 ×108 kg, 最大值是云顶高度低于0 ℃层高度的单体对流性降水云的3倍; 多个单体合并的对流云液态水总量极为丰富, 远大于单体对流性降水云。在发展—成熟阶段平均值达5.2 ×109 kg, 最大值超过1.6 ×1010kg, 是暖云单体最大值的2倍, 是云顶高度超过0 ℃层对流性降水云单体的4倍; ④水平流场分析得出对流云在初生阶段辐合辐散不明显; 随着对流云发展, 中低层出现弱的辐合, 发展—成熟阶段中低层以上 (约3.0 km以上) 辐合明显加强 (如多单体合并对流云在发展阶段正负速度差值达45.5 m/s), 高层出现强辐散; 消散阶段, 辐合明显减弱, 辐散加强, 中低层除对流云移动前方有弱辐合外, 整体为辐散。从径向速度垂直剖面图 (RCS) 看出, 在对流云发展阶段前方不断有入流气流进入云体, 同时有新生单体不断并入主体使对流云不断发展。

(3) 南方夏季干旱期间天气气候特征及人工增雨潜力研究

对近40年南方9个省 (市) 夏季天气系统降水特征、干旱时空分布等进行分析得出:造成南方7~9月干旱的主要天气系统为西太平洋副热带高压, 福建福州至漳州之间均受其影响, 干旱频率最高。湖南中部由于受副高和特殊地形造成的焚风效应的交替影响, 致使其成为中国南方降水最少、干燥度最大区。湖南西北部、贵州、广西等地虽然属湿润区, 但由于石灰融岩地质结构的地表保水能力差, 易形成干旱, 人工增雨的潜力较大。南方广西、贵州、湖南西北部、东南部山区, 江西赣南山区, 安徽皖南山区, 福建与浙江交界的沿海山区和江苏的苏北沿海, 对流云发展旺盛, 降水日数多, 降水量大, 人工增雨机会较多。

(4) 成对对流云人工增雨试验研究

2003年和2004年在江淮地区试验基地开展成对对流云人工增雨试验研究。对获取的4对成对对流云外场试验雷达资料初步分析表明:①在对流云强盛期后催化的对流云 (2004年8月1日) 与选择的未催化对流云比较无明显差别; ②其他催化云与对比云相比均发生明显变化, 主要是:生命史增长; 强/较强回波的平均面积增大或相当, 出现强和较强回波的时间增长; 回波平均面积增大; 云的总VIL平均值增大; 表征对流发展程度的回波顶高方面, 11 km以上面积统计中有平均面积增大、出现时间增长的结果, 在14km以上面积统计中则无明显的变化趋势。

由于对流云时空分布不均匀和演变的剧烈, 所得的研究成果是相当初步的, 有待于在工作中进一步完善监测系统, 继续开展3~5年稳定的外场试验以及对流云人工增雨试验, 获取一定数量的对流云宏微观结构、演变等资料, 研究出对流云人工增雨效果综合评价的方法, 以使对夏季对流云人工增雨技术研究和应用在深度和广度上满足日益增长的农业抗旱和水资源增蓄的强烈要求。

2005, 16 (3): 413-416

2005, 16 (3): 413-416