2020年7月29日,习近平总书记在首次全国研究生教育会议的重要指示中强调:“研究生教育在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有重要作用”。研究生教育被置于重要的战略位置,不仅反映了党和国家对推动研究生教育事业取得新发展的迫切需求,也指明了新时代我国研究生教育做好需求导向、创新引领及改革驱动的现代化治理任务。不断完善和落实研究生教育的现代化治理,已成为高等教育战略管理的重要内容,是实现我国从高等教育大国向高等教育强国跨越的应有之举[1]。在世界百年未有之大变局转型时期,研究生教育是应对大国博弈和全球竞争的重要压舱石,承担着培养学术创新型与实践创新型人才的重要使命。建设高质量研究生教育体系和打造卓越研究生教育,是新时代高等教育提出的明确要求,在从规模扩张走向高质量提升的转型时期,对研究生教育治理价值进行反思与重塑,指明未来发展行动方向,显得尤为必要和紧迫。

一、在国际秩序转型中审视研究生教育治理价值当下,全球经济处于滞变态势、知识更新疾如旋踵,基于知识体系建构的代表资产阶级意志的秩序结构,正试图通过科技裹挟的权能,以强制性和不均衡的方式扩张至国际社会。发达国家通过知识封锁、能力隔离与战略俘获,导致发展中国家形成对价值链的过度依赖而陷入“低端锁定”的困境[2]。在高等教育领域则是限制中国留学生赴美学习高科技,近年我国理工科类研究生申请赴美签证时多次被无理由拒签,西方的信任危机和保守主义正在摧毁传统国际秩序,一种新的全球治理价值和国际秩序亟待重塑。在国际秩序转型中,需要我们重新审视研究生教育治理价值。

(一) 国际化对中国研究生教育发展的历史意义回望历史,新中国的研究生教育起步晚、基础弱,无论在培养规模还是培养质量上,都远远落后于西方发达国家,不断向外输送留学生和提高国际化水平,成为我国研究生教育发展初级阶段必然的选择。新中国成立之初,我国高等教育全面学习苏联模式,研究生教育主要是为培养高校师资和科研人才,1949年至1965年,全国仅招收研究生2.34万人,其中毕业1.64万人[3]。由于没有学位制度的保障加上社会运动的冲击,1966年开始,研究生招生工作被迫暂停,十多年研究生教育的停滞,造成我国高层次人才严重匮乏、青黄不接[4]。统计数据显示,1949年新中国成立后至1976年,我国总共仅有8篇学术论文被《科学论文索引》(SCI)数据库收录[5],充分说明当时我国国际学术交流极度欠缺、科技力量整体薄弱并游离于世界教育科技体系之外。在邓小平“科学技术是第一生产力”的重要论断指引下,我们充分认识到与发达国家在教育与科技上有着巨大差距,这是制约中国现代化建设的关键因素。1978年,邓小平亲自倡导了研究生教育三大决策:恢复研究生教育、建立学位制度和大规模派遣留学生,为我国改革开放和社会主义现代化建设奠定了高层次人才培养的基础[6]。尤其是大规模派遣留学生的决策,弥补了我国当时研究生教育资源相对不足的状况,提高了研究生教育质量,培养了一大批具有国际视野、满足中国发展需求的高层次人才,这些人才在我国各行各业,尤其是科研院所的骨干力量,发挥了重要作用。2003年11月份,教育部开展的一项调查统计表明,84.29%的中国科学院院士、75.14%的中国工程院院士,教育部直属高校77.61%的正职校长、62.31%的博士生导师和47.77%的院系所负责人为留学归国人员[7]。

(二) 国际化与自主培养相结合是中国研究生教育治理的时代命题立足国内高质量发展战略转型需求,高等教育的学术话语体系亦面临主动解构与自主建构,国际化与自主培养相结合成为新时期我国高等教育学术研究与工作实践必然选择。四十多年来,在世界范围内的人才流动和国际交流,加速了我国嵌入全球话语体系并逐渐获得广泛认可。与此同时,我国研究生教育在规模、结构、质量和效益上实现了全面优化。2022年高等教育毛入学率59.6%[8],已经建成了世界上最大规模的高等教育体系,博士、硕士和学士学位授予比例由20世纪80年代的1:26:295变为1:10:63[9]。就研究生教育效益而言,我国科研产出、创新能力及人才水平显著提升。2021年高被引论文数为42920篇,排名世界第二位,是2012年的5.4倍;中国全球创新指数(Global Innovation Index-GII)排名由2012年的第34位上升至2022年的第11位,是世界各国中唯一持续快速上升的国家[10];中国人才全球竞争力指数(The Global Talent Competitiveness Index-GTCI)连续上升至2022年的第36位[11]。应当承认,我国的人才供给与产业需求在结构、质量、水平上仍存在一些不相适应的地方[12]。以人工智能为例,《中国人工智能人才培养白皮书》显示,目前人工智能行业人才缺口高达500万人,并且人才短缺将长期存在[13],高层次学术领军人才和高素质实践应用人才的匮乏导致自主创新能力不足及关键领域核心技术受制于人,削弱了我国的核心竞争力。

高质量转型背后的羸弱根基和现实隐忧渐露端倪,如何提升供给侧的人才培养与需求侧的社会需求间的适配性?在跟随和模仿已窒碍难行的当下,如何依靠科技自立自强、核心技术自主可控实现弯道超车?紧抓知识创新和创新人才的培养,才是建设人才强国的当务之急,才是抓住了现代化的关键和立国之本[14]。

二、中国特色研究生教育治理的时代特征与价值使命2019年2月,中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》,提出到2035年“建成服务全民终身学习的现代教育体系……高等教育竞争力明显提升……形成全社会共同参与的教育治理新格局”。可以说,教育治理不仅深刻体现在教育领域各个阶段的转型与发展中,也深植于高等教育领域的提档升级中,促进高质量转型与培养高素质人才业已成为新时代研究生教育卓越发展的重要价值理念。

(一) 高质量发展:中国特色研究生教育治理的时代特征党的二十大报告强调高质量发展是中国式现代化的本质要求及首要任务,突出了以中国式教育现代化加快推进研究生教育高质量发展的时代特征。报告同时提出16个聚焦国家关切和社会现实的发展战略,高层次人才培养是推动战略实施的重要力量和基础工程。从全国人才工作会议(2003年)到中央人才工作会议(2021年)形式上的转化,从人才优先发展(2013年)、人才引领发展(2018年)到人才引领驱动(2022年)内容上的深化,是人才强国战略驱动下研究生教育高质量发展理念不断深化的具体表现。如何定义研究生教育高质量发展?须基于研究生教育在经济社会乃至高等教育发展中的作用去识别。首先,以世界一流大学群体建设为目标。正如习近平总书记在清华大学考察时指出,“一个国家的高等教育体系需要有一流大学群体的有力支撑,一流大学群体的水平和质量决定了高等教育体系的水平和质量”。我国高等教育体系呈现“矮胖型”金字塔结构,缺少水平相当且各具特色的国际顶尖大学群体。其次,以一流学科集群建设为基础。“要下大力气组建交叉学科群和强有力的科技攻关团队,加强学科之间协同创新,加强对原创性、系统性、引领性研究的支持”,习近平总书记在北京大学师生座谈会上的重要讲话,对学科交叉推动科研创新寄予厚望。当下,分科过细导致学科间交叉联系松散、跨学科交叉融合深度不足问题依然严重。最后,以一流人才培养为关键。一流人才既包括科学家和顶级工程师,也包括各生产领域的高级技术工人,更包括兼具研究、开发和推广能力的复合型人才。但计划经济的痼疾在各级行政体制中仍然残存,高校与科研院所封闭的管理体制形成的知识、资源壁垒,不利于一流人才培养。

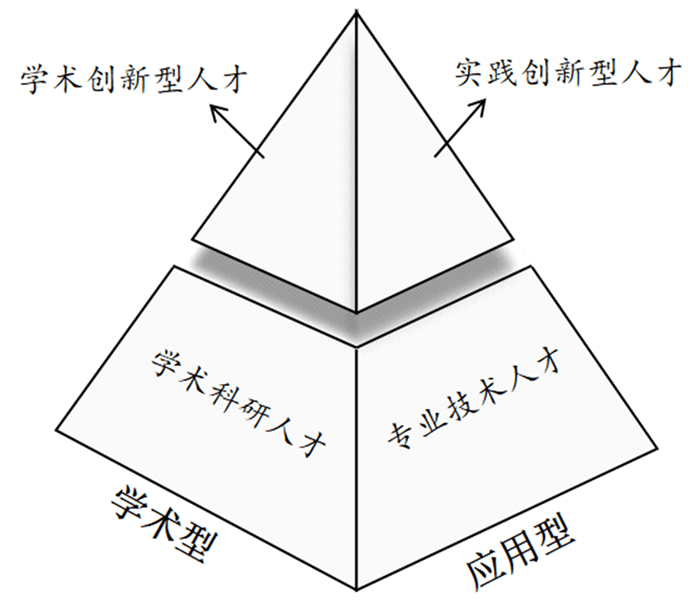

(二) 高素质人才:中国特色研究生教育治理的价值使命学术型、应用型与职业型教育间的张力形塑高等教育价值的经纬,研究生教育作为教育强国建设的制高点[15],承担着“学术型和应用型”中最高层次的人才培养,以新型举国体制秉承的科学发展范式来培养大批创新人才是新时代研究生教育治理的价值使命。明确战略人才的培养理念,聚焦战略人才培养的质量标准,是全面提高人才自主培养质量的应有之义。社会分工与经济发展,促进了学术型与应用型两种类型、学术创新型与实践创新型两类人才的旺盛需求,学术型人才是培养面向基础科学研究、创新知识与理论的人才,应用型人才是培养面向行业产业生产实践、创造技术与产品的人才。两类人才又由塔基和塔尖两部分组成(见图 1),学术型与应用型人才的塔基分别是学术科研人才与专业技术人才,对应的塔尖分别是学术创新型人才与实践创新型人才,后两者统称为复合型创新人才。进一步而言,学术创新型人才具备较高学术素养、较强原创精神及扎实科研能力,能够解决从0到1的知识原始创新问题;实践创新型人才具备扎实系统专业基础、较强实践能力及较高职业素养,能够破解关键核心技术攻关。新工科、新农科、新医科及新文科学术科研人才或专业技术人才通过学科交叉与专业优化,在政产学研用融合过程中促进创新能力的提升。然而,认识滞后、制度缺失、资源不足及环境失调导致的“起步难”“行动难”“落实难”“持续难”,仍是当前复合型创新人才培养过程中几道难跨的“坎”[16]。

|

图 1 两类人才塔形结构示意图 |

研究生教育治理嵌入政治、经济、文化等多个场域,多种要素的杂糅使其具备多重能力。基于知识生产模式转型审视研究生教育现代化治理,需要治理方向发生何种转向?人才培养核心素养产生何种分化?大学是以知识为基础建构起来的社会组织,知识是大学的本质属性和根本生存逻辑[17]。就此而言,有必要以知识为逻辑起点,寻求研究生教育治理的理论转向,探寻两类人才培养的新内涵。

(一) 学术语境下的知识生产大学是知识生产的主要殿堂。欧洲中世纪大学是学生与教师自治的社团组织,大学的教学活动围绕知识保存与传承展开。教学作为构成组织基本职能的重要单位,其影响力随着科研职能的确立亦有所减弱,承担着人才培养与科学研究的现代大学雏形出现于19世纪早期。1810年,洪堡在柏林大学推行高等教育改革,主张“大学自治、学术自由、教学与科研相统一”,把致力于追求永恒真理的科研活动看作是培养“完人”的最佳途径。

1994年,迈克尔·吉本斯(M. Gibbons)将此种专注于纯粹的学术研究的传统知识生产模式称为模式Ⅰ,“知识生产主要在一种学科的、主要是认知的语境中进行”[18]1,模式Ⅰ是一种以学科建制为组织依托、以学术规训为行动规则和以学术信仰为共同追求的大学知识生产模式[19]31-38。就此而言,大学以学科为单位培养大批研究型人才,通过开展纯思辨的学术研究活动增进知识生产,但研究主题的选取受到特定学术团体兴趣偏好的影响,知识功能被严格限定在“为求知而知识”界限内,知识生产及传播的场域限于本学科围墙内,处于教育金字塔顶端的研究型大学是传播知识与输送人才的主要场所。学术语境下的研究生教育治理主要是协调内部主体间的关系,无需除教师与学生之外的其他外部主体参与,同行专家对研究生论文质量的评价是衡量人才培养质量优劣的最佳标准,在重书本知识而轻实践经验的模式Ⅰ主导下的研究生教育,人才培养严重脱离了社会现实,并与社会生产生活若即若离而渐行渐远,使得大学成了“象牙塔”。

(二) 应用语境中的知识创造科技进步、经济发展及政治变革对人才需求剧增,大学的社会功能发生了根本性变化,现代大学社会服务的使命迫使其走出了“象牙塔”,人才培养的结构与内容也因应而变。科学研究的最终目的是为人类谋福祉,大学有责任对推动经济发展有直接作用的知识进行深入探究并实现其创新创造。大学与政府、产业的链接作为适应现实需要的有益尝试,促使知识生产从大学蔓延到社会并发展到一个新阶段,被称为“模式Ⅱ”。

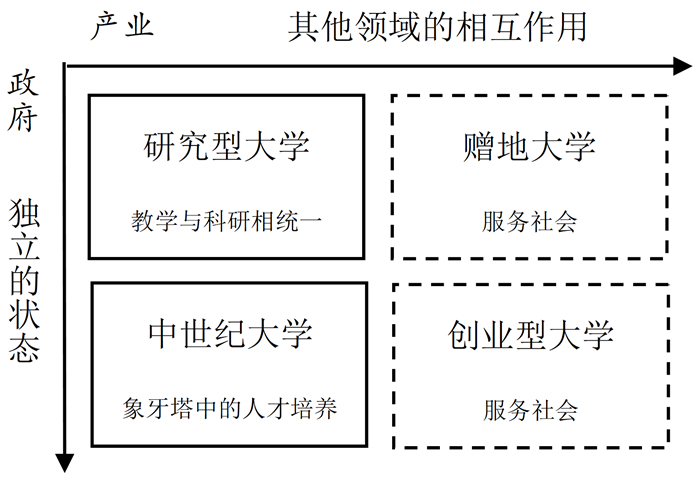

“不同于模式Ⅰ,模式Ⅱ中的知识则在一个更广阔、跨学科的社会和经济情境中被创造出来”[18]1,“是非等级、多元、跨学科、变化迅速的,它对多样化需求具有社会敏感性”[20]。研究型大学的自我调适使其性质和功能发生了深刻变化——从致力于教学与研究到同时也致力于经济发展、从基础研究转向应用研究,实现了从学到术、从理论到应用的转型。1904年,范·海斯(Charles Richard VanHise)提出威斯康星大学应为实现该州的改革目标服务,通过培养杰出的工农业应用型人才,发挥赠地大学服务社会的职能使命。20世纪后期形成的创业型大学将人才培养与科学研究的职能整合到与产业联系紧密的经济发展职能中(见图 2[21]),学术逻辑与应用逻辑的交叉融合加速了人才培养从单一学科走向跨学科,“知识研究者”的培养目标为“知识应用者”所取代,研究主题的选择由对知识意义的探求转为对知识潜在经济价值的挖掘。由于政府、企业、专家等多元主体的介入,研究生教育治理同时兼顾与内外部主体间的关系。

|

图 2 大学结构形态及职能使命的演进 |

知识经济时代的人才培养面临更复杂的社会环境和更迫切的国家战略需求,要求大学的知识生产实现更多主体的深度融合、更大效率上的优化整合以及更大程度上的集成创新[19]31-38。卡拉雅尼斯(Elias G. Carayannis)和坎贝尔(David F. J. Campbell)在三螺旋的逻辑基础上,将“社会”作为“第四维度”,形成大学-产业-政府-社会“四螺旋”创新生态系统,形成了知识生产模式Ⅲ。它是一个具有“多层次、多模态、多节点、多边体系”等特征的“知识网络”和“创新集群”[22],“强调大学、产业、政府、公众及社会之间协同创新,并以竞合、共同专属化和共同演进的逻辑机理驱动知识生产资源生成、分配和应用过程,最终实现知识创新资源动态优化整合”[23]。

模式Ⅲ实现了知识生产系统与公共利益间新的平衡,承认作为知识生产主体之一的公民在知识创新进程中的重要价值,在更广泛的社会范围内通过聚合多元主体并回应多元诉求,有效发挥不同主体的各自功能。大学处于以知识创造和技术创新为重点的创新网络的核心,在“超学科”组织中以学科交叉融合、团队资源整合方式开展复合型创新人才培养,通过建立实践中心、联培基地等产教融合平台协同培养实践创新型人才,通过设立国家实验室、国家重大科研项目等科教融汇平台协同培养学术创新型人才。

(四) 知识生产模式转型与人才需求的动态平衡关系三种知识生产模式孰轻孰重?新模式并非对原有范式的复演和追溯,而是在已有范式基础上对人才培养模式、人才评价标准及教育治理秩序的渐进重构。以学术型人才为培养目标的知识生产模式Ⅰ仍将存在并继续发展,这并不妨碍大学的使命从“理想”走向“功用”,应用型人才培养在全球范围内的紧缺,已成为知识生产模式Ⅱ不可逆转的大趋势。作为拔尖创新人才自主培养的“供给库”,从“扩展中”的大学到“被拉伸”的大学[24],知识生产的经济价值和社会价值在整个社会的弥散,是研究生教育治理在新时代的重要创见。

知识生产从“道”到“器”的发展历程,实则是实现社会发展需求侧与人才培养供给侧的动态平衡。其一,人才培养方式更加多元。相互交错的知识生产转型模式促使人才培养系统从传统口传相授的“师徒式”演变为学科专业交叉协同的“团队式”。其二,人才培养组织更加开放,基于单一学科领域趋同的人才培养路径被跨学科或超学科的人才培养组织取代。其三,人才培养质量评价方式更加多样,即从专注于成果数量到注重成果转化与促进经济和社会发展的贡献,由单一性的同行评议转向兼顾政府、教师、学生及社会等利益相关者的多样性评价。其四,人才培养模式更加动态。传统的人才培养模式主要是一种单向流动、单一过程及单独运作的线性模式,模式Ⅱ和模式Ⅲ则倡导一种非线性的、跨领域的并与多边主体建构联系的协同演化或创新模式(见表 1)。

| 表 1 三种知识生产模式与两类人才培养关系 |

现代大学转型必须在既定时间和空间范围内,巧妙地处理好大学的理想与现实、理论与实践、知识与行动的关系[25]。回应国家战略需求,承担培养面向未来适格且高水平人才的新任务,是重铸高等教育强国核心竞争力、加快推进研究生教育现代化治理的关键之举。以两类人才认知转变为逻辑起点、政府等四大主体协同行动为推力、适切的制度变革为保障,不断深化研究生教育治理能力现代化建设。

(一) 重塑两类人才在未来治理中的认知“知之愈明,则行之愈笃”。科学的思想方法和系统的思维能力是研究问题、解决问题的“总钥匙”[26],片面的、割裂的及封闭的人才培养观念,使人才供给结构与教育治理任务结构不相匹配,亟需提高不同主体对两类人才认知力。

1. 破除片面认知观,谋划人才分类培养策略学术创新型人才与实践创新型人才并不是非此即彼的对立两面,前者将应用性内隐于学术性属性中,后者将学术性内嵌于应用性属性中,二者都显示了学术性与应用性的不可或缺。对两类人才属性认知的滞后,导致教育行政部门和相关高校对其培养规格定位模糊。两类人才有无高下之分?学术创新型人才与实践创新型人才同等地位、同等重要。如何不高估、不低视、不畏难地科学看待,是一个从观念认知上需要正视的问题。一方面,对实践创新型人才内涵认知偏差导致其与学术创新型人才不对等的社会地位,陷入了被“矮视化”“窄视化”的困境。另一方面,复合型创新人才培养被畏难情绪左右,重理论轻应用的培养观念、重共性轻个性的培养模式,使人才在知识结构和专业能力培养上大同小异,远不能满足国家对拔尖创新人才的急迫需求。由此,一方面,合理提升实践创新型人才培养比重,完善两类人才培养结构。政府要健全涵盖制度、资源等要素的教育治理体系和运行管理机制,强化对两类人才的分类培养与保障,通过扩大实践创新型人才储备规模提升服务社会发展能力。另一方面,改革复合型创新人才培养模式,构筑研究生教育高质量发展的创新禀赋。高校要顺应知识转型的时代趋势,匹配学术创新型与实践创新型人才培养规格,更新前沿知识结构,开展全球顶尖学术跟踪和创新性科学研究,提高原始创新能力以实现关键领域核心技术自主可控。

2. 摒除割裂教学观,创新人才交叉培养路径研究生分类培养满足了不同行业部门对多样化人才的需求,过细的学科专业划分反噬了人才的适应性,造成培养模式与培养规律紊乱,人才供给与社会需求脱节。一方面,知识传授与能力塑造割裂。模式Ⅰ下“流水线”式的人才培养模式割裂了人才智力与其他方面能力,使学生成了被动接受知识的机器,知识也丧失了其应有的能动的社会作用。另一方面,知识创新与学科专业割裂。基于学科专业的知识细分阻碍了本学科的纵深分化、跨学科的渗透交叉及多学科融合创造,妨害了学术或应用研究向创新成果转化,致使人才培养难以匹配国家高质量建设的需要。其一,扭转灌输式培养模式,系统性重塑“以生为本”的培养理念。高校要从认识和实践上尊重人才培养主体地位,将“以学生发展为中心”的培养理念贯彻落实到教学管理各个环节,加快人才培养模式从知识传递与获取转向知识创生与创造,提升人才培养链与工作管理链的吻合度,使人才培养富有生长性。其二,优化学科专业布局结构,加大学科交叉的力度和深度,贯通政产学研用深度交融的创新渠道,提升人才培养链与知识创新链的贡献度,使人才培养富有内生性。

3. 打破封闭培养观,达成人才培养战略共识“钱—李之问”引人深思:我们该如何走好人才自主培养之路?《吕氏春秋·用民》有言:“壹引其纲,万目皆张”。从人才强国的战略高度和立德树人的使命高度,充分利用我国举国体制优势实现“纲举”,高位推动两类人才培养体系“目张”。其一,全力建设世界一流大学群体,引领研究生教育赋能现代化治理。世界一流大学要把教育视角投向现实社会,把培养焦点集中于问题解决,以国家战略、关键领域及社会重大需求为根本指向。同时,高校要超越自身的保守性,加强与社会的互动,提升两类人才的外部连通性。其二,新型举国体制是提高自主创新能力、加快复合型创新人才培养的理性选择。要充分运用新型举国体制的强大驱动力,激发高等教育规模的独特优势,对人才智力资源进行大规模开发,通过培养大批高素质人才发挥个体在知识传播、运用及创新中的作用,为加快创新型国家建设储备更多的人才战略资源。

(二) 审视政府等四大主体在未来治理中的行动“行之愈笃,则知之益明”。高水平人才自主培养难题的本质在于没有理顺研究生教育治理中政府等四大主体间的基本关系,这是研究生教育多元治理格局构建的前提。大学是一个社会职能多样且以智力劳动为基本属性的高度复杂的诸多利益相关者组织,需要高度重视调动多元利益相关者共同参与治理[27]。厘清多元主体间的角色关系,基于“四螺旋”创新语境加快创建研究生教育治理公共能量场,通过政府宏观管理、高校自主培养、市场社会积极参与的协同行动,激发利益主体间的活力。

1. 加快转变教育管理职能,提升政府人才培养统筹治理能力成功治理的关键在于政府对其他主体的有效整合以及对政策网络的有效管理[28]。在研究生教育治理格局中,政府承担“元治理”的主导角色,应处理好集权与分权的关系。在纵向上要加强从中央到地方研究生教育改革的顶层设计,用更高水准的战略规划引领教育治理发展思路,对人才培养的组织及制度进行宏观管理;同时深入推进管办评分离,向其他治理主体赋权,设立国家层面人才质量保障专门机构,吸纳智库专家有效参与,为政府决策提供专业化服务。在横向上要合理划分相关教育行政部门的权责关系,整合不同机构力量,统筹不同部门资源,设立独立于政府的第三方协调机构,提升人才培养外部质量保障的有效性。此外,在政策工具选择上应注重彰显协商共治的价值理念,通过政策制定、资源保障等服务方式贯穿人才培养的始终。

2. 遵循内外有别治理逻辑,重建大学自主培养多元力量平衡大学应遵循其内在逻辑并与现代社会相契合,重建大学变化中的力量平衡[29],内外结合提升研究生教育治理水平。大学内部治理强调自主办学能力,创新管理制度、改革培养模式是关键。未来技术学院的建设对于培养未来技术领军人才、培育一批前沿交叉科学和未来技术领域原创性成果、掌握未来关键核心技术、抢占未来科技发展先机具有重要的现实意义[30],如中国科学院大学未来技术学院以孕育未来技术、培养具备交叉学科背景人才为目标[31];北京航空航天大学未来空天技术学院通过对知识及技术元素创新,探索未来科技创新人才培养的实践路径[32]……大学外部治理着重与政府、市场及社会建立人才培养合作关系。政产学研用结合作为推动教育、科技、人才紧密融合的知识创新模式,将知识生产与各方利益紧密相连,高校不再充当学术创新型人才“蓄水池”的固定角色,而是根据产业技术需求,在知识流动过程中加快隐性知识向显性成果转化,通过多主体间的合作加快实践创新型人才培养。

3. 增强教育治理主体意识,构建市场社会协同培养的能量场福克斯(Charles J. Fox)和米勒(Hugh T.Miller)提出构建“公共能量场”的概念,“可以以各种方式由各种类型的参与者和参与方式积极地或消极地控制着”[33]。为了消解不同话语间的对抗性,人们以最真诚的态度、切合情境的意向性、积极参与的意愿以及实质性的贡献来保证话语的正当性。场内的参与者之间高度依赖并互相渗透,研究生教育治理就是这样一种能量场——场域内包括市场和社会在内的利益相关者基于自身的意向性参与决策,政府、高校之间的交互活动为人才培养注入能量,其价值旨涉呈现出民主化、多元化和理性化的特点。具体而言,市场与社会两大主体应增强人才培养的主体意识,主动关注国家相关政策动向并转变对人才固有的刻板印象,充分发挥第三方对人才培养质量的监督作用。另一方面,市场与社会要与具体的治理场域充分结合,通过积极建设政府授权的社会组织或第三方机构,有序参与研究生教育治理,形成创新人才培养常态化的公共能量场。

(三) 重构教育制度在未来治理中的能力制度具有对人和人的治理实践赋能的能力[34]。政府等四大主体间平等对话关系的形成是知识生产模式Ⅲ创建的基础,架构有力的制度结构保障四螺旋系统协同行动尤为必要。如何将制度赋能切实转化为人才培养各环节的实际效能,是基于制度衔接所建构起的制度矩阵要突破的关键。

1. 以数为据以智赋能,建立人才结构动态调整机制未来研究生教育在不确定性中寻求发展,迫切需要具备沟通协作、创新创造及解决复杂问题能力的高层次人才,现有的教育教学模式尚存差距。面对数智时代人机融合的常态,充分发挥教育数字化重要突破口作用,借助生成式人工智能与大模型等新兴手段撬动两类人才培养工作的系统性变革,着力推动研究生教育治理体系信息化建设。一方面,以人工智能赋能人才培养,以技术驱动倒逼研究生教育改革,推动人才培养方式变革,加快形成“研究生教育+X”新范式;另一方面,统筹建立数智化管理平台,为研究生教育治理提供海量数据支撑。通过加强人才培养信息纵横联动,提高人才供给与市场需求匹配度,精准配置人才培养教育资源。即以智能化推进数字转型,提高两类人才培养的精度。

2. 以评促改以评助培,完善多样人才培养质量标准多样化的评价标准旨在引导不同层次类型的高校差异发展、不同层次领域的人才分类培养。分类并不代表学校办学层次及人才培养质量的高低,而是在满足社会对大学功能多元化需求的基础上,引导高校明确办学定位、优化学科结构,形成办学特色并促进差异化发展。以评价制度改革完善多样化人才培养质量标准,是研究生教育高质量发展的必由之路。对人才培养质量的评价,应设置不同的指标权重,在观测点上充分凸显出两类人才的个性特征。对于学术创新型人才的评价,要秉承原创性原则,以学术贡献为导向,考量其服务国家战略发展能力以及完成国家重大纵向课题成效;对于实践创新型人才,科研成果的应用性和推广性是评价的重点,以技术突破和产业创新为导向,考察其辐射区域经济发展及完成行业企业横向课题的实效;二者都以创新价值、社会贡献以及支撑服务国家重大战略需求为导向,同时更加注重国际化。即以两类人才教育评价改革为牵引,匹配国家对高层次人才培养的质量高度。

3. 立足本土面向世界,推进人才培养对外交流机制自主培养强调立足本土、自立自强,培养面向世界、面向未来的拔尖创新人才。强调自主培养并非故步自封,而是紧扣知识生产模式Ⅲ对人类福祉的关注,超越国家、地区的时空边界,将人才培养拓展到人类命运共同体视域,使其成为一种全球共通的政策行动。应紧密围绕“一带一路”建设对大批跨文化高层次专门人才的迫切需求,加强我国研究生教育国际化能力建设。从宏观研究生教育多边合作战略布局,到中观政府、高校及企业等多边合作实践开展,再到微观高校师资队伍建设、特色课程设置等方面的完善,将跨文化教育融入学科知识传授的专业教育中,打造国际化与中国特色相结合的研究生教育。通过开展实质性的国际学术交流与科研合作,积极参与全球研究生教育治理,培养胜任“一带一路”建设要求的各类人才。即以国际化开阔全球视野,拓展两类人才培养的广度。

| [1] |

姚志友, 仇苗苗, 董维春. 战略管理视角下研究生教育治理体系和治理能力研究[J]. 学位与研究生教育, 2020(5): 13-20. |

| [2] |

胡大立, 黄虞. 知识封锁、能力隔离、战略俘获与低端锁定效应形成实证研究[J]. 科技进步与对策, 2019(15): 59-67. |

| [3] |

王战军, 于妍, 王晴. 中国研究生教育发展: 历史经验与战略选择[J]. 研究生教育研究, 2020(1): 1. |

| [4] |

赵沁平. 社会发展的需要改革开放的成就: 中国学位与研究生教育50年发展回顾[J]. 学位与研究生教育, 1999(5): 3-8. |

| [5] |

中国科学信息研究所. 2008年度中国科技论文统计结果[Z]. 北京: 中国科学信息研究所, 2009.

|

| [6] |

赵沁平. 研究生教育领域仍需摸着石头过的三条河[J]. 研究生教育研究, 2019(1): 1-2. DOI:10.3969/j.issn.2095-1663.2019.01.001 |

| [7] |

蒋凯, 许心. 缩小知识差距: 邓小平出国留学教育思想的内核与贡献[J]. 复旦教育论坛, 2014(4): 14. |

| [8] |

教育部发展规划司. 2022年全国教育事业发展基本情况[EB/OL]. (2023-03-23)[2023-04-18]. http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2023/55167/sfcl/202303/t20230323_1052203.html.

|

| [9] |

王战军. 中国学位制度实施四十年[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2021: 305.

|

| [10] |

周洪宇. 加快建设教育强国、科技强国、人才强国[J]. 红旗文稿, 2023(5): 24-28. |

| [11] |

INSEAD. Global Talent Competitiveness Index[EB/OL]. (2023-08-16)[2022-11-03]. https://www.insead.edu/global-talent-competitiveness-index.

|

| [12] |

刘献君, 赵彩霞. 在融合中生长: 应用型人才培养路径探索[J]. 高等教育研究, 2022(1): 79-85. |

| [13] |

姚凯. 不断强化制造强国的人才支撑[N]. 光明日报, 2023-03-27(07).

|

| [14] |

刘复兴. 高质量教育体系与人的全面发展[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2022: 122.

|

| [15] |

洪大用. 扎根中国大地加快建设研究生教育强国[J]. 学位与研究生教育, 2019(3): 1-7. |

| [16] |

吴庆宪, 樊泽恒. 多维度谋求创新人才培养新突破[J]. 中国大学教学, 2012(2): 77-79. |

| [17] |

聂永成. 知识生产模式转型视角下的大学治理结构变革[J]. 国家教育行政学院学报, 2019(9): 46-75. |

| [18] |

迈克尔·吉本斯, 卡米耶·利摩日, 马丁·特罗, 等. 知识生产的新模式: 当代社会科学与研究的动力学[M]. 陈洪捷, 沈文钦, 等译. 北京: 北京大学出版社, 2011.

|

| [19] |

白强. 大学知识生产模式变革与学科建设创新[J]. 大学教育科学, 2020(3): 31-38. |

| [20] |

安东尼·史密斯, 弗兰克·韦伯斯特. 后现代大学来临?[M]. 侯定凯, 赵叶珠, 译. 北京: 北京大学出版社, 2010: 176.

|

| [21] |

Etzkowitz H. Innovation in Innovation: The Triple Helix of University-Industry-Government Relations[J]. Social Science Information, 2003, 42(3): 293-337. |

| [22] |

Carayannis E G, Campbell D F J. Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix Innovation Systems: 21st -Century Democracy, Innovation, and Entrepreneurship for Development[M]. New York: Springer, 2012: 3.

|

| [23] |

武学超. 模式3知识生产的理论阐释——内涵、情境、特质与大学向度[J]. 科学学研究, 2014, 32(9): 1297-1305. |

| [24] |

诺沃特尼, 斯科特, 吉本斯. 反思科学: 不确定性时代的知识与公众[M]. 冷民, 等译. 上海: 上海交通大学出版社, 2011.

|

| [25] |

王建华. 我们时代的大学转型[M]. 北京: 教育科学出版社, 2012: 324.

|

| [26] |

本报评论部. 研究问题、解决问题的"总钥匙"(人民观点)——推进党和国家各项事业的科学思想方法[N]. 人民日报, 2023-09-01(05).

|

| [27] |

眭依凡, 王改改. 大学治理体系与治理能力现代化: 高质量高等教育体系建设的必然选择[J]. 中国高教研究, 2021(10): 8-13. |

| [28] |

孙柏瑛, 李卓青. 政策网络治理: 公共治理的新途径[J]. 中国行政管理, 2008(5): 106-109. |

| [29] |

龚怡祖. 大学治理结构: 建立大学变化中的力量平衡——从理论思考到政策行动[J]. 高等教育研究, 2010(12): 49-55, 60. |

| [30] |

林健. 未来技术学院建设: 未来技术领军人才培养[J]. 清华大学教育研究, 2021, 42(1): 40-50. |

| [31] |

刘继安, 李岳璟, 丁黎. 未来技术人才培养: 挑战与体系重构——基于中国科学院大学未来技术学院的案例研究[J]. 高等工程教育研究, 2021(2): 22-31. |

| [32] |

韩钰, 郑丽娜, 张江龙. 未来科技创新人才培养: 逻辑思路与路径探索[J]. 高等工程教育研究, 2023(2): 32-37. |

| [33] |

查尔斯·J·福克斯, 休·T·米勒. 后现代公共行政——话语指向[M]. 楚艳红, 曹沁颖, 吴巧林, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2002: 106.

|

| [34] |

范国睿. 教育治理的战略: 教育治理现代化的未来之路[M]. 北京: 教育科学出版社, 2021: 006.

|

2024

2024