20世纪90年代以来,专业博士学位在美国、英国、澳大利亚、新西兰等多国快速扩散,成为世界研究生教育领域一个不可忽视的重要现象[1]。这一时期世界范围内专业博士学位的规模扩张和模式变迁相辅相成。一方面,越来越多的国家看重专业博士学位对知识经济的重要价值和贡献,纷纷引入专业博士学位。专业博士学位规模不断扩大,学位种类逐步扩展,涵盖的领域增多,学科内部专业学位博士项目分类渐趋细化[2]。另一方面,以美、英、澳等国为代表,其专业博士学位在代际嬗变中经历了“实践转向”[3],更加凸显了“专注于将研究以反思的方式嵌入到专业实践中”的本质特征[4],由此逐渐摆脱了合法性危机,走出了人才培养质量的洼地,实现了高质量发展。因此有学者指出,专业博士学位在20世纪90年代正式兴起且变得更加成熟[5]。

发展专业学位博士生教育,对于服务国家重大发展战略、支撑和引领我国经济社会发展意义重大。与美国、英国、澳大利亚等先发国家相比,我国专业学位博士生教育起步晚,发展相对缓慢[6],当前招生数占博士研究生招生总规模不足一成,与最高层次的应用型人才需求存在明显差距[7]。2020年国务院学位委员会、教育部印发《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》,提出大幅增加专业博士招生数量[8]。2022年国务院学位委员会、教育部印发《研究生教育学科专业目录(2022年)》和《研究生教育学科专业目录管理办法》,将专业学位提升至与学术学位并重的位置[9],未来在规模和种类上的扩大是发展的必然。于此同时,由于对学术学位及国外专业学位博士生培养在制度、模式和标准上的依赖,专业学位博士培养目标和结果不完全统一[10],长期存在着“同质化”“矮化”“窄化”三大阻碍质量提升的“绊脚石”[11], 特色不明显、质量不高也成为学界长期讨论的议题。当下,面对经济社会快速发展对高层次应用型专业人才的巨大需求,我国的专业学位博士生教育无论是规模、质量和品质都有巨大的提升空间,未来必须走高质量发展道路。

国外专业博士学位的实践转向离不开反思性实践认识论的影响,而现有研究大都围绕国外专业博士学位的发展历程、动力因素、具体经验等方面展开,甚少深入分析其背后的理论支撑和发展理念。如此容易导致实践中亦步亦趋,难以掌握专业学位博士生教育的发展精髓。因此本研究重点关注反思性实践认识论对当代专业博士学位研究生教育的价值,力求从现实案例和理论本身汲取经验,为我国专业学位博士生教育高质量发展提供参考。

二、反思性实践认识论的现实案例作为知识经济背景下全球博士生教育改革的产物,专业博士与传统哲学博士或学术型博士有着不一样的目标定位。众多学者从理论上对专业博士学位和哲学博士学位之间的区别做了阐释,具代表性的如Bourner等提出哲学博士学位旨在培养“专业研究人员”,专业博士学位寻求培养“研究型专业人员”[12]。Fink引入吉本斯的知识生产模式理论,认为哲学博士的培养与知识生产模式1相适应, 而专业博士教育的兴起与知识生产模式2密切相关[13]。然而大量研究结果显示,早期专业博士学位和哲学博士学位的区别更多停留在理论层面,实践中两种学位几乎无法区分。美国在教育、公共卫生、心理学领域开设的专业博士学位在设立之初充满了学术气息,与哲学博士之间界限模糊[14]。而澳大利亚的专业博士学位也由于未能兑现最初的承诺和预期,一度面临“死亡话语”[15]。反思性实践是由美国当代著名教育家、哲学家唐纳德·舍恩(Donald Schon,1930—1997)提出的一种对研究与实践之间的关系重新进行审视与评估的新的认识论。下述三个案例集中展现了反思性实践对于破解专业博士学位的质量危机发挥的重要指引作用。

(一) 卡内基教育博士改革行动1920年,哈佛大学首创教育博士学位(Ed.D.)时,其培养目标定位为教育实践工作者,以实践性为鲜明特点,发展学生的教育专业能力。然而在长期的实践过程中,教育博士项目对哲学博士有着极强的路径依赖,二者在目标定位、培养模式和评价方式等方面严重趋同。这种理论设想和实践效果之间的背离使得教育博士被贴上了“注水博士”“二流博士”“哲学博士的赝品”等标签而面临合法性危机[16]。为了使教育博士成为真正意义上的实践性特色鲜明的专业博士学位,美国于2007年发起了“重塑教育博士卡内基行动” (the Carnegie Project on the Education Doctorate, CPED),又称“卡内基教育博士计划”。CPED以培养“学术实践者”为目标,强调实践在教育博士学位项目中的核心地位,重视基于实践的问题研究和为了实践的培养理念[17],注重学生在获得专业理论知识的同时,更应获得立足于实践之基解决教育问题的能力。以此确立的五项改革议题分别是:培养应用研究型人才、构建特色化“实践型”教学模式、注重“实践型”理论探究、创建“实践型”实验室、探索“实践型”毕业论文[18]。尤其是在学术研究和学位论文的要求方面,CPED将学术研究的起点从理论空白转向实践难题,强调教育博士的学位论文是对一个实践问题的全面深入和反思性的研究,使学生养成行动研究的习惯[19]。

(二) 专业博士学位的代际嬗变英国和澳大利亚的专业博士学位项目在20世纪90年代快速发展。由于植根于与哲学博士类似的学术传统,英、澳两国的专业博士学位也饱受特色不明显、与哲学博士区别不大的争议和诟病。一项对澳大利亚全国专业博士学位研究调查的项目显示,在研究选题的类型、研究方法等实质性问题上,哲学博士与专业博士之间并无差异。且没有一个专业学位项目中可以找到学生工作场所、雇主或其他职业关系对其研究选题有所贡献的证据,专业博士明显缺乏与行业或职业的深入联系[20]。学者Maxwell等认为大多数早期专业博士只是与哲学博士结构性不同而已,仍囿于狭隘的学科中心,学术仍然是主导。他们将第一代专业博士学位的实质概括为“哲学博士+课程”模式。从舍恩的观点来看,它们基于一种顺序哲学,研究以单向关系应用于实践。

世纪之交,英、澳两国出现了以“混合课程+专业实践”模式为特征的第二代专业博士学位项目。混合课程由Alison Lee等学者提出,代表一种“三位一体”的模式。如图 1所示,专业博士学位学习者的活动场正是其所在的专业领域、工作场所和大学的交叉点(P/W/U),在这里工作场所的现实情况、专业知识的提高以及大学的严谨性正在以新的关系结合在一起[21]。第二代专业博士学位更加符合从业者在实践中创建和使用知识,也更大程度地反映了舍恩的建构主义知识观——研究和实践以循环或螺旋关系共存:实践产生新知识,而新知识又会影响实践的变化。

|

图 1 专业博士混合课程(LEE, A., GREEN, B. & BRENNAN, M. 2000) |

世纪之交,英国和澳大利亚进一步发展出一种通用的DProf学位(Doctor of Professional Studies or Professional Practice)。这些项目不局限于特定专业或学科,而是采用跨学科、以学习者为中心的研究和发展计划,成为高级从业者专业发展和解决复杂工作问题的工具,因此可以统称为以工作为基础的博士学位(Work-based doctorates),被认为是第三代专业博士学位的代表[22]。以工作为基础的博士学位表明专业博士学位的发展越来越强调通过研究课题与实践联系的重要性,强调实践在新知识生产和实践发展中的中心地位,预示着“高等教育课程中基于工作的学习时代的到来”[23]。

支撑基于工作的学习的理论是一系列发展的哲学, 具体的影响来自反思实践、行动学习和行动研究等[24]。对当前实践的反思,根据博士水平标准对以往经验的评估以及在工作中采用反思性方法,是DProf的关键方面[20]。首先,以工作为基础的博士学位其重点可以描述为“实践即研究”,意味着博士工作的原始贡献是通过实践本身产生的,而不是通过一项必然被分离为“研究”的活动产生的。其次,专业博士学位更加强调从业者通过反思、观察和实践实验,在工作环境中构建和重新解释知识的作用[25],它通常关注的是如何解决工作场所的“邪恶问题”,或者通过跨学科实践的整合,产生实践智慧和新见解,这些智慧和见解通常与现实生活实践的“沼泽洼地”而非技术领域的“硬高地”相关[26]。

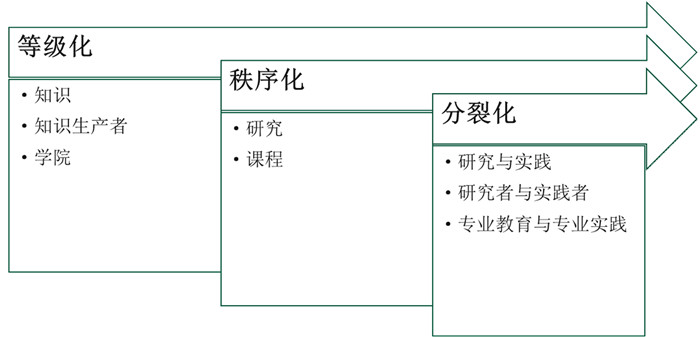

三、反思性实践认识论的理论回观 (一) 产生背景20世纪80年代,长久以来高度依赖专业的美国社会陷入了专业知识和专业教育的双重信心危机之中[27]7。舍恩将危机的根源归因于在美国社会和大学占支配地位的技术理性认识论。技术理性认为,一个专业的系统化知识基础需要具备专精化、界限明确、科学化与标准化四个基本属性,其中标准化尤为重要。基础科学由于其学术性或严谨性最高,其产生的知识地位越高,建立在基础科学的基础之上的应用科学次之,专门技能沦为末流。如图 2所示,以专业知识等级化为起点,产生了专业教育和专业知识信心危机的链式反应[27]24-26。

|

图 2 技术理性认识论主导下专业知识与专业教育信心危机的产生 |

首先,专业知识等级化导致知识生产者和学院的地位等级化:科学知识越基础、越普遍,生产这些知识的人们在学术上的地位就越高;研究者的角色不仅区别于实践者,且通常比实践者更加优越;普通学院和专业学院各有分工、地位高低不同。进而,研究和专业课程的秩序化。在专业知识的应用方面,基础科学的应用产生了应用科学,应用科学则产生了诊断和解决问题的技术,又转而应用于服务的实际活动。专业学院规范课程的排序也与之对应,运用理论和技术的技巧以解决具体问题则被置于学生学习过相关的科学之后。最终,研究与实践、研究者与实践者、专业教育与专业实践的分裂化。研究以一种体制化的方式从实践中分离出来,并通过研究者与实践者之间的“交换关系”与真实的专业实践相联系。研究者进行基础科学与应用科学研究,并由其中衍生出诊断与解决实践问题的基础,实践者则提供问题给研究者做研究,并检验其研究结果的效用。专业学院则不断通过“学术漂移”将学术向基础科学靠拢以争取占据更高地位,而专业学院与基础科学越靠拢,专业学院就与专业实践越分离。最终,专业实践因为同时失去了专业教育与研究的支持,而变得无效;专业教育则由于与专业实践的分离,也变得没有意义[28]。

(二) 基本内涵技术理性认为,严谨的专业实践者通过运用系统的、倾向于科学的知识中的理论与技术,解决结构良好(well-formed)的工具性问题[27]4。然而自20世纪60年代以来,实践情境不断变化的特质——复杂性、不确定性、不稳定性、独特性和价值冲突性正逐渐成为专业实践界的核心[27]15。舍恩批判技术理性习惯于关注处于干爽高地的、结构良好的问题,认为在真实世界里呈现在人们面前只不过是杂乱而模糊的情境,这些模糊区域恰恰是专业实践的核心。

在对建筑师、心理治疗师、工程师、规划者和管理者等实践工作者的实际作为进行长期追踪与观察后,舍恩运用“行动理论”确立“实践中的知识”的立场,并提出了“行动中反映”的核心概念,由此作为实践者的实践行动乃实践知识的发生处的立论依据。他秉持建构主义的探究立场,认为“实践者对于探究的立场就是他对于真实世界恶的态度”,颠覆了技术理性的“研究—知识—实践”的顺序逻辑,把技术实践本身具有的能力和技艺作为专业知识的出发点,形成“研究—知识—实践”之间循环逻辑的论证(详见表 1)。

| 表 1 反思性实践认识论和技术理性认识论的比较 |

反思性实践认识论作为一种域外思想理论,自传入以来对我国的教师教育、教师专业发展以及课程教学等领域的研究产生了一定的影响,但却鲜有研究从专业教育的角度对其进行梳理和借鉴。在研究的适切性方面,舍恩的反思性实践认识论与专业学位博士生教育的契合性主要体现在以下几个方面。

(一) 相同的专业教育语境反思性实践认识论是舍恩在对建筑师、心理治疗师、工程师、规划者和管理者等实践工作者(practitioner)进行长期追踪与观察后提出的。他所关注的专业,并非大学里设置的学科专业类别,也非普通的职业,而是专门化的职业(profession),属于“有学问的职业”。而作为最早发展专业博士学位的国家,职业专业化运动一直是美国专业博士学位的主要推动力量[29]。如果一个学位所对应的职业领域专业化程度不高或还没有达到专业化的水平,那么该专业学位的专业性也是要打折扣、面临危机的[30]。专业博士学位大多数都是为了给专业中经验丰富的资深从业者提供基于研究的职业发展,经常表现为反思性实践[31],其重点是专业实践和实践知识的生成[32]。在我国当前的专业学位教育体系中,专业博士学位位于最顶层,具有明确的专门职业导向性。因此不难理解,舍恩所指涉的专业教育与本土语境中的专业学位教育是相对一致的[33]。

(二) 相似的专业教育背景对技术理性不良后果的批驳为审视我国当下专业学位博士生教育发展问题提供了一种思路。我国高校同样长期受技术理性认识论的支配,这种单一的价值取向不仅没能在认识层面给予专业博士学位以重视,而且在实践过程中还形成了以大学为主体、以学科为中心、以科研为核心的学术型博士培养体系,造成专业学位博士生培养条件与能力的桎梏。从培养条件来看,长期以来占比较大的学术学位博士生培养模式使得培养单位在课程、师资等方面都围绕学术型学位的发展需求进行布局,对专业学位博士生的培养具有强大的惯性和现实的能力短板。尽管近些年来专业博士学位发展加速,但是在三十余年的发展历程中,也陷入了与先发国家相似的“培养目标与培养结果不一致”的困局之中,存在着认知惯性之忧、培养趋同之忧、教育质量之忧和学历通道之忧[34]。以上问题均可以看作是最高层次的专业教育低效的表现。同时,我国经济社会的快速发展对于高层次应用型专业人才的需求日益增长,不同专业领域实践问题的复杂性和困难性也在与日俱增,更加凸显了专业教育与专业实践之间不匹配的矛盾。

(三) 较强的理论解释能力作为一种博士级别的学位,发展知识是专业博士学位的题中应有之义。只是专业博士并非将研究本身视为目的,而是将研究服务于专业实践和专业从业者的发展。因此在专业学位博士生的培养过程中,处理好科学研究、专业实践和专业知识三者之间的平衡是关键。反思性实践认识论正是一种对研究与实践之间关系重新进行审视与评估的新的实践认识论,是对专业中知识、实践和研究之间复杂、整体关系的论述。在价值层面,反思性实践认识论基于行动理论所确立的“实践中的知识”立场颠覆了旧的认识论基础,有利于我们重视专业博士学位在知识经济背景下的重要价值,强化其与学术博士学位类型不同但地位相同的认知,破除专业博士学位低学术型博士一等价值的危机。在方法层面,师生一方面可以沿着舍恩提出的反映层级——“设计、设计的叙事、关于设计叙事的反思、对叙事反思的反思”开展对话[29]105-106,以提升专业课教学的反思实践性;另一方面,如表 2所示,舍恩总结出四种具体形态的供学习者在实践场外进行的“反映性研究”[27]243-254,可以提高实践者行动中反映的能力,帮助学习者调适自身作为研究者和从业者的角色冲突。

| 表 2 “反映性研究”的四种类型 |

反思性实践认识论蕴含着“做中学”“基于工作的学习”“实践即研究”的理念,要求专业学位博士生的工作、研究和学习场域深度融合,在真实情境中进行研究与学习,提高解决复杂问题的能力。可以从以下几方面着手,凸显专业博士学位的实践性,实现我国专业学位博士生教育高质量发展。

(一) 培养反映的实践者发达国家专业博士学位改革的经验表明,目标定位不清晰、培养特色不明显、质量标准模糊的链式反应阻滞了专业博士学位高质量发展。对人才培养出口目标不清、定位不准、把关不严是专业博士学位学术化问题的根源[35]。因此对专业博士学位的目标进行精准定位是首要任务。专业博士学位旨在培养“研究型专业人员”, 即具有行动研究和实践反思能力的专家型专业工作者[36]。专业博士学位获得者一方面需要具有应用研究的能力,其研究成果具有专业独创性,能够为专业领域的具体实践做出重大贡献。更为重要的是他们能够引发实践的实质性完善和变革。从反思性实践认识论的视角来看,即培养“反映的实践者”,他们能够通过反思实践发展专业知识、解决专业问题并获得实践智慧和实践能力。他们用探究的精神审视真实世界,用现场实践的方式从事探究工作。研究能力和实践能力在“反映的实践者”身上是一体两面的存在。

(二) 开设反思性实践课课程学习是专业学位博士生培养的重要手段。调查显示,我国高校对专业学位博士生的教学主要采用以教师讲授为主,以知识传授为本的传统教学方式[37]。这对于专业实践能力的作用是非常有限的,且容易产生理论与实践相脱节的问题。专业学位博士生培养需加强课程建设,凸显专业学位课程的实践性。舍恩提出的反思性实践课是一种人与人之间密切交往的经验,学生的做中学、与辅导教师和同学的互动、背景学习、情感投入等是主要组成部分,核心在于“在做和辅导过程中学习”[29]144-156。专业学位博士生的课程可以更多采用探究式教学法、项目教学法,同时增加案例讲解、实习实验、研讨课程的比重,引导学生从真实的工作场景中提炼真问题,提升理论与实践互动的思维能力。以学习者的实践需求为导向,加强院际合作以打造跨学科、跨学院的课程体系。邀请不同职业背景的专业人士进课堂现场教学,探讨行业发展热点、新兴技术运用、个人职业生涯发展等现实问题。在课程的考核要求上,可以用调研报告、案例分析、工作总结等来代替单一的课程论文形式。

(三) 推进基于工作的学习理论上讲,专业学位博士生对其职业背景下的现实问题感兴趣,使得专业博士课程内容能够直接应用于实践,促进个人的专业知识与研究能力发展[38]。而现实中,工学矛盾突出导致学习投入不足成为专业学位研究生面临的重要挑战[39]。“工”与“学”之间之所以产生矛盾,一方面在于没能将学生的工作和博士教育建立有机的关联,工作内容与学习内容相脱节,工作场所和学习场所相分离。另一方面则在于某些培养环节安排过于生硬,缺乏灵活性,学生的学习缺乏自主性和自由度。而在基于工作的学习中,工作和学习是同时进行的。学习者主要在工作场所学习,将工作与学习紧密结合起来,形成学习者、高校和企业三方共同参与的学习模式[40]。以DProf为代表的第三代专业博士学位的成功,证明了扎根于真实的工作环境中,在组织或者职业共同体中进行,对学习者在项目中取得成绩具有重大影响[19]211。因此,可以在专业学位博士生培养中引入基于工作的学习理念。一方面通过校企合作设计基于工作的课程,使学习者通过对工作体验过程中因素的反思而获得自我发展的机会。另一方面可以利用在线学习平台、虚拟现实技术等提供丰富多元的课程资源,丰富学生的学习形式,提升学生学习的自主性和自由度,从而缓解工学矛盾。需要注意的是,基于工作的学习以工作实践的反思为中心,同样强调对学习过程的指导。通过关系性反思过程建立关系,与更有经验的人和促进者一起反思,安全、支持和免责的环境以及促进者的素质是促进反思的重要因素[41]。因此,推进基于工作的学习需要落实校外导师的指导责任。作为学生反思实践的促进者,校外导师需在工作过程中帮助学生明确自身的角色和期望,促进学习者理解并鼓励对话,为学生的专业发展、反思性实践树立榜样。

(四) 开展项目式研究专业博士学位注重研究专业领域中的实践问题,重点是在实践中提高知识,强调专业能力的提升和专业知识生产的独创性[35]。其开展研究的基本逻辑为基于专业实践领域需要解决的实际问题, 提出研究选题, 努力将原创性贡献用于改进专业实践和发展专业实践知识[42]。因此,在研究项目的类型上,专业学位博士生的科研训练可以充分依托横向科研项目开展应用研究。一方面,横向项目研究成果能最大程度满足企业的实际需求,是研究生教育与产业发展的重要结合点[43]。另一方面,学习者在与产业界人士的互动中也能提升人际沟通、团队领导与合作等专业能力。可以采用“订单式”的培养模式,由企事业单位推荐候选人、提出技术需求、报送科研项目并与高校达成按需培养的正式协议,采取定制化的个人培养方案。在研究成果方面,可以借鉴国外用作品集、公文包以及实践创新成果的形式代替冗长、单一的学位论文[44]。

| [1] |

王世岳, 沈文钦. 教育政策的跨国学习: 以专业博士学位为例[J]. 复旦教育论坛, 2018, 16(4): 94-100. |

| [2] |

罗英姿, 李雪辉. 国外专业学位博士生教育: 历程、问题与启示[J]. 学位与研究生教育, 2020(3): 71-77. |

| [3] |

Pauline Armsby, Carol Costley. Editorial[J]. Studies in Continuing Education, 2019, 41: 2, 135-140. |

| [4] |

李雪辉, 罗英姿. "沼泽"还是"高地": 专业学位博士生教育发展误区探析[J]. 复旦教育论坛, 2020, 18(1): 53-58. DOI:10.3969/j.issn.1672-0059.2020.01.009 |

| [5] |

Helen Wildy, Sanna Peden, Karyn Chan. The Rise of Professional Doctorates: Case Studies of the Doctorate in Education in China, Iceland and Australia[J]. Studies in Higher Education, 2015, 40: 5, 761-774. |

| [6] |

张炜, 李春林, 张学良. 发展博士专业学位研究生教育的借鉴与探索[J]. 学位与研究生教育, 2021(10): 28-33. DOI:10.16750/j.adge.2021.10.005 |

| [7] |

李伟, 闫广芬. 我国专业学位研究生教育发展的回溯与前瞻[J]. 高校教育管理, 2021, 15(3): 92-103. DOI:10.13316/j.cnki.jhem.20210416.009 |

| [8] |

国务院学位委员会, 教育部. 国务院学位委员会教育部关于印发《专业学位研究生教育发展方案(2020-2025)》的通知[EB/OL]. (2020-09-30)[2023-03-18]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/202009/t20200930_492590.html.

|

| [9] |

国务院学位委员会, 教育部. 国务院学位委员会教育部关于印发《研究生教育学科专业目录(2022年)》《研究生教育学科专业目录管理办法》的通知[EB/OL]. (2022-09-13)[2023-03-18]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_833/202209/t20220914_660828.html.

|

| [10] |

罗英姿, 李雪辉. 专业学位博士研究生培养的路径依赖及其优化[J]. 学位与研究生教育, 2018(5): 55-60. DOI:10.16750/j.adge.2018.05.011 |

| [11] |

刘亚敏, 曾田. 专业学位研究生教育的独特性和关键点——基于校内学术导师主动转型的追问[J]. 武汉科技大学学报(社会科学版), 2022, 24(5): 574-580. DOI:10.3969/j.issn.1009-3699.2022.05.014 |

| [12] |

Tom Bourner, Rachel Bowden, Stuart Laing. Professional Doctorates in England[J]. Studies in Higher Education, 2001, 26: 1, 65-83. |

| [13] |

Dieter Fink. The Professional Doctorate: Its Relativity to the PhD and Relevance for the Knowledge Economy[J]. International Journal of Doctoral Studies, 2006(1): 35-44. |

| [14] |

王东芳, 赵琦琪. 美国专业学位博士生教育: 历史回顾、基本属性与主要争议[J]. 学位与研究生教育, 2021, 344(7): 76-85. |

| [15] |

Alison Lee, Marie Brennan, Bill Green. Re-imagining Doctoral Education: Professional Doctorates and Beyond[J]. Higher Education Research & Development, 2009, 28: 3, 275-287. |

| [16] |

褚艾晶. "教育博士"培养的合法性危机——基于美国现实面临的问题与挑战[J]. 复旦教育论坛, 2008, 33(3): 70-74. |

| [17] |

谢冉, 李文婷. 卡内基教育博士计划: 背景、成就与启示[J]. 学位与研究生教育, 2015(4): 72-77. |

| [18] |

魏玉梅. 美国"卡内基教育博士改革行动"成效研究之审视[J]. 比较教育研究, 2016, 38(7): 98-105. |

| [19] |

李云鹏. 美国"重塑教育博士卡内基行动"及其启示[J]. 学位与研究生教育, 2012(6): 63-67. |

| [20] |

大卫·鲍德, 艾莉森·李. 博士生教育的变迁[M]. 蔺亚琼, 译. 北京: 北京理工大学出版社, 2019: 253, 213.

|

| [21] |

Tom Maxwell. From First to Second Generation Professional Doctorate[J]. Studies in Higher Education, 2003, 28: 3, 279-291. |

| [22] |

Carol Costley, Stan Lester. Work-based Doctorates: Professional Extension at the Highest Levels[J]. Studies in Higher Education, 2012, 37: 3, 257-269. |

| [23] |

Lee-Ann Fenge. Professional Doctorates-A Better Route for Researching Professionals[J]. Social Work Education, 2009, 28: 2, 165-176. |

| [24] |

王文礼. 第三代专业博士学位阐析——基于工作的博士学位[J]. 黑龙江高教研究, 2015(10): 1-5. |

| [25] |

Stan Lester. Creating Original Knowledge in and for the Workplace: Evidence from a Practitioner Doctorate[J]. Studies in Continuing Education, 2012, 34: 3, 267-280. |

| [26] |

Stan Lester. Conceptualizing the Practitioner Doctorate[J]. Studies in Higher Education, 2004, 29: 6, 757-770. |

| [27] |

唐纳德·A. 舍恩. 反映的实践者: 专业工作者如何在行动中思考[M]. 夏林清, 译. 北京: 教育科学出版社, 2007.

|

| [28] |

王军. 舍恩反思实践专业教育理论及其当代价值[J]. 黑龙江高教研究, 2021, 39(8): 13-19. |

| [29] |

Felly Chiteng Kot, Darwin D.Hendel. Emergence and Growth of Professional Doctorates in the United States, United Kingdom, Canada and Australia: a Comparative Analysis[J]. Studies in Higher Education, 2012, 37: 3, 345-364. |

| [30] |

石中英. 论专业学位教育的专业性[J]. 学位与研究生教育, 2007(1): 7-11. |

| [31] |

朴雪涛. 英国专业博士学位教育发展的特征及启示[J]. 教育研究, 2005(5): 77-82. |

| [32] |

Morley M, Petty N J. Professional Doctorate: Combining Professional Practice with Scholarly Inquiry[J]. British Journal of Occupational Therapy, 2010, 73(4): 186-188. |

| [33] |

陆德梅. "反思型执业者"的培养——唐纳德·舍恩的"反思性实践"理论及其对专业学位教育的影响[J]. 复旦教育论坛, 2009, 7(6): 31-35. |

| [34] |

华春燕. 专业学位研究生教育高质量发展: 价值、隐忧与前瞻[J]. 国家教育行政学院学报, 2022(6): 28-35. |

| [35] |

刘进, 葛浩, 林松月. 专业博士学术化: 挑战与应对——基于对282篇博士学位论文的文本分析[J]. 学位与研究生教育, 2022, 354(5): 48-53. |

| [36] |

袁广林. 专业博士培养目标定位: 研究型专业人员[J]. 学位与研究生教育, 2014, 264(11): 1-5. |

| [37] |

李雪辉, 顾剑秀, 罗英姿. 专业学位博士生培养模式的双元性创新[J]. 中国农业教育, 2019, 20(3): 45-54. |

| [38] |

姚林, 王建梁. 三重视角下的英国专业博士学位教育发展研究[J]. 清华大学教育研究, 2018, 39(4): 81-86. |

| [39] |

杨启亮. 专业学位研究生教育中的工学矛盾[J]. 高等教育研究, 2008, 159(5): 57-61. |

| [40] |

侍建旻. 基于工作的学习模式对高校继续教育的启示[J]. 江苏高教, 2009, 143(1): 141-143. |

| [41] |

Marshall T., Keville S., Cain A., Adler J.R.. Facilitating Reflection: a Review and Synthesis of the Factors Enabling Effective Facilitation of Reflective Practice[J]. Reflective Practice, 2022, 23: 4, 483-496. |

| [42] |

李拓宇. 知识生产、学科演化与专业博士学位[J]. 高等工程教育研究, 2019(5): 132-138. |

| [43] |

俞继仙, 林承焰, 李兆敏. 高校横向科研项目的育人价值——基于工程类专业学位研究生培养视角[J]. 学位与研究生教育, 2022, 352(3): 51-56. |

| [44] |

Maxwell T W, Kupczyk-Romanczuk G. Producing the Professional Doctorate: the Portfolio as a Legitimate Alternative to the Dissertation[J]. Innovations in Education and Teaching International, 2009, 46: 2, 135-145. |

2023

2023