2. 中国教育科学研究院, 北京 100088

我国博士生教育发展的历史较短,20世纪80年代才进入实质发展阶段,中国第一批博士研究生入学在1978年,共18人。但是我国博士生教育发展很快,目前已经成为名副其实的研究生教育大国。根据2020年教育统计数据,我国在校博士生(包括专业学位博士)为466,549人,招生数为116,047人,毕业生数为66,176人。当前世界处于百年未有之大变局之中,新一轮科技革命和产业革命加快重塑世界,各国之间综合国力的竞争进一步加剧,而综合国力竞争说到底是人才竞争,研究生教育,尤其是博士生教育承担着培养优秀高层次人才的重任。2020年7月习近平总书记对研究生教育工作作出重要指示,强调各级党委和政府要高度重视研究生教育,推动研究生教育适应党和国家事业发展需要,坚持“四为”方针,瞄准科技前沿和关键领域,深入推进学科专业调整。在这样的背景下,研究美国博士生教育的学科结构变化以及背后的调节机制,对我国调整博士生教育的学科结构具有一定的借鉴价值。

一、美国博士生教育学科的结构变化美国的博士生教育被世界各国广泛认为是高质量的,大量的国际学生选择在美国大学攻读博士学位就是明证。在2022 US News世界大学排行榜中,美国的大学在总体排名中领先,前四名高校都被美国包揽。[1]在前十名的大学中美国独占八个席位;在前50名大学中,美国的大学有25所,占据了一半的位置。在前100名大学中,有43所高校都来自美国,接近半数,美国大学的强势地位显而易见。

美国博士生教育的学科结构变化即美国按研究领域划分的博士学位获得者的人数的变化。这里的博士学位指研究型博士学位或哲学博士(PhD)及其同等类型的博士学位,代表着美国教育体系中最高的学术资格,不包括专业博士学位。研究型博士学位不是授予学生获得博士候选人资格所需的初步的高级研究,而是授予成功完成了独立的研究,以博士论文(论文)的形式呈现的。

在美国的高校,研究生学习是使用领域结构(Field Structure)进行分类和组织的,中国高校使用的是学科结构。以康内尔大学为例,领域是由来自多个部门的教职员工组成,他们围绕共同的知识兴趣聚集在一起,可能来自不同的校园或学院。研究生被录取到研究领域,在每个领域内,他们选择主要和次要学科,即研究兴趣或研究方向,还可以跨领域、跨部门甚至跨学科。经济学领域的学生可以将来自工业和劳动关系、土木和环境工程、社会学以及更传统的经济学和管理学的教师纳入其特别委员会。例如,经济学研究生领域包括以下领域:政策分析与管理(人类生态学院)、应用经济与管理(农业与生命科学学院)、劳资关系(劳资关系学院)、管理(约翰逊管理研究生院)、土木与环境工程(工程学院)、社会学(文理学院)、经济学(文理学院)。[2]

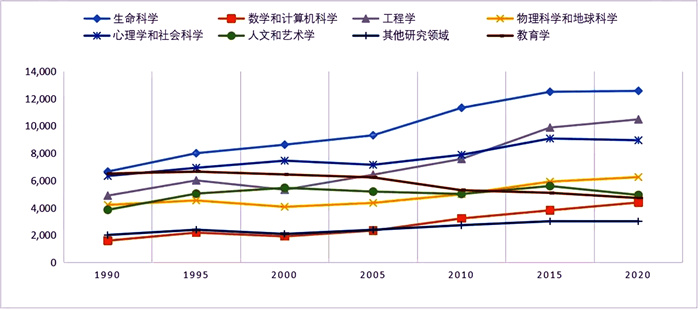

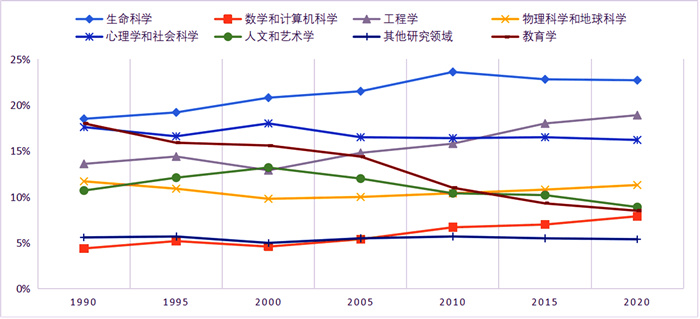

1990—2020年间,美国按主要研究领域划分的博士学位获得者的数量以及占所有博士学位获得者的比例都发生了很大的变化:

生命科学、数学和计算机科学、工程学增长较快。在1990—2020年间,生命科学、数学和计算机科学、工程学3个研究领域的博士学位获得者的数量增长最快,其博士学位获得者的数量占当年博士学位获得者总数量的比例也在不断上升。生命科学的博士学位获得者的数量从1990年的6, 655个,到2020年增长到12, 561个,年均增长率为2.14%,其博士学位获得者的数量占当年博士学位获得者的总数量的比例持续上升,从1990年的18.5%升到2020年的22.7%,其在所有学科领域中所占比例从1990年的第1名到2020年仍保持在第1名。数学和计算机科学的博士学位获得者的数量从1990年的1, 597个,到2020年增长到4, 392个,年均增长率为3.43%,其博士学位获得者的数量占当年博士学位获得者的总数量的比例持续上升,从1990年的4.4%上升到2020年的7.9%,其在所有学科领域中所占比例从1990年的第8名到2020年提升到第7名。工程学的博士学位获得者的数量从1990年的4, 894个,到2020年增长到10, 476个,年均增长率为2.57%,其博士学位获得者的数量占当年博士学位获得者的总数量的比例持续上升,从1990年的13.6%上升到2020年的18.9%,其在所有学科领域中所占比例从1990年的第4名到2020年提升到第2名(见图 1)。

|

图 1 1990—2020年美国主要研究领域的博士学位获得者的数量变化 |

物理科学和地球科学的增长速度和比例基本稳定。物理科学和地球科学的博士学位获得者的数量从1990年的4, 212个,到2020年增长到6, 247个,年均增长率为1.32%,其博士学位获得者的数量占当年博士学位获得者的总数量的比例仅略有上升,从1990年的11.4%上升到2020年的11.8%,其在所有学科领域中所占比例从1990年的第5名到2020年提升到第4名。

心理学和社会科学、人文和艺术学、其他研究领域的博士学位获得者的数量虽然小幅度增长,但是所占比例却略有下降。心理学和社会科学的博士学位获得者的数量从1990年的6, 331个,到2020年增长到8, 946个,年均增长率为1.16%,其博士学位获得者的数量占当年博士学位获得者的总数量的比例缓慢下降,从1990年的17.6%下降到2020年的16.2%,所占比例从1990年的第3名到2020年仍保持第3名。人文和艺术学的博士学位获得者的数量从1990年的3, 854个,到2020年增长到4, 939个,年均增长率为0.83%,但是其博士学位获得者的数量占当年博士学位获得者的总数量的比例却略有下降,从1990年的10.7%下降到2020年的8.9%,其在所有学科领域中所占比例从1990年的第6名,到2020年提升到第5名。其他研究领域的博士学位获得者的数量从1990年的2, 013个,到2020年增长到3, 006个,年均增长率为1.35%,但是其博士学位获得者的数量占当年博士学位获得者的总数量的比例略有下降,从1990年的5.6%下降到2020年的5.4%,其在所有学科领域中所占比例从1990年的第7名到2020年下降到第8名。

教育学降幅较大。教育学的博士学位获得者的数量从1990年的6, 509个,到2020年下降到4, 716个,年均增长率为-1.07%,其博士学位获得者的数量占当年博士学位获得者的总数量的比例持续快速下降,从1990年的18.0%下降到2020年的8.5%,其在所有学科领域中所占比例从1990年的第2名到2020年下滑到第6名(见图 2)。

|

图 2 1990—2020年美国主要研究领域的博士学位获得者数量占获得者总数的比例变化 |

1990—2020年间,美国按主要研究领域划分的博士学位获得者发生了很大的变化,是因为其背后有一套较为完整的调节机制在发挥作用,主要包括政府引导,高校自主招生,市场自发调节。

(一) 调节机制 1. 政府宏观引导在美国,教育主要是州和地方的责任,联邦政府历来在教育中扮演着次要的角色。冷战刺激了联邦教育全面立法的第一个例子是美国国会在1958年通过了《国防教育法》,该法案的内容包括支持向大学生提供贷款,改善中小学的科学、数学和外语教学,提高研究生奖学金、外语和地区研究以及职业技术培训。1965年《高等教育法》授权联邦政府为高等教育提供援助,包括为有需要的大学生提供经济援助计划。美国教育部是美国政府的内阁级部门,于1980年5月4日开始运营。今天,教育部运营的项目涉及教育的各个领域和水平,包括为1200多万大学生提供补助金、贷款和勤工俭学援助。[3]

联邦政府主要通过财政手段引导博士生研究领域的结构调整,包括助学金、奖学金、贷款、勤工俭学等。州和联邦政府长期以来一直为高等教育提供大量财政支持,但是近年来,它们各自的贡献水平发生了显著变化。从历史上看,各州向高等教育机构和学生提供的援助份额远远超过联邦政府:1990年,各州对每个学生的资助几乎比联邦政府多出140%。然而,在过去的二十年里,特别是2008年金融危机以来,随着国家投资的下降,各级政府的支出趋于一致,但是在对高校的一般用途支持方面联邦投资却在增长,这主要是由基于需求的佩尔助学金财政援助计划的增长推动的。因此,联邦政府和州政府对高等教育机构和学生提供的拨款的差距已大大缩小,2015年州政府资助每个学生的金额仅比联邦政府的资助高出12%。[4]高等教育总体上只占联邦支出的一小部分,例如,2017财年,高等教育资金占联邦总支出(3.98万亿美元)的比例为2%;而高等教育在州预算中是第三大类别的支出,为7千8百万美元,仅次于中小学教育和医疗补助计划两个类别。随着联邦政府对高等教育的拨款数量越来越多,联邦政府根据国家战略需要、科技革命、产业升级、就业市场的反馈,通过财政手段来引导博士生研究领域的结构调整,变得越来越重要,但是仍然不占主导地位。美国联邦政府和各州政府在博士生教育研究领域的结构调整机制中发挥的作用有限,政府层面通过颁布法案、给予政策优惠和拨款等方式,对研究生培养规模和学科结构进行宏观调控。[5]84

2. 高校自主招生美国博士生教育研究领域的结构变化与美国博士生教育招生制度有着密切的关系。美国的研究生招生体制是“按需招生”,使用“经费约束”。美国高校拥有完全的研究生招生自主权:联邦政府、州政府和高校层面一般不参与研究生招生计划制定,而由各院系根据自身经费情况自主拟定招生计划。一般情况下,只要研究生导师的科研课题经费充足,就可以招收研究生,没有名额限制。[6]当然各院系根据自身经费情况自主拟定招生计划,也不是说可以随意扩招,还需要依据社会需求来制定招生计划和名额。高校为了保持和提高自己的学术声誉,通常结合自身师资、经费等配套资源的水平,较为谨慎地确定和调整招生规模和培养计划,不会盲目扩招。[5]85

理查德·弗里曼(Richard B. Freeman)认为,美国学术劳动力市场的供求调节机制同样遵循普通劳动力市场中供给和薪酬之间形成的蛛网调节模型, 即美国高校会根据学术劳动力市场的供求状况, 灵活调整博士培养的数量与规模, 维持博士供求的均衡状态。[7]美国高校招收博士研究生兼具市场化和社会化的特点,它是根据社会需求和自己的财力来调整博士生的招生数量和研究领域的结构。例如,2019年10月芝加哥大学宣布将限制人文和社会科学系、社会服务管理学院(SSA)和神学院的博士生数量。新的限制旨在减少博士生辍学和缩短学生获得学位的时间的额外变化,包括更加重视教学。这些变化是基于芝加哥大学教务长丹尼·迪尔麦(Daniel Diermeier)办公室于4月发布的一份研究生教育委员会报告中提出的建议。[8]

3. 市场自发调节在人才市场上就业率的高低直接影响学生攻读博士学位的专业选择。在任何时候,某些研究领域的博士学位获得者的就业市场都会比其他研究领域更好。尽管所有研究领域都倾向于遵循通常反映经济状况总体趋势的模式,但毕业时的明确承诺(即获得录用信)可能会受到许多因素的影响。

自2000年以来,在生命科学、物理科学和地球科学以及工程学领域,包括博士后职位(博士后)在内的博士学位获得者获得明确承诺的比例在下降,在2014年至2016年期间达到最低点,但此后有所反弹。2020年,在数学和计算机科学、心理学和社会科学领域,获得明确承诺的博士生比例达到了过去20年的最高点(每个领域76%)。非科学与工程领域也从2014—2016年的低点回升。2020年在科学与工程领域,数学和计算机科学领域获得明确承诺的博士学位获得者为76.4%, 心理和社会科学领域获得明确承诺的博士学位获得者为75.6%,物理科学和地球科学领域获得明确承诺的博士学位获得者为69.7%,工程领域获得明确承诺的博士学位获得者为68.4%,生命科学领域获得明确承诺的博士学位获得者为66.6%。2020年在非科学与工程领域,教育领域获得明确承诺的博士学位获得者为72.5%,人文和艺术学获得明确承诺的博士学位获得者为59.4%,其他非科学与工程领域获得明确承诺的博士学位获得者为77.2%。

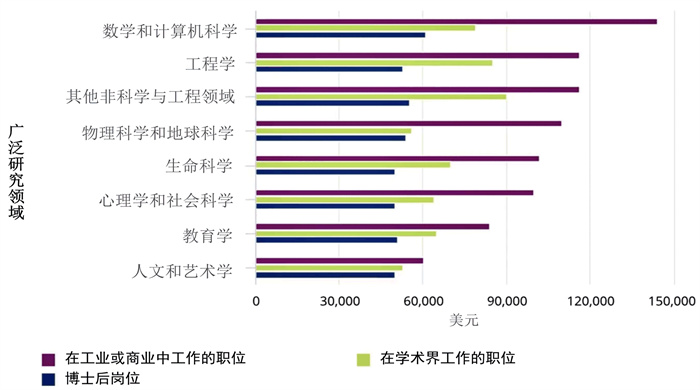

2020年,已经明确承诺未来一年内在美国从事博士后或其他工作的博士获得者报告的基本年薪将因他们的研究领域和所从事的职位类型而有所不同。在每个领域,承诺在工商界工作的博士学位获得者的预期薪资中值将高于同期的博士后和学术人员。几乎所有广泛研究领域的博士后的薪资中值都相对相似,从5万美元到5.5万美元不等。数学和计算机科学博士后是个例外,他们的平均工资为6.1万美元。工程学博士和其他非科学与工程领域(如工业或商业)博士的平均年薪最高(分别为8.5万美元和9万美元)。在工业或商业职位中,数学和计算机科学专业的学生平均工资最高, 为14.4万美元(见图 3)。[9]

|

图 3 按职位类型和广泛研究领域划分,在美国有明确承诺的博士学位获得者的预期基本年薪中位数: 2020年 |

从获得明确承诺的博士获得者的基本年薪情况,可以分析出美国博士生教育研究领域的结构变化的一个因素——研究领域博士获得者的基本年薪越高,该领域的博士学位获得者的数量就增长得快;反之,研究领域博士获得者的基本年薪越低,该领域的博士学位获得者的数量就增长得慢,甚至负增长。例如,数学和计算机科学的博士学位获得者的平均工资最高,其数量从1990年的1, 597个,到2020年增长到4, 392个,年均增长率为3.43%,其博士学位获得者的数量在当年博士学位获得者的总数量的比例持续上升,从1990年的4.4%上升到2020年的7.9%。由此可见,就业市场的好坏影响着博士生研究领域的结构变化和学生攻读博士学位的专业选择。而且,学生攻读博士学位的专业选择也影响博士生研究领域的结构,一般来讲,学生申请攻读博士学位的专业和学科的人数越多,越能表明学生看好这些专业和学科的就业前景,未来这些专业和学科就可能扩招;学生申请攻读博士学位的专业和学科的人数较少,这些专业和学科就可能被缩招或停招。

(二) 影响美国博士生教育学科的结构变化的主要因素影响美国博士生教育学科结构变化的主要因素包括政治、经济、文化、科技进步和产业升级、学生选择和留学生等,因为在前面的调节机制中已经分析了政府、学生选择,所以下面重点分析科技进步和产业升级、经济和留学生对博士生教育学科的结构变化的影响。

1. 科技进步和产业升级直接影响博士生研究领域的结构科技进步和产业升级影响博士生研究领域的结构调整,这个调整应与科技进步和产业升级同频共振。当前世界处于第三次工业革命向第四次工业革命的过渡期。第四次工业革命(工业4.0)是利用信息化技术促进产业变革的时代,也就是智能化时代,其主要领域为新能源、新材料、新智能、新计算、新通信、新生命,目前第四轮科技革命和产业变革蓄势待发。第三次工业革命开始于20世纪四五十年代,是以电子计算机、原子能、空间技术和生物工程的发明和应用为主要标志,涉及到信息技术、新能源技术、新材料技术、海洋技术、空间技术等诸多领域。第三次工业革命和第四次工业革命都与生命科学、数学和计算机科学、工程领域的科学技术的发展息息相关。数学和计算机科学是人工智能发展的基础,生命科学、工程学研究领域是美国重点发展的高科技产业,关系着美国在全球的科技霸主地位,所以都需要重点发展,导致1990—2020年这3个研究领域的博士学位获得者的数量增长最快,其占当年博士学位获得者的总数量的比例也在不断上升。

物理科学和地球科学属于基础学科,是人工智能、量子通信、生物医药等新领域发展的基石,对提升原始创新能力具有非常重要的意义,地位非常重要。但是因为高精尖科技对就业市场产生了巨大的冲击,学生更喜欢攻读毕业后能够获得高薪水的热门的研究领域,导致1990—2020年物理科学和地球科学的博士学位获得者的数量增长缓慢,其博士学位获得者的数量占当年博士学位获得者的总数量的比例仅仅是略有上升。

心理学和社会科学在美国属于科学与工程领域(S & E),这一点与中国的划分不一样,心理学是在思维科学、自然科学和社会科学交合点上形成的一门具有综合性的交叉学科或边缘学科,在中国多归类为人文社科领域,非师范类大学心理学专业授予的是理学学位,而在师范类大学心理学专业颁发的是教育学学位。心理学和社会科学与第四次工业革命和科技进步的关联性较弱,所以导致出现了心理学和社会科学领域的博士学位获得者的人数增长缓慢的现象,其博士学位获得者的数量占当年博士学位获得者的总数量的比例也缓慢下降,从1990年的17.6%下降到2020年的16.2%,但是其在所有学科领域中所占比例依然排在第3名。

人文和艺术学、教育学都属于非科学与工程领域,与第四次工业革命和科技进步的关联性最弱,不是美国政府重点发展的领域,美国联邦政府、各州和企业的研究支持较少,导致1990—2020年社会科学、人文和艺术学研究领域的博士学位获得者的数量增长非常缓慢,教育学研究领域甚至出现了负增长;人文和艺术学博士学位获得者的数量占当年博士学位获得者的总数量的比例略有下降,教育学研究领域则出现了大幅度下降(见表 1)。

| 表 1 按主要研究领域划分的博士学位获得者:选定年份,1990—2020 (数字和百分比) |

美国经济的发展和结构的变化也对美国博士生教育研究领域的结构调整产生较大的影响。美国是世界上最大的经济体,在消费品和商业服务领域以自由市场经济的形式运作。美国的经济分为三大类,包括服务业、制造业和农业。工业部门包括第一产业(原材料工业)、第二产业(制造业和建筑业)、第三产业(服务业)、第四经济部门(信息服务)、第五经济部门(人类服务)。[10]经过20世纪80年代以来的经济结构调整和产业升级,美国以信息技术为核心的高新技术产业发展迅速,美国的经济已经从建立在提取原材料用于消费和销售的经济发展到现在更加依赖于服务收入的经济。最近几十年,美国在第一产业和第二产业工作的人口比例正在下降,从事第三产业的人口在逐渐上升,并占据较大比例。2019年,美国1.36% 的劳动力从事农业,19.91%从事工业,78.74%从事服务业。2000年至2018年美国各经济部门的国内生产总值(GDP)分布, 农业部门对美国国内生产总值(GDP)的贡献率从2000年的1.15%下降到2018年的0.86%,工业对美国国内生产总值(GDP)的贡献率从2000年的22.45%下降到2018年的18.64%,服务业对美国国内生产总值(GDP)的贡献率从2000年的72.82%上升到2018年的76.89%。[11]

二战以来美国产业结构变化极大。1950—2020年多数服务行业占比上升:金融、保险、房地产和租赁业占比由11.5%升至22.3%,专业和商业服务业占比由3.5%升至12.8%,教育服务、卫生保健和社会救助业占比从2.0%升至8.6%,信息业占比由3.0%升至5.5%,艺术、娱乐、休闲、住宿和餐饮服务业占比由3.0%升至3.2%。相比之下,50~60年代农林渔猎业占比由6.8%降至0.8%,50~70年代运输及仓储业占比由5.7%降至2.8%,70年代以来制造业增加值占比由22.7%降至10.8%。[12]

美国经济的发展和结构调整,对美国博士生教育研究领域结构的调整产生了较大影响,其中科学与工程博士生教育对于大学在促进经济发展中的作用至关重要,对美国的繁荣、安全和健康至关重要。所以科学与工程领域的博士学位在所有授予的博士学位中所占的比例越来越大。在过去的20年里,除了心理学和社会科学之外,每个广泛的科学与工程领域都增加了博士学位的数量和份额。心理学和社会科学领域的博士学位获得者数量有所增加,但其在所有博士学位中所占的份额却有所下降。其中,工程学在科学与工程领域中增长最快,从2000年占所有博士学位的13%增加到2020年的19%。

3. 留学生的选择间接影响博士生研究领域的结构当前美国是世界上留学生人数最多的国家,其博士生教育国际化程度非常高。2021年10月中旬发布的《美国博士学位调查》显示在2020年美国大学授予的55, 283个博士学位(研究型博士)中,美国公民或永久居民为34,492人,占所有博士学位获得者人数的62.39%;临时签证持有人为18,482人,占比33.43%;未知身份有2309人,占比4.18%。这表明美国博士生教育的国际化程度非常高,留学生占所有博士学位获得者人数的三分之一以上。[13]

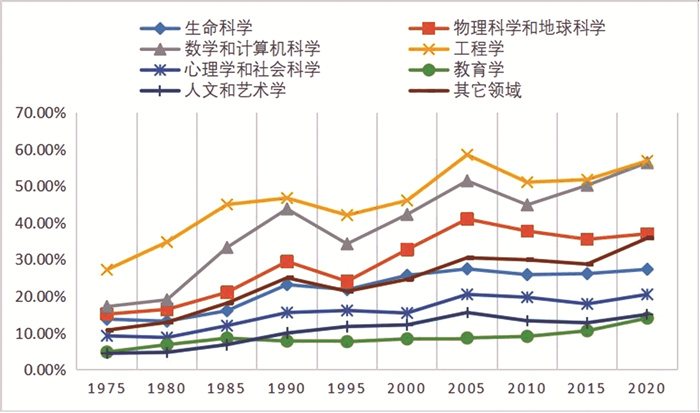

因为美国留学生占所有博士学位获得者人数的三分之一以上,留学生攻读博士学位的研究领域的选择对博士生研究领域的结构变化产生了较大影响。例如,在过去的25年中,美国授予临时签证持有者的博士学位数量在各个研究领域都在快速增长。1975—2020年按照研究领域划分,持临时签证的外国留学生年均增长率从高到低依次为:数学和计算机科学领域为5.79%,工程学领域为4.51%,其它领域为4.45%,生命科学领域为3.60%,物理科学和地球科学领域为3.26%,人文和艺术学领域为2.83%,心理学和社会科学领域为2.58%,教育学领域为1.59%(见图 4)。

|

图 4 持临时签证的外国留学生占美国博士学位获得者总人数的比例变化:1975—2020 |

可以看出,数学和计算机科学、工程学领域的外国留学生年均增长率最快,所占的比例也持续攀升。1975年,在数学和计算机科学领域持临时签证的外国留学生为197人,占美国数学和计算机科学博士学位获得者总人数1, 147人的比例为17.18%;到2020年,持临时签证的外国留学生的人数上升到2, 475人,占美国数学和计算机科学博士学位获得者总人数4, 392人的比例上升到56.35%。1975年,在工程学领域持临时签证的外国留学生为819人,占美国工程学博士学位获得者总人数3, 002人的比例为27.18%;到2020年,持临时签证的外国留学生的人数上升到5, 955人,占美国工程学博士学位获得者总人数10, 476人的比例上升到56.84%。

三、几点讨论美国博士生教育研究领域的结构变化大体上反映了劳动力市场的需求、科技进步和产业升级的要求以及学生的需求。考虑到我国博士生教育与美国博士生教育并不处于一个发展阶段,美国博士生教育发展的历史较长,在耶鲁大学于1861年授予美国高等教育史上第一个博士学位后,经过160多年的发展,现已处于一个发展较为成熟的时期。而我国目前处于从研究生“大国”向“强国”迈进时期。美国博士生教育研究领域的结构变化和调节机制对我国博士生教育的学科优化具有一定的借鉴价值。

(一) 高校应及时根据社会需求调整博士生教育学科结构博士生教育的学科结构一定要与社会需求相匹配,不然就会出现高校培养的博士毕业生无法满足社会的需求,出现学用不匹配、结构性过剩等现象。当前我国博士生教育的学科结构部分失衡,与国家重大战略需求和经济社会发展的需求耦合度不高的状况亟需改变。因此,我国高校应根据国家重大战略需求,社会发展的需要,进一步优化博士生的学科结构。第一,加强和发展新兴学科、交叉学科,持续推进学科交叉融合,重视跨学科培养博士生,强调培养面向新兴产业、世界科技发展最前沿的博士生。第二,根据社会需求,建立一个博士生学科专业动态调整机制。教育行政部门在博士生学科专业调整方面,要适当放权给高校,引导高校主动撤销社会需求少、就业率低、生源差的学科专业,新增社会需要迫切的学科专业,改变我国研究生教育长期形成的“存量决定增量”的发展模式,最终形成一个根据社会需求而动态调整的博士生教育的学科专业调整机制。

(二) 高校应根据科技进步和产业升级及时优化博士生教育的学科结构习近平总书记指出,“当前中国处于近代以来最好的发展时期,世界处于百年未有之大变局,两者同步交织、相互激荡”。世界百年变局的大逻辑——中华民族伟大复兴是变局实现的主要标志,科技革命是变局发生的关键推动力[14],由人工智能“头雁”带动的科技革命、激发的产业变革是教育发展的关键推动力[15],科学技术变革带动新型学科领域产生,推动研究生教育专业设置的变更与调整,从而带来研究生教育科类结构的变化。[16]博士生教育的学科结构应随科学技术的进步而及时调整,力求二者同频共振,互相耦合。2020年9月22日在教育部新闻发布会上,教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用透露,我国研究生教育还存在五大问题,其中第二个就是学科专业调整刚刚起步,对紧缺人才培养和“卡脖子”技术突破的支撑不够有力,学位授权改革有待持续深化。[17]2010—2019年我国不同学科博士生招生数的基本情况是,所有学科门类的招生规模都呈增幅态势,但不同学科招生规模的扩张却并非遵循均衡方式推进。对比不同学科博士生招生规模的平均增幅可发现,医学(9.06%)、教育学(8.20%)、工学(6.35%)、理学(5.62%)、农学(5.42%)、法学(5.01%)增幅最大,均达到5%以上;而管理学(0.66%)、哲学(1.61%)、经济学(1.76%)、文学/艺术学(2.45%)、历史学(2.46%)则增幅较小,均未达到3%。[18]这说明我国的博士生教育已经在不断优化学科专业结构,但仍然存在一些学科专业培养的博士毕业生相对过剩的情况,我国博士生教育的学科结构与科技革命和产业升级并不匹配,部分学科的博士毕业生就业难。未来我国高校应根据科技革命和产业升级的需要,瞄准科技前沿和关键领域培养博士生,扩大招收与科技革命和产业升级相关学科的博士生,减少或停止招收一些与产能过剩、科学技术落后相关学科的博士生。

(三) 构建一个政府、高校和市场的协同调节机制我国政府一直重视研究生教育的结构调整。2020年9月22日教育部、国家发展改革委、财政部联合下发《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》,明确提出:适应社会需求变化,加快学科专业结构调整,表明了我国政府正在引导高校进行研究生学科专业结构调整。但是,当前我国博士生教育的学科结构无法与市场需求、科技进步和产业升级、经济发展和结构调整相匹配,反映了我国政府、高校和市场的协同调节机制还存在一些问题,例如,一些学科的博士招生人数过多超过了就业市场的需求,这是因为我国博士学位点的布局是由“存量博士学位点决定增量”这个学科发展逻辑决定的,而不是根据市场需要的逻辑进行扩招的,而博士学位点的增多必然带来博士扩招。为了更准确反映就业市场对博士生的需求,制定的教育政策和法律更具科学性、准确性,我国有必要建立一个更加丰富的关于博士生教育的大数据库,利用大数据助推博士生教育的结构调整。美国已经建立了一个非常庞大的关于博士生教育的大数据库,与美国相比,虽然我国已经在中国学位与研究生教育信息网(学位网)建设有数据中心,其内容主要包括:学校、学科、考试、人才、获奖、实验室、国际教育交流、相关机构学科,但是缺乏关于博士生教育的规模、每年博士生入学和毕业人数、学科结构、人口学特征、教育背景、资助情况和毕业生的就业情况等数据。这表明我国当前面向所有人公开的关于博士生教育的大数据库还没有建设好,存在数据的数量少,关于博士生的信息不够详细,很多信息高校、科研人员和公众获取困难等不足。所以,我国政府、社会机构和高校有必要联合起来建立一个关于博士生教育的大数据库,面向社会公开开放,利用大数据助推博士生教育的结构调整。

总之,我国应进一步完善博士生教育学科结构调整的机制,构建一个政府、高校和市场的协同调节机制,三者之间形成良性互动,即政府宏观引导,市场及时准确向高校和政府反馈博士生的就业、薪资、岗位匹配度、新兴产业对人才的需求等信息,然后高校根据社会和市场需求主动调节博士生教育的学科结构,从而使我国高校培养的博士毕业生更好地匹配社会的需求,满足我国重大战略发展的需要。

| [1] |

U.S. News Announces 2022 Best Global Universities Rankings[EB/OL]. (2021-10-26)[2021-11-10]. https://www.usnews.com/info/blogs/press-room/articles/2021-10-26/us-news-announces-2022-best-global-universities-rankings.

|

| [2] |

Understanding the Field Structure[EB/OL]. (2021-01-11)[2021-10-21]. https://gradschool.cornell.edu/admissions/degrees-fields/understanding-the-field-structure/.

|

| [3] |

The Federal Role in Education[EB/OL]. (2021-06-15)[2022-02-15]. https://www2.ed.gov/about/overview/fed/role.html.

|

| [4] |

Two Decades of Change in Federal and State Higher Education Funding: Recent trends across levels of government[EB/OL]. (2019-10-15)[2022-02-15]. https://www.pewtrusts.org/zh/research-and-analysis/issue-briefs/2019/10/two-decades-of-change-in-federal-and-state-higher-education-funding.

|

| [5] |

李梦琢, 刘善槐. 如何回归"适度规模"——基于美国研究生培养规模调节机制的比较研究[J]. 研究生教育研究, 2019(6): 84-85. |

| [6] |

万明. 我国研究生教育体制改革研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2013.

|

| [7] |

Richard B. Freeman.Supply and Salary Adjustments to the Changing Science Manpower Market: Physics, 1948-1973[J]. American Economic Review, 1975, 65(1): 27-39. |

| [8] |

Darcy Kuang. University to Cap Number of Ph. D. Students in Humanities, SSA, SSD, Div School[EB/OL]. (2019-10-09)[2021-11-1]. https://www.chicagomaroon.com/article/2019/10/9/uchicago-caps-phd-divinity-school/.

|

| [9] |

NSF. Postgraduation trends[EB/OL]. (2021-10-11)[2021-12-16]. https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf22300/report/postgraduation-trends#job-market.

|

| [10] |

What are the main sectors of the US economy?[EB/OL]. (2021-02-01)[2022-01-01]. https://colors-newyork.com/what-are-the-main-sectors-of-the-us-economy/.

|

| [11] |

Distribution of gross domestic product (GDP) across economic sectors in the United States from 2000 to 2018[EB/OL]. (2021-05-18)[2022-03-02]. https://www.statista.com/statistics/270001/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-the-us/.

|

| [12] |

疫情对美国长期影响: 制造回升、服务"年轻化"、通胀上移[EB/OL]. (2021-08-22)[2022-03-02]. http://finance.sina.com.cn/money/forex/forexinfo/2021-08-23/doc-ikqcfncc4340132.shtml.

|

| [13] |

Doctorate recipients, by broad field of study and citizenship status: Selected years, 1975-2020[EB/OL]. (2021-11-30)[2022-01-01]. https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf22300/data-tables.

|

| [14] |

马陆亭. 高等教育踏上继往开来新征程[N]. 中国教育报, 2022-01-13.

|

| [15] |

马陆亭. "十四五"时期高等教育发展的历史方位[J]. 江苏高教, 2021(5): 1. |

| [16] |

谢维和, 王孙禺. 学位与研究生教育: 战略与规划[M]. 北京: 教育科学出版社, 2011: 108.

|

| [17] |

任敏. 我国已培养千万余博士硕士, 研究生教育还存五大问题[N]. 北京日报, 2020-09-22.

|

| [18] |

赵祥辉, 陈迎红. 我国博士生招生规模变化、争论与进路[J]. 高教探索, 2021(8): 44-45. |

2. National Institute of Education Sciences, Beijing 100088, China

2023

2023