2. 湖南省教育科学研究院, 长沙 410005

2020年7月,随着全国研究生会议的召开,习近平总书记对研究生教育工作作出重要指示,李克强总理作出重要批示,孙春兰副总理作出重要讲话,为新时代研究生教育改革与发展指明了方向:“各级党委和政府要高度重视研究生教育,推动研究生教育适应党和国家事业发展需要。[1]”在推动研究生教育高质量发展进程中,教育博士(Ed.D.)作为教育类高水平应用型创新人才,是建设高素质专业化教师队伍、推进教育现代化建设的中坚力量。因此,如何不断提升教育博士培养质量,全面落实《中国教育现代化2035》提出的“加强创新人才特别是拔尖创新人才的培养,加大应用型、复合型、技术技能型人才培养比重。[2]”赋能新时代教育强国,成为了一个重要而迫切的问题。

一、研究背景:“德才兼备”的人才需求第四次科技革命扑面而来,经济社会面临转型升级,经济社会的高质量发展需要大量高水平应用型人才。习近平总书记强调,中国特色社会主义进入新时代,即将在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的基础上迈向建设社会主义现代化国家新征程,党和国家事业发展迫切需要培养造就大批“德才兼备”的高层次人才。为满足“德才兼备”高层次人才需求,我国于2008年开设教育博士专业学位培养并发挥重要双重作用:一方面教育博士作为高层次研究生本身就是“德才兼备”人才的主要来源,能够创造性地研究和解决教育实践中的复杂问题,推动教育高质量发展,体现国家大计,教育为本的作用;另一方面教育博士作为高水平教师本职就是培养“德才兼备”人才的核心师资,能够引领性地培养更多专业化教师和各领域高端人才,满足高质量人才需求,体现教育大计,教师为本的作用。因此,当2020年10月国务院学位委员会提出“大幅增招博士专业学位研究生”[3]时,意味着教育博士作为“专业学位”研究生将迎来大幅度增长,在大幅度提高数量时如何保障高质量发展,是新时代重要战略任务与发展目标。

(一) 问题提出自1997年发表首篇探讨教育博士培养论文[4]开启研究先河以来,20余年间总体呈现“波动中逐步增长态势,”[5]逐步成为新时代教师教育政策一个热点话题。研究主要分为“国外经验介绍”和“本土经验总结”:借鉴国外,教育博士培养历经改革趋向成熟。称为“第一代”教育博士培养与教育学博士培养方案相差无几。如哈佛大学首创的“教育学博士课程+实践运用模式”成为多数培养单位长期沿用的教育模式,使教育博士专业学位教育成为“缩水版”教育学博士[6];经过不断反思与改进,21世纪初进入“第二代”教育博士培养阶段,突出“实践性”和“专业性”价值取向,正朝着学生自主管理的“第三代”实践导向模式迈进[7]。反思本土,我国教育博士专业学位设置之初力图超越“第一代”培养模式,注重“实践性”专业特性,国务院学位委员会规定:“教育博士专业学位教育的培养目标是造就教育、教学和教育管理领域的复合型、职业型的高级专门人才。[8]”但是在具体实施上,却和美国“第一代”培养模式趋近。

截至2020年,我国教育博士专业学位已经在27所高校得以设置和培养,随着招生规模逐步扩大和社会影响逐渐提升,实现了教育博士专业培养跨越式发展。然而出现有待改善的共性问题:一是招生方式单一。9所院校实行“申请—考核”制,18所院校实行“普通招考”制,缺乏招生渠道与方式的多样性与融合性,招生规模急速扩张且不均衡[9];二是培养方式极端。有些院校在节假日采用“突击式”集中授课,课程众多难以“消化”,且缺乏课程体系像临时“培训”而不是系统“教育”;有些院校完全嫁接学术博士培养模式“同进同出”,与“研究型专业人才”培养目标背道而驰[10];三是考核标准模糊。专业博士与学术博士在论文选题、研究内容、成果形式、论文评审和成果评价方面标准一致,专业博士论文的实践性标准不够清晰[11]。

针对以上问题,本研究基于赋权增能理论,采用定量研究与质性研究混合的研究方法,对H大学的教育博士培养开展调查研究和追踪研究两年,扎根于教育博士的学习生活中,与他们一起上课、讨论、读书分享,深度访谈部分博士生导师、学位管理人员和学生,查阅现有招生培养政策文本等方式获取一手数据,试图用社会学眼光揭示教育博士培养中的现实困境与路径突破。

(二) 研究视角本研究的研究对象H大学坐落于C市,是2018年3月审批通过的第二批教育博士培养试点院校,于同年5月以“统招”方式完成首届招生。截至目前,在教育领导与管理、学校课程与教学、学生发展与教育三个专业方向共招生47人。研究采用调查问卷与深度访谈。在选取访谈样本时,采用“目的性”抽样,既考虑收集资料的便利性和可行性,又针对性选择对研究主题提供有效信息的人员,最终确定20位访谈对象,包括1名学位培养管理人员、3名博士生导师和16名教育博士。16名教育博士中男性7人,女性9人;高级职称5人,中级职称10人,初级职称1人。

本研究采用赋权增能(Empowerment)理论视角。1976年美国学者所罗门(Barbara Bryant Solomon)在著作《Black Empowerment: Social Work in Oppressed Communities》中首提此概念,认为赋权增能“本质上是一种帮助个人或家庭消除不良权力障碍的方法”[12]。作为方法,赋权增能广泛运用于健康促进[13]和健康教育[14]、心理治疗[15]、教育[16]、护理[17]等领域, 尤其在社会工作领域得到重视和发展,从“方法”拓展为“过程”和“理论模式”,如Rappaport认为“是个人、组织或者社区掌握自己生活的一个过程”,[18]Zimmerman和Parker认为“既是一种社会工作价值取向,也是一种理解施加控制、影响的过程和后果的理论模式。”[19]根据美国《社会工作词典》解释: “赋权增能是帮助个人、家庭、团体提高个人的、人际的、社会经济的和政治的能力, 从而达到改善自己状况的目的的过程”。[20]本研究认为在教育博士培养过程中,赋权增能是从政治、制度、环境、心理等维度赋权,帮助教育博士提高个人的、人际的、社会经济的和政治的能力,从而达到改善自己状况的过程。

赋权增能理论研究根源来自于1970年保罗·弗莱雷(Paulo Freire)的《Pedagogy of the Oppressed》,虽然弗莱雷并未提出“Empowerment”概念,但他将自己的一生和教学奉献给了受压迫和边缘化社区的人们,在个人、组织、社会政治三个层面上对他们实施赋权,“通过反思和行动帮助被压迫者,赋予他们发展一种授权的身份存在,改善他们的社会政治环境”。[21]从而改变了教育工作者看待穷人和被边缘化群体的方式。此后赋权增能在教育领域逐渐受到关注,在美国80年代的第二波教育改革中“教师赋权增能”与“教学专业化”一起成为美国90年代教改最响亮的两句口号。[22]在台湾,“赋权增能”已被用于教师专业发展和课程教学改革的一种评价模式,[23]亦成为学校管理过程中教师领导的重要概念[24]和提高教师心理契约的中介。[25]

然而,已有研究主要关注“教师”的赋权增能,忽视了教师作为教育博士的“研究生”角色。如马云鹏等认为“权”和“能”缺一不可,两者是发挥教师课程主体性的保障[26]。操太圣等从教师自我以及专业发展角度,认为赋权增能主要体现在教师的自我发展、专业发展、角色调整和投入空间[27]。黄甫全等认为赋权增能主要包括教师在政治上享有决策权、在社会上提升教师地位与影响力,以及在心理上增强教师的自我效能感三层涵义[28]。以上研究针对教师这个一般群体,而教育博士属于特殊教师群体:一方面,教育博士身兼教师的身份,需要基于赋权增能理论来提高课程研究与教学实施能力,发展教师专业能力;另一方面,教育博士身兼学生的身份,需要基于赋权增能理论整合资源,提高自我效能感,达到教育博士对高层次人才培养的需求,实现人格的不断完善。

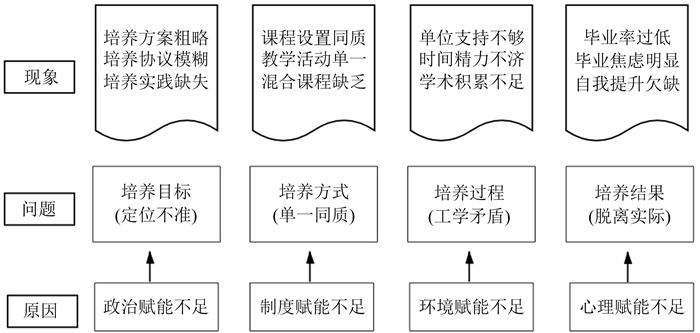

二、研究发现:“赋权不足”的现实困境本研究将收集到的问卷、访谈、对话、讨论进行整理、编码、分析,并与教育博士培养方案等有关政策文本对比分析,发现提高教育博士培养质量主要存在的问题为培养目标定位不准、培养方式单一同质、培养过程工学矛盾、培养结果脱离实际等,且主要原因来自于赋权增能理论的政治、制度、环境、心理赋能不足。如图 1所示。

|

图 1 教育博士培养的现象、问题和原因 |

教育博士培养目标定位不准的原因来自于政治赋能不足。“赋权增能”首先是一个政治性概念:“它的政治性并不是政党的政治性,也不是衍生自法律的法定术语,而是一个总成的一般性概念,可以附属于其研究领域”[29]20。在教育博士培养过程中,它的政治性就是研究生专业学位培养的政治性,即理想信念问题。教育部翁铁慧在2020年省级学位委员会工作会议上指出:“必须切实发挥研究生教育的人才库作用,面向经济社会主战场,优化学科结构和专业设置,大力培养创新型、复合型、应用型人才,源源不断为各行各业培养大批高素质人才。[30]”教育博士培养的定位就是为国家发展需要培养高层次的“实践型专业人才”,其“实践性”才是教育博士的政治赋权,也是教育博士的根本特性。但是教育博士培养目标“实践性”的应然状态较为明确,实然表现则模糊不清。

教育博士专业设置提出培养目标“实践性”的应然:面向实践领域,培养专业人才。如H大学培养方案“学校课程与教学”专业博士的培养目标是“培养适应基础教育的实践性与研究性兼备的复合型、职业型的学校课程与教学领域高级专门人才。”对比学术博士培养目标的理论原创性贡献,强调专业博士的实践性专业要求和实践领域的创造性发展。然而,现实中却推行缺乏实践中间环节的“课程学习+学位论文”培养模式:培养目标定位模糊,与学术博士培养严重趋同;培养过程课程理论化,无实践环节。如课程设置上专业博士虽然多了“教育实践研究模块”,但是此课程模块并未开展实践研究,停留在纯理论训练:从有目的、有计划组织实践这个角度来讲,实践环节是没有的,每个人的实践都是根据自己原来单位的工作岗位和要求来做。(高级职称,教育领导与管理)

(二) 培养方式:单一同质教育博士培养方式单一的主要原因来自于制度赋能不足。Solomon认为赋权要找出导致问题的直接权力阻碍和间接权力阻碍,个体或者团体获得和使用资源以达到目标,进而实现消除无权的目的[29]61。但是,在目前27家授权单位的培养方式中,大部分院校和H学校一样,第一年脱产集中上课,与学术博士“同进同出”,由同一名老师按照同样议题授课和标准考察,缺乏团队学习和探究性学习。再者,在导师配置上,学术博士一般“一对一”理论指导,专业博士因数量庞大出现“一对多”局面,且缺乏“实践领域”的双导师。根据H学校全体教育博士问卷调查结果,对教师中“来自实践领域专家”的满意度只有37.5%。教育博士迫切希望减少同质性课程,增加实践课程:课程虽然比学博多一些,但是总的来说同质性比较强。(中级职称,学校课程与教学)希望有导师能长期指导科研实践。(中级职称,教育领导与管理)

(三) 培养过程:工学矛盾教育博士培养过程中工学矛盾突出,其原因在于环境赋能不足。Ruth Alsop和Nina Heinsohn认为赋权由动力与机会组成,动力来自于个体心理的、咨询的、组织的、物质的、社会的、经济的以及人的各项资产,而一个人所拥有的机会,则受到立法、各种管理的架构和规则,以及社会中约束行为的社会规范所影响[29]20。教育博士在培养过程中,其群体赋权的大小,受立法、各种管理的架构和规则约束,即环境赋权的大小不同,个体的就读机会参差不齐,导致工学矛盾突出,难以调和,有些只有辞职才能获取就读机会。

环境方面赋权不足的教育博士就读机会少,就读时间无法得到保障,工学矛盾突出。如请假型教育博士在请假一年内工学矛盾得到缓解,但一年后回原单位上班工学矛盾凸显,基本“埋没”在教学任务和其它工作杂事上,没时间与机会继续学业。兼顾型教育博士工学矛盾更加明显。被访者的三位兼顾型教育博士,一位来自地方专科院校担任院长,行政工作缺他不可;两位来自市高级中学的教师,教学工作“一个萝卜一个坑”满满当当,带毕业班或当班主任的教学任务丝毫不减。如来自某重点中学的教育博士声称:许多中学领导层面并不理解教师攻读博士学位。从现实需求的角度来说,教育博士对学校的实质性帮助不大,最多是个“锦上添花”,而不是“雪中送炭”。在布置具体工作时,学校往往不会照顾。(中级职称,学校课程与教学)

(四) 培养结果:脱离实际教育博士培养结果脱离实际,不仅未能突出实践型专业特点,甚至小部分教育博士有中途退学的打算和拖延交学费的行为,主要原因来自教育博士个体的心理赋能不足。Lord和Hutchison认为人们需要力量来改变环境的各个重要方面,并且需要了解自己,也需要有动机意愿以个体与集体的努力来进行改变[31]。也就是说,个体或者群体的自我赋权,不只是个别发生,也不仅仅是自我导向,而是涉及赋权他人的相互支持,达到整体的心理环境改变,而低发文量和低毕业率的整体环境,使教育博士群体处于高焦虑状态,自我效能感并未得到提高。

心理赋能不足的高焦虑现象源于理论基础薄弱和时间精力不济。H大学教育博士的学科基础专业硕士多于学术硕士占52.5%,学科背景复杂包括管理学、语言学、传播学、艺术学、软件工程等,相对于“科班出身”的学术博士显得匮乏薄弱。且因招生要求5年工龄以上,与应届学术博士相比,面临工作、家庭双重压力,缺少整体学习时间和系统训练。如学习投入时间困难,55%的教育博士平均每天工作5~7小时,有些甚至平均每天工作8小时以上,高强度的工作压力导致学习自我效能感不高:自我效能感没有提高,反而感觉自己不具备科研能力。(中级职称,学生发展与教育)不能很好的认可自己,觉得自己没有进步。(中级职称,教育领导与管理)另外,照顾家庭也分散了教育博士的时间与精力,90%的教育博士已婚已育,家里有两个孩子的占35%,82.5%的孩子处于12岁以下,特别需要父母高质量的陪伴,尤其是女性教育博士:家庭幸福指数直线下降。因为自己有学习压力,加上照料孩子生活和学习,导致精力不足,家庭生活紧张。(初级职称,学校课程与教学)

心理赋能不足的高焦虑现象还源于教育博士低毕业率。截至2020年,27所高校共招收的3404名教育博士中,只有484名教育博士授予了专业学位[5],毕业率为14%,包括未发表C刊就达到毕业条件的专业博士。而H大学的毕业要求除了学位论文,还需要“在CSSCI、CSCD期刊上发表学术论文2篇”,两篇C刊的要求,“这对我来说比登天还难。”(中级职称,学生发展与教育)。比较高的毕业要求,比较低的毕业率,导致教育博士群体高焦虑的心理环境需要赋权增能得以改变,调研发现:焦虑感非常强烈。主要是论文压力。担心怎么努力也毕不了业。(高级职称,教育领导与管理)毕业焦虑非常大,因处于学术生产最低的一个环节,水平和资源有限,小论文非常难发。(高级职称,教育领导与管理)此外,教育博士还有面临再就业的心理焦虑。教育博士的人际关系在过去、现在、未来的交织中,错综复杂,因年龄、职称限制,即使顺利毕业仍处于无权状态,个人或团体并没有跨越阻碍获得资源,成为Solomon所描述的间接阻碍因素。如辞职型教育博士:毕业难,毕业后还意味着失业,回中学既无学科背景,也无科研岗位,进高校不仅年龄大了受限,还因为专业博士学位没有学术博士那么吃香。(中级职称,学校课程与教学)

三、研究展望:“赋权增能”的路径突破通过对以上问题及原因分析,发现教育博士因政治赋能、制度赋能、环境赋能、心理赋能不够,因而产生了不同的困境,并阻碍教育博士培养目标的有效实施。为优化完善教育博士培养体制,凸显教育博士培养的人文关怀,提高教育博士的毕业率,帮助教育博士提升自我实现能力,培养高质量的教育博士,建议可从以下几个方面来进行路径突破。

(一) 通过政治赋权增能,突出培养目标的“实践性”政治赋权增能,突出表现在教育博士培养目标上“为谁培养人”的政治特性。教育博士专业学位研究生的诞生,就是为了适应党和国家的需要,培养高层次创新型、复合型、应用型人才。而且,教育博士研究生培养与一般的研究生培养不同之处在于,教育博士生源来自于教育领域,教育博士作为教师或者教育管理者本身就肩负为国家培养高层次人才的使命,肩负立德树人、教育强国的崇高责任。因此,在培养目标上,突出教育博士应具有先进的教育理念、现代化的治理体系、卓越的育人能力与强大的战略支撑力,从整体上提高研究生教育强国的影响力[32]。

此外,政治赋权增能还表现课程设置、导师配备上突出教育博士的“实践性”:一是课程设置的实践性,在根本上厘清专业博士与学术博士各自的边界和联结,突出“第二代”教育博士“混合课程+专业模式”特性。如香港在课程设置方面,开展基于问题本文的课题体系,学科结构突出实践技能课的比重和训练,在实践中提高理论指导、分析和解决问题的能力。[33]二是导师配备的实践性。面对理论和实践的双重需要,加快设置“双导师”制,以校内导师指导为主,校外导师参与实践过程、项目研究、课程论文等多个环节的指导工作,聘请全国优秀校长、名师、教育博士担任实践校外导师。同时,教育博士的政治赋权还体现在教育博士的政治参与权与决策权。如学校在培养方案、课程设置、教学方式优化等,多方面听取教育博士的意见,让教育博士有权参与一定的决策,从实际出发,共同完善与实施培养。政府和社会在做学校调研督查时,给予教育博士一定的平台和机会做监测,并参与科研课题实践,规划区域教育发展等,让教育博士有机会“从实践中来,到实践中去”。

(二) 通过制度赋权增能,提升培养制度的“科学性”制度赋权增能,体现在提升教育博士培养有关配套制度的科学性,回答“怎样培养人”的问题。教育博士培养之所以碰到很多困难,其根本原因之一就是制度不够完善。一是完善学位制度,对教育博士的入学门槛、科研年限、毕业要求等优化设置,力求科学化管理。二是改善经济制度。“经济基础决定上层建筑”,教育博士从工作岗位转到学习岗位至少一年,或者四年,除了少数人单位支持外,大部分人收入没有保障,很难安心做学术。建议可出台相关扶持政策,在助学金、奖学金设置上,对脱产就读年限内的教育博士定高资金标准,解决经济困难。三是健全管理制度,管理方面应该健全法律法规,出台相关政策,对教育博士脱产就读工资、福利发放、职称评定参与等制定细则,明确标准。四是补充保障制度。完善相关文件政策,对有教育博士就读的学校给予保障支持,明确教育博士的工作时间和工作量,保证有足够的时间完成博士学业。

(三) 通过环境赋权增能,加强考核评价的“多元性”环境赋权增能,在于加强考核评价的多元性,明确“培养什么人”的具体要求。面对教育博士群体对毕业的高焦虑问题,应加大立体环境赋权增能,“破五唯”中的“唯论文”倾向,加强考核评价的“多元性”,实行考核学科差别化管理。首先,对各培养学校加大自主赋权,每个学校对自己培养教育博士的要求可以适当调整标准,而不是以发论文为唯一标准,可以把课题申请、科研活动、教研活动等实践成果纳入评价标准,突出教育博士的实践性。有关教师在调研中表示:“关于C刊方面,可以适当减少要求,比如说高质量的实践性的调研或者项目也应该可以作为毕业支撑材料。”(教授,博士生导师)因此,可出台实践成果鉴定标准,达到省级以上优秀班主任、最美乡村教师,主持省级以上课题,出版专著或者国家级优秀教学成果奖等实践成果替代的弹性考核机制。其次,借鉴各国经验,分类评价标准。针对教育博士学术能力基础薄弱的情况,可以借鉴澳大利亚悉尼大学的方式,将在学期间的实践、各种成果整合成“论文包”的形式展示,申请博士学位资格。

(四) 通过心理赋权增能,拓展资源平台的“丰富性”赋权增能理论在方法上的有效使用,在于通过外部权力的赋予,实现内部心理的增能,有效整合、利用资源,借此帮助自己和他人将生命的品质提高到最大限度的过程。如同马斯洛人本理论的需要层次论,其中最高层次就是自我实现的需要,面对错综复杂的人际关系,需要拓展资源,充分利用人际沟通交往,加大对教育博士的心理赋权,增能自我实现。因此,在人才招聘、职称评定方面,应认可教育博士的专业性,尤其是需要具备理论和实践双重能力的科研单位,可向教育博士对口衔接;与博士后站点战略性合作,对优秀的教育博士毕业生,放宽年龄要求,进站继续研究与教育;扩大教育博士社会影响,积极争取优质学校配合,建立实践基地,让教育博士参与分析、评价、督导教师与学校发展,积极转化教育博士优秀研究成果,服务实践需求,把潜在的生产力转化为现成的生产力。

总之,教育博士培养制度在我国生根发芽是国家培养更多高层次人才的需要,是教育领域理论和实践更加紧密结合的需求,也能更好地促进教师个人的专业发展。“路漫漫其修远兮”,做为教育博士培养最初探索时期,在总结经验的基础上,要突出教育博士实践性的专业特点,明确专业博士与学术博士的联系与区别,赋予专业博士更多的实践权力,改革教学方式、手段,提高教育博士群体为适应社会发展所需要更高标准的能力。

| [1] |

中华人民共和国教育部. 习近平对研究生教育工作作出重要指示强调[EB/OL]. (2020-07-29)[2021-03-01]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/202007/t20200729_475754.html.

|

| [2] |

中共中央国务院印发《中国教育现代化2035》[N]. 人民日报, 2019-02-24(001).

|

| [3] |

中华人民共和国教育部. 国务院学位委员会、教育部印发《专业学位研究生教育发展方案(2020-2025)》[EB/OL]. (2020-10-01)[2021-09-01]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/202010/t20201009_493536.html.

|

| [4] |

洪成文. 英国开设新型教育博士学位[J]. 学位与研究生教育, 1997(2): 71-72. |

| [5] |

秦春生, 宋萑. 2000—2020年国内教育博士培养研究文献述评[J]. 研究生教育研究, 2021(6): 1-9. |

| [6] |

谢柯, 张晓. 美国Ed.D.教育及其对中国DTI教育的启示[J]. 广东外语外贸大学学报, 2017, 28(1): 129-137. DOI:10.3969/j.issn.1672-0962.2017.01.019 |

| [7] |

马爱民. 国际比较视野下的教育博士发展研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2013.

|

| [8] |

中国学位与研究生教育信息网. 国务院学位委员会印发《教育博士专业学位设置方案》[EB/OL]. (2008-12-01)[2021-09-01]. http://www.cdgdc.edu.cn/xwyyjsjyxx/gjjl/bsszfa/jybs/264446.shtml.

|

| [9] |

吴敏, 姚云. 中国教育博士专业学位十年发展与改革[J]. 高教发展与评估, 2020, 36(6): 75-83+120-121. DOI:10.3963/j.issn.1672-8742.2020.06.008 |

| [10] |

王坦. 我国教育博士培养的现实困境与对策——基于两批27所试点授权单位的实证性分析[J]. 现代教育管理, 2020(9): 122-128. |

| [11] |

张斌贤, 文东茅, 翟东升. 我国教育博士专业学位教育的回顾与前瞻[J]. 学位与研究生教育, 2016(2): 1-6. |

| [12] |

Solomon B B. Empowerment: Social Work in Oppressed Communities[J]. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 1987, 2: 4, 79-91. |

| [13] |

Rissel C. Empowerment: The Holy Grail of Health Promotion?[J]. Health Promotion International, 1994, 9(1): 39-47. DOI:10.1093/heapro/9.1.39 |

| [14] |

Wallerstein N, Bernstein E. Empowerment Education: Freire's Ideas Adapted to Health Education[J]. Health Education Quarterly, 1988, 15(4): 379-394. DOI:10.1177/109019818801500402 |

| [15] |

Swift C, Levin G. Empowerment: An Emerging Mental Health Technology[J]. Journal of Primary Prevention, 1987, 8(1&2): 71-94. |

| [16] |

Hagquist C, Starrin B. Health Education in Schools from Information to Empowerment Models[J]. Health Promotion International, 1997, 12(3): 225-232. DOI:10.1093/heapro/12.3.225 |

| [17] |

Jones P S, Meleis A I. Health is Empowerment[J]. Advances in Nursing Science, 1993, 15(3): 1-14. |

| [18] |

Rappaport J. Studies in Empowerment: Introduction to the Issue[J]. Prevention in Human Services, 1984, 3: 1-7. DOI:10.1300/J293v03n02_02 |

| [19] |

Zimmerman M A. Empowerment Theory Handbook of Community Psychology[M]. Boston: MA Springer, 2000: 43-63.

|

| [20] |

Barker R L. The Social Work Dictionary (4th ed.)[M]. Washington, D.C.: NASW Press, 1999: 658.

|

| [21] |

Hipolito-Delgado C P, Lee C C. Empowerment Theory for the Professional School Counselor: A Manifesto for What Really Matters[J]. Professional School Counseling, 2007, 10(4): 327-332. DOI:10.5330/prsc.10.4.fm1547261m80x744 |

| [22] |

辛枝, 吴凝. 教师赋权增能理论对促进教师发展的理论意义[J]. 外语界, 2007(4): 69-73. |

| [23] |

Fen H S. A Comparative Study on Expertise-oriented Approach, Empowerment Evaluation Approach and Responsive Evaluation Approach[J]. 发展与前瞻学报, 2021(32): 3-18. |

| [24] |

吴百禄. 教师领导的三个重要概念及其对当前学校教育的启示[J]. 正修学报, 2011(24): 83-103. |

| [25] |

李劲霆. 国民小学校长正向领导与教师心理契约关系之研究: 以赋权增能为中介变项[J]. 学校行政, 2021(134): 138-159. |

| [26] |

陈蓉辉, 马云鹏. 赋权增能: 教师课程参与的保障——美国教师"赋权增能"策略及启示[J]. 外国教育研究, 2008(2): 17-21. |

| [27] |

操太圣, 卢乃桂. 教师赋权增能: 内涵、意义与策略[J]. 课程·教材·教法, 2006(10): 78-81. |

| [28] |

曾文婕, 黄甫全. 美国教师"赋权增能"的动因、涵义、策略及启示[J]. 课程·教材·教法, 2006(12): 75-79. |

| [29] |

Robert Adams. 赋权、参与和社会工作[M]. 汪冬冬, 译. 上海: 华东理工大学出版社, 2013.

|

| [30] |

翁铁慧. 全面落实全国研究生教育会议精神推进新时代研究生教育高质量发展——在2020年省级学位委员会工作会议上的讲话[J]. 学位与研究生教育, 2020(11): 1-6. |

| [31] |

Lord J, Hutchinson P. The Process of Empowerment: Implications for Theory and Practice[J]. Canadian Journal of Community Mental Health, 1993(12): 5-22. |

| [32] |

王战军, 常琅. 研究生教育强国: 概念、内涵、特征和方略[J]. 中国高教研究, 2020(11): 13-18. |

| [33] |

罗生全, 程芳芳. 香港地区教育博士培养体系及借鉴[J]. 教师教育研究, 2012, 24(3): 49-53. |

2. Hunan Academy of Education Sciences, Changsha 410005, China

2022

2022