以导师为负责人,青年研究者和硕博研究生为主体的科研团队,已经成为大科学时代自然科学、工程技术甚至社会科学领域的一种基本组织形式,绝大部分理工类学科博士生的研究训练与专业社会化是在科研团队中进行的,其中团队中的青年教师、博士后和高年级博士生又发挥着不可替代的重要作用,在某种程度上承担了导师的部分指导职能。2019年美国科学院著名期刊《PANS》上刊登了犹他州立大学戴维费尔顿(David F. Feldon)等人的科研成果,课题组历时四年跟踪研究发现在生物科学领域中,博士后以及师兄师姐比导师的指导对博士生科研技能的增值更明显。[1]这一结论很大程度上颠覆了对导师指导作用的惯常认识,也启示我们需要重新理解现代团队科学研究形态中导师及其成员的互动关系。本文以我国研究型大学理工科博士生为研究对象,试图探究现代科研团队组织中级联指导模式是否真的优于传统认知学徒指导模式?级联指导对博士生成长究竟会产生什么效果与影响?进而为优化“大科学”组织形态中博士生的培养和训练提供参考建议。

一、研究团队的扩张与博士生级联指导模式的兴起一对一的学徒指导一直以来都被视为博士生训练的经典模式,这种由教授和学生组成的二元结构在博士教育中有着漫长的历史。在自然科学领域,19世纪自从德国化学家利比希(Liebig)受巴黎盖·卢萨克(Gay-Lussa)实验室影响,创造性地在吉森大学设立了集教学与科研功能为一体的化学实验室后[2],教授在实验室中指导研究生科研就成为现代研究者培养的雏形。此后随着德国洪堡大学的改革,实验室与习明纳演化为自然科学和人文社科博士生训练的两种制度化模式,逐渐扩散到英、美、法和世界其他国家。然而在19世纪到20世纪初期,长达一百年的时间内,现代科学研究还处于所谓的“小科学”阶段,自然科学研究实验室的规模往往都比较小,较小的体量确保了师生之间的密切互动与沟通,博士生主要是以类似“学徒”的身份跟随导师,在导师一对一的指导下开展科学研究,完成博士论文,因此德语中博士生导师直译就是博士之父的意思。[3]博士生导师不仅在研究知识与方法方面给予直接指导,而且为学生未来成长为学者提供了示范和榜样。这种师徒制方式较好地适应了“小科学”时代社会对知识生产和研究者培养的需求。

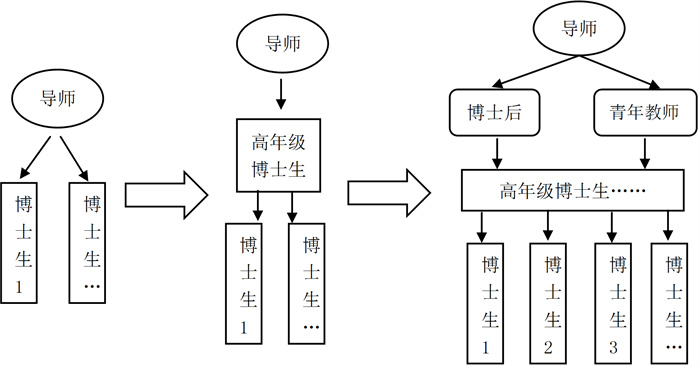

进入20世纪后,随着工业革命的发展,特别是受到两次世界大战的影响,现代科学研究的组织形态发生了巨大变化,由于研究问题以及相应使用复杂仪器设备和广泛专业知识的需求,团队合作开始取代师徒二元模式得到快速发展,[4]科学研究进入了普莱斯所称的“大科学”时代。科学研究的团队化首先出现在高能物理(HEP)领域,并迅速扩散到分子生物学与生物医学研究领域,尤其以人类基因工程(HUGO)为代表[5],计划吸引了来自世界6个国家近千名科研人员的参与。科研规模的扩大导致研究组织结构的改变,传统意义上师徒合作的小型实验室,开始向大规模的研究团队转变,以项目负责人(PI)、博士后和研究生,或资深教授、助理教授(副教授)、博士后和研究生为成员的新型科研组织成为现代自然科学研究的最普遍形式。[6]与此相应,也给博士生的训练环境带来了连锁影响,一方面研究者或教授的角色与职责开始发生变化,当科研团队人数增加到七到八人后,作为项目负责人(PI)的导师通常无法继续从事直接研究工作,而是需要将大量精力投入到团队的组织工作当中,发挥团队领导者和企业家的角色[7],为团队争取竞争性资源。另一方面,博士生与导师之间的直接联系开始减少,在研究实验室内自然形成一种“级联指导”文化,即由青年研究者指导高年级研究生,高年级研究生指导低年级研究生,低年级研究生指导本科生[8],指导关系不再仅仅发生于导师和学生之间,而是逐渐下移到团队成员中间(见图 1)。

|

图 1 博士生指导方式的演变路径与类型 |

可以说,在自然科学、工程技术学科内,大团队中的级联指导已经成为许多博士生面对或经历的科研日常,然而常态化并不意味着科学与合理,大型科研团队对人才的成长与发展究竟会产生何种影响还存在诸多疑点。就以简单的科研产出为例,美国著名学者普莱斯和毕弗(Derek J. Desolla Price,Donald Deb. Beaver)以及乌赫蒂和琼斯(Wuchty S, Jones BF, Uzzi B)等人对20世纪科学论文发表署名数量的研究发现,大规模的科研团队合作无论是在发表数量上还是成果影响力上看,都要比小规模的科研团队更为出色。然而2019年美国芝加哥大学和西北大学的吴凌峰、王大顺与艾文·杰慕斯等学者在《Nature》上的一项研究却挑战了这一结论,研究对1954—2014年间6500多万篇论文、专利和软件分析后发现,大团队虽然在科研产出上贡献良多,但更多的是发展已经成熟的科学领域,而许多颠覆性的创新科学观点往往是由小团队来完成的。团队规模与影响力呈正相关关系,但与创新性发现却是负相关关系。在具体的学术能力和素养的发展方面,这种争议同样存在,例如戴维费尔顿针对美国研究型大学生命科学领域科研团队中的博士生展开探究,发现级联指导相比导师指导效果更好。但我国学者阎光才则指出基于项目组合形成的团队运作可能会消解传统师生组合中社团式的情感纽带,长远来说对创新型人才的培养未必有利。因此明确科研团队中级联指导对博士生成长的真实影响,在当今科学研究团队规模化发展趋势下如何培养卓越研究者有着重要意义。

二、研究方法与数据来源 (一) 研究方法所谓级联指导本质上是一种间接指导,是在资源相对紧张情况下出现的一种替代模式,对于博士生训练而言,主要表现为导师委托或指派实验室内经验相对丰富的青年教师、博士后等青年研究者或师兄师姐指导低年级博士生的现象,理工类学科中俗常所说的“小导师”正是对此的形象反映。与此相对,由导师直接指导博士生的行为则被称为认知学徒指导。因此,对级联指导运作效果的考察必须以认知学徒指导作为参照,根据研究意图与实际情况,我们将博士生日常指导的主要来源划分为三种:导师、青年研究者(实验室内非导师的青年老师、博士后)和师兄师姐,将第一种作为认知学徒指导、后两种视作级联指导。

一名成熟、独立的自然科学和工程技术研究者,需要系统扎实的专业知识、卓越的研究能力和科学素养。综合国内外相关的博士生素养框架与标准[13-14],本研究将博士生的科研表现划分为科研产出、学术志趣和科研能力三类。其中科研产出主要以SCI、EI和获得专利数为表征,学术志趣通过科研兴趣与热情、科研自我效能感和学术志向进行反映,科研能力主要包括专业知识(知识深度、知识宽度、知识前沿),科学认知能力(批判性思维、研究原创性、问题提出能力、问题分析能力、问题解决能力)以及研究技能(仪器操作能力、信息收集能力和学术写作能力)等三大类11项具体能力指标。在此基础上,研究主要采用多重比较分析中的最小差异显著方法来探究级联指导相比认知学徒指导对博士生学术能力发展产生的影响。

(二) 数据来源与特征考虑到级联指导主要出现在实验科学中,因此本研究主要采用2017年中国研究生院院长联席会“研究生教育质量年度调查”课题中,有关研究生院高校理学类(不含数学)和工学类学科的博士生调查数据。经过筛选最后获得有效数据1570份。其中,性别比例接近7:3;一年级到五年级及以上占比依次为34.5%、26.5%、19.6%、10.9%和8.2%;入学方式中普通招考、硕博连读和本科直博的比例分别占到38.6%、42.0%和19.1%;理工科各占总体的32.2%和67.8%;实验室类型中,国家重点、省部级重点实验室和普通实验室的占比分别为34.1%、25.9%和38.3%;在学校类型上,调查对象均为双一流学科高校,其中双一流大学和一流学科大学各占85.1%、14.9%。具体样本信息情况如表 1所示。

| 表 1 样本信息情况说明 |

本研究的调查工具为“博士生科研能力和素养培养质量调查”问卷,问卷调查采用为5级评分的李克特量表,本研究主要选取学术志趣与品德、学科知识与方法技能、科学思维与研究能力等三个维度的变量。科研能力和素养调查题项的克隆巴赫系数为0.926,表明问卷有很好的信度。

三、研究发现 (一) 理工科博士生训练中级联指导的程度和特征整体来看,当前实验型学科博士生的训练方式中,级联指导已经开始占据一定的比例,其中主要指导教师为青年研究人员的比例为8.2%,科研主要指导者为师兄师姐的比例达到27.1%,二者共计占到调查总数的35.3%(图 2)。换言之,超过三分之一的理工科实验室中,博士生所接受的指导为级联指导。

|

图 2 理工科博士生级联指导情况 |

具体而言,这种级联指导现象普遍出现在自然科学与工程技术领域,理学类和工学类学科与博士生的主要指导者之间没有关联(p < 0.05),同样在实验室类型上,可以发现不同级别的实验室和博士生的主要指导者没有关联(p < 0.05),主要来自青年研究者和师兄师姐指导的占比均超过了三分之一。不过从列联表分析的结果中可以看出,级联指导现象与导师学术称号、入学方式以及就读年级之间有着较大的关联(p均小于0.05),具体表现是:

一、导师学术声誉越高的博士生更容易受到级联指导,导师为院士的博士生中,日常主要的指导者为青年研究者、师兄师姐的比例分别为19.1%、35.3%,合计高达54.4%;导师为长江学者、千人和杰青等高层次人才的博士生中,日常主要的指导者为青年研究者、师兄师姐的比例分别为11.3%、30.1%,合计占到41.4%;相比之下,导师为普通正高和副高职称的博士生,接受级联指导的比例大致为30%,之所以出现这种情况也较好解释,背后反映的是不同学术称号导师所主持科研团队规模的大小,高层次人才往往拥有较大的科研团队,出现级联指导现象的概率也更高。见表 2。

| 表 2 博士生所处环境特征与其主要指导来源的列联表分析 |

二、贯通式比分段式培养轨道的博士生更容易接受级联指导训练,普通招考博士生日常主要指导者为青年研究者和师兄师姐的比例合计只有29.8%,而硕博连读生主要接受级联指导(包括青年研究者和师兄师姐)的比例为34.6%,本科直博生接受级联指导(包括青年研究者和师兄师姐)的比例则高达47.7%,这可能与不同招生选拔方式学生的学术准备以及面临的挑战不同,相比于接受过系统完整硕士学位训练的普通招考博士生,硕博连读和本科直博生的研究技能和积累相对弱一些,且在校学习的年限较长,因此在进入博士学习和科研之后的初期,导师会安排高年级博士生或有经验的青年教师进行指导。见表 2。

三、低年级相比高年级博士生更容易接受级联指导,但主要出现在前两年。年级与主要指导来源的列联表分析显示,一年级博士生日常主要接受青年研究者和师兄师姐指导的比例为6.1%、32.3%,合计38.4%;二年级博士生日常主要接受青年研究者和师兄师姐指导的比例为7.7%、28.4%,合计36.1%;到第三年时,级联指导的比例已经下降到33.1%(包括青年研究者和师兄师姐),而四年级和五年级及以上博士生所接受级联指导的比例基本稳定在31%左右(包括青年研究者和师兄师姐),这说明缺乏研究经验的科研新手早期的训练主要是在较高年级博士生或其他青年教师指导下完成的,而导师更倾向于直接指导具有相应准备的高年级博士生。见表 2。

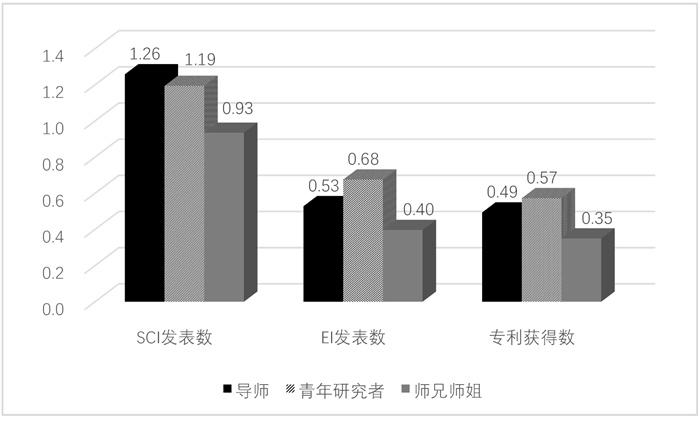

(二) 级联指导对理工科博士生科研产出的影响知识生产是博士生学术能力和培养质量的重要体现,为此,本研究选取SCI和EI论文发表数与专利获得数作为表征,通过最小差异显著法分析,结果发现在SCI论文发表数量上,认知学徒指导效果要强于级联指导,主要有导师直接指导的博士生平均发文1.26篇,而青年研究者和师兄师姐指导下博士生的平均发文分别为1.19、0.93篇,其中级联指导中师兄师姐的指导效果要显著弱于认知学徒指导(p < 0.05),级联指导中的青年研究者指导与学徒认知指导之间没有显著性差异(p>0.05)。在发表EI论文上,级联指导中的青年研究者指导效果要好于导师直接指导、师兄师姐指导,主要由实验室青年研究者指导的博士生平均发表EI论文数为0.68篇,分别高于导师、师兄师姐指导下的博士生0.15篇、0.28篇,多重比较分析表明在级联指导内部,青年研究者指导效果明显强于师兄师姐指导(p < 0.05),此外级联指导中的师兄师姐指导效果也显著弱于认知学徒指导下的导师指导(p < 0.05)。在获得专利数量上,级联指导中的青年研究者指导效果也要好于导师直接指导、师兄师姐指导,三类指导下博士生平均获得专利数量分别为0.57、0.49和0.35项,多重比较分析表明,级联指导中的青年研究者指导与学徒认知指导没有显著性差异(p>0.05),但级联指导中的师兄师姐指导则要明显弱于学徒认知指导(p < 0.05),此外级联指导内部的两种主要指导方式之间没有显著性差异(p>0.05)。见图 3、表 3。

|

图 3 不同指导者指导下博士生的科研产出表现 |

| 表 3 不同指导者指导下博士生科研产出的多重比较分析 |

因此整体来看,级联指导中的青年研究者与学徒认知指导中的导师在指导博士生发表论文和获得专利申请方面没有显著性差异,EI论文发表方面甚至要好于导师直接指导,但是级联指导中高年级博士生(师兄师姐)的指导明显弱于学徒认知指导。由此可知,如果单从指导学生科研产出而言,大型科研团队中,由实验室中青年合作教师来协助导师指导博士生具有一定的可行性,这与戴维费尔顿等人的部分研究发现有相似之处。不过从博士生的长远发展和创新性人才培养角度考虑,早期的科研产出仅是其中一个部分,更重要的还体现在具有持久、深远意义的学术志趣、科学素养和研究能力等方面。

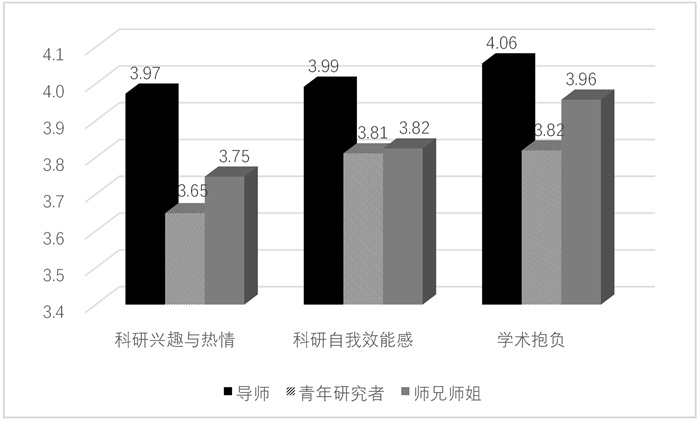

(三) 级联指导对理工科博士生学术志趣的影响为考察不同指导模式对理工科博士生学术志趣的影响,本研究选取了科研兴趣与热情、科研自我效能感和学术抱负三个变量进行测量。首先在科研兴趣与热情方面,调查显示认知学徒指导下博士生的表现最高,均值达到3.97,青年研究者和师兄师姐指导的效果较为接近,分别只有3.65、3.75,认知学徒指导效果要显著高于级联指导(p < 0.05)。其次在科研自我效能感方面,主要由导师直接指导的博士生对“我具备从事科研工作的能力和信心”的认可度平均达到3.99(非常不符合到非常符合,最高分为5),而级联指导模式中的青年研究者指导和师兄师姐指导效果得分差别不大,依次是3.81、3.82,多重比较分析表明认知学徒指导下博士生的科研兴趣与热情要显著高于级联指导(p < 0.05)。最后在学术抱负上,对于“希望在学术领域做出有影响力的成就”这一问题的回答,认知学徒指导下博士生的得分最高,为4.06;随后是师兄师姐指导,为3.96;青年研究者指导的效果最低,为3.82,但多重比较分析表明认知学徒指导效果要显著高于级联指导(p < 0.05),级联指导方式内部则没有显著性差异(p>0.05)。见表 4、图 4。

| 表 4 不同指导者指导下博士生学术志趣的多重比较分析 |

|

图 4 不同指导者指导下博士生学术志趣的表现 |

故而,与博士生科研生产力不同,在学术志趣的养成上,认知学徒指导表现出非常强的优势和作用,和级联指导模式相比,由导师直接指导的博士生在学术志向、兴趣和激情上明显有着更好的表现。级联指导模式中青年研究者和师兄师姐在激发低年级博士生志趣方面虽然没有显著性差异,但师兄师姐指导的统计得分要高于青年研究者的指导得分。这一结论与以往关于博士生导师指导的发现较为契合,更多的导师指导有助于提升博士生的满意度、科研自信与学术追求等。这种积极影响是青年研究者或高年级博士生所无法比拟和替代的。

(四) 级联指导对理工科博士生科研能力成长的影响通过描述性统计分析和多重比较分析,从图 5和表 5中可以发现如下几个特点,第一,级联指导下的博士生各项科研能力表现均低于认知学徒指导效果,两种指导模式除了在知识宽度、批判性思维和信息收集能力等3项科研能力上没有显著性差异外(p值均大于0.05),级联指导在知识深度、知识前沿、研究原创性、问题提出能力和学术写作能力等5项核心科研能力指标的指导效果上要明显比认知学徒指导差(p值均小于0.05)。第二,级联指导中青年研究者在部分科研能力的指导效果上与认知学徒指导之间没有显著性差异(p值均大于0.05),主要包括博士生的知识宽度、批判性思维、问题分析能力、问题解决能力、仪器操作能力和信息收集能力等6项科研能力,不过在博士生的认可程度上,青年研究者指导的效果要略低于导师。第三,级联指导中师兄师姐对博士生的指导在多项科研能力发展上要明显弱于认知学徒指导,具体包括知识深度、知识前沿、研究原创性、问题提出能力、问题分析能力、问题解决能力、仪器操作能力和学术写作能力等8个方面(p值均小于0.05)。第四,虽然级联指导内部青年研究者与师兄师姐在指导效果上不存在显著性差异(p值均大于0.05),但不同类型的级联指导在博士生科研能力发展水平上仍体现出一定的差别。具体而言,在知识深度、批判性思维、研究原创性、问题提出能力、信息收集能力和学术写作能力等方面,师兄师姐指导的效果要好于青年研究者;而在知识宽度、知识前沿、问题分析能力、问题解决能力和仪器操作能力等方面,青年研究者指导的效果要好于师兄师姐。见图 5、表 5。

|

图 5 不同指导者指导下博士生学术能力的表现 |

| 表 5 不同指导者指导下博士生学术能力的多重比较分析 |

概言之,传统认知学徒指导仍然具有明显的优势,主要由导师直接指导的博士生在多项科研能力成长上强于实验室青年研究者,特别是要高于师兄师姐的指导效果。不过,级联指导在某些方面也起到了一定的积极作用,特别是实验室内的其他合作老师,他们在对博士生的问题分析与解决能力以及研究技能等的训练上并没有明显差于导师指导。另外师兄师姐在提高低年级博士生知识宽度、批判性思维和信息收集能力等方面也发挥了相应的影响,因此合理发挥级联指导的作用在“大科学”时代具有重要的价值。

四、结论与建议受到复杂研究问题、大型科研仪器设备以及巨额科研经费支持等多重因素的影响,规模化、团队化的科学研究组织与环境已经成为现代理工科博士生训练和成长的重要场域,由此引发的级联指导现象在后发型的科研发展中国家更为普遍,就本研究的抽样调查来看,目前国内主要研究型大学中超过三分之一的博士生是在级联指导模式中成长的,特别是在具有较高学术身份研究者的实验室内以及本科直博生和低年级博士生中,这一比例更是接近五分之二。理工科中出现的这种级联指导模式,虽然一定程度上弥补了导师精力有限无法直接指导的弊端,但其实际的运行效果并不理想,远没有达到戴维费尔顿等人所称的级联指导优于认知学徒指导的状态。从上文的研究中可以看出,除了在EI论文发表和获得专利数上级联指导中的青年研究者指导略高于认知学徒指导下的博士生外,由导师直接指导的博士生在SCI论文发表、学术志趣和科研能力等的表现上都要好于级联指导的效果。当然,研究也发现,级联指导中青年研究者虽然在指导水平上弱于导师,但在科研产出、问题分析与解决能力以及研究技能等方面的指导效果上与导师基本相同;而级联指导中师兄师姐虽然在许多方面要弱于导师直接指导的效果,但二者在对博士生知识宽度、批判性思维和信息收集能力等三项能力的培养上不具有显著性差异,此外,师兄师姐指导的博士生在学术志趣以及部分科研认知能力和研究技能的表现上也要好于青年研究者的指导效果。

因此,可以说,当下理工科博士生教育出现的级联指导模式,与其说是大科学时代团队科研组织初级人才培养的新趋势,毋宁是导师指导精力稀缺困境下的被动选择。对正处于发展阶段的我国科研和博士生教育而言,需要特别重视科研团队内部指导职责分工以及科研团队的制度建设。首先,构建以研究方向为纽带的级联指导模式,明确科研团队内有经验成员的指导职责。对于作为科研新手的低年级博士生来说,课题组中有丰富经验者的传帮带对其学术适应和专业社会化具有重要的促进作用,但是在科研竞争和投入日益攀升的今天,如何确保实验室内青年研究者和高年级博士生愿意主动指导、帮扶科研新手则是需要考虑的。故而,大规模科研团队中在采用级联指导方式时,导师除了要注重传承老带新的实验室传统、倡导学术互助的文化与价值观,还应按照学术方向的一致性,合理搭配青年研究者、高年级博士生和低年级博士生,围绕学术方向形成小微研究团队,提高有经验团队成员指导科研新手的积极性和效率。并明确青年合作教师、博士后、高年级博士生各自在指导低年级博士生时所承担的职责。

其次,强化导师的学术指导责任,增强其对博士生关键科研能力的直接指导。传统学徒指导在现代研究者培养体制中仍具有不可替代的重要作用,本研究表明,主要由导师直接指导的博士生,在科研兴趣与热情、科研自我效能感、学术抱负、知识深度、研究原创性和研究问题提出能力等核心科研能力与素养的表现上要明显高于级联指导的博士生。大规模科研团队中的导师由于身兼多重角色和职责,在指导博士生时常常无法事必躬亲,不过应在关键能力培养上给予有效支持,一方面在学术指导上要重视引导学生对专业领域知识的深入理解,有意识培养学生的创新性意识、思维和能力,充分训练学生提出好的研究问题的能力。另一方面要加强对博士生的个人支持,在学生科研过程中给予充分的信心和情感支持,提高博士生的科研自我效能感[16],激发学生的科研志趣。

再次,建立博士生合作导师指导的激励机制,注重发挥级联指导模式中青年独立研究者的博士生指导作用。在大型科研团队中,发挥青年教师或博士后的博士生指导功能的现象日益普遍,而且从本研究也发现,级联指导中的青年研究者与导师在许多博士生科研能力的指导效果上并没有明显差异,但要显著高于师兄师姐的指导结果,因此发挥科研团队中青年独立研究者的博士生指导作用,不失为导师直接指导缺失下的一种次优选择。但与此同时也要考虑青年研究者以及博士后自身面临的科研挑战和压力,博士生培养单位有必要在职称晋升、经济报酬等方面出台政策,要求青年教师晋升职称时拥有一定的博士生合作导师指导经历,给予承担博士生指导职责的青年教师、博士后相应的工作量和经济激励,以此更好地调动青年研究者参与博士生指导的积极性。

最后,营造平等的科研互助文化,创建科研团队内部自由、密切讨论的学术氛围。随着科研团队规模的不断扩大,级联指导模式无形中又在既有的大团队中形成了条块分割的学术微组织,如果过分强调或任由团队成员之间这种隐形联结关系的发展,就会造成人为的学术交往壁垒,阻碍有丰富研究经验团队成员对科研新手的充分指导,以及不同成员之间的自由交往和讨论。因此,实验室负责人或导师应在采用级联指导模式的同时,注重营造宽松自由的学术氛围,鼓励团队内不同研究方向的成员加强合作与讨论,增强相互之间的知识共享和学术支持。

| [1] |

Feldon D F, Litson K, Jeong S, et al. Postdocs' lab engagement predicts trajectories of PhD students' skill development[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019, 116(42): 20910-20916. DOI:10.1073/pnas.1912488116 |

| [2] |

Beaver D, Rosen R. Studies in scientific collaboration: Part I. The professional origins of scientific co-authorship[J]. Scientometrics, 1978, 1(1): 75. DOI:10.1007/BF02016840 |

| [3] |

陈洪捷. 德国哲学博士"博"在哪里——基于20世纪初哲学院《博士培养条例》的分析[J]. 学位与研究生教育, 2013(3): 74-77. DOI:10.3969/j.issn.1001-960X.2013.03.018 |

| [4] |

Milojevi S. Principles of scientific research team formation and evolution[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(11): 3984. DOI:10.1073/pnas.1309723111 |

| [5] |

Beaver D B. The many faces of collaboration and teamwork in scientific research: updated reflections on scientific collaboration[J]. COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management, 2013, 7(1): 48. |

| [6] |

Beaver D D B. Reflections on scientific collaboration (and its study): past, present, and future[J]. Scientometrics, 2001, 52(3): 369. |

| [7] |

Etzkowitz H. Research groups as 'quasi-firms': the invention of the entrepreneurial university[J]. Research policy, 2003, 32(1): 111. |

| [8] |

Golde C, Bueschel A, Jones L, et al. Apprenticeship and intellectual community: Lessons from the Carnegie Initiative on the Doctorate[C]//Conference proceedings of the National Conference on Doctoral Education and the Faculty of the Future. Cornell University, Ithaca, NY: The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. 2006, 9.

|

| [9] |

De S P DJ, Beaver D. Collaboration in an invisible college[J]. American Psychologist, 1966, 21(11): 1011-1017. DOI:10.1037/h0024051 |

| [10] |

Wuchty S, Jones B F, Uzzi B. The increasing dominance of teams in production ofknowledge[J]. Science, 2007, 316(5827): 1036-1039. DOI:10.1126/science.1136099 |

| [11] |

Wu L, Wang D, Evans J A. Large teams develop and small teams disrupt science and technology[J]. Nature, 2019, 566(7744): 378. DOI:10.1038/s41586-019-0941-9 |

| [12] |

阎光才. 学术团队的运作与人才成长的微环境分析[J]. 高等教育研究, 2013(1): 36-45. DOI:10.3969/j.issn.1672-8874.2013.01.011 |

| [13] |

Vitae. Introducing-the-Vitae-Researcher-Development-Framework-RDF-to-employers-2011[EB/OL]. (2011-06-24)[2020-01-05]. https://www.vitae.ac.uk/vitae-publications/rdf-related/introducing-the-vitae-researcher-development-framework-rdf-to-employers-2011.pdf.

|

| [14] |

李永刚. 成为研究者: 理科博士生素养与能力的形成[D]. 上海: 华东师范大学, 2018: 82.

|

| [15] |

Paglis L L, Green S G, Bauer T N. Does adviser mentoring add value? A longitudinal study of mentoring and doctoral student outcomes[J]. Research in Higher Education, 2006, 47(4): 451-476. DOI:10.1007/s11162-005-9003-2 |

| [16] |

Overall N C, Deane K L, Peterson E R. Promoting doctoral students' research self-efficacy: Combining academic guidance with autonomy support[J]. Higher Education Research & Development, 2011, 30(6): 791-805. |

2021

2021