社会阶层的流动性历来受到各界关注,因其往往与社会公平程度息息相关,一个代际流动性高的社会,公平性通常更高。随着经济的迅速发展,中国社会受到前所未有的冲击和变革,物质资本、文化资本、价值观念无一不推动着社会结构迅速分化,“官二代”“富二代”等名词热议已久,较高的社会阶层垄断了物质与文化资源,出身社会底层的个体想通过自身的努力向上层流动已经越来越困难,面对这一社会现状,甚至有人认为当前的社会阶层已经固化,发出了“寒门再难出贵子”的感慨。职业最能代表个体在社会阶层中所处的位置,子代与父代之间的职业流动也是衡量社会流动性和公平性的重要指标。而教育作为决定个体职业选择及发展的重要因素,其价值在当前社会分层的背景下越来越受重视,大部分人希望通过家庭的教育投资来维系或改变个人乃至家庭的社会阶层。

博士作为学历教育金字塔的顶层,在培养过程中倾注了社会、家庭和博士自身的努力,但以往绝大部分博士毕业后的职业去向集中在高校或科研院所的学术科研岗位。近年来许多研究发现博士选择非学术职业的比例在不断上升,2016年美国《从研究生院到职场之路》报告明确指出约一半以上的美国应届博士毕业生在企业、政府和非营利部门寻找就业机会,我国2015-2018年间一流大学建设高校毕业生就业质量年度报告也发现从事非学术类工作的博士毕业生比例约为40%。当博士就业不再集中于学术职业,家庭作为博士教育最直接的支持者,其拥有的社会、文化和经济资本对职业选择起到重要的影响。读博能否改变家庭所处的社会阶层?不同的家庭资本如何影响博士的职业选择?本文将对这两个问题进行探讨。

一、理论与文献回顾 (一) 代际流动现代社会代际流动的研究始于1927年《社会流动》一书的出版,索罗金在研究了大量跨国数据之后提出了社会流动理论,认为工业社会中职业的代际流动程度较封建社会来说有所提高,相同家庭背景的孩子可能进入不同的工作岗位,不同家庭背景的孩子也可能进入相同的工作岗位。但父辈的职业依然会对子女的职业产生影响,出身于高级专业人员和管理人员家庭的下一代更容易进入声望较高的职业[1]。

此后,1967年布劳与邓肯出版了《美国职业结构》一书,提出了“职业地位实现模型”,标志着社会流动理论进入了一个全新的发展阶段。布劳与邓肯从微观的角度出发,对美国的职业结构与职业流动进行了定量研究。他们发现一个人所能取得的最终成就受先天因素和后天因素的影响,并把这两种因素分别称为先赋性和自制性,先赋性主要通过父辈的职业和受教育程度表现出来,自制性则主要表现为个人的受教育程度等后天通过努力可以达到的因素。该研究发现,在当时的美国社会中,教育是社会代际流动的主要推力,自制性因素在个人的成功中扮演更重要的角色,但先赋性也存在一定的影响,上一代的不平等会被继承到下一代身上[2]。

布迪厄用“文化再生产”理论解释阶层代际传递的作用机制。“文化再生产理论”也被称为“间接再生产理论”,这种理论认为教育以文化为中介实现社会再生产功能。布迪厄理论的核心是“文化资本”的概念,“文化资本”不同于其他理论中资本的概念,文化资本是指非正式的人际技巧、习惯、教育程度与生活方式等[3]。他认为文化资本在维持社会经济结构中起着重要的作用,不同阶层家庭的文化资本分布不平等,优势阶层家庭拥有着丰富的文化资本,这种文化资本会传递给他们的后代。由于文化资本的差异,不同阶层的子女在进入学校教育体系之前就已经出现了分化。学校的课程设置、教学方式和经费补贴存在差异,再次加深了社会不平等,由于阶级分化的存在,统治阶级使这种差异合法化,教育以文化为中介实现其再生产功能。

基于上述理论,我们发现家庭资本对子代教育、职业等方面具有重要影响,因此,本研究有选择的将家庭社会资本、文化资本、经济资本纳入家庭资本对博士职业选择影响的研究框架内。

(二) 博士职业选择多元化博士的职业选择大致可以分为“学术职业”和“非学术职业”两类。“学术职业”由洛根·威尔逊于1942年首次提出,后被我国学者接受和发展,大致可以定义为具有“以学术为生,以学术为业,学术的存在和发展使从业者得以生存和发展”特征的职业[4]。学术职业在很长的一段时间里都几乎垄断了博士的职业选择,但是近年来的数据却发现选择“非学术职业”的博士越来越多。我国的研究发现1995-2008年间选择高校就业的博士毕业生比例总体呈下降趋势,从59.8%下降到了46.1%[5]。基于2014届75所教育部直属高校博士毕业生就业情况的分析发现我国博士主要的就业行业是教育与科研,但是随着博士毕业生人数的增加,也有一些人选择企业就业[6]。2015-2018年间32所一流大学建设高校毕业生就业质量年度报告也发现越来越多的博士毕业生选择到企业等非学术部门就业,40%左右的一流大学建设高校博士毕业后会从事非学术类工作,平均15%以上的博士毕业生进入企业就职,理工科类院校比例则更高[7]。在英、美、法、德、日等传统的博士培养大国中,博士选择“非学术职业”的比例都越来越高[8],博士职业的多元化已经成为世界性趋势。

面对博士就业多元化这一新趋势,学者们也进行了很多更深入的研究。有些学者从个人特征因素出发,分析了具有不同特征博士的职业选择[9-10]和职业发展,发现家庭背景会显著影响博士的职业发展[11]。也有学者对出现这一趋势的原因进行了分析,认为除了学术市场趋向饱和外,学术机构从业环境恶化,青年教师学术压力大,发展前景不稳定,也是导致博士选择“非学术职业”的重要原因[12]。还有学者对当前博士培养模式进行了反思,认为传统的培养模式已经不适应当前多元化就业的需求,必须对博士培养模式进行变革[13]。

纵观个体职业选择的始终,我们不难发现,择业者的自我实现、家庭期望和社会需求相统一是关键。在博士主流就业渠道为学术部门时,家庭资本对博士择业并没有太大的影响,但面对当前博士职业选择多元化的趋势,我们不禁思考家庭资本会对博士的职业选择产生何种影响?

二、中国博士原生家庭资本分布与职业代际流动现状 (一) 调研设计与过程为了解中国博士群体的原生家庭资本与职业代际流动现状,本研究在2019年5月中旬至7月初进行了调研。问卷分为三个部分:第一部分是对博士的基本情况进行了解,包括:性别、年龄、生源地、常住地、学科门类和博士就读高校类型。第二部分是对博士的家庭资本情况进行调查,包括文化资本、社会资本、经济资本。以父母双方中受教育程度较高一方的学历为家庭文化资本,以父母双方中阶层较高一方的职业代表家庭社会资本,经济资本则使用是否具有个人独立房间、电脑、汽车等七个指标计算其累计得分。第三部分是对博士的职业选择进行调查,包括博士的签约单位和意向单位类型、岗位性质,以此判断博士选择的是学术职业还是非学术职业。

参考《职业分类和代码》(GB/T 6565-1999)将所有的职业划分为六大职业类型,并参考陆学艺(2002)[14]、李春玲(2005)[15]社会经济地位指数的排序和纪珽[16](2020)对职业阶层的排序,对各职业类型从高到低进行排序。这六个职业类型或职业阶层从高到低依次为:(1)高级管理者(国家机关干部、企事业单位管理人员);(2)专业技术人员;(3)办事人员(企业职员);(4)商业服务人员(商业、服务业工作人员及个体工商户);(5)工人;(6)农民。

调查采取多阶段分层抽样,从东北、华北、华东、华中、华南、西南、西北七大地区中选取世界一流大学建设高校、世界一流学科建设高校、其他普通院校、科研院所不同专业的若干博士。东北地区选择了东北大学、东北师范大学、吉林大学等高校,华北地区选择了对外经济贸易大学、北京师范大学、天津大学。华东地区选择的是东南大学、南京大学、南京农业大学。华中地区以河南师范大学、河南大学、华中科技大学、中南大学、湖南师范大学为主。华南主要选取的是华南师范大学和广西大学。西南地区主要选取了西南大学,西北地区选择的是西北农林科技大学、西安交通大学。总共涉及77个博士培养单位,其中有31所世界一流大学建设高校,26所世界一流学科建设高校,17所普通高校,2个科研院所。问卷总访问次数2724次,初筛后完成全部题项的问卷781份。复查阶段对答题时间小于200秒、选项多次重复的问卷进行了无效标注,得到696份问卷。后期清理校验阶段对每一份问卷进行逻辑校验审核,最终确定577份有效答卷。样本基本情况如表 1:

| 表 1 调查样本分布 |

本研究在处理博士原生家庭的文化资本时,按照现行的学制分为小学以下、小学、初中、高中、大专、本科、研究生,列表如下(表 2)。同时为与普通家庭作对比,本文选择了2010年第六次全国人口普查中“各地区分性别、受教育程度的6岁及以上人口”为参照,探讨博士原生家庭与社会平均水平的异同。

| 表 2 博士样本家庭文化资本与人口普查资料对比(%) |

从上表我们可以发现,博士原生家庭文化资本普遍高于社会平均水平,有30.15%的博士家长接受过高等教育,其中3.29%的家长接受过研究生教育,而在社会平均水平上,仅有9.52%的人接受过高等教育,其中接受过研究生教育的仅为0.33%,博士家庭父母接受过研究生教育的人数是社会平均水平的10倍左右。在较低教育程度上,博士家庭比例也明显低于社会平均水平,如义务教育及以下程度上,博士家庭所占比例分别为4.68%、6.41%和28.25%,明显低于社会平均水平的5.00%、28.75%和41.70%。由此可见,博士原生家庭在文化资本上明显高于社会平均水平。

2. 博士原生家庭的社会资本本次调研中所得博士原生家庭社会资本的数据如下表 3所示,为方便分析本文同样将其与2010年第六次全国人口普查所得的“全国分年龄、性别、职业中类的就业人口”进行对比,分析博士原生家庭与社会平均水平的差异。

| 表 3 博士样本家庭社会资本与人口普查资料对比(%) |

从上表我们可以发现,博士原生家庭多属于较高的职业阶层,高级管理者和专业技术人员两类家庭的比重分别为37.61%和14.90%,明显高于社会平均水平的1.77%和6.84%。在较低的职业阶层上,工人和农民两类家庭的比重分别为13.69%和20.80%,明显低于社会平均水平的22.51%和48.36%。由此可见,博士原生家庭在整体社会阶层中的位置明显高于社会平均水平。

(三) 博士家庭的职业代际流动通过上面的分析可以发现,博士原生家庭的文化资本和社会资本明显高于社会平均水平,这一现象似乎与布迪厄的文化再生产理论相印证,优势阶层家庭拥有着丰富的文化资本,这种文化资本会传递给他们的后代,而弱势阶层家庭拥有的文化资本十分有限,能够传递给后代的往往更有限。但是,教育是否能够改变这种再生产?本节将通过职业代际流动矩阵来对这个问题进行分析。

1. 职业代际流动矩阵郭丛斌[17]、周兴[18]等学者都采用了Blau和Duncan的方法对职业代际流动进行研究。本文以郭丛斌和纪珽的方法为基础进行计算,了解博士家庭职业代际流动情况。

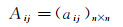

假设存在n种职业类型,建立从父代i职业到子代j职业的代际职业转移矩阵,表示为:

|

上式中,aij是当父亲从事i职业时,博士子女从事j职业类型的频数。

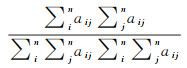

如果父母从事的职业与子女从事的职业彼此独立,那么该独立假设下的理论期望值为:

|

频数分布的实际观察值为:

|

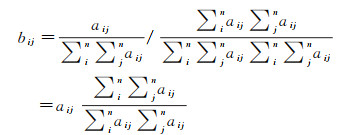

用上式之比定义职业代际流动性指数和继承性指数,计算公式为:

|

其中,当i=j时,bij表示继承性指数;当i≠j时,bij表示流动性指数。若bij>1,说明父母职业为i的子女进入j职业的几率较大;反之,若bij<1,说明父母职业为i的子女进入j职业的几率较小。

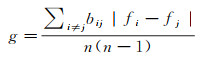

在此基础上,还可以计算出职业代际的流入和流出指数:

|

为了更准确地表示各职业阶层之间的距离,本文引用纪珽(2020)计算得到的六大职业类别的平均社会经济地位指数(fi)(表 4)来代替各个职业阶层的排序。

| 表 4 平均社会经济地位指数 |

职业代际流动分为向上流动、向下流动和继承三个类别。将流动方向与流动距离结合起来,代际流动距离指数也可以分为总体代际流动距离指数、向上代际流动距离指数和向下代际流动距离指数。

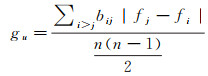

总体代际流动距离指数公式为:

|

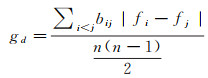

向上代际流动距离指数为:

|

向下代际流动距离指数为:

|

通过对职业代际流动矩阵的分析,我们可以了解出身不同阶层的博士代际流动程度与方向上存在的差异。表 5中对角线上的数字是职业代际继承指数,对角线之外的数字是职业代际流动指数。在博士家庭职业代际流动矩阵中,对角线中的两个元素大于1,说明在专业技术人员和高级管理者家庭中,子代从事与父代相同职业的可能要大于父子职业相互独立假设下的理论期望值,反映了这两个职业阶层都存在代际职业继承现象。尤其是高级管理者家庭的职业代际继承指数高达1.485,代表这一职业具有高继承性的特点。

| 表 5 职业代际流动性和继承性指数 |

从流出指数来看,父母为农民、工人、服务人员、办事人员的博士其职业流出指数均大于0.3,而父代为专业技术人员和高级管理者的博士其职业流出指数不到0.2。由此可以看出,社会资本较高家庭虽然也存在子代职业流出的现象,但流出水平较低,尤其是出身专业技术人员家庭的博士职业代际流出指数最低。

在具体的职业阶层流向上,专业技术人员职业的流入指数最高(0.991),其次是高级管理者职业(0.931),其它职业流入指数为零,总体上博士的职业选择更多流入了专业技术人员职业,但高级管理者职业的流入指数已非常接近。父代为商业服务人员和高级管理者时,子代流入高级管理者的指数大于流入专业技术人员的指数,且都大于1,说明这两个阶层的子代博士更倾向于选择高级管理者职业,反映出出身于不同阶层的博士在选择职业时带有不同的倾向性。

总体上,博士职业平均向上流动距离为10.970、平均向下流动距离为0.261、平均流动距离为5.616,完成博士教育在总体上实现了职业代际的向上流动。出身于农民、工人等社会地位较低家庭的博士通过受教育完成了向上流动,成为专业技术人员、高级管理者等社会地位较高的阶层;原本出身专业技术人员、高级管理者家庭的博士虽然存在着一定程度的向下流动,但幅度较小,基本维持了阶层地位。

综上所述,本研究将博士家庭的职业代际流动模式总结如下:

1.博士教育可以帮助出身于较低社会阶层的群体实现向上流动。

2.高阶层家庭存在职业代际高继承性的特征。这一现象在高级管理者家庭最为明显。出身专业技术人员家庭的博士在流动时存在一定的壁垒,由于所处阶层位置的特殊性,其向上流动的难度大于其他几个阶层,为避免向下流动,子代博士继续选择这一职业,导致其流出指数最小。

3.父代为商业服务人员和高级管理者时,子代更倾向于选择高级管理者职业,出身其他阶层的博士则倾向于选择专业技术人员职业。

三、家庭资本对博士职业选择的影响 (一) 家庭资本对学术职业选择的影响专业技术人员和高级管理人员属于职业阶层划分的标准,从博士毕业时的现实职业选择角度一般对应于学术职业和非学术职业两类。本研究参考博耶、李澄锋等的观点,将学术职业具体定义为在大学、科研院所等学术机构从事教学、科研和社会服务的工作,不包含行政管理人员;非学术职业分为技术业务人员和行政管理人员两个亚类。将数据进一步筛选后结果显示,已正式签约工作单位的博士中,选择学术职业的博士占比为63.57%,选择非学术职业的博士占比36.43%,这一比例与鲍威统计的2016年学术型博士进入学术部门就业的比例67.1%基本一致。

1. 学术/非学术职业博士的家庭文化资本差异分析对比选择学术职业和非学术职业博士的家庭文化资本,高学历家庭和低学历家庭差异较大。选择学术职业的博士中父代研究生学历占比4.49%,对应非学术职业占比1.96%,只有前者的一半不到;选择学术职业的博士中父代小学学历及以下的占比为12.92%,对应非学术职业为8.82%;而在初中、高中和大学三个层次上学术/非学术职业博士的父代学历相差不大,显示出家庭文化资本在博士职业选择上的两极现象(表 6)。

| 表 6 文化资本与博士学术职业选择统计(%) |

选择学术职业的博士中,家庭社会资本占比最高的为农民,所占比例为39.89%,其次是高级管理者,比例为24.16%;选择非学术职业的博士中,占比最高的为农民34.31%,其次是高级管理者21.57%和工人20.59%。家庭社会资本为工人的博士职业选择的比例存在一定差别,但在其他类别中,选择学术职业与非学术职业的博士所占比例比较接近(表 7)。

| 表 7 社会资本与博士学术职业选择统计(%) |

本调查所得的家庭经济资本通过7个项目的累计积分测量,取经济资本的平均值4.274作为分界线,将大于均值的经济资本定义为优越经济资本,小于均值的家庭经济资本为普通经济资本。

由表 8可知,选择学术职业的博士中,家庭经济资本为普通的占比57.87%,出身于优越家庭经济资本的占比42.13%;选择非学术职业的博士中,经济资本普通的占比54.90%,优越的占比45.10%。选择学术职业博士的家庭经济资本略低于非学术职业的博士。

| 表 8 经济资本与博士学术职业选择统计(%) |

分析家庭资本在博士非学术职业两个亚类上的差异,具体结果如下:

1. 选择非学术职业博士的家庭文化资本差异分析由表 9可知,在选择行政管理人员岗位的博士中,父代学历为研究生和大学的比重分别为3.45%和31.03%,对应选择技术业务人员岗位的博士其父代学历分别为1.82%和16.36%,只有前者的一半左右。而在初中学历层次上,选择技术业务人员岗位的博士父代占比远高于选择行政管理人员岗位的博士。对比选择技术业务人员和行政管理人员的博士家庭文化资本,发现出身高学历家庭的博士更多选择了行政管理人员岗位。

| 表 9 文化资本与博士非学术职业选择统计(%) |

由表 10可知,在社会资本对博士非学术职业选择的统计中,工人家庭出身的博士更多选择了技术业务人员岗位,占比达到29.09%,而选择行政管理人员岗位的只占到10.34%。高级管理者家庭出身的博士更多选择了行政管理人员岗位,占比高达34.48%,而选择成为技术业务人员岗位的只有10.91%。显示出父代职业与子代职业之间较强的粘性。

| 表 10 社会资本与博士非学术职业选择统计(%) |

由表 11可知,在出身普通经济资本的博士中,选择技术业务人员的博士占比71.74%,选择行政管理人员的博士占比28.26%;在出身于优越经济资本的博士中,选择技术业务人员的博士占比57.89%,行政管理人员的博士占比42.11%,由此可见,家庭经济资本优越的博士更倾向于选择行政管理人员。

| 表 11 经济资本与博士非学术职业选择统计(%) |

通过上述的对比不难发现,家庭资本同样影响着博士的非学术职业选择,综合文化、社会和经济三类家庭资本来看,家庭资本优越的博士更多的倾向于选择行政管理人员而不是技术业务人员。

(三) 计量回归分析 1. 模型选择本研究的因变量(表 12)为二分类变量,所以选择二元逻辑回归模型分析家庭资本对博士职业选择的影响,并采用Stata 16进行相关的计量检验,所采用的二元回归方程基本形式为:

|

在职业期望回归模型中,P表示博士具有学术职业期望的概率,p(1-p)表示具有学术职业期望与非学术职业期望的优势比,即具有学术职业期望的机会比率。X1~Xn分别表示对博士职业期望存在影响的因素,如家庭社会资本、经济资本等。β为自变量X的回归系数,表示自变量对因变量的影响程度,大于0表示自变量X对具有学术职业期望有正向影响,小于0则表示具有负向影响。α为常数项,ε为随机扰动项。

在职业选择回归模型中,P表示博士选择学术职业的概率,p(1-p)为选择学术职业与选择非学术职业的优势比,即选择学术职业的机会比率。X1~Xn分别表示对博士职业选择存在影响的因素,β为自变量X的回归系数,表示自变量对因变量的影响程度,大于0表示自变量X对选择学术职业有正向影响,小于0则表示具有负向影响。α为常数项,ε为随机扰动项。

| 表 12 影响因素变量列表及描述统计 |

(1) 家庭资本对博士职业期望的影响

家庭资本对博士职业期望影响的回归结果如表 13所示,为避免多重共线性的影响,本研究将社会资本、文化资本、经济资本分别与职业期望进行回归,结果发现家庭文化资本对子代博士的学术职业期望具有显著影响,回归结果如下:

| 表 13 博士职业期望的二元逻辑回归模型分析 |

1.家庭资本层面:家庭经济资本的系数在统计上不显著。家庭社会资本方面,只有父辈为高级管理者阶层时,其对子代是否具有学术职业期望产生了显著正向影响。家庭文化资本方面,相对于小学及以下学历,父代学历为初中、高中和大学的博士都显著地具有更高的学术职业期望;父代为研究生学历的博士在学术/非学术职业的期望上相比父代为小学学历的博士反而没有显著差异。拥有研究生文化程度的父代可以推测其职业大多为专业技术人员,且社会资本为专业技术人员的回归结果也不显著,此两项结果互相印证,反映出高学历专业技术人员父代在子代选择学术职业的意向上,并不具有比小学学历父代更高的期望,且低于初中、高中和大学学历父代。

2.博士教育背景层面:博士就读的学科门类对其是否具有学术职业期望具有显著影响,相对于医科博士来说,其他五大类学科的博士都显著具有学术职业期望,其中人文学科博士具有学术职业期望的概率是医学博士的四十多倍,这一结果与不同学科的性质有关。学术成果和博士高校类型的回归结果不具有显著的统计意义。

3.学生个人特征层面:年龄、性别等回归结果在统计意义上均不显著。

综上所述,家庭社会资本为高级管理者,或文化资本为初中、高中和大学,博士就读学科门类为人文、社科、理科、工科和农科的博士具有更高的学术职业期望。

(2) 家庭资本对博士现实职业选择的影响

家庭资本对博士现实职业选择影响的回归同样将社会资本、文化资本、经济资本分别与职业期望进行回归,根据回归结果(表 14)可以发现:

| 表 14 博士职业选择的二元逻辑回归模型分析 |

1.家庭资本层面:与职业期望不同,在家庭社会资本方面各种职业家庭都没有表现出显著的差异,父代学历也同样不显著,原本在职业期望回归中不显著的家庭经济资本却成为唯一显著负向影响博士现实职业选择的因素,即家庭经济资本越强,博士现实选择学术职业的可能性越小。结合前面对职业期望的分析结果可以发现,即便完成博士学业,在职业选择时也需要面对理想与现实的差距,家庭的社会资本和文化资本尽管影响学术职业期望,但对现实职业选择都不具备显著的影响,只有家庭经济资本成为唯一显著的影响因素。

2.学生教育背景层面:与职业期望相同的是,博士就读的学科门类对其是否选择学术职业具有显著影响,相对于医科博士来说,其他五大类学科的博士都显著地倾向于选择学术职业。学术成果突出的博士此时选择学术职业的倾向非常显著;就读高校类型的回归结果依然不具有显著的统计意义。

3.学生个人特征层面:年龄、性别显著影响博士的职业选择,但出现了与省会和农村相比,常住地为城镇的博士更显著地倾向于选择学术职业的“夹心层”现象。

综上所述,家庭经济资本普通,女性,常住地为城镇,博士就读学科门类为人文、社科、理科、工科和农科的博士更有可能选择学术职业。

四、结论与讨论本研究利用职业代际流动视角,通过对博士职业期望及选择数据的分析,发现博士家庭资本对博士职业选择的影响:

(一) 博士原生家庭的文化资本和社会资本普遍优于社会平均水平通过对本研究样本博士家庭资本与人口普查数据的对比,可以明显地发现博士家庭的优越性,并且人口普查的数据反映的是当前社会各个年龄层的平均水平,被调研博士父代的受教育水平和社会阶层尚且优越,如果与其同年龄段的人群相比,这种优越性会更加明显。

(二) 完成博士学业可以提升或维持其家庭的社会阶层通过对职业代际向上流动距离的测算可以发现,子代博士群体普遍实现了社会阶层的向上流动,但是出身不同阶层的博士在进行职业选择时带有不同的倾向性,如出身农民、工人和办事人员家庭的博士更倾向于选择成为专业技术人员,出身商业服务人员和高级管理者家庭的博士更倾向于选择成为高级管理人员。出身专业技术人员家庭的博士向上流动性最差,面临着向上提升的阶层壁垒。出身高级管理者家庭的博士存在较高的职业代际继承性。

(三) 在非学术职业的亚选项上,依然存在家庭资本的影响选择行政管理人员岗位的博士无论是在家庭文化资本、社会资本还是经济资本上普遍优于选择技术业务人员岗位的博士,尤其是家庭文化资本为大学、经济资本优越、父代为高级管理者的博士更倾向于选择成为行政管理人员。

(四) 家庭文化资本显著影响博士的职业期望,家庭经济资本显著影响博士的现实职业选择通过对比博士学术职业期望和现实职业选择影响因素的回归结果,发现职业期望更多受到家庭文化资本的显著影响,但实际的职业选择被家庭经济资本左右,同时还受到性别、学科门类等自身因素的影响。

总之,在博士就业多元化的趋势下,除了性别、就读学科、学业成绩等传统分析框架内的影响因素,家庭资本对博士职业期望和现实选择的影响已经显现。博士教育能够在总体上提升或维持博士家庭所处的社会阶层,家庭会通过拥有的文化资本、社会资本和经济资本在不同程度上影响博士的职业期望和职业选择,较低阶层的家庭更希望子代博士从事学术职业,而高学历的专业技术人员家庭却在学术职业期望上低于一般家庭。拥有优越经济资本的家庭尽管在职业期望上并无显著影响,但在现实职业选择时负向影响子代博士选择学术职业,这可能与家庭可以更好地支持子女多元化的选择就业渠道相关。

| [1] |

Sorokin Pitirim A.. Social Mobility[M]. New York: Harper & Brothers, 1927: 435-456.

|

| [2] |

Blau Peter M., Duncan Otis Dudley. The American Occupational Structure[M]. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1967: 402-403.

|

| [3] |

乔纳森·特纳. 社会学理论的结构(第6版)下册[M]. 邱泽奇, 等译. 北京: 华夏出版社, 2001: 192.

|

| [4] |

沈红. 论学术职业的独特性[J]. 北京大学教育评论, 2011, 9(3): 18-28+188. DOI:10.3969/j.issn.1671-9468.2011.03.002 |

| [5] |

范巍, 蔡学军, 成龙. 我国博士毕业生就业状况与趋势分析[J]. 教育发展研究, 2010, 30(7): 79-81. |

| [6] |

高耀, 沈文钦. 中国博士毕业生就业状况: 基于2014届75所教育部直属高校的分析[J]. 学位与研究生教育, 2016(2): 49-56. |

| [7] |

刘凌宇, 沈文钦, 蒋凯. 一流大学建设高校博士毕业生企业就业的去向研究[J]. 学位与研究生教育, 2019(10): 48-54. |

| [8] |

沈文钦, 王东芳, 赵世奎. 博士就业的多元化趋势及其政策应对: 一个跨国比较的分析[J]. 教育学术月刊, 2015(2): 35-45. |

| [9] |

李澄锋, 陈洪捷, 沈文钦. 博士研究生学术职业选择的群体差异: 基于中国博士毕业生调查数据[J]. 学位与研究生教育, 2019(8): 36-41. |

| [10] |

沈文钦, 左玥, 陈洪捷. 哪些博士毕业生在企业就业?基于2016年13所高校的调查分析[J]. 学位与研究生教育, 2019(3): 29-35. |

| [11] |

罗英姿, 张佳乐. 我国毕业博士职业选择与发展影响因素的实证研究: 以涉农学科为例[J]. 高等教育研究, 2018, 39(11): 25-36. |

| [12] |

鲍威, 杜嫱, 麻嘉玲. 是否以学术为业: 博士研究生的学术职业取向及其影响因素[J]. 高等教育研究, 2017, 38(4): 61-70. |

| [13] |

顾剑秀, 罗英姿. 是"管道的泄露"还是"培养的滞后": 从博士毕业生的职业选择反思我国博士培养变革[J]. 高等教育研究, 2013, 34(9): 46-53. |

| [14] |

陆学艺. 当代中国社会十大阶层分析[J]. 学习与实践, 2002(3): 55-63+1. |

| [15] |

李春玲. 当代中国社会的声望分层: 职业声望与社会经济地位指数测量[J]. 社会学研究, 2005(2): 74-102+244. |

| [16] |

纪珽, 梁琳. 代际职业流动及其影响因素的性别差异[J]. 南开经济研究, 2020(2): 25-48. |

| [17] |

郭丛斌, 丁小浩. 职业代际效应的劳动力市场分割与教育的作用[J]. 经济科学, 2004(3): 74-82. |

| [18] |

周兴, 张鹏. 代际间的职业流动与收入流动: 来自中国城乡家庭的经验研究[J]. 经济学(季刊), 2015, 14(1): 351-372. |

2021

2021