2. 北京师范大学 教师教育研究中心, 北京 100875

2000年至2020年是我国教育博士专业学位实践探索、正式设置、试点先行和逐步发展的20年,也是教育博士专业学位理论与实践研究步伐不断加快的20年。2000年起,北京师范大学等高校开始以“教育行政管理干部在职攻读教育博士”的形式探索高层次研究型教育管理人才培养[1];2008年,国务院学位委员会第26次会议通过了《教育博士专业学位设置方案》;2009年,北京大学等15所高校作为教育博士专业学位首批高校于2010年正式招生。截至2020年,全国已有27所高校具有教育博士专业学位招生资格,总计在教育领导与管理、学科课程与教学、学生发展与教育和汉语国际教育四个专业领域招收3404名教育博士生,授予484人教育博士专业学位。1997年,首篇探讨教育博士培养的文章发表在《学位与研究生教育》杂志上,开启了我国教育博士培养研究的先河[2]。进入2000年之后,以“教育博士”为主题的研究论文渐步增多;2010年之后,教育博士培养成为新时代教师教育政策、实践与研究领域的一个热点话题,教育博士培养研究日益被教育界所关注,实践领域研究成果逐步增多。

反观西方,自上世纪20年代教育博士专业学位在哈佛大学创设以来,教育博士培养研究就伴随着实践进程推进而得到研究者们的重视,并利用循证研究来帮助培养院校更好地改善教育博士培养实践。最具代表性的是舒尔曼(Shulman)等人发起的卡内基教育博士项目计划(Carnegie Project on the Education Doctorate, 简称CPED),该计划在教育博士专业学位的培养目标、培养模式、课程体系、学习方式、导师指导、实践教学、学位论文、职业发展等方面都产出了大量的实证研究成果,为美国及其他国家的教育博士培养奠定了坚实的理论与实践基础[3]。目前我国教育博士专业学位相关研究大部分为历史回顾研究,且多集中于政策文献和统计数据的整理分析,或有专章讨论相关研究进展,但偏于思辨与比较。因此,本研究希望通过对国内20年教育博士培养研究成果的系统梳理,一方面填补目前相关综述研究的空白,聚焦实践研究进展和证据评估;另一方面能深化我们对教育博士培养政策与实践复杂性的理解,为教育博士培养提供新的有效路径,也为未来教育博士培养研究提供一些思考方向。

二、研究设计 (一) 分析框架本研究主要参考Cochran-Smith等人提出的“教师培养研究作为历史置身性的社会实践”框架[4],基于“研究作为社会实践”视角,不局限于对教师培养研究的主题或方法的归纳,还重视其背后的理论视角、研究者身份、研究假设等要素[5]。具体包括五个维度:研究问题提出与界定;研究者身份定位与预期目的;研究设计与理论基础;研究发现与实践影响;基本假设与论证逻辑。本研究参考宋萑等人的研究构建了图 1框架[6],一方面对20年间国内教育博士培养研究文献中主题、研究者身份、研究设计、理论模型、研究发现等外显内容进行梳理分析,另一方面从文献中挖掘研究的基本假设、论证逻辑、实践影响、政策理解和未来趋势,以呈现教育博士培养研究富含的社会实践图景。

|

图 1 作为社会实践的教育博士培养研究文献综述框架 |

1. 20年间教育博士培养研究中,在研究对象、研究方法、研究主题、研究者身份、基金项目资助方面呈现哪些特征?

2. 20年间教育博士培养研究主要发现有哪些?呈现哪些特征与趋势?

(三) 研究方法本研究采用主题分析和内容分析相结合的系统化方法论研究范式,对所收集的关于教育博士培养研究的期刊文献进行了系统回顾与梳理。

1. 文献收集本研究所选文献来自于知网、维普和万方3大中文数据库平台中的北大中文核心期刊和南大CSSCI来源期刊,检索范围为2000年至2020年。采用高级检索方式,检索式如表 1所示,共收集围绕“教育博士”主题正式见刊发表的论文458篇。

| 表 1 三大中文数据库平台检索结果 |

基于前期收集的458篇文献进行三个步骤文献筛选:首先,对458篇文献通过Noteexpress文献管理软件进行去重,删除重复文献223篇;其次,基于文献初步审查结果,逐步对剩余文献进行标题、摘要审查,论文发表形式审查,删除研究主题与教育博士无关文献54篇;最后,对文献全文审查,为了保证全文核查的准确性,研究者进行了两轮的全文复查工作,删除研究内容与教育博士无关或论证不清晰文献71篇。审查后得到有效文献110篇。

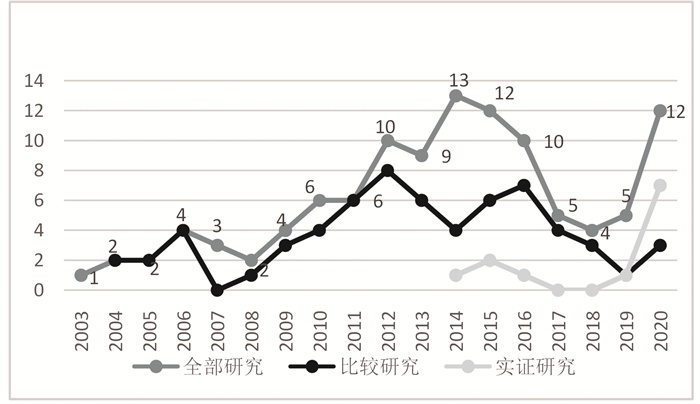

三、研究发现 (一) 整体趋势本研究对教育博士培养研究的发文数量进行了统计分析,结果如图 2所示。20年间,该领域发文量整体呈现波动中逐步增长的态势。2003—2008年发文量稍显平稳,保持在年均1—4篇之间;2009年发文量开始激增,2014年达到最高值13篇;2015年后发文量逐年回落,2018年达到谷底4篇;2020年开始又有较大增幅,随着教育博士培养规模扩大和学者研究兴趣增加,可以预测未来发文量会呈现继续增加的趋势。所发文章中实证研究类的文章约占比11%(12篇),思辨研究类的文章约占比89%(98篇),其中比较研究在整体研究中占比58%(64篇),且比较研究发文量趋势与整体研究趋势类似;2014年实证研究文章开始出现并呈现增加态势,这反映了国内学者对教育博士培养循证研究的关注,可以预测未来实证研究必然呈现增长态势。

|

图 2 2000至2020年教育博士培养研究文献发表数量统计图 |

统计分析发现,研究对象具有地域范围广泛、类别丰富、数量分布变化大的特点。从其所在国别来看,除中国大陆27家高校外,还主要分布在美国(n=39)、澳大利亚(n=6)、英国(n=4)、加拿大(n=2)、香港(n=2)等国家、地区的10余所高校,其中国内教育博士研究(n=41)少于国(境)外教育博士研究(n=69)。大多数研究以“教育博士”“专业博士”“教育专业学位博士”等为研究对象,包含教育博士生、指导教师、任课教师、教育管理者等群体,涉及学校领导与管理、学校课程与教学、学生发展与教育、汉语国际教育等教育博士培养的四个专业领域。12篇实证研究中研究对象包括博士一年级到超期博士生,样本数量从6名到207名不等。

2. 研究范式110篇文章包含思辨研究(98篇)和实证研究(12篇)两种研究范式,呈现出不同的研究方法。其中思辨研究涉及比较研究法(90篇)、历史分析法(24篇)和政策分析法(15篇),实证研究涵盖质性研究(7篇)、量化研究(3篇)和混合研究(2篇)。质性研究中多采用深度访谈、民族志等方法收集数据,运用资料分析、文本分析等方法分析数据;3篇量化研究均采用问卷调查收集数据,运用数理统计方法分析数据。总体来看,教育博士培养研究呈现出鲜明的“思辨色彩”,实证研究较为薄弱。研究方法以比较研究和质性研究为主,量化研究方法运用较少。

3. 研究者研究者的身份定位一定程度上决定了其研究内容,本研究综合考虑研究者的单位和部门、研究方向、经历等因素,将其身份划分为学术研究者、管理者、管研双重身份者三类:以学术研究者文章刊载量最高(约91篇,约占82.7%),管理者(约12篇,约占10.9%)与管研双重身份者(约7篇,约占6.4%)发表文章数量较少;其中文章刊载量3篇及以上的研究者有7人,具体如表 2所示。

| 表 2 教育博士培养领域发文3篇以上的研究者一览表 |

研究机构作为研究者开展研究的重要依托,可以体现特定领域的研究力量分布。统计分析发现(如表 3所示),约有39家单位关注了教育博士培养研究,大体分为大学和科研院所两类。师范大学(发文44篇)和综合性大学(发文38篇)是该领域的重要研究力量,北京师范大学的文章数量最多(9篇),第二位是东北师范大学(7篇),北京大学(6篇)、兰州大学(6篇)和山东女子学院(6篇)并列第三位。教育博士27所招生院校中有16家单位发表了相关研究成果,总计发文58篇,约占总发文量的52.7%,这体现出教育博士培养院校已经成为教育博士领域研究的重要力量。进一步分析发现,不同研究机构间的合作很少,仅占比4%左右。

| 表 3 教育博士培养领域发文4篇以上的研究机构一览表 |

关键词一定程度上代表了研究主题的分布,本研究对110篇文章的关键词进行统计与词频分析,结果如表 4所示(频次≥4)。制度改革(n=18)、培养模式(n=18)、培养目标(n=12)和教育博士地位变迁(n=10)是研究者优先关注的主题,其次是课程体系与学位论文(n=8),还有部分学者关注了教育博士生在角色冲突、生存发展、工学矛盾、教学体验度等方面的研究(n=5)。在培养模式方面,学者们主要是对国外个案大学的教育博士培养模式进行引介,也有学者探讨了教育博士与教育学博士培养模式趋同问题;在培养目标方面,主要是对不同国家的教育博士培养目标定位进行解读,也有学者开展了教育博士培养目标的价值取向研究。

| 表 4 教育博士研究高频次关键词统计表 |

基于110篇文献的内容分析发现,尽管国内学者们采取了各不相同的研究策略,但国内教育博士培养研究主要是围绕着“培养价值”“培养路径”“培养环境”三大主题展开探究与讨论。

1. 教育博士的培养价值20世纪以来,世界各国政府越来越认识到知识和信息成为经济增长和社会发展的重要推动力,教育已经成为经济增长和社会可持续发展的重要基础,这对大学如何适应社会发展需求改变人才培养规格提出了挑战[6]。教育博士正是在知识生产模式转型、社会产业结构变化以及教育领域对高层次实践性专门人才的需求日趋迫切背景下逐步发展壮大的一种专业学位。因此,从其诞生之日起,教育博士就面临着“因何而立”“何以存在”“走向何方”等诸多地位、本质、价值等方面的拷问。

(1)教育博士学位的“存废之辩”

在哲学博士诞生100余年之后,教育博士于1920年发轫、诞生于美国哈佛大学教育学院,自此便形成了教育哲学博士和教育博士两种教育类博士学位并存的格局[7]。可以说,教育博士百年的发展史实质上就是一部激烈的论争史,其中教育博士的“存废之辩”是论争的核心问题[8]。学者们主要是从论争缘起、内容、实质以及解决策略等方面展开讨论,并围绕两种学位性质、培养目标、培养模式、培养质量等对教育博士学位设立、存在的合法性以及何去何从进行争辩。褚艾晶、邓涛认为论争的中心问题在于教育博士与教育哲学博士教育趋同,以及学术界认为教育博士项目“含金量低”[9-10];李云鹏认为争论的焦点反映了理论与实践之间的张力,实质是高等教育中实用主义和理性主义的目的与功能间的认识分歧,根源在于对博士质量的不同看法:是着眼于学术性标准还是从更加综合的、多元化视角看待教育博士质量[11];关于教育博士的出路,魏玉梅归纳了五种路向:“局部改进”“二者择一”“二者共存”“整体改造”“另起炉灶”[8],其中曹珊[12]、李云鹏[13]、王文礼[14]还以哈佛大学为例,详细阐述了第五种路向教育领导博士专业学位设立的理论来源、变革内容以及项目的影响和启示。

(2)教育博士培养的价值取向

教育博士专业学位的基本性质、存在价值与发展规律一直是国内外学者进行教育博士研究的焦点问题。从高等教育目的与功能上看,李云鹏认为教师专业化发展是教育博士设置的内在动力,教育博士培养的价值在于“适应现实需求、解决实际问题”[11]。因此,教育博士生在教育、教学和教育管理方面的专业能力发展成为教育博士专业学位的价值追寻,教育博士项目在实现学生个人价值的同时,也通过其自身专业发展推动所在学校教育管理水平和教学水平的全面提升,借此实现了大学的社会服务功能[15]。为达到上述目的,教育博士培养就必须要指向实践性和专业性两个向度。马健生认为实践性是专业学位有别于学术学位最为突出的特点[16];吕寿伟[17]和王飞[18]认为实践性是教育博士的首要特征,教育博士来自于实践,同时也为了改造当下的实践;孙友莲[19]、包水梅[20]认为实践性是教育博士的基本价值取向;李成明认为实践性是高等教育场域中教育博士培养要达到的基本目的[21]。教育博士培养应该正确认知研究与实践的螺旋共存关系,遵从理论的逻辑、价值的逻辑和行动的逻辑,通过赋予实践以价值性和理论性而实现教育领域的创造性行动,应引导教育博士生在实践情境中创造和使用知识来解决教育领域问题[22]。孙友莲认为教育博士的专业性就体现为实践性,而更多的学者认为专业性是教育博士的本质特征[19]。学者们从专业性与职业性、学术性的关系阐释教育博士的专业性,认为专业性职业是指这类职业从业者要经过专门教育或训练,拥有较为高深和独特的专门知识与技能,具有不可替代性,将专业性降低为职业性将“矮化”教育博士的学术能力;专业性本身就建立在一定学术性的基础上,专业性与学术性从来就不是非此即彼的排他关系,强调专业性是侧重于应用研究,目标是培养“研究型专业人员”[15]。

2. 教育博士的培养路径分析发现,教育博士培养路径研究大部分都采用了一种“问题—策略—结果”的研究框架,并聚焦于教育博士培养过程的“培养目标”“培养模式”“课程体系”“学位论文”等四个核心环节。

(1)明晰培养目标

学者们认为当前教育博士培养目标定位的主要问题是教育博士培养目标与教育哲学博士培养目标趋同,使其进入了盲目追求学术性的误区[23]。这种偏离使教育博士失去了与教育实践领域“真问题”的联系,使其背离了原本的理论构建与知识范式基础[24]。造成趋同主要原因:一是教育博士与教育哲学博士的培养目标本身既存在着差别又有所重叠,这种重叠性使两者在实践过程中趋同[10];二是“学术性价值观”与“职业性价值观”这两种高等教育观念冲突与斗争的结果。通过两者培养目标的内涵特征与价值取向比较,学者们逐步明晰教育博士培养目标定位,即教育博士培养的是“研究型的专业人员”,为实践领域造就高层次、具有实践研究和反思能力的“专家型”教育专业工作者[20];教育博士培养的是学术实践者,是“实践的守门人”而不是“学科的守门人”,是教育领域的领导者,社会变革的代理人和终身学习者[25];教育博士培养的是能直面教育教学情境中的偶然性、复杂性、不确定性和独特性,运用来自经验的知识反思教育实践活动或过程并解决教育实际问题的反思性实践者。

(2)创新培养模式

教育博士培养过程中还存在与教育哲学博士培养模式趋同问题,即无论教育博士还是教育哲学博士都选择“以大学为中心”的培养模式[10]。正如舒尔曼所说,“以大学为背景而设立的博士学位在本质上和程序上都必然以学术为根基[3]。”这种“学院化”培养模式导致教育博士在培养过程难以保证自己的特色,必然走向“学术化”[9]。重塑教育博士培养模式是近年来教育博士研究与实践的焦点,总体上看有四种重构模式:一是趋向“整体改造”的卡内基教育博士培养模式,该培养模式强调组群学习,开发特色化教学模式,创建实践实验室,置学生于智力社区的重大教育实践问题之中,使未来的实践工作者们可以携手合作[26]; 二是“另起炉灶”的哈佛大学教育领导博士培养模式,哈佛大学于2014年停止了发展近百年的教育博士招生,设立了教育领导博士专业学位。新培养模式的突出特点是整合教育学院、商学院、肯尼迪学院的专业资源实施跨学科培养制度,为培养学生多学科分析和解决问题的能力提供了强大支撑[27]; 三是“局部调整”的“产、学、研”融合型培养模式,这种借鉴了工程博士和临床医学博士的培养模式,强调大学与基础教育机构等多主体间的合作,在这种产教融合的培养模式中校外合作组织成为培养教育博士生的重要阵地,为学生具备多样化的知识和背景、解决实际问题提供了机会和场所,更为教育博士学位项目的顺利实施提供了重要的组织保障[28];四是循证培养模式,宋萑等把“证据”作为理论与实践之间的桥梁,以循证逻辑重塑教育博士培养,在循证实践主线下整合课程、学习和研究,在教学做合一中养成教育专业实践者的循证素养,从而有效地解决实际问题和引领教育教学变革[29]。

(3)重构课程体系

近年来,重构课程体系被当作教育博士课程改革的突破口,实践性成为教育博士课程设置的基本原则,专业化成为其课程目标导向;重构路径是以教师职业的实践需求为依据,以教育实践中的问题为中心,构建综合性、实践性和问题性的“模块化课程结构[19]。这种课程体系设计适应了知识生产模式2的要求,属于混合课程模式,突显大学、专业领域和工作场所之间的联系,采用跨学科思维,关注实践场所的真问题,适应在职人员的特点和需求[30]。具体而言,混合课程体系呈现以下特点:一是课程结构的模块多元,一般分为核心课程模块、教育研究方法课程模块、学科专业课程模块等,课程数量多于教育哲学博士[31];二是采取“联合培养的跨学科培养制度,汇集教育学、心理学、哲学、社会学等多学科,由跨学科专家、学者和实践领域有丰富经验的专业人员共同解决复杂的教育问题[32];三是运用案例分析和研讨式教学方式,基于教育实践问题的教学案例成为连接专业理论和教育实践的桥梁,通过集体研讨教学(Seminar)方式,提出解决问题的方案,然后把方案带回到实践工作中进行检验和修正,在“真刀真枪”的操练过程中提高学生运用理论指导、分析和解决问题的能力[33];四是推行组群式学习方式,教育博士每15~20人一组,采用组群式选课和授课机制,通过组群完成所有课程学习和论文研究项目,使所有博士生为了共同目标而在长期合作保持学习热情,共同实现专业成长[34]。

(4)厘清论文标准

教育博士学位论文性质的论争影响了其论文标准的确定。有学者认为教育博士学位论文是实现其培养目标的一种手段和方式[35]。美国研究生院理事会(Council of Graduate Schools,CGS)强调学位论文是学位获得者学术工作的开端,而不是其巅峰,博士学位论文只是一种学术训练的手段[36]。美国国家科学基金会认定教育博士学术严格性等同于教育哲学博士,具有学术性与职业性、职业导向性及实践依赖性相统一等特征[36]。CPED项目认为,教育博士学位论文应是基于实践的学位论文,研究问题来自于“实践中的困境”,其理论研究是尝试性理解、探索教育实践领域问题的过程[37]。因此,越来越多的大学尝试用项目研究、论文包[38]、实践研究项目[39]等新的形式取而代之,以便突显实践与应用在学位论文中的核心价值[40]。CPED统计发现,其项目院校学位论文采用的方式按占比依次为行动研究、专题式研究、评价性研究、3篇短论文、传统理论性研究及其他等[35]。因此,教育博士学位论文标准形成以下几种取向:一是认为专业实践取向的研究是评价教育博士学位论文质量的一个重要维度[40];二是认为实践创生性的影响是衡量教育博士学位论文质量的关键性指标;三是认为学术性与专业性的融合是评估博士学位论文质量的关键所在:学术性包括讨论的一致性和连贯性、研究基础的充分性、分析的质量、概念框架和理论工作的阐释水平等; 专业性即研究的教育影响、研究问题的想象力和思考深度、对历史和当地环境的敏感性、研究建议的可行性和前提支持;二者是相互融合的关系[31]。

3. 教育博士的培养环境教育博士具有学习者、研究者、实践者、管理者等多重身份属性,决定了其培养环境的多样性、复杂性。其所处的在地化学习环境和教育政策制度环境在培养中均发挥着重要作用。

(1)多元开放的学习环境

世界大多数国家教育博士的学习环境呈现“大学化”“学院化”特征[10]。由于大学具有学术研究的优势和偏好,使教育博士教育实施过程中表现大学中心色彩,导致难以保持教育博士设置之初的特色。教育博士教育过程对大学的过度依赖,以及政府和中小学校参与度较低的单一培养环境很难实现教育博士的培养目标与价值使命[24]。随着知识生产模式由1代进入到2代,知识生产场所和从业者范围的扩大,要求大学从封闭走向开放状态,要求教育博士深入实践,在工作场所培养问题解决能力[21]。为此,教育博士应该实行产教融合的培养模式,构建一种政府协调,中小学深度参与的多元、开放的学习环境,并借此实现多主体之间的有机合作;进而形成整合大学与政府、中小学校的新知识生产体系, 建立大学、教育博士生及其工作场所的新连接, 从而打造出全新的教育博士培养体系。在这种学习环境中,可以采用基于现场的方式培养学生,将学生所在单位作为解决实际问题的“实践场地”,聘请所在单位有学术背景的高层管理人员作为“诊断教师”参与对学生的实践指导,以现场诊断研究报告代替传统的博士论文[9]。针对我国教育博士学习环境,有学者指出政府是办学的主导性力量,应为教育博士培养院校提供政策和经费支持,还要在引导建立大学与中小学合作共同体的基础上,建立大学与大学间的教育博士培养联盟(类似CPED),甚至还要借用国外优质教育博士培养环境,建立国际教育博士培养联盟,将教育博士的学习环境扩展到国际[28]。

(2)创新发展的制度环境

教育博士培养制度在形成与发展中对教育哲学博士培养制度的依赖性十分明显,教育博士并没有创造出一种独特的学位制度,而是按照传统的教育哲学博士进行部分调整,都是按照课程学习、独立研究以及体现学术能力的论文写作的模式进行[24]。因此,制度变迁和制度变革成为教育博士制度改革的产物,提高人才培养质量成为教育博士制度改革的根本目的所在。分析发现,模式移植成为教育博士制度改革过程最为常见的一种现象,移植过程中一般都会遭遇处理外来专业博士模式影响和恪守教育哲学自身传统之间的矛盾。目前大多数教育博士项目改革都是基于“问题解决模式”的制度改革[41],学者们主要从管理制度、设置制度、招生制度和保障制度等方面开展教育博士制度环境研究。在管理制度方面,有学者认为美国教育博士形成了学院自治、学位自主的内部管理制度,这是一种“大学本位”的学术管理模式,学术事务由各级教授会来负责管理[42]。在设置制度方面,学者们认为教育博士的设置不仅满足了我国教育事业发展和教师专业发展的需要,还完善了我国学位制度[43-44]。在招生政策方面,学者们认为我国教育博士招生制度在实施过程中面临种种困境亟需变迁,需要在申请条件、考核方式、审核标准、评分方式和监督规则等方面进行优化[45-46]。在质量保障方面,有学者介绍了美国教育博士专业认证与评估制度,美国一些高校实施的注重多元标准、方法及动态的评估策略,使内部质量评估体系与来自政府和专业团体的外部评估体系相结合,有效调动了培养单位追求卓越教育质量的内在动力,为保障和提高教育博士培养质量提供制度基础;还有学者基于“项目依托、团队合作、平台支撑”三位一体的视域构建了我国教育博士质量保障机制[47]。也有学者指出我国制度权归属首先是在国家和政府层面,国家层面的统一监管过于严格,院校没有招生、办学的制度自主权,在一定程度上影响了教育博士培养的质量与院校的特色化培养探索[23]。

四、讨论与展望 (一) 研究主题重复性特征明显20年间教育博士培养研究成果可谓丰富,但研究的重复性特征明显,主题没有及时跟上国家教育事业发展需要,主题为国别研究的文章为73篇,占发文量的66%,国别中又以美国研究为重,共计发文65篇,占发文量的60%。国内研究主题较为狭窄,选题主要集中在对“现状分析与反思”和“改革探讨”两个方面,大多数研究仍聚焦于教育博士培养的内部环节,特别是教育博士的培养目标、培养模式、课程体系、学位论文等现状分析及其影响因素的研究。对教育博士培养与教育博士所置身的制度、政策、文化和经济间的关系讨论尚少,教育博士培养过程中很多关键环节未能在实证研究层面得到证据支持和成效检验。大量的专业学位研究生教育政策主题(产教融合、发展机制、质量评价和分类标准)未能进入研究者的视域之中,教育博士培养研究与相关政策改革处于相对割裂的状态。这与我国教育博士设置时间较晚有关,也有研究者的研究开展与政策落实本身存在一定的时间差有关,还与我国教育决策的循证范式尚在起步阶段有关。

(二) 研究理论基础相对缺乏教育博士培养实践需要契合的理论指导,新的教育博士培养改革也需要搭建相应的理论框架。然而,大部分教育博士培养研究都缺乏适切的理论支撑,80%的研究文章找不到理论基础。现有研究理论大多借用了西方的理论或框架,缺乏对中国教育博士培养所处本土脉络的观照。目前使用较多的理论基础是英国社会学家迈克·吉本斯(Michael Gibbons) 等人提出的新知识生产模式理论[48]。大学作为知识生产、传播和推广的机构, 其知识生产模式从传统的基于学科和范畴的知识生产模式1转向实践应用的知识生产模式2[49], 而教育博士培养的应用情境、问题导向、追求实用的教育理念与知识生产模式2是极为吻合的。因此,博士教育的理念和模式也必将随之转型。还有学者应用了皮埃尔·布迪厄的场域理论[50]和李(Le)等人提出的混合课程模型[51]作为教育博士的培养定位和课程体系构建的理论基础,循证教育学理论也被学者用于构建教育博士的培养模式[29]。此外,有学者应用多源流理论[44]和项目管理理论[12]等管理学理论分析教育博士的制度环境和学习环境。从教育博士培养研究中看到,已经有部分教育教学研究成果在培养实践中得到应用,包括学习理论、教师知识、教师合作等,但目前的教育博士培养实践总体还是呈现与教育教学研究成果相脱节的态势。

(三) 研究范式多思辨少实证教育博士培养研究范式呈现多思辨少实证,研究方法呈现以比较研究为主、质性研究次之、量化研究最少的特征。这一方面与我国教育博士培养研究主题以比较借鉴为主有关,另一方面与我们对教育学科性质的认识是在实验与演绎的论争中摇摆有关。从教育学科自身发展来看,其学科知识体系建设不能只靠思辨研究一条腿走路,更需要大量的实证研究来实现实践知识积累[5],特别是在教育博士培养实践中有着大量亟待回应和解决的问题,从目标定位、课程设置,再到学习方式、质量评价、队伍建设等。然而,现有的实证研究质量参差不齐,整体上存在研究设计规范性不强[52],研究方法过于单一等问题[53]。无论是思辨研究还是实证研究论证逻辑均有待加强,突出表现为两类研究的理论基础较为薄弱、适契性不强;思辨研究建议部分与研究结果、研究结论缺乏前后推演关系,实证研究中研究数据难以回答其研究问题,难以支持其结论推导等方面。

(四) 未来研究展望中国教育博士培养走过了十年,十年间取得了一些成绩,尚存在一些亟需破解的问题。国际教育博士研究都是以“问题解决”为基本路径的,教育博士培养研究实质就是这些不同问题解决方案之间的“对话”过程。国内学者在我国教育博士实践探索、正式设置、试点先行和逐步发展等不同时期产出了一大批理论研究成果,其中一些成果在政策制定和培养实践中得到了应用转化,然而大部分研究成果仍然是“束之高阁”。如何强化研究与实践之间的关联,增加研究的指导性与有效性是今后教育博士研究需要关注的重点。未来的教育博士研究还要围绕“培养定位”和“质量提升”两大方面,结合“学科布局优化、培养规律探索、培养标准制定、培养模式创新、师资队伍建设、硕博衔接”等主题继续开展。除主题之外,我们仍需进一步扩大研究者队伍,吸纳包括教育博士培养实践者和管理者、教育行政部门及中小学校管理者进入,依托其贴近实践场域与决策场域的优势开展教育博士培养研究。同时,我们更需要拓宽研究方法类型,开展大规模追踪研究、个案追踪研究,并推进大数据分析、项目研究、行动研究、案例研究、调查研究等多元研究方法参与到教育博士培养研究之中。

| [1] |

张斌贤, 文东茅, 翟东升. 我国教育博士专业学位教育的回顾与前瞻[J]. 学位与研究生教育, 2016(2): 1-6. |

| [2] |

洪成文. 英国开设新型教育博士学位[J]. 学位与研究生教育, 1997(2): 71-72. |

| [3] |

Shulman, L. S.. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform[J]. Harvard Educational Review, 1987, 57(2): 1-22. |

| [4] |

Cochran-Smith M, Villegas A M. Framing Teacher Preparation Research: An overview of the field, Part 1[J]. Journal of Teacher Education, 2015, 66(1): 7-20. DOI:10.1177/0022487114549072 |

| [5] |

宋萑, 田士旭, 吴雨宸. 职前教师培养实证研究的系统文献述评(2015-2019)[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2020, 38(9): 78-102. |

| [6] |

王建梁, 祝伟. 改进而非创新: 安大略博士教育的另一种选择[J]. 江苏大学学报(高教版), 2006(3): 43-47. |

| [7] |

王霁云, 顾建民, 严文蕃. 美国教育博士与教育哲学博士之争的缘起和发展[J]. 大学教育科学, 2012(3): 92-97. |

| [8] |

魏玉梅. 教育博士项目何去何从: 国外教育博士学位"存废"之辩与改革动向[J]. 现代大学教育, 2016(1): 59-68. |

| [9] |

褚艾晶. "教育博士"培养的合法性危机——基于美国现实面临的问题与挑战[J]. 复旦教育论坛, 2008(3): 70-74. |

| [10] |

邓涛, 孔凡琴. 美国教育博士专业学位教育的问题与改革论争[J]. 比较教育研究, 2009, 31(4): 28-32. |

| [11] |

李云鹏. 关于美国对教育博士争论的思考[J]. 学位与研究生教育, 2015(7): 67-71. |

| [12] |

曹珊. 美国哈佛大学教育博士专业学位教育项目的特色及启示[J]. 学位与研究生教育, 2013(9): 62-66. DOI:10.3969/j.issn.1001-960X.2013.09.015 |

| [13] |

李云鹏, 戚万学. 哈佛大学教育领域博士学位变革及其启示[J]. 学位与研究生教育, 2016(12): 69-73. |

| [14] |

王文礼. 哈佛大学用教育哲学博士项目取代教育博士项目的原因及影响[J]. 现代大学教育, 2017(2): 40-47. |

| [15] |

胡纵宇. 教育博士的培养指向: 专业性向度与实践性向度[J]. 学位与研究生教育, 2014(11): 5-9. |

| [16] |

马健生, 滕珺. 关于教育博士(Ed.D.)培养方案的构想[J]. 教师教育研究, 2007(6): 33-37. |

| [17] |

吕寿伟. 论教育博士的实践逻辑[J]. 高等教育研究, 2014, 35(4): 29-34. |

| [18] |

王飞. 地方大学教育博士专业学位的发展定位[J]. 学位与研究生教育, 2019(1): 14-19. |

| [19] |

孙友莲. 实践中的质量保证: 教育博士"专业性"[J]. 教师教育研究, 2014, 26(5): 1-6. |

| [20] |

包水梅, 杨冬. 进步主义教育思想与教育博士专业学位的发展[J]. 复旦教育论坛, 2016, 14(5): 52-58. |

| [21] |

李成明, 王晓阳. 教育博士的发展定位与培养: 场域理论视角[J]. 研究生教育研究, 2015(1): 6-10. |

| [22] |

李永刚, 马爱民. 教育博士研究生教育的实践性及其强化[J]. 学位与研究生教育, 2016(6): 66-71. |

| [23] |

高鸾, 朱旭东. 我国教育博士培养制度实施中的问题与对策[J]. 教育发展研究, 2019, 39(3): 62-70. |

| [24] |

陈大兴, 张媛媛. 教育博士与教育学博士发展趋同的多维解读[J]. 研究生教育研究, 2019(1): 53-58. |

| [25] |

谢冉, 李文婷. 卡内基教育博士计划: 背景、成就与启示[J]. 学位与研究生教育, 2015(4): 72-77. |

| [26] |

李云鹏. 美国"重塑教育博士卡内基行动"及其启示[J]. 学位与研究生教育, 2012(6): 63-67. |

| [27] |

魏玉梅. 美国教育领域专业博士学位制度设计及其启示——以哈佛大学"教育领导博士"专业学位项目为例[J]. 研究生教育研究, 2016(2): 85-90. |

| [28] |

尹小敏. 基于大学与基础教育机构合作的教育博士培养路径研究[J]. 江苏高教, 2015(3): 104-106. |

| [29] |

宋萑, 王晓阳, 赵娜. 循证教育博士培养的理论模式建构[J]. 教师教育研究, 2020, 32(6): 14-20. |

| [30] |

邓涛, 李婷. 澳大利亚教育博士的代际发展与改进[J]. 外国教育研究, 2014, 41(6): 101-110. |

| [31] |

马健生, 蔡娟. 世界一流大学教育博士培养模式的主要特征[J]. 学位与研究生教育, 2020(10): 69-77. |

| [32] |

魏玉梅. 美国教育学博士研究生培养的"跨学科"特色及其启示——以哈佛大学教育哲学博士(Ph.D.)培养项目为例[J]. 外国教育研究, 2016, 43(3): 43-57. |

| [33] |

李云鹏. 论教育博士专业学位研究生教育的比较优势[J]. 中国高教研究, 2012(3): 44-48. |

| [34] |

王晓芳, 李戎. 西方教育博士培养改革的新理念与新做法[J]. 高等教育研究, 2017, 38(6): 55-64. |

| [35] |

谢冉, 石芳华. 美国高校教育博士学位论文改革实践及其启示[J]. 外国教育研究, 2015, 42(10): 63-73. |

| [36] |

李云鹏. 教育博士学位论文的形式与质量标准[J]. 比较教育研究, 2013, 35(3): 28-32. |

| [37] |

CPED: Dissertationin Practiceofthe Year Award[EB/ OL]. [2014-07-01 ]. http://www.cpedinitiative.org/dissertation-practice-year-award.

|

| [38] |

邓涛. 教育博士"论文包"实施的个案解析[J]. 学位与研究生教育, 2014(11): 62-67. |

| [39] |

苗耘, 刘莉. 美国范德比尔特大学教育博士培养"顶峰体验"改革研究[J]. 学位与研究生教育, 2012(8): 71-75. |

| [40] |

顾建民, 王霁云. 创建新型毕业环节——美国教育博士学位论文革新的个案分析[J]. 高等工程教育研究, 2012(2): 107-112. |

| [41] |

朱志勇, 高鸾, 韩倩. 香港地区教育博士项目制度改革的动因及其历程——以香港大学和香港中文大学为例[J]. 全球教育展望, 2015, 44(11): 45-56. |

| [42] |

李云鹏. 论我国教育博士专业学位研究生教育制度的现代化建构——基于美国的经验[A]. 中国高等教育学会. 改革质量责任: 高等教育现代化——2013年高等教育国际论坛论文集[C]. 中国高等教育学会: 中国高等教育学会, 2013: 5.

|

| [43] |

马健生, 滕珺. 论我国教育博士(Ed. D.) 专业学位设置的迫切性和可行性[J]. 学位与研究生教育, 2007(8): 64-70. |

| [44] |

徐吉洪. 教育博士专业学位政策议程分析: 多源流理论的视角[J]. 高教探索, 2015(6): 95-100. |

| [45] |

张晓煜. 制度视域下我国教育博士招生工作研究[J]. 江苏高教, 2014(5): 114-116. |

| [46] |

李宝贵. 教育博士专业学位研究生招生问题的透视与改进——以汉语国际教育领域为例[J]. 教育科学, 2019, 35(5): 82-91. |

| [47] |

杨青. 论教育博士专业学位研究生培养质量保障机制的建构——基于"项目依托、团队合作、平台支撑"三位一体的视域[J]. 中国成人教育, 2013(21): 29-31. |

| [48] |

Gtbbonw M. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies[M]. London: Sage, 1994: 17-27.

|

| [49] |

李云鹏. 知识生产模式转型与专业博士学位的代际嬗变[J]. 高等教育研究, 2011, 32(4): 42-48. |

| [50] |

皮埃尔·布迪厄. 实践与反思——反思社会学导论[M]. 华康德, 李猛, 李康, 译. 北京: 中央编译出版社, 1998: 134.

|

| [51] |

NEIL TAYLOR, T W MAXWELL. Enhancing the Relevance ofa Professional Doctorate: The Case ofthe Doctor of Education Degree at the University of New England[EB/OL]. (2011-02-16). http://www.apjce.org/volume_5/Volume_5_1_60_69.pdf.

|

| [52] |

王坦. 我国教育博士培养的现实困境与对策——基于两批27所试点授权单位的实证性分析[J]. 现代教育管理, 2020(9): 122-128. |

| [53] |

郭丛斌, 方晨晨, 王亮, 等. 教育博士专业学位研究生延期完成学业的影响因素分析[J]. 研究生教育研究, 2020(4): 53-59. |

2. Center for Teacher Education Research of Beijing Normal University, Beijing 100875

2021

2021