博士生教育是高校人才培养体系的重要一环,作为科学研究的未来力量,博士生承担着大学知识生产与学术发表的诸多基础工作。[1]高质量的博士生教育不仅关乎学术共同体的延续,更有助于推动国家科技创新能力的可持续发展。[2]20世纪80年代以来,随着新公共管理主义在高等教育领域内的广泛实践,绩效评估和学术竞争的强化催生出巨大的学术压力,并逐渐向博士生群体渗透。在此背景下,博士生心理健康问题日益凸显,这成为各国高等教育发展共同面对的挑战。[3]调查数据显示,在欧美高等教育发达区域,博士生出现心理疾病的风险比例已超过40%,在中国也有高达44%的受访博士生曾经历焦虑与抑郁等不良心理状态。[4]特别是博士生自杀等极端事件屡次出现,这引起了高校、教育管理部门以及社会公众对博士生心理健康状态的关注与担忧。

博士生心理健康问题的凸显会造成一系列负面影响。就个体层面而言,长时间的焦虑或抑郁状态可能使博士生陷入情绪疲惫,分散学业注意力,降低学业效能感与自信心。这均有损于博士生的学习研究效率,干扰学业进展并增加学业中断的风险。[5]另一方面,博士生作为高校研究团队的重要组成部分,其心理健康状态也关乎高校的整体学术产出质量。此外,研究发现,曾经历心理健康问题的博士生在毕业后进入学术职业的意愿大幅下滑,这可能导致学术界的人才流失问题,造成社会人力资源的错配。[6]面对上述情境,应如何为博士生提供充足的学业支持,舒解其心理压力,成为博士生教育发展亟待回应的现实问题。

鉴于此,本研究基于全球博士生调查数据,采用国际比较的视角,从学术指导、经济资助和职业规划三大维度出发,分析学业支持对博士生心理健康问题的舒解效应,并深入探究其影响路径和影响异质性。本研究不仅有助于从学理层面增进对博士生心理健康保护机制的理解,更能为各高校改善博士生学业支持体系、提升博士生培养质量提供行动支持。

二、文献回顾与研究假设 (一) 博士生心理健康问题:现状与诱因广泛的证据表明,博士生已成为心理健康问题的高风险群体。基于抑郁倾向(PHQ-9)和焦虑倾向(GAD-7)的标准化测量工具,Barreira等学者针对哈佛大学等8所美国研究型大学经济系博士生开展调查,结果显示出现轻度及以上抑郁倾向、焦虑倾向的博士生比例分别达55.4%与48.8%,远高于美国抑郁症与焦虑症的平均患病率。[5]基于心理健康临床症状自评量表(SCL-90)的国内研究也得出了一致的结论,博士生在躯体化、强迫、抑郁、焦虑等维度的心理健康风险显著高于常模,且该问题在女性和理工科专业博士生中更为凸显。[7]值得担忧的是,在博士生群体呈现心理健康高风险的同时,其寻求专业心理咨询的比例仍处于较低水平。实证研究发现,在出现严重抑郁或焦虑倾向的博士生群体中,曾接受专业治疗的比例尚不足30%。[5]

针对博士生心理健康问题的诱因,先行研究开展了一系列经验分析与实证探索。在梳理既有文献的基础上,博士生心理健康问题可以视作学术压力、经济压力与求职压力三方面压力源共同作用的结果。首先,就学术压力而言,为取得博士学位,博士生需要在学习年限内完成具有创新价值的高质量研究成果,这意味着一系列高强度、高挑战性的研究工作。[5]其次,随着年龄的增长,博士生在完成学业的同时也需维持经济独立并承担一定家庭责任。博士生的日常开支主要依托于就读期间的学生资助,但其资助精准性与充裕度有待提高,[8]这也可能造成博士生较大的心理压力与负担。最后,在博士生培养规模逐年扩张的情境下,学术劳动力市场的供需关系随之变化,高校(尤其是高层次研究型大学)教师聘任时的学术产出要求也水涨船高,这使得博士生面临着职业发展前景的不确定性。[9]

值得关注的是,上述各种压力源往往相互交织,嵌套在高校环境内呈现为一种累积影响。[10]因此,博士生心理健康问题的解决不能仅依托于碎片化、个体化的干预措施,而必须建立系统性的学业支持体系,从而为博士生的学业发展提供支撑与保障。

(二) 博士生学业支持及其舒解效应为有效舒解博士生群体的心理健康问题,围绕主要压力源,针对性的学业支持体系应涵盖学术指导、经济资助、职业规划三大维度。

首先,既有研究发现,学业层面的压力是博士生陷入情绪障碍的首要原因。[11]在博士论文的推进过程中,博士生需要寻求理论或方法层面的突破,完成具有创新价值和实践意义的研究成果。这不仅对博士生提出了智力层面的挑战,更需要高强度的学业投入。在此情景下,充足的学术指导对于博士生研究目标的顺利完成至关重要。[12]而作为博士生研究与学习的主要引导者,导师在其中承担着关键性的角色。已有证据表明,导师的指导风格、研究经验以及在人才培养方面的投入,均与博士生的心理状态密切关联,并直接影响其学业发展情况。细致的研究指导、充足的导生沟通以及良性的导生关系均是博士生心理健康的保护因素。[13]

其次,由于缺少稳定的经济收入,博士生群体面临着维持经济独立和承担家庭责任方面的一系列压力,[14]提供经济资助成为各高校缓解博士生经济压力的主要方式。一方面,经济资助可以覆盖生活开支,避免博士生因兼职工作而分散时间与精力;另一方面,部分择优评选的奖学金也可以为学有所长的博士生提供激励,促进其学业研究投入。[15]在资助充裕度和资助可得性均良好的情境下,经济资助对学生心理健康状态的重要性已经得到了研究的广泛支持。[16]

最后,随着博士生教育规模的逐年扩张,毕业生在高校获得稳定教职的难度日益提升,博士生面临着不断膨胀的求职压力。[2]同时,为强化教师队伍的竞争性与效率性,各研究型大学逐渐采用短期预聘方式聘任青年教师,并对其学术产出质量提出一定要求。[17]学术劳动力市场诸多变化诱发了博士生群体对职业前景的广泛焦虑。在此背景下,实证研究发现,充足的职业规划与引导能够帮助博士生应对职业前景的不确定性,从而有效缓解其心理压力。[10]各高校应帮助博士生了解学术界与非学术界的就业信息,明晰职业生涯发展方向并争取高质量的就业机会。

综上所述,本文提出第一条研究假设H1:学术指导、经济资助与职业规划等方面的学业支持可以显著降低博士生陷入心理健康问题的风险。

(三) 博士生学业支持的影响机制在明晰学业支持对博士生心理健康问题的舒解效应后,进一步的研究问题也随之产生。学业支持是经由怎样的影响机制改善博士生的心理状态?又应如何最大限度地发挥学业支持的保护效用?工作要求-控制-支持模型(JDCS模型)能够为上述问题的回答提供理论借鉴。

工作要求-控制-支持模型认为,工作压力产生于工作要求、工作控制力以及工作支持的联合作用。当工作要求较高且缺少必要的工作支持时,个体的工作控制力感知会大幅降低,从而产生强烈的工作压力,反之亦然。[18]该理论框架在工作压力产生机制方面具有较强的解释力,也有研究将该理论引入高校学术研究领域加以验证。[19]针对博士生群体而言,学术研究和求职竞争意味着博士生面临着较高的工作要求。在此情境下,学业支持的提升有助于改善博士生对工作控制力的感知,即缓解博士生对于学术研究、经济状况以及职业发展方面的焦虑情绪,从而舒解其心理健康问题。

此外,基于工作要求-控制-支持理论的实证研究发现,工作支持对工作压力的影响受到个体行动力的调节。[20]这意味着,学业支持对博士生心理健康状态的保护效应,需建立在博士生自身为学术研究和职业发展进行积极准备与行动的基础之上,方能有效发挥。而对于缺乏行动力的博士生群体而言,学业支持的提供也难以扭转该群体消极被动的行为状态,对于心理健康的帮助相对有限。

基于工作要求-控制-支持模型理论,本文提出如下两条研究假设,假设H2:学业支持是通过缓解博士生的焦虑情绪,从而改善其心理健康状态;假设H3:对于高行动力的博士生群体而言,学业支持对心理健康问题的舒解效应更为强烈。

三、研究设计 (一) 数据与样本本研究主要使用的分析素材为《自然》(Nature)期刊于2019年开展的全球博士生调查数据库。该调查采用线上问卷的形式实施,问卷内容全面涵盖博士生的就读经历、满意度、心理健康状态以及就业意向等信息。问卷被翻译为英、汉、葡、西等多语言版本,并广泛推送至全球不同国家的博士生群体。经过为期6周的调查,调查最终覆盖了来自全球109个国家的6320名博士生样本。其中,北美及中美地区样本占比27%,欧洲地区样本占比36%,亚洲地区样本占比28%,其他地区样本占比9%。整体而言,样本覆盖了全球高等教育发展的主要国家,可以为国际比较分析提供支持。

(二) 变量表 1概述了本研究使用的主要变量及其操作化情况。

| 表 1 本研究使用的主要变量及其操作化 |

本研究主要关注的因变量为博士生的心理健康问题,具体问卷题项为"你是否曾因读博而感到焦虑或抑郁,并希望获得帮助",该变量处理为虚拟变量,1=心理健康高风险人群,0=心理健康低风险人群。

就自变量而言,本研究主要探究博士生学业支持的影响效应,具体划分为学术指导、经济资助以及职业规划三个维度,各维度的具体题项与操作化详见表 1。

在分析学业支持对博士生心理健康问题舒解效应的影响机制时,本研究将焦虑情绪作为中介变量纳入分析。围绕博士生主要压力源,焦虑情绪具体包含学术焦虑、经济焦虑以及求职焦虑三个方面。此外,本研究引入博士生行动力作为分组变量,以探究学业支持影响的异质性。表 1提供了中介变量与分组变量的具体操作化情况。

最后,为提升分析结论的可靠性,本研究将个体特征(包括性别、年龄、兼职工作以及留学情况)、学业投入以及国家固定效应纳入控制变量。

(三) 模型与分析思路后文分析将沿以下逻辑展开,首先,基于描述统计,对比不同国家的博士生心理健康情况以及学业支持情况,并进行交叉类型分析。

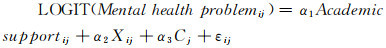

其次,基于式(1)所示的Logistic模型探究学业支持对博士生心理健康问题的舒解效应。

|

(1) |

式(1)中,i代表样本个体,j代表样本所处国家,Mental health problemij为博士生的心理健康状态,Academic supportij为学业支持情况,Xij为一系列控制变量,Cj为国家固定效应,主要用于控制国家间不可观测的差异,εij为随机扰动项。

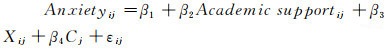

在基准回归的基础上,本研究构建(2)式、(3)式,引入中介变量焦虑情绪Anxietyij,讨论学业支持舒解效应的影响路径。

|

(2) |

|

(3) |

如(2)式中系数β2、(3)式中系数γ2均通过显著性检验,则证实中介效应存在。若(3)式中系数γ1未通过显著性检验,则为完全中介效应,反之为部分中介效应。

最后,本研究基于博士生行动力将样本划分为高行动力群体和低行动力群体两个子群体,通过分样本回归,比较系数差异以检验影响异质性。

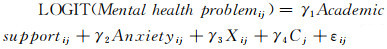

四、实证分析结果 (一) 各国博士生学业支持与心理压力的比较分析图 1汇总了各国心理健康高风险博士生所占比例,考虑到样本代表性问题,本研究在描述统计分析中仅保留样本量高于100的高等教育发达国家。

|

图 1 各国心理健康高风险博士生占比 |

由图 1可以看出,整体而言,博士生心理健康风险处于明显高位,各国博士生陷入焦虑、抑郁的比例均高于28%。对比分析可以发现,意大利、西班牙、德国、法国以及瑞士等国家的博士生心理健康状态相对良好,与之相对,中、美两国博士生出现心理健康问题的比例高达45%左右。中国博士生的心理健康问题已相对普遍,需要引起各高校与政府管理部门的关注。

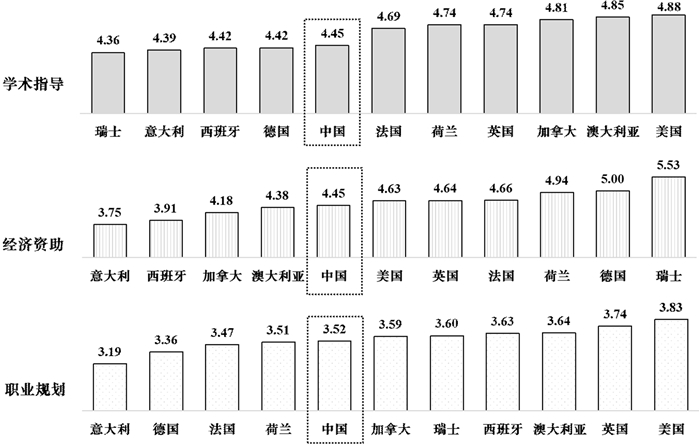

图 2从学术指导、经济资助以及职业规划三个维度出发,对各国博士生学业支持的情况进行对比分析。整体而言,职业规划领域的博士生满意度明显低于学术指导与经济资助领域。由此可见,在学术劳动力市场竞争日益激烈的背景下,求职及职业发展支持已成为博士生群体的重要诉求之一。

|

图 2 各国博士生学业支持情况 |

就各具体维度而言,在学术指导和职业规划方面,美国、英国、澳大利亚等高等教育发达国家能够为博士生提供最为充足的引导与帮助,这与其成熟的博士生培养体系密切相关。而在经济资助领域,瑞士、德国的博士生经济资助最为充裕,学生满意度居于前列。国际比较可以发现,整体而言,中国博士生的学术指导、经济资助以及职业规划情况与高等教育发达国家相比尚存在一定的提升空间。

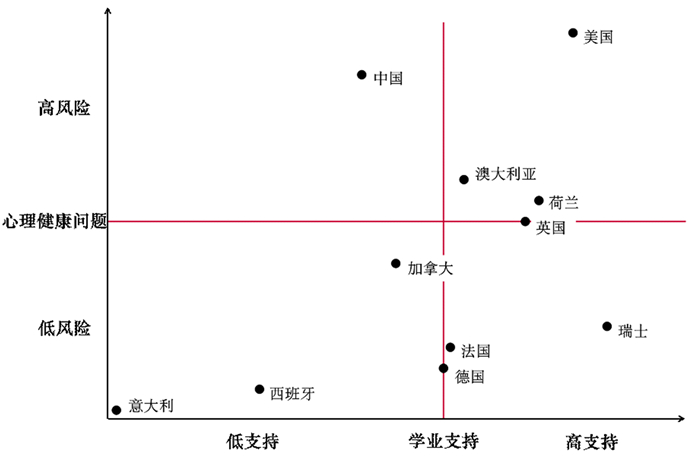

以样本总体均值为界,图 3将各国的博士生的学业支持和心理健康情况进行类型交互分析。分析结果显示,以瑞士为代表的欧洲高福利国家,其学生资助较为充裕,学术劳动力市场的供需关系也相对平衡,呈现为"高学业支持-心理健康低风险"的特征。与之相对,美国的博士生教育因其严格的学业要求和完善的培养体系,呈现出"高学业支持-心理健康高风险"的特征。中国由于近年来学术竞争压力的增大,博士生的心理健康问题处于高位,但相关学业支持的建设尚不完备,暂时处于"低学业支持-心理健康高风险"的类型。

|

图 3 各国博士生学业支持与心理健康的类型分析 |

在博士生心理健康问题日益凸显的现实情境下,本研究基于Logistic模型,探究高校学业支持对博士生心理健康问题的舒解效应,表 2汇总了Logistic模型的分析结果。

| 表 2 学业支持对博士生心理健康问题的舒解效应 |

表 2列(1)为不纳入任何控制变量的基准分析结果,从中可以看出,学术指导和职业规划对于博士生的心理健康具有显著的保护作用。表 2列(2)纳入了学生个体层面的一系列控制变量,经济资助对博士生心理健康问题的舒解效应也随之通过检验。最后,表 2列(3)纳入了国家固定效应以控制国家间差异对分析造成的干扰,结果显示,学术指导、经济资助和职业规划三个维度的学业支持均能显著改善博士生的心理健康状态。具体而言,学术指导每提升1个单位,博士生出现心理健康问题的机率比会下降20.9%(1-0.791=0.209,下同);经济资助每提升1个单位,博士生出现心理健康问题的机率比会下降4.5%;职业规划每提升1个单位,博士生出现心理健康问题的机率比会下降4.0%。

(三) 影响机制分析本研究基于逐步回归法,引入焦虑情绪作为中介变量,探究学业支持对博士生心理健康问题的影响机制。表 3汇总了逐步回归的结果。

| 表 3 学业支持对博士生心理健康问题的舒解效应-影响机制分析 |

表 3列(1)、列(2)、列(3)为多元线性回归模型,分析结果显示,学业支持能够显著降低博士生的焦虑情绪。具体而言,三个维度的学业支持每提升1个单位,博士生在学术层面的焦虑情绪会下降0.594个单位,在经济层面的焦虑情绪会下降0.198个单位,在职业层面的焦虑情绪会下降0.276个单位。列(4)同时将焦虑情绪与学业支持纳入Logistic模型,从中可以看出,焦虑情绪的增长会显著增加博士生陷入心理健康问题的风险,学术焦虑、经济焦虑与职业焦虑每提升1个单位,博士生心理健康问题的机率比会分别上升7.1%、1.7%及1.1%。表 3分析结果可以证实,就影响机制而言,学业支持可以通过改善博士生的焦虑情绪,从而缓解其心理健康问题。

(四) 基于博士生行动力的影响异质性最后,本研究基于博士生的行动力情况,将分析样本划分为高行动力博士生和低行动力博士生两个子群体,基于分样本分析探究学业支持对不同类型博士生的影响异质性。表 4汇总了分样本Logistic模型的分析结果。

| 表 4 学业支持对博士生心理健康问题的舒解效应-异质性分析 |

由表 4所示的分析结果可以看出,学业支持对于高行动力和低行动力的博士生群体的影响效应存在明显差异。就高行动力的博士生群体而言,学术指导、经济资助以及职业规划等领域的学业支持均能显著改善其心理健康状态。与之相对,针对低行动力的博士生群体,尽管学术指导对心理健康问题的舒解效应依旧存在,但经济资助以及职业规划的影响不再显著。这一结果表明,只有当博士生为自身发展采取了积极的行动,学业支持的积极效应才能有效发挥。

五、研究结论与政策建议本研究基于全球博士生调查数据,在比较分析各国博士生心理健康状态及学业支持情况的基础上,探究学业支持对博士生心理健康问题的舒解效应,并讨论其影响机制与影响异质性。主要研究结论如下。

首先,国际比较分析发现,我国博士生群体的心理健康问题日益凸显,且针对性的学业支持体系建设与高等教育发达国家相比尚存在一定差距。我国博士生教育暂时处于"低学业支持—心理健康高风险"的类型。

其次,学术指导、经济资助以及职业规划等维度的学业支持能够有效舒解博士生的心理健康问题。究其影响机制而言,学业支持有助于缓解博士生在学术、经济以及求职方面的焦虑情绪,从而改善其心理健康状态。

最后,基于博士生行动力的异质性分析发现,学业支持对于高行动力博士生群体的心理健康具有较强的积极效应,而对于低行动力博士生群体并无显著影响。学业支持对博士生心理健康问题的舒解效应,需建立在博士生自身积极行动的基础之上方能有效达成。

本文研究结论能够为完善我国博士生培养体系提供一系列政策启示。

一方面,在日益激烈的学术竞争与求职压力之下,博士生群体的心理健康已成为我国博士生教育发展亟待回应的现实问题。在此情境下,高校应建立常态化的博士生心理健康状态检测体系,通过标准化测量工具识别出现心理健康风险的博士生,并及时开展针对性的干预措施。此外,高校还应建设专业化的心理咨询中心,组织心理健康讲座、焦点小组、团队素质拓展等活动,并提供一对一心理咨询服务,从而舒解博士生的心理健康问题,防止极端事件的出现。

另一方面,各高校更应从博士生的主要压力源着手,在学术指导、经济资助以及职业规划等领域建立全面的博士生学业支持体系。在学术指导方面,高校应完善博士生课程培养方案,从制度层面强化导师与博士生之间的沟通。针对博士论文,高校也可以参考国际经验,提供博士生论文写作方面的专门课程与咨询服务,从而为博士生学业的顺利推进提供支持。[21]就经济资助而言,高校需建立完备的博士生奖助体系,参考博士生开销的基本水平调整资助额度,并保证资助的充裕性和可得性,避免博士生因经济压力而分散学业研究投入。最后,在学术劳动力市场竞争日益激烈的情境下,高校也可以依托校内就业指导部门,为博士生提供学术界和非学术界的充足就业信息,广泛获得就业机会,并提供求职方面的专门培训。此外,高校也可以依托导师和培养院系,建立博士毕业生职业发展的长期支持体系。多措并举,从根源上缓解博士生的焦虑情绪,改善其心理健康状态,提升我国博士生人才培养的质量与效率。

| [1] |

Hagen N. Deconstructing doctoral dissertations: how many papers does it take to make a PhD?[J]. Scientometrics, 2010, 85(2): 567-579. DOI:10.1007/s11192-010-0214-8 |

| [2] |

Levecque K, Anseel F, De Beuckelaer A, et al. Work organization and mental health problems in PhD students[J]. Research Policy, 2017, 46(4): 868-879. DOI:10.1016/j.respol.2017.02.008 |

| [3] |

Evans T M, Bira L, Gastelum J B, et al. Evidence for a mental health crisis in graduate education[J]. Nature biotechnology, 2018, 36(3): 282. DOI:10.1038/nbt.4089 |

| [4] |

Assembly G. Graduate Student Happiness and Well-Being Report[R]. Berkeley: UCB, 2014.

|

| [5] |

Barreira P, Basilico M, Bolotnyy V. Graduate student mental health: Lessons from American economics departments[R]. Harvard University, 2018.

|

| [6] |

Podsakoff N P, LePine J A, LePine M A. Differential challenge stressor-hindrance stressor relationships with job attitudes, turnover intentions, turnover, and withdrawal behavior: a meta-analysis[J]. Journal of applied psychology, 2007, 92(2): 438. DOI:10.1037/0021-9010.92.2.438 |

| [7] |

郭慧梅. 博士研究生心理健康状况及干预建议[J]. 黑龙江高教研究, 2017(8): 111-115. DOI:10.3969/j.issn.1003-2614.2017.08.028 |

| [8] |

杨钋, 刘霄. 研究生收费前贫困资助政策的瞄准和减贫效果分析——以首都高校研究生为例[J]. 教育与经济, 2019(2): 78-87. DOI:10.3969/j.issn.1003-4870.2019.02.009 |

| [9] |

Walsh J P, Lee Y N. The bureaucratization of science[J]. Research Policy, 2015, 44(8): 1584-1600. DOI:10.1016/j.respol.2015.04.010 |

| [10] |

Mackie S A, Bates G W. Contribution of the doctoral education environment to PhD candidates' mental health problems: a scoping review[J]. Higher Education Research & Development, 2019, 38(3): 565-578. |

| [11] |

段鑫星. 博士生为何轻生?——博士生压力及应对策略研究[J]. 青年研究, 2007(4): 27-33. |

| [12] |

李海生. 博士研究生延期完成学业的影响因素分析[J]. 复旦教育论坛, 2019, 17(3): 52-59. DOI:10.3969/j.issn.1672-0059.2019.03.009 |

| [13] |

Hunter K H, Devine K. Doctoral students' emotional exhaustion and intentions to leave academia[J]. International Journal of doctoral studies, 2016, 11(2): 35-61. |

| [14] |

Hyun J K, Quinn B C, Madon T, et al. Graduate student mental health: Needs assessment and utilization of counseling services[J]. Journal of College Student Development, 2006, 47(3): 247-266. DOI:10.1353/csd.2006.0030 |

| [15] |

张林, 游蠡, 于津民, 等. 资助制度促进了研究生的学业表现吗?——一项基于北京大学的校本调查研究[J]. 学位与研究生教育, 2018(2): 51-57. |

| [16] |

Van Der Haert M, Arias Ortiz E, Emplit P, et al. Are dropout and degree completion in doctoral study significantly dependent on type of financial support and field of research?[J]. Studies in Higher Education, 2013, 39(10): 1885-1909. |

| [17] |

阎光才. 高校教师聘任制度改革的轨迹、问题与未来去向[J]. 中国高教研究, 2019(10): 1-9+19. |

| [18] |

Johnson J V, Hall E M. Job strain, work place social support, and cardiovascular disease: a cross-sectional study of a random sample of the Swedish working population[J]. American journal of public health, 1988, 78(10): 1336-1342. DOI:10.2105/AJPH.78.10.1336 |

| [19] |

杜健梅, 廖建桥. JDCS模型的修正及其在高校科研人员中的应用[J]. 科学学研究, 2003(04): 414-418. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2003.04.016 |

| [20] |

Shimazu A, De Jonge J, Irimajiri H. Lagged effects of active coping within the demand-control model: A three-wave panel study among Japanese employees[J]. International journal of behavioral medicine, 2008, 15(1): 44-53. DOI:10.1007/BF03003073 |

| [21] |

Engebretson K, Smith K, McLaughlin D, et al. The changing reality of research education in Australia and implications for supervision: A review of the literature[J]. Teaching in Higher Education, 2008, 13(1): 1-15. DOI:10.1080/13562510701792112 |

2021

2021