b. 西北工业大学 教学研究与教师发展中心, 西安 710129

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视研究生思想政治教育工作,将其提升到新时代国家发展、社会进步、民族复兴的高度进行战略布局。近年出台的《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》《关于加强新时代研究生教育改革发展的意见》《关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》等纲领性文件均对加强研究生思想政治教育工作作了具体谋划部署。作为得到大量教育资源支撑、聚集大批优质教师学者的“双一流”高校,其在校研究生规模较大,是贯彻落实党中央关于研究生思想政治教育工作决策部署的先行者,也是提升研究生思想政治素质的主阵地。在这样的背景下,“双一流”高校研究生的思想政治素质到底如何、表现出怎样的差异特征、如何加以提升,都是非常值得关注和研究的问题。

一、文献回顾自20世纪80年代素质教育提出以来,研究生思想政治素质问题渐渐进入学者研究视域,现已形成诸多成果。以研究方法为标准,可以将现有成果划分为经验探讨类、实证调查类两大类。经验探讨类成果具有代表性的有:陆庆壬分析了加强思想政治素质研究的必要性、可行性, 探索建立了思想政治教育评估理论体系[1];张耀灿、邱伟光总结了思想政治素质的构成要素[2];刘宏达提出了“双一流”建设中提升大学生思想政治教育质量的对策[3]。实证研究类成果具有代表性的有:沈壮海连续3年对全国30余所高校3000余名大学生进行思想政治教育问卷调查,对参与问卷的部分研究生思想政治素质情况进行了对比分析[4-6];林洪冰在剖析海南省大学生思想政治状况期间,一并对研究生思想政治素质进行摸底研究[7];蒋连霞等对广东省研究生思想政治状况进行了调查研究[8]。

这些研究成果为提升研究生思想政治素质、推动高校研究生思想政治教育工作提供了有效参考,但也存在一些不足:一是现有成果以定性研究为主,偏向于理论思辨,突出方法论指导,操作层面关注相对不够,当不同学者得出的研究结论不一致时,就容易在实践上出现“选择困境”。二是在实证研究中,研究对象主要集中在本科生,单独研究研究生思想政治素质现状的成果较少。少有的研究成果中,或研究时间较早,不能代表新时代研究生思想政治素质状况;或调研地区覆盖面较小、调研样本总量偏少、不聚焦于“双一流”高校,使得研究结果不具有广泛的代表性。

鉴于此,本研究以全国28所“双一流”高校1856名研究生为调查研究对象,综合运用定性评价法、定量评价法以及比较评价法,对新时代“双一流”高校研究生思想政治素质现状及特征进行分析,为提升“双一流”研究生思想政治素质整体水平、进一步加强和改进“双一流”高校研究生思想政治教育工作提供理论参考和实证依据。

二、研究设计 (一) 问卷设计本研究在参考相关问卷基础上[2, 4-8],结合思政教师、高校辅导员、在校或毕业研究生共179人意见,通过对5所高校956名研究生进行预测试,并运用主成分分析法进行因子分析(见表 1),最终形成“关于研究生思想政治素质现状调查问卷”。该问卷由两部分组成,第一部分为个人基本信息,包括性别、政治面貌、专业方向、所读年级、家庭所在地、所在高校等,共6个控制变量题项;第二部分为问卷主体,共有20个题项,采用李克特量表衡量被调查者对每个题项描述的同意程度,分别记1到5分。

| 表 1 “双一流”高校研究生思想政治素质因子分析结果 |

为统筹做好疫情防控和学术研究,本课题采用“线上+线下”相结合方式,对全国28所“双一流”高校研究生进行问卷调查。剔除无效问卷共得有效问卷1856份(见表 2)。

| 表 2 “双一流”高校研究生思想政治素质调查对象样本分布 |

根据问卷情况,计算出“双一流”高校研究生思想政治素质六因素数值(见表 3)。

| 表 3 “双一流”高校研究生思想政治素质六因素整体情况 |

为探讨六因素在不同群体之间的表现,降低定量分析测评量与真实量的误差,逐一对各群体进行差异性检验和比较分析(见表 4)。

| 表 4 “双一流”高校研究生思想政治素质六因素比较分析 |

第一,法律素质在性别、政治面貌、专业方向、学历层次方面表现出显著差异。其中,女性研究生法律素质得分非常显著高于男性研究生(P < 0.001),中共党员研究生法律素质得分显著高于非中共党员研究生(P < 0.01),人文社科专业研究生法律素质得分显著高于自然科学专业研究生(P < 0.01),博士研究生法律素质得分非常显著高于硕士研究生(P < 0.001)。第二,法律素质在家庭所在地方面未表现出显著差异。

2. “双一流”高校研究生政治素质现状分析第一,政治素质在政治面貌、家庭所在地方面表现出显著差异。其中,中共党员研究生政治素质得分非常显著高于非中共党员研究生(P < 0.001),来源于农村地区研究生政治素质得分显著高于城市地区研究生(P < 0.05)。第二,政治素质在性别、专业方向、学历层次方面未表现出显著差异。

3. “双一流”高校研究生道德素质现状分析第一,道德素质在专业方向、学历层次方面表现出显著差异。其中,人文社科专业研究生道德素质得分显著高于自然科学专业研究生(P < 0.05),博士研究生道德素质得分显著高于硕士研究生(P < 0.01)。第二,道德素质在性别、政治面貌、家庭所在地方面未表现出显著差异。

4. “双一流”高校研究生个体行为现状分析第一,个体行为在性别、政治面貌、学历层次方面表现出显著差异。其中,男性研究生个体行为得分非常显著高于女性研究生(P < 0.001),中共党员研究生个体行为得分显著高于非中共党员研究生(P < 0.01),博士研究生个体行为得分非常显著高于硕士研究生(P < 0.001)。第二,个体行为在专业方向、家庭所在地方面未表现出显著差异。

5. “双一流”高校研究生心理素质现状分析第一,心理素质在性别、专业方向、学历层次、家庭所在地方面均表现出显著差异。其中,女性研究生心理素质得分非常显著高于男性研究生(P < 0.001);人文社科专业研究生心理素质得分显著高于自然科学研究生(P < 0.01),硕士研究生心理素质得分非常显著高于博士研究生(P < 0.001),来源于农村地区研究生心理素质得分非常显著高于城市地区研究生(P < 0.001)。第二,心理素质在政治面貌方面未表现出显著差异。

6. “双一流”高校研究生社会行为现状分析社会行为在性别、政治面貌、专业方向、学历层次、家庭所在地方面均未表现出显著差异。

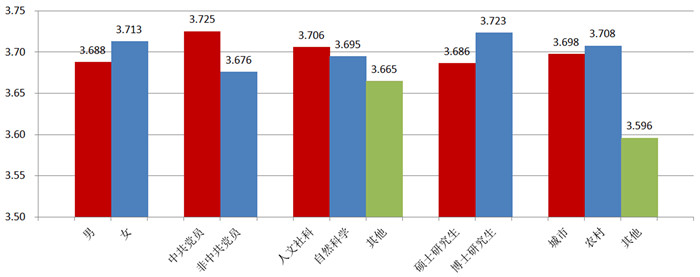

(二) 基于控制变量的横向分析经统计,“双一流”高校研究生思想政治素质在性别、政治面貌、专业方向、学历层次、家庭所在地方面的得分各不相同,表现出一定差异(见图 1)。

|

图 1 “双一流”高校研究生思想政治素质群体得分 |

由图 1可以看出,目前,在性别方面,女性研究生思想政治素质整体得分高于男性研究生;在政治面貌方面,中共党员研究生思想政治素质整体得分高于非中共党员研究生;在专业方向方面,人文社科专业研究生思想政治素质整体得分高于自然科学专业研究生;在学历层次方面,博士研究生思想政治素质整体得分高于硕士研究生;在家庭所在地方面,来源于农村地区的研究生思想政治素质整体得分高于城市地区研究生。

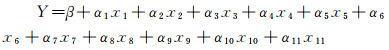

那么是否意味五个控制变量对“双一流”高校研究生的思想政治素质产生决定性作用呢?比如,女性研究生整体的思想政治素质是否一定比男性研究生高?人文社科专业研究生整体思想政治素质一定比自然科学专业研究生高?为作进一步探究,运用多元线性回归方法,建立如下回归模型,分析五个控制变量对“双一流”高校研究生思想政治素质的影响。

|

其中,Y代表研究生思想政治素质整体情况,β为常数,x1-x6分别代表六因素中方差解释度最高项宪法和法律知识、三观、社会公德、热爱体育、心理健康、团队协作,x7代表性别,x8代表政治面貌,x9代表专业方向,x10代表学历层次,x11代表家庭所在地,α1-α11代表对应变量的回归系数。

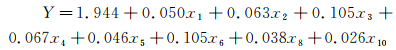

运用SPSS 22.0对模型进行评估,排除对Y影响不大或显著性不明显的自变量,最终有8个自变量纳入模型,具体如下。

|

通过回归模型可以看出,政治面貌、学历层次对“双一流”高校研究生整体思想政治素质产生显著影响,中共党员研究生整体思想政治素质显著高于非中共党员研究生;博士研究生整体思想政治素质显著高于硕士研究生;性别、专业方向、家庭所在地对“双一流”高校研究生的整体思想政治素质未产生显著影响。

(三) “双一流”高校研究生思想政治素质特征分析 1. 整体与差异并存根据统计可得,“双一流”高校研究生思想政治素质所有因素得分均在3分以上,达标率为100%,其中,4个因素得分超过了3.5分,政治素质得分更是达到了4.165,并且有91.7%的研究生表示有坚定的政治立场,89.7%的研究生表示“为自己是一个中国人而感到骄傲”,80.8%的研究生表示已形成正确的“三观”。但共性寓于个性之中,除社会行为外,“双一流”高校研究生的法律素质、政治素质、道德素质、个体行为、心理素质在性别、政治面貌、专业方向、学历层次、家庭所在地等属性上均表现出明显群体性差异。为此,整体健康向上、具有较高的政治素养和坚定的爱国情怀,但群体显著差异是新时代“双一流”高校研究生思想政治素质发展的总体特征。

2. 内化与外化统一相关性分析结果显示,“双一流”高校研究生的道德素质与政治素质、法律素质、个体行为、社会行为呈正相关关系;法律素质中的法纪观念与权利意识、义务意识呈正相关关系。一名研究生的道德素质水平越高,他的法律素质、个体行为、社会行为的得分也就越高;法纪观念越强烈,其守法和维权思维越突出。从调查情况来看,新时代“双一流”高校研究生表现出了较高水平的社会公德、传统美德、网络道德和较好的法纪观念,并已成为支配、控制其思想、情感、行为的内在力量。在实践活动中,他们又将已经内化了的道德准则、法纪观念外化为个人的思想政治行为表现和行为习惯。这种内化与外化的有机统一,是新时代“双一流”高校研究生思想政治素质的一大特征,为思想政治教育工作者提供了较好的工作着力点。

3. 坚守与屈从博弈新时代“双一流”高校研究生的消费观呈现出一种矛盾状态,即92.8%的研究生表示愿意践行艰苦朴素、勤俭节约等传统美德。这主要因为,“双一流”高校研究生长期受中华民族优秀传统文化熏陶和教育,表现出对传统文化蕴含的义利观的认同和坚守。但也有42.2%的研究生表示在面对“在经济能力有限的情况下,依然会选择购买名牌产品”,折射出部分研究生受于消费主义思潮,屈从于享乐主义,试图以商品消费来获得认同、通过消费符号和标签来展示自身价值。“双一流”高校研究生矛盾的消费理念,实质是两种文化精神博弈的产物。面对错误价值思潮带来的不良影响,应采取有效措施帮助研究生理性应对。

4. 积极与消极交替当问及与人交往有关话题时,92%的研究生表示能够与人较好相处,72%的研究生表示热爱体育活动。这充分反映了研究生普遍具有积极、乐观的心态。但只有43.8%的研究生表示不会“时常有强迫、焦虑、敌意、敏感、恐惧等症状”,29.2%的研究生表示不能较好调节个人情绪。“双一流”高校研究生受到科研、生活、就业等多方面压力,较容易出现情绪及心理上的问题。从统计结果及回归分析情况来看,研究生学历层次越高,心理健康情况越不乐观。他们正处于心理素质健康发展、成长成熟成才的“拔节孕穗期”,却呈现出积极与消极交替摇摆的心理特征。因此,对“双一流”高校研究生心理素质的培养应引起高度重视并切实采取有效措施。

四、提升对策 (一) 深化教育改革,提升“双一流”高校研究生思想政治教育工作针对性和实效性习近平总书记强调,做好高校思想政治工作, 要因事而化、因时而进、因势而新[9]。“双一流”高校研究生思想政治教育工作不能照搬本科生的教育方法、教育内容,应牢固树立“以研究生为中心”的教育理念,结合第五轮学科评估工作,进一步深化教育改革,着力提升研究生思想政治教育工作的针对性和实效性。

一要创新教育方法。研究生思想政治素质已表现出群体性差异,传统的灌输和集体式教育已经满足不了研究生差异化发展需求。要根据研究生差异化特征,按照专业类别、知识结构、培养方式、所属年级,向研究生分层分类提供多元开放的选修课内容,增加研究生思想政治教育的灵活度和适应性。比如,自然科学类专业研究生更易接受实验情景式教学,可以面向其开设道德大讨论课堂,通过观看研讨网络暴力视频集锦,提升网络道德修养。针对在职博士研究生长期不在校的现状,可以定期开设网络思政课,并要求其逐一发言。此外,要善于借力新兴技术,主动适应大数据时代思想政治教育工作新常态,除了通过微博、微信、公众号等媒介,还要善于运用抖音、快手等自媒体平台,发挥大数据作用,深入挖掘研究生日常网络数据背后折射出的价值观和思想状况,做出有针对性的引导。

二要拓展教育途径。在六因素中,政治素质、道德素质对“双一流”高校研究生整体思想政治素质的影响最为突出。这就有必要通过提升通识教育在研究生教学内容的占比,强化这两类素质的教育培养。比如,增加社会主义先进文化的讲坛、讲座,鼓励不同专业研究生参与社会主义核心价值观等相关课题研究,增设红色参观、文化之旅等实践课程,开设《论语》《老子》《庄子》等儒家经典选修课程,以此引导研究生正确运用马克思主义基本理论,树立正确对待名与利、得与失的人生观、价值观和世界观,扣好人生的“第一粒”扣子。

三要补齐教育短板。心理素质偏低、消极情绪较突出是“双一流”高校研究生思想政治素质的最大短板,折射出研究生思想政治教育的薄弱环节。一方面,及时治标,疏导研究生心理障碍。大力借助中国大学生心理健康测评系统,构建“学校—心理健康咨询中心—院系—师生”四级心理预防干预网络,尤其要充分发挥心理健康咨询中心职能作用,制定面谈咨询、电话咨询与网络咨询相结合的心理咨询制度,建立每学年专职心理健康教师与每一名研究生至少进行一次“面对面”“一对一”心理辅导机制,分类做好跟踪疏导,有效解决研究生各类心理问题。另一方面,重在治本,缓解研究生心理压力。总体来讲,研究生心理压力主要来源于学业和就业两个方面,其中,博士研究生偏向于学业压力,硕士研究生集中于就业压力。就博士研究生来讲,学校除需向博士研究生提供舒适的学习生活环境,解决学业后顾之忧外,还可适当调整降低毕业条件,但得从严要求博士学位论文质量。广泛邀请学科前沿领域专家、核心期刊资深编辑讲座,在全面提升博士研究生学术能力过程中疏导其心理。就硕士研究生而言,在硕士一年级期间便可开设就业辅导课,帮助研究生提前了解就业环境、形势和前景。在毕业季,提前毕业答辩时间,准许不再从事学术研究的研究生不参与硕士生导师的课题任务。同时,建立就业咨询服务平台,扩大实习岗位选择面,为硕士研究生择业、就业提供合理建议,预留充足时间。

四要抓好教育评估。第五轮学科评估工作已拉开序幕,这是提升研究生思想政治教育工作和思想政治教育学科的有力契机。要统筹考虑研究生思想政治教育的规律性和特殊性, 建立长短期效应相兼的综合评估机制,探索试行研究生思想政治素质教育培养全过程评价,不断优化研究生思想政治教育生态。一方面,对研究生思想政治教育培养方案、教材规范、教育管理、教师队伍,以及思想政治教育课程在理念的先进性、设课的科学与规范性、课与课的关联逻辑等进行客观性的即时评估,确保研究生思想政治教育工作规范操作、有序运转。另一方面,由于研究生思想政治教育工作是一种潜移默化的思想活动,在长期实践中才能体现和全面检验出来。这就需要建立长效评估机制,引入第三方专业机构,合理运用现代科技手段和数据信息,分时段、分类别对研究生的思想政治表现进行动态考量、抽样调查、综合评估,以此全面查找研究生思想政治教育的薄弱环节。

(二) 抓住关键少数,切实增强“导师思政”的整体效应研究生的学习生活方式决定了导师在研究生思想政治教育工作中的主导地位。这就意味着,当前研究生表现出的思想政治素质特征,以及暴露出的问题,与导师育人职能的发挥密切相关。

一要压实育人责任。就导师而言,要筑牢研究生思想政治教育“第一责任人”意识,树立“育人为本、德育为先”理念,统筹推进研究生思想政治素质提升和学术科研能力锤炼,纠正“唯学术论”“唯科研论”的价值导向。要建立沟通交流机制,每周定期与研究生谈心谈话,关心研究生学业、就业压力,主动并有侧重的对其思想政治状况进行教育和引导。要积极参与研究生入学教育、学术道德教育等活动,鼓励支持研究生积极参加党团各类活动,全方位帮助研究生塑造健康向上的人格思想和行为举止。就高校而言,建立完善研究生导师立德树人职责考核办法,把导师育人职责落实情况纳入教学督导和导师教学评估体系中,将监督考核结果作为导师职称评定、职务晋升、绩效分配、评优评先和招生资源配置的重要依据,对履职不力的导师进行约谈、限招、停招直至取消导师资格。

二要提升育人能力。加快建立国家典型示范、省级重点保障、培养单位全覆盖的三级培训体系,夯实研究生导师教育培训基地建设。严格贯彻落实《普通高等学校思想政治理论课教师队伍培养规划(2019—2023年)》精神,有计划、分批次安排研究生导师参与思想政治教育理论培训。建立导师与辅导员之间、导师与导师之间沟通互动机制,通过共同探讨研究生思想政治工作的现实困境与解决路径,不断丰富导师立德树人的经验和技巧。学习借鉴世界高水平大学研究生培养模式,探索建立第一导师、顾问导师、生活导师为一体的跨学院导师团队[10],集合多方育人优势和工作特长,实现“1+1>2”的协同育人效果。

三要锤炼育人“德风”。师德师风建设是做好“导师思政”的前提和保障。导师在长期教育工作中要严于律己、以身作则,严格遵守《研究生导师指导行为准则》,带头践行《新时代高校教师职业行为十项准则》,时常反省反思自己的言与行,注重从社会主义先进文化、中华优秀传统文化和红色文化中吸取养分,不断提升自身师德师风修养。要正确对待师生关系,着重培养师生间相互尊重、平等信任与互利互惠的品质,切实保障研究生的选题协商权、科研参与权、分流退出权、资助保障权、成果署名权等权利[11],在严管与厚爱中实现对研究生的正面引领。

(三) 强化阵地建设,发挥党、团组织育人的政治优势回归分析结果显示,研究生的政治面貌对其思想政治素质产生显著影响。因此,提高研究生中共党员的数量和质量,对于提升研究生整体思想政治素质具有重要推动作用。

一方面,进一步提升研究生党员质量。高校应调整学生党员培育发展计划,增加研究生入党名额。严把党员入口关,把坚定正确的政治信仰作为研究生入党的第一标准, 本着宁缺毋滥的原则,统筹考察政治表现、群众基础和专业成绩,严防利己主义者和“唯成绩论”。要加强经常性教育,严格落实“三会一课”制度,深入开展全国高校“百个研究生样板党支部”和“百名研究生党员标兵”创建工作,扎实开展党史学习教育,不断提升党员研究生党性修养。开展党内组织生活时,可以增设答题、演讲、分段朗读、研讨等生动性、趣味性活动,调动大家主动思考、积极参与、深入学习理解党的思想政策的积极性。

另一方面,发挥共青团阵地作用。共青团员研究生占了研究生队伍的近一半比重,这就决定了共青团在思想政治工作的重要地位。高校要把共青团纳入全校思想政治教育工作范畴,在制定学校年度工作要点时明确校团委、院团总支、班级团支部的具体职责和工作抓手,把思想政治各种元素融入到团的各类工作形态。要把研究生思想政治教育工作做到团支部,实施好高校基层团支部活力提升工程,重点抓好班级团支部书记的选拔和责任落实,调动团支部书记履职的积极性,增强团支部工作的主动性,真正把班级团支部打造成为高校思想政治教育工作的战斗堡垒。要善于发挥好共青团在服务研究生成才中扮演的资源整合者作用,实施高校共青团“第二课堂成绩单”制度,组织研究生参加“三下乡”“返家乡”等社会实践活动,以及“青春心向党·建功新时代”主题宣传教育活动,引导研究生将第一课堂的思想政治理论课程知识转化为第一手实践经验,推动社会主义核心价值观等正能量思想在研究生群体中内化于心、外化于行。

注释:

① 人文社科专业包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、军事学、艺术学;自然科学专业包括理学、工学、农学、医学;“其他”是指除上述专业以外的其他专业或纸质问卷时未作答。

② 中共党员含预备党员。

| [1] |

陆庆壬. 思想政治教育学原理[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1986: 233.

|

| [2] |

张耀灿, 邱伟光. 思想政治教育学原理[M]. 北京: 高等教育出版社, 1999: 266.

|

| [3] |

刘宏达. 在"双一流"建设中提升大学生思想政治教育质量的问题与对策[J]. 思想教育研究, 2018(4): 130-133. |

| [4] |

沈壮海, 段立国. 2014年度大学生思想政治状况分析——基于全国30所高校的调查[J]. 思想理论教育导刊, 2015(8): 98-103. |

| [5] |

沈壮海, 王迎迎. 2015年度大学生思想政治及其教育状况调查分析[J]. 中国高等教育, 2016(8): 5-12. |

| [6] |

沈壮海, 肖洋. 2016年度大学生思想政治状况调查分析[J]. 思想理论教育导刊, 2017(1): 108-113. |

| [7] |

林洪冰, 郄海霞, 温小平. 大学生思想政治状况:基于海南55027份样本的调查分析[J]. 中国青年研究, 2019(12): 64-69. DOI:10.3969/j.issn.1002-9931.2019.12.010 |

| [8] |

蒋连霞, 施亚玲, 向兴华, 等. 新时代加强和改进研究生思想政治教育工作的现实思考——基于对广东省研究生思想政治状况的调查[J]. 思想教育研究, 2019(1): 128-131. |

| [9] |

习近平. 习近平谈治国理政:第二卷[M]. 北京: 外文出版社, 2017: 378.

|

| [10] |

马健生, 陈玥. 21世纪世界高水平大学研究生教育:新特点与新趋势[M]. 北京: 高等教育出版社, 2016: 127.

|

| [11] |

张荣祥, 马君雅. 导学共同体:构建研究生导学关系的新思路[J]. 学位与研究生教育, 2020(9): 32-36. |

b. Center for Teaching Research and Teachers Development, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710129

2021

2021