我国专业学位研究生教育起步较晚,发展水平不高,专业学位研究生培养模式尚存有诸如培养目标不清晰、教学实践性不强、师资力量薄弱等现实问题。国家有关部门对专业学位研究生培养模式的问题非常重视,出台了一系列政策文件。如何进一步优化完善专业学位研究生培养模式政策体系,使其更好地发挥政策效应,以促进我国专业学位研究生培养模式的改革,值得深入探讨。因此,本文从政策工具视角出发,以政策工具为横向维度,以培养模式构成要素为纵向维度,构建“政策工具--培养模式构成要素”二维分析框架对我国专业学位研究生培养模式政策进行文本量化分析,以期更好地优化完善我国专业学位研究生培养模式政策体系。

一、研究设计 (一) 政策文本的选择本文以“研究生”“专业学位”为关键词从中国政府网、教育部官网及“北大法宝”数据库搜索有关我国专业学位研究生培养模式的政策文本,并按以下原则对搜索到的政策文本进行筛选:第一,文本所涉及的专业学位研究生培养模式政策既包括硕士研究生又包括博士研究生;既包括整体性的培养模式政策,又包括具体种类的培养模式政策。第二,所有培养模式政策均为中央层面的政策,即发文主体为中央政府机构的政策。发文主体为地方政府和学校等单位的专业学位研究生培养模式政策不在收集范围内。第三,政策文本应直接体现有关专业学位研究生培养模式的相关内容。第四,鉴于我国第一个专业学位诞生于1990年,因而所选的政策文本发布时间为1990—2019年。根据以上原则,本文选取我国专业学位研究生培养模式政策文本共82份。

(二) 政策分析的框架本文以政策工具为横向维度,以培养模式构成要素为纵向维度,构建“政策工具--培养模式构成要素”二维分析框架。

1.X维度:政策工具

政策工具通过把政府的资源带入到为政治目标的服务中来发挥作用[1],是政策目标和政策结果之间的桥梁,是实现政策目标的手段和方式。国内外学者从不同的标准出发对政策工具做出不同的分类,有的依据政府资源将政策工具分为信息、权威、财力和可利用的正式组织等四种政策工具[2];有的依据强制性程度将政策工具分为强制性工具、志愿性工具和混合性工具;有的依据对政策目标群体的影响将政策工具分为命令工具、激励工具、能力建设工具、劝告工具和系统变革工具。本文结合我国专业学位研究生培养模式政策的特征,借鉴麦克唐奈(McDonnell)和艾尔莫尔(Elmore)的分类方法,发现将政策工具分为命令工具、激励工具、能力建设工具、劝告工具和系统变革工具五类,能够准确且相对完整地覆盖我国在专业学位研究生培养模式上使用的政策工具。因此,采用此五类政策工具作为分析框架的政策工具维度(见表 1)。

| 表 1 政策工具类型及其解释 |

2.Y维度:培养模式构成要素

学者们对“培养模式”概念的界定可谓众说纷纭,尚未有统一定论。对“培养模式”概念的界定,目前主要有“系统说”“模型说”和“规范说”等几种观点。持“系统说”观点的学者认为培养模式是一个系统, 至少应包括创新人才的培养模式和人才成长环境两大部分,是在一定的教学组织管理下实施的, 包括培养目标、专业结构、课程体系、教学制度、教学模式和日常教学管理[5];持“模型说”的学者认为培养模式是指培养主体为了实现特定的人才培养目标, 在一定的教育理念指导和一定的培养制度保障下设计的, 由若干要素构成的有关人才培养过程的理论模型与操作样式[6];持“规范说”的学者认为培养模式是一定教育机构或教育工作者群体普遍认同和遵从的关于人才培养活动的实践规范和操作样式,它以教育目的为导向、以教育内容为依托、以教育方法为具体实现形式[7]。

关于培养模式的构成要素,我国学者也对此作过相关讨论。例如,董泽芳认为培养模式的构成要素包括人才培养理念、专业设置模式、课程设置方式、教学制度体系、教学组织形式、隐性课程形式、教学管理模式与教育评价方式[6]。胡玲琳借助系统理论来分析培养模式的构成要素,认为主要有培养目标、入学形式、培养方式和质量评价四种要素[8]。刘亚敏认为培养模式的构成要素有七个,包括培养目标、入学方式、课程教学、专业实践、组织管理、导师指导、毕业及学位授予等[9]。

根据学者们讨论,结合我国专业学位研究生培养模式政策的特征,本文选取培养目标、招生考试、课程教学、师资队伍与质量评价五个方面作为分析框架中的培养模式构成要素维度(见表 2)。

| 表 2 培养模式构成要素及其解释 |

3.“政策工具——培养模式构成要素”分析框架

为深入理解政策工具是如何解决专业学位研究生培养模式现实问题的,本文梳理政策工具与培养模式构成要素之间的关系,形成“政策工具-培养模式构成要素”关系图(见图 1)。由图可知,培养目标、招生考试、课程教学、师资队伍和质量评价是我国专业学位研究生培养模式的五大构成要素,各大构成要素内部又由各个次级要素构成;命令工具、能力建设工具、激励工具、劝告工具和系统变革工具是影响我国专业学位研究生培养模式各个构成要素的政策工具;命令工具、能力建设工具、激励工具、劝告工具和系统变革工具五类政策工具共同推动着我国专业学位研究生培养模式现实问题的解决。

|

图 1 “政策工具-培养模式构成要素”关系图 |

结合“政策工具-培养模式构成要素”关系图,基于横向的政策工具维度和纵向的培养模式构成要素维度,本文构建“政策工具-培养模式构成要素”二维分析框架(见图 2)。

|

图 2 “政策工具-培养模式构成要素”二维分析框架 |

本文首先将我国专业学位研究生培养模式政策文本按照“培养目标”“招生考试”“课程教学”“师资队伍”“质量评价”五个培养模式构成要素进行分类形成政策文本的五个分析单元,并将五个分析单元进行编号,依次编号为“1”“2”“3”“4”“5”;其次,再在每个分析单元中按照“培养模式构成要素-政策年份由低到高的排列顺序-次级要素”的规则对文本内容进行编码。例如,在“培养目标”分析单元中按照由低到高的政策年份排序排在第一位的《关于设置和试办工商管理硕士学位的几点意见》中既有关于“目标定位”的内容描述,也有关于“具体要求”的内容描述。因此,本文分别将两个文本内容编码为“1-1-1”和“1-1-2”;最后,对编码后的文本内容进行分析以此判断使用了哪种类型的政策工具以及具体的政策工具。最终,本文将形成包含“编号”“培养模式构成要素”“年份”“政策名称”“次级要素”“文本内容”“内容编码”“政策工具类型”“具体政策工具”等信息在内的政策文本内容编码表(见表 3)。

| 表 3 政策文本内容编码表 |

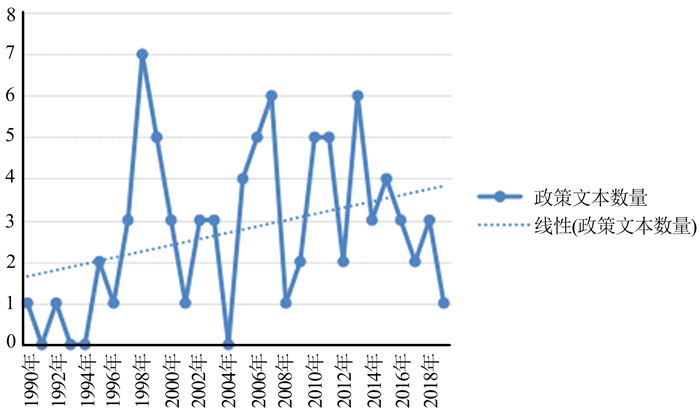

自1990年起,我国专业学位研究生培养模式政策文本数量整体呈上升趋势,表明政府对专业学位研究生培养模式的重视增强。纵观各年份专业学位研究生培养模式政策文本,发现:在1990-1995年间,专业学位研究生培养模式主要沿袭学术学位研究生培养模式,针对专业学位研究生培养模式的政策文本较少;在1996-2007年间,我国专业学位研究生培养模式进入规范化时期,主要对各个种类的专业学位研究生培养模式进行规划安排。这一阶段我国专业学位研究生培养模式政策文本数量增长快且波动变化较大;在2008-2019年间,我国对整体性的专业学位研究生培养模式进行规划安排的政策文本增多,专业学位研究生培养模式进入创新发展期。这一阶段我国专业学位研究生培养模式政策文本数量较多,但相对上一阶段波动变化较小(图 3)。

|

图 3 各年份我国专业学位研究生培养模式政策文本数量 |

1.培养模式政策的X维度分析

本文对我国专业学位研究生培养模式政策中的五大政策工具类型及其具体政策工具使用的频次进行统计(见表 4),发现命令工具使用频数最多(213次),其次依次是能力建设工具(25次)、劝告工具(19次)、系统变革工具(16次)和激励工具(5次),其占比分别约为77%、9%、7%、6%、2%。

| 表 4 我国专业学位研究生培养模式政策工具使用频次 |

同时,我国专业学位研究生培养模式政策工具类型中具体政策工具的使用情况也有差别。在命令工具中使用频次最高的是“要求”(196次),使用占比高达约92%,其次是“禁止”(9次)和“许可”(8次);在能力建设工具中,使用频次最高的是“信息提供”(15次),使用占比约为60%;激励工具中使用频次最高的是“财政激励”(3次),约占激励工具的60%;在劝告工具中“鼓励”使用频次最多(12次),使用占比约为63%;在系统变革工具中“权力调整”使用次数最多(15次),使用占比高达约93%。

2.培养模式政策的Y维度分析

本文根据培养模式构成要素分析维度,对我国82份专业学位研究生培养模式政策文本进行编码,并对培养模式的五个构成要素及其次级要素政策工具使用的情况进行统计分析(见表 5),发现在招生考试要素中使用的政策工具频次最多,使用频次为92次,占比约为33%。质量评价要素使用政策工具频次排第二(68次),占比约为24%。其余要素按使用频次排列依次是课程教学要素(59次)、培养目标要素(42次)和师资队伍要素(17次),其占比分别约为21%、15%和6%。

| 表 5 我国专业学位研究生培养模式构成要素及其次级要素政策工具使用情况 |

在招生考试要素中“招生对象”的政策工具使用频次最高(54次),占比高达约59%,而“招考规模”“考试内容”“招考方式”和“招考管理”的政策工具使用频次较少,分为使用13次、7次、6次和12次,其占比约为14%、8%、7%、13%。在质量评价要素中政策工具使用频次较高的是“论文评价”和“学位授予”,分别使用33次和22次,分别占比约49%和32%。课程教学要素中政策工具的使用情况也不同,其中“教学安排”使用频次为33次,占比约56%。在师资队伍要素中,“教师聘任”的政策工具使用频次最多,为12次,占比高达约71%。在培养目标要素中,政策工具的使用也出现不均衡现象,其中“目标定位”使用频次为29次,占比高达约69%。

3.培养模式政策的X、Y维度交叉分析

基于横向的政策工具维度和纵向的培养模式构成要素维度对我国专业学位研究生培养模式政策进行交叉分析,形成“政策工具——培养模式构成要素”二维统计表(见表 6),可以发现不同培养模式构成要素及其次级要素中不同政策工具的使用情况。

| 表 6 “政策工具-培养模式构成要素”二维统计表 |

一方面,本文发现不同培养模式构成要素及其次级要素的政策工具类型使用情况不同。例如,在招生考试要素中使用命令工具最多(72次),使用占比高达约79%;同时,招生考试要素中各个次级要素的政策工具类型使用情况具有不同特征,“招生对象”使用频次最高的政策工具类型是命令工具(51次),“招考规模”使用频次最高的政策工具类型是命令工具(11次),“招考方式”使用频次最高的政策工具类型也是命令工具(4次),而“考试内容”和“招考管理”使用频次最高的政策工具类型则分别是系统变革工具(4次)和能力建设工具(5次)。

另一方面,本文发现不同培养模式构成要素及其次级要素中具体政策工具使用情况不同。例如,在质量评价要素中“要求”的使用频次最高(45次),占所有使用的具体政策工具的66%;其中,“论文评价”和“学位授予”对“要求”的使用频次也是最高,分别为27次和16次,而“评价管理”使用频次最高的具体政策工具则是系统变革工具的“权力调整”。

三、研究结论 (一) 我国专业学位研究生培养模式政策波动性较大且缺乏系统性我国专业学位研究生培养模式政策波动性较大,特别是在1996-1998年间、2004-2007年间和2008-2014年间政策文本数量增量较大。通过阅读政策文本发现,在1996-1998年间和2004-2007年间,我国颁发了大量各个种类的专业学位研究生培养模式政策,对具体某个种类的专业学位研究生培养模式进行相应地规划安排,政策文本数量增速加快;在2008-2014年间,我国对整体性的专业学位研究生培养模式进行规划安排的政策文本增多,例如《教育部关于开展研究生专业学位教育综合改革试点工作的通知》(2010)。

同时,我国专业学位研究生培养模式政策缺乏系统性,主要表现在针对某个种类的专业学位研究生培养模式的政策多,对整体性的专业学位研究生培养模式进行统筹规划的政策较少,在一定程度上影响着我国专业学位研究生培养模式的改革发展。

(二) 我国专业学位研究生培养模式政策工具使用结构不合理我国专业学位研究生培养模式政策工具使用的结构不合理,主要表现在政策工具组合的协调性不够和政策工具使用不均衡两方面。

政策工具组合协调性不够主要体现在政策工具组合的单一性上。我国颁布的专业学位研究生培养模式政策绝大部分使用了两种及以上政策工具类型,且多数以“命令工具+其他政策工具类型”的组合形式出现,使得专业学位研究生培养模式的发展偏向依靠自上而下的强制性方式推动。不同政策工具都有自己的使用条件和前提假设, 不同的政策工具之间往往也能起到互相补充甚至是制衡作用[10],为达政策目标常需要多种政策工具组合发挥作用。我国专业学位研究生培养模式政策工具组合形式的单一性在一定程度上影响着政策实施效果。

此外,我国专业学位研究生培养模式政策工具使用还存在不均衡的情况。一方面,政策工具类型使用不均衡,主要表现在命令工具使用过于频繁, 而其他类型的政策工具使用不足。当前我国专业学位研究生培养模式政策的命令工具使用过于频繁,占比高达约77%。命令工具的使用能够更加有力、低成本地推动专业学位研究生培养模式发展,但过度使用命令工具易出现使得政策僵化,各执行主体矛盾不易协调等[11]问题;另一方面,同一政策工具类型中具体政策工具的使用差异较大。例如,在命令工具中“要求”所占比例高达92%,而“禁止”和“许可”使用较少,说明我国在推动专业学位研究生培养模式发展过程中注重强制性的规定指引。

(三) 我国专业学位研究生培养模式各个构成要素的政策供给不均衡我国学者董泽芳认为培养模式变化实质上都是其构成要素的变化[6]。因此,分析我国专业学位研究生培养模式政策应从其各个构成要素出发。综合分析各类政策文本,发现我国专业学位研究生培养模式各个构成要素的政策供给不均衡。

我国专业学位研究生培养模式各个构成要素的政策供给不均衡主要表现在招生考试、课程教学和质量评价等要素上的政策供给较多,特别是招生考试要素的政策供给占比最大,而培养目标和师资队伍要素的政策供给不足。这体现着我国对专业学位研究生选拔、培育以及质量方面的重视。同时,我国在培养目标和师资队伍要素的政策供给不足也反映出对专业学位研究生的培养方向和师资保障的重视不够。培养目标关乎我国专业学位研究生培养方向的问题,对培养目标的关注程度不够直接影响着我国专业学位研究生培养,这也是近些年我国专业学位研究生培养出现定位不清晰、与学术学位研究生培养同质化以及专业学位研究生认同度不高等问题的原因之一。师资队伍要素的政策供给不足,导致我国专业学位研究生的培养缺乏必要的师资保障,不利于我国专业学位研究生培养系统的长远发展。

(四) 政策工具与培养模式构成要素两维度匹配性不足政策工具与培养模式构成要素间的匹配性不足影响专业学位研究生培养模式政策的整体效应。

例如,在培养目标要素中无论是“目标定位”还是“具体要求”都主要使用命令工具,说明我国专业学位研究生培养目标主要靠命令工具,特别是“要求”的推动。这一方面使得政策执行主体得以明确专业学位研究生的培养目标,但也使得培养目标过于僵化、单一。又如,招生考试要素中各个次级要素均主要使用命令工具,而其他类型的政策工具使用较少,激励工具更是未涉及,这使得政策执行主体在推动专业学位研究生招生考试时缺乏一定积极性。同时,招生考试要素过多使用命令工具而没有其他类型政策工具与之组合,会影响专业学位研究生招生规模发展、考试内容和招考方式的适切性以及招考管理的灵活性。此外,我国专业学位研究生培养模式中课程教学要素的发展是一项需要长期投入的系统工程,而在推动发展过程中能力建设工具使用不足,必然影响着课程教学要素发展的最终效果。

四、政策建议 (一) 增强我国专业学位研究生培养模式政策的稳定性和系统性我国专业学位研究生培养模式政策年度颁发数量的波动性较大,有些年份无,有些年份很多,这说明政策的出台不够平稳且未经系统规划。专业学位研究生培养模式政策稳定性的缺失在一定程度上会影响我国专业学位研究生培养模式政策的整体效应。因此,应适度增强专业学位研究生培养模式政策的稳定性。同时,我国还应增强专业学位研究生培养模式政策的系统性,注重对相关政策进行统筹规划。一方面,除了对各个种类的专业学位研究生培养模式的发展进行关注外,更应注重对整体性的专业学位研究生培养模式进行规划安排;另一方面,还应对专业学位研究生培养模式各个构成要素进行全面系统的规划安排。

(二) 调整我国专业学位研究生培养模式政策工具使用结构合理调整我国专业学位研究生培养模式政策工具使用结构,一方面要注重优化政策工具的组合;另一方面要均衡政策工具的使用。

政策工具的优化组合可以取长补短, 避免单个工具应用的片面性[12]。优化我国专业学位研究生培养模式政策工具的组合应注重不同政策工具特性,扬长避短,兼顾到权威性和激励性相结合,政策的短期效应和长期可持续发展相结合[13],综合发挥政策的整体效应。例如,能力建设工具能够保障政策执行主体的执行能力,促进我国专业学位研究生培养模式的长期可持续发展,但因能力建设工具常常投入时间过长、见效慢,往往需要配合激励工具来激发政策的执行,以获得短期效应。

均衡我国专业学位研究生培养模式政策工具的使用,应合理控制命令工具的使用,适当增加能力建设工具、激励工具、劝告工具以及系统变革工具的使用。具体而言,主要是在推动专业学位研究生培养模式发展的过程中除了对政策执行主体做出强制性的规定指引以及管制外,我国还应注重对政策执行主体执行能力的保障、执行积极性的调控、执行意识的转变以及执行权力的协调等。

(三) 改革我国专业学位研究生培养模式的各个构成要素政策供给过度集中于某些构成要素能在一定时期内集中资源优先发展某些构成要素,但长期来看不利于整个系统的长远发展。因此,要综合改革专业学位研究生培养模式的各个构成要素,促进我国专业学位研究生培养模式系统的长远发展。

例如,在招生考试要素中,应增加“考试内容”和“招考方式”两个次级要素的政策供给。我国专业学位研究生培养模式政策中招生考试要素的政策供给最多,占比约33%。但其中次级要素“考试内容”和“招考方式”的政策供给较少,这会影响我国专业学位研究生的入学选拔。专业学位研究生招考的“考试内容”和“招考方式”区别于学术学位研究生,我国应在招生考试中多注重考试内容和招考方式的改革,促进专业学位研究生的选拔。又如,在师资队伍要素中,我国对“教师聘任”的投入力度相对较大,然而对“教师培训”和“教师评价”的投入不足。教师聘任是对我国专业学位研究生培养师资的选拔,而教师培训和教师评价是促进在岗教师发展的重要环节。因此,结合我国当前政策供给现状以及实践问题,建议未来我国专业学位培养模式改革应注重对教师的培训和评价,以促进师资队伍建设。

(四) 改善政策工具与培养模式构成要素两维度的匹配性为满足专业学位研究生培养模式改革的迫切需求,我国应充分发挥政策工具的作用,改善政策工具与培养模式构成要素两维度的匹配性,优化我国专业学位研究生培养模式政策体系。

在培养目标要素中,一方面要增加劝告工具的使用,特别是使用舆论宣传工具以提高人们对专业学位研究生的认识和认同感;另一方面还应注重使用系统变革工具给予政策执行主体制定专业学位研究生培养目标的权力,促进不同专业、不同地域、不同高校的专业学位研究生培养目标的灵活性和多样性。在招生考试要素中,针对“招生对象”应注重使用劝告工具,鼓励多样化人员来接受专业学位研究生教育。“考试内容”和“招考方式”应注重使用系统变革工具,给予招生单位招考自主权,选拔出更适宜的人才。在课程教学要素中,我国应注重能力建设工具的使用,为我国专业学位研究生培养的课程教学改革提供必要的资源保障。

| [1] |

陈学飞. 教育政策研究基础[M]. 北京: 人民教育出版社, 2011: 318.

|

| [2] |

李津石. 教育政策工具研究的发展趋势与展望[J]. 国家教育行政学院学报, 2013(05): 45-49. DOI:10.3969/j.issn.1672-4038.2013.05.010 |

| [3] |

MCDonnell L M, Elmore R F. Getting the Job Done:Alternative Policy Instruments[J]. Educational Evaluation and Policy Analysis, 1987(2): 133-152. |

| [4] |

MCDonnell L M. Assessment Policy as Persuasion and Regulation[J]. American Journal of Education, 1994(8): 394-420. |

| [5] |

朱宏. 高校创新人才培养模式的探索与实践[J]. 高校教育管理, 2008(03): 6-11. DOI:10.3969/j.issn.1673-8381.2008.03.002 |

| [6] |

董泽芳. 高校人才培养模式的概念界定与要素解析[J]. 大学教育科学, 2012(03): 30-36. |

| [7] |

魏所康. 培养模式论学生创新精神培养与人才培养模式改革[M]. 南京: 东南大学出版社, 2004: 24.

|

| [8] |

胡玲琳. 我国高校研究生培养模式研究从单一走向双元模式[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2010: 30.

|

| [9] |

刘亚敏, 姜秀勤. 专业学位研究生培养模式的系统分析[J]. 研究生教育研究, 2016(06): 80-85. |

| [10] |

徐赟. "双一流"建设中政策工具选择与运用的问题及对策[J]. 教育发展研究, 2018(01): 26-32. |

| [11] |

姚松, 曹远航. 新时期中央政府教育精准扶贫政策的逻辑特征及未来走向:基于政策工具的视角[J]. 湖南师范大学教育科学学报, 2019(04): 73-80. |

| [12] |

陈振明. 政府工具研究与政府管理方式改进:论作为公共管理学新分支的政府工具研究的兴起、主题和意义[J]. 中国行政管理, 2004(06): 43-48. |

| [13] |

汤杰, 石伟平. 高等职业教育内涵建设的政策工具:回顾与展望:基于1995-2019年高职政策文本的分析[J]. 教育学术月刊, 2020(01): 45-52. |

2021

2021