2. 华中师范大学 教育学院, 武汉 430079

我国自1997年在临床医学领域首次设置专业型博士以来,截止目前已有教育、兽医、临床医学、口腔医学、中医学和工程博士六种类型。作为与学术型博士处于同一层次,不同价值取向的学位类型,专业型博士虽起步晚却是研究生教育体系中不可缺少的组成部分。自1920年世界上首个专业型博士——教育博士(Ed.D)诞生于哈佛大学以来,各种类型的专业型博士如雨后春笋般涌现,在为处于第三次科技革命洪流和产业升级换代之中的美国提供了大量急需的高层次复合型人才的同时,成为与学术型博士同等重要且独具特色的学位类型,共同构筑其成熟的博士研究生教育体系,有力地支撑了高度现代化的社会。美国的成功经验深刻表明,设置顺应科技发展潮流,满足社会发展需求和符合区域自身特色的博士学位类型才有强大的生命力。我国自1981年首次招收博士研究生以来的40年间,博士研究生教育体系虽日趋完善,但学位类型多样化发展相对滞后。近年来,为了优化博士学位结构,完善博士研究生教育体系,我国博士专业学位研究生教育迎来蓬勃发展的“热”潮。在此背景下,笔者通过探究专业型博士的“热”根源,挖掘隐藏于“热”背后的力量博弈状况,“冷”静思考由此产生的局限与弊端,以期提出富有针对性的改革建议。

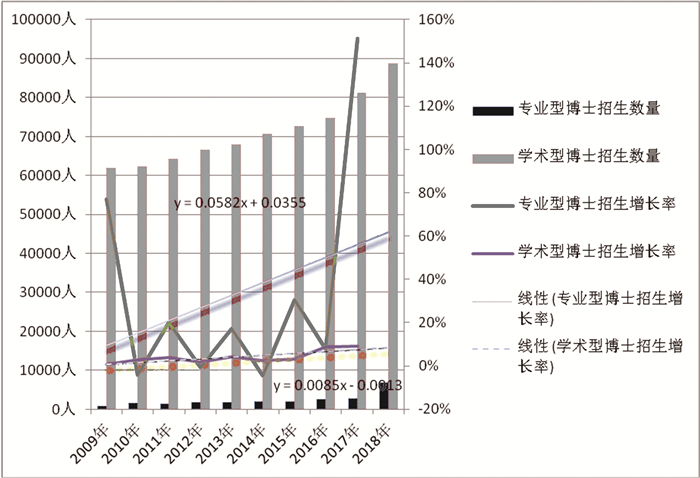

一、热点扫描:专业型博士的“热”表现 (一) 招生“热”浪招生规模的大小、领域的分布和增长的快慢具有强烈的政策导向性,体现着国家的发展重点和战略方向。从招生规模看,1998年在临床医学领域招收学历教育专业博士399人,在职攻读专业博士37人,共计436人①,占当年博士招生总数14962人的2.9%。2018年在六个领域共招收专业型博士6784人②,占当年博士招生总数95502人的7.1%。二十年间,专业型博士招生人数增长约14.6倍,远远高于同期博士招生总数增长的5.4倍;所占当年博士生招生总数的比例也增长了约1.4倍。从招生增长率看,专业型博士前期在低速率中波动起伏,后期在高速率中逐渐平稳,尤其是2017年的增长率是2016年的1.5倍。从招生增长趋势看,由于每年博士招生名额由教育部发展规划司审批,呈稳定增长态势,故对招生增长率添加线性趋势线对增长态势进行回归分析,数据显示专业型博士招生增长率的斜率为0.0582,而学术型博士招生增长率的斜率为0.0085(图 1),二者相差近6倍,表明二者增长呈日益扩大趋势。

|

图 1 2009年-2018年学术型博士与专业型博士招生数量、增长率与增长趋势对比 资料来源:中华人民共和国教育部发展规划司:http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/. |

博士点能否获批事关学科的长远建设,教师的发展空间以及学校的综合实力,可谓“资源富集”。在以“内涵发展,提高质量”为标志的“十三五”研究生教育发展理念影响下,学术型博士学位点申报条件苛刻,准入标准严格,甚至“在已经开展研究生的部分高校也未必能够达到。”[1]2018年第十二次博士学位授权审核结果公布,“博士点的通过率仅为33.4%,也就是三个中才能选出一个。”[2]激烈的竞争让部分长期申报博士学位点未果的地方高校“独辟蹊径”,以申报博士专业学位授权点作为取得相关学科博士点的“终南捷径”,由此带来博士专业学位授权点数量剧增,并由部属重点高校向地方普通高校转移。从学位授权点看,1998年全国共有博士专业学位授权点23个①,2013年增长到131个,第十二次博士学位授权审核结束,又增列博士专业学位授权点48个(教育博士12个,工程博士16个,兽医博士4个,临床医学博士8个,口腔医学博士6个,中医博士2个)。截至2017年,我国共有博士专业学位授权点174个。③从学位授予单位看,1998年23个博士专业学位授予单位都是部属重点高校,2018年审核公布的48个博士专业学位授予单位中教育博士、临床医学博士、口腔医学博士和中医博士全为地方普通高校,工程博士授予单位也以地方高校居多。

(三) 导师“热”衷实践性是专业型博士的基本特点和价值取向,因此招生对象须在本领域具有突出的工作业绩,如“教育博士申请者具有相当成就的中小学教师和各级各类学校管理人员。”[3]而具有“相当成就”简单异化为具有“相当职级”。2012年华东师范大学研究生处课题组曾对全国15所教育博士试点授权单位的2010级和2011级教育博士生开展全面调查,结果显示具有副处级及以上职务的占到49%。④工程博士中也不乏众多行业翘楚。“2012年上海交通大学经严格选拔录取符合报考条件的考生10名,均为承担重大专项知名企业的高级工程师,其中4人还兼任较高行政职务。”[4]全国兽医专业教育指导委员会对全国516位兽医博士专业学位获得者调查显示,“有近50%具有副高及以上职称。”[5]笔者所在Z大学的教育博士候选人中拥有众多中小学校长、教育局领导和大学的处级干部,博士招生名额分配中,许多博士生导师宁愿不招或者少招教育学博士以换取更多教育博士名额。与绝大部分学术型博士“无品无级”仍需自己培养不同,博士生导师往往对具有一定职称或职务的“拿来可用”的专业型博士“趋之若鹜”,试图通过缔结师徒关系进而扩大社会能量,并获得优质的可用资源。

事实上,虽然早在2017年国务院学位委员会颁布的《学位与研究生教育发展“十三五”规划》对专业型博士的发展提出了较为明确的目标愿景和规格要求,“到2020年,实现研究生教育向服务需求、提高质量的内涵式发展转型。”“稳步发展博士研究生教育,适度扩大博士研究生教育规模”“加强专业学位研究生实践能力培养”。然而,随着招生数量的快速增长,地方院校的大举兴办,博士生导师的无限热衷,在现有制度不完善,资源供给不充沛,约束条件不健全的条件下,产生了两种极端培养模式。第一种,对专业型博士采取放任自流的政策,将其视为“编外”人员,培养模式毫无体系可言;第二种,完全照搬学术型博士的培养模式,与各专业学位研究生指导委员会制定的“高层次、复合型”人才的培养目标背道而驰。此外,还会导致权学、钱学交易等学术腐败问题频发。总之,削弱了博士专业学位的含金量而被称为“水货”“山寨”博士。

二、热点分析:专业型博士的“热”探源美国高等教育学家伯顿·克拉克(Burton R. Clark)在剖析高等教育系统时,基于“国家权力——市场需求——专业权威”提出了经典至极的“三角协调理论(图 2)”[6]。政府、市场和学术三者间形成了既相互依赖,又相互制衡的错综复杂且动态平衡的关系,在三轮驱动下带“热”了博士专业学位研究生教育。

|

图 2 三角协调理论模型 |

在不同的政治体制、文化传统背景下,中央与地方,政府与高校二者间关系迥异,呈现出不同的模式和特点。自秦以来,我国就建立了高度集中的中央集权体制,两千年的历史积淀让集权和专制传统渗透至教育各领域。新中国建立后,“以苏为师”建立了中央主导,高度集中的国家模式并延续至今。这种模式的特点就是中央至高无上,地方及高校沦为附庸。同时,中央政府以下发文件出政策的方式强力推动博士专业学位的发展,呈现以下特点:1.发文数量之多,为历史之最,5年出台有关文件10余部;2.层次之高,历史罕见,教育部、财政部、国家发改委、国务院学位委员会等相关机构单独或联合发文;3.文件属性之高,前所未有,多为制度性文件如《学位与研究生教育“十三五”规划》《加快“双一流”建设的指导意见》,等等。总之,拥有至高无上权力的中央政府,以自上而下的行政命令,通过文件发布和政策支持,对专业型博士的类型设置、准入标准、培养目标等均做出强有力的统一安排。之后,地方教育行政部门和培养单位亦步亦趋地按照上级文件精神执行专业学位的申报与培养工作,从而“掀起了专业学位博士教育规模扩张的支持性政策。”[7]

(二) 市场需求类型的转变专业型博士与市场需求之间具有互动关系。市场需求的转变不仅促进了专业型博士的发展并为其奠定了基础,而专业型博士的变革又对市场需求的转变起到了助推作用。随着博士研究生招生的日益膨胀和学术劳动力岗位的日趋饱和,一方面造成博士生毕业去向多元化,博士身份和学术职业的固定联系开始脱钩,我国的博士研究生已越来越多的开始从事非学术性研究工作。2000年-2006年,就职于高等学校和科研机构的博士生所占比重分别从46.4%和13.1%,下降到38.4%和8.5%。同期,在其他单位就业的博士生从14.1%上升到28.0%,⑤这种趋势延续至今并愈加明显。据教育部学位与研究生教育司权威统计,截止到2018年底,全国博士毕业生到高校和科研机构任职的比例仅约38%。⑥同时,传统学术型博士因过于专注纯粹科学,缺乏学术研究能力之外的专业技能,如团队协作能力,组织管理能力和知识转化与应用能力等,造成非学术岗位就业后的“水土不服”,这为实践性特征鲜明的专业型博士提供了发展可能。另一方面,经济发展方式转变,产业结构调整升级以及专业型硕士的扩张,又为专业型博士提供了发展动力:1.随着我国经济发展方式由要素驱动转为创新驱动,实现经济高质量增长更多依赖于科技进步和高素质的劳动力,再加上经济发展水平提高,引发行业分工的细化与职业专业化程度加深,对高层次复合型人才产生强劲需求。2.2013年,我国第三产业比重首次超过第二产业,三大产业比例进一步优化,第三产业成为吸纳就业人口的主渠道,2018年所占比重已达46.3%⑦,这不仅为专业型博士研究生就业提供了巨大市场,而且为新类型博士专业学位的诞生创造了条件。3.2017年,我国专业型硕士招生比重首次超过学术型,为专业型博士研究生扩张提供了丰富生源。(图 3)。综上所述,在市场需求转变过程中,引发了制约学术型博士的外部张力和驱动专业型博士的内部推力,内外力的交互共同作用为博士专业学位研究生教育的发展赢得了重要契机。

|

图 3 2009年-2018年三大产业、专业型和学术型研究生招生比重变化 资料来源:1.研究生招生数量:中华人民共和国教育部发展规划司教育统计数据:http://www.moe.gov.cn/s78/A03/ghs_left/s182/.2.三大产业比重:中华人民共和国国家统计局数据:http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/. |

知识属性是博士生教育的本质特征之一,知识的生产、扩散和应用贯穿于博士生教育全程。因此,博士生教育不只是教育链条上的一个环节,更是知识生产体系上的一个节点。“博士生教育改革的趋势与知识生产模式的转型相一致的。在很大程度上,博士生教育在世界范围内的改革无不在某种意义上回应知识生产模式的转型。”[8]19世纪初,以柏林大学为代表的德国大学模式以原创性知识的挖掘为目标,知识生产成为大学的一项主要职能,遵循“学科导向”逻辑,以认知为目的的知识生产,致力于原创性知识的研究,以培养“知识看守者”为目标,由同行评议,即吉本斯生产模式I,在此模式下形成了传统学术型博士培养机制。19世纪末,以赠地学院为代表的美国大学模式以实践性知识的应用为目标,知识应用成为大学的又一项主要职能,遵循“问题导向”逻辑,以实践为目的的知识生产,致力于社会问题的解决,以培养“知识应用者”为目标,由社会评议,即吉本斯生产模式II成为发展趋势,不可避之。正如吉本斯(Gibbons)所说:“我们正经历着科学、社会和人文知识生产方式的根本变革。传统的以理论独尊、实验性科学、学科内部驱动、以大学为核心的知识生产模式I,正在被新知识生产模式,即模式II所取代。”[9]当以新的知识逻辑导向(问题导向)、新的知识形式(理论与实践相结合)、新的知识生产情景(研究机构同生产单位)为特征的知识生产模式升级后,专业型博士的发展必然是大势所趋。

三、冰点分析:专业型博士的“冷”思考理论上如“三角协调理论”所呈现的模式,博士专业学位研究生教育受政府、市场和学术三者的共同影响。然而,受历史传统和教育体制等因素制约,三重力量在互动博弈中,实际表现为中央政府干预的过度,市场供求调节的疲软,基层学术组织的壁垒。

(一) 中央政府干预的过度我国博士专业学位的设置实行高重心的行政管理和严格化的计划管控,上到政策制定、文件发布,下到学位审批、专业设置以及招生计划全由中央政府掌控,具体表现在以下四方面:1.从政策制定过程看,教育部、国务院学位委员会等中央政府机构单方面主导制定有关政策,行业企业、培养单位、地方教育行政部门无法参与其中,且为中央政府提供博士专业学位咨询意见的各专业学位研究生教育指导委员会主任、副主任、秘书长等要职也由其选派。2.从博士专业学位点授予看,尽管目前学科水平高,整体实力强的31所高校获得学位授权自主审核权,但能否最终入围仍需中央政府审批,本质上是行政授权。在国家学位制度下,绝大部分高校实行学术评议和行政审批相结合的专业学位授权审核机制。在国务院学位委员会办公室组织下,各专业学位教指委制

定专业学位授予标准,判断申请单位是否具备开展博士专业学位授权工作的条件,但最终能否通过需由国务院学位委员会最终审批。3.从博士专业学位设置领域看,除上述31所高校可自主设置学科目录内的博士专业学位类别,绝大部分高校实行单位申请和政府审批相结合的机制。即首先由行业主管部门、行业协会或有关学位授予单位提出新专业学位类别的设置申请,之后国务院学位委员会组织有关专家进行论证,能否通过依然由其把关。4.从博士专业学位招生计划看,教育部发展规划司会同国家发改委等相关部门对分单位、分类型的招生数量及招生总数制定年度计划,并牢牢掌控。概而言之,中央政府是博士专业学位研究生教育的策划者、推动者和审批者,自始至终主导了全方位、多领域的整个进程,中央政府的过度行政干预既侵犯了法律赋予高校作为独立法人所拥有的办学自主权,导致在外部强制压力下缺乏内部活力,引发了高校不能因实际情况自主设置、调整博士专业学位而产生“千校一面”等问题;又造成地方教育行政部门无法根据区域社会发展状况培养符合本区域需要的高层次复合型人才。既挤压了博士专业学位回应市场需求的空间,引发专业型博士难求和过剩并存的结构性失衡以及人才培养滞后性问题,又引发行业企业无法参与培养政策的制定,造成专业型博士学术性色彩浓厚,实践性特征缺乏。

(二) 市场供求调节的疲软学术性虽是博士学位的固有传统,但专业学位鲜明的实践性、职业性和应用性特点,决定了博士专业学位的设置必须关照市场。市场调节是自发性的资源配置方式,具有灵活、迅速、高效的优势,可有效反应教育市场的供求信息,引导要素优化配置。如上所述,一方面由于中央政府主导下的行政干预过度,无限挤压了市场调节的空间;另一方面市场调节的盲目性、滞后性与社会发展的不平衡性、瞬时性之间的两对矛盾,共同引发了博士专业学位的诸多问题,具体表现在以下四方面:1.从与市场主体关系看,与相关企业行业关联性不强。不少国家将获得博士专业学位作为从事某种职业或是任职资格的先决条件。在美国,法律博士是获得律师资格的重要前提,医科博士是临床医师的必备条件。我国早在1996年谋划专业学位设置之初就明确规定:“各专业学位所涉及的有关行业部门应逐步把专业学位作为相应职业岗位(职位)任职资格优先考虑的条件之一。”[10]但实际效果难以令人满意,降低了博士专业学位的认可度和社会性。2.从市场供给侧看,与产业结构匹配度不高。产业结构是专业学位划分的重要依据。目前,我国第一产业包含农、林、畜、渔4个大类,对应设立了兽医博士;第二产业包含工业和建筑业2个门类和36个大类,对应设立了工程博士;第三产业包含15个门类和3个大类,对应设立了教育和医学两个类型。与产业贡献率高、吸纳就业人口多的二、三产业对应设立的博士专业学位类型偏少,专业类型设置无法满足产业结构需求,势必产生人才结构性紧缺的问题。3.从市场需求侧看,一方面层次和类型的授权点比例不合理。分层次而言,部分准入门槛高,专业性强,需求旺盛的专业硕士尚无相应的博士专业学位类型,如工商管理硕士、法律硕士、翻译硕士等;分类型而言,与以农学、医学、工学门类为代表的理工科专业学位类型相比,在人文社科领域只设置教育博士一种类型且授权点数量很少,很难满足以金融企业管理层为代表的高知行业对高层次复合型人才的巨大需求(见表 1)。另一方面,学术性桎梏严重。基于市场需求导向的产教融合育人机制并不成熟,影响了建立在与学术学位同一学科基础上专业学位的本质特色,造成在学位申请、师资队伍、人才培养、支持条件等方面都以学术性为参照标准。4.从调节过程看,专业设置固化严重。自始至终,教育博士仅局限于教育领导与管理、学校课程与教学、学生发展与教育3个专业;工程博士只设有电子信息、机械、材料与化工等8个领域,一方面区域性特色无法投射于专业目录之中;另一方面历时性变化无法带动专业设置更新,造成“千校一专业”的问题。综上所述,市场供求调节的疲软造成市场主体关联性弱化,人才市场供需矛盾突出,专业目录设置僵化的问题。

| 表 1 专业学位硕士、博士授权点比较 |

基层学术组织是建立在学科形态基础上进行人才培养的基本单位。学科演进的逻辑深刻影响着基层学术组织变迁的历史进程,使其在不同时期呈现不同的表现形式和功能效用,直接影响着博士学位类型的变革,形成“学科形态——组织形式——博士类型”的关联互动体系。正如伯顿·克拉克所说的一样:“在一种以基层为主的学科和事业位的矩阵中,基层是推动政策和改革的主要力量。”[6]纵而观之,学科演进形态呈现由综合化到专门化再到专门化与综合化高度融合的发展趋势,为了消解学科形态更新换代出现的张力,确保大学原有的学术活力,基层学术组织不得不随之进行制度变革,博士类型进而发生改变。16世纪开始,随着知识生产摆脱了宗教神学的禁锢,人文和自然科学从自由七艺和自然哲学的藩篱分离出来后,形成了文、法、神、医四个独立且固定的学科,讲座制应运而生并与学术型博士建立了初步耦合的关系。19世纪以来,随着第一次工业革命的深入推进,学科数量日益增多,学科呈现进一步分化、细化的趋势,传统讲座制无法适应学科向纵深发展的需求,系科制将其取代并与学术型博士建立了高度融合的体系。20世纪中后期,第三次工业革命将人类带入信息社会,以解决复杂而重大现实问题为需求的联合公关显得尤为迫切,不得不打破原有分割与僵化的学科体系,以横断学科、交叉学科和跨学科为代表的学科高度分化与综合化的趋势愈加鲜明。克莱恩(Klein)一言以蔽之:“尽管大部分时间内,学科呈现一种显结构,居于统治地位;跨学科呈现出一种隐结构,属于从属地位。但在20世纪后叶,随着异质性、杂糅性、复合性、学科互涉等成为知识生产的突出特征,显结构与隐结构之间的平衡正在悄然发生变化。”[11]封闭、僵化色彩浓厚,与学术型博士深度契合的系科制成为专业型博士剧烈扩张以及学科形态专门化与综合化高度融合趋势日益加剧的组织羁绊。

四、理性应对:专业型博士的“紧”应对经过近四十年的努力建设,我国学术型博士学位授予单位及学科专业的布局已基本完成,动态调整机制已日趋成熟。随着专业型博士招生数量、类型领域扩大,授权点、授予单位增多并向地方普通高校转移的态势日益明显,面对新形势,找准新问题,今后博士专业学位研究生教育的工作重心,一方面要注重内涵建设,保证培养质量;另一方面要顺应发展趋势,进行相关改革。

(一) 协调国家、省级、培养单位三者间关系自1981年以来,我国虽然逐步建立了三级学位管理制度,但总体并未改高位、集权、刚性色彩浓重的管理模式,国家管得多,省级没“法”管,培养单位管不了,这在博士专业学位授予权上表现的更为突出。长此以往,后二者就会逐步产生不愿管的倾向,丧失主动性和能动性。需要从以下几方面改革:

一是从国家层面而言:其一,国务院学位委员会组织行业企业、培养单位和地方政府共同参与顶层设计和战略规划,增强博士专业学位设置的科学性,设置的前瞻性,行业的适切性。其二,针对现行博士专业学位点审核仿照学术型标准,单一强调上位价值和学术倾向,应联合各专业教指委另建一套突出下位价值和实践倾向的,具有自身特色的准入政策、审核标准及调整原则。其三,进一步落实国务院“放管服”要求,将博士专业学位申请设置的审批权、招生计划以委托代理方式放权于省级学位委员会并加以指导,以更好服务区域社会经济发展。此外,做好分权后的监督工作,通过先行试点、总量控制、第三方评估等方式,避免“一放就乱,一乱就收,一收就死”的僵局出现。

二是从省级层面而言:其一,做好权力的承接,切实加强主体责任,以法律形式明确省级学位委员会在博士专业学位授予单位布局、专业学位类别结构优化等方面的职权。其二,坚持“服务需求”的理念,结合区域经济、教育资源、社会需求等实际状况,统筹制订本区域博士专业学位授权点及单位的统一规划、建设与终审工作,以优先满足区域内的产业布局和社会需求。其三,加强对区域内培养单位的指导和监督,引导培养单位服务区域需求。

三是从培养单位而言:其一,在国家学位制度不变的前提下,通过政策引导、资金支持等方式稳妥推进地方高水平大学开展博士专业学位自主审核。一方面,可采取分级授权的办法,在地方综合实力较强暂无博士专业学位授予权的高校中设立培育授权单位,适当下调导师数、科研成果等申请条件,以顺应地方化趋势;另一方面,“依据专业学位可变和发展的特点,推动专业学位授权的时效性限定,及时淘汰达不到要求的申请单位”[12]以保证培养质量。其二,进一步扩大地方高校专业自设权力,鼓励高校根据学科优势和社会需求及时增列、撤销专业学位类型并调整研究方向,以增强其灵活性和自主性。其三,积极构建校外导师团队和实践基地,强化实践特征,突出本质特色,保证培养质量。

(二) 充分发挥市场调节基础性作用的同时适度加强政府宏观调控学位增设具有不同于纯粹私人商品生产的特殊性,它是面向社会全体成员,拓展公共福祉,扩大社会公益的活动,带有显著的公共性,理应由以实现公共利益最大化为目标的政府设计主导,但这并不能否认市场发挥资源优化配置的作用。恰恰相反,由于历史传统和教育体制等方面原因,我国在这方面尤其需要加强。为此,一方面要遵循市场规律,充分发挥市场调节在资源配置中的基础性作用。首先,要整合“进口”与“出口”,形成产业结构、专业设置和招生数量的动态调整联动机制,强化产教结合的人才培养模式,适当增加对应二、三产业的学位类型,解决人才供需矛盾;其次,要统筹“上位”与“下位”,根据经济结构、教育资源、社会需求等区域特色,合理调整满足区域需求的博士专业学位类型,增强其设置的开放性、适切性;最后,要联通“内部”与“外部”,区域内行会、行业、企业要积极参与博士专业学位的人才培养,加强培养计划中的实践性环节,并将其作为特定社会职业的入职资格和必备条件,以强化其社会价值和职业特性;另一方面在充分发挥市场调节的基础上,政府要适度加强宏观调控,以避免市场调节自发性、盲目性、滞后性引发的诸多问题。首先,要统筹不同博士专业学位在区域、高校和专业间的发展差异,在市场配置资源过程中既要坚持质量为上的原则,政府严把博士专业学位的准入标准和调整原则的关口,建立动态预警机制,对水平持续低下、人才培养过剩、脱离社会经济发展需求的单位和专业及时预警;又要坚持照顾特殊的原则,适度降低落后地区、民族高校、单科性学校等单位以及人文社会科学专业博士点的准入标准和调整原则;其次,进一步完善招生考试制度,规范博士生导师权力,遏制权力滥用带来的“权学”“钱学”交易;最后,按照法律程序增设法律、金融、翻译等职业性强,专业性高,需求旺盛的博士专业学位类型,以打通部分专业学位研究生的上升途径。

(三) 积极构建矩阵式基层学术组织组织理论认为,组织内部机理与外部环境的匹配程度是发挥组织效力的关键。高等学校作为多组织的统一集合单位,自然也不例外。基层学术组织是高等学校培养专业型博士最基础、最直接的生产单位,其学术能力、学术效率和学术活力深刻影响着人才培养的质量规格、服务能力和社会声誉,被形象的称之为“大学的细胞”。为了发挥基层学术组织的最大效力,以保障专业型博士的人才培养质量,如上所述,一方面,从内而言,要适应学科形态的表现形式。随着现代知识体系的不断深化膨胀,作为知识高度精化集合体的学科间相互渗透、相互融合的趋势愈加明显,使各门学科从封闭离散状态向开放集约状态转变,形成了纵横交错的学科交叉网络,催生了跨学科、交叉学科、多学科的基层学术组织;另一方面,从外而言,则要顺应人才的培养目标。专业型博士具有复合型、实践性特点,要求担负培养人才使命的基层学术组织实现由以单一学科为中心,以学校为基地到以跨学科、交叉学科、多学科为中心,以学校—行业共建为基地的转变,以打破传统基层学术组织壁垒和僵化的局限。当然,学科专门化仍是重要的发展趋势,学术性是专业型博士无法抛弃的传统,旧有的以单一学科为依托,成建制固定的基层学术组织仍保留一席之地,从而形成新旧基层学术组织共存的局面。伯顿·克拉克对此早有预见:“历史上高等教育系统的变化通常采用这样的折中方式,即新的单位绕过旧的单位,而旧的单位依然存在。”[6]为此,一方面,要积极引导教师打破传统学科间壁垒森严的思维定式,摒弃固守以单一学科为中心的传统理念,树立理论与实践相结合的“大学科”概念,并促其产生发自内心的认同。思想是行动的先导,只有内心上产生真正的认同,行动上才会产生最扎实的实践;另一方面,要建立矩阵式的组织结构,既纵向连接静态科层的教学实践单位,又横向连接动态临时的人才培养单位(图 4),形成权责明晰、分工明确、统一协作、灵活便捷的矩阵式基层学术组织,最大限度地实现组织内外环境的互相匹配。

|

图 4 矩阵式基层学术组织 |

注释:

① 数据来源:吴镇柔、陆叔云、汪太辅主编:《中华人民共和国研究生教育和学位制度史》,北京:北京理工大学出版社2001年版,第489页、第423页。

② 数据来源:中华人民共和国教育部发展规划司教育统计数据[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/s78/A03/ghs_left/s182/.

③ 数据来源:国务院学位委员会.国务院学位委员会第三十三次会议审议文件之二:关于《博士硕士学位授权审核办法》(送审稿)的说明[R]. 2017: 13.

④ 数据来源:马爱民, 李永刚.我国教育博士专业学位研究生培养状况调查研究[J].国家教育行政学院学报, 2015(03):73-79.

⑤ 数据来源:中国博士质量分析课题组:《中国博士质量报告》,北京:北京大学出版社2010年版,第11页。

⑥ 数据来源:洪大用.为新时代研究生教育发展提供更好的智力支撑[J].学位与研究生教育, 2020(01):1-5.

⑦ 数据来源:中华人民共和国人力资源和社会保障部:2018年度人力资源和社会保障事业发展统计公报[EB/OL]. http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/szrs/tjgb/201906/t20190611_320429.html.

| [1] |

姚云, 钟秉林. 第十二次博士硕士学位授权审核政策解析[J]. 研究生教育研究, 2018(04): 9-13. DOI:10.3969/j.issn.2095-1663.2018.04.003 |

| [2] |

教育部.2017年新增博士点655个, 复审通过率45.8%. (2018-03-27).http://edu.people.com.cn/GB/n1/2018/0327/c367001-29892249.html.

|

| [3] |

全国专业学位研究生教育指导委员会.专业学位类别(领域)博士、硕士学位基本要求.北京:高等教育出版社, 2015:50.

|

| [4] |

钟尚科. 完善我国工程博士专业学位教育制度与措施之探讨[J]. 高等工程教育研究, 2013(04): 160-165. |

| [5] |

李占华, 李祥瑞, 侯喜林, 等. 我国兽医博士专业学位研究生教育的实践与发展[J]. 学位与研究生教育, 2018(07): 49-54. |

| [6] |

伯顿·R·克拉克.高等教育系统——学术组织的跨国研究.王承绪, 徐辉, 殷企平, 等译.杭州: 杭州大学出版社, 1994: 154, 6, 242.

|

| [7] |

罗英姿, 李雪辉. 我国专业学位博士教育面临的问题与改进策略——基于"全国专业学位博士教育质量调查"的结果[J]. 高等教育研究, 2019, 40(11): 67-78. |

| [8] |

陈洪捷. 知识生产模式的转变与博士质量的危机[J]. 高等教育研究, 2010, 31(01): 57-63. |

| [9] |

Micheal Gibbons, et al. The New Production of Knowledge: the Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies.London: Sage, 1994: 18.

|

| [10] |

中华人民共和国教育部.专业学位设置审批暂行办法. (1996-07-22).http://www.moe.gov.cn/s78/A22/xwb_left/moe_833/tnull_3445.html.

|

| [11] |

朱丽·汤普森·克莱恩.跨越边界——知识·学科·学科互涉.姜智芹, 译.南京: 南京大学出版社, 2005: 24.

|

| [12] |

马永红, 张乐, 张志祥. 专业学位授权模式的国际比较研究[J]. 国家教育行政学院学报, 2014(08): 89-94. |

2. Central China Normal University, Wuhan, 430079

2021

2021