教育部、国家发展改革委、财政部“关于加快新时代研究生教育改革发展的意见”(以下简称三部委“意见”)指出,研究生教育要坚定走内涵式发展道路,加强关键环节质量监控,完善分流选择机制,对不适合继续攻读学位的研究生及早分流。为此,应高度重视和认真研究博士研究生分流退出和学业延期的问题。

一、文献回顾与数据测算改革开放以来,我国研究生教育实现了历史性跨越。2019年,博士生招生105169人、在校生424182人、获得博士学位61060人①,已成为世界研究生教育大国,规模、质量、结构、公平、速度和效益的统筹协调越来越受到关注[1]。

(一) 文献数据回顾据张淑林等人的文章介绍,中国科技大学较早就采用了较为严格的分流退出机制,2004—2006年入学的博士生,分流退出的比例分别为7.30%、7.49%、13.68%,2007年高达33.04%[2]。

有文献通过实证研究指出,2017年我国博士生的平均延期率为40%,其中近一半平均延期一年[3]。但也有文献基于问卷调查发现,2002—2009年我国按期毕业的博士生仅有40%左右,延期毕业的博士生占在校博士生的比例为23.2%[4]。另外,一项基于北京大学博士生的问卷和访谈调查发现,2002年之后该校博士生的延期毕业人数逐年增多,平均延期率达35.0%,2007年达到峰值44.98%[5];但另有文献介绍,截至2010年,北京大学每个年级约有50%左右的博士生延期毕业[6]。

可见,由于研究时间、样本及方法的差异,对于我国博士生分流退出与学业延期的研究结果存在差异。同时,关于国外博士生的学业完成情况,也有一些国内外文献进行评介,笔者将在本文后面的相关内容中引用和讨论。

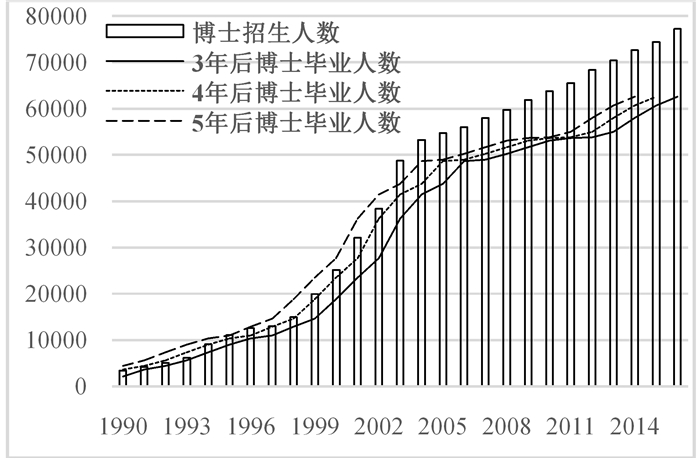

(二) 博士招生与毕业生的比较1990—2015年,我国博士生累计招生100.24万人;而1994—2019年博士毕业生累计86.66万人。1990年,我国博士招生3337人,3年后、4年后的博士毕业生人数分别为该值的63.35%和107.58%(图 1)。从1999年起,博士毕业生人数开始低于4年前的招生数;2008年以来,博士毕业生人数一直低于5年前的招生数。2019年,博士毕业生62578人,分别为2014、2015年博士招生人数的86.16%与84.09%。

|

图 1 招生人数与3~5年后毕业人数比较 |

2019年,预计博士毕业生177884人,但实际毕业的博士生仅占到35.18%,其中还有一些并非是按期毕业的。未能按期完成学业主要有两种情况,一是分流退出,指在未完成博士学业之前就终止了博士生教育的学习,也有文献用辍学、淘汰等词进行讨论。二是学业延期,指博士生在规定的年限内未能如期毕业而延长了学习时间。

(三) 分流退出本研究用“本年度博士生分流退出人数=(本年度博士招生数-本年度博士毕业生数)-(本年度博士生在学人数-上年度博士生在学人数)”进行测算。结果显示,博士生分流退出人数呈上升趋势,2019年达7927人(图 2,主坐标),是1991年的12.58倍,年均递增9.46%,低于同期博士招生人数的年均增幅(12.21%),也低于同期博士生在校人数的年均增幅(13.47%)。

|

图 2 博士生分流退出人数及占比 |

博士生分流退出的相对规模,本文用两个指标进行衡量(图 2,次坐标)。一是博士生分流退出人数占博士生在学人数的百分比,1993年最高(5.83%),2004年最低(0.55%),近年来在2%左右。

二是博士生分流退出人数占招生人数的百分比。分流退出的博士生中,包括当年入学的,也有之前入学的,采用4年内招生的平均值进行测算。结果显示,该百分比也呈现出先降后升的趋势,1995年达12.79%,2004年下降到2.54%后反弹,近年来均低于10%。

(四) 学业延期本年度博士生学业延期人数用“本年度预计毕业的博士生人数-4年前博士招生人数*0.5-本年度博士分流退出人数*0.5”进行测算。此方法有三个假设,一是以4年作为博士生的学制,超过4年就认为是学业延期;二是假定只有50%的博士毕业生能够如期毕业;三是假定分流退出的博士生中有50%是延期的。

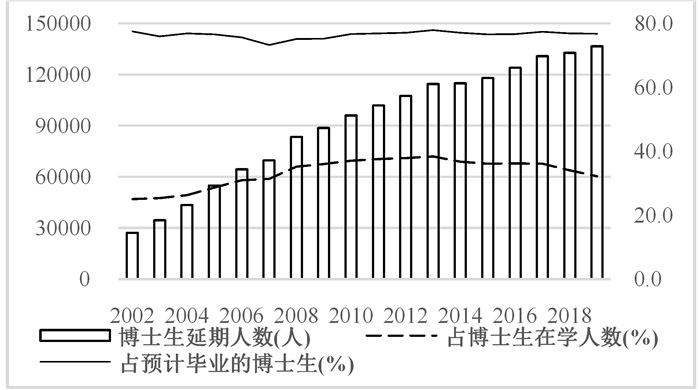

在教育部网站公布的数据中,预计毕业的博士生人数最早只能查到2002年。测算结果显示,博士生学业延期人数逐年上升,2019年高达136713人(图 3,主坐标),是2002年的5.02倍,年均增幅9.95%,高于同期博士生在学人数的年均增幅(8.33%),但与同期预计毕业博士生人数的年均增幅(10.00%)相当。

|

图 3 博士生延期人数与占比 |

博士生学业延期人数的相对规模,也用两个指标进行衡量(图 3,次坐标)。一是博士生学业延期人数占博士生在学人数的百分比,从2002年的25.07%,上升到2013年的38.41%,又回落到2019年的32.23%,近年来有所改善,但仍有1/3左右的在学博士生未能按期完成学业。

二是博士生学业延期人数占预计毕业的博士生人数的百分比,2002年为77.51%,2013年达到峰值77.96%,2010年以后一直徘徊于77%上下。可见,每年预计毕业的博士生中,有3/4以上是学业延期的。

二、学制与资源上述测算结果反映出我国博士研究生分流退出和学业延期的变化与趋势,是否符合实际还有待于抽样调查和案例研究的验证。同时,美国教育部的统计数据没有单列博士生招生与在学人数,难以直接进行中美两国的定量比较,现对相关问题作如下讨论。

(一) 学制规定与变化在不同时期、不同国家、不同学科或不同大学,博士生的学制规定可能会有所差异。2000年以前,我国教育部规定博士生基本学习年限为三年。2000年教育部《关于加强和改进研究生培养工作的几点意见》明确,研究生培养实行弹性学制,“博士生学习年限一般为3~4年,具体由培养单位自行确定。”

同时,讨论博士生学制,还应界定学历起点。19世纪后期在美国,本科毕业生完成博士学位一般仅需两年[7]。第一次世界大战前,博士生需要学习三年的学制被普遍接受。1966年,美国完成博士学业的学习年限中位数,学士学位获得者为8.2年、硕士学位获得者为5.2年。伯克利加州大学研究生院以6年为期,制订博士生学业任务的分阶段标准,其中包括一年半的时间完成硕士学位要求[8]。美国的一项调查显示,1997—2001年获得博士学位的平均时长为5.97年。其中,工程学博士要5.23年,科学与数学为5.71年、教育学6.28年、社会科学6.35年、人文学7.41年[9]。另有文献指出,美国获得人文博士学位大约需要9年时间[10]。

国内文献大多以硕士毕业生为基点计算完成博士学业的时间,较少考虑本科毕业生直读博士的情况,本文前面计算的博士生学业延期人数也未考虑该因素,结果可能会略为偏高。三部委“意见”指出,要“扩大直博生招生比例,研究探索在高精尖缺领域招收优秀本科毕业生直接攻读博士学位的办法”,需要进一步深入研究博士生的学制规定。

(二) 培养资源与效能有文献介绍,美国有高达50%的博士生最终放弃学业[11];在课程学习阶段的流失率达25%,获得博士候选人资格后流失的学生占学生总数的10%[12]。法国的博士生淘汰率很高[13],在培养前期“深入研究课程”(DEA)的难度较大,淘汰率约为40%,某些专业甚至高达80%[14]。

博士生分流退出和学业延期可以分为“追求高质量”的主动选择和“博士生或导师等”因素导致的消极应对[15],可以称之为主动流失和被动流失[16]。主动分流退出和学业延期的举措是完善监督、改进提高、保障质量的有效手段,对于能够坚持学业的博士生也是一种促进和激励。但是,不是分流退出的博士生越多越好,也并非博士生的学业时间越长、质量就越高,需要客观看待和辩证分析。

实际上,美国一些大学博士生的分流退出,除了质量保障因素,也有经费约束的无奈。例如,北卡罗来纳州立大学某理科系20%~30%的博士生分流为硕士,能够保留下来的人数一定程度上取决于该系承担全校本科实验助教岗位的名额;该校另一社科学院进入博士阶段学习的学生数量也基本上与其拿到助教或助研岗位的学生数量持平[17]。而欧洲多数国家获得博士学位的时间比博士候选人及其研究项目的平均资助时间都要长[18],使得原本短缺的办学资源压力更加凸显。

多数高校都对博士生实行宿舍、食堂、图书馆、网络等收费优惠的政策,博士生学业延期,就意味着会额外增加培养成本,也在一定程度上占用了学校本来可以用来培养其他学生的公共资源,导致资金、设施和人力资源浪费,对于博士生个人也是一个很大的损失,已成为研究生教育中“一个令人烦恼的问题(vexing issue)[19]”。德拉蒙特等对于美国全日制学术型博士候选人不能在4年内完成学业也提出了批评[20]。为此,美国卡内基教学促进会、梅隆基金会、研究生院委员会等都专门设置和推进相关计划项目,深入研究并采取行动,努力减少分流退出人数和解决学业拖期问题,以促进博士生培养效能的提高[21]。

三、讨论与建议三部委“意见”指出,要坚持供给与需求相匹配、数量与质量相统一,保持与经济社会发展相适应、与培养能力相匹配的研究生教育发展节奏,全面从严加强管理,提升培养质量;在博士研究生招生计划管理中,积极支持严把质量关、博士研究生分流退出比例较大的培养单位。为此,应进一步加强博士研究生、博士生导师、培养单位及社会力量的互动共进,强化相关措施,不断提升博士生教育的能力和水平。

(一) 严把入口关关于博士生的招生,英国、法国、德国主要通过审查申请人的“研究计划书”并与导师面谈进行考察,较为注重申请者的学术能力、研究方向和个人品性;而美国各大学一般要求申请人选择一项全美通行的标准考试(如GRE)或本学科的专门考试(如GMAT),并经院系招生委员会的评定和面试,更为看重申请者的背景、发展潜力及综合素质[22]。

我国的博士生招生曾经要求统一考试,包括笔试和面试。近年来,针对“应试型”选拔方式的弊端,一些高校实施“申请—审核”招生选拔机制,给予导师及院系更大的权力,进入以“内涵发展、制度深改”为主要任务的新阶段,但也出现了一些新的问题[23]。

为此,应不断健全制度体系,坚持权责利一致,完善科学考核、综合评价、多元录取、严格监管的考试招生改革,不仅要客观评价考生的学业基础、专业素质、创新意识和实践能力,也要努力了解其读博动机、思想状况、学习基础、能力品质和家庭支持等情况,特别是对于在职博士生,要了解其工作内容与所学学科专业的相关性、本人对于时间和精力的投入等情况,严格进行筛选,把不合格者挡在门外,保证生源的质量和公平。

同时,有研究发现,读博动机不明确的博士生学业延期要高出57.5%[24]。应在申请和考核阶段就向考生说明和提醒,使其能更加清楚地了解学校、院系和导师对博士生的明确要求,帮助其充分准备、审慎选择和及时调整。

(二) 坚持分类指导伴随博士生招生人数增加,社会舆论和公共问责也会更加关注培养质量和效能。在美国博士生教育的发展过程中,也不断有对于培养质量的质疑。博士培养质量是博士生教育系统所提供的服务能够满足社会需要的程度[25],不同时期的社会需求可能有所变化,质量标准和培养定位也会有所不同。

关于博士生培养的定位,一直受到两个方面的批评。一方面,有观点认为,对于学术研究过分重视,一些博士学位获得者找不到合适的学术岗位,就业困难;另一方面,也有观点认为一些大学已经偏离博士生教育的传统培养定位和学术标准,博士学位的含金量缩水,主张要坚持学术标准。双方意见分歧的一个重要原因,在于没有顾及博士生自己的意愿和漠视社会的需求,没有区分学术型博士与专业型博士的差异[26]。

博士教育起源于欧洲中世纪神学、医学和法学的高层次专业人才需求。基于洪堡大学理念,德国大学率先开展科学研究,学术型博士应运而生。但伴随知识的多元、技术的发展和社会的进步,并非所有博士生都愿意以学术为业和为生。多年来,美国授予专业博士的数量一直高于学术博士。2019年,我国博士毕业生中专业学位博士仅占3.42%。

三部委“意见”要求,优化培养类型结构,大力发展专业学位研究生教育。因此,在招生时就应认真区分学术型博士与专业型博士人选,院系和导师应尽早与博士生就培养定位和进度计划达成共识。应尽快完善专业学位博士的质量标准和培养定位,不能照搬照抄学术博士,不可将二者笼而统之、混为一谈。即使是学术型博士,如果博士生选择毕业后从事应用型岗位,导师也要充分理解和尊重,强化产教融合育人机制,加强实践创新能力培养,在满足学术要求的前提下,支持其向专业实践方面发展。当然,如果博士生选择学术生涯,则要在学习期间按照学术标准,努力增强博士生的学术功力、能力和水平,通过艰苦的智力劳动去获取高质量的学术研究成果[27]。

(三) 规范细化培养过程博士生教育及其质量评价应高度关注“培养过程”的育人成效与筛选功能[28]。同时,博士生培养过程中越是靠前的环节,分流退出的难度和成本代价越低,各方的损失也会越小,也有助于缓解学业延期的问题。有文献建议,最晚应以中期考核结束为宜[29]。

需要注意的是,美国有的博士生完成课程学习后要花费两年半的时间才能通过资格考试。为此,20世纪70年代起,一批美国高校着手改革资格考试的“形式和时间安排”,但对于改革的举措和成效至今还有不同看法[30],需要认真分析和科学借鉴,不可盲目迷信和泛泛而谈,更不能将一些建议和措施当作成效。

博士生的培养,在宏观层面,要把正确政治方向和价值导向贯穿研究生教育和管理工作全过程,促进德智体美劳全面发展;在中观层面,培养单位要坚持优势和特色发展,全面提升博士生教育服务国家和区域发展的能力和水平;在微观层面,要尽早帮助博士生明确人生规划和职业方向,并为此而努力学习,使其毕业后不仅能够获得自己喜欢的工作,而且成为自身发展的事业和追求。

为此,博士生、导师和管理部门均应把研究作为衡量博士生素质的基本要求,合理确定与学位授予相关的科研成果要求,紧扣培养过程中的关键节点,认真做好课程体系与授课、资格考试、学位论文开题、年度和中期考核、实验平台搭建(或田野调查安排)、期刊论文发表、论文评阅和答辩、学位评定、毕业证书及学位授予等环节,将全过程管理责任落实到位。一旦博士生在相应的时间节点上未能完成任务或要求,应及时提醒、积极引导和采取措施,畅通分流的选择渠道。严格遵守科学道德和学术规范,健全学术不端行为预防和处置机制,加大查处力度。

(四) 加强导师队伍建设根据对我国博士生的调查结果显示,对于导师的满意度在各项指标中得分最高[31];但另外一个调查也指出,对于自己的导师在激发博士生学术志趣、帮助其进入学术共同体、树立起身份认同与专业认同等方面,均有30%以上的博士生不满意[32]。对此应高度重视,不断提升导师队伍的能力和水平。

导师是博士生培养的第一责任人,承担着对博士生思想政治教育、学术规范训练、创新能力培养等重要职责。要营造尊师重教的良好氛围,树立“尊重式教育”的理念,建立亦师亦友的师生关系,从博士生作为一名导师的徒弟学习(apprentice to)模式,转化为博士生和多个教师一起学习(apprentice with)的模式[33],加强导师团队建设,构建学习共同体。

要强化导师岗位管理,严格导师选聘标准和考核,加强导师培训体系和制度建设,规范导师行为。导师应率先垂范、言传身教,既做学业导师又做人生导师,坚持立德修身、严谨治学、潜心育人,当好博士生成长成才的引路人,将思政教育融入对学生的价值塑造、能力培养知识传授之中,既要细化强化导师、学位论文答辩委员会和学位评定委员会的权力和责任,支持导师依规严格把关;也要反对基于科研任务、发表高质量论文或多发论文的考量,故意推迟符合条件的博士生的毕业时间。

党和国家事业发展迫切需要培养造就大批德才兼备的高层次人才,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,增强政治责任感,落实立德树人根本任务,严把入口关,坚持分类培养,规范细化培养过程,加强导师队伍建设,适度超前布局博士生招生规模,提高专业学位博士生的招生比例,加快博士生教育改革发展,建设研究生教育强国。

注释:

① 如无专门说明,本文关于中国博士生教育的数据,1990—1996年来自:王战军, 林梦泉, 李恒金.评选全国优秀博士学位论文是提高博士生培养质量的有效措施.中国高教研究, 2002, (4):31-32; 1997年之后来自:教育部《教育统计数据》电子版.http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560.

| [1] |

张炜. 教育现代化背景下博士生教育的内涵式发展[J]. 学位与研究生教育, 2018(12): 1-6. |

| [2] |

张淑林, 古继宝, 彭莉君. 实施博士生质量工程建立分流淘汰机制——中国科学技术大学的实践与探索[J]. 学位与研究生教育, 2011(11): 19-22. DOI:10.3969/j.issn.1001-960X.2011.11.005 |

| [3] |

高耀, 陈洪捷, 王东芳. 博士生的延期毕业率到底有多高——基于2017年全国离校调查数据的实证研究[J]. 研究生教育研究, 2020(1): 42-51. |

| [4] |

李海生. 我国博士生延期完成学业的影响因素分析——基于对42所研究生院的问卷调查[J]. 学位与研究生教育, 2012(5): 9-15. DOI:10.3969/j.issn.1001-960X.2012.05.003 |

| [5] |

黄俊平, 陈秋媛. 博士生延期毕业的现状、原因及对策建议:以北京大学延期博士生情况调查为例[J]. 学位与研究生教育, 2013(7): 50-55. DOI:10.3969/j.issn.1001-960X.2013.07.012 |

| [6] |

郭建如. 我国高校博士生教育质量保障:制度与文化分析[J]. 高等教育研究, 2012, 33(6): 41-51. |

| [7] |

乔治·E·沃克, 克里斯·M·戈尔德, 劳拉·琼斯, 等.学者养成: 重思21世纪博士生教育[M].黄欢, 译.北京: 北京理工大学出版社, 2018: 17.

|

| [8] |

王顶明, 于玲. 美国大学博士生学习年限规定及其启示[J]. 学位与研究生教育, 2014(11): 68-71. |

| [9] |

迈克尔·T·内特尔斯, 凯瑟琳·M·米利特.获得博士学位的成功之匙[M].张卫国, 译.北京: 北京理工大学出版社, 2019: 127-130.

|

| [10] |

张炜. 美国研究生教育的困境与出路——《研究生院之道》读后感[J]. 学位与研究生教育, 2018(1): 67-73. |

| [11] |

卡苏托.研究生院之道[M].荣利颖, 译.北京: 北京理工大学出版社, 2017: 83.

|

| [12] |

高耀, 陈洪捷, 沈文钦. 学术型博士生教育的分流与淘汰机制设计——基于贯通式培养模式的视角[J]. 高等教育研究, 2017, 38(7): 61-68. |

| [13] |

王璇. 中法研究生教育差异分析及其思考[J]. 国家教育行政学院学报, 2010(4): 85-91. |

| [14] |

王炜, 徐小强. 法国博士研究生的培养与质量保障[J]. 高教发展与评估, 2007, 23(3): 44-50. |

| [15] |

杨虎. 国内综合性大学延期博士生培养管理问题初探——基于对北京大学等高校博士生延期毕业问题的调查[J]. 研究生教育研究, 2015(6): 18-22. |

| [16] |

王东芳, 高耀. 美国博士生教育的流失现状与改革启示[J]. 学位与研究生教育, 2020(8): 15-21. |

| [17] |

周文文. 北卡罗来纳州立大学博士生培养质量保障体系探析与启示[J]. 学位与研究生教育, 2020(6): 24-70. |

| [18] |

Bitusikova A. New challenges in doctoral education in Europe[M]//BOUD D, LEE A. Changing Practices of Doctoral Education. London: Routledge Taylors@Francis Group, 2009: 200-210.

|

| [19] |

Nettles M T, Millett C M. Three Magic Letters Getting to Ph.D.[M]. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006: 18.

|

| [20] |

Delamont S, Atkinson P, Parry O. The Doctoral Experience-Success and Failure in Graduate School[M]. London: Routledge Taylors@Francis Group, 2000: 190-191.

|

| [21] |

Ehrenberg R G, Kuh C V. Introduction[M]//EHRENBERG R G, KUH C V. Doctoral Education and the Faculty of the Future. New York: Cornell University Press, 2009: 1-11.

|

| [22] |

陈学飞. 传统与创新:法、英、德、美博士生培养模式演变趋势的探讨[J]. 清华大学教育研究, 2000(4): 9-20. |

| [23] |

李金龙, 裴旭, 张淑林, 等. 我国博士研究生招生制度赓衍、结构变革及其治理启示——基于1981-2018年全国博招政策的历史考察与量化分析[J]. 中国高教研究, 2020(3): 78-85. |

| [24] |

李海生. 博士研究生延期完成学业的影响因素分析[J]. 复旦教育论坛, 2019, 17(3): 52-59. |

| [25] |

张国栋, 樊琳, 黄欣钰. 博士生培养质量的自我评估指标体系研究[J]. 学位与研究生教育, 2010(6): 4-7. |

| [26] |

张炜. 美国专业博士生教育的演变与比较[J]. 研究生教育研究, 2020(3): 87-92. |

| [27] |

阎凤桥. 博士生培养过程要注重养成问题意识[J]. 中国高教研究, 2020(5): 24-28+33. |

| [28] |

沈文钦. 博士培养质量评价:概念、方法与视角[J]. 北京大学教育评论, 2009, 7(2): 47-59. |

| [29] |

白宗颖. 基于过程管理的博士生分流退出机制研究[J]. 研究生教育研究, 2017(6): 36-40. |

| [30] |

张炜. 《世界研究生教育经典译丛》补记——兼论研究生教育学学科的发展与借鉴[J]. 学位与研究生教育, 2020(5): 72-77. |

| [31] |

袁本涛, 李莞荷. 博士生培养与世界一流学科建设——基于博士生科研体验调查的实证分析[J]. 江苏高教, 2017(2): 1-6. |

| [32] |

李明磊, 周文辉, 黄雨恒. 博士生对培养过程满意吗?——基于数据监测视角[J]. 研究生教育研究, 2017(5): 36-42, 48. |

| [33] |

Walker G E, Golde C M, Jones L, et al. The Formation of Scholars:Rethinking Doctoral Education for the Twenty-First Century[M]. San Francisco: Jossey-Bass Wiley Imprint, 2008: 91-98.

|

2021

2021