早在上世纪60年代,美国经济学家舒尔茨就曾提出,在经济增长中教育的贡献率高达33%[1],教育的重要性不言而喻。作为高等教育的最高层次和国家创新能力的主要体现,博士教育就更值得关注。中世纪博士学位诞生以来,各国随时代变迁形成了不同的博士生培养制度,从欧式教育的“移植”到适应社会的自我调整,美国博士生培养模式经历了学术型到多元化的变化,其博士教育无疑是吸引各国竞相借鉴的成功案例[2]。2016年美国博士十万人口占比为14.93%,规模庞大的博士人口为美国经济的创新发展贡献坚实力量。博士人口是博士授予规模的积累,博士授予规模的增加又依赖于教育资源供给的支撑。充足的师资、持续的经费投入以及各种制度保障等都是驱动美国博士授予规模扩张的主要动因[3]。因此,深入研究各种教育资源供给对美国博士授予规模产生的驱动效应即博士授予规模的变化情况具有重要的借鉴意义。

一、文献回顾教育资源供给的研究范畴源自经济学在教育领域的移植。亚当斯密及其推崇者萨伊关于“供给”的影响分析常被视为供给学派根柢。其认为供给指能够提供的产品存量或物品资源[4]。参考学术界对于资源、供给的相关探讨[5-6],本研究的“教育资源供给”指为满足社会需求,各供给主体(主要指政府、学校、社会与个体)在博士生培养过程中能够并愿意投入的经费、师资以及制度服务。其中师资供给为培养博士生输送大量优质教师;经费供给主要指为使得博士生培养工作顺利进行而投入的财政支持;制度供给作为基础保障,则意在规范博士生培养而提供的准则与程序。

关于博士规模的驱动机制域影响因素,早期Martin的研究表明,高等教育入学规模受到人口、职业、就业结构、学生个体差异与政治事件的影响[7]。通过分析博士生的成长历程,Laura进一步提出博士教育规模应该被理解为政府、行业、机构和学生之间复杂互动的产物[8]。Stephen通过研究发现,专业博士规模之所以在如此短的时间里获得迅猛发展,根本原因在于劳动力市场的旺盛需求[9]。政府资助一般被认为有利于提升博士规模,赵世奎曾提出,联邦政府对于科研投入的提高以及对研究生资助的增加是美国博士教育规模得以扩张的直接驱动力[10]。2017年的一项研究发现,团体督导(Group Supervision)对于减少个体孤立感,缓解博士生流失具有重要意义[11]。

从现有的文献来看,在厘清博士生规模驱动因素时,目前研究多从外部环境或学生个体等单个因素出发,鲜少系统地谈多个因素综合作用下的博士生规模变化。尽管已有部分学者剖析师资、经费以及制度对于博士生规模的影响,但多是定性研究,缺乏对各种资源供给驱动效应的定量分析。基于此,本文构建反映博士授予规模的系统动力学模型,定量地探究教育资源供给对美国博士授予规模的驱动效应,并同时对美国未来60年的博士人口做出科学预测,以期能为扩大我国博士生教育规模提供参考。

二、研究方法及模型构建 (一) 方法说明教育资源供给驱动下的博士授予规模是一个多层次的动态系统,受内生变量与外部环境的多重反馈影响。系统动力学作为一门结合系统理论与计算机仿真技术的建模科学[12],尤其适用于上述复杂系统的仿真模拟,能够通过因果关系图和计算机软件构建的一系列方程式,从定性和定量两方面解析变量间相互关系,通过输入不同的参数来考察多种状态下系统的变化,为决策者提供判断依据,且对数据要求不高,适合长期观测。因此,本文采用系统动力学模型作为分析工具。本研究采用1979-2016年的历史数据,通过模型仿真预测至2080年的美国博士人口。其次,利用历史数据及模型仿真得到1979-2080年美国博士授予规模,作为正常条件下的年博士学位授予量。在考察驱动效应时,通过分别调整师资、经费以及制度供给子系统中所研究的相关变量参数,得到不同仿真条件下的博士授予规模变化情况。最后,将不同仿真条件下的博士授予规模与正常条件下的博士授予规模对比,若仿真规模高于实际情况或者说仿真曲线位于实际曲线之上,则说明该供给对于博士授予规模具有正向驱动作用,反之则有反向抑制作用。

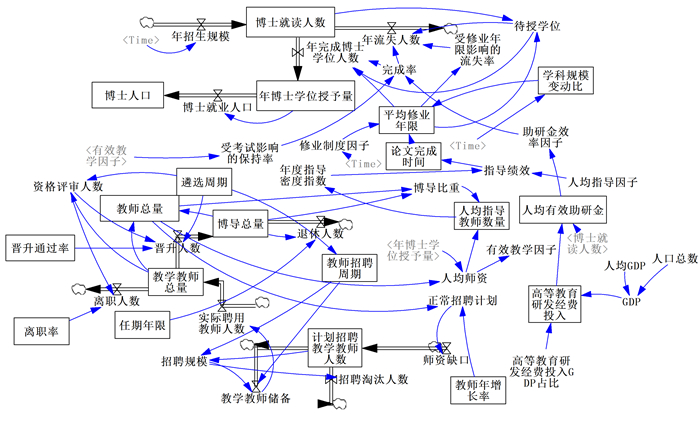

(二) 变量及模型构建根据子系统间因果关系以及外部环境因素,结合系统动力学原理,利用VENSIM PLE建模软件构建博士授予规模系统动力学模型,见图 1。模型涵盖博士生、师资供给、经费供给以及制度供给在内的4个子系统,总计44个变量。部分变量及其方程式见下表 1。

|

图 1 博士授予规模系统动力学模型流图 |

| 表 1 模型主要变量及其方程式 |

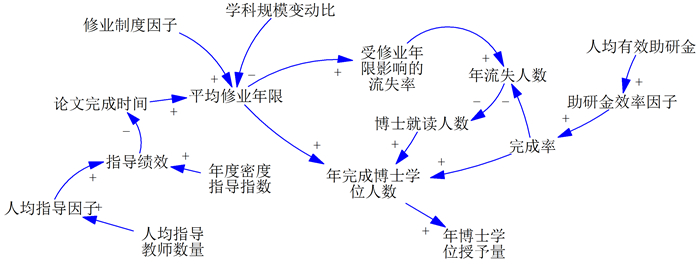

根据模型,师资供给对于年博士学位授予量的影响主要通过人均师资影响有效教学因子和修业年限,进而影响年完成博士学位人数,最终导致年博士学位授予量变化,其因果关系回路如图 2,箭头上的符号代表极性,即“+”表示两个变量间呈正相关,“-”代表负相关。进一步地,通过因果关系回路确定在师资供给子系统中,最终制约年博士学位授予量变化的变量是教师招聘周期、教师年增长率、离职率、晋升通过率、遴选周期以及任期年限。

|

图 2 受师资供给影响的博士授予规模 |

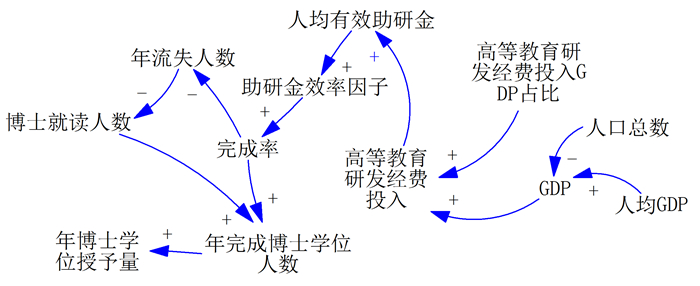

此外,人口与GDP的变化会导致高等教育研发经费投入的改变。根据模型因果关系回路图 3,高等教育研发经费投入将造成年博士学位授予量的变化。

|

图 3 受经费供给影响的博士授予规模 |

类似地,制度供给子系统主要包括修业制度、学科制度、导师制度、指导制度以及资助制度。通过图 4的因果关系回路,该供给对于年博士授予量的作用主要依靠修业年限、学科规模变动比、人均指导教师数量、论文完成时间以及人均有效助研金实现。

|

图 4 受制度供给影响的博士授予规模 |

本研究通过建立博士授予规模系统动力学模型,以年博士学位授予量为观测变量,探究师资、经费与制度供给对其驱动作用,并对美国博士人口做预测分析。模型的仿真时间为1979-2080年。数据来源于美国教育部国家统计中心(NCES)、美国国家科学基金会(NSF)。

为保证预测结果的科学性,对模型进行历史检验。历史检验将模型的仿真数据与实际数据进行误差比较,从而判断模型预测的科学性。使用MAPE方法对模型进行检验。规定当M值小于10%时,模型能实现高精度预测;当M值为10%~20%,模型能实现良好预测;当M值为20%~30%,模型预测结果可行[13]。本模型的误差结果见表 2,年博士学位授予量、教师总量以及人口总数的M值均小于10%,模型可准确地预测博士人口与博士授予规模驱动效应。

| 表 2 模型MAPE误差检验结果 |

图 5呈现了1979-2080年美国博士人口的变化趋势。由图 5可知,100年的仿真时间段内,美国博士人口呈持续上涨趋势,且以2030年为界,博士人口增速较之前显著加快。1979年初始年间,美国博士人口约为47万,实际数据约49万,2016年美国博士人口数量达到180万,实际数据约为190万。根据运行检验与历史检验,误差在允许范围内,预测结果较科学。具体而言,美国博士人口到2017年达到208万,2059年博士人口约达到415万,约用40年时间达到博士人口倍增。到2080年,美国博士人口预计将达到681万,仿真年限内年均增速①为2.7%。

|

图 5 1979-2080年美国博士人口仿真结果 |

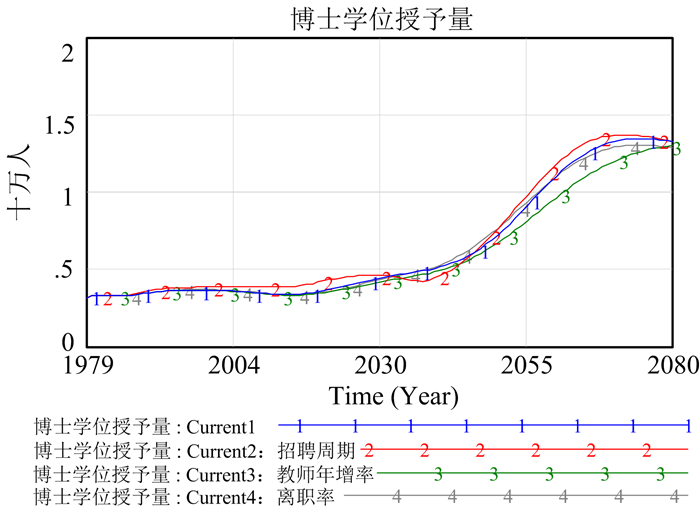

教学教师数量主要受到招聘周期、教师增长率以及离职率的影响,对上述变量调参。其中方案一(Current1)代表正常条件下的年博士学位授予量情况。

1.延长招聘周期对博士授予规模具有正向驱动效应

模型假设教师招聘周期为5年,在排除其他变量的影响下,延长教师招聘周期对博士授予规模几乎具有正向影响。经过调参测试,考虑到仿真效果与现实情况,将教师招聘周期延长5倍得到图 6的Current2,可以看到,与正常水平相比年博士学位授予量在仿真时间段内总体增加,表现为Current2曲线几乎都在Current1曲线之上,仅在2030年-2037年,2073-2080年时间段内较正常水平有小幅下降趋势,该时间段内的平均下降速度②约为0.4%,较正常水平每年约减少872人。2038-2072年间的博士学位授予量平均增速为3.4%,该时间段内较正常水平每年增加3200名博士,这表明适当延长教师招聘周期,保持师资队伍的稳定性能够有效扩大美国博士授予规模。

|

图 6 教学教师供给驱动下的年博士学位授予量 |

2.教师增长率过快对博士授予规模有着较为明显的负向驱动效应

仿真结果也表明,教师数量增长较快非但不能使博士规模提升,反而会带来一定的消极影响。根据美国历年教师数量变化,模型假设教师的年增长率为0.016,通过多次调参测试,为探究教师增长率变化对于博士规模的影响,将教师年增长率提高5倍单位。如图 6,1994年以前,仿真线Current3与Current1重合,这说明彼时美国博士规模提升受教师资源驱动影响较小,即使将教师增速提高5倍也不能促进彼时博士较正常水平倍速扩张。但在1994年以后,与正常水平相比,博士学位授予量明显呈下降趋势,平均缩减速度为5%,其中缩减速度最快的年份出现在2061年,此时的年博士学位授予量约为10万,较正常水平减少14400余人,缩减近12.7%。通常情况下,充足的师资被认为是促进博士规模提升的必要条件,然而模型所模拟的政策实验结果表明,教师数量的扩充必须适应博士教育发展的需要,师资过量将在一定程度上抑制博士授予规模的扩张。

3.离职率对博士授予规模的驱动效应在不同时期存在差异

假设教师离职率为0,在此基础上对离职率进行调整,探究其驱动作用。经过多次模型测试,将离职率提至5个单位变化。与正常条件Current1相比,图 6的Current4在1982-1991年、2010-2036年以及2060-2080年三个时间段内的曲线位于正常曲线下方,年博士学位授予量与正常预测情况相比下降,三个时间段内的平均下降速度分别为0.1%,1.9%与2.3%。这表明,教师离职率增加会造成博士授予量下降,也进一步论证了适度减少教师离职,保持教师队伍稳定性将有益于博士培养。其余时间段内的博士数量与正常水平相比将增多,变化趋势呈现先减后增的周期规律,且变动周期约为17.25年。

4.晋升通过率对博士授予规模的驱动效应在不同时期存在差异

在不考虑退休人数等因素的影响下,博导晋升通过率越高,代表博导数量越多。如图 7,经过多次模型调参测试,考虑到与前述参量变动一致为较优原则,则方案二(Current2)代表不改变其他变量,将晋升通过率降低5个单位条件下的年博士学位授予量。政策仿真结果显示,1980年-2024年以及2065年-2080年的时间段内,博导数量的增加使得博士授予规模较正常水平下降25个百分点,累积约11.8万人,其他时间段内则会使博士授予量以16%的平均速率增加,驱动效应存在时期差异性。

|

图 7 博导供给驱动下的年博士学位授予量 |

5.遴选周期与任期年限对博士授予规模具有正向驱动效应

图 7中,方案三(Current3)表示将博导遴选周期提高5倍单位来观察博士授予规模变化。此外,排除其他因素影响,围绕模型假设值30调参,探究任期年限变化对于博士授予规模的影响,经过多次模型测试,最终将任期年限延长5个单位得到方案四(Current4)。透过仿真曲线Current3与Current4可以看到,在延长遴选周期与任期年限的情况下,博士授予量较正常水平提升,两条线几乎均在仿真线Current1线以上,尽管Current3在2035年-2045年期间低于Current1,但总体而言,延长遴选周期与任期年限对博士授予规模具有积极的驱动影响。

(三) 经费供给对于博士授予规模的驱动分析1.博士授予规模的扩张对经费的依赖性减弱

图 8显示了过度的高等教育研发经费投入对于博士授予规模的负向驱动效应。美国1979年-2016年高等教育研发经费投入年均增长率约为4.4%,以此将4.4%代入仿真年限,得到Current2曲线。由图可知,以4.4%的增速来加大经费投入并不能令博士授予规模得到全时提升,相反在2017年-2028年以及2055年以后,美国博士学位授予量大幅减少。其中在2017年-2028年间,博士规模较正常水平的平均缩减速率为1.1%,平均每年减少409人,2055年以后减速达到2%,平均每年减少2069人。未来,美国博士授予规模扩张对于经费的依赖性将下降,过度投入将造成经费资源浪费,最终严重挫伤博士积极性,抑制博士教育的发展。

|

图 8 经费供给驱动下的年博士学位授予量 |

2.合理的经费投入对博士授予规模具有正向驱动效应

为了探究高等教育研发经费投入增加比例的合理区间,分别在2017年以后,将经费投入以1%、2%以及3%的增速变化,得到图 8的Current3-5的仿真曲线。

显然,1%~3%的经费投入增速几乎都能带来博士规模较正常预测水平的增加。但2022年开始,特别是2055年之后,从高到低的曲线依次分别是Current3、Current4、Current5。这说明,将经费投入以1%的指数速率增长,对于博士规模的正向驱动作用最为显著,每增加1%的经费投入,年博士授予人数增幅将上涨1个百分点,约增加1593人;而3%的经费投入增速对于博士授予规模驱动明显小于2%,每增加2%的高等教育研发投入,年博士学位授予人数将增加1384人,而每提高3%的经费投入仅能带来1042名博士生的规模提升。因此美国高等教育研发经费投入的合理增速在1%~3%之间,其中最优区间是1%~2%。

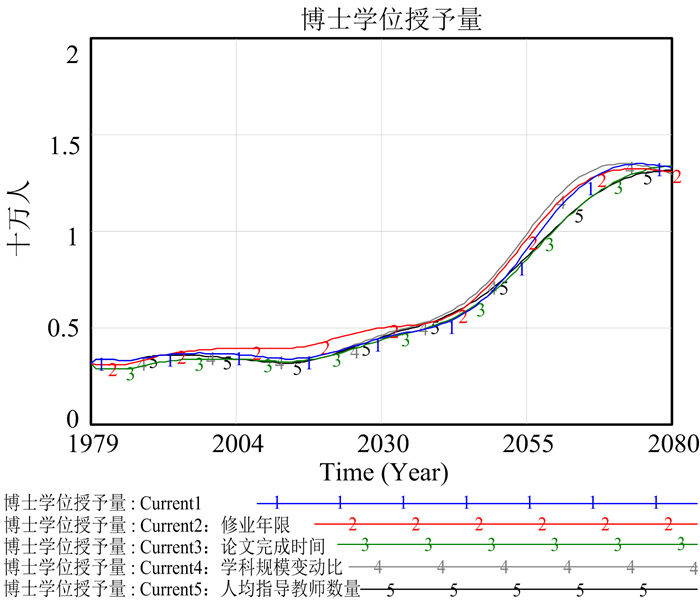

(四) 制度供给对于博士授予规模的驱动分析制度资源包括修业制度、指导制度、学科制度、导师制度以及资助制度。上述制度主要受修业年限、论文完成时间、学科规模变动比、人均指导教师数量以及人均有效助研金5个变量影响,将5个变量进行调参得到不同政策方案下的年博士学位授予量仿真结果。其中方案一(Current1)代表正常水平。

1.修业年限对博士授予规模具有明显的反向驱动效应

1979年至今,美国博士修业年限平均为11年[14](TTD③),因此在图 9中,将模型修业时间调整至11,探究修业年限对于博士规模的影响,得到Current2仿真线。1992年之前美国博士的实际平均修业年限小于11年,因此Current2相当于将1992年之前的修业年限延长至11,仿真值高于实际值的结果导致1992年之前的Current2在正常曲线Current1下方,且年博士学位授予量每年平均减少1460,此外当修业时间延长4年时,博士最高流失人数将达到3034,这说明修业时间过长会抑制博士授予规模。

|

图 9 修业、指导、学科以及导师制度驱动下的年博士学位授予量 |

2.论文完成时间对于博士授予规模具有显著的负向驱动效应

根据历史数据,1979-2016年美国博士论文完成时间平均增加1%,在图 9中将模型的论文完成时间变量设置为2017年开始按相同的速率增长得到Current3,探究其对于博士授予规模的驱动。Current3仿真线明显位于正常线以下,且论文完成时间每延长一年,约流失3000名博士生,流失速率平均达5.2%,论文完成时间越长表示指导绩效低,将加剧博士的流失。

3.博士授予规模呈现极强的SE学科驱动倾向

学科规模变动比反映了SE学科与非SE学科变化量④的比率。美国1979-2016年的学科规模变动比区间为[-0.46,0.42]。考虑到仿真效果,将学科规模变动比设置在[-1, 1]之间得到Current4,探究学科规模变动对于年博士授予人数的影响。历史数据显示,美国非SE学科相对占比始终稳定在0.3的水平,因此学科规模比的变动实际上反映了SE学科占比的变动。

伴随SE学科占比逐渐增加,如图 9,自2027年起,美国博士数量每年平均增加1979人,平均增速为4.2%。然而从2064年开始,持续增加的SE学科却使得博士数量以每年5%的速度缩减,年均减少人数高达6500人,博士授予规模呈现出极强的SE学科驱动倾向。这表明,到2060年左右,美国理工学科对于博士授予规模提升的贡献率将下降,高等教育的发展亟需加快建设人文学科。

4.人均指导教师数量对博士授予规模的驱动效应在不同时期存在差异

美国博士生人均指导教师通常由1名博导与3~5名指导委员会教师构成[15]。如图 9,Current5仿真条件下,将人均指导教师设置平均值为5,观察到年博士学位授予量在不同时期呈现的变化趋势。

2021年以前,Current5仿真线与Current1完全重合,此时人均导师刚好与博士教育需求相适应。2022年-2068年,Current5几乎位于Current1上方,即导师小组制的优势得以凸显,博导与指导委员会的结合能有效促进博士培养,研究发现,截至2068年,导师小组制助推下的博士生年均增长4076人。然而自2069年开始,Current5位于正常线下,说明此时人均指导教师数量超过了实际需求,博士生的指导不再需要5名及以上教师介入,导师数量过多将导致导生关系松散,各教师之间沟通难度加大,协调困难,容易出现分工不明确的现象,抑制博士教育发展。因此,美国导师小组制有一定的合理性,但当教师数量过多,造成指导小组结构冗杂时,小组制反而不利于博士生教育。

5.合理的资助水平对博士授予规模有正向驱动影响

美国博士的主要资助类型有助研金、助教金、奖学金以及助学贷款等。一项对美国研究生的调查显示,在受访者中,获得助教金而完成博士学业人数是流失人数的2倍,而获得助研津贴完成博士学业的人数则是流失人数的3倍[16]。因此助研金对于博士顺利完成学业具有重要意义,图 10的仿真结果能够找到助研金投入的合理增加区间。1979-2016年美国每年约增加1.5%的博士生助研金投入,因此Current2下,将人均有效助研金设置为2017年开始以同样的速度增加。经过多次模型测试,为了找到能够促进博士规模提升的人均有效助研金的合理区间,Current3-5分别代表参数变化2%、4%以及5%的条件下的博士数量变化情况。

|

图 10 资助制度驱动下的年博士学位授予量 |

研究发现,当人均有效助研金提高范围在[1.5%,4%]时,能够有效促进博士规模提升。这其中,增长1.5个百分点带来的驱动效果最佳,每增加1.5%的人均有效助研金将能帮助2687名博士生顺利完成学业。然而,当人均有效助研金增加5%时,则会使得Current5曲线在2050年之后位于Current1下方,且年博士学位授予量此后以3%的速率下降,每年较正常水平约减少3723名博士,这表明到2050年时,5%的助研金投入增速不适应彼时的博士教育发展,会加剧博士流失。

四、主要结论及政策建议通过模型仿真,教育资源供给对于博士授予规模的驱动效应表现在以下几个方面:第一,师资供给中,招聘与遴选周期、任期年限对于博士授予规模有正向驱动作用。教师增长过快则会抑制博士规模扩张;第二,经费供给带来博士授予规模提升的有效区间是1%~3%;第三,指导绩效的提高会促进博士教育发展。修业年限过长、学科发展失衡则会加剧博士流失。资助制度发挥有效作用的增加比例在1.5%~4%之间。作为高等教育的最高层次,博士是一国国际竞争力与创新能力的重要体现,扩大其规模是我国经济社会未来发展的必要规划。《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》也提出要“适度扩大博士研究生规模”这一纲领[17]。因此基于上述分析结论,为扩大我国博士规模,本文提出以下政策建议。

(一) 延长招聘周期,动态调整教师存量研究表明,适度延长教师招聘周期,减少离职,将对博士授予规模有正向驱动作用,教师增长率过快则会抑制博士规模,师资稳定的重要性可见一斑。美国对于教师招聘非常重视,其选聘计划要使得学科、院系与大学层层参与制定,对教师职业周期上的入职、职中以及终身之后的培养支持;教师成长中的关照以及晋升评价制度上的权力制衡等均做到动态化和系统化[18]。而我国的教师选聘往往由院系发力,且缺乏对招聘规模、选聘标准、教师补助、激励机制以及招聘周期的动态调整,聘后教师的发展也主要依靠个人。

基于此,首先要保证教师队伍的稳定性,适当延长招聘周期,同时以博士在读数量、基期招生规模及当前师资水平为标尺,确定选聘规模。其次,要制定更严格的教师晋升筛选制度,加强对聘后教师的培训。加强国际交流合作,实施良好的教师晋升培训机制。此外,一位优秀的博士教师应具有博士学位、扎实的专业知识、丰富的教学经验与科研经历以及高尚的师德,教师的选聘也必须将上述要求同时纳入考核标准。再次,要重视教师离职问题,减少教师流失。为此要提供完善的薪酬方案与激励措施,使得薪酬方案与国际接轨,在年终酬金、绩效奖励、工会福利、社会保障等方面加大投入,改革不合理的人才奖励政策。

(二) 引导改革风向,推行博导岗位化管理美国所实行的博导终身教职制只作为一种岗位制度,博导的博士招生资格不与职称挂钩,而是完全由其指导经验、科研水平以及经费状况决定,这是一种对博导任职资格及职称的变相评审。反观我国所推行的终身制度,教师一旦成为博导,则几乎不需要再对其进行评审。长期以往,将不利于激励博导提高专业学识与科研指导能力。早在2005年,吉林大学就发起了一场博导选聘改革,对终身制率先动刀。随后,北京大学、武汉大学、哈尔滨工业大学以及天津大学等高校也逐渐实行博导岗位化管理。尽管目前已有部分高校培养单位纷纷废除博导终身制,但效果仍不明显,为此教育管理部门要积极参与推动博导制度改革。与美国早已发表相关报告认可终身聘任后评审制度不同,目前我国尚未出台相关指导规划来明确引导改革方向。因此要充分调动科研人员的积极性,提高博导选择的灵活性与科学性,剔除博导遴选中的不良风气使得博导本色还原,还需要中央教育部门大力推行博导岗位化管理,制定相关规定明确博导职责,引导风向。

(三) 拓宽筹措渠道,合理把控资助力度一般认为,经费及资助对于博士规模提升有着正向驱动作用。为此,提高经费支持,加大资助力度一直被奉为圭臬。研究发现,上述因素的增加并不会使得美国博士授予规模得到全时提升。美国高校经费筹措渠道有政府财政拨款、学费收入、科研经费收入、社会捐赠收入以及社会服务收入等,渠道多元。在充足的经费支持下,对于博士生的资助渠道就更加多样,包括奖学金、助研金、助教金及贷款等,完善的研发经费与资助制度使得攻读博士学位的经济负担得以缓解。反观我国则主要依靠政府拨款。基于此,要拓宽经费筹措渠道,引入市场机制,发挥市场机制在优化高等教育经费资源配置的作用。其次,各高校要努力拓宽财源,学习美国培育捐赠文化,争取在民间机构、校友团体、知名企业投资和捐赠方面持续发力。再次,只有在合理范围内提升经费与资助水平才会带来积极效果,二者过度的投入恰循“规模报酬递减规律”,反而不利于博士教育发展。为此要合理控制投入力度,减少财政资源浪费,避免过度。

(四) 提高指导绩效,调整指导小组结构伴随高等教育的不断发展,我国逐渐形成了双导师制、以实验室为核心的导师小组制等多样化的导师制度,一定程度上缓解了导师精力有限的弊端,但仍然存在两个问题:其一是各导师之间沟通不畅,分工不合理,年轻导师在导师团中缺乏话语权的现象屡见不鲜,对于博士培养十分不利。其二是指导教师人数过多,有时学生需要同时承担多位导师的指导,造成结构冗杂。上述问题的存在严重影响指导绩效,调整指导小组结构迫在眉睫。基于此,首先要促进导师团结构的合理优化,促进不同学科的交流融合,博采众长,使得相异学科背景的导师共同指导学生,拓宽视野。其次要合理配置导师,避免导师人数过多带来的机构臃肿,资源浪费,组内效率低下的问题。再次,要形成包容和谐的互动氛围。不唯资历,不唯职称,年轻导师也可以发挥自身优势与年长的导师共同学习,相互促进。建立在平等的基础上有效沟通,各导师发挥自身特点,提高指导绩效。

(五) 优化学科布局,有效推动人文学科发展1960年至2017年间,美国SE学科占比均超过0.5, 2016年SE与非SE学科规模比为3.2,美国博士规模呈现极强的SE学科驱动倾向。严重失衡的学科布局使得2064年起,美国博士授予规模以5%的均速缩减。透视我国,学科发展不均衡同样存在。工学、理学一直是我国博士毕业生中占比最高的两个学科,2015年占比分别为34.83%和20.41%,但哲学、经济学、文学、历史学的总占比仅为9.83%,学科比例严重失衡[19]。习近平总书记在全国哲学社会科学工作会谈上指出:“一个没有繁荣的哲学社会科学的国家也不可能走在世界前列。”为此,要优化学科布局建设,高度重视文科发展。首先要加快建设哲学社会科学体系,加大对文史学科建设投入,形成文理学科共生共长、协调发展、相互促进的良好生态。其次要响应“双一流”号召,突出建设一流文科,努力在社科领域培养一流人才。再次,要提升学科改革前瞻性,推进文科与计算机等信息技术学科相融合,发展优质交叉学科。

注释:

① 年均增速的计算使用几何平均法,反映本期到基期总体时间段内的年均变化速率,与此相同的还有下文的年均下降速度。

② 平均下降速度与平均增速反映特定时间段内的平均变化速率,其计算使用算术平均数法。

③ TTD(Total Time to Degree),指从获得学士学位算起到获得博士学位的总时间。

④ SE学科指科学与工程学科(Science and Engineering),包括农业科学(Agricultural sciences)、生物科学(Biological sciences)、计算机科学(Computer sciences)、数学(Mathematics)、工程(Engineering)、地球,大气与海洋科学(Earth、atmospheric and ocean sciences)、药学(Medical and other health sciences)、物理学(Physical sciences); 非SE学科指非科学与工程学科,包括心理学(Psychology)和社会学(Social sciences)。

| [1] |

Schultz T W. Reflections on Investment in Man[J]. The Journal of Political Economy, 1962(5): 199-220. |

| [2] |

李云鹏. 百年来美国博士教育的转型发展及其启示[J]. 高等工程教育研究, 2018(4): 132-136. |

| [3] |

张斌贤, 王慧敏. 美国专业博士学位的学科与规模特点研究高等教育沿革的阶段特征与历史分期[J]. 教育研究, 2018(6): 73-77. |

| [4] |

卡尔·马克思. 资本论[M]. 北京: 人民出版社, 1975: 208.

|

| [5] |

石火学, 俞兆达. 背景-意涵-路向:高等教育供给侧结构性改革[J]. 江苏高教, 2018(10): 23-28. |

| [6] |

张旸, 张雪. 改革开放40年来我国高等教育供给的变迁逻辑与展望[J]. 江苏高教, 2018(5): 16-22. |

| [7] |

Martin T. The Implications of Low Growth Rates for Higher Education[J]. Higher Education, 1976(5): 377-396. |

| [8] |

Laura Servage. Alternative and professional doctoral programs:what is driving the demand?[J]. Studies in Higher Education, 2009(7): 765-779. |

| [9] |

Stephen H, Deborah S, Helena W. Doctorates Converging or Diverging Patters of Provision[J]. Quality Assurance in Education, 2002(2): 61-70. |

| [10] |

赵世奎, 沈文钦. 中美博士教育规模扩张的比较分析:基于20世纪60年代以来博士教育发展的数据分析[J]. 教育研究, 2014(1): 138-149. |

| [11] |

Maggie Hutchings. Improving doctoral support through group supervision:analysing face to-face and technology-mediated strategies for nurturing and sustaining scholarship[J]. Studies in Higher Education, 2017(42): 533-550. |

| [12] |

Forrester, Jay W. Industrial Dynamics[M]. Pegasus Communication, 1961: 7.

|

| [13] |

牟智佳, 王卫斌, 李雨婷, 等. MOOCs环境下个性化学习需求预测建模与仿真:系统动力学的视角[J]. 电化教育研究, 2018(11): 29-37. |

| [14] |

NFS.U.S. Doctorates in the 20th Century[EB/OL].https://wayback.archive-it.org/5902/20160210153510/http%3A//www.nsf.gov/statistics/nsf06319/.pdf.

|

| [15] |

都昌满. 从走近到走进:美国高等教育纵览[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2017: 42.

|

| [16] |

Glenny L. Doctor Planning for the 1970s[J]. Research Reporter, 1971(6): 153-172. |

| [17] |

教育部, 财政部, 国家发展改革委.关于高等学校加快"双一流"建设指导的意见[EB/OL].[2018-08-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_843/201808/t20180823_345987.html?from=groupmessage.

|

| [18] |

沈红, 王建慧. 一流大学教师队伍建设的院系责任[J]. 教育研究, 2017(11): 131-139. |

| [19] |

张炜. 中美博士研究生教育发展趋势比较分析[J]. 国家教育行政学院学报, 2018(5): 9-17. |

2020

2020