b. 清华大学 教育研究院, 北京 100084;

c. 清华大学 党代表联络办公室, 北京 100084

对博士群体而言,获得博士学位是进入学术职业的“通行证”。我国自1981年授予博士学位的三十余年来,女博士人数剧增,在全体博士中的占比从1987年的8.80%[1]增长至2015年的37.85%[2]。女博士是否有公平的机会进入学术机构,且是高水平的学术机构从事学术职业,不仅是博士培养与发展质量领域的研究焦点,也是透视女性社会经济地位和受教育价值的重要维度。鉴于工学博士是博士在校生中数量最多的群体,占比已约为全体的三分之一[2],本研究将重点检验男女工学博士在学术职业落实率、具体去向和层次上的差异,以及随着时间变化表现出的趋势和特征。

一、问题的提出欧美关于学术劳动力市场的研究普遍认为,女博士的就业质量不如男博士,在理工类学科内尤为明显。首先,来自经济合作与发展组织[3]、德国[4]和美国[5]的研究发现,女博士总体就业率与男博士基本持平,但女博士的全职就业率较低。例如,美国国家科学基金会专门针对理工科博士的调查揭示,女博士的就业率略高于男性1%,然而全职就业率却低于男性5%[5]。第二,究竟男博士还是女博士会更多地进入高等教育或研究机构,结论并不统一,存在国家间或者学科间的差异。比如,荷兰[6]、英国[7]和美国[8]理工科女博士进入高等教育部门和研究机构的比例高于男博士;但美国生理学女博士进入教育行业的比例低于男博士[9]。第三,女博士就职研究型大学的比例低。美国大学全职教师中,女性在两年制社区学院比例更高,而男性在研究型大学的比例更高[10]。美国国家科学基金会的数据表明,在美国国家拨款最多的20所大学中,理工类女性研究者的比例仅约为30%[8]。在2012年的一项随机双盲实验研究中,研究者为一所美国研究型大学的教师提供了一名应用材料专业虚拟的学生应聘者,并为其随机分配了男性或女性名字。研究发现,男性和女性教师对男性申请人的评分显著更高,选择了更高的起薪,并向男性申请人提供了更多的职业指导[11]。第四,与男博士相比,女博士较少从事研究工作[3, 7],特别是理工科背景的女博士从事本领域研究工作的比例低于男博士[12]。第五,理工科女博士在往更高级职位流动时会遇到无形的障碍,获得终身教职的比例低于男博士[13]。

相比国外,我国对于博士就业质量的研究数量少且内容单一,主要集中在检验性别与毕业落实率、就业去向、薪水以及就业满意度的关系上。有研究认为,工学女博士在毕业落实率方面与男博士并不存在显著差异[14-15],甚至在某些年份上高于男博士[16];女博士更倾向于选择高等院校、科研单位和做博士后[17-19];男女博士的起薪没有显著差异[20];女博士的就业满意度高于男博士[16]。

对比上述国内外研究可以发现,从性别视角对博士就业质量的研究还存在诸多盲点。首先,不同性别的博士毕业生谁更有可能进入学术机构从事学术职业,国内外文献结论不一致,更鲜有报告在一段时间内的性别差异和变化趋势。其次,学术职业最终落实单位的类型与层次,能更加精准地反映博士的就业质量。但在我国现有的文献检索范围内,并没有关于女博士学术就业层次的研究。第三,国外文献指出博士就业质量的性别差异突出反映在理工科领域,尽管工学博士占据了我国博士生教育中的最大体量,但现有文献缺少关于工学博士就业质量的性别差异研究。

为了探索上述问题,本研究采用清华大学2005-2014年的十年全样本历史数据,检验工学男女博士在学术职业落实率、学术职业去向,以及学术职业落实层次(即直接就业的高等院校类型)上的差异和变化趋势。清华大学作为我国工程教育规模最大、水平最高的高校,在2016年最新公布的U.S. News世界大学学科排名中,在工程领域连续两年超过MIT,蝉联全球第一[21]。因此,以该校工学博士毕业生为样本,研究我国顶尖大学工学博士毕业生的学术就业结构与质量,具有代表性和典型性。

二、研究方法 (一) 数据来源与样本描述根据清华大学学生职业发展指导中心提供的全样本数据,2005-2014年统招统分的博士毕业生总计7963人,工学博士毕业生5560人,占总体的69.8%。其中,男博士4474人(80.5%),女博士1086人(19.5%),毕业时平均年龄为28.70岁(SD=2.32)。

(二) 核心变量的操作定义学术职业的概念最早出现于洛根·威尔逊以《学术人》(The Academic Man)为主题的著作中[22]。在中文语境下,沈红提出学术职业是“以学术为生、以学术为业的特征,学术的存在和发展使从业者得以生存和发展”,具有广义和狭义的范畴[23]。广义指所有分布在不同机构中的学者和他们所从事的学术工作,狭义指四年制本科院校作为其职业发展场所的学者和他们所从事的学术工作。顾剑秀和罗英姿将学术职业界定为在大学和科研院所等学术组织从事教学、科研及社会服务的工作[24]。

原始数据中的毕业去向分为9类(见表 1)。本研究沿用顾剑秀和罗英姿的定义,同时认为博士后亦属于学术职业的准备期,故将类别1至类别4定义为学术职业落实去向,其累计总和定义为学术职业落实率。为了比较男女博士在学术职业落实层次上的差异,将直接签约就业的高等院校类型划分为“985工程”院校、“211工程”院校和一般院校。

| 表 1 工学男女博士初次毕业去向的累计统计(2005-2014年) |

采用卡方检验探索工学博士毕业生在学术职业落实率、学术职业去向和就业高等院校类型上的性别差异,将p < 0.05设置为显著性水平,所有统计分析使用SPSS软件完成。

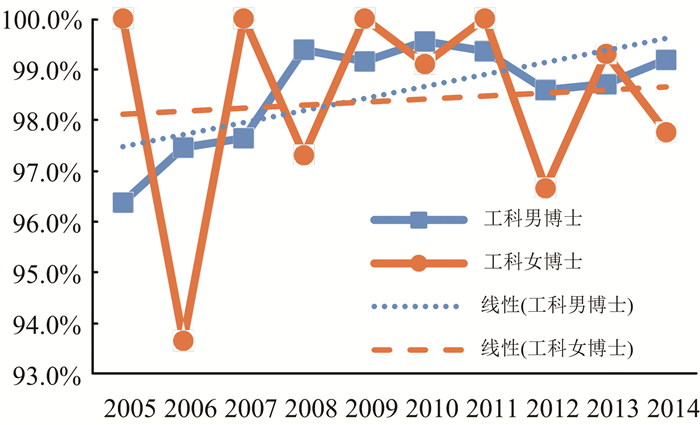

三、研究结果在检验学术职业选择特征之前,先对2005-2014年间男女工学博士的毕业落实率(即表 1类别1至类别8之和)进行分析。结果发现(见图 1),两者的毕业落实率都很高,男博士介于96.4%-99.6%之间,女博士介于93.7%-100.0%之间。以性别和毕业时间为自变量,毕业落实率为因变量进行卡方检验。结果发现,仅2008年男博士的落实率(99.4%)显著高于女博士(97.3%)(χ2= 3.881,p=0.049)。从十年的累计结果来看(见表 1),男女博士的毕业落实率分别为98.6%和98.4%,不存在显著差异(χ2=0.201,p>0.05)。

|

图 1 工学男女博士初次毕业落实率(2005-2014年) |

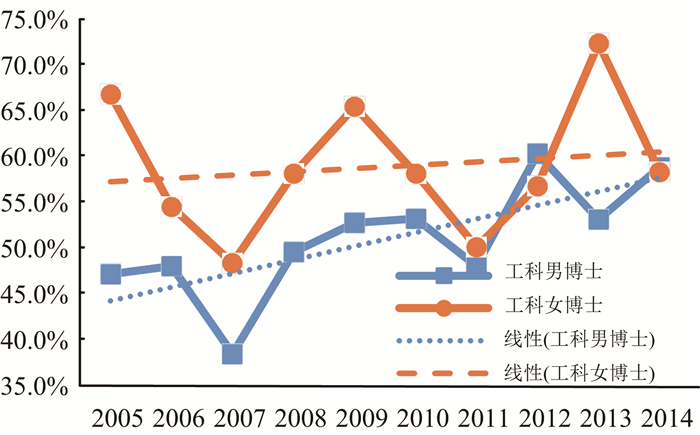

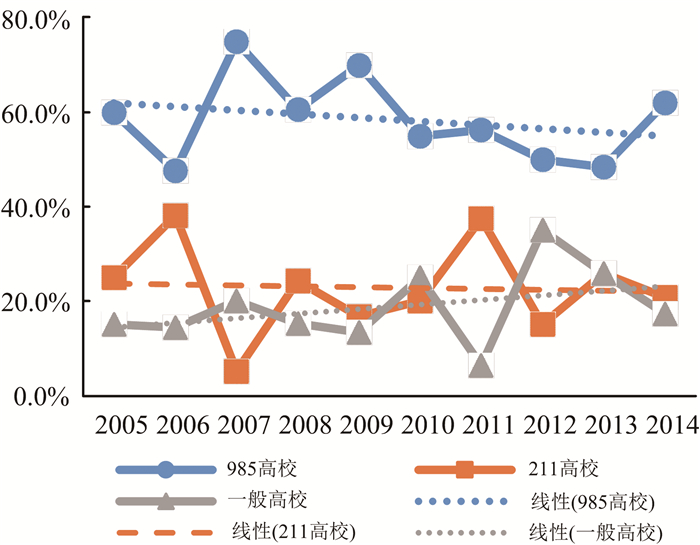

图 2描述了2005-2014年工学男女博士的逐年学术职业落实率。其中,男博士介于38.4%-60.2%之间,整体呈上扬趋势;女博士介于48.2%-72.2%之间,波动式上涨。以性别和毕业时间为自变量,学术职业落实率为因变量进行卡方检验。结果显示,女博士学术职业落实率显著高于男博士的年份分别是2005年、2009年和2013年(χ2s=6.389~16.630,ps < 0.05)。十年累积下来(见表 1类别1至类别4之和),女博士的学术职业落实率(59.3%)显著高于男博士(51.0%)(χ2= 23.986,p < 0.001)。

|

图 2 工学男女博士学术职业落实率(2005-2014年) |

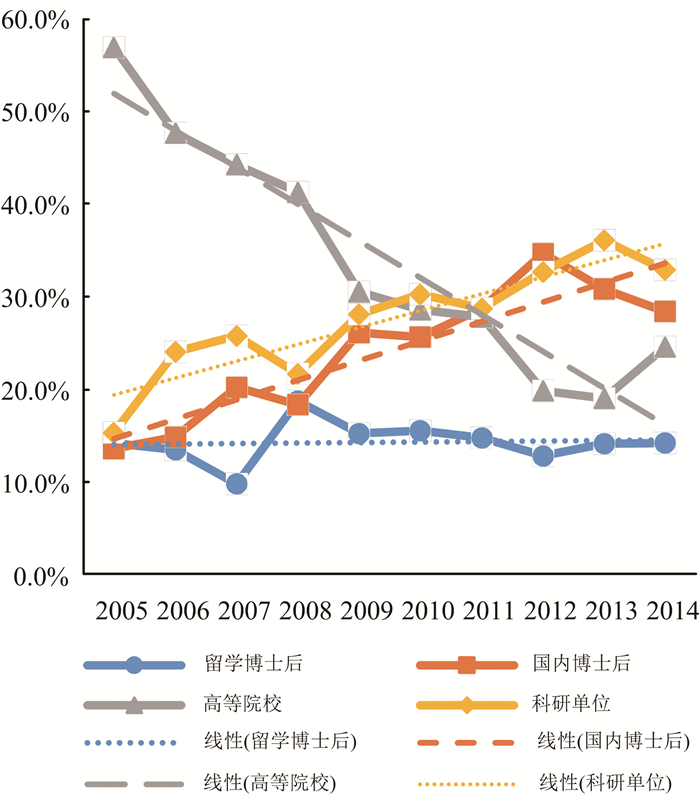

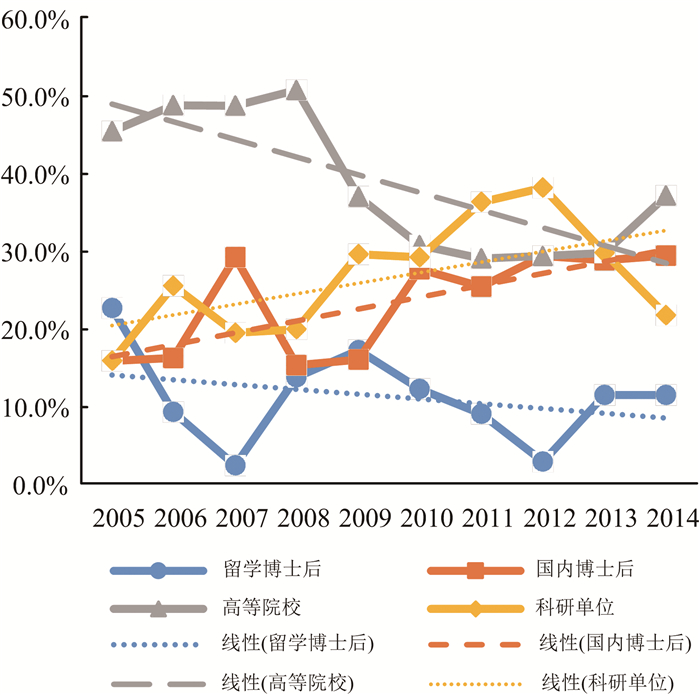

对所有选择学术职业的博士毕业生(n=2927)的具体方向进行进一步分析。图 3和图 4描绘了2005-2014年工学男女博士逐年的学术职业落实去向。从趋势上看,无论男女到高等院校就业整体上呈下滑趋势,即男博士从2005年的56.8%一度下滑至2013年的19.0%,女博士则由2008年的50.8%下滑至2011年的29.1%;与此相对,他们选择国内博士后和科研单位的比例皆有所上升。换句话说,到高等院校就业曾一度是博士生们的首选,但是在2010年开始出现拐点,选择国内博士后或到科研院所就业的比例赶超了到高等院校就业的比例。

|

图 3 工学男博士学术职业落实去向的比例 |

|

图 4 工学女博士学术职业落实去向的比例 |

以性别和毕业时间为自变量,学术职业落实去向为因变量进行卡方检验。数据显示,仅2012年女博士中选择高等院校和科研单位直接就业的比例显著高于男博士,选择留学博士后和国内博士后的比例显著低于男博士(χ2= 8.072,p < 0.05)。从十年的累计数据来看(见表 2),尽管女博士中到高校直接就业的比例略高于男博士,但整体而言,工学博士的学术职业去向不存在显著的性别差异。

| 表 2 工学男女博士学术职业落实去向的差异检验(2005-2014年) |

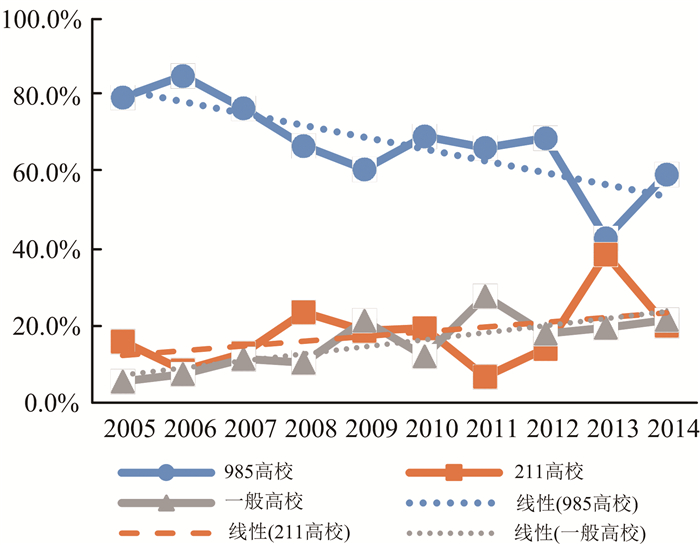

对到高等院校直接就业群体(n=981)所在学校层次进行进一步分析。图 5和图 6报告了2005-2014年工学男女博士就业于不同类型高校的逐年比例。就变化趋势而言,男女博士到“985工程”院校就业皆出现下降趋势,即男博士从2006年的84.8%下降到2013年的42.6%,女博士从2007年的75.0%下降到2013年的48.4%;与之相对,两者到“211工程”院校就业的比例基本稳定,到一般院校的比例稳中有升。

|

图 5 工学男博士就业高校类型分布 |

|

图 6 工学女博士就业高校类型分布 |

以性别和毕业时间为自变量,就业高校类型为因变量进行卡方检验。数据显示,工学男女博士在就业高校类型上存在显著差异的年份分别是2006年(χ2=15.853,p < 0.001)和2011年(χ2=12.226,p < 0.01)。2006年,工学女博士到“985工程”高校就业的比例显著低于男博士,到“211工程”高校和一般高校就业的比例显著高于男博士;2011年,工学女博士到“985工程”高校和一般高校就业的比例显著低于男博士,到“211工程”高校就业的比例显著高于男博士。从十年的累计数据来看(见表 3),工学女博士中到“985工程”高校就业的比例显著低于男博士,到“211工程”高校和一般院校就业的比例略高于男博士(χ2=8.719,p < 0.05)。

| 表 3 工学男女博士就业高校类型的差异检验(2005-2014年) |

高学历女性的就业机会与质量关乎女性个人成长及自我认同,关乎社会的进步与发展。同以往有关博士就业的研究发现类似,清华大学2005-2014年十年的全样本数据显示,工学男女博士的毕业落实率都很高,不相上下,十年中仅有一年女博士的落实率显著低于男博士。而且,在十年累计的总量上也不存在显著的性别差异。这说明,绝大多数的工学博士在毕业后都会拥有就业或继续进修的机会,男女相对均等。这也进一步提示,在研究高水平研究型大学博士就业质量时,应当更加聚焦于就业结构和层次与培养目标的吻合度,而非传统意义上的落实率或者就业率。因而,本研究的重点集中于检验工学博士在学术职业落实率、学术职业去向和层次等问题上的性别差异及变化趋势。

首先,从十年累积的结果来看,工学博士总体的学术职业落实率在53%左右,已出现职业选择多元化趋势,即工学博士生毕业后的出路不只局限于学术职业,已有近三分之一的人选择在工商业界就业。美国国家科学、工程与公共政策委员认为,70年代以来博士毕业生就已开始出现“稳定的远离教育和基础科研职位的趋势”[25]。在当今知识经济和信息化的背景下,多元化、流动性和不确定性的工作特质凸显。博士教育与学术职业的关系逐渐解耦,博士教育和职业之间将建立新的更加模糊的关系,博士毕业生的职业去向将更加分散和多元化。尤其是工学领域具有应用性较强、与工业界联系紧密的特征,无论男女博士都应该为职业选择多元化做出准备,增强自身的可迁移技能和可雇佣性,适应新的职业模式和职业文化。

就性别差异而言,十年中有三年工学女博士的学术职业落实率显著高于男博士;从十年的累计结果来看,女博士也显著高于男博士。这意味着越来越多的女性进入了传统以男性为主的工学学术领域中,拥有了更多从事科学研究和贡献研究成果的机会,冲击着科学和工程类领域中性别失衡的状况。未来研究可进一步探究女性进入学术职业的职业动机与价值观,以此解释中国的工学女博士为何更倾向于选择学术职业。

第二,就学术职业的具体去向而言,固然工学博士毕业后以直接进入高校就业为主,但比例逐年下降趋势明显,选择博士后或到科研单位就业的比例则显著上升。差异性检验也证实男女博士的趋同性规律,即十年中仅有一年在学术职业去向上有显著的性别差异,但从十年累计结果来看性别差异不显著。这些结果清晰地反映出学术职业内部结构的调整。从传统意义上讲,高校一度是博士从事学术职业的主战场。但随着本土博士生规模的扩大,海外博士毕业生回流比例的提高[26],不可避免地加剧了竞争高校学术岗位的激烈程度。如此,一方面迫使越来越多有志于从事学术职业的新晋博士选择以博士后作为研究训练和学术职业的准备和过渡阶段[3];一方面直接选择与高校学术性质类似的科研机构。值得注意的是,博士后阶段被认为是女性研究者“管道泄露”的关键时期。美国国家卫生研究调查表明,女性在博士后到大学教师的过渡期间更容易离开研究界[27]。因此,博士后阶段是否会加剧工学领域女性研究者的流失值得关注和警惕。此外,新晋女博士到科研单位就业的上升趋势高于选择博士后的趋势,男性在这两者的上升趋势上近似,或许也从另一个角度说明,男博士中有更大比例的人愿意花更长的时间为学术职业做准备,而女性更加渴望立竿见影的效果。

第三,就高校就业的层次而言,无论是男博士还是女博士,毕业后在中国最好的“985工程”大学直接就业的机会都显著下降,而到一般高校就业的比例稳步提升,在一定程度上反映出学术职业门槛已然越来越高。从性别视角来看,虽然工学女博士中进入“985工程”高校的比例在十年中仅有两年显著低于男性,但十年累计下来,比男博士低了10个百分点。可见,在高校就业层次上性别差异的累积效应表现明显。这表明单一年份的数据资料难以证明女性在高校就业层次上的差距,而从较长时间段来看,女性则显现出一种稳定的弱势。虽然工学女博士在学术职业落实率和去向分布上与男性平分秋色甚至略占优势,但似乎缺乏跻身高水平研究型大学的竞争力。尤为值得注意的是,本研究样本为中国顶尖精英大学的工学女博士,其本身具有巨大的人力资本和学校声誉信号,这是否意味着学术劳动力市场存在一定的性别分割现象呢?

五、建议与局限基于上述主要发现,本研究从个人、博士培养单位和学术劳动力市场三个方面提出建议,以期为提高工学女博士就业竞争力和选择适应性,发挥女性人才优势提供参考。

(一) 工学女博士自身应为到高水平研究型高校就业做好多维度的准备首先,工学女博士应在博士学习过程中提高参与学术研究的主动性和投入性,为进入高层次研究型大学进行充分的能力准备。其次,工学女博士应努力破除性别刻板印象,即男性是科学发展的主导力量,而是要增强自身的学术自信,扬长避短,不惧竞争,为进入高层次研究型大学做好强健的心理准备。最后,工学女博士可增强学术资源获取能力,建立学术人脉和网络,为进入高层次研究型大学争取广泛而稳定的社会支持。

(二) 培养单位应在培养过程中加强对工学女博士的人文关怀与职业辅导高校应注重提升工学女博士的自信心和就业竞争力,在对其职业动机和就业特征深入研究的基础上,通过挖掘工程领域杰出女性研究者的典型案例开展榜样教育,增强女性的学术自我效能感,激发学术志趣,促进她们到高水平研究型高校就业的期望和求职行为。博士培养单位还可以帮助工学女博士了解学术职业和非学术职业的用人信息与成长规律,主动与高水平研究型大学建立推荐渠道,助益女博士的职业选择。

(三) 科学技术领域学术劳动力市场应努力促进性别公平高层次研究型大学在招聘和管理过程中应积极发掘和信任女性的潜力与优势,有意识地提高女性科研工作者的代表性。例如,在招聘过程中规范聘用标准,增强信息和决策的透明度;在准入机制中消除性别壁垒、性别歧视,改变学术职业中性别失衡和女性人才短缺的局面。此外,建议在学术用人单位内部增加专门促进工学女性学术职业发展项目以及性别平等促进计划,为女性学术发展和晋升提供资助、指导,以及家庭与育儿等福利性支持。

虽然本研究对工学女博士的就业状况做出了初步探索,但仍然存在一些局限。第一,由于数据的限制,本研究无法深入探讨工学女博士倾向选择学术职业的原因与机理,今后的研究设计可增加个人背景、学业过程、工作价值观、社会支持等多变量加以解释。第二,学术职业去向统计口径仅为学术单位,没有工作岗位的信息。换句话说,在学术单位就业的博士可能并不完全从事学术科研工作,因此本研究中所探讨的学术职业仅是宏观层面上的,缺乏更精准的描述。第三,因为仅使用了一所学校的全样本数据,本研究的结论在推广性上需要谨慎,未来的研究可以纳入其他学校样本,将学校声誉纳入分析中,进而检验不同类型学校的工学男女博士在学术职业去向与层次上是否存在显著差异。

| [1] | 《中国教育统计年鉴》, 人民教育出版社1987年版. |

| [2] | 《中国教育统计年鉴》, 人民教育出版社2015年版. |

| [3] | Key Findings of the OECD-Knowing Project on the Careers of Doctorate Holders[EB/OL]. (2013-11-07)[2017-12-30]. http://www.oecd.org/sti/inno/CDH%20FINAL%20REPORT-.pdf. |

| [4] | Enders J. Serving Many Masters:The PhD on the Labour Market, the Everlasting Need of Inequality, and the Premature Death of Humboldt[J]. Higher Education, 2002, 44(3-4): 493–517. |

| [5] | Unemployment among Doctoral Scientists and Engineers Increased but Remained below the National Average[EB/OL]. (2014-04-14)[2017-12-28]. https://www.nsf.gov/statistics/infbrief/nsf14310/. |

| [6] | Schoot RVD, Yerkes M, Sonneveld H. The Employment Status of Doctoral Recipients:An Exploratory Study in the Netherlands[J]. International Journal of Doctoral Studies, 2012(7): 331–348. |

| [7] | The Careers Research and Advisory Centre, What Do Research Staff Do Next?2016[EB/OL]. [2017-12-22]. https://www.vitae.ac.uk/impact-and-evaluation/what-do-researchers-do. |

| [8] | Moorhouse A. Federal Research Development Expenditures in Science and Engineering: Implications for Men and Women Seeking Employment and Postdoctoral Study[D]. Dissertations & Theses-Gradworks, 2007. |

| [9] | The Employment of Recent Doctoral Graduates in Physiology[EB/OL]. (2014-03-29)[2017-12-22]. https://www.researchgate.net/publication/234563839_The_Employment_of_Recent_Doctoral_Graduates_in_Physiology. |

| [10] | Laura W. Salary, Promotion, and Tenure Status of Minority and Women Faculty in U. S. Colleges and Universities[R]. U. S. Dept. of Education, Office of Educational Research and Improvement. National Center for Education Statistics, 2000. |

| [11] | Moss-Racusin A, Dovidio J F, Brescoll V L, et al. Science Faculty's Subtle Gender Biases Favor Male Students[R]. PNAS, 2012, 109(41): 16474-16479. |

| [12] | American Institutes for Research, The Nonacademic Careers of STEM PhD Holders[EB/OL]. (2014-04-20)[2017-12-15]. http://www.air.org/sites/default/files/downloads/report/STEM%20nonacademic%20careers%20April14.pdf. |

| [13] | Chaudhuri D. Career Path Barriers of Women Doctoral Students in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Disciplines[D]. Dissertations & Theses-Gradworks, 2011. |

| [14] | 马明霞, 王启烁, 赵娜. 性别差异对博士生就业的影响——科研院所女博士就业状况研究[J]. 研究生教育研究, 2014(2): 73–77. |

| [15] | 金蕾莅, 刘新益. 女博士就业初探——基于落实率和求职过程及结果的分析[J]. 清华大学教育研究, 2011(5): 68–72. |

| [16] | 汪栋, 曾燕萍. 我国博士生就业影响因素实证研究[J]. 教育发展研究, 2014(17): 19–25. |

| [17] | 鲍威, 杜嫱, 麻嘉玲. 是否以学术为业:博士研究生的学术职业取向及其影响因素[J]. 高等教育研究, 2017(4): 61–70. |

| [18] | 何雨, 陈雯. 当前博士生就业基本特征研究[J]. 青年研究, 2008(6): 7–13. |

| [19] | 赵延东, 洪岩璧. 影响博士毕业生学术职业取向的因素分析[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2014(5): 71–77. |

| [20] | 李锋亮, 陈鑫磊, 何光喜. 女博士的婚姻、生育与就业[J]. 北京大学教育评论, 2012, 10(3): 114–123. |

| [21] | Best Global Universities for Engineering[EB/OL]. [2017-12-23]. https://www.usnews.com/education/best-global-universities/engineering?int=994b08. |

| [22] | Wilson L, The Academic Man[M]. London:Oxford University Press, 1942[M]. London: Oxford University Press, 1942. |

| [23] | 沈红. 论学术职业的独特性[J]. 北京大学教育评论, 2011(3): 18–28. |

| [24] | 顾剑秀, 罗英姿. 是"管道的泄露"还是"培养的滞后"——从博士毕业生的职业选择反思我国博士培养变革[J]. 高等教育研究, 2013(9): 46–53. |

| [25] | 科学、工程与公共政策委员会, 等. 重塑科学家与工程师的研究生教育[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 1999: 43. |

| [26] | 赵卫华. 海归博士与本土博士职业成就比较——基于全国博士质量调查的统计分析[J]. 中国高教研究, 2010(11): 47–50. |

| [27] | Falling off the Academic Bandwagon[EB/OL]. (2007-11-01)[2017-12-22]. http://in.bgu.ac.il/women-forum/doclib/research/fallingofftheacademicbandwagonemboreport.pdf. |

b. Institute of Education, Tsinghua University, Beijing 100084;

c. Liaison Office of the Party Representative, Tsinghua University, Beijing 100084

2018

2018