2. 南京农业大学 金融学院, 江苏 南京 210095

随着知识经济的发展,知识的社会弥散,以学科和大学为中心的知识生产逐渐向应用情境中的知识生产转变,学历教育顶端的博士生教育开始面临更多的目标诉求。除高校以外,一些非大学学术机构、政府专业部门、企业研发部门等利益相关主体也竞相参与其中,对其施加影响。由于不同的利益主体赋予了博士生教育不同的内涵,对博士生培养质量有着相异的理解和期望,传统的博士生教育在知识生产模式转型背景下面临越来越多的质疑。博士生培养规模的急剧扩大,虽然一定程度上满足了更多人对接受高层次教育的需求,缓解了高等教育第一类供求关系中教育机会供给的矛盾。但与此同时,高等教育第二类供求关系中的博士生人才供求矛盾却呈现激化趋势,这一矛盾主要反映在博士生的培养质量与就业问题上。 一、博士生培养规模与就业趋势 (一)培养规模

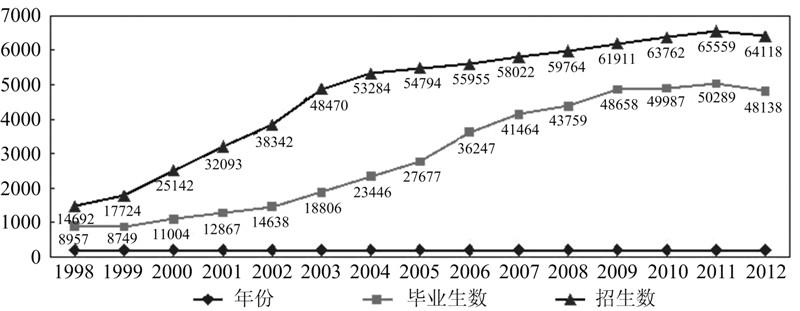

自1981年颁布《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》、1982年正式招收博士生以来,我国博士生教育从培养规模来看大致历经了初步发展(1981~1990年)、积极发展(1991~1999年)、快速发展(2000~2007年)与平稳发展(2008至今)四个时期。虽然我国博士生教育较欧美国家起步晚,但目前我国累计授予博士学位已有49万人,成为世界上最大的博士学位授予国家。如图 1所示,我国博士招生数从1998年的14692人发展到2012年的64118人,年均增长率为11.5%,2000年增幅最大,较1999年增长率达到41.8%,这与我国实施研究生扩招政策有很大关系;博士毕业生从1998年的8957人发展到2012年的48138人,增长率约为44%,但近几年我国博士招生数和毕业生数增幅均稳定在3%左右,呈放缓趋势。

| 图 1 1998~2012年我国博士生数量变化趋势数据来源:根据1998~2012年《中国教育年鉴》整理获得 |

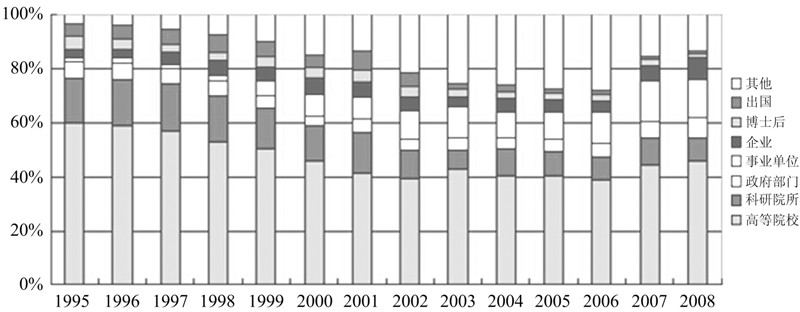

博士生就业市场主要分为学术和非学术领域。在博士生教育规模不断扩大的情况下,博士毕业生在学术与非学术领域的就业分布也日益均衡化(见图 2)。20世纪80~90年代,我国博士毕业生几乎都进入学术领域从事教学和研究工作,比例达到80%左右。但1995年以后,选择进入高等院校和科研院所的博士生比例逐渐下降。1995~1999年间,我国博士毕业生仍有半数以上进入高等院校,而在2000年以后,虽然高校和科研院所仍是博士生就业的主要渠道,但进入高等院校的博士生比例却下降到40%左右。与此同时,选择进入政府部门、事业单位及企业界从事非学术职业的博士生比例显著上升。

| 图 2 1995~2008年我国博士生就业去向分布图数据来源:蔡学军,范巍等《中国博士发展状况》2011年第一版,第23页 |

博士生培养规模合理与否与社会需求及高校培养能力密切相关,我国用了30多年的时间在培养规模上走完了美国等欧美发达国家一个半世纪才完成的路程。这种跨越式发展一方面是为了满足社会对高学历人才的迫切需求;另一方面也是对教育资源的充分利用。虽然规模的扩张有其必然性和合理性,但不可否认随之带来了一些“质”的问题。美国当代教育社会学家马丁·特罗在分析高等教育大众化问题时指出,高等教育量的扩张和质的变化之间存在规律性联系,量的增长既是导致高等教育性质变化的原因,也是引起高等教育质量问题的根源[1]。 1.学术能力不足

博士生规模的扩张是以高校自身培养能力、劳动力市场需求、战略发展需要等为前提,若要达到规模经济,必须使学生有一个科学合理的学习空间和资源,益于其健全的性格和能力的养成[2]232-233,确保教育功能的实现。目前,我国很多高校仍难以摆脱对原有培养路径的依赖。单个导师负责制及单一学科的学习方式使得博士生难以拓展其跨界思维,逐渐成为学科的“看守者”而非拥有创新能力的知识“应用者”。

2014年9月26日中国科技信息研究所公布了中国科技论文的统计结果,数据显示,我国在2004年至2014年9月间共发表国际论文136.98万篇,排在世界第2位。国际科研论文平均每篇被引用7.57次,比上年度提高了9.4%,而世界平均值为11.05次[3]。从我国每年发表的科研论文数量上看已经相当可观,但在创新性方面与国际学术榜的其他论文相比仍有较大差距。学术成果“量”和“质”的特点也反映了我国博士生培养规模扩张的背后,博士生学术能力的欠缺尤其是创新能力的不足。 2.非学术能力欠缺

与此同时,知识的转型也对博士生的非学术能力提出了更高的要求,如社交能力、组织协调能力、实践动手能力等一些可迁移性能力。而传统的博士生培养环节几乎将所有精力都放在提高博士生的学术能力上,以培养满足学科内部需要的研究人员为目标。尽管有些导师和培养单位考虑到博士生在非学术领域的就业前景,试图调整博士生培养方案,但通常由于自身知识结构的单一和视野的相对狭窄而最终无所作为[4]。

2007年9月由北大教育学院和中国人事科学研究院联合负责的博士质量调查工作中,就有关于博士生对学习期间所获能力的回溯评价。其中认为在博士期间受到的训练能够帮助其获得“组织与协调能力”的博士生比例仅有19.6%,认为能够培养其“使命感、责任感”的比例也仅有18.3%。他们认为在博士生培养过程中最需要加强的三项能力分别是“国际视野”“研究能力”和“实践动手能力”[5]。当前的培养方案使得一些博士生在博士期间所建立的知识和能力结构并不是他们最想获得的,有些能力也并没有为未来的职业准备做出贡献,进而造成部分博士生从研究生院到职场之路角色转变困难。

(二)博士生“就业期望”难以在“就业现实”中实现

在知识社会弥散的过程中,博士毕业生就业去向多元化已经是一种必然趋势。中国博士毕业生的职业选择不再局限于学术领域,选择非学术职业的博士毕业生比例越来越高。但多元化的职业去向并不完全是博士生主动选择的结果,很大程度上是包括学术和非学术劳动力市场在内的社会劳动力供需与博士生主体性共同作用的结果[6]。具体表现在: 1.过度教育问题

过度教育主要包括三层含义:一是与以前受过较高水平教育的人相比,现在受相同教育水平的人经济地位下降;二是受过教育的人没有实现他对事业成就的期望;三是在岗员工拥有比工作岗位要求更高的技能。高等教育供给规模的扩大,使得过度教育的问题在博士生群体中也变得更加突出。

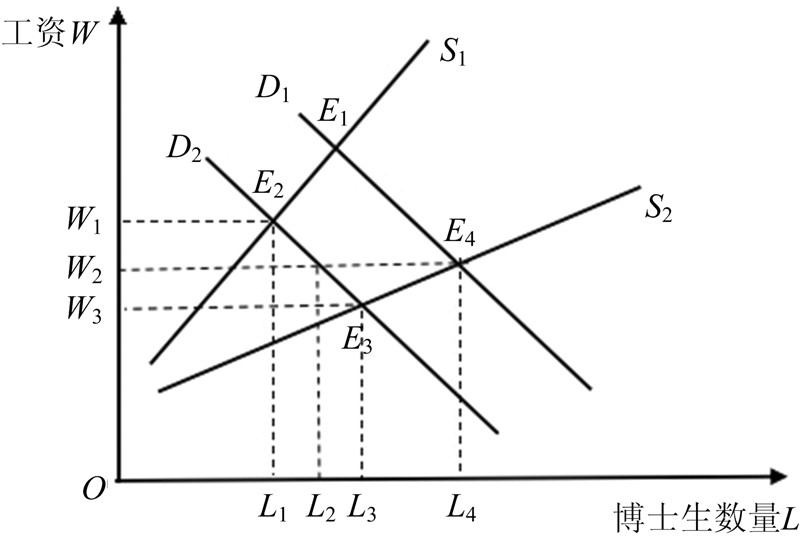

连续5年的调查数据显示,博士毕业生对薪酬的期望值呈下降趋势。2013年较2012年博士毕业生的月薪期望值减少了1160元,相较于本科生、硕士生降幅最大[7]。一般来讲,受教育水平越高,其工资水平也会越高,但受持续增长的博士生供给量影响,与早期少量的博士生相比,当前博士生的精英地位已经不那么明显,工资收入及其他待遇也并非令他们感到十分满意。如图 3所示,假设曲线S1是早期博士生的供给曲线,S2是当前的供给曲线,那么可以看出博士生供给量较少,增幅较慢时,博士生的相对工资较高。而随着博士生供给速度加快,工资则上升趋缓。若初始博士生需求曲线D2与博士生供给曲线S2在E3点相交,形成均衡工资W3和均衡供给量L3。此时,市场实际博士生供给量达到L4,博士生的期望工资则是W2。而市场在博士生价格(工资水平)上涨的情况下,则更愿意寻求替代品,对博士生的实际需求会回落到L2。当然,博士生拥有的人力资本存量始终会得到社会的青睐,但在劳动力市场价格调节作用以及博士生自身素质的影响下,博士生需求量一定程度上会出现下降的趋势。学术机构更倾向于提供临时性学术岗位来降低成本;非学术机构也会淡化文凭效应的影响,雇佣员工时避免“高消费”。一些博士生由于终身制学术性职位相对减少,为避免失业,会退而加入到兼职教师的行列或者选择与其能力不相匹配的非学术岗位工作。

| 图 3 博士生供求矛盾 |

结构性失衡是指社会存在着空闲的就业岗位,而寻找工作的人由于个人知识和能力等不能适应某些岗位的要求造成失业的现象。在博士毕业生群体中产生这种结构性就业问题,主要是因为博士生知识能力结构单一化、非学术能力欠缺造成的。博士生就读期间接受的以特定学科为中心的学术训练已经很难满足用人单位对博士生质量的需求。政府部门、企业研发部门等机构面临的问题大多是在应用情境下跨学科的问题,而这种工作环境对博士毕业生来说是一种挑战。

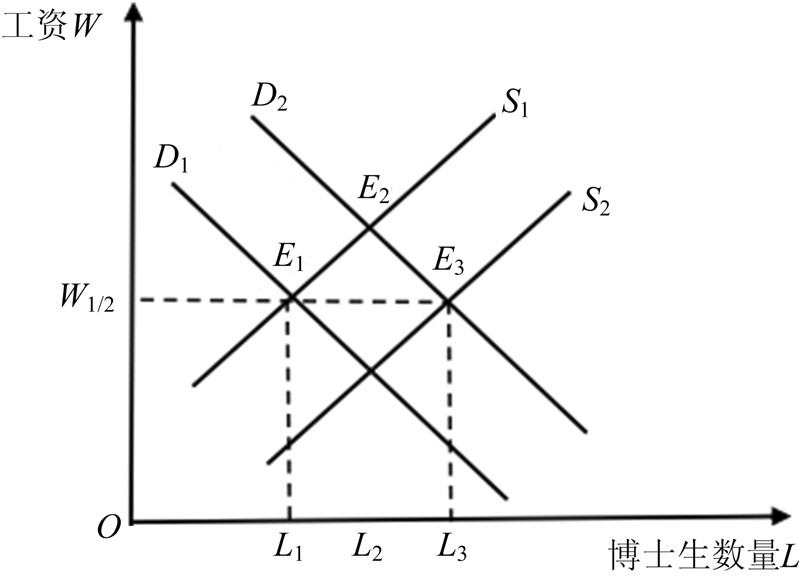

如图 4所示,假设在非学术劳动力市场中博士生初始需求曲线D1与供给曲线S1在E1点相交,形成均衡工资W1和均衡供给量L1。随着知识经济发展,企业等非学术机构对高素质的博士生需求水平扩大,需求曲线右移到D2处,此时博士生的供给水平也在扩大,若供给曲线右移到S2处且供给的博士生质量能够满足非学术机构需求,则D2与S2相交于E3点,形成新的均衡供给量L2和均衡工资W2,但博士生的工资水平并没有下降,而是维持在原有工资水平W1(W2=W1)上。这时是不会出现明显的博士生失业现象。但在实际的劳动力市场,博士生非学术能力可能并未提升,能够满足市场需要的博士生数量仍停留在L1。此时就形成了就业缺口L3-L1,这部分博士生将面临结构性失业的困境。

| 图 4 非学术劳动力市场博士生供求失衡 |

我国博士生教育在扩张过程中出现的质量困境,在其他国家也不同程度地出现过。20世纪90年代开始,各国掀起博士生教育改革热潮,寻求摆脱博士生教育困境的路径。欧洲大学1999年发表《博洛尼亚宣言》(Bologna Declaration),成立了欧洲大学联合会(EUA),重组欧洲博士生教育;英国提出了明确的博士生质量评估标准,对理想型博士(ideal doctorate)与通过型博士(passable doctorate)进行了界定和区分;美国2005年发布的《西雅图宣言》(The Seattle Delaration)和2007年的《研究生教育:美国竞争力与创新的支柱》(Graduate Education: The Backbone Competitiveness and Innovation),论述了全球及美国博士生教育的时代使命,为博士生教育提供了研究和改革的方向[8]。虽然这一系列改革没有彻底缓解危机,但不能否认“早发内生型”国家在博士生教育方面做出的贡献。我国作为博士生教育发展的“后发外生型”国家,可以从本国高等教育发展规律出发,吸取“早发内生型”国家的经验教训,在顺应知识生产模式转型需求的同时维持博士生教育的高质量。

(一)适当调控博士生培养速度,保持劳动力市场的供需平衡

根据“反经济周期”(Against Economic Cycle)理论,教育发展周期与经济发展周期呈交错演化趋势,在经济高速发展时期应当适量控制教育规模的急剧扩张,而在经济低迷时期,则大力发展教育事业,为经济增长储备人才,对经济发展实行反向调节[2]300。随着我国经济的快速发展,应适当调控高等教育的培养速度,由规模扩张的外延式发展向注重博士生培养质量转变,保持高等教育的供给速度与社会发展速度之间的平衡。

首先,就博士生招生而言,博士生招生既是一个人才甄别过程,也是一个个性化很强的人才评判过程[9]。我国现有招生形式主要有公开招考、硕博连读、直接攻博以及申请制四种。这些招生形式是在教育部既定的博士招生政策框架内自主运行的,各招生单位可自行决定考试内容、考试时间以及录取规则等。但基于高质量的选拔原则,高校在享有自主权的同时必须受到相应的约束,以避免博士生群体中出现滥竽充数的现象。因此,需要重视对博士生招生流程的系统分析,建立完整的生源质量评价指标体系。评价指标既有硬指标、也有软指标,既需要考虑学科特点,也需要顾及知识的跨学科性。硬指标主要包括考录比、生源来源学校、基础知识测试成绩、科研成果及获奖情况等;软指标主要是教师对学生的学术兴趣、学术探究精神以及性格等方面的综合性考察。多元兼个性化的生源质量评价指标体系一方面能够帮助导师对学生进行有效筛选,确保吸纳优质生源;另一方面能够最大程度地降低教育成本和损耗,体现博士生教育追求卓越、促进公平的理念[10]。此外,美国的博士生招生制度也值得我们借鉴,美国大部分院校采取招生委员会的选拔方式,招生委员会成员的身份是不对外公开的[11]。同时为制约个人在招生中的权力,通常以投票和共同协商的方式确定录取对象。即使是破格录取或教师推荐也是基于博士生实际才能,而不能进行暗箱操作。如若教师违反规定,不仅教师的学术生涯基本结束,甚至还会追究董事会和校长的责任。

其次,我国高校应在博士生培养过程中引入淘汰机制,改变“严进宽出”甚至是“零淘汰率”的现状。淘汰制是欧美国家博士生教育的特色,它既是调控博士毕业生增长速度的举措,更是博士生培养质量的保障。淘汰制的建立应遵循系统性和灵活性的原则,将形成性淘汰与终结性淘汰相结合。形成性淘汰是一种渐进性和过程性的方式,它涉及到博士生培养的各个环节,包括招生选拔、课程学习、中期考核以及论文答辩等。这种淘汰形式着重于对博士生培养过程进行监督、评估、纠正和改善,以逐步筛选出合格的博士生,对未达到标准的博士生进行学业警告或延期;终结性淘汰则是一种剔除性淘汰方式,它是关于教育效果的判断[12]。这种淘汰形式是在形成性淘汰失去功效时对博士生所采用的学业终止的处理,主要是对一些毕业论文不符合国家学位标准或严重违规违纪的博士生采取的一种惩罚性措施。就目前而言,我国虽然部分高校如浙江大学、复旦大学以及西安交大正在试行固定比例的博士生淘汰制,但并没有在全国范围内广泛地开展。其中一个很大的原因便是“面子治学”的氛围所致。因此,顺利推行博士生淘汰制还需建立一套配套的救济制度,如救济补偿制度、校级流动制度、学生申诉制度等[13]。

(二)调整博士生培养方案,注重博士生教育的内涵式发展

博士生之所以会产生结构性失业问题,主要是用人单位所需要的员工不仅具有学术能力,更具有胜任工作的可迁移性能力。然而博士生综合能力的欠缺使得他们总是很难实现从博士生向员工的角色转变。因此,要通过对博士生培养方案的调整,推动博士生教育的内涵式发展。

第一,加强跨学科教育。跨学科教育是指不同学科的知识相互融合和作用形成新的学科或以问题为中心的知识体系。在博士生中实施跨学科教育主要有两种形式,分别为教学式和项目式。教学式主要是通过设立“问题为中心”的跨学科课程,这类课程由来自不同学科的教师完成,因此既具备单一学科知识的深度,也能够达到多学科知识的广度;项目式是围绕导师的科研项目或博士生的创新型项目展开,实现不同学科教师和学生的跨学科合作。博士生在体验不同学科知识碰撞的过程中不仅能够深化对专业知识的认识,也利于培养其“跨界”能力,尤其是跨学科的创造性思维能力[14]。为了确保跨学科教育的有序进行,高校还需成立跨学科组织,为跨学科教育提供有效的管理、支持和服务。如清华大学的21世纪发展研究院、北京大学的前沿交叉学科研究院以及复旦大学的“中国深度研究”跨学科学术工作坊等。跨学科组织的建立使得不同学科背景的教师和学生能够打破“学科壁垒”,进行交叉学科或超学科研究,对提升我国博士生创新力有重要意义。

第二,重视博士生职业指导。职业指导的目的是帮助学生形成一个清晰的职业目标,并能够将一些学术性职业和非学术性职业相连接,提高其在学术领域与非学术领域职业转换的技能。高校对博士生的就业指导直接影响到博士生能否做出明智的职业决策,以及博士生人力资源能否在劳动力市场得到有效配置。我国针对博士生就业指导方面的理论和实践较少,因此,可借鉴国外经验提高博士生就业指导的效用。如密西根大学成立的PREP工作坊,专门为研究生和博士后提供一系列可迁移性技能训练的项目,包括求职技能训练、批判性思维训练以及伦理道德训练[15]。这些训练项目能够帮助博士生从培养方案中不单获得基本的研究能力,也能够获得如解决问题、团队协作、口头与书面沟通等可迁移性技能。此外,斯坦福大学的博士生职业生涯规划在博士生刚入学时就已经开始,并且贯穿于博士生教育教学过程。这项规划由校园职业服务中心负责实施,主要通过为博士生开展就业指导课以及就业主题研讨会的方式实现。斯坦福大学还会以年度会议的形式推动导师和学生之间关于职业选择的对话。同样以研讨会形式开展就业指导的高校还有华盛顿大学,华盛顿大学研究生院为研究生提供了一个专门的研究室进行就业主题研讨,如“我怎么能和我的上司建立良好的关系?”“在研究团队中我该怎么准备?”等。 (三)推动高校与企业界的合作,拓宽博士生非学术职业路径

欧洲大学联合会(EUA)2005年提出的塞尔茨伯格原则(Salzburg Principles)中就指出博士培养过程中必须包括适当的职业生涯发展机会。高校虽然是博士生的主要就业市场,但无法容纳持续增长的博士毕业生[16]。推动校企合作,对拓展博士生非学术职业路径具有重要作用。

首先,设立校企合作信息平台。这一信息平台包括学校信息库、企业信息库以及校企合作信息库:学校信息库提供学校基本信息、科研项目转化信息、博士生实训需求信息、博士生就业导向信息等;企业信息库提供企业基本信息、技术创新需求信息、企业实训接纳信息、企业招聘需求信息等;校企合作信息库则主要提供校企间合作项目信息,包括联合培养博士生项目、博士生顶岗实习项目、科研成果转化项目等。在校企合作过程中,通过对信息平台的管理确保信息的及时跟踪和反馈,避免信息的不对称,促进博士生、高校和企业间的良性互动。

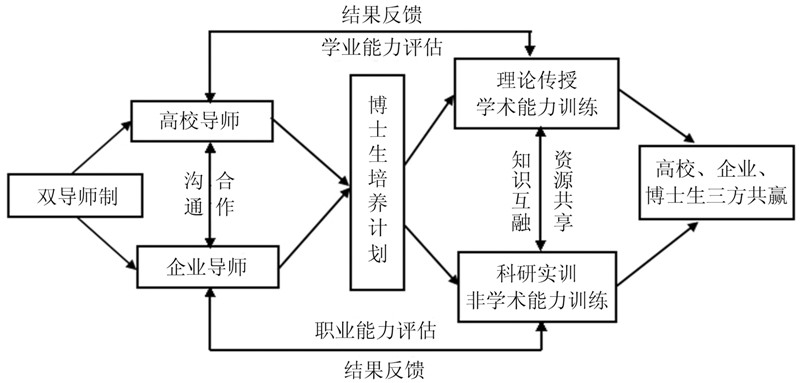

其次,施行双导师制(见图 5)。根据博士生的培养目标,高校应合理组织双导师队伍:高校导师主要负责理论传授和基础研究,企业导师负责科研实训及综合能力培养[17]。博士生在双导师的指导下,进行理论学习、项目研发和职业技能训练,提升其发现问题、解决问题的能力。需要说明的是,双外导师的质量直接影响着博士生的培养质量,因此,在双导师遴选时,需要注重对导师科研成果、科研经费以及教学指导能力等指标的严格考察。此外,要明确双导师的责任、权利和义务,并形成条文使其制度化,避免尸位素餐的现象。双导师制的施行给博士生提供了高校和企业之间身份转换的机会,有利于提高博士生竞争意识和创新能力,为其今后的学术职业或非学术职业做好充分准备。

| 图 5 双导师制 |

最后,积极发挥政府在校企合作中的作用。政府的政策引导、资金支持和必要的问责监督机制对推动校企合作,保障高校、企业和博士生三方权益具有重要意义。第一,强化校企合作政策引导。为鼓励企业和高校联合培养博士生,政府需全方位对校企合作情况展开评估,对积极参与校企合作的企业兑现税费减免等政策优惠;对高校可将校企联合培养博士生水平纳入高校博士生质量评估之中等。第二,创造有利于校企合作的资金环境。政府可利用经济杠杆的调节作用如通过税收补贴、设立校企合作专项基金、博士生高新科技项目成果转化资助等手段来调动高校、企业和博士生的积极性,为三方营造良好的资金环境。第三,健全问责监督机制。在涉及知识产权、利益分配、成果奖励、合作纠纷等方面应当制定可操作性强的实施细则,明确责、权、利的规定,使得企业与高校在联合培养博士方面建立起持续稳定、互惠互利的合作机制。尤其注重校企合作的协调与监督,推动校企合作的规范化、法制化进程。在政府的宏观调控下发挥高校、企业和博士生三方的主体性,实现利益共享、优势互补、互惠共赢。

| [1] | 杨颉,陈学飞.研究生教育质量:内涵与探索[M].上海:上海交通大学出版社,2007:35-39. |

| [2] | 刘志民.教育经济学[M].北京:北京大学出版社,2007:232-233,300. |

| [3] | 中国科技论文统计结果公布.http://scitech.people.com.cn/n/2014/0928/c1007-25750191.html,2014-10-15. |

| [4] | 陈洪捷.知识生产模式的转变与博士质量的危机[J].高等教育研究,2010(1):57-63. |

| [5] | 蔡学军,范巍等.中国博士发展状况[M].北京:北京大学出版社,2011:173-175. |

| [6] | 庄丽君,刘少雪.培养规模和就业变化对博士生教育的影响研究[J].研究生教育研究,2012(4):7-9. |

| [7] | 最难就业季.http://news.cnfol.com/130530/101,1277,15216543,00.shtml,2014-10-20. |

| [8] | 赵立莹.效力诉求.美国博士生教育评估的演进[M].北京:科学出版社,2013:108-109. |

| [9] | 徐希元. 当代中国博士生教育研究[M].北京: 知识产权出版社,2005:139.[ZK)] |

| [10] | 张立迁.博士生招生中若干重点问题探究[J].高校教育管理,2013,(1):107-111. |

| [11] | 万圆.美国博士生招生制度的特点及启示[J].研究生教育研究,2014,(4):90-95. |

| [12] | 陈玉琨.教育评价学[M].北京.人民教育出版社,1999:12-14. |

| [13] | 王颖.美国研究生教育的淘汰机制及启示——以哈佛大学、麻省理工学院为例[J].当代教育科学,2009,(9):44-47. |

| [14] | Elisabeth J. H. Spelt, Harm J. A. Biemans, Hilde Tobi, Pieternel A.Luning,&Martin Mulder.(2009).Teaching and Learning in Interdisciplinary Higher Education: A Systematic Rreview[J].Educational Psychology Rreview,365-366. |

| [15] | 密西根大学研究生院网站.http://grad.msu.edu/prep/workshops.aspx,2014-10-25. |

| [16] | Cruz-Castro L, Sanz-Mene L.The Employment of PHDs in Firms:Trajectories,Mobility and Innovation[J].Reasearch Education,2005,(14):57-69. |

| [17] | 顾剑秀,罗英姿.是"管道的泄露"还是"培养的滞后"[J].高等教育研究,2013,(9):46-53. |

2. School of Finance, Nanjing Agricultural University, Nanjing, Jiangsu 210095

2015

2015