CHEN Honglin, Department of Social Work, Fudan University;

LI Feiyue, School of Economy, Nankai University.

低保对象退保难是中国城市低保政策改革面临的关键性难题。截至2014年,城市低保对象中有劳动能力者的比例已达65.3%。根据民政部《中国城乡困难家庭研究报告》显示,城市低保家庭接受低保的平均时间长达72个月,其中,从未退保的家庭占89%。在救助干部对“低保存在的主要问题”的排序中,位居首位的便是“低保家庭一经确定,长年难以退保”(民政部政策研究中心,2013)。另有研究表明,中国低保动态管理率1的现实水平仅为3%,这与民政部提出的10%的政策目标相去甚远(张时飞,2009)。死亡、退休、子女结束学业等固定发生的生命因素成为城市低保对象退保主因,因就业而退保的比例非常低(洪大用,2005;林闽钢,2011)。如何降低低保依赖,提高低保动态管理水平,已成为当前城市低保政策改革的核心问题。

低保依赖问题虽然已引起国内学界的广泛关注(慈勤英、王卓祺,2006;黄晨熹,2007;韩克庆、郭瑜,2012;张浩淼,2014;马爽,2017),但既往研究和测量主要聚焦于低保接受者的就业意愿,鲜有研究者从“救助接受时间长度”(receipt duration)的维度探讨低保依赖问题。事实上,就业意愿和“救助接受时间长度”测度的是两种不同层面的救助依赖表现,前者关心的是受助者主观上是否发生了工作动力下降的消极变化(Schmidtz and Goodin, 1998),后者关注的则是客观上受助者是否出现了“长期化的救助接受行为”(long-term receipt)(Leisering and Leibfried, 1999;Mood,2011)。大量研究表明,长期的救助接受与就业意愿下降并不具有必然联系(Dahl and Lorentzen, 2003;Bergmark and Backman, 2004)。借助“救助接受时间长度”指标,探究受助者长期依靠救助和无法摆脱贫困的复杂机制,已成为西方救助依赖研究的重要面向(Saraceno,2002;Carpentier, et al., 2017)。对低保接受的时间长度进行研究,也能够为全面了解中国低保对象的低保依赖水平和影响机制提供一个全新的观察窗口。

与西方国家相比,中国的低保标准明显偏低(李春根,2014;唐钧,2015;关信平,2016)。为何在极为有限的低保金支持下,中国城市依然出现“退保难”现象?如果低保对象的工作积极性确如主流观点假设的那样并未发生弱化,长时期的救助接受行为又该如何解释?除了低保人口和低保政策设计方面的固有特征,中国作为一个快速发展中的转型期国家,其所特有的社会经济结构是否也是低保接受长期化的贡献因素?鉴于以横截面数据为基础的静态研究方法难以观察到救助接受与退出的完整过程,且容易产生救助接受时长估算偏误(Duncan and Hoffman, 1988;Andren and Gustafsson, 2004),本研究尝试采用事件史分析方法对上述问题进行探讨。这种探讨不仅有助于检验西方的救助依赖理论对于中国的适切性,同时也为学界提供了一个关于转型期国家救助依赖发生机制研究的独特范本。

二、分析框架与研究假设 (一) 个人特征维度下的被救助时间差异在被救助者个体角度进行的福利依赖解释中,西方学界存在“时间依赖论”(time dependency)与“个体特征决定论” (heterogeneity hypothesis)的对立。从传统福利依赖视角衍生出来的“时间依赖论”认为,时间是福利依赖的催化剂。个人接受救助的时间越长,就业动机和信念下降得愈严重,退出救助可能性也越小。“时间依赖论”最重要的代表当属查尔斯·默里,他在《失去的领域:美国社会政策(1950—1980)》一书中将美国20世纪六七十年代出现的高失业率、离婚率和犯罪率都归咎为长期的福利供给及其伴生的福利依赖行为(Murray,1984)。默里的上述发现对政界震动极大,并直接导致里根政府的限制性福利改革的出现。1986年,贝恩与埃尔伍德(Bane and Ellwood, 1986)对全美救助接受者的实证研究发现,随着被救助时间的延长,救助对象退出救助的几率确实呈逐渐降低的趋势,这似乎印证了默里的福利依赖理论假设。但关于福利依赖的讨论并未因此终结,原因在于救助退出率随救助时间的延长逐渐降低的实质原因尚不清楚,并由此引发了“时间依赖论”和“个体特征决定论”的对立(Bane and Ellwood, 1994;Gustafsson, et al., 2002)。

与“时间依赖论”不同,“个体特征决定论”认为,救助退出率随救助时间延长会逐渐降低与就业动机下降无关,而是由被救助者既定的人口经济特征决定的。在年龄、教育、健康等方面具备相对优势的被救助者会较早地离开救助,救助接受者队伍的弱势化程度会随救助期的延长而逐渐升高,救助退出的几率自然会逐渐下降。支持该理论的研究颇多,比如,达尔与洛伦岑(Dahl and Lorentzen, 2003)、伯马克与巴克曼(Bergmark and Backman, 2004)、沃克(Walker,1998)分别对挪威、瑞典、英国的研究都发现,在年龄、教育、健康、工作经验等方面占据优势的被救助者会较快脱离救助,最终留在被救助者行列中的都是更为弱势化的人群,这是导致救助退出率降低的根本原因。

“时间依赖论”和“个体特征决定论”极大地拓展了从微观层面观察救助依赖的分析思路,不过,上述理论对于解释中国低保对象“退保难”问题的适用性仍需结合中国社会经济现实进行反思和论证。

首先,“时间依赖论”提出的救助时间本身对工作伦理及救助退出可能性所产生的消极影响,是否会作用于中国的低保对象?此问题值得进一步推敲和检验。我们认为,虽然低保对象成为长期救助接受者的可能性较高,但其退保难的原因很可能与工作积极性下降无关。

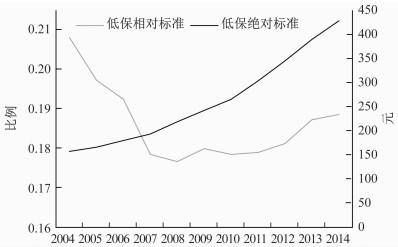

与西方国家相比,中国的低保水平仍非常有限。如图 1所示,自建制以来,虽然低保标准的绝对值在不断上升,但低保相对标准,即低保标准与人均可支配收入的比值一直处于较低水平。即便是在低保相对标准最高的年份,低保标准与人均可支配收入的比值也仅为20%,与国际通行的相对贫困标准(人均可支配收入的50%)仍存在很大差距。在较低的低保标准之下,低保对象即便是经历了长期的救助,其工作积极性下降的风险仍是较小的。

|

资料来源:2005—2015年的《中国民政统计年鉴》 图 1 2004—2014年城市低保绝对标准和相对标准变化 |

其次,如果实证结果显示“时间依赖论”并不成立,那么西方学界用来解释长期救助接受现象的常用基本人口特征变量,如年龄、健康、教育、就业状况等指标,是否能同样有效解释中国低保对象的“退保难”问题?我们认为,健康、教育方面的弱势化表现同样会加大长期接受低保的风险。但年龄和就业变量对低保对象退保的影响很可能存在与西方研究发现不同的复杂影响机制。此前学界已有证据显示,在退保的低保对象中,因就业状况改善而退保的人员只占很小的比例,大多数退保都是因到达退休年龄、子女从学校毕业等具有固定发生性的变化因素所致(张时飞,2009;Wong, et al., 2014)。这意味着,年龄对低保对象退保很可能产生与西方反向的影响机制,即年龄越高者越易退保。就业这一被西方学界证实是影响救助退出的决定性指标,在中国,则可能因低保对象普遍的“隐性化”非正规就业特点而对退保失去影响效应。由此,本文提出如下假设:

假设1a:长期化的低保接受行为与工作积极性的下降无关。

假设1b:到达退休年龄、子女成年或毕业的“显性”变化有助于低保对象退保。

(二) 就业救助政策作用下的救助退出机制为有效节制救助支出以应对全球化所带来的国际经济竞争,近年来,福利国家纷纷掀起以就业为导向的“工作福利”(workfare)改革浪潮。所谓“工作福利”,是指有劳动能力的被救助者在享受救助权力的同时,必须履行一定的与就业有关的义务(Goul-Andersen, et al., 2002;Saraceno,2002)。各国工作福利模式大致可分为两类:一类是以职业推荐为主的“快速就业模式”,其在英美等新自由主义福利国家得到广泛发展;另一类是以培训为主的“技能发展模式”,其在以北欧国家为代表的社会民主主义福利国家中特别受到推崇(Lødemel and Trickey, 2001)。

工作福利模式的选择与劳动力市场结构有密切关系(Peck, et al., 2000)。新自由主义国家的劳动力就业结构具有高度二元分割的特征,其中以低工资、低福利为核心特点的次级劳动力市场(secondary labor market)对于维系国家的经济活力有重要意义。强制性的职业推介可以快速将救助对象推向底层工作,有效满足次级劳动力市场的用工需求(Karger,2003;Silver, et al., 2005;Lindsay, et al., 2007)。社会民主主义福利国家由于不具有新自由主义国家在次级劳动力市场中的竞争优势,为避免底层劳动力市场的扩大,并保持在工业部门中的技术领先优势,有助于救助者实现技能提升并回归主流劳动力市场(primary labor market)的培训项目故而受到重视2(Torfing,1999;Van-Oorschot,2004)。

就中国而言,低保建制以来,就业救助措施经历了不断的完善。1999年低保制度建立伊始,《城市居民最低生活保障条例》就做出“低保对象应参加公益性社区服务劳动”的规定。很明显,这一时期的政策要求还仅仅是一种劳动管制,工作内容也只局限于社区劳动范畴。为了推动被救助者进入劳动力市场,从事真正意义上的就业,各地近年纷纷出台了更为系统的就业服务办法。最为显著的政策变化有两点:一是就业服务不再局限于低保建制初期的社区义务劳动,以推动被救助者进入真正的就业市场为目标的职业介绍和培训成为就业服务主要形式;二是强化了低保对象的工作责任,将低保资格与就业义务相挂钩。“有劳动力能力的低保对象需要接受职业推荐和相关的就业培训,否则将丧失低保资格或部分低保金”已成为各地普遍推行的就业要求(Leung and Xiao, 2015;Xu and Carraro, 2016)。

从政策文本层面来看,各地已普遍形成具有工作福利色彩的就业救助政策框架,但关于中国就业救助服务现实效果的定量分析评估还非常稀少。参考派克(Peck,2000)关于劳动力市场结构下的“工作福利模式选择理论”和现有的一些质性研究发现,我们认为,职业推介对退保的实际推动力有可能要强于培训。改革开放后,中国劳动力市场的分层化趋势日益明显,这表现为在传统正规就业市场之外,发展出一个庞大的以非正规就业为核心的次级劳动力市场(胡鞍钢、赵黎,2006;黄宗智,2011)。非正规就业在降低劳动力成本与拉动就业方面的优势,与中国作为后发国家的经济增长战略高度契合。对于低保对象来说,其重返劳动力市场后更有可能进入的,还是对技能要求相对较低的非正规就业领域。因此,中国在就业救助模式的选择上,更有可能推动有助于被救助者快速进入次级劳动力市场的“快速就业模式”,而非成本高,见效慢、有助于被救助者实现正规就业的“技能培训模式”。已有观察也发现,针对低保对象的培训具有很强的短期化和形式化特点(黄晨熹,2009)。基于此,本文提出以下假设:

假设2:在中国,职业推介服务对退保所产生的推动作用要强于培训服务。

(三) 宏观市场运行下的救助接受时间就业是被救助者走向经济独立的重要途径,市场对劳动力的需求水平则从结构上制约着被救助者的就业可能。为了能够对长期性被救助现象做出更为完整的阐释,从宏观经济角度解释被救助时间长度的变化已成为近年西方福利依赖研究广泛遵循的分析路径。此方面的结论较为统一,即劳动力市场运行状况能够对救助接受时长产生显著影响,主要表现为就业增长有助于救助退出率的提高,失业率上升则会增大长期接受救助的可能(Dahl and Lorentzen, 2003;Andrén and Gustafsson, 2004;Hansen,2009)。

失业率、就业增长率等指标对于中国的低保接受时长是否具有同样的预测力?这个问题值得深入探究与检验。改革开放后,中国的就业结构经历了从计划经济时期的正规就业向市场经济下的非正规就业的转型。这种转变在推动中国经济增长的同时,也对救助管理产生了明显的负面影响。作为一种以家计调查(means-test)为基础的收入转移制度,社会救助能否在一个国家顺利实行,很大程度上取决于该国就业结构的正规水平。OECD的跨国比较研究曾发现,非正规经济产出低于GDP 5%的国家,一般能有效展开家庭生活调查;非正规经济产出占GDP 5—10%的国家,会面临不同程度的家计调查难题;当非正规经济产出超过GDP 10%时,救助机构便很难掌握被救助者收入和就业的变化情况,家计调查和动态管理面临很大的失效可能(OECD,2004)。1998—2010年,中国非正规经济与GDP的百分比均值为23%(王永兴、景维民,2010),不难发现,中国的低保动态管理正面临严峻挑战。

因此,在低保接受时长的宏观影响因素分析中,我们不仅要考虑就业增长的总量,还应考察就业增长的内涵。由于中国的就业增长主要靠非正规就业拉动(蔡昉,2007),而非正规就业本身具有较强的“隐性化”特点,对于退保的推动作用较弱,就业增长率与退保率之间很可能并不存在显著的相关性。同样的,失业率这一体现就业数量而非就业结构的指标也不能对中国的“退保难”问题做出完整解释。为此,本研究尝试将低保接受时长的宏观分析框架,从就业数量层面拓展至结构层面,通过期群变量的构建探究非正规就业结构演化对退保率的影响。

本研究参照OECD的研究结论,根据低保对象进入低保的时间,将样本总体划分为2002年以前、2002—2007年和2008年及以后这三个进入低保的期群。2002年以前,中国的非正规经济水平最高。1999 —2001年,中国的非正规经济产出与GDP比值分别为33.5%、34%和31.9%,到达改革开放后非正规经济规模的峰值阶段。自2002年开始,随着各项社会保险的发展与完善,非正规经济的规模开始有所下降。2002 —2007年,非正规经济产出与GDP比值从27.3%直线下降至13%,已相对接近OECD所提出的影响家计调查能否有效开展的10%的临界标准。2008年以后,关于中国非正规经济规模的准确估计尚为空白。但结合此阶段中国的政策发展特点来看,非正规经济规模理论上仍应保持继续下降的趋势。2008年,针对原有《劳动法》(1994)中的劳动合同制度缺欠,以及劳动力市场中广泛存在的劳动合同签约率低、劳动合同短期化等问题,全国人大颁布了新的《中华人民共和国劳动合同法》,就劳动合同的订立、变更和终止做出更完善的规定。此部新法案对促进劳动者的就业稳定,推动劳动关系的契约化产生了深远影响(程延园,2007)。此外,2008年以后,中国的社会保险覆盖率快速提高(郑功成,2018)。以上政策变化都为降低非正规就业水平及其对低保动态管理所产生的不利影响提供了有利支持。本文由此提出如下假设:

假设3a:受中国非正规就业结构影响,失业率无法成为预测退保的敏感性指标。

假设3b:伴随着非正规就业水平的下降,低保对象的退保可能性呈逐渐上升趋势。

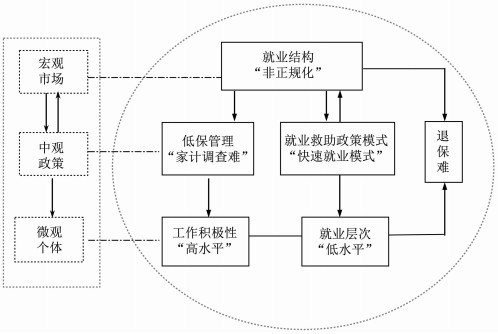

本研究关于低保依赖发生机制的总体分析框架如上图所示。在中国,面对由非正规就业结构所引发的家计调查难题,针对城市有劳动能力低保对象,基层低保机构普遍采取了低水平、象征性的救助金支付方式。在此支付方式下,有劳动能力低保对象的工作积极性不会产生消极变化,但这并不意味着其可以快速顺利地离开低保。受自身人力资本缺陷及非正规就业结构的影响,有劳动能力低保对象所能从事的普遍为底层的非正式工作。同时,在非正规就业结构下,中国在就业救助政策的选择上更有可能走向有助于被救助者快速进入次级劳动力市场的“快速就业模式”,而非成本相对较高但更有助于被救助者实现正规就业的“技能培训模式”。这种就业救助政策倾向反过来又再强化了中国的非正规就业结构及低保对象就业的底层化、隐性化性质。以上因素共同造成了中国城市“退保难”问题的发生。

|

图 2 城市低保对象退保难分析框架 |

本研究数据来自民政部2014年的“中国城乡困难家庭社会政策支持系统建设”调查(以下简称“困难家庭”项目)。2014年的“困难家庭”项目以甘肃、广西、贵州、湖南、辽宁、山东、山西、陕西、湖北、重庆十个省区市为抽样单位,采用分层随机抽样的方法,共获得有低保接受经历的城市贫困家庭5 894个。鉴于本研究的主要目的是探讨城市有劳动能力低保对象的退保问题,我们从以上样本中进一步选取3 145个户主为有劳动能力的样本家庭,3并以其户主为单位对退保可能及影响因素进行研究分析。

“困难家庭”项目问卷不仅询问了受访家庭成员调查当时的教育、健康、就业、婚姻等基本情况,还完整记录了受访家庭接受低保的经历,包括目前是否还在享受低保、首次享受低保的年份、是否曾退保及退保的次数、低保接受的累计时长、最近一次接受低保的时长等,此外,问卷还通过回溯的方式调查了受访家庭首次进入低保的原因及其过去所接受的就业服务情况。借助这些数据,我们可以对低保对象的退保可能性及退保风险随低保接受持续时间所发生的变化进行深入分析。

(二) 变量 1. 因变量低保对象的退保风险为因变量,具体在事件史分析模型中是指受访者接受低保的持续时间。在社会救助动态研究中,“救助接受时长”是一个重要的基础性概念。然而,由于社会救助接受时间长度的测量并不是一个纯粹的技术性问题,还涉及对福利依赖问题的主观理解和政治态度,西方学界至今并未对如何测量“救助接受时长”及怎样定义长期被救助者形成一致的看法。莱泽林与莱布弗里德(Leisering and Leibfried, 1999)将学界对社会救助接受时长的测量方式分为“单一时长”(spell duration)和“总时长”(gross duration)两种类型。具体来说,在一定的观测期内,救助对象可能会多次接受社会救助。单一时长测量法是将救助对象所经历的每一次救助都作为一个独立周期,并单独测算各个救助周期的长度,总时长测量法则计算救助对象历次接受救助的总时间长度。

如伯马克与巴克曼(Bergmark and Backman, 2004)所言,上述两种救助时长测量方式并无优劣之分,而是从不同角度呈现“救助接受时长”的特性。单一时长能够更精确地反映救助对象在救助接受过程中的动态流动性,总时长则可以清晰地展现救助对象真正脱离救助所需要的完整时间。在本研究中,我们用总时长来测量低保接受时间。值得指出的是,在2014年的3 145个样本中,仅有168个有多次被救助经历,其余均为从未退出低保或退出低保后再未进入的单次被救助样本。对于这些占据了绝对比例的单次被救助样本而言,无论采用单一时长或是总时长的测量法,计算出的低保接受时长都将是相同的。

本研究中风险集的起始风险时间设定为样本进入低保的时间,风险的终止时间为样本退出低保的时间,至调查截止时(2014年6月)仍未退出低保的样本为删失样本。对于事件发生者,生存时间是从进入低保到退出低保的时间;对于事件未发生者,生存时间则是从进入低保到调查截止之间的时间。

2. 自变量研究纳入的自变量包括三大类,第一类为微观层面因素,具体包括个体基本特征变量和家庭基本特征变量。

个体基本特征变量:(1)进入低保时的年龄,该变量取值依据被访者进入低保的年份推算获得,划分为“18—35岁”“36—40岁”“41—45岁”“46—50岁”与“51—60岁”五类;4(2)性别处理为二元虚拟变量,“男性”为1,“女性”为0;(3)教育水平处理为五分类变量,分别为文盲、小学、初中、高中、本科及以上;(4)健康状况为二元虚拟变量,“患大病”为1,“无大病”为0;(5)就业情况为二元虚拟变量,“有工作”为1,“无工作”为0;(6)婚姻状况分为在婚和非在婚两类;(7)民族包括汉族和非汉族两个类别。

家庭基本特征变量:(1)子女年龄变量。考察被访者进入低保时子女的年龄,具体数值依据低保进入年份推算获得,并划分为“0—10岁”“11—15岁”“16—18岁”“19—22岁”及“22岁以上”五类。对于多子女的被访者,我们仅考察其进入低保时最小的子女的年龄情况。(2)未成年子女数量处理为连续型数值变量。(3)丧劳家庭成员为二元虚拟变量,“家中有因病残丧劳的家庭成员”为1,“无丧劳家庭成员”为0。(4)家庭人口数量为连续型数值变量。

第二类为中观层面因素:

就业救助政策变量 考察被访者是否接受过低保管理部门所提供的就业服务,包括是否接受职业推荐(“接受”=1,“未接受”=0)和是否参加过技能培训项目(“参加”=1,“未参加”=0)。5

第三类为宏观结构性因素:

失业率变量 观察被调查者所在省份的失业率水平,数据来自于2000—2014年的《中国劳动统计年鉴》。失业率观测区间之所以设定为1999—2014年,是因为1999年是被调查低保对象进入低保的最早时间(即事件史数据集中最早的起始风险时间),2014年为观测结束时间(即事件史数据集中最晚的风险终止时间)。需要说明的是,1999—2014年仅是失业率观测的一个总体区间。对于每个样本而言,其所具体对应的失业率考察年份,是根据样本各自的存活时间进行独立确定的。详细来说,对于2014年已退保的样本(事件发生者),失业率取值为样本进入低保年份到实际退出低保年份之间的各年失业率;对于2014年未退保的样本(事件未发生者)来说,失业率取值为样本进入低保年份到2014年之间的各年失业率。

期群变量 根据样本进入低保的时间,将其划分为早期进入组(2002年以前进入低保)、中期进入组(2002—2007年进入低保)和近期进入组(2008年及以后进入低保)。

此外,考虑到地区因素对退保有可能发生的系统性外部影响,本研究对省份进行了控制。本文的自变量包括非时变变量(time-fixed covariates)与时变变量(time-varying covariates)。其中,性别、教育、民族、进入低保时的年龄、期群、就业服务都不会随时间发生改变,因此设置为非时变变量。婚姻与地区在观测期内有可能产生变化,严格来说,应处理为时变变量,但由于调查项目对这两个变量仅进行了单次测度,故只能设置为非时变变量。6除上述变量之外,就业、健康、丧劳家庭成员、未成年子女数量、家庭人口数量与失业率变量,均会随时间推移发生改变,并可获得详细的回溯史数据,因此作为时变变量对其进行控制。

(三) 模型和计量分析方法研究根据2014年的久期数据(duration data)信息构建了事件史分析模型。事件史方法是对一定时间内,事件发生的模式及原因进行分析的统计技术(Allison,1995)。在久期数据的分析中,事件史方法相对于其他方法的优势在于,能够将随时间变化的协变量纳入模型,并很好地处理删截(censoring)问题(陈强,2010)。

事件史分析可以采用的模型类型较为多样。其中,参数模型(parametric model)的主要优点是方法灵活,只需设置一个合适的分布函数即可,能够提供相对简单的模型参数估计。参数模型的主要不足是关于基准风险率类型的随意决定性(杜本峰,2008)。与参数模型相比,半参数模型(semi-parametric model)的优势在于其对基线风险函数的形状不做任何假定,无论基准风险率的形状和特性是什么,都可以估计协变量和风险率之间的关系。此外,半参数模型能够非常方便地处理随时间变化的自变量(Allison,1995)。为了可以更准确地识别退保风险的影响因素,本研究同时采用了参数模型与半参数模型。

参数模型选择的是常用的威布尔分布(Weibull distribution),半参数模型选择的是Cox比例风险模型(Cox Proportional Hazard Model)。Cox比例风险模型是半参数模型中适用性最广的一种方法,其将观测对象在某个时间点上的风险看做基线风险乘以协变量效应,即:

| $ {\rm{h}}({\rm{t}}|{\rm{x}}) = {{\rm{h}}_0}({\rm{t}})\exp ({\rm{x \mathsf{ β} }}) $ |

其中,h0(t)是基线风险函数,exp (xβ)是观测对象在不同协变量作用下的相对风险(陈强,2010)。

四、分析结果 (一) 事件史数据的描述性分析本研究首先对2014年的事件史数据进行了相关变量的描述性统计分析。结果显示,样本平均生存时间为74个月,“人—年”数为226 903,退出低保的风险率为0.23。就样本的基本人口特征来看(见表 1),样本总体中女性的比例明显高于男性;样本的教育程度以初中占比为最高,其次是高中和小学;较高比例的样本面临就业困难;还有一定比例的样本面临着自身患大病,或家庭成员残疾的健康问题;大多数样本的婚姻状况为在婚;大部分样本属于有子女家庭,而有子女家庭的子女绝大多数仍未成年;就业救助服务的实施水平较为有限,样本中接受过培训项目和职业推介的比例均较低。

| 表 1 事件史样本基本特征的统计描述(N=3 145) |

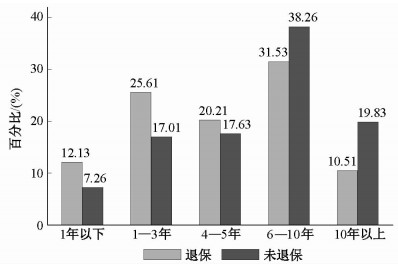

图 3描绘的是低保接受时间长度的分布。在调查时已退保但过去曾接受过低保的样本中,约有60%的样本低保接受时长超过3年。还在接受低保的样本中,低保接受时长超过3年的比例约为75%。可以看出,退保者接受长期救助的可能性要低于未退保者,这与西方研究者的发现(Ayala and Magdalena, 2007)是一致的。与退保者相比,未退保者很可能更为弱势化,接受救助的时间通常也会更长。

|

图 3 低保接受时长分布 |

不过,即便是对退保者来说,长期性的救助接受现象仍是非常突出的。如果按照莱泽林与莱布弗里德(Leisering and Leibfried, 1999)所界定的“救助时长类型”(receipt pattern),7退保者中接受了“长期性救助”和“超长期救助”的比例分别高达20.2%和42.1%。未退保者的长期救助依赖问题就更为严重,其接受“长期性救助”和“超长期救助”的比例分别为17.6%和58%。低保对象退保难问题的严峻性可见一斑。

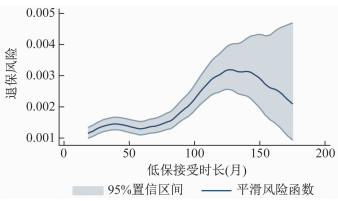

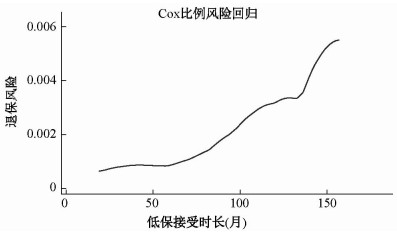

图 4基于平滑风险函数估计(smoothed hazard estimate),描述了低保对象的退保风险随低保接受持续时间的变化。可以看出,随着低保接受时间的延长,退保风险呈现先增长后下降的变化趋势。这与“时间依赖论”所提出的,随着救助时间的延长,被救助者退出救助的风险率会逐渐下降的假设有很大不同。我们据此初步推测,虽然中国的低保对象普遍经历了长期的救助,但其退出低保的风险率并未随低保接受时间的增加而减弱。

|

图 4 退保风险随低保接受时长的变化 |

此外,从图 4还能看出,退保风险的高峰发生在接受低保后的十年左右。这与样本进入低保时,距离退休年龄的平均时间差非常接近。具体来说,女性样本进入低保的年龄平均为43岁,距女性50岁的退休年龄相差约7年。男性样本进入低保的平均年龄为50岁,距男性60岁退休年龄相差为10年。退保风险的峰值之所以出现在进入低保后的10年这一时点,很可能与此时低保对象开始大量地进入退休阶段,丧失低保资格有关。

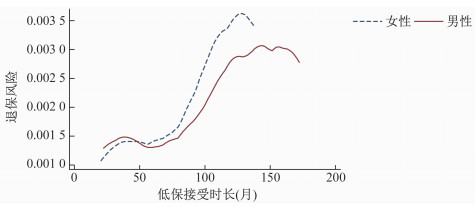

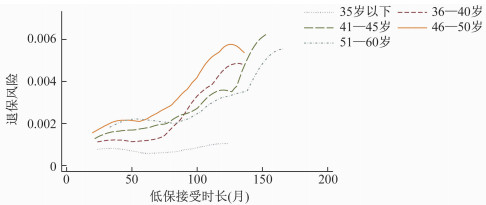

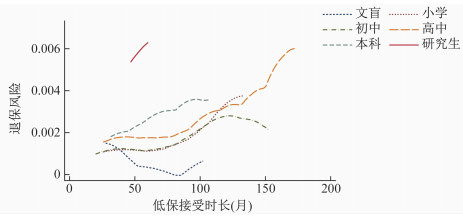

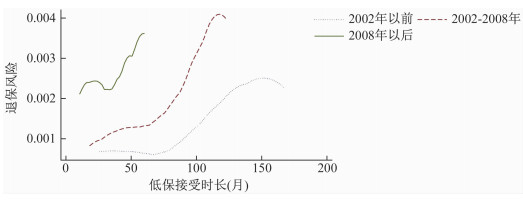

图 5至图 9基于平滑风险函数估计描绘了不同类别样本的退保风险。可以看出,女性总体来说比男性的退保风险更高(图 5),且女性的退保高峰比男性到来的更早,这可能是与女性距退休的平均年龄差小于男性,能够更早地步入退休阶段有关。不同年龄段的低保对象的退保风险有明显差别(图 6)。在进入低保后的前8年左右的时间段里,46岁以上年龄组中的低保对象由于陆续到达退休年龄,其退保风险明显高于46岁以下年龄组。进入低保8年后,由于51—60岁年龄组中的低保对象大部分已完成了从未退休向退休的转变,其退保风险率开始落后于46—50岁、41—45岁及36—40岁这几个还在转变中或即将进入转变的组别。不同教育程度的低保对象的退保风险也存在显著差别。如图 7所示,6条风险函数线由高向低的位置顺序,依次按照研究生、本科、高中、初中、小学及文盲排列。退保风险随子女年龄段改变而发生明显变化(图 8)。子女年龄处于22岁及以下阶段时,退保风险函数线随子女年龄上升由低向高顺序排列。而当子女年龄超过22岁时,退保风险出现大幅滑落。不同期群的退保风险亦存在明显差异(图 9)。2002年以前进入低保的早期组退保风险最低,2002—2008年进入低保的中期组的退保风险处于中间水平,2008年后进入低保的近期组的退保风险最高。由于尚未引入解释变量,以上分析仍只是关于低保接受时长及退保风险的无条件分布的描述性分析。后文将介绍纳入相关协变量后的参数回归结果。

|

图 5 退保风险(分性别) |

|

图 6 退保风险(分年龄) |

|

图 7 退保风险(分教育水平) |

|

图 8 退保风险(分子女年龄) |

|

图 9 退保风险(分期群) |

表 2为威布尔回归分析模型的输出结果。模型1显示的是微观层面因素对退保风险的影响;模型2探讨的是在控制微观层面因素后,中观层面的就业救助服务因素对退保的影响作用;模型3综合考察了微观、中观和宏观结构性因素对退保风险的影响。

| 表 2 退保风险比(hazard ratio)的威布尔回归分析结果 |

就微观层面因素的影响来看,年龄在三个模型中对退保都发生了稳定且显著的正向影响。以模型3为例,相比于35岁以下的年龄组,36—40岁、41—45岁、46—50岁及51—60岁年龄组退出低保的风险分别要高出78.4%、77.7%、173.7%和230.6%。即低保对象进入低保时的年龄越大,退出低保的可能性就越高。这与西方研究者的观察发现存在明显差异。库克(Cooke,2009)、达尔和洛伦岑(Dahl and Lorentzen, 2003)、阿拉亚和玛格达莱纳(Ayala and Magdalena, 2007)针对欧洲国家的调查研究都表明,被救助者的年龄越低,脱离救助的可能性越高,这是易于解释的,被救助对象越年轻愈有可能获得就业机会从而退出救助。中国低保对象退保之所以呈现与以上发现相悖的年龄规律,是因为年龄对于退保更为重要的意义,在于年龄增大所导致的“退休者”身份的“显性化”,而非年龄下降所增大的就业可能。虽然年龄的降低有可能对就业产生积极作用,但由于低保对象从事的绝大多数都是低保管理机构无从查证的非正式工作,这种“隐性化”的就业对于退保所发挥的实际意义较小。相对来看,随着年龄增大,低保对象获得养老保险和成为退休人员的身份变化是更为显性且易于取证的,其对退保的推动作用故而较大。

除了低保对象自身的年龄,子女年龄这一同样具有“显性”特征的因素对退保风险也有显著影响。在三个模型中,子女年龄在一定范围内的升高都对退保产生正向作用。以模型3为例,子女年龄为11—15岁、16—18岁、19—22岁的低保对象,与子女不满11岁的低保对象相比,退保风险分别提高了63.3%、67.7%和120%,子女超过22岁则对退保不具有显著影响。也就是说,低保对象的退保风险随着子女走向成年逐渐攀升,并在大学阶段达到峰值,而当子女超过大学学龄,退保风险便失去显著性变化。这与假设1b的预期是一致的。面对低保对象隐性就业带来的收入调查难,低保机构通常只能模糊计算低保对象的收入和低保金,其中一种常见做法就是针对夫妻有劳动能力的低保家庭,将低保金操作化为“给(尚未成年或在学)孩子的补贴”。当子女进入成年或大学毕业阶段,低保资格将随之被撤销,故而形成了我们所观察到的退保高峰。

与年龄的显著影响形成对照的是,就业未能对退保产生显著的促进作用。与无工作者相比,有工作者的退保可能性未出现显著的提高。就业对于缩短救助周期、提升救助退出率的决定性作用是西方研究者的普遍发现和共识(Bane and Ellwood, 1994;Loprest,2001;Hofferth, et al., 2002;Nam,2005)。就业之所以未能对中国低保对象退保产生显著影响,与低保对象的就业类型有密切关系。由于低保对象所能获得的通常都是临时性、非正式的工作,这种“隐性化”的就业活动不易于被低保机构了解和掌握,其对于退保的推动作用因此较为有限。

就微观层面的其他影响因素来看,教育程度对退保具有显著影响。在三个模型中,教育程度都对退保表现出稳定且显著的正向影响。如模型3所示,与文盲的低保对象相比,受过高中和大学教育的低保对象的退保风险分别提高了2.339倍和8.024倍。健康状况对于退保风险具有显著影响,户主患有大病,家庭成员因病残丧失劳动能力都显著降低了家庭的退保可能。子女数量的增多对退保具有负向影响。基本人口特征因素中的性别、婚姻和民族对于退保风险都不具有显著的影响。

就中观层面因素的影响而言,就业救助服务对退保风险不具有显著影响。无论低保对象是否接受过救助机构提供的职业推介,或是否接受过培训,其退保的可能性都不会发生显著性变化。这与假设2的预期并不一致。我们原假设职业推介会对退保产生显著的促进效果,原因在于,职业推介相比于其他就业救助项目所需的服务成本更低,同时也较为契合中国的非正规就业结构。但结果显示,职业推介并不具有推动退保的实际作用。这很可能与地方政府因难以获得中央政府的就业救助资金支持,尽可能压缩就业救助成本,致使职业推介这一成本相对较低的就业救助服务类型,同样未取得实质性发展有关。

从宏观层面因素的影响来看,失业率对退保风险无显著影响。从理论上来说,失业率对于救助接受时长具有应然的解释力。失业率降低、宏观就业环境改善,是救助对象获取就业机会并脱离救助的重要外部条件。救助退出风险会随失业率的波动而发生显著变化,这也是西方实证研究广泛支持的结论(Taylor,1999;Bergmark and Backman,2004)。值得注意的是,评估宏观就业情况对救助接受时长的影响不仅要观察就业总量,还要关注就业结构。中国改革后就业增长背后最大的贡献因素不是正规就业,而是非正规就业(蔡昉,2007)。非正规就业的增长固然会为低保对象就业提供更多的机会,但同时也为其退保带来结构性制约。失业率这一单纯反映就业数量而非结构的指标,最终无法对中国的退保风险提供有效的预测。假设3a得到支持。

宏观因素中的期群变量对退保风险产生了显著的影响作用。在三个模型中,随着期群的推移,退保风险都出现了稳定的上升变化。以模型3为例,与2002年以前进入低保的早期组相比,2002—2008年进入低保的中期组和2008年以后进入低保的晚期组,退出低保的风险分别高出49.6%和139.4%。说明中国非正规就业水平的逐渐下降,确为降低低保对象隐性就业可能,退出低保提供了结构性的支持。假设3b得到验证。

| 表 3 退保风险比(hazard ratio)的Cox回归分析结果 |

Cox比例风险模型的分析结果验证了威布尔模型的全部结论。首先,在微观层面因素中,低保对象自身年龄、子女年龄、教育程度、健康状况对退保风险具有显著影响。低保对象越接近退休年龄,子女越接近成年和毕业年龄,受过高中及以上教育,越可能较快退出低保。而户主罹患大病,家庭成员丧失劳动能力,退出低保的可能则越低。其次,中观层面的就业救助服务对退保风险没有显著影响作用。最后,在宏观层面因素中,期群变量显著影响退保风险。近期组退保可能性最高,中期组次之,早期组退保可能性最低。失业率变量对退保不具有显著的影响。

最后,为了对低保接受时长与退保风险的关系进行更直观的观察,研究分别基于威布尔回归和Cox比例风险模型绘制了退保风险函数图。与非参数分析中的图 4不同,图 10和图 11反映的是在控制所有解释变量,即参数回归的基础上退保风险的变化情况。可以看到,低保对象的低保退出风险并未随时间延长而逐渐降低,即出现“时间依赖理论”所预设的“负向久期依赖”(negative duration dependency)问题。而是恰恰相反,随着低保接受时间的延长,退保风险呈现出了单调递增的趋势。这说明,虽然低保对象的低保接受周期普遍较长,但其退出低保的风险率并未随低保接受时间的延长而下降。假设1a得到验证。

|

图 10 基于威布尔回归的风险函 |

|

图 11 基于Cox模型的风险函 |

低保对象退保难是低保政策当前面临的严峻问题。迄今为止,学界对于此议题的研究还非常有限。鲜有的一些关于低保依赖的定量研究仅把目光聚焦于低保是否会影响工作积极性的主观层面,关于客观层面的低保接受时长的定量研究尚属空白。基于此,本文采用事件史分析策略,对低保接受时长及退保影响因素进行了探究。

研究发现,低保对象退保难与工作积极性下降并无关系。随着低保接受时间的延长,低保对象的退保概率不降反升,这与“时间依赖论”的理论预设大相径庭。事实上,在极为有限的低保金支持下,低保对象通常只是将低保金作为维持基本生活的补充,难以完全依赖于低保金生活,工作积极性伴随低保接受出现下降的可能性非常小。“时间依赖论”关于个人接受救助时间越长,就业动机和信念便下降得愈严重、退出救助可能性也会越小的假设,故而并不适用于中国的低保对象。

那么,长时期的低保接受现象为何会发生?退保影响因素与西方的救助退出机制又有何异同?微观层面的研究发现,健康和教育程度的低下是阻碍低保对象退保的重要因素,这与西方学界的结论基本相似,说明弱势化人口特征对低保退出同样具有不利的影响。值得注意的是,与西方研究者所观察到的年轻者、就业者更易于退出救助不同,在中国,低保对象年龄越高越易退保,就业则对退保无显著作用。这些异于西方的独特影响,佐证了非正规就业对于退保的抑制作用,以及地方低保部门在低保管理中,主要依靠“显性”变化因素来判定低保家庭是否可以继续领取低保的动态管理机制。

此外,就业救助服务的匮乏也是低保对象退保难的重要原因。从理论上来说,在劳动力市场高度分割化及非正规就业广泛发展的条件下,在就业救助中,中国更有可能实行以推动低保对象快速进入底层市场为目标的“快速就业模式”,而非成本高、见效慢但有助于被救助者实现正规就业的“技能发展模式”。职业推介对于退保的现实推动作用因而有可能要强于培训。但实证结果并未支持我们的上述假设。研究显示,职业推介与培训的效果相类似,实施范围仍非常有限,且未能对退保产生显著的推动作用。这意味着,职业推介与培训这两种最为常用的工作福利政策工具虽然已普遍出现于地方的救助政策文本层面,但就现实运行来看,无论是与真正意义上的“快速就业模式”,还是“技能发展模式”,都还相去甚远。

事实上,无论是职业推介还是培训,都是有别于传统的单一现金救助方式和以就业为导向的新型救助实践。职业推介和培训服务项目的成功开展,都有赖于政府的就业救助资金财政投入和具备专业化就业服务能力的救助机构支撑。虽然相对而言,职业推介与培训相比所需的项目投入成本较低,服务周期亦较短,但其在救助对象的就业能力甄别、职业信息的搜集与匹配、救助对象求职表现的跟踪监督等方面,仍需要大量的人力投入与物力支持(Handler,2004)。而就中国就业救助的资金供给来看,一直以来就业救助服务配套资金都主要依赖于有限的地方财政投入,中央政府几乎不予支持。地方低保部门缺乏充足的就业服务项目资金保障,亦无足够的财力用于就业服务的专业化建设。这应该是导致职业推介这种成本相对较低的就业救助服务模式,在现实中亦未能有效开展的重要原因。为了在压缩就业服务成本的同时,避免福利依赖风险的发生,中国长期以来主要通过压低低保标准的消极方式,以激励低保对象就业。这种就业激励方式无论相对于“快速就业模式”还是“技能发展模式”来说,无疑都是更为低廉的,但其对于提升低保对象的就业机会和就业能力,进而实现退保的有限作用也是显见的。

最后,中国在转型期中所形成的非正规就业结构,亦对退保难问题发生了独特的结构性影响。西方学界从宏观市场运行角度考察救助接受情况的变化,普遍得到了失业率降低有助于缩短救助接受时间的一般性结论。我们对中国的观察却发现,对低保对象退保具有影响力的宏观因素并不是失业率,而是非正规就业结构的演化。这验证了我们关于救助接受时长不仅受就业总量,还受到就业结构影响的假设。由于中国就业增长最重要的驱动器是非正规就业,而非正规就业这种“隐性化”的就业方式对于退保的推动作用是较弱的,就业总量的提高、失业率的下降因此未能对退保产生明显的提升作用。

社会救助是以家计调查为核心的收入转移制度,而家计调查能否在一个国家顺利实行,很大程度上取决于就业结构的正规化程度。此前对东欧等转型国家的观察曾发现,随着国有经济的瓦解、非正规就业形式的出现,救助部门获取就业收入记录的困难重重,传统的家计调查方式难以为继(Hutton and Redmond, 2000;Micklewright and Marnie, 2005)。改革三十余年来,中国的就业结构经历了从计划经济时期的正规就业结构,向市场经济下的非正规就业结构的转变,该转变在推动中国经济增长的同时,也对救助管理产生了明显的负面作用。地方低保部门在家计调查中,常无法获取到关于低保申领者就业和收入的准确信息,也难以根据低保对象的变化情况精准及时地开展动态管理,致使退保难问题进一步严重化。所幸的是,中国的非正规就业水平自20世纪末达到峰值后开始逐渐下降,这为降低低保对象隐性就业可能,退出低保提供了有利的结构性支持。如本研究实证结果所示,随着低保期群从早期进入组向中期进入组,再向近期进入组推进,退保的可能性在逐渐升高,表明非正规就业水平的降低对于低保退出率的提高已经发生了积极的作用。

国内学界虽已广泛注意到隐性就业对低保动态管理的消极影响,但遗憾的是,其未能将此问题上升到宏观就业结构层面进行讨论。相应的,其所提出的动态管理促进机制也未能触及根本的结构性因素。例如,关于如何应对隐性就业造成的家计调查难题,很多研究者都曾提出借助工商、社保系统进行用工信息取证的建议。但事实上,以上手段所能获得的也都只是正式的就业信息,对于低保申领者的非正式就业状况仍难进行有效了解。只有推动中国就业结构从非正规就业结构向正规就业结构转变,才能从根本上解决由隐性就业所导致的低保动态管理难题。

本研究对于低保依赖治理提供了多方面的视角,具有政策实践意义。首先,鉴于阻碍低保对象退保的原因并不是工作积极性匮乏,而是技能、健康等多方面的不足,以发展为目标的涵盖医疗、教育等服务的综合化救助体系的构建,仍将是增强低保对象应对贫困能力,降低低保依赖水平的重要途径。其次,应加强中央对地方的就业救助服务的财政支持,保证地方低保管理部门有充足的配套资金用于开展就业救助服务项目,及自身的就业服务专业化建设。最后,应对隐性就业带来的动态管理难题,一方面需要提高低保管理机构与工商、社保和金融部门的信息共享水平,促进家计调查的专业化和规范化。更重要的一方面,应推动中国就业结构从非正规就业向正规就业结构转变。国际经验表明,非正规就业可以成为经济起飞的驱动器。但从长远发展来看,正规就业无论对于经济增长,还是对于社保的发展与管理,都具有更重要的战略意义。伴随着当前的经济发展模式转型,中国的就业结构有望得以进一步优化,应利用此契机推动非正规就业向正规就业模式转变,从而为改善低保动态管理提供最根本的保证。

注释:

1.低保动态管理率是指“累计全年进出低保总人次除以全年月平均低保对象数”,参见民政部《全国基层低保规范化建设暂行评估标准(2008)》。

2.伯格和皮奥雷(Berger and Piore, 1980)曾提出“双层劳动力市场理论”,认为劳动力市场具有两个部门或层级。在主流劳动力市场(primary labor market),工人可以享受相对较高的收入、福利水平、工作条件以及就业保障,并拥有更多的升职空间。在次级劳动力市场(secondary labor market),工人的工资、福利水平和工作条件都较差,会面临较高的失业风险,雇员的替换率也很高。

3.本研究中的“有劳动能力被救助者”,指的是救助对象中处于劳动年龄范围内(男,18—60岁;女,18—55岁)的非丧失劳动能力人员,在校学生除外。

4.为验证本文关于“子女成年/毕业的显性变化有助于低保对象退保”的研究假设,研究将子女年龄划分为0—10岁、11—15岁、16—18岁、19—22岁及22岁以上五类。18岁代表成年,22岁意味着大学毕业。为观察上述时点是否会出现低保对象退保高峰,研究首先以18岁和22岁为界,划分了“16—18岁”和“19—22岁”年龄组。前者最接近成年年龄,后者则最接近大学毕业年龄,其在各年龄组中的退保风险理论上应最高。16岁以下年龄组相比于前述两个年龄组,退保风险会较低。研究之所以将16岁以下年龄组又细分为“0—10岁”和“11—15岁”年龄组,是为了进一步检验我们关于子女年龄影响的假设。与“11—15岁”年龄组相比,“0—10岁”年龄组距离到达成年或毕业的时间距离更长,退保风险故应更低。

5.本研究所讨论分析的就业服务,无论是“职业推荐”还是“技能培训”,都是指以政府为主体、以低保接受者为对象、组织化、无偿化的就业救助服务,不包括市场化的就业服务(如市场中面向普通劳动者的职业介绍所、培训机构所提供的收费性服务),也不包含通过个体渠道、私人关系所获得的就业服务。

6.虽然受数据条件限制,研究只能将地区作为非时变变量,而不是时变变量进行分析,但考虑到样本在观测期内发生迁移的概率很低,此种变量设置方式所导致的评估偏差可忽略不计。具体来说,由于我国低保实行属地管理原则,即低保对象必须在户籍所在地申请并享受低保,低保家庭如果在救助接受期间发生迁移,其低保经历必然呈现出多次进保特点。而就本研究中的3 145个样本来看,单次被救助样本达2977个,多次被救助样本则仅有168个,且后者多次进保的因素很可能与迁移无关。也即是说,观测期内绝大多数样本的所在地并未发生变化,地区被设置为非时变变量所导致的评估偏误故非常微弱。

7.关于“救助时长类型”的划分方式,莱泽林与莱布弗里德(Leisering and Leibfried, 1999)认为,可以将不足1年的被救助时间定义为“短期性救助”;1—3年的被救助时间定义为“中期性救助”;4—5年的被救助时间为“长期性救助”;接受救助超过5年以上为“超长期救助”。

蔡昉. 2007. 中国劳动力市场发育与就业变化[J]. 经济研究(7): 4-14. |

慈勤英, 王卓祺. 2006. 失业者的再就业选择——最低生活保障制度的微观分析[J]. 社会学研究(3): 135-155. |

陈强. 2010. 高级计量经济学及Stata应用[M]. 京: 高等教育出版社.

|

程延园. 2007. 劳动合同法:构建与发展和谐稳定的劳动关系[J]. 中国人民大学学报(5): 104-110. |

杜本峰. 2008. 事件史分析及其应用[M]. 北京: 经济科学出版社.

|

关信平. 2016. 我国低保标准的意义及当前低保标准存在的问题分析[J]. 江苏社会科学(3): 64-71. DOI:10.3969/j.issn.1003-8671.2016.03.009 |

韩克庆, 郭瑜. 2012. 福利依赖是否存在?——中国城市低保制度的一个实证研究[J]. 社会学研究(2): 149-167. |

洪大用. 2005. 试论中国城市低保制度实践的延伸效果及其演进方向[J]. 社会, 25(3): 50-69. |

胡鞍钢, 赵黎. 2006. 我国转型城镇非正规就业与非正规经济(1990-2004)[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版)(3): 111-119. |

黄晨熹. 2007. 城市低保对象求职行为的影响因素及相关制度安排研究[J]. 社会学研究(1): 137-160. |

黄晨熹. 2009. 城市低保对象动态管理研究:基于救助生涯的视角[J]. 人口与发展(6): 10-22. DOI:10.3969/j.issn.1674-1668.2009.06.002 |

黄宗智. 2011. 中国被忽视的非正规经济:现实与理论[J]. 开放时代(1): 51-73. DOI:10.3969/j.issn.1004-2938.2011.01.003 |

李春根. 2014. 中国城市最低生活保障标准:变化轨迹和现实考量——基于2003-2013年31个省域城市低保数据的聚类分析[J]. 中国行政管理(12): 90-94. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2014.12.19 |

林闽钢. 2011. 城市贫困救助的目标定位问题——以中国城市居民最低生活保障制度为例[J]. 东岳论丛(5): 13-19. DOI:10.3969/j.issn.1003-8353.2011.05.002 |

马爽. 2017. 城市低保对象求职行为及其影响因素研究[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版)(5): 183-194. |

民政部政策研究中心. 2013. 中国城乡困难家庭研究报告[M]. 北京: 中国社会出版社.

|

唐钧. 2015. 慎言福利依赖[J]. 社会科学文摘(12): 26-28. |

王永兴, 景维民. 2010. 中国非正规经济的实证研究[J]. 统计研究(11): 17-23. DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2010.11.003 |

张浩淼. 2014. 救助、就业与福利依赖——兼论关于中国低保制度养懒汉的担忧[J]. 兰州学刊(5): 163-169. |

张时飞. 2009. "加快健全低保制度亟待深化的问题及对策"[G]//"首届中国社会救助研讨会"论文集.

|

郑功成. 2018. 中国社会保障改革与经济发展:回顾与展望[J]. 中国人民大学学报(1): 37-49. DOI:10.3969/j.issn.1000-5420.2018.01.005 |

Allison, David P.1995. Survival Analysis Using the SAS System: A Practical Guide. NC: SAS Institute.

|

Andrén Thomas, Björn Gustafsson. 2004. "Patterns of Social Assistance Receipt in Sweden." International Journal of Social Welfare, 13(1): 55-68. DOI:10.1111/ijsw.2004.13.issue-1 |

Ayala Luis, Rodríguez Magdalena. 2007. "What Determines Exit from Social Assistance in Spain?." International Journal of Social Welfare, 16(2): 168-182. DOI:10.1111/ijsw.2007.16.issue-2 |

Bane Mary J., Ellwood David T. 1986. "Slipping Into and Out of Poverty:The Dynamic of Spells." The Journal of Human Resource, 21(1): 1-23. |

Bane Mary J., Ellwood David T. 1994. Welfare Realities:From Rhetoric to Reform. Cambridge: Harvard University Press.

|

Berger Suzanne, Piore Michael J. 1980. Dualism and Discontinuity in Industrial Societies. New York: Cambridge University Press.

|

Bergmark Ake, Olof Backman. 2004. "Stuck with Welfare? Long-Term Social Assistance Recipiency in Sweden." European Sociological Review, 20(5): 425-443. DOI:10.1093/esr/jch036 |

Carpentier Sarah, Neels Karel, Bosch K.V. Den. 2017. "Exit from and Re-Entry into Social Assistance Benefit in Belgium among People with Migration Background and the Native-Born." International Journal of Social Welfare 26(4): 366-383. |

Cooke Martin. 2009. "A Welfare Trap? The Duration and Dynamics of Social Assistance Use among Lone Mothers in Canada." Canadian Review of Sociology, 46(3): 179-206. DOI:10.1111/cars.2009.46.issue-3 |

Dahl Espen, Thomas Lorentzen. 2003. "Explaining Exit to Work among Social Assistance Recipients in Norway:Heterogeneity or Dependency?." European Sociological Review, 19(5): 519-536. DOI:10.1093/esr/19.5.519 |

Duncan Greg J., Hoffman Saul D. 1988. "The Use and Effects of Welfare:A Survey of Recent Evidence." Social Services Review, 62(2): 238-257. DOI:10.1086/644545 |

Goul-Andersen, Jorgen, Clasen Jochen, Oorschot Van W., Halvorsen Knut. 2002. Europe's New State of Welfare:Unemployment, Employment Policies and Citizenship. Bristol: Policy Press.

|

Gustafsson Björn, Muller Rolf, Negri Nicola, Voges Wolfgang. 2002. Paths through (and out of) Social Assistance. In Social Assistance Dynamics in Europe:National and Local Poverty Regimes, edited by C. Saraceno. Bristol: The Policy Press.

|

Handler Joel F. 2004. Social Citizenship and Workfare in the United States and Western Europe:The Paradox of Inclusion. Cambridge: Cambridge University Press.

|

Hansen Hans-Tore. 2009. "The Dynamics of Social Assistance Recipiency:Empirical Evidence from Norway." European Sociological Review, 24(3): 1-17. |

Hofferth Sandra, Stanhope Stephen, and Harris Mullan K. 2002. "Exiting Welfare in the 1990s:Did Ppublic PolicyInfluence Recipients' Behavior?." Population Research and Policy Review, 21(5): 433-472. DOI:10.1023/A:1021192013352 |

Hutton Sandra and Gerry Redmond. 2000. Poverty in Transition Economies. London: Routledge.

|

Karger Howard J. 2003. "Ending Public Assistance:The Transformation of US Public Assistance Policy into Labour Policy." Journal of Social Policy, 32(3): 383-401. DOI:10.1017/S0047279403007074 |

Leisering Lutz, Stephan Leibfried. 1999. Time and Poverty in Western Welfare States:United Germany in Perspective. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

|

Leung, Joe B. and Meng Xiao. 2015. "The Institutionalisation of Social Assistance. " In China's Social Policy: Transformation and Challenges, edited by Chan, C. K. New York: Routledge.

|

Lindsay Colin, Ronald Mcquaid W., Dutton Matthew. 2007. "New Approaches to Employability in the UK:Combining 'Human Capital Development' and 'Work First' Strategies?." Journal of Social Policy, 36(4): 539-560. DOI:10.1017/S0047279407001171 |

Lødemel Ivar, Heather Trickey. 2001. An Offer You Can't Refuse:Workfare in International Perspective. Bristol: Policy Press.

|

Loprest Pamela. 2001. "How are Families Who Left Welfare Doing over Time? A Comparison of Two Cohorts of Welfare Leavers." Economic Policy Review, 7(2): 9-19. |

Micklewright John, Sheila Marnie. 2005. "Targeting Social Assistance in a Transition Economy:The Mahallas in Uzbekistan." Social Policy and Administration, 39(4): 431-447. DOI:10.1111/spol.2005.39.issue-4 |

Mood Carina. 2011. "Lagging Behind in Good Times:Immigrants and the Increased Dependence on Social Assistance in Sweden." International Journal of Social Welfare, 20(1): 55-65. DOI:10.1111/j.1468-2397.2009.00686.x |

Murray Charles. 1984. Losing Ground. New York: Basic Books.

|

Nam Yunju. 2005. "The Roles of Employment Barriers in Welfare Exits and Reentries After Welfare Reform:Event History Analyses." Social Service Review, 79(2): 268-293. DOI:10.1086/428956 |

OECD. 2004. OECD Employment Outlook. Paris: OECD.

|

Peck Jamie. 2000. "Work First:Workfare and the Regulation of Contingent Labor Markets." Cambridge Journal of Economics, 24(1): 119-138. DOI:10.1093/cje/24.1.119 |

Saraceno, Chiara. 2002. Social Assistance Dynamics in Europe: National and Local Poverty Regimes. Bristol, UK: Policy Press. Y. C.

|

Schmidtz David, Goodin Robert E. 1998. Social Welfare and Individual Responsibility. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

|

Silver Susan, Shields John, Wilson Sue. 2005. "Restructuring of Full-Time Workers:A Case of Transitional Dislocation or Social Exclusion in Canada? Lessons from the 1990s." Social Policy & Administration, 39(7): 786-801. |

Taylor Jane M. 1999. "Race and Regional Unemployment as Predictors of Exit from AFDC." Journal of Social Service Research, 25(1-2): 1-18. |

Torfing Jacob. 1999. "Workfare with Welfare:Recent Reforms of the Danish Welfare State." Journal of European Social Policy, 9(1): 5-28. DOI:10.1177/095892879900900101 |

Van-Oorschot, W im. 2004. "Balancing Work and Welfare:Activation and Flexicurity Policies in The Netherlands, 1980-2000." International Journal of Social Welfare, 13(1): 15-27. DOI:10.1111/ijsw.2004.13.issue-1 |

Wong Yu-Cheung, Chen Hong L., Qun Zeng. 2014. "Social assistance in Shanghai:Dynamics Between Social Protection and Informal Employment." International Journal of Social Welfare, 23(3): 333-341. DOI:10.1111/ijsw.2014.23.issue-3 |

Walker, Robert. 1998. "Escaping from Social Assistance in Great Britain."In The Dynamics of Modern Society, edited by L. Leisering and R.Walker. Bristol: Policy Press.

|

Xu Yuebin, Ludovico Carraro. 2016. "Minimum Income Programme and Welfare Dependency in China." International Journal of Social Welfare, 26(2): 141-150. |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39