XIE Yu, Center for Social Research, Peking University; Paul and Marcia Wythes Center on Contemporary China, Princeton University.

谢宇在《认识中国的不平等》(2010)一文中提出,“中国的不平等在很大程度上是通过集体的中介性因素体现出来”,集体的中介性因素对社会结构的分割有深刻影响。对于个体而言,有些集体性机制具有先赋性特点,如户籍、地区等,是伴随个体出生而至的结构性差异;有些则在生命历程中因个体的行为选择与被选择而发挥作用,如单位、行业、所有制等,影响个体在社会结构中的位置,进而影响社会的分化过程和分层结构。个体的集体属性并非一成不变和无法摆脱,农转非、空间迁移、转换工作单位、跨部门流动等都反映了特定集体属性的变更。集体性机制本身同样也并非一成不变,城镇化、单位改制、市场转型和经济体制改革均是制度变迁所引起的结构调整,集体性机制的变革带来社会整体的动态分化过程。

自20世纪70年代末开始的中国的市场转型无疑是极其重要的制度变迁,特别是影响了集体性机制的变革。在市场转型前,中国实行的是再分配的计划经济体制,全国实行统一的劳动力调配制度,农业户籍劳动力根据出生地固定于集体土地,城镇户籍劳动力根据国家分配依附于个人所属单位。计划经济的特点是统分统配,整个社会中不存在自由流动的劳动力市场,国家通过单位制实现社会管理和资源配置。在再分配经济体制下,单位制度成为城市分层的重要集体性机制和组织形态(刘平等,2008),将非农就业人口划分在不同层级的社会结构中。单位制的特点是国家的高度控制和个体的绝对依附,单位几乎决定了城镇工人工作和生活的方方面面。

20世纪70年代末到90年代初的市场转型初期是以计划经济为主、市场经济为辅的“双轨制”时代(边燕杰、张文宏,2001)。改革开放后市场化程度的不断提高,私营部门逐渐兴起,个体、私企、外企等新经济形式刺激劳动力需求,劳动力市场开始出现,劳动合同制应运而生。在这一时期,统分统配的单位用工制度和自由聘用的劳动合同用工制度并存,并根据所有制部门的差异逐渐分割。这主要是因为国有部门并不完全对市场开放,单位制依然占据主导地位。这些工作单位逐渐被称为“体制内”部门,成为一个边界清晰的共同体。而在非公有的私营经济部门,个体在市场机制的效率逻辑引导下就业和流动,形成“体制外”自由竞争的劳动力市场。非农劳动力开始拥有工作流动的自主选择权,一些体制内工作的个体抓住了经济转型的时机,为追求更高的经济效益选择“下海”,流动到私营经济部门就业。

自20世纪90年代初开始,市场经济转型进入加速期,市场机制逐渐占据主导地位。在这一时期,整个国家经济组织制度在经历了企事业单位改制后,整体意义上的单位制基本解体,体制内外实行全员劳动合同制,自由流动的劳动力市场得到进一步健全和发展。市场转型过程导致制度约束的极大放松和市场力量的极大增长,整体社会流动性的提高使得个体可以通过评估自身能力和市场需求自行选择工作和流动途径:户籍制度改革解放了农村劳动力,农业户籍劳动力人口有了自由流动进入城镇劳动力市场的机会;市场开放和经济部门多样化在结构上为个体带来更多的就业机会;资源配置逐渐遵循市场规律,表现在教育、工龄等人力资本的收入回报逐渐提高(Meng and Kidd, 1997;Meng,2012)。整个社会呈现巨大的经济活力。

在这一时代背景下,中国形成了极具特色的劳动力市场。一方面,由于市场转型过程的渐进性特点和制度变迁的路径依赖,传统的单位制依然滞留在现有体制中;另一方面,市场转型中所有制结构演变和产权改革过程塑造了国有和非国有两种体制并存的社会经济结构,并因此产生了劳动力市场中的二元分割。这一分割以“体制”为机制来划分边界,逐渐形成“体制内”和“体制外”两种截然不同的经济部门和资源体系,塑造了两种完全不同的人事流动逻辑和工作流动路径。体制内的国有经济部门享有更多的财政资源支持和国家政策倾斜,对于劳动力市场中的个体来说,体制内工作具有计划经济时期“铁饭碗”(Wang and Xie, 2015)的特征,意味着更高的收入、福利、声望和保障。与之相比,非国有的市场竞争部门属于“体制外”领域,受市场规律和效率逻辑引导,“优胜劣汰”,雇主和劳动力之间通过双向选择进行供需匹配,对市场信号更加敏感。由于缺少国家资源和政策支持,应对宏观经济波动的能力较差,劳动力在拥有工作的自由流动环境的同时,更多承担着市场不确定性带来的风险。在这一演变过程中,体制本身逐渐成为当前中国社会中重要的集体中介性因素,造成劳动力市场中二元分割的结构性差异,深刻地影响了个体工作流动的发生、方向和结果,进而影响了社会整体的分层结构和不平等状况。

社会制度变迁和经济改革过程催生了学术界关于市场转型过程与劳动力市场不平等问题的一系列研究(Nee, 1989, 1991;Bian and Logan, 1996;Zhou and Moen, 2001;Bian,2002;Wu and Xie, 2003;李路路等,2006;Xie, et al., 2009;吴愈晓,2011;Zhou and Xie, 2017)。其中,关于单位或体制作为集体中介性因素的研究主要集中于市场转型初期的静态分析,如转型过程中的跨部门流动(Zhou, et al., 1997;李路路等,2016),单位制度下城镇职工的单位福利和收入不平等(Wu, 2002;Xie, et al., 2009),精英流动和精英循环的影响因素(Li and Walder, 2001),不同部门的人力资本回报(邢春冰,2007),部门分割带来的收入差异(孙文凯等,2016;孙文凯、樊蓉,2017),等等。这些研究或使用回溯性数据建构时间维度,或使用横截面数据“以空间换时间”并通过地区间市场化程度的差异来间接测量时间维度,但都缺乏实际的动态视角和准确的追踪信息,只是局限于体制(或单位、部门)的静态作用的讨论(Zhou, et al., 1997;李路路等,2016)。然而,体制除了带来静态作用外,还会和工作流动相结合,产生动态作用。忽略体制带来的动态影响有可能会低估体制对劳动力市场产生的二元分割效应。另外,已有讨论多限于市场转型初期,其结论难以反映市场转型后期中国劳动力市场的重要变化——日益频繁的工作流动现象。关于工作流动现象的研究,吴愈晓(2011)细致探讨了市场转型以来工作流动对经济地位获得的影响,但其研究主要是基于大学学历分割的二元劳动力市场,本质上仍然是研究不同人力资本如何通过工作流动获得收入,体制的结构效应并不是其讨论的重点。如上所述,后转型时代的中国劳动力市场发生了重大变化,但关于体制分割对工作流动影响尚未有系统研究。

本文旨在填补这一研究空白,使用高质量数据,以体制二元分割对工作流动过程的影响为对象,进行严谨系统的实证分析,以期推进关于劳动力市场现状和社会分层结构的知识积累。具体来说,本文采用工作流动过程的动态视角,着眼于体制这一重要的集体中介机制对劳动力市场的二元分割和工作流动的影响。我们关注的核心问题是,在当前的劳动力市场中,体制分割如何系统地影响个体的工作流动,进而形成结构化不平等。本文提出,在体制分割造成的二元劳动力市场中,工作流动存在发生机会、收入变化、流入方向三个方面的结构性差异。

二、劳动力市场中的体制分割与工作流动自20世纪70年代末开始的中国经济转型经过渐进式市场改革后,再分配体制的计划经济逐渐萎缩,转向今天的社会主义市场经济体制。在这一新的经济体制中,劳动力市场一方面为市场机制所调剂,另一方面又深受单位制的滞留效应和国家对所有制部门的制度安排带来的双重作用,形成了以“体制”为边界的二元分割结构,给个体的工作流动和流动结果带来深刻影响。本部分结合理论分析和经验观察提出,劳动力市场中的体制分割对工作流动产生三种效应:体制的稳定性效应影响工作流动的发生机会;体制的收入效应带来工作流动不同的收入变化;体制的壁垒效应影响工作流动的方向。

(一) 体制的稳定性效应与工作流动的发生市场化转型是市场竞争逐渐取代计划调节的改革过程,即资源要素逐渐由市场配置,而非行政系统进行再分配安排。这一转型导致传统单位制的式微和新兴劳动力市场的兴起。在市场转型以前和转型初期,传统的单位体制是国家进行社会管理和社会控制的重要制度安排,也是制造社会不平等的重要集体性机制之一(谢宇,2010)。城镇人口所在单位几乎决定了其工作就业、经济收入、政治参与,甚至包括婚育家庭等日常生活的方方面面。对中央及各级政府而言,单位是国家政策和制度安排得以顺利实施的载体和保障。对城镇户籍人口而言,单位是一个具有强大凝聚性和清晰边界的共同体,为其成员提供内部庇护。单位的影响贯穿了城镇人群的整个生命历程,包括出生、教育、工作、婚姻、家庭,直到退休和死亡。在这一体制中,单位对个体有极大控制权。同样地,个体对单位有着同样程度的依附(李路路等,2006)。随着市场转型的深入,私有部门的逐步兴起,劳动力市场的出现,个体逐渐拥有了工作选择和工作流动的自主选择权,游离出国家的统一安排。个体对于单位的依赖程度也发生了变化:公有单位内部依然是一个相对封闭的组织,为成员提供共同体资源;而在私营经济领域中,市场供求机制占主导作用,人们可以根据自身能力和经济收益来选择和转换工作单位。20世纪90年代末,整体意义上的单位制度基本退出了历史舞台。

单位制的整体瓦解并不意味着单位制效应完全消失。事实上,单位制在制度变迁过程中依然以新的形式滞留在后转型时期中国的劳动力市场中,并在新的条件下,塑造出一种体制分割所导致的二元经济结构,特别体现在劳动力市场之上(李路路等,2006)。具体来说,体制内各种国有部门自成一体,包括国有企业、政府、事业单位等。这些部门通常拥有“国字头”,垄断重要发展资源,受到国家政策和政府部门的倾斜支持,成为维护国家统治和合法性的象征。就劳动力市场而言,体制内形成边界清晰的内部劳动力市场,拥有集体的共同体资源,并在制度层面对员工提供保护,可以有效地应对或规避外部经济冲击和市场化风险。其成员受到所处工作单位的庇护,工作稳定,声望高,福利好,同时具有更强的能力来应对市场经济波动。与此相反,处于体制外的企业大多属于私有或民办企业。这些企业通常产权清晰,企业决策受到市场条件影响,且对市场信号高度敏感。员工的工作环境和收入待遇受市场条件左右,在不同行业和不同时间点有极大差异和不稳定性。

通过体制分割产生的这些鲜明特点,不难认识到,体制内劳动力市场中的工作流动也有着鲜明的不同之处。对于体制内单位员工来说,优越的工作条件、待遇和抗风险的能力意味着,体制内工作单位是员工职业生涯中一个相对稳定的避风港,因此,人们不愿轻易变换工作单位。与此相对,在体制外的劳动力市场中,供求双方都受到市场机制影响:雇主对市场信号敏感,遵循效率最大化逻辑,“优胜劣汰”,对劳动力的需求随市场条件不断调整;雇员随劳动力市场的机会变化以及个体追求主动向上流动或被迫变换工作。因此,我们可以预期,体制内员工的工作流动频率要明显地低于体制外员工的工作流动。我们将此称为“体制的稳定性效应”。

(二) 体制的收入效应以上讨论的“体制的稳定性效应”意味着,体制内单位为其成员提供了更好的工作环境,因此,与体制外劳动力市场相比,体制内成员会有较低的工作流动率。我们进一步提出,体制分割不仅影响了不同的工作流动率,还为体制内外的工作流动带来不同的经济回报。具体来说,因为体制分割为那些在体制内转换工作的成员提供了进一步的收益,体制本身为工作收入带来部门溢价(Xie and Wu, 2008;孙文凯等,2016),所以,与体制相关的工作流动(体制内部流动或跨体制流动)会进一步较大幅度地带来收入的增长。

根据经济学的市场理论,在完全成熟的市场中,尽管存在市场波动,但人力资本相同的个体还是会拥有相近的收入回报,因此,分割劳动力市场的产生通常源于人力资本的分化。但在中国的经济转型过程中,单位和所有制结构带来的二元体制塑造了劳动力市场的分割,成为影响收入分配的重要集体性机制之一,自转型伊始便发挥重要作用。学者们已经注意到体制或所有制部门溢价的现象,但这些研究多集中于静态比较,只是使用调查数据来分解不同部门间的收入差距,在控制了人力资本构成后,估测不同部门或工作单位所带来的收入不平等程度(孙文凯等,2016;孙文凯、樊蓉,2017)。这类研究从整体意义上探讨了体制在劳动力市场上产生的收入差异,但这一静态分析难以令人满意。首先,收入会随个体的职业生涯的变化而变化。即使个体的工作单位不变,其收入也会随时间而变化,因此,根据截面调查收集的一次性收入信息来测量部门溢价,其信息是有限的,甚至是有问题的,因为个人收入受其他多方因素影响,这些噪音难以在截面数据中被充分控制。其次,工作流动是当前劳动力市场上影响收入变化的重要机制,而流动本身是一个动态事件。我们研究体制对劳动力市场分割带来的收入溢价,应该将劳动力市场上的工作转换事件放在分析模型中予以充分考虑。近年来出现的高质量追踪数据使得我们可以从动态角度来分析工作流动前后变化显示出的收入增量,而不仅仅是着眼于收入的静态存量。

从动态角度来看,单位中员工收入会随时间(工作经验)的变化而变化。同时,工作流动也会带来收入上的变化。如前文所述,体制内外的工作单位具有不同的人事流动逻辑和工作流动路径,不同的工作流动会进一步影响收入变化的幅度。为此,我们从动态的视角探讨劳动力市场中不同群体的前后收入变化,以便认识劳动力市场的体制分割如何影响工作流动带来的收入变化。在这里,我们特别指出以下三个考虑:首先,体制内国有部门的工资决定因素不仅受市场机制的影响,还与其他制度要素有关。体制内工作得到国家支持和政策倾斜,从业者拥有较高的收入、声望和福利,同时承担较低的市场化风险。体制的庇护使得部分员工没有激励寻求工作流动。对于这部分员工来说,体制带来的收入溢价主要体现在静态的最初收入的绝对数量上,而非职业历程中获得的收入变化上。这种溢价正是人们追求的“铁饭碗”,客观上导致了社会中热度不减的“公务员热”。第二,个体一旦发生与体制相关的工作流动,如体制内部工作转换、跨体制流动(流入或流出),这些多为向上流动的事件,因此会带来较高的收入增长。体制会通过动态的工作流动为收入增幅带来进一步的溢价。第三,与此相对,在体制外市场竞争部门工作的雇员,其收入回报一方面直接来自其个体人力资本(如教育、工作经验等)的回报,他/她可以通过劳动力市场的供需信号来及时调整转换工作以提高收入,另一方面,体制外劳动力市场与宏观市场环境密切相关,受经济波动影响大,个体可能因外生的经济环境的波及而被迫变动工作,影响甚至打断工作经验的积累和收入的稳步增加。因此,在效率逻辑主导的劳动力市场中,体制外劳动力的收入因受到工作流动影响的变化方向并不稳健,收入的增加或降低都有可能发生。以上三点意味着,局限于体制内外的工作流动者、跨体制流动者和体制内工作不流动者、体制外工作不流动者之间可能存在收入动态变化上的系统性差异。

综上所述,劳动力市场中的体制(或部门)溢价并不仅来自静态的收入差异,还会表现在随工作流动的动态过程而来的收入变化幅度上。此外,体制内员工的工作流动更可能会导致更高的收入回报。换句话说,预期的收入增长提供了体制内工作流动的驱动力。我们将其称为“体制作用于工作流动而来的收入效应”。

(三) 体制的壁垒效应与工作流动的方向体制不仅为其成员提供了稳定性效应和收入效应,还提供了一个坚固的壁垒与体制外的劳动力市场隔离,特别是阻止体制外群体流入体制。在经济转型初期,工作流动的方向大多是单一的,即由传统的国家统分统配的单位流入市场化机构,部分原因是体制内单位僵硬的工资等级制度所致。相比之下,新兴的市场竞争部门拥有更高的经济效益和人力资本回报,差异性的收入回报吸引了一批国有单位员工流动到体制外,这一现象被称为“下海”(Wu and Xie, 2003)。这一趋势的另一动力来自国家推动的企事业单位转制。20世纪90年代,“抓大放小”的国企产权改革迫使国有单位的一些职工承担政策的负面后果而不得不更换工作单位,如下岗再就业。

20世纪90年代末,市场经济逐步确立后的体制表现出鲜明的二元分割特点:一方面,相对自由流动的劳动力市场应运而生,另一方面,涉及重大发展战略的经济项目和国有企业仍然保留在体制内,并得到国家政策和行政力量的保护支持。在随后的演变过程中,国有部门的就业优势日益明显,人们更有意愿进入体制内享受国有部门带来的各种福利。

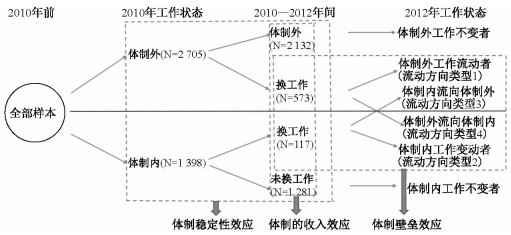

在当前的劳动力市场中,工作流动的方向不再是单一的由体制内流向体制外,而是表现为不同的流动方向或路径,具体可划分为以下四种类型(见图 1右侧中间部分):(1)体制外的劳动力在体制外的不同单位间流动。这个流动群体是一个“混合体”,既有根据自身人力资本和把握机会向上流动的个体,也包括人力资本较差的群体,他们易受经济波动影响而不得不频繁换工作。(2)体制内的工作转换。这个群体通常是经组织安排而工作流动的,他们只是在体制内单位间流动,依然享受体制内的各种福利待遇,紧握“铁饭碗”。他们是地位稳固的既得利益者。(3)体制内流向体制外。这部分群体曾被称为“下海”的“弄潮儿”,他们放弃较为安稳的体制内工作,进入市场化浪潮中以期通过市场机制来获得更高的回报,这一群体通常拥有较高的人力资本,抓住市场机遇,自主选择工作流动,高经济收益是他们预期的工作流动目标。(4)体制外流入体制内。这部分群体通常是拥有较高社会经济地位和人力资本的市场中的“精英”,通过体制内行政企事业单位等向非国有部门“招贤”等渠道,被吸纳进体制。这类工作流动多属于积极的向上流动。这四种工作流动类型有不同的方向和性质,给参与者带来不同的生活机遇。

|

图 1 基于CFPS两期数据构建的2010-2012年动态工作流动过程 |

以上四种工作流动路径在劳动力市场上不是均匀分布的,而是为特定的体制结构所塑造的。以体制外进入体制内的工作流动路径为例,体制内外的就业机会结构大为不同,体制内部门就业岗位在整个劳动力市场中的比例远低于市场竞争部门,因此,体制内外就业难易程度不同,人们经过更激烈的竞争才能进入体制获得“铁饭碗”。体制成为一个无形的门槛阻碍跨体制流动,特别是由体制外到体制内的流动(李路路等,2016)。劳动力市场中的工作流动主要集中于所属领域之内,即体制内劳动力市场中的工作流动主要发生在体制内各单位之间,而体制外劳动力市场的工作流动主要发生在体制外的组织之间。体制外的劳动力流动极少有机会进入体制内的劳动力市场。我们将这种体制内外间,特别是由外入内的巨大阻碍和排斥称为“体制的壁垒效应”。

总结来说,体制因素之所以能分割现有的劳动力市场,对社会行动者产生工作流动发生机会、收入变化和流动方向三方面的系统性影响,主要是基于政治制度下国家对所有制结构和产权安排的特殊性要求,是国家权力运作产生的后果。渐进式的市场转型过程虽然逐步将市场要素纳入生产和消费过程,从无到有地建立了劳动力市场,个体也可以在劳动力市场中自由流动,但从结构上看,处于优势地位的社会群体仍然会为维持自身优势而采取各种社会封闭(social closure)策略,体制带来的“壁垒效应”则是这种封闭策略的具体展现。也正是因为严格控制外部群体的流入,现有体制内群体才可以在再分配过程中维持整体上的资源优势,进一步表现出体制内的稳定效应和体制与工作流动相结合带来的收入溢价。

三、基于数据建构工作流动的动态过程 (一) 数据和变量本研究所用数据来自北京大学社会科学调查中心中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,简称CFPS)的2010年基线数据和2012年追踪数据。CFPS是一项全国性、综合性、追踪性的社会调查项目。在实施上,CFPS采取多阶段、内隐分层、与人口规模成比例的抽样方法,覆盖全国25省,具有全国代表性(谢宇等,2014)。在调查内容上,CFPS涵盖了受访者的基本信息和丰富的工作信息。我们对比2010年的基线调查和2012年的追访调查两期数据,可以动态捕捉到被访者在两期数据中的工作流动情况。本文的研究对象为2010年时介于16—65岁,从事非农工作的劳动人口。经过数据清理,最终得到样本4 103个。

我们利用CFPS 2010和CFPS 2012两期数据中工作模块的丰富信息,首先构建本研究所关注的核心变量:通过对比2010年与2012年的主要工作内容,判断受访者在两年间是否发生工作流动,1构建工作流动变量(0/1,“流动”=1);根据受访者在两次调查中主要工作的工作单位信息,我们将“国家机关、政府和事业单位、国有企业”归为“体制内”,将“私营或外资企业、个体工商户、其他等”归为“体制外”,由此构建2010年和2012年的体制变量(0/1,“体制内”=1);根据两年间收入变化计算出收入增长率,并根据各省、分城乡的CPI指数按2012价格加以调整。另外,统计模型中的控制变量包括性别(“男性”=1)、2010年时的年龄、2010年时的户籍(“城镇”=1)、2010年及以前完成的受教育年限、2010年时该份工作的工龄及其平方、党员身份(“党员”=1)、12岁时的户籍(“农村”=1)、父母受教育年限(两者取高)、2010年职业ISEI。表 1展示的是各个变量的描述性统计结果。

| 表 1 变量的描述性统 |

表 1中主要变量的描述性统计显示,2010年在体制内外不同环境下从业的人群在各个统计指标上均有显著差异(性别分布除外),表明体制分割下的两类人群本身存在严重的选择性,而这种选择性会影响个体随后在劳动市场中的工作流动行为。在下面分析中,我们将使用不同的因果推断策略来处理这种选择性偏误。

(二) 工作流动的动态过程与体制的三种效应不同于以往研究将工作转换作为事件的静态结果,本研究关注体制内外二元劳动力市场中个体的动态工作流动过程。图 1展示了CFPS 2010和CFPS 2012两期数据背后的工作流(workflow)。CFPS 2010提供了当期样本中劳动力在2010年所处的静态工作状态(snapshot),劳动人口被分割在体制内外不同的劳动力市场结构中,这是我们分析工作流动过程的起点。

与2010年的工作状态相比较,CFPS 2012年的追踪数据提供了个体在2012年的劳动力市场中的静态工作状态,这是工作流动过程的终点状态。2010 —2012年间,部分劳动力经历了体制内外的工作流动或跨体制流动,另一部分劳动力则待在原工作单位未有变化。经过这一动态过程,在2012年,样本中起始状态的两个群体(体制内和体制外)根据各自经历而转化成为六类人群:体制外工作不变者、体制外的工作流动者、体制外流向体制内的个体、体制内工作不变者、体制内流向体制外的个体和体制内部工作变动者(见图 1右侧)。通过CFPS追踪性数据,我们完整刻画了两期数据间劳动力市场中体制分割下的工作流动的动态变化过程。

图 1所示的工作流动过程图可以清晰地展示我们的研究思路。首先是“体制稳定性效应”(第一个虚线框),研究问题是:2010年处在体制内外的劳动力在2010—2012年是否发生过工作转换?第二是“体制的收入效应”(第二个虚线框),研究问题是:发生工作流动与否而带来的收入变化在体制内外是否存在显著性差异?最后是“体制壁垒效应”(第三个虚线框),研究问题是:在发生工作流动的人群中,是否有系统性的证据表明,体制外的群体更难以流入体制内。

接下来,我们将建构验证体制三种效应的实证策略,并展示数据分析的结果。

四、实证策略与分析结果基于CFPS 2010和CFPS 2012两期数据,我们展示了体制分割下的劳动力市场中工作流动的动态过程。本部分将就体制对工作流动的三种效应分别建构相应的实证策略,同时在各个实证策略中分别展现倾向值匹配前后的数据结果,2验证体制对工作流动是否发生、对工作流动带来的收入变化和对工作流动发生后的流入方向的具体效应。

(一) 体制稳定性效应的实证策略体制对劳动力市场的分割首先影响工作流动的发生机会,即体制内与体制外的劳动力换工作的概率存在差异,这是体制稳定性效应。然而,从表 1中变量的描述性统计可以发现,最初处于体制内外的二元劳动力市场中的个体特征存在显著的系统性差异,体制内的就业人口的社会经济特征和人口结构特征明显处于优势地位。换言之,2010年体制内和体制外的劳动力构成具有选择性,属于两种不同的人群,这种选择性差异本身会对是否进行工作流动产生影响,造成估计上的偏误。验证“体制稳定性效应”的实证策略重点是处理样本最初在体制内和体制外分布的选择性偏误。我们使用的方法是倾向值匹配,获得平衡的样本后再对工作流动发生机会进行估计。

倾向值匹配是进行因果推断的重要方法和实证策略之一(Rosenbaum,1987;Rubin,2006;Angrist and Pischke, 2008),通过对干预组和控制组进行估计,获得平均干预效应(Average Treatment Effect,ATE)、干预组平均效应(Average Treatment Effect on the Treated,ATT)和控制组平均效应(Average Treatment Effect on the Untreated,ATU)。分组干预效果的估计存在一个严重的问题——样本选择性,即样本在干预组与控制组的分配并不是随机的,实际分配过程往往要遵循一定的标准。为避免样本选择性造成的内生性,影响干预效应的效果评估,通过罗森鲍姆(Rosenbaum)和鲁宾(Rubin)创立的“倾向值匹配”方法,将控制组和干预组中接受干预的倾向性相同的个体进行比较,以获得实施干预措施带来的干预效应(treatment effect)(Rosenbaum,1987)。倾向值匹配方法能够应用于因果推断是基于“可忽略性假设”(Ignorability assumption/Unconfoundedness assumption/Selection on observables assumption)(Brand and Xie, 2010),即在控制可观测的协变量之后,潜在干预效应与是否接受干预本身不相关。基于可忽略性假设,在尽可能地控制可观察到的劳动力人口的社会经济特征和人力资本情况这些协变量之后,我们假定个体“是否发生工作流动”这一事件与“是否处于体制内工作”这一干预本身无关。此假定满足的条件下,我们可以使用倾向值匹配的方法解决样本分布在体制内外的选择性偏误。

具体实证策略为,首先通过Logit模型,将“2010年的工作是否属于体制内”这一状态(Z)作为因变量,将观察到的劳动力人口的社会经济特征、人力资本情况作为自变量(X),计算不同状态的倾向值分数,即个体接受某种干预的概率,即psi=P(Zi=1|Xi);采用“最近邻居匹配方法”(Nearest neighbor method)对倾向值相近的个体进行1:1的匹配,获得匹配后平衡的样本,处理“工作流动”这一事件发生前的样本选择性偏误。其次,使用匹配后样本,计算工作流动在体制内外分布的比例及工作流动的发生几率比(odds ratio),并进行统计检验(Powers and Xie, 2008)。

表 2展示的是倾向值匹配前后体制内外工作流动发生机会的差异,其中第一列数据展示全部样本中发生工作流动的比例。从数据中可以得到,在匹配前的全部4 103个样本中,2010年有2 705人在体制外的劳动力市场部门工作,有1 398人在体制内就业,体制内国有部门在2010—2012年发生工作流动的劳动力占比为8.37%,远远低于体制外的市场竞争部门的工作流动发生比例(21.18%)。因此,不控制任何条件下的体制内外工作流动的粗对数发生几率比为-1.079。

| 表 2 倾向值匹配前后体制内外工作流动发生机会差 |

然而,由于最初是否在体制内的人群本身具有选择性,这种选择性可能会进一步影响之后是否发生工作流动,因此,我们通过Logit模型计算了2010年在体制内的概率,控制变量为性别、2010年时的年龄、2010年时的户籍、2010年及以前完成的受教育年限、2010年时该份工作的工龄及其平方、党员身份、12岁时的户籍、父母受教育年限、2010年职业ISEI,并进行1:1的倾向值匹配,经过平衡性检验,匹配后样本(体制内外各为1 398人)在2010年前的个体特征上无显著性差异,即匹配后样本中流动和非流动的两组人群在可观察的变量上相似。

使用匹配后样本2 796人,我们重新计算了分割在体制内外的劳动力市场中工作流动发生的比例,如表 2的第二列数据结果所示, 与体制内8.37%的工作流动比例相比,体制外的市场竞争部门中2010—2012年工作流动的发生比例为17.6%。在处理选择性偏误之后,两组工作流动的发生比例差别有所降低,此时体制内与体制外的净对数工作流动发生几率比为-0.849,即处于体制内的劳动力转换工作与不换工作的比例是处在体制外的劳动力群体的43 %(e-0.849),统计意义显著。由此可见,体制确实将当前的劳动力市场进行二元分割,并在体制内构造了内部劳动力市场的组织结构,为内部成员提供稳定的庇护,影响工作流动的发生。

(二) 体制的收入效应的实证策略工作流动一般会带来个体在收入上的变化,而体制对劳动力市场的分割进一步影响工作流动带来的收入变化的幅度(即体制的动态溢价部分),这是体制的收入效应。根据工作流动的动态视角进行分析,区分是否发生工作流动的收入变化在体制内外部门的系统性差异,本质上是一个三重差分过程。需要注意的是,此时样本存在两个选择性的过程:首先,最初状态“是否在体制内”的群体存在系统性偏误;其次,在两期之间“是否发生过工作流动”存在选择性偏误。要想获得体制和工作流动带来的净收入增长率,就需要处理每个过程的样本选择性偏误。为保证样本量,我们使用倾向值匹配和Inverse Probability of Treatment Weighting (以下简称IPTW)相结合的方法进行控制,解决选择性问题。不同于匹配的原理,IPTW方法首先由罗森鲍姆提出,是一种以模型为基础的直接标准化方法,属于边际结构模型(Marginal Structure Model)(Robins, et al., 2000)。IPTW依然基于倾向值相等或近似相等的干预组与非干预组内个体的干预前协变量分布一致的原则,通过将倾向值做逆运算,作为个体所附带的权重,构造一个虚拟样本。此时,个体干预前各个特征变量独立于干预处理的分配,干预效应可以通过组间结果直接进行比较获得。使用倾向值匹配和IPTW等方法处理多重选择性偏误以获得平均干预效应,是在“可忽略性假设”的基础上假定满足“序次可忽略性”(Sequential Ignorability),即在控制可观测的协变量之后,潜在的前干预效应(pre-treatment effect)与是否接受这一前干预本身不相关;在控制可观测的协变量和前干预变量之后,潜在的后干预效应(post-treatment effect)与是否接受这一后干预本身不相关(Imai, et al., 2010;Ten Have and Joffe, 2012)。基于序次可忽略性假设,在尽可能控制可观察到的劳动力人口的社会经济特征和人力资本情况这些协变量之后,我们假定个体“是否发生工作流动”这一事件与“是否处于体制内工作”这一前干预本身无关;在尽可能地控制了可观察到的劳动力人口的社会经济特征和人力资本情况及“是否处于体制内工作”这些变量后,假定收入变化情况与“是否发生工作流动”这一后干预本身无关。此序次可忽略性假定满足的条件下,我们可以使用倾向值匹配和IPTW相结合的方法处理样本分布在体制内外及是否选择换工作的先后两次选择性偏误。

具体的实证策略为,首先,使用基于“2010年是否在体制内”进行倾向值1:1匹配后的平衡样本,这是处理样本的第一个选择性偏误。再根据“是否发生过工作流动”(p1)计算倾向值,使用IPTW方法计算逆概率权重:

| $ {\rm{w}} = \frac{1}{{{{\rm{X}}_1}*{{\rm{p}}_1} + \left({1 - {{\rm{X}}_1}} \right)*\left({1 - {{\rm{p}}_1}} \right)}} $ |

其中,X1为“是否发生工作流动”(“流动”=1),p1为对应的通过Logit模型计算的概率,这是处理样本存在的第二个选择性问题。其次,使用此时加权后的匹配样本,计算收入增长率(D)在是否发生工作流动(DID)和体制内外(DDD)的结构性差异,进行系统性比较。

表 3展示的是体制分割为劳动力市场中工作流动和不流动群体带来的收入变化的差异。第一到三列数据展示的是不控制任何条件下的体制内外劳动者在两年内的粗收入增长率,其中收入增长率为对数值,这是第一重差分结果,也是我们在前文介绍“数据和变量”时构造出来的结果变量之一。在不考虑任何选择性偏误的情况下,体制带来的收入效应的大小存在以下特点:首先,无论体制内外,不换工作的人群的收入增长幅度整体上远远低于发生工作流动的人群,体制外的工作流动群体的增长幅度为0.574,比体制外的工作不流动群体的收入增幅高出0.261,体制内的工作流动群体较不流动群体的收入增幅高出0.459,这是第二重差分结果;其次,如果比较体制内外的差异,体制内为工作流动带来的收入增幅比体制外的市场竞争部门高出0.198,这是第三重差分结果。在没有进行控制的情况下得到的收入增长率,体制带来明显的溢价,而体制与工作流动的结合则会为劳动者带来更高的收入增加。

| 表 3 倾向值匹配 & IPTW加权前后体制内外是否工作流动带来的收入变化差异(三重差分) |

我们进而使用倾向值匹配和IPTW加权方法,控制两期数据之间展现的动态工作流动过程中可观察到的偏误,获得劳动力群体在两年间的净收入增长状况,用来进行效应大小的比较(参见表 3第四到五列数据结果)。从总体趋势看,匹配前后显示的净收入增长幅度与粗幅度一致,即体制内群体发生工作流动后带来的收入增长最多(0.669),比体制内没有换工作的人群的收入增幅高出0.532;同理,在体制外的劳动力市场中,工作转换者比未流动者的收入增幅高出0.358,进一步看,作为差异的差异,体制内的情况比体制外高出0.174。在处理选择性问题后,收入增长的具体效应,或者说体制与工作流动带来的收入溢价在数量上发生变化。与粗收入增长率相比,体制内和体制外没换工作的群体收入增幅均有较大幅度降低,而体制与工作流动相结合带来的收入溢价仍处于较高水平。

由此可见,仅看体制分割带来的劳动力市场中两类部门结构的静态的收入差距,体制内的收入在基数上会高于体制外群体,这是许多学者经过实证研究后得到的结论(Wu,2002;邢春冰,2007;Xie, et al., 2009;孙文凯等,2016),但从收入变化的动态角度看,体制带来的收入溢价通过与体制相关的工作流动表现出来,体制内部的工作流动会带来极高幅度的收入增长,在处理样本选择性之后结论依然十分稳健。

(三) 体制壁垒效应的实证策略体制对劳动力市场进行分割,为体制内成员带来稳定的工作和更高的收入增长,同时还影响工作流动的方向,即一旦发生了工作流动,在换工作的人群中,体制内部的工作转换和体制外群体流进体制内的工作转换的发生概率存在差异,这是体制构造的隔离排斥性壁垒。此时,我们的研究对象为2010—2012年间发生工作流动的劳动力群体,因为未换工作的群体谈不上进一步对其流动方向的讨论。与上一小节存在的问题相似,由于最初分布在体制内外的状态,换工作群体中仍然存在是否换工作的选择可能,进而影响流动的终点方向。同样,根据序次可忽略性假定,在尽可能地控制了可观察到的劳动力人口的社会经济特征和人力资本情况这些协变量之后,我们假定个体“是否发生工作流动”这一事件与“是否处于体制内工作”这一前干预本身无关。在控制了可观察到的劳动力人口的社会经济特征和人力资本情况及“是否处于体制内工作”这些变量后,劳动力人口“是否流进体制内”这一事件与“是否发生工作流动”这一后干预无关。在此假定满足的条件下,我们可以使用倾向值匹配的方法仅对换工作人群进行分析。

对此,我们采取的具体实证策略为,首先,将研究对象集中在2010 —2012年发生过工作流动的人群。与验证体制稳定性效应的方法类似,以“2010年的工作是否属于体制内”作为因变量,将劳动力的人口、社会经济特征控制变量纳入倾向值计算过程,使用Logit模型获得个体发生工作流动的倾向性并通过1:1匹配得到平衡的样本,解决发生工作流动的劳动力人口中的选择性问题。其次,此时工作流动方向的终点即为“2012年是否在体制内”,通过使用匹配后样本计算2012年体制内外的换工作者的比例,我们可以验证体制是否形成一种进入壁垒,阻止体制外群体流入其中。

基于此实证策略,表 4展示的是验证体制对工作流动方向影响的数据结果。匹配前的研究对象为2010—2012年发生过工作流动的690人。体制外劳动力市场中的换工作者大部分局限在所处部门内部,占91.45%,仅有8.55%在2012年从体制外流入体制内。体制内的换工作者则流动方向较为平均,有54.7%的人一旦选择换工作便流出了体制外,同时有45.3%的人依然握住“铁饭碗”,是在体制内部进行工作流动(详见表 4第一列数据)。

| 表 4 倾向值匹配前后工作流动发生方向的分布差异 |

在展示了粗工作流动方向占比之后,我们在所有工作转换者中依据最初是否在体制内进行1:1的倾向值匹配,处理是否发生工作流动背后的选择性问题,所使用控制变量为性别、2010年的年龄、2010年的户籍、2010年及以前完成的受教育年限、2010年该份工作的工龄及其平方、党员身份、12岁时的户籍、父母受教育年限、2010年职业ISEI。匹配后样本在各个控制变量上无显著性差异。表 4第二列数字展示的是匹配后工作流动发生方向的分布比例,样本数为234,其中体制外的换工作者中有11.97%流进体制内,比匹配前比例有所提高,这主要是由于通过匹配的过程将市场竞争部门中一部分容易经历工作流动的低社会经济地位群体筛选掉,增强了控制组与干预组的可比性。即便如此,“体制壁垒效应”依然十分显著,体制内的工作转换者是否流入体制内的几率是处在体制外的市场竞争部门的换工作者的6倍(e1.807=6.09),换言之,体制外群体很难流动到体制内的工作岗位上去。体制构建了一个牢固的壁垒,体制外部的人被限制在外,难以跨越边界清晰的门槛进入体制。相反,体制内的劳动力则是既得制度获益者,他们一旦发生工作流动,既有可能在体制内部换工作,也有可能选择“下海”流到体制外,拥有更高的自主选择权。

五、结论与讨论采用动态的工作流动视角,使用CFPS 2010和CFPS2012两期数据,并运用倾向值匹配、IPTW和差分方法,本文系统探讨了劳动力市场中的体制带来的二元结构分割对工作流动的影响。我们提出,在后市场转型时期,体制将劳动力市场分割为两种运行逻辑,这是影响劳动力市场工作流动机会结构安排和制度化不平等重要的集体性因素,会对工作流动产生三方面效应:稳定性效应,提供内部庇护,降低体制内的工作流动率;收入效应,为与体制有关的工作流动带来更高的收入增长溢价;壁垒效应,构建进入障碍,阻碍和排斥外部群体流进体制内。

首先,体制将劳动力市分割成边界清晰的二元市场结构,体制内成员受到本单位庇护,不易发生工作流动。不同于计划经济时代城镇统分统配的用工制度,整个市场转型过程就是市场要素不断进入和劳动力市场逐渐形成的过程。然而,传统的单位体制整体式微的同时,体制继承了单位制的部分作用,成为当前劳动力市场中的重要制度安排。体制内部虽然按照市场竞争原则进行招聘录用,但体制本身仍然带来巨大附加福利。体制内工作被认为是“铁饭碗”,受到政策支持和资源倾斜,拥有较高的声望、收入、福利和稳定性。体制内形成内部劳动力市场提供对内部成员的保护,体制内群体的职业生涯主要稳定于单位内部组织结构中,受外部经济波动的影响小,不易发生工作单位转换。市场机制引导的效率逻辑对体制内劳动力市场的作用并不彻底,单位制度提供内部庇护的滞留效应依然存在,体制成为一把巨大的“保护伞”,避免其共同体内部成员受到外部经济冲击。

其次,体制通过工作流动带来收入增长的部门溢价。进行与体制内相关的工作流动,个体获得最高的收入增长。从动态的视角进行分析,无论工作是否发生变动,两年间个体的收入一般都会发生变化。我们用收入增长率来衡量这一变化的幅度。体制与工作流动相结合会进一步影响这一幅度的大小,带来动态的收入效应。在当前的劳动力市场中,不发生工作流动和体制外的工作流动群体的收入增长率远远低于体制内部的工作转换群体。工作流动本身带来收入增加,而体制为工作流动带来更高的收入增幅。由此可见,与体制内有关的工作转换主要是收入上的向上流动,而体制外部则是积极主动的工作流动和消极被动的换工作同时存在。

第三,体制为劳动力市场建构了坚固的壁垒,跨体制流动、特别是体制外进入体制的工作流动不易发生。在市场转型初期,市场部门拥有更高的人力资本回报,因此,部分体制内国有部门从业者选择“下海”进入体制外的市场竞争中以期获得更高的经济收益。随着市场化转型的深入,市场要素逐渐进入到体制内劳动力市场中,提高体制内人力资本回报的同时还附加了制度安排带来的各种福利,体制内工作拥有更高的吸引力。一方面,这使得体制内部的既得利益者不愿流出,另一方面,体制外的就业者更难流进体制。体制外工作者的流动多限于体制外部,而外部市场竞争部门的流动则更容易受到外部经济环境影响,因此混合了主动选择的工作转换和受到波动影响的被迫流动。体制形成一个巨大坚固的进入壁垒,主要影响外部群体进入体制的工作岗位中。

注释:

综上所述,我们认为,体制已成为当前劳动力市场中影响工作流动的机会结构和经济回报不平等的重要集体性机制,是我们理解中国社会整体分层状况的重要切入点。通过采用动态视角,利用追踪数据和构建严谨的实证策略,本研究系统地检验了体制对劳动力市场的二元分割及其对工作流动产生的影响,为后转型时期劳动力市场的运行逻辑提供了系统的分析和解释,有助于进一步分析社会整体的代内流动情况并深刻理解流动对个体和社会的意义,弥补了以往文献仅仅关注体制的静态作用而忽略其动态影响的研究空白。当然,本文也存在一定的不足。首先,我们无法控制未被观测到的变量,可能会影响解释效力的大小,但不会改变整体效应方向及相关结论;其次,我们没有考虑2010 —2012年协变量(如教育等)可能发生的变化,考虑到仅有极少数人群会发生这类变化,本研究的总体结论不会改变;第三,CFPS 2012的追访率为88.8%(谢宇等,2014),即我们的研究损失掉10%左右的基线样本,但我们认为这部分样本并不存在系统性偏误。希望后续研究可以利用其他高质量数据库进行检验和修正。

1.本研究主要关注工作流动在体制结构上的系统差异,工作流动的分类可以有多个维度,但本研究的因变量是任何工作流动,即不区分更换雇主或工作单位的流动与单位内部流动以及职业变化等的流动。

2.倾向值匹配过程的具体数据结果暂不展示,读者如有兴趣可联系本文通讯作者。

边燕杰, 张文宏. 2001. 经济体制、社会网络与职业流动[J]. 中国社会科学(2): 77-89. |

李路路, 边燕杰, 李煜, 郝大海. 2006. 结构壁垒、体制转型与地位资源含量[J]. 中国社会科学(5): 100-109. |

李路路, 朱斌, 王煜. 2016. 市场转型、劳动力市场分割与工作组织流动[J]. 中国社会科学(9): 126-145. |

刘平, 王汉生, 张笑会. 2008. 变动的单位制与体制内的分化——以限制介入性大型国有企业为例[J]. 社会学研究(3): 56-78. |

孙文凯, 樊蓉. 2017. 重估中国近年体制内工资溢价——基于CFPS数据的实证分析[J]. 经济学动态(5): 89-101. |

孙文凯, 王晶, 李虹. 2016. 中国近年体制内工资溢价趋势——来自中国社会综合调查(CGSS)数据的证据[J]. 劳动经济研究(4): 89-90. |

吴愈晓. 2011. 劳动力市场分割、职业流动与城市劳动者经济地位获得的二元路径模式[J]. 中国社会科学(1): 119-137. |

谢宇. 2010. 认识中国的不平等[J]. 社会, 30(3): 1-20. |

谢宇, 胡婧炜, 张春泥. 2014. 中国家庭追踪调查:理念与实践[J]. 社会, 34(2): 1-32. |

邢春冰. 2007. 经济转型与不同所有制部门的工资决定——从下海到下岗[J]. 管理世界(6): 23-37. |

Angrist Joshua D., Jörn-Steffen Pischke. 2008. Mostly Harmless Econometrics:An Empiricist's Companion. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

Bian Yanjie. 2002. "Chinese Social Stratification and Social Mobility." Annual Review of Sociology, 28(1): 91-116. DOI:10.1146/annurev.soc.28.110601.140823 |

Bian Yanjie, Logan John R. 1996. "Market Transition and the Persistence of Power:The Changing Stratification System in Urban China." American Sociological Review, 61(5): 739-758. DOI:10.2307/2096451 |

Brand Jennie E., Yu Xie. 2010. "Who Benefits Most from College? Evidence for Negative Selection in Heterogeneous Economic Returns to Higher Education." American Sociological Review, 75(2): 273-302. DOI:10.1177/0003122410363567 |

Imai Kosuke, Luke Keele, Dustin Tingley. 2010. "A General Approach to Causal Mediation Analysis." Psychological Methods, 15(4): 309-334. DOI:10.1037/a0020761 |

Li Bobai, Andrew Walder. 2001. "Career Advancement as Party Patronage:Sponsored Mobility into the Chinese Administrative Elite, 1949-1996." American Journal of Sociology, 106(5): 1371-1408. DOI:10.1086/320816 |

Meng Xin. 2012. "Labor Market Outcomes and Reforms in China." Journal of Economic Perspectives, 26(4): 75-102. DOI:10.1257/jep.26.4.75 |

Meng Xin, Kidd Michael P. 1997. "Labor Market Reform and the Changing Structure of Wage Determination in China's State Sector During the 1980s." Journal of Comparative Economics, 25(3): 403-421. DOI:10.1006/jcec.1997.1481 |

Nee Victor. 1989. "A Theory of Market Transition:From Redistribution to Markets in State Socialism." American Sociological Review, 54(5): 663-681. DOI:10.2307/2117747 |

Nee Victor. 1991. "Social Inequalities in Reforming State Socialism:Between Redistribution and Markets." American Sociological Review, 56(3): 267-282. DOI:10.2307/2096103 |

Powers Daniel A., Yu Xie. 2008. Statistical Methods for Categorical Data Analysis. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Ltd.

|

Robins James M., Hernán Miguel A., Babette Brumback. 2000. "Marginal Structural Models and Causal Inference in Epidemiology." Epidemiology, 11(5): 550-560. DOI:10.1097/00001648-200009000-00011 |

Rosenbaum Paul R. 1987. "Model-Based Direct Adjustment." Journal of the American Statistical Association, 82(398): 387-394. DOI:10.1080/01621459.1987.10478441 |

Rubin Donald B. 2006. Matched Sampling for Causal Effects. Cambridage, UK: Cambridge University Press.

|

Ten Have Thomas R., Joffe Marshall M. 2012. "A Review of Causal Estimation of Effects in Mediation Analyses." Statistical Methods in Medical Research, 21(1): 77-107. DOI:10.1177/0962280210391076 |

Wang Jia, Yu Xie. 2015. "Feeling Good about the Iron Rice Bowl:Economic Sector and Happiness in Post-Reform Urban China." Social Science Research(53): 203-217. |

Wu Xiaogang. 2002. "Work Units, Income Inequality:The Effect of Market Transition in Urban China." Social Forces, 80(3): 1069-1099. DOI:10.1353/sof.2002.0013 |

Wu Xiaogang, Yu Xie. 2003. "Does the Market Pay off? Earnings Returns to Education in Urban China." American Sociological Review, 68(3): 425-442. DOI:10.2307/1519731 |

Xie Yu, Qing Lai, Xiaogang Wu. 2009. "Danwei and Social Inequality in Contemporary Urban China." Research in the Sociology of Work(19): 283-306. |

Xie Yu, Xiaogang Wu. 2008. "Danwei Profitability and Earnings Inequality in Urban China." China Quarterly(195): 558-581. |

Zhou, Xiang and Yu Xie. 2017. "Market Transition, Industrialization, and Social Mobility Trends in Post-Revolution China." Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2905459 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2905459.

|

Zhou Xueguang, Phyllis Moen. 2001. "Explaining Life Chances in China's Economic Transformation:A Life Course Approach." Social Science Research, 30(4): 552-577. DOI:10.1006/ssre.2001.0707 |

Zhou Xueguang, Tuma Nancy B., Phyllis Moen. 1997. "Institutional Change and Job-Shift Patterns in Urban China, 1949 to 1994." American Sociological Review, 62(3): 339-365. DOI:10.2307/2657310 |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39