清水岩是清水祖师驻锡地。清水祖师(公元1037—1101年)原名陈荣祖,福建永春人,生于儒学世家,自幼落发为僧,法号普足。1083年安溪大旱,蓬莱(今安溪县蓬莱镇)乡人请祖师前来祈雨,后又捐出山林请他驻锡,并在半山腰修建清水岩寺。祖师圆寂后先后四次得到朝廷敕封。清水祖师迎春巡境习俗据说早在宋代就已形成,此后仪式的基本框架得到因袭。明清起,清水祖师信仰在闽南地区的“分香”(即派下寺庙)不可胜数;此间,也有不少安溪人移居台湾、东南亚等地,这一信仰也作为移民的保护神传到海外(清水岩志编纂委员会,2011:12-14)。

2014年,在参与一项有关福建安溪铁观音人文关系的考察项目时(王铭铭、罗杨等,2014:47-77),笔者注意到清水岩寺筑于半山的地理位置,表明当地人对山与庙的关系具有某种特定的认识。2015年春节期间,笔者再度赴安溪县调查,在蓬莱镇一地,围绕清水祖师下岩迎春巡境仪式,展开实地考察研究。平日里,蓬莱镇街上人烟稀少,青壮年在外打工,偶见一些老人、妇女在自家田里劳作,即使有事需要上清水岩求拜祖师,也是个人的宗教行为。但每年正月祖师下山巡境的三天里,面积仅122平方公里的蓬莱镇挤满外出归来的本地人和来自全球的十几万香客。这次调查之后,笔者又多次回访清水岩,就相关问题做补充访谈。在本文中,笔者将报告在调查中得到的若干认识,并基于这些认识,对所考察现象构成的意义图景进行社会人类学式的呈现。

清水岩现存如下四本“岩志”:(1)清光绪十四年(1888年)郡人杨浚撰《清水岩志略》;(2)1926年,清水岩所在的崇善里里长陈家珍重修《清水岩志》;(3)1989年,蓬莱镇刘坤贞等人在搜集整理清水岩旧志基础上编成《清水岩志》,由泉州市文物管理委员会列入《泉州文物志》(清水岩志编纂委员会,2011);(4)2011年,安溪县政府组织编纂新版《清水岩志》,并由中国文化出版社出版发行(清水岩志编纂委员会,2011)。

20世纪八九十年代以来,随着“民间宗教”在福建的复兴,出现了大批研究清水祖师信俗的成果。海外汉学研究中,如丁荷生(Dean, 1993)的《中国东南的道教仪式与民间信仰》(Taoist Rituals and Popular Cults in Southeast China),基于其20世纪80年代在安溪的田野调查,专章介绍了当时清水祖师信仰的面貌。国内,陈国强、陈育伦(1999)主编的《闽台清水祖师文化研究文集》,刘家军、谢庆云(2013)主编的《清水祖师文化研究》,以及谢庆云、刘家军(2016)主编的《清水润生:第八届海峡论坛清水祖师文化论集》等全面汇集了海内外学者的研究成果。福建师范大学罗臻辉(2010)硕士论文《历史文化地理视野下的清水祖师信仰研究——以庙宇为中心》、华侨大学李松堡(2013)硕士论文《清水祖师信仰之祭祀礼仪研究》,则为清水祖师研究的两部专门性文献。2005年,安溪成立“清水祖师文化研究会”,每年出版两期《清水祖师文化研究》,也收录了不少相关著述。此外,其他刊物和论著中也可散见一些论述。

既有研究主要从四方面展开:(1)清水祖师信俗的历史与文化,如祖师生平、传说和感应故事,祖师精神和信仰认同等;(2)清水岩宗教性质的考辨,如这个“教”的佛教或道教属性问题;(3)清水祖师海内外分炉情况研究,如清水祖师信仰在闽、台、东南亚的传播和分布;(4)清水祖师信俗的民间信仰身份及其与地方和国家的关系。

关于清水祖师迎春巡境活动,学界的专门性研究相对较少。2011年版的《清水岩志》中收录了陈育伦、林拓(2011:482-487)所撰《从迎春绕境习俗看清水祖师信仰的历史文化意蕴》一文,文章从该习俗展现出的独特地域结构和社会组织探究了它的深厚历史性和地方性。可以发现,“共同体的认同”这一角度似乎是既有研究的共同关注点。除了陈、林一文,罗臻辉(2010)、李松堡(2013)的学位论文也从这一角度对迎春巡境习俗进行了分析。在梳理所获材料过程中,笔者从既有研究中得到不少启发。然而,笔者相信,学界为清水祖师信仰和仪式提供的历史、宗教、地理分布和社会学的分析,尚待落实为集中的民族志个案研究,而要实现这一目的,需要超越“共同体认同说”的局限,拓宽视野,对区域内部组织和社会形态学(social morphology)意义上的外部关系(毛[莫]斯,2003;王铭铭、文玉杓等,2013:117-122)进行考察。

本文主要考察清水祖师所在的清水岩与祖师下岩巡境的三个庵堂1构成的祭祀区域,将岩上、岩下围绕祖师信仰举行的一系列仪式视作一个整体,借之理解清水岩之于岩下三个庵堂的神圣性内涵的仪式生成。在笔者看来,如果说庵堂代表的是其所包含的村落和家族“社区”,那么,也可以说,这些“社区”构成了某种初级社会实体;如果可以把这个社会实体界定为“人间社会”(王铭铭,2016:98-120),那么,也必须认识到,这个“社会”并不是自足的,而是依托于位居岩上的“神”和上下之间的“物”而形成和运转的。这也就是说,本研究虽是一项经验研究,但它将有理论的特殊说明价值。至今,受狭义社会观的制约,对汉人民间信仰和宗教展开的社会人类学研究,大多局限于神、鬼、祖先与官僚、陌生人、家族的对应关系(Wolf,1974;王斯福,2008),而在拓展宇宙论研究的努力中(Sangren, 1987),则出现了民族志“在地知识”与大传统“超地方知识”分裂的问题。笔者深信,清水祖师迎春巡境的个案,内容极其丰富,自身含有理论价值,尤其有助于拓展“社会”的概念边界,使之容纳“人间”与“人间之外”的神圣和世俗因素(涂尔干,2011),为在“在地知识”中实现社会研究与宇宙论研究的汇通提供一种可能。

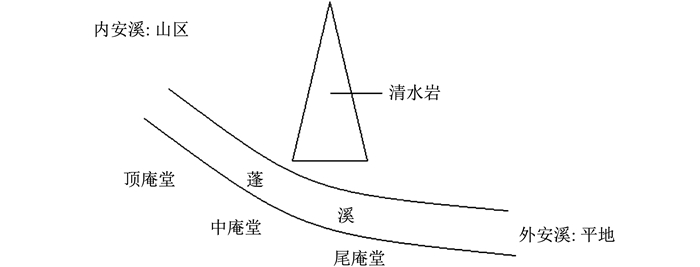

通过实地的田野调查,笔者发现,清水岩寺在纵向上的三层空间结构象征性地涵盖了山下的人间社会和山顶的非人世界,正如它居于半山的中间位置,它一半与山下俗世粘合,通过每年祖师下山巡境仪式,使山下社会从松散孤立的状态整合为一个有组织的社会体系,依照相应的时间节律运转并实现周期性的更新,串联起社区历史,也将现实生活世界中的分合关系予以“仪式化”的处理;它的另一半则通向“山顶”所象征的非人世界,这个世界里蕴藏着超越人间社会但却是后者所必须的种种灵力。安溪人自古以来就认为山是出产万物之源(林有年,2002:4),而从山上求取的火不仅使山下社会开启文明化的进程,也使山下的人自身“化野为文”。清水岩的这种中间性或者说双重性并非特例,而是安溪历史上士、僧、道活跃的数座山岩的普遍象征,也是安溪人对所处的整个县域空间的划分和认知。可以说,安溪的山包括了山下、山中、山上不同层次,从人间社会到非人世界的过渡。被供奉于蓬莱山半山、清水岩三层岩寺中殿的清水祖师,其生前身后在山上和山下的经历,正如他被置放的位置,他本身就是这种中间性和双重性的体现,同样融贯了自然和社会两极。这既是安溪人的社会观,也是他们的“人观”(personhood)。

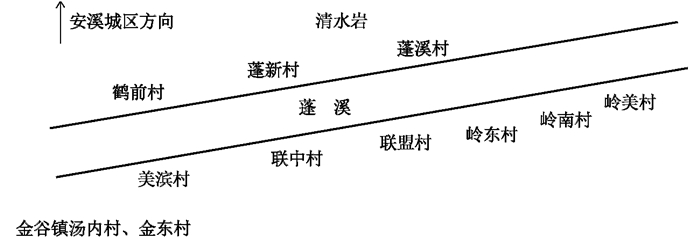

二、山下社会清水祖师巡境仪式基于一套在历史中形成的复杂而严密的地域组织方式。如前文所述,清水祖师下山绕境的平原区域被划分为上、中、下三个庵堂,进一步地,每个庵堂又分为三个“保社”,每个保社再分成三个“佛头股”,三庵堂总共分为二十七股。每年清水祖师下岩巡境,三庵堂各出一股,组成当年承担巡境仪式的三个佛头股,每个佛头股九年轮值一次,周而复始。正如陈育伦、林拓(2011:483)所说,“蓬莱平原点可以称为围绕着迎春绕境习俗而形成的社区”,“在未举行迎春绕境仪式的时候,该社区是由若干分散的居民点构成的,这些居民点依据姓氏和自然条件各自相对独立。围绕着迎春民俗,整个社区的地域分布发生了相当大的变化,它被人为地调整成独特的地域结构形式,形成了庵堂、保社、佛头股三个层级”。

庵堂是山下蓬莱平原祭祀区域的最高地域层级。它突破了官方的行政划分和民间的宗族势力范围,除了是“人”的地域划分单位外,还是神灵的网络体系。按照现今的行政划分,三庵堂的范围主要包括蓬莱镇的岭美、岭南、岭东、联盟、蓬溪、蓬新、联中、鹤前、美滨九个村以及相邻的金谷镇汤内村、金东村(参见图 1)。之所以将汤内村和金东村纳入巡境范围,是因为明清时它们和蓬莱镇同属崇善里,民国时同属蓬莱乡的美滨保。三庵堂地界内居住着张、林、李、柯、蔡、苏等十七个宗族,每个宗族以及宗族内各个房支都建有自己的祖厝。2例如,张氏族人聚居于岭美、岭南和岭东三个行政村,在岭美村张氏开基祖所在地建有文斗祖宇,它是受到三个村子所有张氏族人祭拜的总祠。张氏共分六房,各房在各自居住范围内又建有该房的祖宇,所辖的空间范围相对小一些。狭义上,三庵堂具体指顶庵堂的公庙慈济堂,主祀保生大帝;中庵堂的公庙宝光堂,主祀观音菩萨;尾庵堂的公庙江长庙,主祀保生大帝。三座公庙都由所在片区内的各家各户合力捐建和维持,也是商议和处理片区内公共事务的场所。此外,三庵堂的地界上还有许多祀奉其他神灵的小宫庙。由此,在当地形成了清水岩、三个庵堂(慈济堂、宝光堂、江长庙)、其他小宫庙三个覆盖范围不同的层级,构成从山上到山下、从区域神灵到地方角落神的神灵体系(参见表 1、表 2)。

|

图 1 清水岩和蓬莱平原村落示意图(蓬莱镇岭美村张晓斌绘)3 |

| 表 1 三庵堂、九保社、二十七佛头股的划分及其村落范围 |

| 表 2 三庵堂各宗族人口、分布、迁入时间 |

“保社”是明清以来的“里社制度”和民国时期“保甲制度”的历史遗存。据郑振满(2009:224-225、232-233)考订,“社”原指“土地之主”,先秦时期,立社祀神是贵族的等级特权,与“封建”制度密切相关;秦汉以降,郡县制取代封建制,“社”演变为行政区域的象征;明初,全国建立统一的里社制度,将民间的社祭活动纳入官方行政体制。明清时期,里社制度与民间神庙系统直接结合,导致基层行政体制的仪式化。清后期,闽南地区由于人口增长和社区矛盾激化,里社组织分化和重组,形成新的神庙系统和以家族为基础的里社祭祀组织,每年轮流承办地方神灵的巡境仪式。民国二十二年,安溪开始实行保甲制度。在现今的巡境仪式中,依然可见里社制度和保甲制度的遗存。如上文所述,尾庵堂的汤内村现已不在蓬莱镇范围内,但明清时期它和蓬莱同属崇善里,民国时同属蓬莱乡的美滨保,此外,巡境路线中的一些“敬点”仍沿用历史上的名称。更为重要的是,清水祖师下岩巡境时,岩僧需宣读一份告示,其格式必须为:“清水祖师恩光普照炉下弟子:慈济堂某某保某某头人,宝光堂某某保某某头人,江长庙某某保某某头人……”,即必须遵循从庵堂到“保”,再到每个佛头股代表(当地人称为“头人”)的等级顺序。虽然现在各个佛头股对于自己属于哪个保社已模糊不清(这与现实的行政建制变迁有关),但在巡境仪式中,“保社”依然是整个体系中不可或缺的层级。

二十七个佛头股经历过一些重组。佛头股的分合变动与各宗族之间关系的好坏有关。例如,多姓合成的佛头股,因为在仪式中冲突不断,“到底祖师像放在哪个姓的祖厝,谁负责,争来争去”,于是商定佛头股内部不同姓氏之间也采取轮流制,如杨姓和蔡姓合成的佛头股,杨姓这次负责做佛头,九年后再次轮到这股时,由蔡姓负责,杨姓则不参与。同姓氏佛头股总是按大房和四房,二房和五房,三房和六房的交错组合方式,而不会将年长的房支全部集中到一股。佛头股内部更细微的划分方式通过总体上的平衡抵消了内部的纷争。

三庵堂的“社会节奏”由每年的巡境仪式所主导。法国人类学家马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)从爱斯基摩人社会的季节性变化中提出,社会生活是有一定节奏的,在一年四季中,它有社会化较强和社会化较弱时期之间的差异,一年四季并非一成不变(毛[莫]斯,2003:391)。每年巡境仪式结束之时,又是新一轮巡境仪式开启之日。三庵堂在蓬莱平原的中心点举行“接头”仪式,当年的三个佛头股头人“下马”,来年的三位登场,社区生活进入新的循环周期。每逢初一、十五,头人要到佛头股的祖厝中举行祭拜清水祖师的仪式,晚上还会请戏班来乡里演戏。除了这些“社会化较强”的小高潮外,当值佛头股内每个家庭都会喂养一头猪,随着这头小猪仔长成大肥猪,“社会化最强”的时段——巡境仪式即将来临。“乡村的气氛开始变得热闹活跃,各家各户频繁交流,晚上,男人们会聚在某户人家,一起饮茶、喝酒,讨论要举行的仪式。同样的,女人们也聚在一起谈话聊天。乡村的单调日常生活,被节日的气氛所代替,所有人都以某种方式介入到仪式中”(柯群英,2013:163)。

进入正月,“社会节奏”最强的时刻来临了。巡境活动始于一个名为“开香”的仪式。开香的日子于前一年农历三月初一卜定,三庵堂当值佛头股的头人齐聚在中庵堂佛头股祖厝,在清水祖师神像前当众投掷筊杯,若卜定正月初八为开香日,初九、初十、初十一三天便是迎春巡境日;若卜初八日祖师无应允,则卜初九,以此类推,如果初十还无应允,便从初七日重新起卜。依照惯例,开香日不得超过正月初十,迎春巡境不得超过元宵。开香当天,一大早,家家户户便开始杀那头特意为巡境仪式养了一年的肥猪,三庵堂地界内到处充斥着猪的哀嚎。凌晨时分,开香仪式分别在三个佛头股的祖厝举行,祖厝前的场坝上摆着几百头宰杀好的整猪,每头猪代表着佛头股内的一户家庭,它的旁边站着这户家庭的全部成员,还有一个供桌,在琳琅满目的供品中必须要有十二碗菜,如果是闰月则要准备十三碗。如果说满场的猪是佛头股内的家户在空间上的象征性集聚,那么十二碗供品则有时间上的周期之意。开香最重要的仪式步骤是道士主持“封旗”,将十二种繁殖力强的种子用红布包好,放到一根长三丈三、写有清水祖师敕封封号的大旗旗杆顶部并封存起来,更为重要的是,将社区内的“妖魔鬼怪”也全部封到旗里。大旗封好后,当它在祖厝左前方被竖立起来时,整个社区鞭炮齐鸣,村民们尽情欢呼庆贺,新的年度周期开始,社会更新重生。

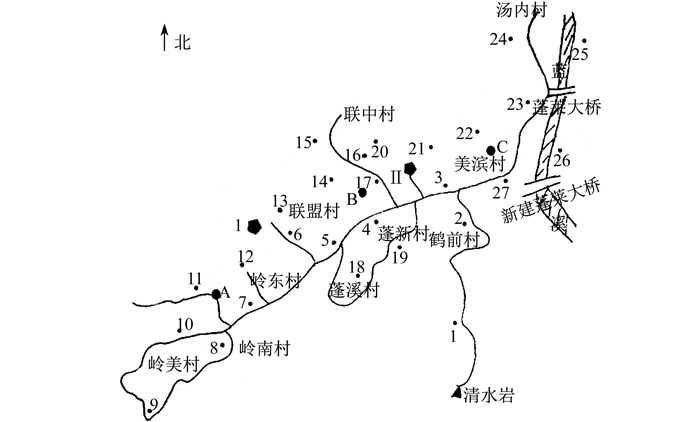

巡境不仅是人间社会的仪式,也涉及祖先、神、鬼。巡境的路线通过地域范围内特殊的地点串联起社区的历史。在三庵堂的地界内共设二十七个“敬点”(参见图 2),大多数是各个宗族的祖厝所在地,祖厝是每个宗族在当地的发源地和历史象征。除二十七个敬点外,头人必须前往三庵堂地界内所有小宫庙祭拜。巡境的最后一天,在三庵堂地域的边界上,头人要敬拜安溪的城隍、蓬莱的境主神灵以及邻县南安的广泽尊王。城隍是冥界的地方官,境主是一境之内的保护神,南安是广泽尊王信仰的祖庭。三庵堂每年会组织人员前往广泽尊王的祖殿进香,可以说,除了处在以清水岩为中心的清水祖师信仰网络之中,它也处在其他地域神灵的信仰网络内。由此,在巡境过程中,三庵堂地界内的各路神灵、安溪不同层级的地域神以及安溪之外的其他神灵都得以祭拜。而三庵堂地界内的鬼在这三天则被封在大旗内,当地道士介绍:“既是让他们招摇示众,有个审判的意味,也是感化教育,去邪归正。”据说这三天,因为祖师驾临,老鼠、蟑螂、黄鼠狼等动物也不敢出来偷吃,祖师的到来对整个社区有震慑和净化作用。

|

图 2 清水祖师下山巡境的27个敬点4 |

巡境仪式结束,在当年的佛头股和来年的佛头股接头时,将大旗中封存的十二种种子平均分给三个庵堂的佛头股,他们拿回祖厝,埋在开香日立起大旗的地方。当地人解释说,这表示“落地生根,再接再厉”。祖先、神灵已得到祭拜,妖魔鬼怪此时也被象征性地放了出来,经过“去邪归正”,已由坏变好,不再对社区构成危害。三庵堂再次转入“孤离,宗教与道德上极度贫乏,乡间毫无生机”(毛[莫]斯,2003:390)的状态。

巡境仪式不仅使山下平原区域组织为严密的地域层级,形成时间的节律,还“消化”了社会矛盾,或者说,它将社会矛盾“仪式化”,从而为人们处理现实中的关系留下余地。在整场巡境仪式中,当地人感触最深和描述最多的是“争”。佛头股之间、三庵堂之间、三庵堂和外来香客之间,竞相获取更多灵力,争夺仪式中的神圣份额。2001年、2002年、2004年、2010年,二十七个佛头股的代表共同制订了《清水祖师迎春约定》,并一再补充,但书面的文字仍约束不了仪式中的争斗。三天的绕境仪式,顶、中、尾三庵堂依次各分一天,在这一天中主要绕该庵堂范围内的九个敬位,佛头股内各家各户都要在相应的敬位设立一个敬点,各个敬位都想祖师的神像在自己的地盘上多绕几圈,最后只好采取罚款的方式,多绕一圈罚款一千块钱。开香时,各庵堂都派“间谍”混入其他两个佛头股祖厝中,随时用手机向本庵堂报告对方的仪式进程,都想最先“开香”,在时间上拔得头筹。巡境仪式中,三庵堂专门派出一群神色警惕、手持雨伞的男人,随时守在抬祖师神像的辇轿周围,如有外人靠近或试图触摸,他们赶紧拿雨伞驱赶,尽管如此,依然无法阻挡外来香客争相触摸祖师神像,获取灵力。此外,三庵堂会将一些重要的仪式象征物严格限定在自身范围内分配,外人没有内部关系无法获取。

另一方面,通过在巡境中变换各种等级位置实现总体上的平衡,是三个庵堂之间仪式性地消解彼此矛盾的一种方式。三天中,三庵堂三位头人的排列次序每天一变,分别是:

第一天:顶庵堂头人中庵堂头人尾庵堂头人,巡顶庵堂地界

第二天:中庵堂头人尾庵堂头人顶庵堂头人,巡中庵堂地界

第三天:尾庵堂头人顶庵堂头人中庵堂头人,巡尾庵堂地界

三庵堂头人的排列顺序和变换规则使三个庵堂既在每天的巡境仪式中形成跟巡境地域相对应的等级关系,又通过均等的分配实现了总体的平衡。其次,通过采用不同的参照结构描述三个庵堂之间的等级关系。以第一天为例,顶庵堂头人在巡境途中走在第一位,但在每个敬位停下来时,中庵堂头人却居于正中,而尾庵堂会以祖师像所在的轿辇总在队伍的最后为由,认为自己是最重要的压轴。这种多重的结构关系使三位头人在三天的仪式中都认可自身是仪式的中心。

除仪式中的精巧安排外,这三天又是佛头股内各家各户大摆筵席、大宴宾客的时间,白天彼此还在仪式中打斗,晚上又坐到同一桌筵席上吃饭喝酒。宴请的范围越广,来的宾客越多,主人家所在的佛头股乃至佛头股所属的庵堂在整个三庵堂地域范围内越有“面子”。吃饭本身成为处理社会关系的一种“仪式”,并将白天在仪式中的“争”转化为晚上觥筹交错的“合”。

三、山上世界李亦园和王铭铭比较了中西方“朝圣进香”的重要区别。西方社会的朝圣是个人中心的观念,向地区的或超地区的修道院或者不熟悉的地方的旅行,被认为是超越了个人的俗世生活轨迹,离开了原有的时间、空间及旧有的自己(参见黄美英,1983:1—22;王铭铭,2011:385、403);而在中国的语境中,香客们经过长途跋涉走进神灵栖居的山中,是为了从高高在上的神灵那里得到赐福和善报,这是一种社会中心的观念(王铭铭,2011:403)。也就是说,山在社会之中,社会亦在山中。

处于半山的清水岩,有一些不符合佛教寺院一般性规制之处,却是当地人对山下社会和山上世界、对世俗空间和神圣空间及其两者关系的独特认识。2011版《清水岩志》在论述佛教寺院的一般性空间格局与清水岩寺的建筑结构时写道,汉传佛教寺院的建筑结构有一套严整统一的规格模式,虽然有的寺院受山形地势的限制,不能按平地寺院的格局构建,但有一点不能变动,即供奉主佛释迦牟尼的大殿应处于整个寺院的中心位置,而清水岩寺的建筑结构却有僭越出格之处(清水岩志编纂委员会,2011:498),因为它的中心是供奉清水祖师的中殿。清水岩寺的主体建筑共分三层。一层为昊天口,古时,官方树匾旌表祖师灵迹多在此,现在供奉着一尊弥勒佛像,两旁有副对联:“大肚能容容世上难容之事,开口便笑笑人间可笑之人”。经廊道上第二层楼阁即供奉清水祖师的祖师殿。第三层名为“释迦楼”,供奉释迦牟尼佛,有楹联书“分明步入小西天”。与当地人对三庵堂的称呼类似,这三层楼阁也被称作下殿、中殿、顶殿。这种建筑模式也出现在清水祖师的分庙建筑中。例如,与蓬莱镇临近的魁斗镇石狮岩,岩宇分上中下三层,上阁崇奉西方三圣和观音菩萨,中阁为主殿堂,供奉清水祖师,下阁设接待室、服务部(清水岩志编纂委员会,2011:192);厦门市翔安区香山岩,岩厅后座崇奉释迦牟尼佛,中崇清水祖师,与安溪清水岩寺排列类同(清水岩志编纂委员会,2011:233);台湾彰化县清龙岩,共三层楼宇,一楼临街,二楼正殿供奉清水祖师,三楼奉祀观音和佛祖(清水岩志编纂委员会,2011:265);台湾台南焄畗宫的香火由清水岩请来,它的祭祀群体也分为顶福户、中福户、下福户(清水岩志编纂委员会,2011:285)。

岩寺的三层结构是当地人对生活世界的整体意象的缩影,这种认识甚至影响了其他地方的清水祖师分庙的空间布局。岩寺第一层在古代用于放置对清水祖师灵验事迹的各种“证明”,反映的是祖师在山下“祈年则丰、祈雨则应、祈嗣则昌”,现在放置着笑看人间的弥勒佛。清水岩的住持如慧师傅曾告诉笔者,佛的大肚里装的正是世上难容之事与可笑之人。因此,它可谓是山下俗世的化身,代表“人间社会”。第三层正如楹联所书,它已超脱人间社会,进入西天极乐,代表“非人世界”。然而,供奉清水祖师的中殿被认为是整个岩寺的中心,在实际的空间结构上,它介于下殿和顶殿之间,在象征的意义上,它居于“人间”之上、“西天”之下。

除了在建筑形制上有所僭越外,清水岩还有异于佛教寺庙的一些方面。首先,它没有固定的佛教派别,历史上有泉州开元寺、南安凤山寺等其他地方的僧人担任住持,因而关于清水祖师信仰究竟属正统宗教还是民间巫术,是佛教还是道教,是佛教中的禅宗还是密宗等争议至今未绝。现任住持如慧师傅自称是佛教中的香花派,据他介绍,这是唐朝时兴起于闽南地区的佛教派别,那时闽地佛事活动频繁,庙里的和尚人手不够,民间就请常在庙里帮忙的一些人主持仪式,这些人结合在庙里耳闻目睹的佛教仪式与自身对民间生活的了解,在佛事活动中融合很多地方民俗文化,反倒使民众喜闻乐见,自成一派。至今,这派僧人仍跨越于圣俗之间,穿上僧袍做仪式,脱下僧袍是俗人,可以结婚生子,吃肉喝酒。其次,在清水岩的管理方面,从来不是僧人做主。以前是三庵堂的士绅耆老负责岩寺事务(这也是清水岩寺没有固定佛教派别的原因),乡绅们看中某位道士或不满岩寺住持僧人的作为,有权决定其去留。即使建国后清水岩收归官方所有,但管理委员会的成员多数来自三庵堂。第三,也是最令如慧师傅不满的,是当地民众对佛教的理解和祭祀行为,他说,山下村民习惯用金纸、供品上山拜祖师,甚至将猪羊鸡鸭抬入岩殿,求取各种回报。如慧师傅认为这是在山区,缺乏高僧大德讲经说法,民众对佛教理解不深造成的,真正的佛教应该是达到无我的境界,而不是收买菩萨求得更多世俗的回报。由此可见,清水岩寺并没有也无法脱离岩下社会。

但同时,清水岩又超越于岩下社会,它是山下社会组织的神圣性来源。对当值的三个佛头股而言,有三件事在巡境仪式的组织中最为重要,而它们在某种程度上都由清水祖师“神判”决定。其一,选一名代表整个佛头股的“头人”参加来年正月的巡境仪式。当值佛头股内的男性成员自愿报名,依次在清水祖师神像前筊杯,逐渐淘汰,最后谁得到祖师的允杯最多就当选为头人。其二,“拈大旗”。农历三月初一,清水岩岩僧和来年参加巡境的三个佛头股头人齐聚在中庵堂佛头股的祖厝,在三庵堂村民的集体见证下,岩僧用三张红纸分别写上“大旗”、“车鼓亭”、“神前吹”,它们代表巡境过程中的三种仪式职能,分别是扛大旗、负责车轿和负责鼓乐。三位头人核对无误后,红纸被折叠成三粒阄放入一个竹签筒内。拈到“大旗”是佛头股最为期盼和荣耀的事,而哪一股能够拈到,则被认为是由祖师决定的。第三,选春官。拈到大旗的佛头股多了一项特殊的权力,他们可以选举一名“春官”。据说,历史上安溪县官应亲自前往蓬莱参加清水祖师巡境仪式,后因忙于公务,让当地村民自行选出替代者,“春官”是象征性的“官方权威”。“春官”也有春天、一年之始、新的生活周期开启之意,巡境也被称作“迎春绕境”。春官不是由筊杯产生,而是由拈到大旗的佛头股推选,某人经济实力再雄厚,但没有积德行善,不为社会做公益,“祖师不要他”,也当不上春官。头人、大旗、春官,这些人和物都具有涂尔干和莫斯意义上作为社会“总体呈现”的特征(毛[莫]斯,2003),但山下社会的“总体呈现”并不是由其自身决定的,它们的神圣性源自山上。“让祖师来决定”,这句当地人的口头禅直白地表明山下社会不能自足之处需要山上神灵来填补。

清水岩与当地社会相结合而不合于一般佛寺规制之处,使其不同于佛教“大传统”的宇宙观,也不同于地方民间道教崇拜的“小传统”,它更类似于香花派的双重性,是正统宗教与地方社会生活的融合,或者说,是大传统的观念在具体的地方社会生活中的“落地”。如慧师傅能够在清水岩立足,因为他有一项耍铙钹的绝技,“可以在做仪式的时候把场面弄得很好看,农村里需要”;“这是为融合地方上的民俗文化,让当地老百姓喜闻乐见,就是为适应当地这种环境,要是那些真正的大丛林的僧人来这边就没法生存,没有人请他,就要饿死掉”。如慧形容这是“一种既有巫术味道,又有杂技味道,又有宗教味道的技艺”。换句话说,清水岩寺既有神圣的香火气,又有世俗的烟火气,它居于半山的地理位置,如同岩寺中殿的空间象征,介于人间社会与非人社会之间,它一半和山下的世俗社会紧密粘合在一起,另一半则与山上的非人世界相连。

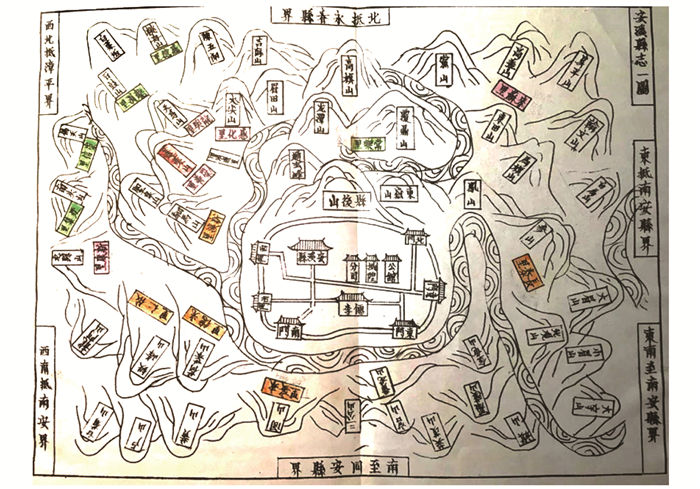

清水岩在纵向上的地理位置及其象征意义并非孤例。在明嘉靖版、清康熙版(参见图 3)和清乾隆版的《安溪县志》里,均明确区分了山和岩的不同。山,尤其是山顶,“珍禽奇羽,多集于中”。此外,有神仙灵迹、清泉深潭,也能兴云致雨。正如朱熹对安溪凤山的描述,“通玄山顶,不是人间”(谢辰荃、洪龙见,2003:15、16)。平原河谷则与人群的繁衍相连,如顶庵堂张氏族谱中描述其先民逐水而居,或聚族或散处,张氏衍派多溯游安溪境内的晋江流域开枝散叶。岩则介于“不是人间”的山顶和山麓河谷平原之间,这三本县志记录了安溪二十多个山岩,每一座山岩都有一个代表性的僧人、道人或士人在此驻锡、修行或游憩。岩是这些高人在山上的活跃之地,他们超然于山下俗世,却未超脱至山顶的蛮荒绝域。

|

图 3 清康熙版《安溪县志》地图5 |

安溪县境呈圆形,俗称“一块碟”,地势自西北向东南倾斜,据其山形地貌,分为“内安溪”和“外安溪”。“内安溪”群山集结,“外安溪”河谷盆地交错。明清时期,安溪共分为十八里,并归为上六里、中六里、下六里。上六里属外安溪,中六里形成内、外安溪的交界地带,下六里则分布于内安溪的山岭之中。蓬莱平原和清水岩处在内外安溪的交界地带,属中六里的崇善里(参见图 4)。

|

图 4 内外安溪及清水岩、三庵堂位置示意图 |

流行于安溪民间的地理知识把整个县境分为三大区域,大致与历史上上六里、中六里、下六里的范围相对应。民间用一首短诗描述这三大区域各自的特点:内安溪“虎蛇鹿牯猫”,指的是山区生长的野生动物,用来形容这个地区的生计经济和自然地理环境;安溪中部,也就是清水岩所在的内外安溪交接地带是“花锣旗鼓枪”,指的是仪式和民间戏剧用的道具,古代安溪中部区域有许多民间仪式和戏剧,并且注重家族和社区礼仪,创造地方文化,具有鲜明特色,因而可以用道具代表当地的地方特色;外安溪所在的城区是“鳝鱼鳌蚕蛴”,指代流经县城中心的蓝溪水产,形象地说明这片区域以河谷为生的背景(王铭铭,1997:54)。这三句民间谚语展现的是内外安溪从山地到平地、从自然到人文景观上的过渡,这种从横向上对更广阔空间的分类描述与清水岩和清水岩寺在纵向上从人间社会到非人世界的转变如出一辙。

清水岩寺、清水岩以及内外安溪的空间划分和象征意义都与清水祖师的“人生”脉络相对应。清水祖师无论生前还是圆寂后,都在内外安溪、山上山下两个世界穿行。他的青年和中年时代是在山中求道,幼时出家大云院,又结庵于高泰山,后师从大静山明禅师,学成后移庵住麻章山,这些山均在与安溪相邻的永春县境内。1083年,应蓬莱乡绅之请驻锡清水岩后,祖师的后半生多在山下度化世人,在清水岩下蓬莱平原修桥造路,施医赠药,云游泉州、漳州、汀州、建州、剑州等地,为民消灾祛难。1101年,祖师圆寂于清水岩,再次分身于山上与民间。祖师生前曾到内安溪阆山,指曰:“此乃真佛家乡也,后数十年吾当现身于此。”1134年,阆山突发雷火,自夜达旦,火后乡人在山中人迹不至处“见白菊一丛、姜三丛、香炉一,普足在焉”(谢辰荃、洪龙见,2003:17、25),于是为其创建庙宇,为清水别岩;祖师生前曾往内安溪水湖岩,嗣后飞炉于此,每逢月白风清,常闻钟鼓之声,里人建岩立像,筑清水别岩;外安溪铁峰山之阿有慈济岩,建自宋,祀清水祖师。而在山下,清水祖师已成为“祈年则丰、祈雨则应、祈嗣则昌”的“真人”(清水岩志编纂委员会,2011:147),并在蓬莱乡绅邑令的努力下,在圆寂后的100多年间先后得到朝廷四次敕封。清水祖师,既达于内安溪的高山之巅,也进入外安溪的庙堂之顶。

对于山下的民众而言,他们的生活世界同样包括了山上和山下两个层次。如前文所述,岩下社会围绕这座山岩以及与其关系运转起来,然而,参与巡境仪式和上清水岩朝圣敬香的除了三庵堂的人以外,还有来自各地的民众。其中一位,是著有《名山藏》、《闽书》的万历进士何乔远,他在登临清水岩后写下一篇游记,描绘了在山上看到的自然景观:“俯瞰横眺,凡陵麓之变幻,溪涧之浮沉,俱在几席下”(清水岩志编纂委员会,2011:450)。当在清水岩上将山下世界的变幻沉浮俱收于几席之下时,何乔远油然而生的心境是“觉”,他悟到山下芸芸众生,总有道所不及化、法所不及惩之处,而登临山岩,自然之景和神佛之灵可以令其在此发还惺转念之思,一觉即是。也就是说,山能够提升人的境界和觉悟,从而助流教化,弥补山下社会道、法不及之处的“漏洞”。

清水岩寺的三重建筑空间,清水岩代表的“岩”与山顶绝域和平原河谷的不同层次以及内外安溪的划分和过渡,都是从人间社会到非人世界的转变。三庵堂的人、安溪人,乃至于从世界其他各地来朝圣进香的人,他们无论在现实中还是在象征的意义上,都跨越了这三种空间,或者说,他们的生活世界是由人间社会及其非人世界共同构成的。郑少雄(2015:112—113)在研究台湾白沙屯妈祖进香仪式时指出,武雅士(Arthur Wolf)把汉人的神灵世界分为神明、祖先和鬼三类,认为他们分别对应着帝制中国的官员、家族成员和危险的陌生人,反映了信徒的社会观,但他只注意到了这一分类在人群中的空间分布特征,忽略了单独的个体本身即可兼具三者属性,这种宗教观念反映的不仅是汉人的社会观,同时还是汉人的“人观”。清水祖师以及安溪二十多座山岩上的僧、道、士,如同他们所处的“岩”这个中间层次,他们的人生涵括了这三种空间所代表的不同面向,正因为如此,他们才被时不时上山朝圣进香、还惺转念的民众奉为“真人”。

四、物的流通清水祖师巡境仪式时,三庵堂佛头股的村民上清水岩除了迎接清水祖师神像下山外,其实主要是去接火,巡境在他们看来“就是香火走过的地方”,“它使人、牲畜等都丰富起来”。“迎春巡境灵不灵,就看那个火”。巡境仪式开始时,从清水岩上求取的火有两种,分别是“祖师公火”和“三忠火”。

“祖师公火”的来源经历了三次变迁。据清水岩住持如慧师傅介绍,“祖师公火”最初是由法师在山顶采用原始的燧木取火方式获得,可以说,这股火来自山顶的非人世界。之后,每年清水祖师下山绕境前,由专人从岩寺的炉灶中取炭火置于新的瓦片上,岩僧在佛前礼诵:“恭维太岁某某年,元月初×日早,恭迎清水大师,伏乞恩主一半下山绕境,一半守护山岩。”念毕,将瓦片中的炭火一半拨入火鼎,一半留回岩灶中。最后,“炉火”从灶炉变成了香炉,岩僧用金纸引出祖师殿香炉中的火,再引燃火鼎中的金纸、香、木柴,取得“祖师公火”。“三忠火”引自清水岩上祖师殿旁一座名为“三忠庙”的小庙。三忠庙始建年代无考,据《清水岩志》记载,三忠庙主要祀奉的是唐宋时期汉族抵抗外族入侵的忠臣良将,如张巡、许远等;又据民间相传,清水岩原名张岩,山名为张岩山,因为岩祀张巡为主,后祖师在张岩之侧营造清水岩寺,见山上泉水清冽,于是将张岩改名为清水岩。当地至今仍流传着一句话:“先有三忠庙,才有清水岩”。请“三忠火”的仪式由道士主持,与僧人主持的请祖师公火仪式相区别。每年祖师下山绕境前,三庵堂的头人要先到三忠庙礼请“三忠火”,然后再去岩寺请“祖师公火”。

从天上之火到岩灶之火,再到香炉之火的变化,以及必须请“三忠火”和“祖师公火”两种火下岩巡境,与清水岩和山下平原的历史变迁息息相关。在宋代文人墨客留下的诗文中,清水岩最初的意象是“叠壁千仞,攀崖缘蹬,辇运孔艰,昔人营度,惮其难者屡矣”的不毛之地(刘家军、谢庆云,2013:446)。然而,明嘉靖版《安溪县志》写道:“山,产也。言生产万物”(林有年,2002:4)。这种蛮荒之地对山下俗世而言,是“生产万物”的源泉,取自山顶的自然之火与其他禽、树、泉、石等一样,带有山顶非人世界的灵异以及山本身的丰产力。

在宋邑令陈浩然所作的《清水祖师本传》、民国蓬莱里长陈家珍所作的《刘公锐本传》中记载道,蓬莱大旱,当地人请来清水祖师祈雨后,“乡人乃于蓬莱山张岩畔,辟地营庵,延师住焉。(刘)公锐每与师往来,亲聆讲经,情益契合,遂捐张岩之山林田地,充作寺业”(清水岩志编纂委员会,2011:465)。这说明清水岩原本是山下乡绅刘公锐的家产。而另一说是岩山古称张岩山,祀张巡为首,这也是为何在请“祖师公火”前必先请“三忠火”的缘故,旨在提醒移入当地的汉人不忘故土本源。三忠庙前有一棵古樟树,所有树枝均迂回北拂,故名为“枝枝朝北”,似在表明庙里供奉的忠臣良将的向北之心。无论是乡绅族产还是故国之思,清水岩都与岩下三庵堂所居宗族的南下移民史与家族扩张史相关,暗合了跟“家”相连的“炉灶之火”的象征意义,此外“家”的内涵既可指家族,也可拓展至南迁汉人的祖地故土。

清水祖师得以驻锡清水岩,经历了与山岩土著“畲鬼”的数次斗法。《清水岩志》记载了很多“鬼故事”,山上的很多景观都与鬼有关,三庵堂的村民们对此也津津乐道。清人杨浚的《清水岩志略》中记载了两则祖师与火的传说:“山中有鬼窟,畲鬼故穴其中”,祖师脱下袈裟,展铺于地,独坐袈裟之中,众鬼轮番拉拽,袈裟纹丝不动,祖师问众鬼敢不敢坐,众鬼挤进袈裟,只留下4个鬼盘踞袈裟四角,祖师忽然将袈裟四角提起,合拢成袋子,用力一摔,将众鬼全部摔死,盘踞四角的四鬼被祖师收服为护法神,成为清水岩寺山门内赵、王、苏、李四大将。安溪学者张晓鹏(2013:100)认为,祖师斗畲鬼的传说实则暗喻的是汉族移民借助祖师法力与当地土著畲族的斗争,而随着外来汉族移民与土著少数民族之间冲突的淡化,在现代版的岩志中“畲鬼”已改为“山鬼”,“畲鬼”所居的山岩变成佛家道场,火转变为祖师殿中的“香炉之火”。

山上的火虽然经历了三种变迁,但它们并不是前后替换的关系,而是分为“祖师公火”和“三忠火”两股火,各自保存了相应的历史记忆,在如今的巡境仪式中面向不同的共同体。在每年正月祖师下山巡境的三天里,小小的蓬莱镇瞬间涌入十几万人,他们来自五湖四海,很多人特意千里迢迢从东南亚、欧美等地赶来。镇上的旅店从空无一人到全部客满,村民家里也住满了从邻县甚至更远地方来的亲戚。如果说清水祖师分炉是安溪移民将清水岩山上的灵力分散到世界各地,那么,巡境是这一世界性的神圣网络浓缩凝聚在山下平原点,它突破了山上和山下平原点的地域范围,而与海外移民和贸易等更具历史深度和地理广度的宏大体系相联。但是,巡境仪式的参与者可以明显地被分为两个群体,一个是这些外来者,另一个则是三庵堂的人,尤其是当值的三个佛头股。这两个群体的界限通过不同的“火”来区分。

祖师公火对三庵堂以外的信众和社区开放。巡境期间,外来信众主要以个体为单位,用从山上引下来的祖师公火点燃手中的香,跟随祖师神像行走三天,通过这段身心俱疲的朝圣之旅消灾祈福,他们更符合特纳(Victor Turner)描述的朝圣者形象(特纳,2007:196—272)。社区以团体为单位,通常是到清水岩山上请火。如果是首次建清水祖师庙或雕塑清水祖师像,必须到清水岩祖庙求取“香火”。这有严格的祭祀程序,请火的社区要备好清水祖师像、敬物等,尤其是一个香炉,在选定的日子,由组织好的社区代表带上清水岩,将新神像置于祖殿神像旁,献上敬物和香,把祖殿香炉中的一些香灰置于新带来的香炉中,向祖庙添油捐款。分炉的神明回到原社区后也要巡境,将请回的香火在社区的公庙中持续点燃一段时间,之后“各户引圣火入宅,祈求吉昌”(清水岩志编纂委员会,2011: 191),添入家里的炉灶或是供奉土地神的香炉中。此外,分炉的社区也要周期性地重上清水岩请火,使神灵不时回到祖庙“充电”,延续其灵力。山上的香火,“被理解为神的延续性灵力本身,它成为社区公共之火与家庭守护神灵力的来源”(王铭铭,2016:115)。家庭、社区、清水岩,通过香火,结成一个神圣网络。“进香刈火仪式有丰富的意味,其核心在于通过集体旅行,实现社区与周边世界的再关联,社区公共符号与外在于社区的圣地之灵力的再分享”(王铭铭,2016:115)。

祖师公火对“外”,三忠火则对“内”。三庵堂的人告诉笔者,他们真正看重的是“三忠火”。三庵堂的人把三忠火称作是“三庵堂的香火”,“所以三忠火始终在三庵堂里面,从山上下来以后,要派专人看护,不许其他人去点,巡境结束后才能灭掉”。巡境期间,三庵堂各家各户虽然没有将三忠火引回家中,但它一直被三庵堂严密保护,严禁外人引去,并带着它巡遍三庵堂的地界,象征性地为山下社会注入“灵”力,带来使人和物都得以“丰富”起来的生机,实现社区周期性的更新。有意思的是,三庵堂的“香火”也被当地人称为“鬼火”,“山上的鬼跟着一起下来,所以火焰是蓝色的,不同于一般的火焰是红色的”。三忠火的“香火”和“鬼火”的双重含义,延续了上文提及的山上之火的前两种意义,与山下社会的构成以及当地人对山的认识有关。

如上文所述,邀请清水祖师来清水岩的是尾庵堂乡绅刘公锐。据蓬莱刘氏魁美祖祠中悬挂的《温陵芝山刘氏清溪蓬莱派宗谱》记载,蓬莱刘氏一族原本同清水祖师一样,也是“外来移民”。刘氏祖籍河南光州固始,唐末因祖上不受梁命南迁入闽,开枝散叶,遍布闽南。当时,安溪全境遭遇大旱,乡人到处拜佛祈雨均无效,刘公锐早闻清水祖师之名,于是倡谋于众,专价敦请,请祖师入住张岩石宫。祖师祈雨果然灵验,刘公锐更加信服祖师的道法,又和乡人商议,请祖师移庵蓬莱山,又捐出张岩的山林田地,充作寺业。刘公锐本就素悦禅理,祖师驻锡清水岩后,更是“亲聆讲经,情益契合”。作为北方世家大族的南迁后裔,刘公锐与驻岩需先斗“畲鬼”的祖师类似,也要处理同本地异族土著之间的关系。刘氏同其他乡民应都是以农耕为本的汉人,与畲族土著游猎不同,降雨对于农耕而言至关重要,所以才外请以祈雨闻名的祖师坐镇张岩。刘公锐信奉佛道,不同于当地流传的巫祝之风。因此,请清水祖师来清水岩,对以刘公锐为代表的南迁汉族乡绅和宗族而言,在当地便有了安身、立本、教化的意义。时至今日,三庵堂仍然如此重视这股“香火”,是因为这是他们处理地方关系的历史记忆。

关于刘公锐,三庵堂还流传着一则传说。刘公锐富可敌国,在清水岩下修了一座豪宅,又在今三庵堂地界上的东、南、西、北四方修了四座山寨。刘公锐富甲一方,又插手地方政务,为民请命,使地方官府不能为所欲为。官府于是申报朝廷,说刘家占山为王,形同造反。朝廷派兵围剿,虽然刘氏族人奋力抵抗,但刘家宅子和寨子最终被夷为平地,刘公锐带着房产地契只身逃出,藏匿于附近农舍之中。此时恰逢清水祖师应蓬莱父老之邀,在今蓬莱平原中心一带施医赠药,刘公锐即往依之,帮干杂活,照料祖师起居。在祖师点化下,刘公锐皈依佛门,带发修行,其心甚诚。祖师大悦,与他结为知己。后来祖师想寻觅一处清净山林作为道场,刘公锐便捐出自家山岩建造清水岩寺。祖师坐化后,刘公锐按照祖师嘱托为其操办后事,后自己也成佛。乡人把他的牌位供在清水岩寺祖师殿左侧檀樾祠内,至今仍享受香火供奉。

刘公锐从朝廷反贼变为入庙祀奉的檀樾主,这与清水祖师神阶提高、清水岩“不系淫祠”的历史过程有关。清水祖师先后得到南宋朝廷的四次敕封,都是因为有刘公锐这样的地方士绅着力推动。朝廷敕封文牒中,发起请封的当地乡绅总会强调清水岩“载在祀典,不系淫祠”。闽南原本巫祝之俗盛行,随着北方汉人移民大量南迁,逐渐进入帝国的教化体系。大量的赐封活动从北宋后期开始,并一直持续到南宋时期。南宋政权建立之初,还未立稳的朝廷便开始规范神灵的赐封活动。帝国通过把这些民间神祇纳入官方的万神殿,从而将教化推行至地方。在两宋这个权力下移的时期,士绅阶级兴起,作为地方精英,他们在地方社会中寻找着属于自己的角色地位。蓬莱乡绅通过推动将民众信奉的清水祖师纳入官方祀典,也在建立自身在地方上的权威。清水祖师成为朝廷敕封的神灵,清水岩进入官方祀典体系,那么,其檀樾主们供给岩上香火以及在岩上香火庇佑下发展壮大,便不再是“形同造反”,而是帝国教化的中坚力量。因此,这股“香火”也是山下社会处理地方与帝国关系的历史记忆。

三庵堂的道士很神秘地告诉笔者,“以前清水岩也是鬼洞,是闽南十八洞之一,它们都是鬼洞,从清水岩的鬼洞可以通到其他地方”。清康熙版《安溪县志》记载,外安溪马旗山“上有鬼穴通清水岩”(谢辰荃、洪龙见,2003:18)。可见,在道士和当地人的观念世界里,有一个类似于清水岩与其他分炉构成的网络谱系,山之间的联系除了神,还有鬼。武雅士将鬼类比为人间社会的“陌生人”,而在当地人看来,它们来自山顶那个未知但充满神秘力量的世界,被称作“鬼火”的三忠火,在某种程度上保留了“天上之火”的属性。清水岩上有一个洞穴口写有“鬼洞”二字,民国时期,清水岩和三庵堂所属的崇善里里长陈家珍著有《咏鬼洞》一诗,诗中叙述他有一日到鬼洞口,忽然听见众鬼在洞内哭泣,他壮胆询问众鬼为何哀哭,“鬼言当日偶作祟,遂被大师四处搜。大师当日囚我意,因我能为世人忧。胡乃今日尔人类,比我鬼魅罪更浮。师能禁我难禁彼,似乎于法有未周。今愿烦君代请佛,放我鬼辈出阴沟。且将恶人尽收灭,以免人民受苦愁”(清水岩志编纂委员会,2011:365)。三庵堂村民形容自己住在“皇帝走不到的地方”,而明代何乔远在登临清水岩时感慨,岩下社会有道不及化、法不及惩之处,而岩上的景观可令岩下营营众生到此后发还惺转念之思,跃然为善。也就是说,山下社会的“漏洞”由山上的境界来弥补,然而,神佛之法也有“未周”之处,社会的教化还可借助山上的“鬼”。在外来朝圣者看来,清水岩是纯粹的神佛道场,但是对于围绕这座山岩构建起来的岩下社会而言,它蕴含着更为复杂的多重内涵,这些多重内涵不仅丰富了山本身的意象,更丰富了山下社会的层次。

从清水岩请火的其他社区,各家各户将这股火从社区公庙引入家宅的炉灶之中后,开始生火做饭,而三庵堂向清水祖师供奉的食物在火引下来前后由生食变为熟食。历史上,以刘氏家族为代表的汉人移民南迁到此地后,当地的土著对于他们而言,如同清水祖师收服的“畲鬼”,是信奉原始宗教、游猎以及未开化的生番。汉人移民通过请祈雨灵验著称的清水祖师驻岩和下岩巡境,意味着用农耕取代游猎,用佛道取代巫祝。另一方面,在推动清水祖师信仰得到朝廷承认的过程中,这些汉族乡绅不再是祀奉“淫祠”的化外之民,而成为神道设教的中间力量。因此,从清水岩引下的火,既使南迁的汉人宗族将本地“畲鬼”的地盘“化生为熟”,也使地方乡绅自身“化野为文”。

五、结语清水祖师巡境仪式,使不同的历史结构在同一个社区得以包容性地呈现。据2011版《清水岩志》记载,迎春绕境习俗早在宋代就初具规模,历经元明清民国,延续至今。这套复杂精巧的体系经受了历史变迁,因而也承载了社会记忆。岩下三个庵堂、九个保社、二十七个佛头股的划分,正是地方行政体制变迁和家族分合的历史结果。春官、头人在这期间象征性地代替县长、村长等现代行政力量,不同群体在其中形成特定的组织方式,拥有各自的角色分工,遵循古老的规矩和禁忌,社会在依照不同的逻辑运转,它也使不同层次的社会空间在同一个时间点上汇聚。各地清水祖师分庙为了增强和祖庙间的联系,使神灵回到祖庙“充电”,维系其灵力,会定期到清水岩举行请火仪式,闽南俗称“上香山”(罗臻辉,2010:75)。在请火仪式中,各个分庙是代表它的灵力所覆盖的某个地方与其他地方发生关联的,通过山上灵神之间的往来酬酢,山下的各个地域共同体得以相互联系。这种联系突破了行政区划乃至民族国家的疆界。巡境的仪式空间虽然仅限于三庵堂的地域范围,但它容纳了清水祖师信仰的世界性网络。神灵的信仰网络也是安溪的移民网络,移民的贸易网络。正如祖籍蓬莱的柯群英(2013:167、149-150)所说,“宗教的复兴给新加坡华人和村民们带来了共同的意识形态,有助重续亲情和社会关系。宗教的复兴也活跃了乡村气氛,给村民带来新的社会活动”。“这些活动是移民进行社交和建立社会关系网的基础”。

武雅士认为,在汉人社区中,民间信仰体系是由祖先、神、鬼三类组成,在象征的意义上,神代表帝国的官员,祖先代表社区和宗族,鬼代表外人。他指出了乡村世界的宇宙观中包含的上下、内外的社会力量,但清水岩的个案却表明社会的构成基础来自社会之外的非人世界。三庵堂新一年社会生活的起点由用做饭的铁锅从山上引下的那锅火开启,这一年生活的好坏由山上引下的火“灵不灵”决定。闽南很多村子会定期到清水岩或是其他神灵所在的山上“割火”,从这些远山求取文明生活(烹调、祭祀)所必需的火苗(王铭铭,2016:115)。无独有偶,每年正月,在西南的白马藏人村寨,人们通过仪式把自己的家灶所代表的家族团体和一座神山联系在一起(王铭铭、文玉杓、大贯惠美子,2013:70)。法国人类学家列维—斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)指出,世界上很多有关火的神话都有一个共同特征,表明通过取火并用火做饭,人成了真正的“人”(转引自古德斯布洛姆,2006:15)。法国史学家库朗日在《古代城邦》中写道:“古时,炉灭、家亡乃是同义词”(转引自古德斯布洛姆,2006:119)。清水岩山上的火通过巡境仪式,将灵力传递到山下社会,使其“丰富起来”,即转化为人和物的繁衍,而这种繁衍的结果又转化为山下社会供奉给岩上的“香火”。此处的香火既指人的延续,如添丁(佛教寺庙同样需要人来延续“香火”,如清水祖师圆寂后,“杨道落发为僧,奉承香火”,才使得“信施不绝”);它也指物的供奉,如烧“金”6化成的火,金用钱买,而钱通万物,如果没有山下社会供奉上来的“香火”,就会像村民所说的,“佛像都要烂掉了”。山上和山下两个世界,通过“火”这种物的流动和意义的转换,相辅相成,互为基础。

火来自山上,山在安溪人观念世界里具有独特的意象。这种山的意象,不同于宗教学家伊利亚德(Mircea Eliade)所描述的“唯一的山”,即“作为世界中心的圣山”(伊利亚德,2002:12)。清水岩只是内安溪五百多座山岩中的一座,并非当地唯一的神圣中心。安溪人用人类学中结构和象征意味都极强的“内”和“外”来表达对山地与平原的区分和认知。总体观之,横向上,清水岩是内外安溪的过渡;纵向上,它介于山顶、山麓之间,在自然地理的格局上有一种处于纵横结构“节点”的中心位置。这种中心性,不是源自它是世界中心唯一的圣山,相反,源自它在群山和平地之间的过渡性以及山顶和山麓之间的中间性。这座山并非只有唯一的神灵,还有众多山鬼,在神灵法所不及之时,鬼反而能够填补其空白。与祖师公火相区别的鬼火,是山下社会区分内外的标志。这座山的神圣性,不是因为它的纯粹性,而是因为它的混融性,也正因此,它为与之紧密相联的社会提供了多元的运转逻辑和层次。介于“人间”之上、“西天”之下的祖师中殿,处在山顶绝域和山下俗世之间,僧人、道人、士人活跃的岩,以及内外安溪上、中、下三里的划分,都跨越了人间社会和非人世界。这不仅是一种“社会观”,也是体现在清水祖师这位“真人”身上的“人观”。

注释:

1.此处是以“庵堂”之名代指清水岩山下蓬莱平原所划分的三个片区,当地人分别称为上庵堂、中庵堂、下庵堂,或顶(头)庵堂、中庵堂、尾庵堂,每个庵堂包括数个村落和家族。

2.当地人将宗祠称为“祖厝”或“祖宇”。

3.该图仅为示意图,现实中这些村落彼此之间有交错的部分,每个村在河对岸也有分布。

4. A为顶庵堂的公庙慈济堂,B为中庵堂的公庙宝光堂,C为尾庵堂的公庙江长庙(图片来源:罗臻辉,2010:85)。

5.如图所示,清康熙版《安溪县志》中描绘的上六里、中六里、下六里,以县衙为中心,从平原过渡到山区,构成自内而外的三圈。其中,新溪里、光德里、依仁里、永安里、长泰里属上六里,感化里、龙兴里、崇善里、新康里、来苏里属中六里,感德里、龙涓里、崇信里、还集里、常乐里属下六里(参见谢辰荃、洪龙见,2003)。

6.当地人将烧纸钱称作烧“金”。

安溪清水岩志编纂委员会. 1989. 清水岩志[M]. 泉州市文物管理委员会.

|

安溪县地方志编纂委员会. 1994. 安溪县志[M]. 北京: 新华出版社.

|

陈国强, 陈育伦. 1999. 闽台清水祖师文化研究文集[M]. 香港闽南人出版有限公司.

|

陈育伦、林拓.2011.从迎春绕境习俗看清水祖师信仰的历史文化意蕴[G]//清水岩志.清水岩志编纂委员会.香港: 中国文化出版社: 482-487.

|

古德斯布洛姆, 约翰. 2006.火与文明[M].乔修峰, 译.宁一中, 审校.广州: 花城出版社.

|

黄美英. 1983. 访李亦园教授——从比较宗教学观点谈朝圣进香[J]. 民俗曲艺(25): 1-22. |

柯群英. 2013. 重建祖乡:新加坡华人在中国[M]. 香港大学出版社.

|

李松堡. 2013.清水祖师信仰之祭祀礼仪研究[D].华侨大学硕士论文.

|

林有年, 主纂. 2002.安溪县志(明嘉靖版)[M].福建省安溪县志工作委员会整理.厦门: 国际华文出版社.

|

刘家军, 谢庆云. 2013. 清水祖师文化研究[M]. 厦门大学出版社.

|

罗臻辉. 2010.历史文化地理视野下的清水祖师信仰研究——以庙宇为中心[D].福建师范大学硕士论文.

|

毛[莫]斯, 马塞尔.2003.社会学与人类学[M].佘碧平, 译.上海译文出版社.

|

清水岩志编纂委员会. 2011. 清水岩志[M]. 香港: 中国文化出版社.

|

特纳, 维克多. 2007.戏剧、场景及隐喻: 人类社会的象征性行为[M].刘珩、石毅, 译.北京: 民族出版社.

|

涂尔干, 爱弥尔. 2011.宗教生活的基本形式[M].渠东、汲喆, 译.北京: 商务印书馆.

|

王斯福. 2008.帝国的隐喻: 中国民间宗教[M].赵旭东, 译.南京: 江苏人民出版社.

|

王铭铭. 1997. 社区的历程——溪村汉人家族的个案研究[M]. 天津人民出版社.

|

王铭铭. 2011. 人类学讲义稿[M]. 北京: 世界图书出版公司.

|

王铭铭. 2016. 局部作为整体——从一个案例看社区研究的视野拓展[J]. 社会学研究(4): 98-120. |

王铭铭, 罗杨, 翟淑平, 孙静, 黄雅雯. 2014. 安溪铁观音人文状况调查报告[J]. 文化学刊(2): 47-77. |

王铭铭, 文玉杓, 大贯惠美子. 2013. 东亚文明中的山[J]. 西北民族研究(2): 69-78. DOI:10.3969/j.issn.1001-5558.2013.02.007 |

谢辰荃, 主修.洪龙见, 主纂. 2003.安溪县志(康熙癸丑版)[M].福建省安溪县志工作委员会整理(内部资料).

|

谢庆云, 刘家军. 2016. 清水润生:第八届海峡论坛清水祖师文化论集[M]. 厦门大学出版社.

|

伊利亚德, 米尔恰. 2002.神圣与世俗[M].王建光, 译.北京: 华夏出版社.

|

张晓鹏.2013.清水祖师感应故事的生成与演变[G]//清水祖师文化研究.刘家军、谢庆云, 主编.厦门大学出版社: 98-107.

|

郑振满. 2009. 明清福建家族组织与社会变迁[M]. 北京: 中国人民大学出版社.

|

郑少雄. 2015. 妈祖进香与闽台汉人社会[J]. 读书(6): 107-115. |

庄成, 主修.沈钟、李畴, 主纂. 2012.安溪县志(乾隆丁丑版)[M].福建省安溪县地方志编纂委员会, 整理.厦门大学出版社.

|

Dean Kenneth. 1993. Taoist Rituals and Popular Cults in Southeast China. Princeton University Press.

|

Sangren Steven. 1987. History and Magical Power in a Chinese Community. Stanford University Press.

|

Wolf Arthur. 1974. Religion and Ritual in Chinese Society. Stanford University Press.

|

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39