WANG Yong, School of Marxism, Hubei University.

随着西方资本主义工业的发展,马克思以劳动价值论为基础提出了剥削理论。该理论认为,资产阶级凭借对生产资料的垄断,无偿地占有无产阶级的剩余劳动,甚至一部分必要劳动,这是对无产阶级的剥削(马克思,1975:257)。但是进入垄断资本主义时期后,剥削理论逐渐式微。一方面,资本主义国家通过一系列法律制度维护工人的合法权益,并且利用税收、福利政策改善工人的福利状况,使劳资双方从对抗逐步转向均衡合作,继而掩盖了劳资矛盾的对立面向(王星,2012;苗红娜,2015:297-306;毛丹、张洪,2017);另一方面,资本的“空间调整”引致发达国家传统产业的衰落,使这些国家面临劳工研究和劳工运动的双重危机(西尔弗,2012:1-2)。马克思笔下“资方剥削工人”的现象在资本主义发达国家几乎“消失”,然而吊诡的是,在全球化背景下,一种“新”的剥削现象却在这些国家产生。这种剥削现象源自全球化带来的劳动力跨国流动,大量发展中国家的劳工通过对外劳务输出1的方式进入发达国家,却遭遇了当地雇主在工资与福利上的不公待遇,进而形成一种剥削2关系。此种剥削关系3与经典马克思主义所揭示的剥削关系颇为相似,然而时代背景和制度环境已全然不同。

这种剥削关系在世界范围内广泛存在,尤其是亚洲地区。据统计,每年亚洲内部移民大约有400万人,其中低技能合同劳工占绝大多数(Battistella,2014:13;Hugo,2009)。这些移工4大多来自印度尼西亚、菲律宾、越南和中国大陆,而流入地则以日本、韩国、新加坡、中国香港、中国台湾为主。在这种剥削关系中,发达国家或地区的雇主通过多种方式剥削发展中国家的劳工,主要表现为超时劳动与工资克扣。以日本为例,日本雇主或企业侵犯移工合法权益的事件频有发生。据日本厚生劳动省统计,仅2015年就多达3 965起,主要表现为克扣加班工资。5在法制健全、工会完善的发达国家或地区内部为什么屡屡出现资方侵犯移工合法权益的现象?面对这种权益侵犯和剥削,移工是否会进行反抗,他们陷入了怎样的反抗困境?而雇主又采取了怎样的劳动控制策略?何种机制形塑了这种剥削关系?本研究通过中国赴日劳工的案例,探究日本雇主与中国劳工之间剥削关系的形成机制,为揭示发达资本主义国家或地区雇主与国际移工剥削关系的形成提供理论启示。

二、研究述评在劳工研究中,关于剥削关系有两条理论脉络:阶级形成理论和劳动过程理论(沈原、闻翔,2014)。阶级形成理论强调“工人阶级是怎样形成的”,“为什么他们的行动偏离了理论预测的革命行动”(吴清军,2006);劳动过程理论分析的核心问题则是“劳动过程是如何控制的”(王星,2012),更抽象地说是“资方如何获得剩余价值”。结合这两条理论脉络,本研究将首先论述雇主与国际移工的剥削关系对以往剥削理论形成的挑战;其次,综述当前跨国劳工流动中的剥削机制研究,并指出既有研究对这种剥削关系解释的不足。

(一) 阶级形成与劳动过程:剥削研究的两种理论视角 1. 阶级形成理论阶级形成理论发端于传统马克思主义。马克思认为,资产阶级的剥削与压迫将使无产阶级由“自在阶级”变为“自为阶级”,并必将推翻资本主义的剥削体系(马克思,1961)。然而在西方资本主义国家,资产阶级的剥削统治并没有被推翻,因此,之后的学者对马克思的理论进行了修正,突破了“自在阶级”与“自为阶级”的区别,并集中解释工人阶级为什么没有出现预期的革命意识与行动(吴清军,2006)。与经典马克思主义相比,后马克思主义的学者认为,虽然资方剥削是工人社会运动的动力,但也有助于推动国家福利制度的建构,且工人法律权利的增加和资方的柔性治理策略使协商与沟通成为解决劳资纠纷的主要形式,很大程度上消解了工人运动和阶级革命(贾文娟,2015;黄安余,2010:337)。

经典马克思主义与后马克思主义关于剥削的分析有两个共同点:第一,对剥削关系的认识一致,强调资方对工人劳动价值的不平等占有,进而形成资产阶级和无产阶级;6第二,认为剥削会产生重要的政治影响,无论是引发阶级革命还是社会改革。然而,本研究中的跨国劳工明显区别于发达资本主义国家(或地区)的本土工人。首先,他们通过严格的劳工输入制度进入流入国,受流入国外劳制度的制约,仅在流入国临时停留(Hugo,2009;Battistella,2014:17-18),如果合同结束不再续约7或在国外停留达到最长期限,须立即回国;同时各个国家(或地区)对移工的招募人数进行配额管制(项飚,2011;蓝佩嘉,2011:55)。停留时间和招募人数的限制使国际移工很难形成团结的群体,遑论形成阶级。此外,与流入国的本土工人相比,国际移工享有的权益也较差,在受到剥削后他们既不会进行革命,也无法推动社会变革。因此,国际移工与雇主之间的剥削关系在发达资本主义国家何以可能,是既有的阶级形成理论无法解释的。

2. 劳动过程理论马克思认为,劳动过程的本质是资本家组织生产并获取剩余价值(布若威,2015:47),即所谓的资本家剥削工人。因此,劳动过程理论的核心问题是资本的控制与劳动者的反抗。无论是马克思(1975:703-708)还是布雷弗曼(Braverman,1974)、弗里德曼(Friedman,1977:109-113)和埃德沃兹(Edwards,1979),都揭示了劳动过程中劳动控制方式的变化,而布洛维进一步发展了劳动过程理论,提出了“生产政治”(production politics)和“工厂政体”(factory regime)的概念。生产政治理论认为,劳动过程、劳动力再生产模式、市场竞争和国家干预四个维度形塑了不同的生产政体8,并决定了工人对资方控制的反应方式与斗争能力(沈原,2006;何明洁,2009)。该理论的关怀点是将微观过程与宏观的市场和国家制度安排相联系,进而有助于透视影响生产的宏观政治经济条件(王星,2012)。

布洛维结合生产政治理论指出,竞争资本主义时期的生产体制是“专制主义”,资本家直接剥削工人,这时的劳动过程以资本的独断、专制为特征;到垄断资本主义时期则变为“霸权主义”,资本家开始掩饰剩余价值,并对工人进行隐蔽剥削,这一时期劳动的基础已经转变为“同意”而不再是强制(布若威,2015:193)。20世纪80年代以来,生产体制又向霸权专制转变,工人向资本让步,被迫在降低工资与失业之间做出选择,然而这种方式并不是新的市场专制主义的再现,而是流动的资本应对组织化的工人时的理性行动(汪仕凯,2010;贾文娟,2015)。按照布洛维的观点,本研究中日本作为发达资本主义国家,理应属于霸权主义的生产体制,但日本雇主违反法律,侵犯移工的合法权益,却属于直接剥削。因此我们需要思考,为什么霸权体制9下的发达资本主义国家重新出现了“市场专制主义”的生产体制,这挑战了资本主义国家既有的劳动过程理论。

以往有关剥削关系的研究非常丰富,但就本研究而言,无论是劳动过程理论,还是阶级形成理论,在解释国际移工被剥削的问题上都显得有些不足,一个重要原因是以往研究主要以一国之内的工人为对象。而跨国劳工与本土工人存在较大差距,他们时常被克扣加班工资,受到雇主的直接剥削,10且他们与本土工人面临完全不同的制度与市场环境,他们身处全球劳动力市场,且他们的行为受外劳制度约束。因此,要想对这种剥削关系的形成进行探讨,需要在跨国情境下探究跨国劳工流动中的剥削机制。

(二) 跨国劳工流动背景下的剥削研究在跨国劳工流动已经广泛存在的背景下,劳工在流入国遭遇雇主剥削的现象开始被学界关注。既有研究11主要从四个方面阐释跨国劳工流动中剥削机制的形成:国家制度、劳动力市场、劳务中介、工会机构。一是从发达国家或地区的劳工输入制度入手,关注该制度引致的移工公民权缺失的影响,如移工在国外停留的时间和自由择业受到限制、雇佣契约延展的不确定性都强化了其在工作中的弱势地位,阻碍了他们的组织与反抗,进而增强了雇主对其劳动过程的控制(Bressán and Arcos, 2017;Kamibayashi,2012;蓝佩嘉,2011:73-76)。二是从劳动力市场入手,认为移工多在非正式与不稳定的就业部门工作,而丧失工作和生计来源的危险使他们易受剥削,且在低工资行业中雇主为了获取更多利润更容易剥削员工(Datta, et al., 2007;May, et al., 2007;Bressán and Arcos, 2017)。三是从劳务中介入手,认为复杂的劳动力输出机制使移工在招募过程中受到培训公司和中介代理机构的联合压榨,他们必须缴纳更多费用才能出国打工(Sarkar,2017),又或者在工作中受到中介机构和雇主的联合剥削。最后一种阐释从流入国的工会入手,认为工会的衰落使移工更加个体化,进而增强了劳资关系中雇主的优势地位(Holgate, et al., 2011)。

虽然上述研究丰富了跨国劳工流动中的剥削机制,但对剥削机制的探讨仍显不足。我们需要追问的是,劳工输入制度具体如何影响了国外雇主与跨国劳工的博弈?既有研究已经有所涉及,上林千惠子和蓝佩嘉都对亚洲内部的合同劳工进行过研究。蓝佩嘉(2011:73-76)强调契约和被遣返风险束缚了外籍劳工的行为,使他们只能忍受工作的困难和雇主的剥削。上林千惠子(Kamibayashi,2012)则强调外劳制度的一系列限制使外籍劳工的权利维护变得非常困难,但这些研究对外劳制度影响的讨论并不深入,而且以往研究对“跨国劳工被剥削”这一现象多是经验性描述而非理论性思考。因此,本研究试图深入探究外劳制度对跨国劳资博弈的影响,尤其关注外劳制度的一系列规定及其赋予雇主的权力,同时进行理论上的思考,进而使国家制度视角更加完善。

另一个需要探究的问题是,除了上述四种视角,影响跨国劳工流动中剥削机制产生的因素还有哪些?本研究认为,布洛维“生产政治理论”中提到的其他几种因素也至关重要,12这也是跨国劳工流动中剥削机制研究可能的理论增长点之一。劳动力再生产模式与劳动力市场竞争对跨国劳工遭受剥削有何影响?在这种剥削中劳务中介与雇主是“合谋”关系还是正常工作关系?本研究将关注劳动力再生产模式13和劳动力市场竞争在跨国背景下的影响,并关注劳务中介和资方在劳动过程中的角色,透过这些因素的复杂交互作用探究跨国劳工流动中剥削机制的产生。概括来说,本研究将以“跨国生产政治”为分析框架,探究跨国劳工流动中的劳动控制与反抗,以揭示国际移工与雇主之间剥削关系的形成机制,拓宽劳工研究的视野。

三、案例介绍与资料来源本研究中的“中国移工”指通过国内海外劳务派遣单位在国外受雇劳动并取得报酬的人员。在这种雇佣形式下,外派劳工与国内的劳务派遣公司之间是派遣合同关系,与海外的雇主是劳动合同关系,派遣单位与海外用人单位之间是商业关系,即这种雇佣关系是劳工通过国内派遣机构与海外雇主形成,是全球化背景下一种新的雇佣形式(常凯,2011)。

该雇佣形式在亚洲地区的国际劳工流动中占据主导地位(Hugo,2009)。由于日本少子化和老龄化严重,且一般工人逃避次级劳动力市场(Goss and Lindquist, 2000),因此通过“技能实习生”制度引入了较多外籍劳工。14技能实习生制度使外籍工人在日本面临的制度环境与其本土工人存在非常大的差异。第一,从事的行业和工种不同。技能实习生制度将外籍工人限定在低技能、无技能的中小企业,以次级劳动力市场为主,而日本工人工作不受次级劳动力市场限制。第二,企业雇佣的人数不同。日本对外籍工人实行配额管制,按照公司规模大小引入外籍工人,因此同一企业中外籍工人人数往往较少,一般不会超过20人,多为十几人甚至几人,而企业中日本工人的人数则不受限制。第三,工人引入方式不同。技能实习生制度规定,外籍工人只能在日本临时停留,一旦合同到期不再续约或者达到最长停留期限而无法续约,他们必须回国。此外,在最长停留时段内,他们每年要与雇主签一次合同,而是否续签取决于雇主。比较而言,日本工人没有最长停留时间等限制。第四,与雇主关系不同。外籍工人与固定雇主绑定,不能随意更换雇主,除非雇主主动解约、不续签合约、雇主破产或者其他客观的不属于外籍工人责任的原因(刘兴花、王勇,2018)。即使一定条件下可以更换雇主,但由于手续比较复杂,劳务中介一般不允许工人更换,且更换工作需要征得雇主同意,如果雇主不允许外籍工人更换,他们将被遣返回国。此外,一旦出现私自出走、逃跑等情形,外籍工人将变成非法身份,面临法律惩罚和被遣返回国的风险。而日本工人与雇主不存在绑定关系,可以自由择业。第五,居住方式不同。一般情况下,日本雇主要为外籍工人提供住所,住宿费、水费、电费、燃气费等费用从工人工资中直接扣除,而日本工人并不需要雇主提供住所。因此,日本外劳制度严格控制和规范着外籍工人的工作与生活,项飚(2011)将亚洲这种劳动力的跨国流动称为“劳工移植”。

虽然日本外劳制度严苛,但仍有许多国家与日本进行劳务合作。日本的外籍工人主要来自中国、越南、印度尼西亚和菲律宾等亚洲国家,他们成为日本劳动力市场的重要补充。2016年之前,中国一直是日本技能实习生第一大来源国,2016年被越南超越,退居其次。15中国技能实习生在日本主要从事制造业、农业和水产业,其中90%就职于日本的制造业(金惠怡,2015:48),大部分在日本的中小企业工作。中国技能实习生赴日打工主要受其家庭或个体经济压力的影响(刘兴花,2015)。在受访的32位中国赴日劳工中,经济动机是影响他们出国打工最主要的因素。其中,有劳工因为生意折本而背负巨债,一些劳工因为计划结婚成家需要钱,一些劳工刚刚有孩子,面临当前与预期的消费压力,还有少部分劳工虽然家庭经济条件相对较好,但希望拥有自己的可支配收入。对他们来说,挣钱是最主要的目的,但正常工资低使“加班”成为他们挣更多钱的主要途径。劳工普遍渴望加班,且劳务中介在招聘广告中也以“加班多”“加班工资是平时工资的1.25~1.5倍”来吸引打算出国打工的人。

本研究的资料来自两方面。一是对赴日中国移工及其家人、跨国劳务中介代理人进行访谈,以全面地了解劳工和跨国劳务中介在雇主克扣工人加班工资问题上的不同视角和态度,包括3位跨国劳务中介代理人(编码A1~A3)、32位赴日中国移工(编码C1~C32)及31位家人(编码B1~B31),所有受访对象均来自山东省北县(匿名化处理)。由于受访的跨国劳工处于不同的跨国流动阶段,部分劳工已经回国,而有些劳工还在国外,因此在数据资料收集上采用跟踪研究(follow-up interview)和回顾研究(retrospective interview)相结合的方法。二是通过网络社交平台与媒介(各种出国务工交流QQ群、劳务中介的网络招工广告)、文献研究等途径,了解“加班”在中国赴日移工招募中的重要性以及日本劳动法关于加班及其费用的规定。受语言、国界的限制,访谈对象未能包括日本的雇主,也无法通过实地的参与观察收集移工在日本打工期间的相关资料,但考虑到雇主克扣移工加班工资的现象是客观存在的,并不涉及日本雇主的主观理解,因此通过对移工和跨国劳务中介的访谈可以获取雇主部分的行动资料。此外,研究者还对同一调查对象进行了多次访谈,以尽量详实且客观地反映当时的情景,并使用国外学者与我国台湾学者的经验研究和新闻报道等二手资料加以佐证。

本研究关注的是日本雇主克扣中国移工加班工资的现象,在被访的32位赴日中国移工中,有9位移工明确表示其加班工资被雇主克扣,16其中C1、C2、C3的休息日加班工资低于法定标准,而C4、C5、C6、C7的日常加班工资低于合同规定标准,C8和C9几乎未被雇主支付加班工资,甚至月工资都低于最低工资标准。1732位赴日中国移工的基本资料详见表 1。

| 表 1 赴日中国移工的基本资料 |

低廉的工资使中国赴日移工只能通过加班来赚取更多钱,但雇主克扣加班工资却使他们的“加班福利”19大为缩水。面对这种情况,移工会积极抗争还是选择忍受?通过调研可知,“反抗”20或“消极服从”21两种情况都可能发生。所谓消极服从,指移工明确意识到自己的合法利益被雇主剥夺后,由于缺乏反抗条件而被迫接受雇主的行为。

1. 中国移工的消极服从多数情况下,移工面对加班工资被雇主克扣的情形时不会反抗,即使这意味着加班工资减少,而移工之所以选择“消极服从”受外劳制度的影响:外劳制度赋予雇主的权力与外劳制度下移工的引进方式。

首先,雇主权力引致中国移工的消极服从。外劳制度赋予雇主一系列权力,如是否续约、移工是否可以更换雇主等。22移工通过中国的跨国劳务中介进入日本工作,虽然在出国之前就与劳务中介签订了三年的派遣合同,但到日本务工后,他们与日本雇主每年都要签一次劳动合同。每年合同到期后,雇主有权决定是否与移工续签以及他们是否可以更换其他雇主。如果雇主执意辞退中国移工,且不允许他们更换其他雇主,他们将会被遣返回国,而出国之前漫长的报名、面试、培训23、体检、办理护照与签证等消耗的时间与金钱成本都将付之东流。从最开始报名到最终出国所花费的时间少则半年,多则一年半甚至两年,而费用则在4万元到6万元不等。这些费用包括劳务中介的服务费、外派劳务人员的出国费用和移工在国外生活工作需要准备的其他附加费用。与“出国打工”来之不易对应的是对国外工作机会的珍惜,由于外劳制度赋予雇主掌控移工工作机会的一系列权力,使很多移工“不愿出头”“多一事不如少一事”,进而对雇主克扣其加班工资的行为选择忍受。

我去日本打工一共三年,在那里主要做汽车零件。与去日本其他公司打工的人相比,我们加班也不少,但我们的工资比他们都低,每个月才9万日元,24所以我不舍得吃不舍得穿,就为了多省下点钱。其实我们并不是不想找老板,你也知道我们那个合同,在国内一次签三年,但在日本实际上每年签一次,如果说你干得还可以,第一年签完,第二年还可以继续;你干得不好的话,第一年结束的时候,人家有权力不和你续约,就是第一年干完,你就可以走了。我们要是一闹的话,老板可能就不要我们了。(我们)也可以找劳务中介换工作,但前提是老板同意,如果老板不同意,非让你回国,那你只能回国。在这一块来说,老板占主导。(C8,男,北县CG村)

从C8的案例可以看出,虽然他和同事们经常加班,但每个月的工资仅9万日元左右,远低于当地最低工资标准,更不用提加班工资。由于家庭经济条件一般,C8出国打工的费用都是找亲戚朋友借来的,他出国打工的主要目的是挣钱,而由雇主掌握的续约权力以及是否允许移工更换雇主的权力,对C8等人的行为产生约束作用。如果与雇主争论,移工可能无法得到续约,甚至会被遣返回国,25而逃走打黑工的话,也很容易被遣返回国。在这两种情况下,挣钱就更加无从说起,于是他和同事们选择了忍受。

第二,移工引进方式引致中国移工的消极服从。“是否反抗”受上述风险影响的同时,还受外劳制度影响。日本外劳制度规定中国移工是合同制劳工,以每年或半年一批的方式进入日本,最长停留时间一般为三年。26“一批批”的引入使中国移工进入日本后拥有另一重身份——前辈或后辈。先到日本的移工被称为“前辈”,后到日本的移工被称为“后辈”,而“最长停留时间”则决定了移工仅在国外临时停留,在有限的时间里打工挣钱。这种引入方式使移工的前辈与后辈产生分化,继而影响了他们的反抗。移工的反抗行动与到日本的时间呈“倒U型”分布,即刚进入日本的后辈与合同期最后一年的前辈一般不会进行反抗。虽然前辈反抗能力较强,但由于一直没拿到应得的加班工资而反抗意愿较弱,即使他们反抗成功,雇主不再克扣加班工资,他们之前被克扣的工资也无法拿到,在合同剩余时间里没必要再和雇主“闹僵”。后辈虽然对雇主克扣加班工资非常不满,但由于“人生地不熟”,且“前辈干了三年都忍了,更何况自己”,更加不敢贸然行动。在高风险之下,拥有较强反抗能力的前辈反抗意愿较弱,而拥有较强反抗意愿的后辈反抗能力较弱,中国移工前后辈的分化至此形成。这种同一国族27内的分化主要受移工引入方式的影响。

C1、C2和C3三位移工共同为一位日本农户工作,该农户以注册公司(即会社)28的形式经营农业和花卉种植。在该会社工作的除了日本本土工人外,还有三位中国移工。C3刚到日本不满一年,而C1和C2则分别在日本工作了两年和一年。日本《劳动基准法》规定,法定休息日工作的工资是平时工资的1.35倍,29而社长只给他们1.25倍的工资。在得知社长克扣工资以后,三位移工都非常生气,却都没有进行反抗。在C1看来,虽然社长的做法违法,但他还要在日本工作10个月,与社长闹翻对他也不好,甚至面临被遣返的风险,而且以前社长克扣的加班工资也不可能还给他。尽管他也非常气愤,觉得社长“太抠门”,但还是选择了忍受。

这家老板了了30啊,太抠了,我已经来日本工作两年零两个月了,礼拜天加班要1.35倍的工资,但我们老板只给1.25倍,他这做法违法,违反了日本劳动法。真想和老板闹翻啊,要是闹翻了我就可以早些回家了,反正我也待够了31。但想想还是算了吧,还要在这里工作,不好得罪老板,再说我也算过了,一年52个星期天,按每天工作9个小时、一小时工资740日元、100日元兑换6块钱计算,三年下来(老板)大概能扣我六七千块钱,顶我一个月的工资。不过爱咋地咋地吧,毕竟扣我的加班费也不可能给我了,好也罢,坏也罢,一咬牙就过去了,爱给就给,不给拉倒,反正无所谓了。(C1,男,日本,视频访谈)

与前辈的消极服从相似,后辈往往也不敢贸然采取反抗行动。与C1相比,C2和C3虽然还要在日本分别多待一年和两年,理应为自己的合法权益而抗争,但他们都没有进行反抗,因为他们对语言和工作环境还不熟悉,工作能力未完全得到雇主的认可,尤其是C3,刚到日本工作更是如此。与他们情况相似、态度相似的是C4。C4在日本从事服装制造业工作,她所在的会社共有9名中国移工。到日本几个月后,C4与其他同事就发现雇主所发加班工资与合同规定的不同,但他们选择了“忍气吞声”。在访谈中她强调移工反抗能力较弱,且没有与前辈们形成团结关系。

我们是一批一批去的,一年一批,我们这一批分到那个厂子的有3个人,32主要做服装加工,我们前面还有两批(人)。我们去了一年的时间,他(指雇主)一直没有按照加班的基本标准给我们(加班费),这我们都知道,但我们刚去也不敢怎么地,毕竟人家干了三年的都忍了,更何况我们是才去的呢。在那里人生地不熟的,语言还不通,也没有什么本事,所以我们就忍了。(C4,女,北县YF村)

2. 中国移工的反抗加班工资被克扣后,出于维护自身经济利益和合法权益的考虑,中国移工也可能积极反抗,但这种反抗通常发生在两种情况下:被雇主辞退时或集体反抗时。

第一,被雇主辞退引致中国移工的反抗。一般情况下移工们不会主动对雇主的行为进行反抗,因为面临着丢失工作的风险。只有当他们与雇主不再具有劳动关系,即被辞退时他们才敢与雇主“闹翻”。33C3和C1、C2三位移工最开始“集体失声”,在C3一年合同期将满时,雇主因对他的工作能力不满意而将其辞退,并且拒绝了C3更换雇主的请求。34面对“必须回国”这一结果,C3就加班工资的问题和雇主“闹翻”,发生了争执。C1和C2虽然顺带受到了影响,但并没有参与其中,因为他们还要留下来继续工作。C3也表示,如果他没有被辞退,也不会对雇主克扣加班工资的行为进行反抗。

我在日本干农业种植,才去了一年就被老板遣返回来了,我当时特别难过,毕竟我前前后后花了大半年到一年的时间,好不容易才出了国。于是我去找劳务中介帮忙调换工作,但我们老板不同意。本来我们几个都知道老板扣了我们的加班费,我们都不想说啥,想着踏踏实实挣点钱就好,但眼看没办法留下来了,我也没有什么好顾虑的了,就和他闹翻了,撕破了脸。(C3,男,北县RZ村)

第二,移工引进方式引致中国移工的反抗。移工在劳资关系中处于弱势地位,仅以个体力量无法与资方抗衡,且面临被解雇遣返的风险,因此个体对抗资本的行动往往不会发生,但移工集体的力量会对雇主产生一定影响,进而对其行为产生约束作用。正是意识到这种集体力量的优势,但又担心雇主拥有的权力,因此很多移工不愿意作为“代表”与雇主进行“谈话”,而是选择集体去找雇主。正如C4所讲,“这种事情,谁愿意当代表啊,要去肯定都一起去啊”。因为拥有共同的利益,35C4、C5、C6、C7所在的会社都有中国移工与雇主进行集体谈话。C6与同事通过提交意见的间接方式,将意见写到每天的“作业本”36上,社长审核他们作业的时候看到了留言,于是亲自找他们“谈话”。与C6等人“集体留言”不同的是,C4、C5和C7等人下班后相约找雇主谈话。这种集体反抗之所以能够突破移工前后辈的分化,主要是因为有发起人,而这些发起人并不是刚进入日本的后辈或合同期最后一年的前辈,而是从后辈转化为前辈的移工。虽然一开始他们并没有反抗,但随着工作经历增加、反抗能力增强,他们“思考再三”后因利益受到剥夺而气愤,于是集体找老板“讨个说法”。

我们是第二年才去找社长的。到第二年我们长本事了,懂得多了,见识也广了,对工作环境基本熟悉了,越想越觉得生气,就一起约着找社长去了。(C4,女,北县YF村)

我们干活每天都要写作业啊,干多少都写上面,每天社长都要批作业。我们就商议着,都写到作业(本)上去,意思就是想找他谈话嘛。正好那一天下了班,我们是(晚上)9点来钟下的班,谈话谈到11点,集体去找的他。第二天,他去了我们宿舍,大家全围桌子上说的,就是说有什么意见让提嘛,我们提出来要涨加班工资。(C6,女,北县MY村)

由表 2可知,单纯考虑反抗风险,外劳制度赋予雇主的一系列权力使移工一旦反抗可能面临丢失工作的风险,因此,一般情况下移工不会反抗,除非移工被辞退并被遣返回国,这时他们已不再受雇主权力的威胁。当移工前后辈分化时,则需要考虑反抗风险、收益、意愿和能力等因素,这时移工的反抗行动呈“倒U型”分布,在合同伊始的后辈与合同末期的前辈并不会积极反抗,而是在合同中期的移工起而反抗。这些移工之所以能发起反抗,一个重要的前提是同一批次进入公司的移工至少有3人,37否则仅以个体力量无法对雇主行为产生约束。被雇主辞退时的反抗是一种个体反抗,而由转化为前辈的后辈发起的反抗则是一种集体反抗,这种反抗一旦发起,大部分中国移工会参与其中。

| 表 2 移工反抗行动的影响因素 |

虽然非正式的集体反抗成为许多移工争取合法加班工资的重要方式,但这种反抗却是理性、有限且温和的。他们“一边干活一边找雇主谈话”,尽量利用下班时间而不耽误正常工作,以确保自己当前的经济利益不受损害。在他们看来,没有必要与雇主“闹得太僵”,因为他们是“外籍劳工”,“闹太僵”(例如罢工行为)只能损害自己的利益,最终被辞退甚至遣返。据C4讲,与他同一批去日本的其他会社的移工有因为加班工资罢工的,但他们没有,C6和C7等人也没有采取激进的罢工行动。

我们没有和其他厂子的人一样罢工,就是找老板闹了闹,要求加工资。罢工没有必要你知道吧,罢工扣的是我们的钱,如果说一天不上班,他照样扣(我们)钱,我们也不挣钱,有事就和他说事,如果实在不行就威胁他,说必须给我们法定的加班工资,他可能也不想把事情闹得太僵。再说,如果我们要去告他的话,肯定能把他告下来。(C4,女,北县YF村)

加班工资是移工工资收入的重要组成部分。中国移工及其家人普遍认为,“如果出国打工不加班,根本挣不着钱”,工人们抱怨只靠正常工作,除去饮食、住宿、水电等生活费用,每月4 000来块钱的收入并不符合他们出国的目的。但面对加班工资被雇主克扣的情况,移工的行为却有些耐人寻味。在外劳制度和雇主权力的制约下,有些移工选择了消极服从,忍受加班福利缩水的现状;也有移工进行了反抗,只不过这种反抗发生在个体失去工作机会或移工集体发声的时候。只有这时,移工才不用过多担心反抗带来的不利影响。

(二) 日本雇主的适应性控制面对移工的反抗,雇主仍希望继续获得更多利润,一般会采取如下劳动控制策略:长期停止加班38、挑人加班、不同国族移工替换、提高移工生活居住成本等。

1. 长期停止加班面对移工的反抗,如果公司的生产任务不用加班完成,雇主将采取长期停止部分时段加班的策略。被遣返回国之前的一个月,C3与雇主因加班工资而发生冲突,要求雇主将周日加班工资由平时工资的1.25倍上调到1.35倍,雇主被迫同意提高,但却不让移工周日继续加班。这种情况下全部移工加班机会被剥夺,移工周日休息,也即“有加班费,但实际上没有加班”。面对收入的减少,同事C1和C2非常难过、感慨和无奈。

我们去年(2015年)这个时候,这个月(8月)没有1.35倍的加班费,每个礼拜天都上班,现在有1.35倍加班费了,但每个礼拜天都休息,行了吧。1.25倍加班费时,上一个小时(班)六七十块钱,现在虽然有1.35倍了,礼拜天一小时挣七八十块钱了,但礼拜天直接不给你上班了,所以我们这一个月比去年的时候挣得还少。规范是比以前规范了,但不挣钱啊(有些自嘲),老板现在是省钱了,没活,直接没活啊。哎呀,胳膊拧不过大腿。现在(事情)都已经定下来了,就没必要改了(指再去找老板请求加班),还不够麻烦的。(C1,男,日本,视频访谈)

2. 挑人加班如果公司的生产任务不允许停止加班,雇主会选择挑人加班。挑人加班既可以满足生产的需要,又可以分化移工,将雇主与移工的等级冲突转化为横向的移工间的竞争冲突。C7的雇主就选择了挑人加班,其挑选标准是“听话、看着顺眼、干活快”,即挑选顺从且效率高的工人。按照这些标准,雇主从十几名移工中挑选了三四名移工加班。加班每小时可以获得几十元人民币,而其余移工的“加班机会”被剥夺,移工间的工资由此存在差别,关系也变得有些疏远,结果是雇主支付的加班工资维持不变。

我们去找社长争论后,社长开始挑人加班,让你加不让我加,或让我加不让他加,这个样子的话,大家不就闹得差点了。我们社长很气人啊,闪着39别人,时间长了,这不同事之间的话慢慢就少了啊,有加班的,有不加班的,那不加班的不就一个月比加班的少挣很多钱啊。你别忘了,叫谁加班别人也不好受啊,一个小时那么贵,人民币好几十块钱,你说你闲着玩也是玩过去了。(C7,女,北县ZW村)

3. 越南移工替换中国移工面对C6与同事的反抗,且企业生产需要移工加班,雇主最终妥协。移工的团结使雇主不再与移工计较,提高了加班工资,因为雇主无法承受不加班带来的产量和经济收益减少。用移工的话说,“要是我们按照那样(指不加班)干的话,根本干不出来活,出不来产量”。但这种反抗却使越南移工成为中国移工强有力的竞争对手,继而导致日本雇主对外国劳动力需求的变化,不同国族的移工替代成为许多日本雇主采取的重要策略。访谈中一种普遍的说法是,“现在日本许多会社不要中国人了,要越南人,因为越南人便宜又好管,中国人在那边的多,遇到事情齐心起来闹事,不好管理”。2012年10月时,C6所在的会社有19位来自山东省北县的移工,后来逐渐变少,2015年12月在C6回国以后,会社中只剩两批中国人。与此同时,会社中越南人逐渐增加,后来该会社的外籍劳工全部来自越南。

中国人不好管理啊,人多了有时候集起心来闹事,比如加班费这个事,大家一起和他(指社长)讲讲条件,把条件都讲上去了,社长就嫌不好管理啊。我们是半年过去一批,这不我去年12月份回来了,今年7月份回来一批,12月份又回来一批,这两批回来(那里)就没有中国人了,全要越南人。(C6,女,北县MY村)

很多会社不止加入一个组合40,有可能加入几个组合,可能从这边组合要人,如果对这边的人不满意的话,再从那边组合要人,有很多不同的渠道(招人)。比如我们这边许多农(户)家有中国人、越南人、泰国人和印度尼西亚的人,很多啊,从这边招不到合适的人,人家不就从其他地方要人啊。(C1,男,日本,视频访谈)

4. 提高移工生活居住成本面对C4和C5的反抗,雇主主动提出稍微涨一点加班工资,虽然仍不符合加班工资规定,但可以给他们“多加些班”,这样就能增加移工的月收入。这一条件被C4和C5等移工接受。其实在加班工资不符合标准的情况下,移工多加班意味着受到更多的剥削,但在他们看来,只要能挣到钱,即使加班多、工作累也可以接受。这时移工的行动逻辑基于“加班效益观”,41即移工更倾向于通过延长工作时间来增加经济收益,较少考虑加班时间内单位劳动时间(小时)的工资收益,移工将加班总收益作为工作的首要目的。

我们一起去找了社长,他说的非常清楚,如果加班费太高,他挣不着钱,那也不会让我们加班了,如果我们只想拿基本工资不加班的话,也行。但不加班对他也不好,这不后边他就再和我们提出来,说继续加班,给你们涨点(加班)工资,不过涨得稍微低点。虽然还是不符合标准,但是有加班了,而且加班多点,不就能挣钱了嘛。(C4,女,北县YF村)

C4和C5等移工貌似在与雇主的“斗争”中取得了一些胜利,加班工资略有上涨,加班时间多了,所以月总工资增加了。但没过多久,雇主因利润空间的缩小增加了移工水电、房租等费用。需要特别说明的是,中国移工在日本的住宿一般由雇主提供,雇主每月从移工的工资中扣除固定的水电和房租等费用,虽然这种居住方式给移工的生活带来了极大便利,但也成为雇主控制移工的重要手段之一。上林千惠子(Kamibayashi,2012)也指出,日本很多小公司为节约劳动成本,从技能实习生的工资中过度扣除住宿等费用。C4和C5的雇主虽然给他们涨了加班工资,但却把房租、水电的价格也相应提高。C4说,这并不是他们最初想要的结果,因为增加的加班工资和增加的水电费与房租费相差无几,最终工资也没有“涨多少”。

因为扣加班费,我们不是和社长打仗42了嘛,结果加班费涨了,涨是涨了,但他又从别的上边给扣了,这就是说啊,还不如不打仗。人家把水费、电费和房租都给涨了,就是涨了一部分钱,也给扣去一部分钱,不是我们想要的结果。这不还把俺社长给得罪了,他还看着我们就上火。(C4,女,北县YF村)

面对移工的反抗,雇主具体采用何种控制策略主要依据公司对加班的需求。如果公司生产任务允许,雇主可以选择长期停止部分时段加班的策略;如果生产任务不允许,则可能采取挑人加班、不同国族移工替换、提高移工生活居住成本等措施。调研中C1、C4和C7采用“抠”“小心眼”“气人”等词语来描述雇主的行为,这暗含了他们与雇主劳资关系的本质。资本追逐利润的本性在雇主与中国移工身上一览无余,资方通过克扣移工加班工资来获取更多剩余价值,同时又通过劳动控制应对劳工的反抗。长期停止加班和挑人加班使移工的加班福利减少甚至丧失加班机会;移工的国族替换则使中国移工失去了工作机会;提高移工的生活居住成本使雇主的劳动成本维持不变,移工的工资收入状况仍未得到有效且实质的改善。“胳膊拧不过大腿”是中国移工与日本雇主关系的生动表述,不论是阶层身份还是外来国族身份,中国移工在与日本雇主的较量中都处于劣势地位。

(三) 跨国劳务中介的“选择性庇护”中国劳工赴日打工必须通过具有对外劳务合作经营资格的企业,即跨国劳务中介公司。这些中介公司与日本一级接收单位(如中小企业组合等)合作,将劳工派遣到日本为一些中小企业工作,并安排随行管理服务人员,以帮助劳工在流入国更好地工作与生活。因此,当中国移工与日本雇主因加班工资发生冲突时,跨国劳务中介理应承担责任,协助劳工与资方有效沟通,促进劳资关系和谐。实际上,中介公司在劳资冲突中远没有发挥应有的作用,而正是这种“只管生活不问或少问工作”的选择性庇护加剧了移工被克扣工资时的无助境况。跨国劳务中介一般有两种回应方式:一是不参与冲突,任由雇主与移工博弈;二是负责协商调解,但这种调解往往没有实质作用。在C6、C7、C8、C9与雇主的冲突中,跨国劳务中介都没有积极参与。C6、C7、C8并没有主动找中介帮忙,C9虽然寻求了中介的调解,但劳务中介并没有积极解决,这种“不作为”导致C9最终选择了“跑黑”43。

我们因为加班费和社长闹矛盾的时候,没有找劳务帮着解决,因为出国以后劳务上都是“死的”44,不管(事),能把我们送出去就行了。劳务就是为了挣钱,他们主要负责招人,招完人给办手续、签证等乱七八糟的。送过去(日本)以后,我们有什么事(指发生劳资冲突等)基本和他们没关系了。(C7,女,北县ZW村)

劳务中介在劳资冲突中的第二种角色是居中协调。中国移工在日本都配备“生活老师”45,这些“生活老师”在雇主与移工发生冲突时可以居中协调,因为他们作为中国劳务中介的工作人员,被指派到日本协助当地组合工作。但这种协调一般不会起重要作用,因为在与雇主的关系中,劳务中介往往处于弱势地位,无论从意愿还是能力来看,劳务中介能够发挥的调节作用都非常有限。首先从意愿来看,劳务中介与日本雇主具有亲和性,这基于其经济利益的共通性,他们之间是商务合作关系,因此一般情况下劳务中介不会与雇主闹僵,他们并不想因为“流动的”移工而得罪“相对固定的”客户(即雇主),否则,将影响到他们与雇主的后续合作。第二,从能力来看,日本资方为雇佣方,劳务中介为劳工派遣方,一旦雇主执意不妥协,中介只能进行有限的调解。

在C1、C2、C3、C4、C5的个案中,生活老师都进行了积极协调。C1、C2、C3的雇主虽然同意提高周日加班工资,但却没有再让移工周日加班;而在C4、C5的个案中,生活老师则劝移工虽然加班工资不完全符合标准,但终究有加班,他们还是可以领到一定的加班工资,如果执意和雇主闹翻或求助日本法律(起诉雇主),他们将面临被辞退或遣返的可能。因此,无论是“不参与”还是“居中协调”,劳务中介发挥的作用都是有限的,这也是大多数受访对象不愿找中介而自己私下解决问题的重要原因。

中介代理人A1的观点是劳务中介方比较典型的一种观点,即工人不应只站在自己的立场关注工资的获得、加班工资是否符合标准,还应站在公司和雇主的立场考虑,因为工人的工资来源于公司和雇主,他们具有捆绑性质。

工人站在什么立场说这些话,作为员工来说,你不管这个企业,你在这里干活,企业给你工资,如果这个企业倒了,你没有工作可以做了,你是不是觉得这个企业存在是有价值的,有利于我挣钱啊,这一块很多人都不理解。工人他们只会考虑到工资,不会替雇主考虑,当雇主都挣不到钱的时候,工人的钱从何来?当一个企业面临破产的时候,钱从哪里来?雇主都担心生计的时候,我来给你做工,我做的是哪一门子工。当危险来临的时候,企业和工人是在一起的,荣辱共存嘛。(A1,男,北县LY镇)

虽然A1强调雇主与工人利益的一致性,工人理应为雇主考虑,但他忽略的一个重要因素是移工并非长期员工。移工只是合同期内为雇主工作、合同结束即回国的“流动”员工,他们关注的重点是预期收入获得,因此在权益受侵害如加班工资被克扣时,他们会有所回应。

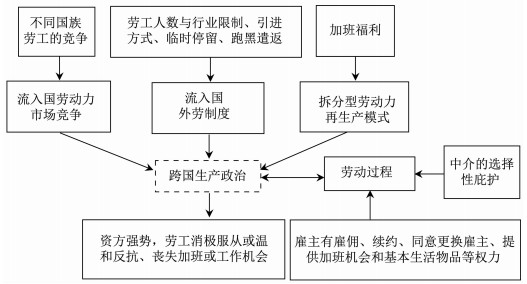

五、跨国生产政治:剥削关系的形成机制布洛维认为,国家干预、市场竞争、劳动力再生产模式和劳动过程以及它们的相互作用影响生产体制的形成,并决定工人对资方控制的反应方式和斗争能力(沈原,2006;何明洁,2009)。依据生产政治理论,本研究使用“跨国生产政治”框架分析发达资本主义国家雇主与国际移工之间剥削关系的形成机制。

第一,国家干预对剥削关系的影响。国家干预作为宏观政治背景,对微观层次的劳资关系具有重要影响。本研究中“国家干预”具体指日本的技能实习生制度。日本外劳制度规定移工引进人数根据公司规模确定,引入行业主要为制造业、农业等低技能、无技能行业,引进方式为“旋转门式”46的一批批引入,且移工只能在合同期内临时停留,如果逃跑打黑工将被遣返。这一系列规定极大地限制了移工的自由权,同时引致同一国族内移工的分化,制约了他们的反抗,使他们处于“想反抗而不能”的境地;而雇主本身拥有雇佣哪些国家的移工、是否与移工续约、是否允许移工更换雇主、为移工提供生活物品等权力。这些权力增强了雇主的优势地位,使很多移工不敢反抗,因为一旦反抗,他们可能非但得不到加班工资,反而丧失加班机会,陷入“渴望加班而不得”的处境,甚至无法续约且不能更换雇主,继而失去工作,被辞退遣返。

第二,市场竞争对剥削关系的影响。此处的“市场竞争”指劳动力市场竞争。随着日本“少子老龄化”的发展,大量发展中国家的劳工通过技能实习生制度进入日本,因此,日本劳动力市场中既有中国劳工,又有泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾等国家的劳工。这些劳工都在低技能甚至无技能行业工作,由于他们从事的行业可替代性较强,劳动力市场中不同国族的移工产生了替代效应,当中国移工对日本雇主的剥削行为进行反抗时,一些雇主选择用越南移工替换中国移工。

第三,劳动力再生产模式对剥削关系的影响。移工及其家庭的再生产模式为典型的拆分型劳动力再生产模式(Burawoy,1976;郭于华、黄斌欢,2014)。该模式使移工家庭的再生产依赖移工在国外打工的收入,因此移工将“挣更多的钱”视为出国打工的主要目的。多数移工形成了“加班福利”共识,认为加班是一种“福利”,甚至是一种“权利”,而低廉的工资更使他们不得不通过加班来挣更多钱,他们自愿加班甚至渴望加班。雇主克扣移工加班工资使其总收入大为缩水,进而导致部分移工的反抗;但“加班福利”理念却使“加班”成为资方的有效控制策略,雇主通过“停止加班”和“挑人加班”等措施对移工进行劳动控制,有效地抑制了移工的反抗。

第四,劳动过程对剥削关系的影响。首先,拆分型劳动力再生产模式使移工在生产中对“加班”形成了自发认同,他们珍视加班机会并积极投入其中,但恰是这种认同增强了雇主对劳动过程的控制。其次,外劳制度与雇主权力相结合,有效地增强了雇主的优势地位及其对移工的劳动控制。第三,在劳动过程中,劳务中介应当发挥居中协调作用,促进劳资关系的和谐,但实际上他们更关注劳工的生活而非工作,这种“选择性”庇护使他们在劳资冲突中往往不作为或温和地调解,进而形成“角色定位”与“角色功能”的错位。劳务中介虽不能被看作雇主的“帮凶”与雇主“合谋”剥削中国移工,但却无助于移工走出被剥削的困境。

综上所述,流入国外劳制度的限制、资方对外劳制度缝隙的利用、全球过剩的劳动力市场、拆分型劳动力再生产模式、劳务中介的选择性庇护等共同构成了“市场专制”性质的跨国生产体制。跨国生产政治对剥削关系的影响如图 1所示。

|

图 1 跨国生产政治与跨国劳资博弈关系 |

剥削的基础主要分强制和同意两种,本研究将基于强制形成的劳资剥削关系称为“显性剥削关系”,将基于同意形成的劳资剥削关系称为“隐蔽剥削关系”。根据这一标准,竞争资本主义时期的剥削关系属于显性剥削关系,47垄断资本主义时期的剥削关系属于隐蔽剥削关系,而雇主对跨国劳工的剥削也属于显性剥削,此种剥削关系产生于垄断资本主义的最新阶段,即新自由主义时期。通过对上述三种剥削关系的剥削机制进行比较可知,在传统的显性剥削关系中,劳动力对资本全面依赖,他们除了出卖自己的劳动力别无选择,在国家力量缺位而市场力量支配的情况下形成了生产的“专制体制”(汪仕凯,2010;李洁,2005)。隐蔽剥削关系中国家力量和市场力量共同发挥作用,福利国家通过社会保障和劳动法等维护工人权益,使资方的强制行为受到限制,进而做出让步和妥协,这种情况下生产体制转变为“霸权体制”。跨国劳工输出过程中形成的“显性剥削关系”也是国家与市场力量共同作用的结果,不同的是,拆分型劳动力再生产模式使劳动力依赖国外资本获得收入,而外劳制度限制、资方对外劳制度缝隙的利用共同形塑了跨国劳工弱势的结构性位置,进而形成了“市场专制”的生产体制,这是发达资本主义国家或地区“强制剥削”再度兴起的重要机制。因此,在深入分析外劳制度影响的同时,本研究并非单纯就外劳制度分析跨国劳工的弱势地位,还将这种外劳制度限制与跨国劳动力的再生产模式以及资方对外劳制度的利用相结合,以使国家制度视角的讨论更加完善。

马克思曾在《资本论》中指出,社会财富的规模越大,无产阶级的绝对数量就越大,产业后备军也就越多,而常备的过剩人口也就越多,这些相对过剩的人口构成了资本主义积累的重要基础,也成为资方劳动控制的重要手段(马克思,1975:707)。随着资本主义经济的发展,劳工逐步争权与被赋权,发达资本主义国家(或地区)内部形成了严整的法律体系和工会制度,它们在捍卫工人权利的同时,使资本家的剩余价值空间大大缩水,于是资本家也通过各种努力试图打破劳资力量的平衡,使之对资本有利。在资本家的多种调整策略中,当前备受学界关注的是“空间调整”策略,也即资本的地理转移(西尔弗,2012:4;沈原,2006),但发达国家内部很多中小企业缺乏空间转移的能力,而且国家也希望它们存在,为经济的发展提供一定支撑。面对资本竞争、劳动力成本提升等艰难的生存环境,跨国劳工输入给这些中小企业带来了生机。这种发展中国家向发达国家(或地区)的劳工输出调动了世界范围内的后备劳动力大军,形成了一个全球过剩的劳动力市场,使劳工流入国的资本家有机会重复马克思所揭示的剥削机制。因劳动力的地理空间流动形成的全球劳动力市场也成为发达资本主义国家强制剥削再度兴起的重要基础。跨国劳工流动过程中形成的“显性剥削关系”与其他剥削关系中剥削机制的比较见表 3。

| 表 3 不同剥削关系中剥削机制的比较 |

传统的显性剥削关系和隐蔽剥削关系虽然产生于不同时期,但却同属于发达国家内部的劳资关系,而雇主对国际移工的剥削则属于跨越国家边界的劳资关系。这两种剥削关系内涵相同,都是资方获得剩余价值,但它们的产生机制却不同。与发达国家雇主对工人的剥削相比,雇主对国际移工的剥削产生于因国家间发展不平衡而形成的劳工地理空间流动。而移工不但得不到流入国福利制度的有效保障,还受到外劳制度的严格管控。此外,与本土工人面临本国劳动力竞争不同,移工所面临的是全球劳动力市场的竞争。因此,在全球化背景下,发展中国家向发达国家的劳工输出强化了资方的强势地位,形塑了劳资之间的剥削关系。

本研究力图在贡献经验事实的基础上,推进跨国劳工流动中剩余价值占有机制研究的发展,并反映跨国移工在国(境)外的处境和权益保护状况。需要指出的是,本研究只是借助雇主克扣国际移工加班工资问题讨论这种剥削关系,并非意在“污名化”国外雇主。本研究认为,世界范围内后备劳动力大军的形成削弱了国际移工的市场谈判力量,48而外劳输入制度则削弱了移工在工作场所的谈判力量,两种结构性力量的削弱与移工组织性力量的缺失共同导致劳资力量的失衡。本研究认为,这一结论对同一类型的跨国移工具有一定的解释力,尤其适用于亚洲内部移工。与国内学者从结构层面寻求农民工问题的解决类似,49本研究认为,改变外劳制度、赋予国际移工更多权利对保护移工的合法权益非常重要。由于当前国内有关国际合同劳工的学术研究相对较少,因此本研究希望在现有条件下对该领域进行初步研究。当然,本研究还存在一些不足,在资料收集方面,受语言、国界限制,没有对日本雇主进行访谈,也没有对移工的劳动过程进行参与观察。此外,少数跨国移工采取了罢工等较为激烈的抗争,未来的研究也需要考虑这些集体行动,并将其与温和的反抗行动进行对比,以更全面地了解跨国背景下国际移工与雇主的冲突互动。

注释:

1. “对外劳务输出”指劳动者以活劳动的形式赴国外(或境外)为该国(或地区)的企业提供劳动,并获取相应报酬的一种社会经济活动。

2.并不是说只要资方与劳方形成劳动关系就会产生剥削,本研究中的“剥削”指资方违反法律政策规定克扣劳工工资与福利的行为。不违反法律政策规定的行为不被视为剥削。

3.此种剥削关系指发展中国家的劳工通过劳务派遣制度流入发达国家或地区而受到当地雇主剥削。本研究中国际移工与雇主的剥削关系不同于发达国家新近出现的雇主与本土工人的剥削关系。在这些资本主义国家或地区,随着20世纪70年代新自由主义政策的实施,国家出现双重撤退的情况,在缩减福利和最低生活保障的同时,放松了对管理专制倾向的约束,这种资本流动性引致的国家双重撤退与后福特主义生产体系、资本的全球竞争压力,共同促成“灵活用工”的出现,进而使工会力量削弱,工作的不稳定性增加,工人工资减少,雇佣关系去规则化,雇佣管理更趋灵活(布洛维,2007:299;哈维,2013:193-197;Kalleberg,2009;吕守军,2015)。上述两种剥削关系仍有很大不同,这种不同主要体现在两方面:第一,虽然两者都发生在全球化背景下,但雇主与本国工人之间的剥削关系并非因全球化的制度环境而产生,而雇主与外籍工人之间的剥削关系却受流入国外劳制度的影响;第二,虽然本国的非正式工人与正式工人在工资等福利待遇上有较大差距,但外籍工人与非正式工人的差距也很大,外籍工人的工资通常是按当地的最低工资标准发放甚至更低,且加班更频繁的同时却比非正式工人挣钱少。由此可知,即使非正式工人工作不稳定,也很少像国际合同劳工一样超时劳动、被克扣工资,而且他们的工资福利远好于国际合同劳工。

4.本研究将“出国打工者”简称为“移工”,即“移民工人”,英文单词为“migrant workers”(李明欢,2009)。国际劳工组织公约和建议书也通过“移民工人”这一概念对外派劳务人员加以规范和保护(任艳艳,2013:19)。

5. “日本教授呼吁对外国人实习生制度进行根本变革”,日本新华侨报网,http://www.jnocnews.jp/news/show.aspx?id=90218,访问于2018年8月2日。

6.虽然学者们在工人阶级形成的时间、途径与条件方面存在争议,但他们都认为工人阶级已经形成(汤普森,2013;Hobsbawm, 1984)。

7.许多国家和地区对外籍劳工的最长停留时间进行限制,比如日本、韩国、新加坡和中国台湾等。此处“不再续约”指最长停留期限内不再续签合同。

8. “生产政体”也被译为“生产体制”,本研究使用“生产体制”这一说法。

9.或者可以说“霸权专制”体制,但无论是霸权体制还是霸权专制体制,都不再是传统的市场专制体制,即使在同一行业甚至同一企业内部,本国工人也很少像外籍劳工一样面临克扣工资等直接剥削。

10.实际上,许多跨国劳工不仅被克扣加班工资,甚至连基本工资都低于当地最低工资标准(Kamibayashi,2012)。关于中国赴日技能实习生境况的新闻报道较多,参见新华网报道“理想丰满,现实骨感!中国赴日研修生为何事故频发?”,http://www.xinhuanet.com/world/2017-08/24/c_129687664.htm,访问于2018年8月2日。

11. 项飚(2012:10)在《全球“猎身”:世界信息产业和印度的技术劳工》中也探讨过“工人为何顺从”,但他在开篇就提到印度技术劳工的跨国流动明显有别于国际合同劳工的流动,区别主要体现在劳工进入外国后是否有固定的雇主和工作、与国外雇主是否具有直接劳动关系、是否可以随时跳槽并规避移民法规的束缚、是否可以短时间内在不同国家间多次流动等。国际移民工人的流动有很多面向,而本研究关注的是国际合同劳工流动,因此,该著作的相关结论无法为本研究提供非常有效的参考。

12.除国家制度因素,布洛维还提到市场竞争、劳动力再生产模式和劳动过程三种因素。

13.布洛维(Burawoy,1976)曾关注跨国移民工人的再生产体制,但他探讨的并不是国外雇主如何剥削外籍劳工,而是外籍劳工为什么会被限制在低技能、不稳定的工作岗位,且无法在流入国长久居住,而这主要源于劳工再生产成本的外部化,即移民工人更新过程(the processes of renewal)与维持过程(the processes of maintenance)的分离。在此基础上他进一步分析了该再生产体制产生的原因。布洛维专注于解释跨国移工的拆分型劳动力再生产体制如何形成,继而使移民工人的永久整合变得不可能;而本研究则将其视为既定的结构条件之一,探究该再生产体制如何影响跨国劳资关系中剥削的产生。

14.日本通过技能实习生制度引入外籍劳工。虽然日本官方不承认技能实习生是外籍劳工,但从技能实习生从事的行业领域以及学界的评价来看,技能实习生是变相的外国廉价劳工。

15. Immigration Bureau,Ministry of Justice,Human Resources Development Bureau,Ministry of Health,Labour and Welfare. 2017. “New Technical intern Training Program.”pp.1-19.http://www.immi-moj.go.jp/chinese/index.html.

16.其他大部分移工虽然有加班,但并未出现加班工资被克扣的情况,或者即使被克扣了加班工资,但因其对日本劳动基准法不熟悉而并不知情。上林千惠子(Kamibayashi,2012)在研究中也提到,很多赴日技能实习生并不清楚雇主是否支付了足额的加班工资。

17.在日本,外籍劳工适用于最低工资标准,最低工资分地区最低工资和特定产业最低工资两类。地区最低工资适用于各都道府县内所有劳动者及其用人单位,特定产业最低工资适用于特定地区内的特定行业劳动者及其用人单位,当两者同时适用时,用人单位支付的工资金额不得低于两者中较高一方的最低工资金额。

18.技能实习生在日本从事的行业和工种不断增加,从最初的13个职种变为目前的74个工种133个作业,具体参见公益财团法人国际研修协力机构JITCO的“外国人技能实习制度体系团体监理型接收”,http://www.jitco.or.jp/chinese/overview/05_00.html,访问于2018年8月2日。

19. “加班福利”在此指加班对移工来说是一种福利(benefit)。“加班福利”机制的形成受三个方面的影响:第一,低廉的工资刺激移工将工作时间延长;第二,小时工资既定,加班时间越长,收入越高;第三,加班工资的获得受流入国法律的保障。概括起来,即廉价的外劳定位、合同期内收益最大化目标、流入国法律对劳动的保障三种机制使移工对加班劳动产生自发认同。

20. “反抗”的目的并不是要追回以前被雇主克扣的加班工资,而是为了以后的加班工资不再被克扣。

21. 刘爱玉(2003)研究国企工人的行动选择时用“消极服从”来表达工人对企业制度变革目标的不认同和无奈。本研究借用这一概念来表达移工对雇主克扣加班工资的不认同、无奈与被迫顺从。

22. “移工不能自由转换雇主”的规定在很多亚洲国家和地区都存在,可参见刘兴花、王勇,(2018)的研究。

23.中国移工在赴日之前一般要参加三到六个月的技能和语言培训,进入日本之后还要参加一两个月的培训。

24.按当时的汇率计算,9万日元折合成人民币约5 000元左右。

25.技能实习生担心被遣返回国的报道很多,比如“又有在日中国研修生遇害,他们在日本都经历了什么?”http://news.cri.cn/20170823/f6aca46f-fb02-c9a8-f596-3afa970e8a6b.html,访问于2018年8月2日。

26. 2016年11月28日,日本通过外国人技能实习制度适正法,将技能实习生最长停留时间由3年延长至5年,但在第3年结束时,移工必须回国1个月以上,方能返回日本继续工作。该法律于2017年11月1日颁布实施,但在实际调研中笔者发现,劳务中介招募的赴日劳工最长停留时间仍为3年。

27.本研究中的“国族”(nation)指海外国际劳动力市场中的国族身份。“国族”即取得国家形式的民族,它的根本特性是国家特性或政治特性(周平,2010)。使用“国族”而不是种族是因为日本劳动力市场中的越南人、印度尼西亚人也可能是华人,与中国人属于同一种族,因此“国族”更符合本研究的实际情况。

28.在日本,制造业一般采取“公司”的形式,而农业则不一定。日本农户既可能注册为“公司”,也可能以“散户”形式存在。只要注册为“公司”即称为“会社”,相应的公司老板被称为“社长”。制造业和农业无论是否采取“会社”的形式,雇主与移工都是雇佣与被雇佣关系。

29. 2017年11月,日本颁布了最新的《技能实习生手册》,但关于加班工资的规定并没有变化。

30. “了了”(liǎo liǎo),山东地区方言,指对人或事物的评价很一般。

31. “待够了”形容不想再在日本待下去。

32.由于一个劳务中介公司与多个日本组合合作,因此这些技能实习生被劳务中介招募后,会被派遣到不同组合下的不同公司工作。关于“组合”的解释见注释40。

33. 蓝佩嘉(2011:74)在研究中也指出,移工只有在契约中止无可避免时才会选择抵抗。

34.只要当前的雇主同意移工更换雇主,移工在被辞退后就可以不用回国,留在日本继续工作,但出于多方面的考虑,一般情况下,只要雇主不打算再雇佣该移工,则不会允许他/她继续留在日本为其他雇主工作。

35.与汤普森(2013:1-2)阶级形成的观点不同,被克扣加班工资后,一些移工可以表达他们利益的一致性并反对雇主的行为,但这并不能说明他们形成了阶级意识和统一的阶级,他们只是拥有共同的利益。

36. “作业本”指记录移工每天工作基本情况的本子,包括工作内容、工作时长等。

37. C2虽然也是合同中期的移工,但并没有反抗,因为同一批次进入会社的只有他一个人。经调研可知,发起集体反抗的同一批次移工往往人数较多,至少3人。

38. “长期停止加班”指在合同期内的而非无期限的停止加班。“长期停止加班”并不是雇主对移工的剥削,而是雇主应对移工反抗时采取的控制手段。在此种手段下,雇主对移工的剥削终止。由于日本中小企业的加班需求较大,因此雇主较少使用这种手段。

39. “闪着”(shǎn zhe),山东地区方言,指不用、绕开。

40.日本的“组合”指研修制度的“团体管理型”接收方式,相当于日本本地的劳务接收(中介)机构,主要指中小企业协同组合,可以根据行业进行划分,比如水洗组合、农业组合等(任艳艳,2013:20)。

41.移工的“加班效益观”是笔者根据刘林平等人(2010)的“农民效益观”提出来的。在刘林平等人看来,“农民效益观”是指传统农民将家庭总收益作为其经济活动的首要目的,而不计单位时间的效益。

42.打仗,在山东地区方言中形容争吵、吵闹。

43.在被雇主克扣加班工资后,C9选择了“跑黑”(即逃走打黑工),工作从室内涂装转变为农业种植。

44. “死的”形容出国后劳务中介在劳资冲突中不作为。

45. “生活老师”指中国的跨国劳务中介派到日本组合中的工作人员,帮助中国移工解决其在日本的生活工作问题。由于劳务中介与日本组合是“多对多”的关系,即一个劳务中介可能为几个日本组合提供劳工,一个日本组合也可能与几个中国的劳务中介合作,因此一位生活老师一般负责相近地理区域中几个组合的赴日中国移工。

46. “旋转门式流动”(revolving door migration)指由于流入国外劳制度的约束,劳工移民不能长久停留,只能在合同期内临时停留,像通过旋转门一样一批批进来、一批批回国(Battistella,2014:18)。

47.为了与跨国劳工流动中形成的显性剥削关系进行区分,此处的“显性剥削关系”指传统的显性剥削关系。

48.怀特(Wright,2000:962)将工人谈判力量分为组织性力量和结构性力量,而结构性力量被划分为市场谈判力量和工作场所谈判力量。

49.关于农民工生产体制困境与解决方案的探讨,参见汪建华、黄斌欢(2014)的研究。

布洛维, 迈克尔.2007.公共社会学[M].沈原, 等, 译.北京: 社会科学文献出版社.

|

布若威, 迈克尔.2015.制造同意——垄断资本主义劳动过程变迁[M].李荣荣, 译.北京: 商务印书馆.

|

常凯. 2011. 论海外派遣劳动者保护立法[J]. 中国劳动关系学院学报(1): 40-45. |

郭于华, 黄斌欢. 2014. 世界工厂的中国特色:新时期工人状况的社会学鸟瞰[J]. 社会, 34(4): 49-66. |

哈维, 戴维. 2013. 后现代的状况——对文化变迁之缘起的探究[M]. 北京: 商务印书馆.

|

何明洁. 2009. 劳动与姐妹分化——和记生产政体个案研究[J]. 社会学研究(2): 149-176. |

黄安余. 2010. 台湾经济转型中的劳工问题研究[M]. 北京: 人民出版社.

|

贾文娟. 2015. 从劳动过程看资本主义社会的变迁——对新马克思主义劳动过程理论的再分析[J]. 学术研究(7): 48-55. DOI:10.3969/j.issn.1000-7326.2015.07.008 |

金惠怡.2015.日本的外国人劳动力研究[D].吉林大学硕士学位论文. http: //cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10183-1015588896.htm

|

蓝佩嘉. 2011. 跨国灰姑娘——当东南亚帮佣遇上台湾新富家庭[M]. 长春: 吉林出版集团.

|

李洁. 2005. 重返生产的核心——基于劳动过程理论的发展脉络阅读《生产政治》[J]. 社会学研究(5): 234-242. |

李明欢. 2009. 国际移民的定义与类别——兼论中国移民问题[J]. 华侨华人历史研究(2): 1-10. DOI:10.3969/j.issn.1002-5162.2009.02.001 |

刘爱玉. 2003. 国有企业制度变革过程中工人的行动选择——一项关于无集体行动的经验研究[J]. 社会学研究(6): 1-12. |

刘林平, 张春泥, 陈小娟. 2010. 农民的效益观与农民工的行动逻辑——对农民工超时加班的意愿与目的分析[J]. 中国农村经济(9): 48-58. |

刘兴花, 王勇. 2018. 日本、韩国、新加坡引入中国劳工制度的比较研究[J]. 中国劳动关系学院学报(6): 73-82. |

刘兴花. 2015. 性别视角下已婚女性赴日打工家庭策略研究[J]. 青年研究(6): 82-90. DOI:10.3969/j.issn.1006-1789.2015.06.014 |

吕守军. 2015. 日本新自由主义结构改革与工人阶级贫困化[J]. 当代世界与社会主义(6): 73-79. |

马克思. 1961. 哲学的贫困[M]. 北京: 人民出版社.

|

马克思. 1975. 《资本论》(第1卷)[M]. 北京: 人民出版社.

|

毛丹, 张洪. 2017. 工人、资本与国家:理解工人阶级研究的关系视角[J]. 社会, 37(1): 94-126. |

苗红娜. 2015. 制度变迁与工人行动选择——中国转型时期国家-企业-工人关系研究[M]. 南京: 江苏人民出版社.

|

任艳艳.2013.论日本研修生制度改革与赴日劳务人员的权益保护[D].山东大学硕士学位论文. http: //cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10422-1013223321.htm

|

沈原, 闻翔. 2014. 转型社会学视野下的劳工研究[J]. 中国工人(5): 30-34. |

沈原. 2006. 社会转型与工人阶级的再形成[J]. 社会学研究(2): 13-36. |

汤普森.2013.英国工人阶级的形成[M].钱乘旦, 等, 译.南京: 译林出版社.

|

汪建华, 黄斌欢. 2014. 留守经历与新工人的工作流动——农民工生产体制如何使自身面临困境[J]. 社会, 34(5): 88-104. |

汪仕凯. 2010. 生产政治理论及其争论——企业管理权力与工人权利研究综述[J]. 开放时代(5): 51-64. DOI:10.3969/j.issn.1004-2938.2010.05.004 |

王星. 2012. 西方劳动过程理论及其中国化[J]. 二十一世纪(2月号): 66-76. |

吴清军. 2006. 西方工人阶级形成理论述评——立足中国转型时期的思考[J]. 社会学研究(2): 182-203. |

西尔弗.2012.劳工的力量——1870年以来的工人运动与全球化[M].张璐, 译.北京: 社会科学文献出版社.

|

项飚.2011.劳工移植: 东亚的跨国劳动力流动和点对点式的全球化[J].吕云芳, 译.开放时代(5): 16-28.

|

项飚.2012.全球猎身: 世界信息产业和印度的技术劳工[M].王迪, 译.北京: 北京大学出版社.

|

周平. 2010. 民族国家与国族建设[J]. 政治学研究(3): 85-96. |

Battistella Graziano. 2014. Migration in Asia: In Search of a Theoretical Framework.In Global and Asian Perspectives on International Migration, edited by Graziano Battistella. Switzerland: Springer International Publishing.

|

Braverman Harry. 1974. Labor and Monopoly Capital:The Degradation of Work in the Twentieth Century. New York: Monthly Review Press.

|

Bressán Jerónimo Montero, Ayelén Arcos. 2017. "How do Migrant Workers Respond to Labour Abuses in 'Local Sweatshops'?." Antipode, 49(2): 437-454. DOI:10.1111/anti.v49.2 |

Burawoy Michael. 1976. "The Functions and Reproduction of Migrant Labor:Comparative Material from Southern Africa and the United States." American Journal of Sociology 81, 81(5): 1050-1087. DOI:10.1086/226185 |

Datta Kavita, Cathy McIlwaine, Yara Evans, Joanna Herbert, Jon May, Jane Wills. 2007. "From Coping Strategies to Tactics:London's Low-Pay Economy and Migrant Labour." British Journal of Industrial Relations, 45(2): 404-432. DOI:10.1111/bjir.2007.45.issue-2 |

Edwards Richard. 1979. Contested Terrain:The Transformation of the Workplace in the Twentieth Century. New York: Basic Books.

|

Friedman Andrew L. 1977. Industry and Labour. London: The Macmillan Press.

|

Goss Jon, Bruce Lindquist. 2000. "Placing Movers:An Overview of the Asian-Pacific Migration System." The Contemporary Pacific, 12(2): 385-414. DOI:10.1353/cp.2000.0053 |

Hobsbawm Eric. 1984. Workers:Worlds of Labor. New York: Pantheon Books.

|

Holgate Jane, Anna Pollert, Janroj Keles, Leena Kumarappan. 2011. "Geographies of Isolation:How Workers (Don't) Access Support for Problems at Work." Antipode, 43(4): 1078-1101. DOI:10.1111/anti.2011.43.issue-4 |

Hugo Graeme. 2009. "Best Practices in Temporary Labour Migration for Development:A Perspective from Asia and the Pacific." International Migration, 47(5): 23-74. |

Kalleberg Arne L. 2009. "Precarious Work, Insecure Workers:Employment Relations in Transition." American Sociological Review, 74(1): 1-22. |

Kamibayashi Chieko.2012.Rethinking Temporary Foreign Workers' Rights: Living Conditions of Technical Interns in the Japanese Technical Internship Program (TIP).pp.1-29. http://ilera2012.wharton.upenn.edu/RefereedPapers/KamibayashiChieko.pdf.

|

May Jon, Jane Wills, Kavita Datta, Yara Evans, Joanna Herbert, Cathy McIlwaine. 2007. "Keeping London Working:Global Cities, the British State, and London's New Migrant Division of Labour." Transactions of the Institute of British Geographers, 32(2): 151-167. |

Sarkar Mahua. 2017. "Constrained Labour as Instituted Process Transnational Contract Work and Circular Migration in Late Capitalism." European Journal of Sociology, 58(1): 171-204. |

Wright Eric O. 2000. "Working-Class Power, Capitalist-Class Interests, Class Compromise." American Journal of Sociology, 105(4): 957-1002. DOI:10.1086/210397 |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39