YANG Kunyun, Center for Science, Technology and Society, Tsinghua University.

社会理论家埃尔斯特(Elster,1988)曾历史性地指出,工作——拥有一份提供所得的稳定职业——可以带来许多金钱之外的好处(nonpecuniary benefits)。它可以是自我实现的机会,人们可以借着它来赢得他人的尊敬,并建立自尊, 也可以通过营造一种社会环境,避免被孤立。它能强化日常生活的结构,让人们不致于陷入漫无止境与疏离无缘的自由。

然而,不稳定工作(precarious jobs)的出现使得工作的意义受到挑战。“不稳定”最早可以追溯到布迪厄对20世纪60年代殖民地工人阶级的描述(Cangià,2018)。所谓不稳定工作,是指工作上的不稳定状态,缺乏保护,不安全,以及经济和社会上的脆弱(G. Rodgers and J. Rodgers,1989)。自20世纪70年代以来,不稳定工作就伴随着政府放松管制、全球商品竞争和“后福特主义”(post-Fordism)的兴起而流行(Kalleberg,2011)。一些学者甚至认为,不稳定(而不仅仅是自由)是全球资本主义一个不可避免的后果(Tsing,2015),是发达资本主义国家一种普遍流行的心理情绪和状态(Neilson and Rossiter, 2005)。无论如何,不稳定就业形态的兴起使得就业不再是经济安全与生活基本福祉的保证。工作的不稳定状态会让人把经济产出看做压倒一切的决定性力量,同时又无法对未来产生任何预期(Anderson,2010)。于是,人们在不稳定工作中,越努力工作,就越迷茫。

实习生是一种典型的不稳定工作1(Standing,2014;Allison,2012)。正如《实习国度》的作者佩尔林(Perlin,2012:23)所言,不仅仅是极低的薪资待遇、缺失的法律保障、高强度的工作和“端茶送水”的杂活儿,“实习这个词本身的重要性便体现在其模棱两可的方面”。2和佩尔林的新自由主义进路形成鲜明对照的是,对中国实习生的研究往往强调了其被强制(coercion)和非甘愿(consent)的方面。比如,根据潘毅、陈慧玲等的观察,在地方政府和学校老师的双重推动下,实习生沦为低成本、高流动性的流水线工人(Chan, et al., 2015;Chan,2017)。事实上,在经济社会体制急剧转型的中国,“井喷式增长”的实习生的范畴远超过了被强制榨取劳动力的学生工,其中也不乏大量在非传统意义上的“蓝领”岗位上甘愿劳动的人。程序员实习生就是其中最典型的一个代表。程序员是典型的“自我程控劳工”(self-programmable labor)(Castells,1996;邱林川,2009),仍要靠出售劳动取得收入的他们虽然也会因工作压力过大或福利无保障而焦虑,但更会用网络科技自我增值,在相当程度上内化了利润最大化的资本原则,拥有较高的收入和社会地位。程序员实习生和入职0—2年的初级程序员所做的工作大致相同,但全勤月薪至多只有正式员工的1/4。3“自愿”加班也是常态:凌晨两点下班,独自骑车回到宿舍,五小时左右的睡眠……,这都是项目繁忙时程序员实习生最正常的作息特征,但他们仍乐此不疲,认为尽管工作劳累,休息时间少,但实习总归是一件“正经事儿”,否则,秋招4的时候就会“没得选”。像程序员一样的技术型劳工在理论上本应是“工人阶级中的贵族”(王星,2011),他们又怎么会如此甘愿地接受将长时间的同工不同酬的实习生制度作为自己职业生涯的入门条件?这将是本文集中回答的问题。

二、文献回顾 (一) 赶工游戏及其存续条件对于为何甘愿的问题,影响最大争议也最多的回答莫过于布洛维的“赶工游戏”说(game of “making out”)。所谓赶工游戏,是指劳工致力于在工作中寻找应对严酷工作条件的方式,在枯燥的工作中添加游戏的成分,从而使得被掏空了意义的工作被重新注入了主体性意义,也实质性地造成超额生产的盛行(Burawoy,1979)。布洛维认为,正是这种游戏化的形式,才将不同阶级(更准确地说应该是群体)之间的对立和冲突化解为劳工之间的水平生产竞赛。

赶工游戏是一个普遍存在的社会现象,并不局限于资本主义生产体制。比如,周海燕(2013:88-93)发现,最开始“自发搞起来”的“自己动手,丰衣足食”的劳动竞赛,就是大生产运动中最为常见的政治动员手段。竞赛激发了成员的好胜心理与工作热情,并促使后进者努力追赶,形成了“你追我赶”的局面,更有效地缓和了各种矛盾的产生。需要指出的是,游戏的本质决定了任何形式的赶工都注定是通过娱乐性而非单纯的政治性实现的。

正如人类学和社会心理学的研究所发现的,游戏本来就是人类学习规则的一种方式(Chick,2015)。而游戏化(gamification)得以成功的秘诀,无外乎就是对正向或负向反馈的强化(reinforcements)和金钱、名誉所带来的情绪动机,即在于其渴望产出的不断重复(repetition of desired outcomes)。从这个意义上讲,布洛维赶工游戏成功的关键便在于可计数的劳动产品和劳工同侪所形成的名誉压力。大生产中的生产竞赛也依赖量化的产出统计和经由政治背书的行为模范,这无疑也遵从了上述逻辑。

可惜的是,这两个条件从表面上看都不适用于程序员实习生。一方面,程序员实习“一揽子”薪酬的差异只取决于其所服务的企业,并不与其技术能力直接挂钩。即便程序员的代码行数或程序缺陷(bug)数量是一个可靠的、可执行的计件量化标准,也没有企业试图做过类似的尝试。另一方面,即便是可以通过“刷简历”的方式拿到“新学历”或形成“个人品牌”(personal brand),更好的“可雇佣性”(employability)也终究是一些永远都填不满、看不见、摸不着的东西(Chertkovskaya, et al., 2013;Leonard, et al., 2016;Vallas and Christin, 2017;Vallas and Hill, 2018)。而且,一个更漂亮的实习简历从来不能保证会得到一份更好的正式工作。因此,单纯从游戏或游戏化的角度去解释程序员实习生的甘愿还是有所欠缺。

(二) 性别游戏与老板游戏当然,赶工游戏的激励也可能会超越金钱和名誉。比如,在布洛维的赶工游戏和普林格尔(Game and Pringle, 1983;Pringle,1989)等性别差异工作的基础上,戈特弗里德和格林汉(Gottfried and Graham, 1993)拒斥了工作文化同质化的假设:他们结合在日本汽车组装厂的田野指出,男性在赶工游戏中会主动追求操作一些“大家伙”(big parts)而不是像女性一样热衷于摆弄“各种小玩意”(so many small parts)。在典型的霸权男性气质(hegemonic masculinity)的工作仪式中,男性之间也经常开展赶工竞赛,并以一种盛气凌人的方式大肆夸耀自己的劳动成果,这被称为“性别游戏”。

在男性气质为主导的职场文化中,性别游戏的视角的确更具解释力,因为程序员是一个典型的男性主导的职业群体。5正如赖特(Wcenter,1996)发现的那样,程序员的确可以以一种侵略性的方式来展示技术自信和操作能力,并以一种霸权男性气质的方式来贬损女性特质的工作,从而获得某种赶工的情绪动机。但在典型的强“男主外—女主内”的国家,比如日本和德国,兼职和临时雇工经常和女性联系起来,在其他的文化土壤中却未必如此(Gottfried and Hayashi-Kato, 1998;Gottfried,2003)。按照这种看法,程序员实习生在性别游戏的意义上本来就存在内在的冲突。而且科内尔(Connell,1995)也曾指出,霸权男性气质“并不是一个确定性的类型,不随时间和地点发生变化。相反,在特定模式的性别关系中,霸权地位的男性气质是一个可争论的地位”。事实上,当硅谷的硬汉(tough guys)工程师和程序员开始组建家庭时,他们也会主动和“兄弟会男孩”“更衣室男孩”等对女性具有敌意的形象区分开来。虽然也必须要展示技术上的睿智和对工作的投入,但他们也同时必须合理化家庭的需要,做一个“好好先生”(go-to guys)(Cooper,2000)。无论如何,这都意味着直接套用性别游戏的视角并不合适。

另外一个可能的解释是老板游戏,即强调当下的赶工是为了将来的身份流动(谢国雄,1990;郑广怀等,2015;Yang,2010)。尽管商业技能已经成为中国现代男性气质中不可或缺的一部分(Louie,2002),但“中国程序员创业的成功率也是很低的”,“中国互联网成功的人士”没有几个“是真正写过十年软件的”,这也是一个不争的事实(闫辉, 2005, 2006)。众所周知的“天花板效应”的存在同样决定了遥不可及的创业意义上的老板游戏并不能直接用于解释程序员的甘愿,特别是尚在“入门”阶段的实习生。

需要强调的是,我们尚不知道是哪一种游戏激发了程序员甘愿实习的情绪动机,但将工作看做某种形式的游戏,的确可以使这份高压低薪的工作被赋予更多的主体性意义。

(三) 关系工作与免费劳工还有一类(经济社会学的)文献从亲密关系和经济交换的边界出发来探讨甘愿何以形成。其中最具代表性的就是所谓的“关系工作理论”(relational work theory)。泽利泽(Zelizer, 2005, 2012)认为,亲密关系和经济交换并不是两个“敌对世界”, 相反,(西方世界的)人们通常会在一类社会关系中建立边界,进而在建立的边界内进行特定的经济交易行为,并视之为合理。因此,去发展一种关系工作,就意味着“人们在建立、维持、商讨、转换和终结人际关系的一种创造性的努力”。礼物、捐赠和“单纯”的恋爱关系都是关系工作最具代表性的形式,也是让人甘愿领取低薪乃至零薪的根本原因。

米尔斯(Mears,2011)更进一步发现,大量的时尚模特会甘愿自掏腰包为奢侈品设计师走秀,就是希望能够得到相应的地位。正如泽利泽(Zelizer,1994)所言,这种微薄的每日补贴恰恰承载了巨大的象征资本——她们已经在金字塔的通道上向上攀爬,其结果也必然是,企业的声望越高,他们预期得到的金钱数额就越少。换言之,这种低收入或者零收入本身就已经成为他们具身化自我实现的源泉。于是,当把时尚模特在VIP夜店的行为界定为休闲而非工作,同其男性经纪人之间的关系界定为友谊而非性服务时,这种关系工作就会延伸到工作场景之外,并使得这些漂亮女孩甘愿成为免费劳工。一旦这些关系发生错配,她们就会迅速退出(Mears,2015)。数字经济更是关系工作和免费劳工的大型试验场。早在1996年大家还疯迷聊天室时,就有约15 000名无偿做聊天室志愿劳工,每个月都帮AOL创造约700万美元的净利(Terranova,2000)。众多内容生产者不受薪,没有雇主,也不觉得自己是在劳动,却夜以继日的工作。程序员孜孜不倦地免费敲代码,也无非是为了让自己的档案看起来更漂亮(Neff,2012)。在娱乐性劳动中,管理者也被证明可以通过关系工作、情感工作和情怀工作将高强度劳动转化为令人愉悦的娱乐,进而让实习生甘愿“在意识形态化的现实中追求着自己的剩余快感”(贾文娟、钟恺鸥,2018)。

中国传统的具有宗法家长制特征的师徒制本质上也是一种关系工作。不但其管理需要中间熟人做担保或介绍才能达成,而且,除了正规的劳动关系(包括一定时间的免费劳动),也存在生活依附的关系,例如,徒弟的恋爱或婚姻也常常会成为师傅的家庭义务,并一直延续到单位制的师徒关系中(彭南生,2003;傅春晖、渠敬东,2015)。事实上,“师傅带徒弟”是对实习生进行程序员培养的一个主要进路。从理论上并不能排除关系工作,即认同工作关系中的感情纽带而非工作报酬构成了甘愿实习核心情绪动机的可能。

总之,上述三条进路都为发展以“甘愿”为核心的劳动过程理论提供了启发。我们也将以此为起点,来探究程序员实习生甘愿的话语和实践及其背后的主体性意义。

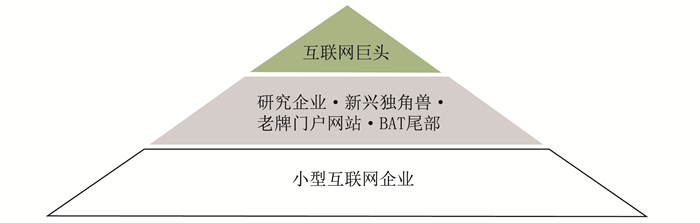

三、研究设计8亿互联网网民和7.88亿手机网民是支撑中国互联网经济的基础。6程序员实习生就分布在形形色色的互联网企业中。虽然结构随时可能会发生变动,但程序员朋友告诉我们,中国的互联网企业也是一个典型的“丛林社会”(见图 1)。位于顶端的“BAT7是所有程序员的梦想”。紧接着才是竞争最为激烈的“混战区”,一般包括:有强大技术实力的研究型企业,如Face++;新兴独角兽的TMD(今日头条、新美大、滴滴)企业以及老牌门户网站,如新浪、搜狐;BAT的尾部公司,如百度地图或者网易游戏,尽管市值不一定能与大型企业相抗衡,但来自巨头的技术背景却使得程序员趋之若鹜。第三梯队则是蜻蜓FM、4399等小型IT互联网企业。当然还有东软、金蝶等国有资产控股或参股的企业因为情况过于复杂,且并非程序员实习生的首选,所以并未在本研究的考虑之列。

|

图 1 中国互联网企业的“丛林社会” |

在“丛林社会”的三个梯队中,笔者考虑到不能让样本选择本身限制了程序员实习生实习动机的多样性,因此将“混战区”的第二梯队作为主要研究对象,并最终确定了位于B市以外卖为主营业务的W公司为田野点。外卖是“孤独经济”最重要的组成部分,也是中国近年来互联网经济增长最快的部分(佘颖,2018)。《2018生活消费趋势报告》显示,2017年全国外卖订单量比去年增长高达141%,注册用户数增长达98%。8所有这些业务的维护和拓展,都离不开从前端(FE)、研发(RD)到测试(QA),以及从运维(OP)、数据库管理工程师(DBA)到基础架构工程师(INF)在内的大量程序员的辛勤工作。

W公司共有员工约3 000人,分布在传统的研发、产品、市场、人力、财务等大部门框架下。作为一家典型的IT公司,程序员是公司平均薪酬最高和最核心的员工,共有五六百人,占据了两个半巨大但仍显拥挤的办公室。程序员办公室附近有两个厕所,都是男厕,暗示了办公室内的男女比例。公司规定的上班时间是早十点,但十一点依然有人陆续进来;规定的下班时间是晚七点,但八九点甚至凌晨一两点办公室也还是灯火通明。W公司的研发实习生长期维持着二三十人的规模,9实习期3—6个月,但在正式入职后依然要参加公司一个以培训为名义的“180计划”。10实习生实习期日薪150—200元人民币,全勤月收入相当于转正后的零头——如前所述,他们所承担的工作基本相同。

考虑到年龄等因素,笔者田野团队的一位成员以实习生的身份进入田野。为了更好地和公司的实习生交流和了解公司对实习生管理的相关制度,我们特地选择了HR(即人力资源)部门实习生作为进入田野的身份。在得到部门主管知情同意的情况下,我们开始了6个月的田野。田野笔记的内容主要包括对20位程序员实习生(见表 1)的深度访谈及其工作场景的参与式观察。翔实的田野笔记是团队成员之间交流讨论和成文写作的基础。

| 表 1 主要报道人基本情况 |

不同于赶工游戏、性别游戏和老板游戏,我们将程序员实习生合理化这种高压低薪的方式称为“进取自我的游戏”。其中,“进取自我”是罗斯(Rose,1992)在其名篇“进取自我的治理”中提出的概念。所谓进取自我,11“就是计算自我,计算有关自我的一切并对其施加影响以达到更好自我”的自我调控的主体性形成的过程。改革开放后,随着市场经济体制改革的不断深入,看似无处不在的市场机会和社会流动可能性也鼓励着中国人,特别是青年一代相互竞争并主动争取,进而形成了进取自我的普遍现象(Yan,2010)。本文之所以将程序员实习生的甘愿视为进取自我游戏,是因为他们一边嘲讽学校教育像游戏一般的无用和无情,一边又将学校教育中所熟稔的身份政治和技能提升的逻辑复制过来,用以肯定与自身相关联的互联网企业“丛林社会”,进而生产并肯定其自身。

(一) 良心发现的“正事儿”关于实习的动机,我们听到最多的就是“不找实习怎么找工作”。更有甚者称实习就是他“偶尔迸发的良心”,“不能这么堕落”。不过,情况也许真的就像W05告诉我们的那样,“绝大部分都去了,除了那些老师不放的没办法”。实习对他们而言,是从象牙塔般的学校迈入真实世界的必由之路,是“正事儿”。

首先,虽然程序员实习生都还保留着学生身份,他们却几乎无一例外地对学校里学的知识颇有微词。

学校里面学的知识比较陈旧,不知道你们有没有感觉……很多很多年来,这个书,这个技术点……都不会变。(W12)

的确,对于软件工程师而言,市场需求不断升级,常用的开发技术在两三年内就可能要彻底更新换代,但对于学校而言,任何教学环节和课程计划的更改都要面临巨大的沉没成本,因此,学校中所教授的“基础知识”和“工作实务”的脱节似乎就成为一种普遍现象。正如很多报道人所感慨的那样,“学院派和市场是不一样的”(W16)。实际上,项飚(Xiang,2006)也曾在调研中发现,印度有大量的名为“D-shop”或“T-shop”的私营学院。这些学院收费奇高,不授学位却生源不断,原因就在于能提供世界最前沿和最实务的软件技术。为了实现这个目标,他们自己的教员也时常伪装成学生参加比较抢手的培训课程,再回来现学现卖。12这一系列举措甚至逼得正规的学位教育机构生源不足,最终只能铤而走险,兜售文凭。相比之下,中国学生一般不需要这些私营学院,因为这些近在咫尺的互联网企业就是最好的学校——同样是学技术,微薄的日薪聊胜于自掏腰包。

学校里学的东西,我30年都不会用到……其实旧倒是还好,我就感觉太简单了……总感觉像在玩玩具吧,跟真正生产,就是这些你用的东西,有很大的出入,没那么对口。总感觉自己,有必要提前在工作之前见一下。(W15)

显然,在实习生眼中,学校里所学的编程只不过是“过家家”一般的游戏。在学习的标签之下,游戏显然是一个坏概念。报道人说,学校总让他们联想起“睡到12点,然后起来吃个饭玩游戏”的颓废经历,必须要果断摒弃。而且,只有“差生”才不找实习单位或者找不到实习单位。W02谈起身边不实习的同学时,就俨然一副恨铁不成钢的样子:“就是放挺儿了……你能听懂这个意思嘛,就是无所谓了。你说本来在学校这边就没做过什么东西,还想去大公司,然后这边还不上点儿心,你就是说大公司凭什么要你啊……”。W11也说,他们宿舍有一个“整天无所事事的,到最后差点连工作都找不着”。除了反面典型,实习生中还流传着各种“量化”学校教育的无用的段子。

淘宝……就能承受住“双十一”每年数十万次的点击,你在学校里……抢个课,系统就挂了。用的都是一样的技术,但(在学校里)没有人会告诉你这个技术是怎么用的。(W08)

实习生普遍认为,学校硕果仅存的作用便是“敲门砖”,是“带你入门……比较基础的或者一些沉淀已久的……东西”,只能用来“抛砖引玉”(W08)。不过,砖终究是砖,“学校里是真的学不到那些顶尖的科技(的)”(W08)。要引玉,就必须去那些“大一点的公司”,以便于“从技术方面能有点提升”(W19)。而他们所谓的“大一点的公司”,无疑就是以W公司为代表的互联网企业。相比之下,国企是肯定配不上“玉”这个称号的。甚至很多人会认为,国企是和学校一样游戏般的存在。在程序员实习生中甚至还流行着各种有关国企程序员的段子。其中最负盛名的莫过于“在某篇日志中读到的”入错行的故事:

最开始做网络安全来着,技术也特别牛。毕业的时候说是有两个选择:一个是去一家名不见经传的小公司,一个是当时名噪一时的国企。最终还是去了国企,想着毕竟国企待遇比较好,职业发展也比较稳。可是呆了十几年,发现实在受不了……一次领导交办一项录入数据的工作,结果人家发现数据结构是固定的,就写了一个程序去录入这个东西。结果一天八小时上班,只需要早上去了把电脑打开,程序跑一下,五分钟不到就把全部工作都做完了。剩下的时间就在那写小说,结果被领导发现,一顿喷。后来就逐渐发现,任何改进的建议领导都不接受。而当时被拒掉的小公司竟然也牛×了,offer那人去做网络安全。结果又担心理念太前卫(没敢去)……后来这个小公司就被阿里收购了,那个网络安全的产品就是支付宝。终于到了快四十岁的年纪,从国企退出来,还没成家。结果只能在杭州找一个月薪八千的测试程序员工作。

每每讲到这里,说故事的人总要感慨一下:“真惨”,随即发出一长串颇具深意的笑声,仿佛庆幸好在自己还在正确的轨道上。这种故事总是真假难辨,即便有人说“我有一个朋友(或是同学)”如何如何,“刚入职的时候还大谈Go、Python、C++,但最近才发现,他做的无非都是和助理一样取快递的活儿”(W19),抑或国企呆得久了就会被“当成应届生面”(W20),这些都不足为信,或者起码不可全信。和布洛维笔下热衷于赶工游戏的工人一样,他们实际上只是在表达并营造对于一种身份标签的好恶。实际上,真正在国企做过的人,比如W06,就不太爱传这种段子,不过,他的确也对国企的“拖延文化”深恶痛绝。

感觉(在)第一家实习公司(国企)里边一个星期就做几个页面,下个星期开会之前做完就好,总是不紧不慢。(W06)

W11也无奈地说,“离开(国企)的原因是他不让我干活”(W11)。相比之下,他们都觉得现在的公司好,能够“不停地根据跟产品对需求,跟测试去核对bug,不停地要去跟RD进行一些接口沟通,需求有可能随时变动,还要跟进竞争对手,他们有什么新的需求,你可能需要马上加,或者马上去掉哪些不合适的那些需求”。的确,和互联网公司的效率文化相比,国企的拖延文化也像是过家家。这样一来,“去国企就有点太对不起自己了”(W20)。

同样被贴上低效标签的还有外企:

×××(某外企名)就是养猪。他们那儿就是……做统计的。IT咨询嘛,就是PPT岗……天天画片子。他们那个单位,出差就给你住酒店,各种待遇特别好,然后来回车费都给你报了,你回家也可以报了。各种福利待遇都挺好的,竞争压力都不太大……就是养猪场。(W06)

W06是绝对有资格做出这样的评判的,因为他口中“养猪场”中的人其实是他在该公司取得正式工作的女朋友。W06自述自己作为一个实习生每天早上七点起,晚上十一二点睡(实际上可能不止),早上起来和晚上回去后都会再看会儿书。

她一个正式员工,每天早上九点钟起(笑),我都无语了……这就是一个实习生和一个正式员工的差别你知道吗。(W06)

在程序员实习生的眼中,凡是不能提升其编程技能的工作都是低效的,不以追求技能提升为目标的实习都是“假实习”。如W06所言,实习生身份抑或说未曾转正的危机感是他们能够坚持学习的不懈动力。而且,为了以一种更“专业”的方式了解社会,通过实习见世面被认为是必须要缴的学费。

研究生的实习对我们这个专业是比较有价值的……(之前本科阶段)对于真正的社会还是不是很了解,(所以现在)就想出去(实习)一下,见识一下世面,拓宽一下自己的这种能力,然后在社会上的这种适应能力。(W12)

不过,什么才是适应于社会的能力,是没有人说得清的。他们只知道学校的书本学习、国企的拖延、外企的“养猪”,乃至单纯的“体验生活”(W12)式的实习都是无意义的游戏,是“0”;相比之下,只有进入互联网企业的“丛林社会”把“对需求”“测bug”的工作做起来才是“正事儿”,才是“1”。当然,敢不敢入这行还只是第一步。

(二) 自己的项目如前所述,即便是为了一个崇高的效率理想,如果没有切实的渴望产出的不断重复,这种甘愿过程也不会长久。W公司找到了一个好方法,叫“自己的项目”。如W01、W07、W10等屡次向我们表示的,“程序员最开心的事情就是别人在用你的代码”。

其实,无论是本科生还是研究生,凡是能在W公司找到实习工作的,都是有过一些学校科研经历的。不过,也正是这些经历让他们深深感觉到,自己以前所做的都是一些无用的“别人的项目”。

我们以前写东西都是在本地写嘛,local host(即本地服务器)上,运行起来就比较方便……然后写东西的时候……就是说老师让你怎么写就怎么写,很少需要说去思考什么的,而且有那种就是弄懂个大概,但是能用的就比较少,有的东西根本就没有用过。(W02)

无法物尽其用,成为老师想法的傀儡是一种担心,另一种担心则是自己辛辛苦苦搞出来的劳动成果被无情的老师巧取豪夺。“在实验室帮老师干活儿,一个月给八百,让你干的活比公司还多”13似乎是一个普遍现象。

去年12月就已经开题了,开题的时候很着急,不知道写什么,就跟老师说。老师给答复,“开题嘛,随便写写,反正最后也得改,就瞎写一下”……然后到了今年就开始要找工作嘛,想着找工作之前还是把一些论文的事情跟老师说一下。没想到老师说:“你先做项目”。我们实验室几乎所有的人都是忙着给老师做项目,等到项目做得差不多了要开始找工作的时候,已经没空去操心论文的事儿了。好在我们实验室的论文主要是做工程,只要把东西做出来,比如一个网站,一个系统,就行了。写的时候也有模板,只要按照这个把东西写一下,有点类似于写一个软件著作权这种东西,当然,里面要体现一些你的创新点,有一个可以被认可的工作量就行了……不过,实验室今年出了一个特别操蛋的规定,就是毕业的硬性条件是在实验室期间,必须为实验室创造十万块钱以上的利润。 (W03)

吐槽实验室老师(一般会被他们称为“老板”)是程序员实习生茶余饭后拉进距离的最好方式。而且,吐槽最好是使用互联网公司的特有语言,比如,说导师甚至比“说一不二无法反驳的PM”和“不讲道理的甲方”还要可恶,这往往会引发很多共鸣。尽管“PM(项目经理)在上线前三天提出一个新增的需求”也是长久以来被程序员吐槽的问题,但他们普遍认为,PM的无理要求毕竟还是可以“据理力争”一下的。相较而言,老师的无法沟通是由不对等的权力结构决定了的。

我们做一个家庭按钮,老师上一秒说好,下一周开会的时候又说一个按钮感觉不太好,能不能换个方式……但是不管是从用户还是从程序员的角度来看,这个改动实在是太蠢了。这个时候你去跟他沟通,把他沟通烦了,他就会问你是不是不想干了!(W03)

当然,有时候诉苦也总和对理想生活的憧憬结合起来,说“能找一个自己感兴趣,并且有实际意义的这么一个课题,然后导师还能支持我,给我提供我需要的东西”该有多好。可现实总是“骨感”的。遇到一个好老师,“其实要看运气的”(W15)。不过,进入互联网公司,这一切就有了制度性的保障。

实习生正式签约之后,便会被分配给一个或者几个固定的导师。在W公司导师又称为“师傅”,往往由年轻的同事,或者最近一级的组长担任。师傅负责给实习生分配工作,帮实习生检查代码。当然,师傅“有什么不想写的就扔给”实习生是一种合情合理的交换。虽然对于公司而言,师傅最首要的任务是保证代码少出bug(关键是出了什么问题板子会打在师傅身上)。但涉世未深的实习生还是将师傅看做偌大公司中一开始就被注定的亲人,哪怕这种亲密关系只有几个月。

师傅会一直陪着你,重复地读你的代码,不断告诉你错误是什么,什么是非常幼稚的代码写法,代码又是应该写成什么样的……(师傅)会把你当成自己的一个亲弟弟来教,把自己的所有东西,公司所有的技术沉淀都告诉你。尤其是公司有明显的一个阶梯状的(流程),这个东西你自己是学不到的,只有在你的师傅那儿!你的师傅之前也是经过培训的,规章制度啊流程规范啊,也会一点一点不断地渗透给你。(W08)

师傅的工作本质上属于一种情感劳动,因为他们像魔术师一般将工作职责变成了所谓的“责任心”。与时常抱怨在学校中遇人不淑形成鲜明的对照,实习生夸耀自己的师傅如何真心地待自己也是不错的谈资。比如,W14就喜欢和人讲,“我那个师傅就待我特别特别热情,我问啥都告诉我,然后他没事也会来问我有没有什么问题”。将情感的因素掺杂进来,就会让实习生对自己提出更高的要求。代码出错,不仅仅是技术能力和个人面子的问题,更对不起诚心诚意帮他们完成“自己的项目”的师傅。

一般来讲,他给我讲过一遍这个review怎么改……就不用再操心这个事情了,(我这也是)作学生的一个良好的态度吧,不能说你一遍不行,还要第二第三遍,这就很过分啦。(W03)

需要强调的是,在几乎所有的互联网公司中,让程序员实习生独立负责一个项目都是不可能的。特别是和学校实验室“一对一”的研发模式不同,互联网公司能够快速推出适应市场需求的产品,依赖的就是高度产品模块化和不同的部门和员工之间的分工合作。那么,在一个庞大的技术系统中,又如何让实习生产生“自己的项目”的感觉呢?W公司的办法是“站会”、白板和便笺(当然,其他公司也是如此)。

“站会”,顾名思义就是一个小组的七八位程序员,不用专门事先借会议室,不用桌椅电脑,只面对一块白板和一沓便笺,迅速分配工作任务,交流遇到的问题,在快速结束会议后,便回到各自的工位上打开电脑写代码。“站”这个动作本身就意味着“站会”的时间不可能超过15分钟。这也正是互联网公司效率文化的集中体现,并和国企等对应组织(包括学校学生工作系统)冗长的会议形成鲜明的对照。实际上,为了交流方便,“站会”还被要求使用范本化的语言,简短地描述此前完成了什么,今天准备做什么,遇到了什么问题等。

不过,“站会”只是一个象征高效的仪式,真正将“自己的项目”可视化的是白板和便笺。事实上,只要你走入W公司或者其他任何一家稍微正规一点的互联网公司,总会看到走廊上零零散散分布的若干个移动大白板,和上面不是很规整地贴着的各种便笺(如图 2所示)。白板的顶端一般写明客户端、服务器、版本号等信息,下方则被划分为五个格子:“待开发”“开发中”“联调”“测试”与“问题”。贴在前四个格子里的便笺模样各有不同,大致都写着某项具体的工作内容、负责人姓名与部门,有时还写明预计完成的日期。于是,整个白板就代表了程序员实习生所在团队负责的技术子系统,便笺就是他们自己。某位程序员完成自己所负责的任务,就会将代表自己的便笺移动到下一栏。于是,在这样一场“团战”14中,谁做得好,谁拖了团队的后腿成为“猪队友”15便一目了然。相应的,作为“站会”的最后一项,团队领导在感谢大家的通力合作并通告最近业绩上涨的好消息之外,最为重要的便是通过便笺移动的速度得知并表扬某位成员的技术取得了长足的进步。不过,受到表扬的毕竟是少数。在一个典型的集体主义的文化中,拖团队后腿是程序员最不愿意见到的事情,哪怕公司对于拖后腿这件事并没有什么实质性的处罚。避免“自己的项目”拖后腿也是程序员实习生们自我规训的重要方式。

|

图 2 “站会”的核心工具:白板和便笺 |

以前是自己一个人写,现在的话每一个工程不是自己独立地做,很多时候你要去考虑到其他人。以前写代码是你自己一个人的事,你完全可以想怎么写就天马行空的怎么写,想怎么运营就怎么运营,想改哪儿就改哪儿。但是现在参与到整个项目过程中,一个项目是有十几二十个人,大家一起搞……你就要想好你不能去影响别人……一行代码上线了,就是所有人的代码在线上,你要改动一处,其他人就也要跟着改了。(W03)

报道人告诉我们,白板上的便笺就是他们“团战”的“进度条”,关乎他们的技术能力,更关乎他们的面子,是他们真正学到东西的见证。因此,程序员实习生也往往比正式员工更加在意自己的便笺所处的位置和移动速度。特别是他们自己编写的代码“必须要用到实践中”(W07)——犯错的唯一结果就是影响到产品的用户和公司的声誉,必须被最大限度地规避。

W18:我前两天上线的一个项目,这是我第二个项目。做的时候出了一个线上bug……然后就特着急,找各种解决办法,最后解决了……但还是觉得很内疚,很内疚,很有负罪感……感觉是一个很大的教训,很好的教训——虽然说这样就是影响了不到五个人。

W17:你那个用户量还是大,我改数据库把整个系统都改崩了,我不说根本就没人知道!然后呢,我还是偷偷地改回来了……不过你前端改点东西就要重新发版,你的每个用户都要重新下载,重新安装。差点造成事故是吗?影响了不到五个人是吗?那发现得有点快啊!

W18:对啊,刚发出去,发现了一个bug,然后就立马修复了。

“老板”压榨你、威胁你,师傅帮助你,团队和用户需要你。该如何选择,一目了然。

(三) 骑士精神其实,如果在W公司随便抓一个程序员实习生来问,为什么要来实习,他们第一反应给出的答案多半是:“钱!要不然我就回家待着”。不过,高压低薪的工作性质已经决定了为一个逐利动机而甘愿实习是绝不可能存在的。除了向他们灌输互联网行业“丛林社会”法则,W公司兜售最多的实际上是洋溢着男性气质的“梦想和担当”——这也让进取自我游戏有了一丝性别游戏的色彩。

如公司CEO在一次全体邮件中所言:

××二楼凌晨三点的灯光、雾霾雨雪天气下送餐骑士的身影、每一次技术难题攻克时的击掌相庆……这一幕幕的画面早已深深刻入我的脑海,此刻依然历历在目。我知道,充满勇气与智慧的“骑士精神”早就被我们写进血液里,成为我们每位互联网人的梦想和担当。

骑士精神本是一种源自西方的贵族男性气质,金钱是必不可少的,骑士的根本追求却是要获得足以藐视金钱的财富(Braudy,2003)。对于程序员而言,他们被告知“骑士精神”的精髓是自己磨砺出来的灵巧的手和进取的心,拥有了它们,程序员就可以勇敢地藐视包括金钱在内的一切。相应的,一切不是两者取得的成功都应一同被藐视,比如,每个男程序员都有过和女生一起面试被刷掉的惨痛经历,他们也几乎无一例外地将此归咎为自己“单纯身体”资本的匮乏。

那个女生……二面有两个点儿没答上……一般说面试时候,这种关键的问题如果没答上的话你是不可能过的,然后这个女生就过了!可能是因为是个女生……HR会比较喜欢女生,因为真的太稀缺了。(W02)

实际上,这位女生的技术非常过硬,而且的确从搜狐离职就直接跳到了第一梯队的阿里,W公司也有一个组全部都是女性。不过,能对女程序员技术能力做出正确评价的男程序员并不占多数,稍微中肯点的也无非是说为了平衡团队的性别比例,“技术差不多(的情况下),会选女生啊”(W15)。程序员对自身的刻板印象体现在很多方面,那个流传甚广的“入错行”的故事,其主角一定是女性,仿佛只有这样才能更突出她的惨。另一个体现是公司里存在有女朋友的程序员鄙视没有女朋友的程序员的鄙视链,16显然是为了彰显他们的男性气质。

更可怕的是,在梦想的光环之下,女程序员也开始以一种性别化的视角审视自己,即便她们也对男程序员认为是“面试官看她们长得好看”才发offer而深恶痛绝。

我那个师妹运气特别好,拿了各种offer,就是offer杀手(笑)一路扫过来,扫了一堆……有些男生可能技术很强,但他不会表达,或者是就是很紧张,就导致他们没有找到好工作……(相比之下)女生更细腻,更细心。(W12)

细腻、细心、表达能力好,甚至是运气好,这一切都似乎暗示女程序员在事业上所取得的一切不是靠的灵巧的手和进取心。不过,仅凭一己之力是没办法对抗整个体制的,不仅仅是W公司,整个社会都是如此。在“男主外、女主内”的社会观念下,W12也开始担心自己可能的“剩女”问题,说一介绍自己的职业是女程序员,男方就马上打退堂鼓了,这让她十分郁闷。也许自己化解郁闷最好的方法就是“不把自己定位成女生”(W19)。

(四) “大佬”之路程序员都知道,关系工作和性别游戏一样,只是进取自我游戏的隐藏副本,17最终还是要回到进取本身。“180计划”完成后,师傅就正式退出了。这时如果有了技术问题,就需要依靠自己平时的积淀,或是去寻求“大佬”或者“大神”的帮助。W03曾以一种极其戏谑的口吻给我们讲述他自己的这段求援经历。

(遇到问题就)走到大佬的身边,跪下来,18哥,我这个问题这么解决,大佬摸摸你的头,19这个东西哎我以前碰到过,我给你发两篇文章你看一看就知道了,看完,懂了!然后默默地把文章收藏起来,等下一个人来问你。(W03)

其实,从进入“180计划”的那一天起,程序员就被指望有一天能成为这样的“大佬”——当然,此前的必经之路是转正、当师傅、带团队。为了实现这一目标,他们自实习开始就被培养进行各种技术分享。当然,最开始只有感慨的份儿,“原来说这些只是理论,现在看到才知道,原来是这么用的”(W05)。后来就逐渐有了为后人栽树乘凉的义务。W公司鼓励所有的实习生一旦有了一个想法,无论高级或低级,就定个会议室,确定好时间,请大家过来听。尽管分享会也强调简洁明快,但不像“站会”那样有15分钟的时间限制。实习生很快便会发现那种涉及新的技术和新问题的话题,大家都会抱着电脑过去听。当然,也有的小组甚至规定了所谓的例会时间,通过一种“抽签”的方式强推大家去分享新东西。无论如何,大家都在这种浓厚的学习氛围中感觉良好。

大家都在不停地学习,不仅在学习新东西了,那学到这些新东西之后,就会自己整理出来分享给他人,我觉得这是一种正向的反馈。(W11)

以技术升等为衡量的学习感获得是这个游戏的终极魅力所在。如同谢国雄(1990)所说的“黑手变头家”一样,“实习生—180计划生—正式员工—师傅—大佬/大神”是一个如此美好的进化路线,吸引大家前赴后继。以W为代表的互联网公司实际上也为了这条路线设置好了在业内堪称“硬通货”的里程碑:刚转正的都是初级工程师,然后是中高级工程师,高级工程师上面还有高级经理、技术总监和高级技术总监(或CTO)——“可能在百度我是T5,去阿里我就是P6,(级别认定是)一样的”(W11)。对于公司给他们的技术评级,程序员也往往表示公平和服气。“解决不了T4的人能解决的问题,那我就不该上T4,上不去就是上不去”(W15)。

而且,既然有了新的起跑线,就给了在传统学校体系错失良机的人咸鱼翻身的机会。对于专业不对口的程序开发爱好者来说,实习是最有可能改变职业生涯的机会。W16在高中时期因为讨厌生物进了文科班,错失了在大学选择计算机方向的机会,但靠着四年自学和在创业公司实习的经历,最终与科班出身的程序员一样获得了W公司的offer。非“985”或“211”高校,甚至非本地的“二本”高校的学生,也可能会借助实习的机会,一跃成为W公司的正式员工,和清华、北大等顶尖高校的毕业生比肩。

于是,从与不是“正事儿”的玩乐划清界限,到化身白板上的便笺在有情有义的师傅的指导下研发和测试“自己的项目”,再到被分享、分享、带实习生与被称“神”,也许再有那么一点能够彰显“骑士精神”的小插曲,就是这个被我们称作“进取自我游戏”的全部。不难发现,在这场进取游戏中,重点并不是KO对手,20自我提升才是关键。有趣的是,这个游戏以从拒斥学校教育包括学校里的师生关系开始,又以一种特殊的方式回到师生关系(只不过是师傅和实习生),以及学校本身所固有的身份政治和技能提升逻辑(只不过在互联网公司里被称作某一级公司的技术等级)。在这里,赶工游戏和关系工作、性别游戏相互交织,自我成为游戏的核心产物,贡献给公司的代码反而变成副产品。无论如何,最为重要的是,每一个参与这场进取自我游戏的玩家最终都会是游戏最诚挚的说客。正如我们听到那双放着光的眼睛后面传出来的坚定的声音:

实习要比学校爽一万倍,因为学技术的同时又有工资,每天都想上班,觉得一天不上班好浪费,一百五又没了。(W12)

五、游戏中迷失的自我和所有的游戏一样,进取自我游戏最大的魅力在于同现实若即若离的关系。学校太“基础”、太“颓废”,国企太“拖延”,外企太“养猪”……,这些都衬托出互联网企业的务实、高效和奋进。“站会”、白板和便笺又将这一系列理念具象化,犹如他们所熟悉的“团战”中专属于“自己”的“进度条”。游戏最刺激的部分就是一开始还吵嚷着“求带”的菜鸟,终有一天也会进化成可以在互联网企业的金字塔顶端自由游走的“大佬”或“大神”。但现实怎会如此美好,甚至就连游戏也只能有少数赢家,这是程序员实习生都懂的道理。可是,他们只能选择相信,相信在这场游戏中会足够努力和幸运,相信不好的事情绝不会在自己身上发生。

(一) 有限vs.循环/无感时间然而,现实和游戏最大的差别在于,在游戏中,每个人都有近乎无限的生命和近乎无限的时间,现实绝非如此。

以百度的T系列为例,刚入职的员工一般是T3、T4(初、中级工程师),年薪大概22万元起,而T5、T6(高级工程师)就是年薪五六十万起了,被称作“分水岭”的T6这一大关就会挡住很多人,因为按照公司所描画的职业发展路径,到了T6就可以转向M(即管理)序列,有了股票期权等普通程序员所无法企及的一些额外待遇。然而,像W公司一样,几乎所有的务实、高效和奋进的互联网企业的社会招聘都把年龄限制在“35岁以下”。这也让游戏的无限时间马上变得有限起来。为了维持高强度、低成本的IT生产模式,互联网公司都倾向于选择年轻、没有家庭负担(最好是单身)和能够长时间加班的程序员,这引发了IT行业的“35岁危机”。21超过35岁的大龄程序员被认为是不再善于学习,同时还会面临家庭与生活的负担,因此要被果断遗弃。2017年,华为裁减了一大批35岁以上的老员工,更有一位在中兴工作了14年的“老”程序员在被东家辞退后,绝望地从高楼一跃而下。的确,和国外大龄程序员的流行相比,国内完全是倒置的状态。程序员群体甚至和模特等典型的以出卖“单纯身体”(pure body)资本为特征的职业毫无二致:从进入这个行业开始,他们的那扇机遇之窗就在被缓慢关闭——直到他们走出那道旋转门,一个个新鲜的面孔又走进来(Mears,2011)。

不过,这种对有限时间的焦虑很快就会被另一种循环时间摧毁。让时间循环起来的魔法是技术升等,沿用百度所创造的名词,在W公司中被称为“升T”。研发部门每年升T的机会有两次:有意者首先要向主管提出申请,然后进行汇报考核,即用统一模板的PPT汇报自己的基本情况、此前的工作绩效和未来的工作计划。考核通过后再通过行政审批,接下来就等着升职加薪和随之而来的猎头机会了。但由于名额的限制,每一层的升级都会伴随惨烈的厮杀。正如W03感叹的那样,“高级工程师永远都缺,初级、中级工程师就很多了”。尽管菜鸟们“想换工作都很难”,不过,如果在一个公司升不上去,就“去看看别的公司能不能升一升”(W05)。结果就是,每当研发部门晋升期结束,伴随而来的就注定是离职潮。

进一步冲淡35岁焦虑的是程序员每天所面对的无感时间。在号称“弹性工作制”的互联网企业中,一般是不设打卡考勤机制的。像我们所观察的W公司,在规定的(或者准确地说是建议的)上班时间往往只有实习生为了表现良好才会到。不过,晚上的下班时间是随项目而定。晚7点会有免费的晚餐券,晚8点会有加开的班车,晚9点有打车补贴,晚10点又有某种补贴和福利等等,公司总有一些办法将他们“温柔”地留在写字楼里,变相地增加更多的产出。但除了担心“(年龄)大了之后,这个工作强度确实很吃不消”以外,大家也没什么微词,毕竟“每个人有每个人的选择”(W18)。而更多的回答是,“这就是加班了吗?我都没什么感觉,我这个人对这方面没有什么概念”(W15)。

于是,在有限、循环和无感三种时间的交互混杂和相互角力当中,有限时间的焦虑逐渐被半年一次的循环时间和日常的无感时间打败,仿佛在无限时间的游戏中程序员实习生又重新拥有了无限的生命,可以用来不断的进取。然后,一转眼35岁就要到了。

(二) 全身心地工作项飚(Xiang,2006)曾经问了一个问题:为什么印度被猎身的程序员不选择团结起来反抗。这其实也是我们在田野中屡次问自己和问他们的问题——哪怕只是相互提醒那个“35岁危机”的存在。对此,程序员实习生的回答颇为一致,都说实习是“自己的事情”。

尽管程序员是互联网公司的主要人员构成,他们一天大部分的时间也是待在公司,但程序员之间的非工作交流少得可怜。除了每天的“站会”和每周的例会有短暂的相聚以外,大部分时间他们都是孤独地写着代码。写代码本身也是一个颇具仪式性的活动——开始写的标志是戴上耳机的动作。

工作下午就基本上带着耳机,就是大家说的免打扰时间嘛,这个时间你可以在IM(即时通讯软件)上找我,但是别在我身边走来走去打扰我,戴个耳机就可以告诉大家……我在工作,我在写代码,然后确实可以全身心地工作进去。(W08)

于是,一到下午和晚上,W公司程序员的大办公室里满是垫高了(颈椎病已经几乎成了程序员的职业病)的双屏幕和黑压压的一片仰着头、戴着耳机的脑袋,努力地盯着屏幕里花花绿绿的字符。

短暂的小聚还包括中午的聚餐。虽然并不是每个人都会和大家一块吃,但一般程序员都有一个吃饭的群。W公司的上班时间很晚,到了办公室,程序员一般都会上网刷刷各种程序论坛,东试试,西弄弄,被他们称为“快速充电”。不一会就到了午饭时间,此时,总会有人在群里先大吼一声“吃饭啦”,然后大家才开始慢慢响应,整个工位区躁动着,直到有一个摘下耳机从喉咙里发出真正的声音,大家才会和着办公室里“吃饭啦”的回应,离开工位。W公司并不提供餐饮,以公司为圆心步行十分钟距离的圈子内,零零散散分布着一些称不上豪华的饭店。当然,作为一家以外卖为主营业务的公司,程序员还可以点自家或者友商家的外卖送餐,只不过在写字楼里见到友商的“骑士”(即外卖送餐员)总会有点尴尬。

对于W08而言,B市是非家乡和非上学所在地的“第三城市”。所以,当他被作为正式员工的学长“内推”(即内部推荐)过来实习的时候,是和学长住在一起。他们合租的房子租金是5 500元/月,不过,学长为了照顾他,每个月只让他付2 000元——虽然学长的工资扣了税和“五险一金”也没比他多多少。22他们一起上班一起下班,白天在同一个部门工作,晚上回家也有的聊。这种公司以外的相互帮衬的文化,也让那些远在异乡的实习生有了家的感觉。他们也很自觉地在自己转正以后主动提出分担更多的费用,并提携后辈。

(聚餐)吃的比较贵的时候,我们就会(对组里的实习生)说这次不用你掏了,我们几个人A一下,其实每个人也就多了几块钱。但是你加上他的话,一顿饭就要付三十、四十多,对于他来说可能就入不敷出了。(W08)

在被问为什么这么在意后辈的感受时,我们听到的答案并不是“将心比心”,“谁都是从实习生过来的”。相反,让我们错愕不已的,大家最担心的是“以后就不跟你们一起吃饭了”。可见,程序员之间是有交流需求的。但在务实、高效和奋进的行业文化之下,在工作场合“说闲话”是不被鼓励的。事实上,从实习阶段开始,他们就被培养使用特别的方式说话和审视自己的生活。用不了多长时间,程序员实习生就会习惯“回家”(即住所)之后一边不时打开自己公司App的页面享受自己一天工作的成就感,一边继续开着IM等待随时可能发送给自己或者和自己相关的信息(W10);或是单纯地看书、看代码、写代码(W15、W16等)——和在公司做的事情都差不多。23

于是,程序员的私人生活被不断压缩,而他们无处安放的欲望自我的部分只能期待在聚餐时刻或在合租的房子里才能稍有表达。剩下的不断膨胀的进取自我,逐渐凝结成以公司为家的强烈执著。在田野过程中,一次公司仓库起火,浓烟席卷了整个研发办公室。警戒线都拉了,还来了五辆消防车,可他们还是聚集着不肯散去。人群中大家纷纷庆幸“我还是冲进去把我的代码拯救出来了”,“我成功拿了电脑”,至于为什么不回家,大家像商量好一样说,“还等着回去干活(加班)呢”。

六、结论我们用进取自我游戏来描画程序员实习生的甘愿,是因为这场游戏的本质等同于布洛维(Burawoy,1979)所说的赶工游戏。但与布洛维不同,在程序员实习生的进取自我游戏中,赶工的关键并不是一般意义上的可计数的劳动产品,相反,是以“站会”中白板上便笺所表征的,以及以互联网行业中的技术等级为衡量的程序员自身。尽管师傅和实习生之间是泽利泽(Zelizer, 2005, 2012)意义上的关系工作,也是这场游戏中不可或缺的一部分,但关系工作终将会退出并让位于进取。那些没有完全遵照游戏规则,即只依靠灵巧的手和进取心进入体系的人被贴上了女性的标签,让性别游戏(Gottfried and Graham, 1993)同样成为进取自我游戏可选择的一部分。

这场游戏最聪明的地方在于,它一直强调与其他“坏”制度划清界限。比如,按照互联网行业的逻辑,学校所提供的教育是基础的和无用的,在学校里只会遇到无情的导师让他们做一些毫无营养又不容置疑的“别人的项目”。但可笑的是,进入这场进取自我游戏,即获得实习生身份的必要条件便是考试和刷题——“升T”的方式也大致相同,而且,获得技术等级这个互联网行业的硬通货也更多是为了获得此前由于种种原因而失之交臂的身份标签和一个看不见、摸不着的技术等级/能力。需要指出的是,学校虽然已不是一块“净土”,但也不像程序员实习生说的那么不堪。毕竟W11那个无所事事的室友的工作还是“导师托了关系才找到的”。同理,虽然W公司不屑于同“养猪”的外企为伍,但在培养员工忠诚度方面,他们还是照搬了外企很多有关营造“良好工作环境”的人性化“套路”,如免费食物、运动器材、餐馆与咖啡、活动与技术交流,等等(Fuchs,2013)。不过,貌似互联网行业只有通过标榜务实、高效和奋进才能实现其自我肯定,仿佛不这样做,他们就会沦为滥用“学生工”的富士康。

正如贝克等(2011)所说,进取自我的产生是以个体的自然权利为前提的。我们对此是同意的,因为在这场游戏中,程序员当然没有自然权利。3—6个月的实习时间理论上并不太长,但程序员实习生为了获得一份更加完美的简历,往往要做几份实习:一般本科二年级或是硕士一年级,他们就果断地踏上了这条轨道,有的甚至在转正之前有长达2.5年的实习经历。2.5年同工不同酬的时间成本又意味着什么呢?10年的1/4?要知道,10年是一个正常年纪24的研究生自硕士毕业到“35岁危机”之前的全部时间。在这10年间,仅仅是事业的层面,他们就需要首先保证自己在“180计划”中不被淘汰,进而在不断的“升T”中存活下来,直到达到某个可以继续做技术或是转管理的“分水岭”。尽管结局是只有少数人能够成功赢得游戏,但有限时间的日常焦虑却被循环时间和无感时间所冲淡。另一方面,在务实、高效和奋进的行业文化之下,程序员还是很快学会被孤立,尽可能地压缩欲望自我的部分,以做好“自己的事情”,“全心全意地工作”。

这让我们不禁要问,既然与以“180计划”为代表的培训生制度有大量的重合,程序员实习生这种制度一定要存在吗?正如巴特勒(Butler,1990)所提醒我们的,任何社会分类都“不应该被设想为一个名词,一个实体的事物,或是静止的文化标记”,其本质无外乎“某种持续而不断重复的行动”。的确,实习生和正式员工之间的区隔也是这样被分享、分享、带实习生与被称“神”的过程中展演性地“做”出来的。正如圣保罗中学官方的礼拜堂中的“对号入座”或是民间的宿舍楼里的“菜鸟之夜”一样,都是在用一种仪式化和具身化的方式在去强化每个人在体系中的新老位置(Khan,2010)。但对于被要求快速响应市场需求的互联网企业而言,年轻、廉价、原子化并随时可以被收割的实习生却是十分必要的,甚至对于将经济增长和充分就业的预期寄希望于在互联网产业上的国家也是一样。毕竟只有存在实习生制度,25企业才有可能只保留最核心的技术和业务人员,提高效率,降低成本(梁萌,2013)。而全球价值链分工的性质也决定了,这种不稳定就业中的资本和劳动的灵活划界,必定一只手提升了技术型劳工(甚至管理者)的劳动力价值,另一只手又阻断了其进一步获得职业发展的路径(Yanagisako,2018)。于是,和因缺乏劳动技能而被迫进入社会边缘的“外卖骑手”(邢海燕、黄爱玲,2017)一样,在外卖App每一个版本、每一个页面、每一个功能背后疯狂地敲着代码的程序员实习生也在通过一种游戏的方式逐渐边缘着不完整的自己。

注释:

1.不稳定工作的其他形式还包括临时和不定期雇佣、零工时合约,以及无薪酬志愿者等用工实践的制度化和正常化。

2.英文原文使用斜体。

3.程序员实习生的日薪约为100—200元人民币。

4.即秋季招聘,是校园招聘的方式之一,许多公司会在秋季集中招聘应届毕业生。与之相对应的是春招,即在春季进行校园招聘,往往规模较小。与校园招聘相对应的是社会招聘,针对的是从其他公司跳槽的有经验的员工,往往要求一定年限的工作经验,相应的薪资也更高。校招与社招是公司吸纳员工的公开渠道,此外还有猎头、内部推荐、实习转正等。

5.这一点在中国尤为显著。比如,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,男程序员的比例为92.4%,而男程序员单身比例达到40.7%(相比之下,女程序员单身比例也达到35.6%)。国内的互联网公司也极力打造企业的男性气质文化,比如,很多公司的年会会邀请AV女优(成人电影女演员)通过“爱的抱抱”等方式助兴。

6.数据来源:第42次《中国互联网络发展状况统计报告》,统计截至2018年6月30日。

7.行业术语,百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)、腾讯(Tencent)三家最负盛名的IT公司的首字母缩写。

数据来源:第一财经商业数据中心(CBNData)联合口碑发布的《2018生活消费趋势报告》,网址:https://www.cbndata.com/report/559/detail?isReading=report&page=1.发布时间:2018年1月23日.

9.这个比例和其他互联网企业相比其实并不高,但也有利于我们更好地规避抽样的选择性偏误。

10.在成为正式员工前,拟转正的实习生和新校招员工都在公司要经历180天的培训期,包括最开始集中5天的整体封闭式培训,以及后续为期半年的各种活动与培训项目。在公司内部,被称作“180计划”。实际上与实习一样,都是企业与潜在雇员之间“相互了解”的过程。

11.与之相对应的,是“欲望自我”(desiring-self)的概念,偏重于情绪释放和物质享受。

12.除了教技术,私营学院还教授同样实用的跨文化沟通课,比如,如何用当地口音说“您好”,应该用哪种香水或古龙水除去身上的咖喱味,不要用椰子油护理头发(南印度的习惯),或者中年男子面试应穿蓝色衬衫打黄色领带,年轻的应该用灰色衬衫配红领带等。

13.按照原有的个人所得税缩算法规定,超过800元部分的勤工俭学补助需要按照20%的税率纳税。这也成为很多学生每个月只拿到800元的一个借口,曰“合理避税”。

14.游戏术语,指在游戏中的定义即为以小组(如帮派、战队)为单位的数名玩家进行集体对抗。

15.游戏术语,指在团队游戏中总是拖队伍后腿、出卖或坑害队友的人,也用于游戏以外的其他生活场景。俗称“不怕神一样的对手,就怕猪一样的队友”。

16.有趣的是,当被问及是否有女朋友的时候,部分有女朋友的会坚持用全称判断,即“我有女朋友”,而不是“有”或者“有啊”什么的。

17.游戏语言,指额外的游戏环节,但也一般伴随着额外的奖励(比如装备)。

18.网络语言,意为用一种谦卑的态度。

19.网络语言,意思是安慰。

20.游戏语言,KO的意思是打倒对手制胜。

21.这也是几乎中国互联网行业所独有的现象。

22.这显然是一种错觉。

23.在20位报道人中,只有W03执著于晚上“回家吃饭”,个中缘由他并不愿多透露。而W17说,“其实加班到几点都可以,但是如果女朋友来话,可能会考虑早走”,似乎暗示着什么。

24.以18岁考入大学本科,此后直接升入研究生学习阶段,并在3年内顺利毕业。

25.类似的方式还包括将“外围”工作以外包、兼职、实习等形式分配给边缘劳动者。

贝克, 乌尔里希、伊丽莎白-贝克·格恩斯海姆.2011.个体化再探: 一种普世主义视角(中文版序)[G]//个体化.乌尔里希·贝克、伊丽莎白-贝克·格恩斯海姆, 著.北京大学出版社: 1-10.

|

傅春晖, 渠敬东. 2015. 单位制与师徒制——总体体制下企业组织的微观治理机制[J]. 社会发展研究(2): 1-21. |

贾文娟, 钟恺鸥. 2018. 另一种娱乐至死?——体验、幻象与综艺娱乐节目制作过程中的劳动控制[J]. 社会学研究(6): 159-185. |

梁萌. 2013. 我国IT产业发展现状和劳动关系研究[J]. 内蒙古大学学报(哲学社会科学版)(6): 78-83. |

彭南生. 2003. 行会制度的近代命运[M]. 北京: 人民出版社.

|

邱林川. 2009. 新型网络社会的劳工问题[J]. 开放时代(12): 128-139. |

佘颖.2018.为孤独埋单[N].经济日报, 01-14: 第5版.

|

王星. 2011. 技术的政治经济学:基于马克思主义劳动过程理论的思考[J]. 社会, 31(1): 200-222. |

谢国雄. 1990. 黑手变头家——台湾制造业中的阶级流动[J]. 台湾社会研究季刊(2): 11-54. |

邢海燕, 黄爱玲. 2017. 上海外卖骑手个体化进程的民族志研究[J]. 中国青年研究(12): 73-79. DOI:10.3969/j.issn.1002-9931.2017.12.011 |

闫辉. 2005. 对话周鸿祎:从程序员创业谈起[J]. 程序员(11): 24-26. |

闫辉. 2006. 对话周鸿祎:从程序员创业谈起(2)[J]. 程序员(1): 42-44. |

周海燕. 2013. 记忆的政治[M]. 北京: 中国发展出版社.

|

郑广怀, 孙慧, 万向东. 2015. 从赶工游戏到老板游戏——非正式就业中的劳动控制[J]. 社会学研究(3): 170-195. |

Allison Anne. 2012. "Ordinary Refugees:Social Precarity and Soul in 21st Century Japan." Anthropological Quarterly, 85(2): 345-370. DOI:10.1353/anq.2012.0027 |

Anderson Bridget. 2010. "Migration, Immigration Controls and the Fashioning of Precarious Workers." Work, Employment and Society, 24(2): 300-317. |

Braudy Leo. 2003. From Chivalry to Terrorism:War and the Changing Nature of Masculinity. New York: Alfred A.Knopf.

|

Burawoy Michael. 1979. Manufacturing Consent Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism. London: University of Chicago Press.

|

Butler Judith. 1990. Gender Trouble:Feminism and the Subversion of Identity. Berkeley: University of California Press.

|

Cangià Flavia. 2018. "Precarity, Imagination, and the Mobile Life of the 'Trailing Spouse'." Ethos, 46(1): 8-26. DOI:10.1111/etho.2018.46.issue-1 |

Castells, Manuel. 1996. The Rise of the Network Society. Cambridge, Mass: Blackwell Publishers.

|

Chan Jenny. 2017. "Intern Labor in China." Rural China, 14(1): 82-100. |

Chan Jenny, Ngai Pun, Mark Selden. 2015. "Interns or Workers? China's Student Labor Regime." Asian Studies, 1(1): 69-98. |

Chertkovskaya Ekaterina, Peter Watt, Stefen Tramer, Sverre Spoelstra. 2013. "Giving Notice to Employability." Ephemera:Theory and Policit, 13(4): 701-716. |

Chick, Garry. 2015. "Anthropology and the Study of Play."In The Handbook of the Study of Play, edited by J. E. Johnson, S. G. Eberle, T. S. Henricks, et al.Lanham: Rowman & Littlefield: 71-84.

|

Connell, R. 1995. Masculinities: How Masculinities Are Made and How They Differ; Why Gender Change Occurs and How Men Handle It; How Social Science Understands Masculinity; How We can Pursue Social Justice in a Gendered World. St. Leonards, New South Wales: Allen & Unwin.

|

Cooper Marianne. 2000. "Being the 'Go-To Guy':Fatherhood, Masculinity, and the Organization of Work in Silicon Valley." Qualitative Sociology, 23(4): 379-405. |

Elster, Jon. 1988. "Is There (or Should There Be) a Right to Work? "In Democracy and the Welfare State, edited by Amy Gutmann.Princeton, N.J.: Princeton University Press: 51-78.

|

Fuchs Christian. 2013. Digital Labour and Karl Marx. New York: Routledge.

|

Game Ann, Rosemary Pringle. 1983. Gender at Work. Sydney, Boston: Allen & Unwin.

|

Gottfried Heidi. 2003. "Compromising Positions:Emergent Neo-Fordisms and Embedded Gender Contracts." The British Journal of Sociology, 51(2): 235-259. |

Gottfried Heidi, Laurie Graham. 1993. "Constructing Difference:The Making of Gendered Subcultures in a Japanese Automobile Assembly Plant." Sociology, 27(4): 611-628. DOI:10.1177/0038038593027004004 |

Gottfried Heidi, Nagisa Hayashi-Kato. 1998. "Gendering Work:Deconstructing the Narrative of the Japanese Economic Miracle." Work, Employment and Society, 12(1): 25-46. |

Kalleberg Arne L. 2011. Good Jobs, Bad Jobs:The Rise of Polarized and Precarious Employment Systems in the United States, 1970s to 2000s. New York: Russell Sage Foundation.

|

Khan Shamus Rahman. 2010. Privilege:The Making of an Adolescent Elite at St. Paul's School. Princeton: Princeton University Press.

|

Leonard Pauline, Susan Halford, Katie Bruce. 2016. "'The New Degree?' Constructing Internships in the Third Sector." Sociology, 50(2): 383-399. DOI:10.1177/0038038515574456 |

Louie Kam. 2002. Theorising Chinese Masculinity:Society and Gender in China. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

|

Mears Ashley. 2011. Pricing Beauty:The Making of a Fashion Model. Berkeley: University of California Press.

|

Mears Ashley. 2015. "Working for Free in the VIP:Relational Work, the Production of Consent." American Sociological Review, 80(6): 1099-1122. DOI:10.1177/0003122415609730 |

Neff Gina. 2012. Venture Labor:Work and the Burden of Risk in Innovative Industries. Cambridge, MA: The MIT Press.

|

Neilson Brett, Ned Rossiter. 2005. "From Precarity to Precariousness and Back Again:Labour, Life and Unstable Networks." Fibreculture Journal(5): FCJ-022. |

Perlin Ross. 2012. Intern Nation:How to Earn Nothing and Learn Little in the Brave New Economy. New York: Verso Books.

|

Pringle Rosemary. 1989. Secretaries Talk:Sexuality, Power and Work. London, New York: Verso.

|

Rodgers, Gerry and Janine Rodgers.1989. Precarious Jobs in Labour Market Regulation: The Growth of Atypical Employment in Western Europe. Brussels: International Labour Organisation.

|

Rose, Nikolas. 1992. "Governing the Enterprising Self."In The Values of the Enterprise Culture: The Moral Debate, edited by P. Heelas and P. Moorris. London; New York: Routledge, 141-164.

|

Standing Guy. 2014. The Precariat:The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic.

|

Terranova Tiziana. 2000. "Free Labor:Producing Culture for the Digital Economy." Social Text, 18(2): 33-58. DOI:10.1215/01642472-18-2_63-33 |

Tsing Anna Lowenhaupt. 2015. The Mushroom at the End of the World:On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton: Princeton University Press.

|

Vallas Steven P., Angèle Christin. 2017. "Work and Identity in an Era of Precarious Employment:How Workers Respond to 'Personal Branding' Discourse." Work and Occupations, 45(1): 3-37. |

Vallas Steven P., Hill Andrea L. 2018. "Reconfiguring Worker Subjectivity:Career Advice Literature and the 'Branding' of the Worker's Self." Sociological Forum, 33(2): 287-309. DOI:10.1111/socf.2018.33.issue-2 |

Wcenter, Rosemary.1996. "The Occupational Masculinity of Computing." In Masculinities in Organizations, edited by C. Cheng. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications: 77-96.

|

Xiang Biao. 2006. Global Body Shopping:An Indian Labor System in the Information Technology Industry. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

Yan Yunxiang. 2010. "The Chinese Path to Individualization." The British Journal of Sociology, 61(3): 489-512. DOI:10.1111/bjos.2010.61.issue-3 |

Yanagisako Sylvia. 2018. "Reconfiguring Labour Value and the Capital/Labour Relation in Italian Global Fashion." Journal of the Royal Anthropological Institute, 24(S1): 47-60. DOI:10.1111/jrai.2018.24.issue-S1 |

Yang Jie. 2010. "The Crisis of Masculinity:Class, Gender, and Kindly Power in Post-Mao China." American Ethnologist, 37(3): 550-562. DOI:10.1111/j.1548-1425.2010.01272.x |

Zelizer Viviana A. 1994. The Social Meaning of Money. New York: Basic Books.

|

Zelizer Viviana A. 2005. The Purchase of Intimacy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

Zelizer Viviana A. 2012. "How I Became a Relational Economic Sociologist and What Does That Mean?." Politics & Society, 40(2): 145-174. |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39